トップQs

タイムライン

チャット

視点

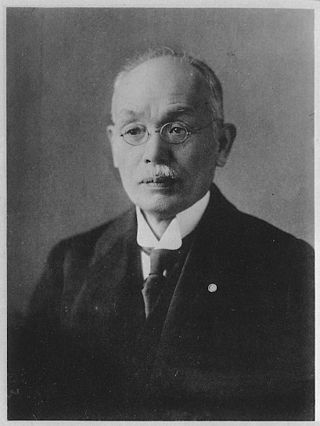

井上哲次郎

日本の哲学者 ウィキペディアから

Remove ads

井上 哲次郎(いのうえ てつじろう、1856年2月1日(安政2年12月25日) - 1944年(昭和19年)12月7日)は、明治時代の日本の哲学者・詩人。号は巽軒(そんけん)。通称「井の哲(イノテツ)」[2]。

西洋哲学を日本に紹介し、東京大学で日本人初の哲学の教授となった。また東洋哲学研究の開拓者でもあり[3][4]、保守派・体制派のイデオローグでもあり、新体詩運動の先駆者でもある。大東文化学院第2代総長、貴族院議員なども務めた。

Remove ads

生涯

旧姓・船越。筑前太宰府(現在の福岡県太宰府市)に医師船越俊達の三男として生まれる。少年時代、地元の儒者に四書五経を学ぶ[5]。明治元年、博多に出て英語を学び、1871年に長崎の英学塾広運館に入学。1875年、東京開成学校に入学。

1877年、東京大学に入学、哲学及び政治学を専攻。フェノロサ、中村正直、横山由清、原坦山らに学ぶ[5]。1880年、卒業(生徒総代として答辞を述べた)。文部省御用掛になり、「東洋哲学史」を編纂し始める。

1882年東京大学助教授。同年外山正一、矢田部良吉と『新体詩抄』を刊行。1884年ドイツに留学(ハイデルベルク大学及びライプツィヒ大学、ベルリン大学)[6]。テーヌ、ルナン、スペンサー、ミュラーらを訪問し[5]、とくにフィッシャー、エルトマン、ヴント、ツェラーに学ぶ[7]。1890年帰国、帝国大学文学部哲学科教授。1891年博士授与(森林太郎、北里柴三郎、仙石貢などを含め総員69名)。1895年、東京学士会院会員に任命された(のち帝国学士院会員)。1898年東京帝国大学文科大学学長。1923年退官、東洋大学教授。1924年10月から1925年11月まで、初代の貴族院帝国学士院会員議員を務めた。1925年には、大東文化学院総長(第2代)に就任した。

1927年、『我が国体と国民道徳』[8]で、「三種の神器のうち剣と鏡は失われており、残っているのは模造である」とした部分が、頭山満ら他の国家主義者から不敬だと批判され、発禁処分となって公職を辞職。

1944年、小石川の自宅にて没する[5]。自宅は太平洋戦争の空襲で焼失したが、書庫だった土蔵が史跡「井上哲次郎旧居跡」として現存する[9]。墓は雑司ヶ谷霊園にある[5]。

Remove ads

思想

「形而上」(Metaphysical) などの漢訳語の考案者でもある。1881年初版の学術用語集『哲学字彙』では主編者を務めている[10]。

師の原坦山から学んだ仏教にヒントを得て、現象即実在論(円融実在論)を井上円了らとともに提唱した[11]。

国家主義の立場から宗教に対する国家の優越を主張した。キリスト教徒の内村鑑三が教育勅語奉読式において天皇親筆の署名に対して最敬礼しなかった不敬事件に際しては、キリスト教を激しく非難し、植村正久と論争した。また他にも、戦陣訓に関与するなど、体制側のイデオローグとして政府の道徳主義の思想界における切り込み隊長となった。しかしながら、国民道徳としての教育勅語には限界を覚え、世界道徳を説くに至り、現象即実在論を援用して、国民道徳と世界道徳との矛盾を解消しようとした。

詩

新体詩抄

→詳細は「新体詩抄」を参照

孝女白菊詩

→詳細は「孝女白菊の歌」を参照

井上の漢詩『孝女白菊詩』は、狩りにいって行方不明になった父を慕う孝女を詠った詩である。これは、西南戦争の済んで間もない1880年から1881年頃、井上がドイツ留学をはばまれ憤懣やるかたなく、空想のおもむくままに書いたフィクションの詩であり、1884年(明治17年)発行の「巽軒詩抄(金編)」に採録されている。

これに刺激を受け、落合直文が『孝女白菊の歌』を作り、全国的に感涙を呼んだ。独訳英訳もされた[5]。現地の阿蘇には碑や墓などが、関係ない処に作られている[12]。

井上は、ドイツ留学時代にゲオルク・フォン・デア・ガーベレンツ宅で知り合ったカール・フローレンツにも『孝女白菊詩』の解説をした[6]。フローレンツは井上の勧めで来日して東京帝国大学のドイツ語教師となり[6]、ドイツにおける日本学研究者としても活躍した[13]。

親族

栄典・授章・授賞

- 位階

- 1891年(明治24年)12月21日 - 正七位[14]

- 1898年(明治31年)12月10日 - 正五位[15]

- 1904年(明治37年)2月10日 - 従四位[16]

- 1914年(大正3年)4月10日 - 従三位[17]

- 1923年(大正12年)4月30日 - 正三位[18]

- 勲章等

著作

- 全集など

- 『巽軒詩鈔』 阪上半七、1884年2月上・下

- 『井上博士講論集』 佐村八郎編纂、敬業社、1894年7月第壱編 / 1895年11月第二編

- 『巽軒論文初集』 冨山房、1899年12月

- 『巽軒論文二集』 冨山房、1901年4月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第3巻 巽軒論文初集、巽軒論文二集』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331751

- 『巽軒講話集』 博文館、1902年2月初編 / 1903年8月二編

- 『巽軒博士 倫理的宗教論批評集 第一輯』 秋山悟庵編、金港堂書籍、1902年11月

- 『巽軒博士 倫理的宗教論批評集 第一輯』 秋山悟庵編、大空社〈日本教育史基本文献・史料叢書〉、1993年3月、ISBN 4872366204

- 「井上巽軒篇」(島崎藤村ほか著 『現代日本文学全集 第37篇 現代日本詩集 現代日本漢詩集』 改造社、1929年4月)

- 『井上哲次郎 人生読本 : 春夏秋冬』 三枝博音編纂、第一書房、1937年12月

- 『井上哲次郎選集』 潮文閣〈精神文化全集〉、1942年11月

- 「井上哲次郎篇」(瀬沼茂樹編 『明治文学全集 80 明治哲学思想集』 筑摩書房、1974年6月、ISBN 4480103805)

- 「井上哲次郎日記 一八八四-九〇 : 『懐中雑記』第一冊」『東京大学史紀要』第11号、東京大学史史料室、1993年3月、CRID 1050570930204943744。

- 「井上哲次郎日記 一八九〇-九二 : 『懐中雑記』第二冊」『東京大学史紀要』第12号、東京大学史史料室、1994年3月、CRID 1050852405214916096。

- 『井上哲次郎集』 島薗進、磯前順一編纂、クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月-2003年4月(全9巻)、ISBN 4877331727

- 「井上哲次郎の「比較宗教及東洋哲学」講義 : 解説と翻刻」『東京大学史紀要』第21号、東京大学史史料室、2003年3月、CRID 1050852405214912768。

- 『巽軒日記 : 自明治三三年至三九年』 東京大学史史料室、2012年3月

- 「巽軒日記」は87冊(1893年-1944年)が現存しており、3冊が文京区立小石川図書館に、残りが東京大学文書館に保存されている。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 明治二六~二九、四〇、四一年』」『東京大学史紀要』第31号、東京大学史史料室、2013年3月、CRID 1050289455250578560。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 明治四二年』」『東京大学史紀要』第32号、東京大学史史料室、2014年3月、CRID 1050007980273867648。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 明治四三年』」『東京大学史紀要』第33号、東京大学文書館、2015年3月、CRID 1050007980262871808。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 明治四四年』」『東京大学史紀要』第34号、東京大学文書館、2016年3月、CRID 1050852405214909568。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 明治四五・大正元年』」『東京大学文書館紀要』第35号、東京大学文書館、2017年3月、CRID 1050570930204936192。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 大正二年 上半期』」『東京大学文書館紀要』第37号、東京大学文書館、2019年3月、CRID 1050570930204935424。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 大正二年 下半期』」『東京大学文書館紀要』第39号、東京大学文書館、2021年3月、CRID 1050007980251513600。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 大正三年』」『東京大学文書館紀要』第40号、東京大学文書館、2022年3月、CRID 1050291932776457216。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 大正四年 上半期』」『東京大学文書館紀要』第41号、東京大学文書館、2023年3月、CRID 1050295801993335552。

- 「井上哲次郎『巽軒日記 : 大正四年 下半期』」『東京大学文書館紀要』第42号、東京大学文書館、2024年3月、CRID 1050018506568872576。

- 「「高嶺三吉遺稿」中の井上哲次郎「東洋哲学史」講義」『東京大学文書館紀要』第36号、東京大学文書館、2018年3月、CRID 1050852405181646592。

- 「「井上哲次郎口述 東洋哲学史」の翻刻 : 井上円了の東京大学文学部二年生の聴講ノート」『井上円了センタ一年報』第27号、東洋大学井上円了記念学術センター、2019年3月、CRID 1050282677931804160。

- 単著書

- 『倫理新説』 酒井清造、1883年4月

- 吉野作造編輯代表 『明治文化全集 第十五巻 思想篇』 日本評論社、1929年6月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第二十三巻 思想篇』 日本評論社、1967年7月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第十六巻 思想篇』 日本評論社、1992年7月、ISBN 453504256X

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第1巻 西洋哲学講義 巻之一、倫理新説、勅語衍義 ほか』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331735

- 『西洋哲学講義』 阪上半七、1883年4月巻一-巻四

- 前掲 『井上哲次郎集 第1巻 西洋哲学講義 巻之一、倫理新説、勅語衍義 ほか』

- 『内地雑居論』 哲学書院、1889年9月

- 『内地雑居続論』 哲学書院、1891年5月

- 吉野作造編輯代表 『明治文化全集 第六巻 外交篇』 日本評論社、1928年1月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第十一巻 外交篇』 日本評論新社、1956年7月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第七巻 外交篇』 日本評論社、1992年7月、ISBN 4535042470

- 『勅語衍義』 敬業社ほか、1891年9月上・下

- 『教育ト宗教ノ衝突』 敬業社ほか、1893年4月

- 『釈迦種族論』 哲学書院、1897年6月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第4巻 釈迦種族論、釈迦牟尼伝』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 487733176X

- 『菅公小伝』 冨山房、1900年7月

- 『日本陽明学派之哲学』 冨山房、1900年10月

- 『日本陽明学派之哲学』 冨山房、1924年10月重訂

- 『新訂 日本陽明学派之哲学』 冨山房、1938年9月

- 『武士道』 兵事雑誌社、1901年7月

- 『菅公事蹟』 東京国文社、1902年3月

- 『日本古学派之哲学』 冨山房、1902年9月

- 『日本古学派之哲学』 冨山房、1915年9月訂正増補

- 『倫理と宗教との関係』 冨山房、1902年10月

- 『釈迦牟尼伝』 文明堂、1902年11月

- 前掲 『井上哲次郎集 第4巻』

- 『日本学生宝鑑』 大倉書店、1904年9月

- 『日本朱子学派之哲学』 冨山房、1905年12月

- 『日本朱子学派之哲学』 冨山房、1915年6月訂正増補

- 『倫理と教育』 弘道館、1908年5月

- 『山鹿素行先生』 素行会、1910年1月

- 『教育と修養』 弘道館、1910年7月

- 『国民道徳』 裏地健治郎、1911年10月

- 『国民道徳概論』 三省堂書店、1912年8月

- 『増訂 国民道徳概論』 三省堂、1918年2月

- 『新修 国民道徳概論』 三省堂ほか、1928年9月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第2巻 国民道徳概論』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331743

- 『山鹿素行先生と乃木将軍』 帝国軍人後援会、1913年3月

- 『哲学と宗教』 弘道館、1915年2月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第5巻 哲学と宗教』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331778

- 『人格と修養』 広文堂書店、1915年5月

- 『社会と道徳』 弘道館、1915年12月

- 『哲学上より見たる弘法大師』 六大新報社、1918年3月

- 『国民精神振作の詔書を奉戴して恭しく所感を述ぶ』 王子町教育会、1924年2月

- 『我が国体と国民道徳』 広文堂書店、1925年9月

- 『明治哲学界の回顧』 岩波書店〈岩波講座 哲学〉、1932年11月

- 『神道の特長に就いて』 大倉精神文化研究所〈臨時神道講習会叢書〉、1933年4月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第6巻 日本精神の本質、神道の特長に就いて』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331786

- 『王道立国の指導原理』 東亜民族文化協会、1933年12月

- 『日本精神の本質』 大倉広文堂、1934年7月

- 『増補修正 日本精神の本質』 弘文堂書店、1941年7月

- 前掲 『井上哲次郎集 第6巻 日本精神の本質、神道の特長に就いて』

- 『日本の皇道と満洲の王道』 東亜民族文化協会、1935年8月

- 『菅原道真』 北海出版社〈日本教育家文庫〉、1936年9月

- 『菅原道真』 啓文社〈日本教育家文庫〉、1938年9月

- 『祭政一致と惟神大道』 東亜民族文化協会、1937年4月

- 『東洋文化と支那の将来』 理想社出版部、1939年2月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第7巻 東洋文化と支那の将来』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331794

- 『不動全集 第七巻 不動精神と国民理想』 不動全集刊行会、1941年8月

- 『武士道の本質』 八光社、1942年7月

- 『懐旧録』 春秋社松柏館、1943年8月

- 島薗進、磯前順一編纂 『井上哲次郎集 第8巻 懐旧録、井上哲次郎自伝』 クレス出版〈シリーズ日本の宗教学〉、2003年3月、ISBN 4877331808

- 『井上哲次郎自伝』 冨山房、1973年12月

- 前掲 『井上哲次郎集 第8巻 懐旧録、井上哲次郎自伝』

- 共著書

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、矢田部良吉仝撰、井上哲次郎ほか、1882年8月

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、矢田部良吉仝撰、井上哲次郎ほか、1884年12月再版

- 吉野作造編輯代表 『明治文化全集 第十二巻 文学芸術篇』 日本評論社、1928年10月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第二十巻 文学芸術篇』 日本評論社、1967年11月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第十三巻 文学芸術篇』 日本評論社、1992年10月、ISBN 4535042535

- 山宮允編 『日本現代詩大系 第1巻 創成期』 河出書房、1950年9月 / 河出書房新社、1974年9月

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、矢田部良吉仝撰、世界文庫〈近代文芸資料復刻叢書〉、1961年4月

- 長谷川泉著 『私たちの日本古典文学 25 文明開化』 さ・え・ら書房、1963年12月 / 長谷川泉著『日本の古典文学 20 文明開化』 さ・え・ら書房、1975年5月、ISBN 4378016206

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、矢田部良吉仝撰、日本近代文学館〈特選 名著複刻全集近代文学館〉、1971年7月

- 森亮ほか注釈 『日本近代文学大系 52 明治大正訳詩集』 角川書店、1971年8月、ISBN 4045720529

- 矢野峰人編 『明治文学全集 60 明治詩人集1』 筑摩書房、1972年12月、ISBN 4480103600

- 『新体詩抄 初版・再版』 外山正一ほか著、人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2009年3月、ISBN 9784256901618

- 『外国語研究要論』 磯辺弥一郎編輯、磯辺弥一郎、1891年9月

- 『増訂 釈迦牟尼伝』 堀謙徳合著、前川文栄閣、1911年4月

- 『釈迦牟尼小伝』 堀謙徳合著、前川文栄閣、1911年9月

- 『修身科講義録』 穂積八束、吉田熊次共述、東京府内務部学務課、1911年9月

- 『修身科講義録』 東京府内務部学務課編、大空社〈日本教育史基本文献・史料叢書〉、1991年4月、ISBN 4872366050

- 『我国体観念』 黒板勝美共述、陸軍士官学校高等官集会所〈陸軍士官学校本科生徒課外講演〉、1925年11月

- 『戦陣訓本義』 中山久四郎共著、広文堂書店、1941年6月

- 訳書

- 『倍因氏 心理新説』 大槻文彦校訂、青木輔清、1882年9月第一・第二 / 1882年11月第三・第四

- 『倍因氏 心理新説』 人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2012年12月、ISBN 9784256902066

- 編書

- 『哲学字彙 附清国音符』 東京大学三学部、1881年4月

- 『増補改訂 哲学字彙』 有賀長雄共編、東洋館書店、1884年5月

- 『英独仏和 哲学字彙』 元良勇次郎、中島力造共著、丸善、1912年1月

- 『近代日本学術用語集成 第1巻 哲学・教育・心理・論理関係』 龍渓書舎、1988年6月

- 『哲学字彙』 人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2015年1月、ISBN 9784256902417

- 『改訂増補 哲学字彙』 有賀長雄共編、人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2015年1月、ISBN 9784256902424

- 『英独仏和 哲学字彙』 元良勇次郎、中島力造共著、人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2015年1月、ISBN 9784256902431

- 『増訂 英華字典』 羅布存徳原著、藤本次郎右衛門、1884年7月

- 『増訂 英華字典』 羅布存徳原著、誠之堂書房、1899年10月増訂再版

- 『近代日本英学資料 8 訂増英華字典』 ゆまに書房、1995年9月、ISBN 4896689739

- 『哲学叢書』 集文閣ほか、1900年10月第一巻第一集 / 1900年11月第一巻第二集 / 1901年1月第一巻第三集

- 『日本倫理彙編』 蟹江義丸共編、育成会、1901年5月王陽明の部(上) / 1901年8月陽明学派の部(中) / 1901年11月陽明学派の部(下) / 1902年5月古学派の部(上) / 1901年12月古学派の部(中) / 1902年6月古学派の部(下) / 1902年6月朱子学派の部(上) / 1902年10月朱子学派の部(下) / 1903年1月折衷学派の部 / 1903年6月独立学派の部

- 『日本倫理彙編』 蟹江義丸共編、臨川書店、1970年1月-1970年3月(全10巻)

- 『武士道叢書』 有馬祐政共編、博文館、1905年3月上巻 / 1905年6月中巻 / 1905年12月下巻

- 『ABCびき日本辞典』 三省堂、1917年6月

- 『日本陽明学』 蟹江義丸共編、大鐙閣、1922年6月上巻・中巻・下巻

- 『武士道集』 春陽堂〈大日本文庫〉、1934年12月上巻 / 大日本文庫刊行会〈大日本文庫〉、1940年12月中巻

Remove ads

脚注

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads