トップQs

タイムライン

チャット

視点

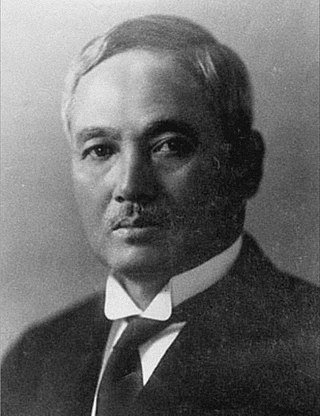

内田康哉

日本の政治家 (1865-1936) ウィキペディアから

Remove ads

内田 康哉(うちだ こうさい / やすや、1865年9月29日〈慶応元年8月10日〉- 1936年〈昭和11年〉3月12日)は、日本の外交官、政治家。栄典は従一位勲一等伯爵。

明治・大正・昭和の3代にわたって外務大臣を務めた唯一の人物。戦前の日本を代表する外政家だが、その外交姿勢は時期によって揺れがあり、単純ではない。通算外相在職期間7年5か月は、現在に至るまで最長である。

Remove ads

来歴・人物

要約

視点

熊本藩医・内田玄真と熊本士族黒田五左衛門長女ミカの子として肥後国八代郡竜北(現・熊本県八代郡氷川町)に生まれる。八代郡鏡町にあった名和童山の新川義塾などで学んだ後[1]、同志社英学校に入学するも2年後に退学。東京帝国大学法科卒業後に外務省に入省し、ロンドン公使館勤務、清国北京公使館勤務中に一時、臨時代理公使・オーストリア公使兼スイス公使・アメリカ大使・ロシア大使などを歴任し、第4次伊藤内閣の外務次官を務めた。

第2次西園寺内閣、原内閣、高橋内閣、加藤友三郎内閣に於いて外務大臣を務める。特に原内閣以降、パリ講和会議やワシントン会議の時期の外相として、ヴェルサイユ体制、ワシントン体制の構築に関与し、後述のように1928年の不戦条約成立にも関係するなど、第一次世界大戦後の国際協調体制を創設した一人であった。これらについて内田は「四国条約の締結といい、支那関係の原則の決定といい、全てこれらは世界における恒久平和の樹立に対する一般人類の真摯なる要求の発露に外ならない。単に各国政府の一時的政策と認むるべきではない」と演説している。

ただし、清国山東省の元帝国ドイツ領での日本の権益を主張したヴェルサイユ条約の山東条項(156 - 158条)は山東問題を引き起こし、日清関係は、1922年の山東懸案解決に関する条約が締結されるまで解決を見なかった。

原敬暗殺(1921年)、加藤友三郎急逝(1923年)の現職首相の死去の際、どちらの内閣でも外務大臣を務めていた内田が、宮中席次において内閣総理大臣の次席であった為、皇室儀制令の規定に則った慣例によって「内閣総理大臣臨時代理」を務めた。なお、2度目の首相臨時代理[2]の際には後任の山本権兵衛の組閣前に関東大震災が発生したため、第2次山本内閣発足までの2日間、日本の行政トップとして震災対策の指揮を執った[注釈 1]。緊急時の臨時の首相を二度も行ったのは、西園寺公望(臨時代行と臨時兼任の二度)と内田だけである。西園寺は後年に正式な首相になっているが、内田はなっていない。

1925年(大正14年)、枢密顧問官に就任した。1928年(昭和3年)には全権として不戦条約に調印したが、国内での批准にあたって「人民ノ名ニ於テ」文言を巡る混乱が生じ、枢密顧問官を辞任した。1930年(昭和5年)4月11日に貴族院議員に就任する[3]。

1931年(昭和6年)に南満洲鉄道(満鉄)総裁に就任した。当時の満鉄は張学良政権との関係が悪化しており、外交官としての経歴を買われての就任であった。同年9月の満洲事変には不拡大方針で臨んだが、満鉄理事で事変拡大派の十河信二の斡旋によって関東軍司令官・本庄繁と面会したのを機に、急進的な拡大派に転向する。1932年(昭和7年)4月、犬養内閣によって江口定條満鉄副総裁(民政党系の人物で軍部に批判的だった)が突然罷免された際には罷免に抗議して辞表を提出したが、内田の総裁留任を支持する軍部の説得により、最終的には満鉄総裁に留まる。同年5月に成立した斎藤内閣では7月に外務大臣に就任。国際連盟において満洲国の取り扱いが審議され、松岡洋右全権の交渉によって、主権を中華民国(蔣介石勢力)に潜在的に認めたまま日本の「勢力圏」とするという、日本に有利な調停案がまとまる。しかし内田はこの提案を一蹴し、日本は満洲国を国家承認、国連脱退に追い込まれる。1932年8月25日、衆議院で「国を焦土にしても満洲国の権益を譲らない」と答弁(焦土演説)。質問者の森恪は武断外交の推進者として知られるが、さしもの森も仰天し答弁を修正する意思がないか問うが内田は応じなかった。1920年代の国際協調の時代を代表する外政家である内田の急転向は、焦土外交として物議を醸した。当時の外交評論家清沢洌は「国が焦土となるのを避けるのが外交であろう」と批判、西園寺公望も、かつて自らの内閣で外相を務めた内田の変貌に驚愕し、落胆したという[4]。

1933年9月に健康状態の悪化を理由に外務大臣を辞任。その後は動脈硬化症、カタル性肺炎[5]で療養していたが、1936年(昭和11年)3月12日、二・二六事件の15日後に死去。70歳没。墓所は多磨霊園[6]。

Remove ads

評価

その生涯について、外交評論家で元タイ大使の岡崎久彦は「彼についての記録から彼の思想信念を知ることは難しい。おそらく特に哲学のない単なる有能な事務官僚だったのだろう。したがってその行動も時流とともに変わっていく。その意味で内田の意見は、時の国民意識の変化を代表しているといえる」と評している[7]。なお、岡崎の祖父岡崎邦輔は立憲政友会の代議士で、大正時代当時は内田外相の内閣の与党にいた。

私生活

1899年に結婚した妻の政は、土倉庄三郎の次女[8]。同志社女学校を卒業してアメリカへの留学経験(ブリンマーカレッジ1897年卒[9])もある政は英語に優れ、婚約していた頃は英文で文通したといわれる[8]。

栄典

- 位階

- 1890年(明治23年)7月29日 - 正七位[10][11]

- 1892年(明治25年)9月26日 - 従六位[10][12]

- 1895年(明治28年)12月10日 - 正六位[10][13]

- 1897年(明治30年)12月20日 - 正五位[10][14]

- 1901年(明治34年)1月31日 - 従四位[10][15]

- 1906年(明治39年)3月20日 - 正四位[10][16]

- 1909年(明治42年)4月30日 - 従三位[10][17]

- 1912年(明治45年)5月10日 - 正三位[10][18]

- 1921年(大正10年)5月20日 - 従二位[10][19]

- 1932年(昭和7年)7月15日 - 正二位[20]

- 1936年(昭和11年)3月12日 - 従一位[21]

- 爵位

- 勲章等

- 外国勲章佩用允許

Remove ads

記念碑

著作

演説録

- 『第六十三回帝国議会ニ於ケル内田外務大臣演説(昭和七年八月二十五日)』外務省、1932年。 NCID BA76540279。全国書誌番号:47007783。

- 『第六十四回帝国議会ニ於ケル内田外務大臣演説(昭和八年一月二十一日)』外務省、1933年。 NCID BA54144416。全国書誌番号:47007784。

共著

伝記

- 内田康哉伝記編纂委員会・鹿島平和研究所 編『内田康哉』鹿島研究所出版会、1969年1月。 NCID BN06971744。全国書誌番号:73007520。

資料集成

- 小林道彦・高橋勝浩・奈良岡聰智・西田敏宏・森靖夫 編『内田康哉関係資料集成』 第1巻(資料編1)、柏書房、2012年12月。ISBN 9784760141739。 NCID BB10885539。全国書誌番号:22186136。

- 小林道彦・高橋勝浩・奈良岡聰智・西田敏宏・森靖夫 編『内田康哉関係資料集成』 第2巻(資料編2)、柏書房、2012年12月。ISBN 9784760141746。 NCID BB10885539。全国書誌番号:22186137。

- 小林道彦・高橋勝浩・奈良岡聰智・西田敏宏・森靖夫 編『内田康哉関係資料集成』 第3巻(伝記編)、柏書房、2012年12月。ISBN 9784760141753。 NCID BB10885539。全国書誌番号:22186139。

脚注

関係文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads