トップQs

タイムライン

チャット

視点

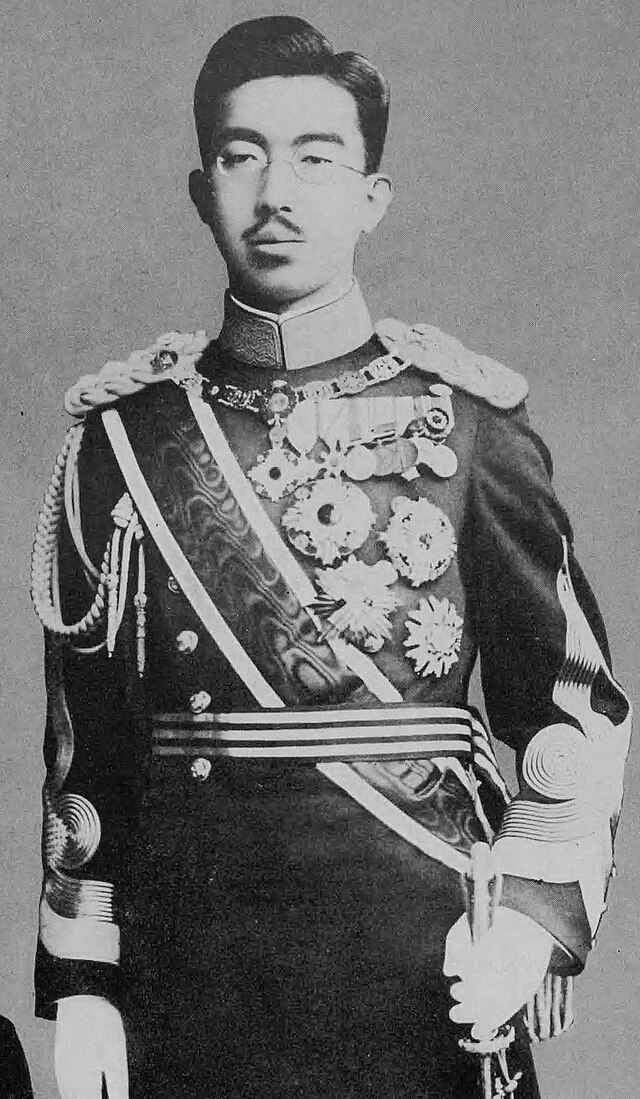

勲一等旭日桐花大綬章

かつての日本の勲章制度における最高位の旭日章 ウィキペディアから

Remove ads

勲一等旭日桐花大綬章(くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう)は、日本の勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に旭日章の最上位として追加制定された。日本における高位勲章の一つで、2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正まで旭日章の最上位勲章として運用されていた。ここでは旧制度における「勲一等旭日桐花大綬章」について解説する。新制度の勲章については桐花章を参照。

Remove ads

概要

1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として、旭日章八等級が制定。それに遅れること約13年の1888年(明治21年)に、勲一等旭日大綬章のさらに上位として勲一等旭日桐花大綬章が追加制定された。

一説によれば、金鵄勲章の制定を画策した山縣有朋に、栄典の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。実際当時の宮中席次において、金鵄勲章の功級は同じ数字を持つ勲等より上位に位置づけられており、これに従い功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功級より上位に位置づけられていた。

制定経緯はともかく、勲一等旭日大綬章を上回る勲功がありながら、最高勲章に属する大勲位菊花大綬章に及ばない場合に授与される、最上位の普通勲章であった。類例として、(日本に倣った面もあるが)大韓帝国の「大勲位李花大綬章」、満州国の「龍光大綬章」がある。また生存者叙勲停止中、新たな勲章制度を制定すべく1952年の第15回国会に提出された栄典法案の審議では、位階を併用することで「表彰の方途に潤いを持たせたく考える」(緒方竹虎内閣官房長官)とし、その運用例として「旭日大綬勲章」(勲一等旭日大綬章相当)に加えて正三位あるいは従二位に叙することで、菊花勲章と旭日勲章の中間(勲一等旭日桐花大綬章相当)の位置づけを想定した政府答弁もあった[1]。

栄典制度改正以前は旭日章の一種であったため、勲一等旭日大綬章やその他の位の旭日章と併佩することは不可能だった。

Remove ads

意匠

赤色の七宝を用いた八条の旭光をベースに、四方に白色七宝が施された旭光が伸びている。この外方へ伸びた旭光の間を紫の七宝で彩られた桐の花が輪をつなぐように配され、非常に繊細かつ美しいデザインの勲章である。鈕(章と綬をつなぐ金具)は五七の桐紋をかたどり、裏面には「勲功旌章」の文字が刻まれる。中央部の七宝は厚く盛り上がっており、旭光の赤色七宝は0.5mmほどの非常に薄い物で、同じ赤でも大きな色味の差をつけて立体感を得ている。また純銀では難しい比較的青みのある紫色を発色する釉薬を使用しており高度な七宝技術が用いられている。大綬は106mm幅で、赤の織地の両縁を白の双線が縁取るデザインとなっている。ただし外側にはほんの僅かに細く赤の織り地が残されている。勲章は大綬を持って右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。

運用

「桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ」(勲章制定ノ件4条1項)の条文に則り、瑞宝章や旭日章の一等を授与するより優れた功労のある者に授与された。

外国人に対する儀礼的叙勲での運用

国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼叙勲には、通常では用いられない。特段功績のあった主要国の駐日大使の離任の際には贈られることもあり、これも儀礼叙勲の一つと考えることも出来るが、外交官への叙勲は駐在時の功績により勲章の種類が変わることがあるので、相手の身位のみで無条件に勲章を贈る通常の儀礼叙勲[注釈 2]とは、区別して捉える必要がある。

功労評価によらない純粋な儀礼叙勲での運用は現在まで記録に残っておらず、確認することができない[注釈 3]。2016年シンガポールのリー・クアンユー元首相への授与が決まった。初代シンガポール首相として、長きにわたって日本との関係強化、および友好親善に寄与した功績が称えられて授与された。

皇族に対する叙勲

下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降の皇族叙勲は下記の表の通りである。

- 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ

- 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ

- 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ

従って、戦前では王が満15歳を迎えた日に授与されていた。日本国憲法施行以後は旧来の皇族身位令をおおよそ踏襲した叙勲が成されているが、現在「王」の身位を持つ皇族がいないため、王に対する叙勲の例はない。慣例からすれば王が成年(満20歳)に達した際、授与されることになる。

受章者

要約

視点

大日本帝国憲法下の受章者

大日本帝国憲法下においては、次の219人が受章した。(大勲位菊花大綬章授章により併受したものは含まない。)

皇族

明治時代

大正時代

昭和時代

日本国憲法施行後の受章者

日本国憲法施行後は、戦没者叙勲と外国人受章者[注釈 4]を除き、次の62人が受章した。

昭和時代

平成時代(栄典制度改正による名称変更前まで)

Remove ads

補注

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads