トップQs

タイムライン

チャット

視点

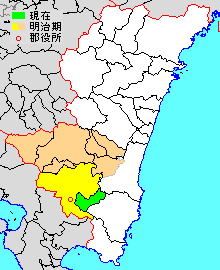

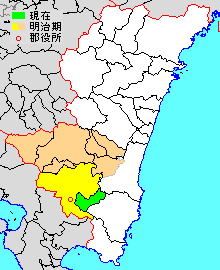

北諸県郡

宮崎県の郡 ウィキペディアから

Remove ads

人口25,095人、面積110.02km²、人口密度228人/km²。(2025年7月1日、推計人口)

以下の1町を含む。

- 三股町(みまたちょう)

郡域

歴史

郡発足までの沿革

- 明治初年時点では全域が薩摩鹿児島藩領であった。「旧高旧領取調帳」に記載されている、諸県郡のうち後の本郡域の明治初年時点での村は以下の通り[1]。(41村)

- 都城郷 - 安永村、横市村、上水流村、西岳村、野々美谷村、下水流村、岩満村、丸谷村、山田村、中霧島村、五十町分村、宮丸村、川東村、郡元村、上長飯村、下長飯村、梅北村、金田村、高木村、豊満村、安久村、宮村、長田村

- 勝岡郷 - 樺山村、蓼池村、餅原村

- 山之口郷 - 山之口村、花木村、富吉村

- 高城郷 - 東霧島村、大井手村、桜木村、穂満坊村、石山村、有水村、四家村

- 高崎郷 - 大牟田村、前田村、縄瀬村

- 野尻郷(一部) - 笛水村、江平村

- 明治3年(1870年) - 五十町分村が改称して五十町村となる。

- 明治4年

- 明治5年5月15日(1872年6月20日) - 後の北諸県郡域の全域が都城県の管轄となる。

- 明治6年(1873年)1月15日 - 全域が宮崎県(第1次)の管轄となる。

- 明治9年(1876年)8月21日 - 第2次府県統合により鹿児島県の管轄となる。

- 明治12年(1879年)2月17日 - 郡区町村編制法の鹿児島県での施行により、行政区画としての諸県郡が発足。郡役所が都城に設置。

郡発足以降の沿革

- 明治16年(1883年)5月9日[要検証] - 宮崎県(第2次)が発足し、諸県郡のうち同県に所属する区域をもって北諸県郡が発足。

- 明治17年(1884年)1月26日 - 細野村ほか45村の区域をもって西諸県郡が、高岡町ほか3町31村の区域をもって東諸県郡がそれぞれ発足し、郡より離脱。本郡単独の郡役所が都城に設置。

- 明治22年(1889年)5月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。特記以外は全域が現・都城市。(1町10村)

- 明治24年(1891年)7月4日 - 庄内村の一部(西岳)が分立して西岳村が発足。(1町11村)

- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制を施行。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正13年(1924年)

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和9年(1934年)2月11日 - 高城村が町制施行して高城町となる。(2町9村)

- 昭和11年(1936年)5月20日 - 沖水村・五十市村が都城市に編入。(2町7村)

- 昭和15年(1940年)2月11日 - 高崎村が町制施行して高崎町となる。(3町6村)

- 昭和23年(1948年)5月2日 - 三股村が町制施行して三股町となる。(4町5村)

- 昭和24年(1949年)5月1日 - 高城町が志和池村水流の一部を編入。

- 昭和28年(1953年)1月15日 - 山田村が町制施行して山田町となる。(5町4村)

- 昭和31年(1956年)7月15日 - 庄内町・西岳村が合併して荘内町が発足。(5町3村)

- 昭和32年(1957年)3月1日 - 志和池村が都城市に編入。(5町2村)

- 昭和39年(1964年)11月3日 - 山之口村が町制施行して山之口町となる。(6町1村)

- 昭和40年(1965年)4月1日 - 荘内町が都城市に編入。(5町1村)

- 昭和42年(1967年)3月3日 - 中郷村が都城市に編入。(5町)

- 平成18年(2006年)1月1日 - 山之口町・高城町・山田町・高崎町が都城市と合併し、改めて都城市が発足、郡より離脱。(1町)

平成の大合併

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads