トップQs

タイムライン

チャット

視点

都市

規模が大きく固定的な集落 ウィキペディアから

Remove ads

都市(とし)は、人間の居住形態の一様式である。村落と対比する概念であり、一般には、人口が集中し、商工業やサービス業といった第二次・第三次産業が発達した、周辺地域の中心地となる地域をこのように呼ぶ。都市を村落と峻別するための方法論は多数存在するが、その指標や閾値はさまざまである。また、都市の領域および構造、外部との連関を説明するための理論も、さまざまに構築されている。

人類文明における都市の起源は紀元前4千年紀の西アジアにあると考えられており、以後、古代から近世にかけて世界各地で発展していった。18世紀から19世紀にかけては特に西洋世界で都市人口が急増し、近代都市計画の概念がうまれた。都市化は世界的に進みつつあり、国際連合は2014年に世界人口のおよそ半分が都市に居住していると発表した。都市は一般に、地方政府の管轄として統治される。都市行政は、基礎インフラや公共サービスを提供し、都市計画や財政運営を行う。現代都市においては企業の役割が増大していることが指摘されている。都市には経済機能が集積し、文化の中心地としても機能する。都市はさまざまな文芸・絵画・映画作品のモチーフとなってきた。

Remove ads

語源

都市

『大漢和辞典』によれば、漢語の「都市」は「商賈のあつまるところ。城市、又はまち、みやこ」の意味であり、『漢書』などに用例がある[1]。とはいえ、日本語においてこの語が用いられることは稀であり、漢語としては「都邑」「都城」「京師」といった語が一般的なものとして用いられていた[2]。『日本国語大辞典』は、日本語における「都市」の初出として、1868年の『布令字弁』を挙げている[3]。同書は、文明開化期の漢語の流行を背景に刊行された、明治政府の布告にふくまれる難読語を解説することを目的とした漢語辞書である[4]。また、翌年の『漢語字類』にも「都市」が掲載される。国語辞典では1878年の『明治伊呂波節用大全』が初出とみられる。この語は明治30年代には専門図書類で定着するようになり、1918年ごろより、都市計画法に関する議論を背景として新聞類でも一般に用いられるようになった[2]。

city

英語の city は、古フランス語で「都市」をあらわす cite(現代フランス語: cité)を語源とするものであり、さらにはラテン語の civitas(キーウィタース)にさかのぼることのできるものである。この言葉は元来「市民権」「市民としての条件や権利」「共同体の一員であること」といった意味であり、のちに「市民の共同体」を意味するようになった[5]。カロリング朝時代には司教座の存在するようなローマ都市についてもこのように呼ぶようになり、堅固な城壁を有する大都市も同様にこう言い表すようになった[6]。中英語においても同様に、首都や司教座の存在する都市をこう呼び、のちに都市一般を意味する言葉となった[5]。

Remove ads

定義と特徴

要約

視点

都市は村落と対比される、人間の居住形態の一様式であるが、このふたつを明瞭に区別することは困難である[7][8]。都市の定義としては世界各国でさまざまな指標が用いられており、このことは世界の都市について広い視角から論じることを困難にしている[9]。研究者の多くは、都市の人口および人口密度が周囲より高く、施設および行政機能が充実しているという点について合意している一方、都市を形ある実体として恣意性なしに定義することもまた難しいと考えている[10]。本節においてはMarcotullio & Solecki (2013)の整理するよう、行政的な枠組みおよび、人口・産業・機能(中心性)をもととする定義づけについて説明する。

行政

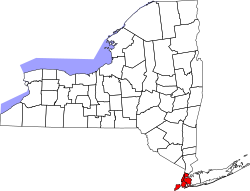

ニューヨーク州(アメリカ)におけるニューヨークの位置と、州の人口地図

多くの国家が「都市」を行政的枠組みとして定めており、これをそのまま都市の基準として用いることもできる[11]。

その一方で、後述の通り、これらの基準は混乱しており、互換性も小さい[9]。また、実態としての都市と市域は一致しないことももっぱらである。たとえば、ニューヨーク郊外の郡には、実質的にはニューヨークの一部となっているものがあるにもかかわらず、厳密な定義においてはそうは扱われない。逆に、中国の重慶市は都市外郭の広大な範囲の農村を、市域の一部に含めている[11]。日本国内においては平成の大合併を経て、2015年時点で人口の84 %が人口5万人以上の市町村に居住していることになっている。日本の統計上の都市居住率はイギリス・アメリカ・フランス・ドイツなどと比較しても高いが、こうした定義は必ずしも実態を反映したものとはいえない[12]。

人口

人口は、都市をその他の集落と区別するための単純な尺度となりうる[11]。人口および人口密度は、都市を定義づける基準として多くの国家で利用されている[9]。

しかし、その閾値はさまざまであり、日本ではおおむね人口5万人以上であることが市制施行の条件となる一方で、デンマークやアイスランドでは人口200人以上なら都市地域と認められる。人口密度については、たとえば中国が都市の定義を1 km2あたり1500人としているのに対し、ドイツではその基準は10分の1になる[9]。木内信蔵の指摘するように、都市と人口の関係は、それぞれの地域における、集落の社会的・歴史地理的状態によってさまざまである。木内の表現を引用するならば、アメリカ中西部には「広漠とした畑の中に教会とドラッグストア、ガソリンスタンドなどが建つだけ」の都市がある一方で、南イタリアには「人口1~2万が密集して住む都市と見間違える農業集落」がある[7]。

産業

都市的産業が発達していることも、都市の定義の一部にふくまれうる[12]。すなわち、村落部の住民の多くが第一次産業に従事する一方で、都市においては多くの住民が第二次・第三次産業に従事しているとされる[7]。市場および貿易・商業関係を都市概念において重要なものと位置づける考えは、アルフレッド・ウェーバーなどにより20世紀初頭より注目されはじめ、農村の余剰が都市をうみだしたとする考えは、多くの都市論者のあいだで共有されている(一方で、交易のハブであるところの都市が農村をかたちづくったとする、ジェイン・ジェイコブズのような考えもある)[11]。

産業従事者の比率は、国家による都市の定義にも用いられる。たとえばインドにおいては、非農業部門労働に従事する成人男性人口が75%を超える集落が、都市と定められている[11]。同様に、カンボジアにおいては非農業部門労働に従事する成人男性人口が50 %以上であること、ブータンにおいては一次産業への依存度が50 %未満であることが、都市の要件の一部にふくまれている[9]。日本においても、市制施行の要件には「農林水産業以外の産業に従事する人および同一世帯に属する人の合計が町の全人口の6割以上」であることが求められる[13]。その一方で、森川洋は「今日の日本では農業を中心的産業とする村落は皆無に近い」ことも指摘している[8]。

中心性

都市は周辺地域住民の生活の中心をなす[12]。木内は、「周囲の地方に対する中心的機能」であるところの結節性(nodality)こそが都市の本質であると位置づけている[7]。都市的産業は周辺地域の住民に都市的サービスを与え、通勤圏を構築する[14][13]。また、大学や文化施設なども、他地域に対する影響力をもつ[15]。ヴァルター・クリスタラーの論じるように、都市の中心性は階層的な構造をなす[16]。クリスタラーの中心地理論は、平坦な地形に均等な人口が分布した場合、財の希少性とその到達距離に応じて中心地とその市場地域は幾何学的な階層構造をなすというものであり、実際に南ドイツにおいてはおおむねこの理論が成り立つという検証も行われた[17]。

こうした機能的なつながりを利用して、都市の領域を定義することにより、行政的に定義づけられた市域とは異なるかたちで都市領域を設定することができる[18]。オーストラリア・ベルギー・イタリア・カナダといった国家は、都市圏(Metropolitan area)の概念をおもに利用して、都市を定義づけている[19]。一方で、都市の中心性はさまざまな要素が重層的に関係するものであり、分析的に取り扱うと偏りが生じる可能性がある[16]。また、中心性をベースとする都市の定義では、衛星都市の処遇が不明瞭になる[20]。都市圏の設定のためには中心を定める必要が生じるため、やはり都市圏の設定にも絶対的な基準は存在しえない[21]。

Remove ads

立地と構造

要約

視点

立地

都市の立地する地形は、都市の発展に影響する。たとえば、ニューヨークは、ハドソン川上流のモホーク川渓谷を利用したエリー運河を建設したことにより、東海岸の他都市に対して優位に立った[22]。水域へのアクセスは都市の立地と成長のうえで重要な要素であり、19世紀に鉄道輸送が発達すると例外が生じるとはいえ、世界の都市人口のほとんどが、海または川に近接した地域に居住している[23]。

都市は原則として食料を自給できないため、後背地との結びつきを発展させる必要がある[24]。歴史的には、都市の発展のためにはその外郭に十分な規模の農村地帯が広がっていなければならなかった[25]。ゆえに、生産性の高い地域における中心性が都市の立地に影響する[26]。古くはヨハン・ハインリヒ・フォン・チューネンのような学者が後背地と都市の空間配置を定量的に説明しようとし、これはのちに学術分野としての立地論に進展した[27]。

都市化

→詳細は「都市化」を参照

村落が都市に変化していく過程を都市化と呼ぶ[28]。都市化は第一次産業から都市的産業への産業構造の転換をベースに進むものであり、イングランドでは産業革命後の1811年から1851年にかけて都市人口が急増した。また、日本においても産業革命後の1890年代に都市人口が急増したが、もっとも都市化がいちじるしかったのは高度経済成長期を経験し、都市的産業の比重が大きくなった1950年代から1970年代にかけてである[28]。都市化の潮流は世界的なものであり、国際連合は2014年に世界人口のおよそ半分が都市に居住していると発表した[29]。

すべての都市の成長は、外延的拡大と内部再編の2つのプロセスから構成される[30]。周辺農地が住宅・工場などに変化することで市街地の外部への拡大が進行するが、適切な都市計画をともなわないことも多く、こうした無秩序な拡大を指してスプロール現象と呼ぶ[31]。都市の内部再編は、街路の変容や、地区の住民の構成変化などによって生じる[30]。

都市化の流れを一般化する試みとして、空間サイクルモデル(Spatial-Cycle Model)と総称されるモデルがある。すなわち、都市は都市化・郊外化・反都市化・再都市化を繰り返すというものである[32]。たとえば、L・H・クラーセンの都市化推移モデルによれば、都市の発展は5段階にわけられる。すなわち、中心都市が周辺地域から人口を吸い上げるI期、中心都市の人口が急増し、周辺地域の人口も増加するII期、中心都市の過密と郊外化により、周辺地域への人口集中が進むIII期、中心都市の人口が減少し、郊外でのみ人口が増加するIV期(ドーナツ化現象)、中心都市の再開発によって都心回帰が進むV期である[28]。

富田和暁の分析では、日本国内では1995年以降東京・大阪・名古屋といった大都市圏において再都市化が進んでいる[28]。一方で、アロイス・ヒューマー(Alois Humer)らによれば、空間サイクルモデルはフィンランドやオーストリアといった国家においては有用である一方、オランダのような多中心的都市地域(polycentric urban region)においては確認できず、むしろ都心と周縁の人口動態は同期的な関係にあった[32]。

内部構造

→詳細は「都市構造」を参照

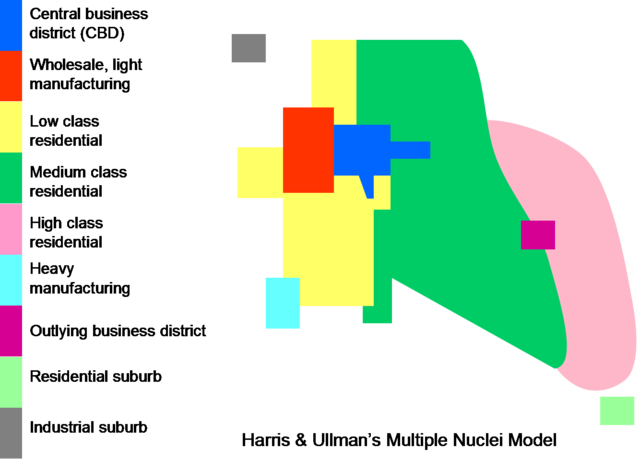

都市の内部構造を説明するためのモデルは、多数考案されてきた。古典的なものとしては、アーネスト・バージェスの同心円モデルがある。中心業務地区(CBD)を中心とし、漸移地帯(インナーシティ)、労働者住宅地帯、住宅地帯、通勤者住宅地帯がその外郭に広がるこのモデルは、都市の内部構造モデルとして広く知られている。ホーマー・ホイトはこれを修正し、CBDから主要な交通路に沿って卸売・軽工業地区や低級住宅地区が伸びる扇型モデルを発案した。また、チョーンシー・ハリスとエドワード・ウルマンはこれらのモデルを改良し、CBDとは別に、郊外の住宅地帯からの通勤がおこなわれる郊外工業地区をモデルに組み入れた多核心モデルを発表した[33][34]。

都市の内部構造は、歴史的・文化的要素によっても規定される。たとえば、ヨーロッパの都市においては、都市の中心部に高層のオフィスビルが建てられることはまれであり、多くの場合は教会や広場などがおもな利用形態となる[33]。阿部和俊の論じるように、日本では漸移地帯に相当する地域が目立たないとする見解もある[35]。

また、モータリゼーションの進展した現代都市においては、業務機能や商業機能の多くが郊外に移転し、CBDの中枢性は低下している。日本においてはこうした事情から、古典的な都市構造モデルをそのまま適用できる都市は限られる[36]。マイケル・ディアの論じるように、ロサンゼルスのようなモータリゼーションのいちじるしく進んだ都市では、都市の諸施設は不規則に分布するキノ資本主義の形態をとる[37]。

コナベーション・都市圏

都市の領域は、行政的な市域の外部に広がることがもっぱらである[19]。都市化にともない、複数都市の市街地が連続し、景観的に一続きになった地域をコナベーション(連接都市・連関都市)と呼ぶ[31]。国連経済社会局人口部は、世界の都市について分析するにあたって、こうした連続した都市集積を中心とする分析的枠組みをもちいることを選好している[19]。

都市ないし都市集積の外部には、都市圏が広がる[19]。通常、都市圏は日常的な人の動きを基盤とする日常生活圏を指す[注釈 1][21]。都市圏の定義については、各国でさまざまな指標が用いられているが[19]、日本においては、労働市場の空間的範囲をあらわし、国勢調査の項目であるゆえにデータの入手が容易な、通勤流動がそのベースとして用いられることが多い[21]。アメリカの国勢調査においては、産業構成・通勤者・人口などを基準とする標準大都市圏(SMSA)が設定される[38]。

都市圏は中心都市とその外部に広がる郊外から構成され[39]、中心都市と郊外は日常生活行動により結びついている[40]。伝統的な郊外は都市に付随した存在で[41]、日常生活を中心都市に依存していた[42]。とはいえ、郊外の拡大に伴い、郊外にも雇用・商業核が形成され都市機能が強化されたことで、多核化した都市圏が形成された[43]。たとえばアメリカの郊外においてはブーンバーブやエッジシティのような都市形態があらわれており、都心と郊外は混淆状態にある。エドワード・ソジャはこうした「外部」の影響力が強い都市化の特徴をエクソポリス(Exopolis)と呼称した[44]。

都市システムとグローバルシティ

都市の集合には、人・財・情報などの流動、あるいは都市に居住する組織同士が取り結ぶ関係などを介して、秩序ないし相互作用関係が生じる[45]。都市間の相互結合関係のことを、都市システムと呼ぶ[46]。都市システムはさまざまなスケールから構築され、日常的なレベルでは通勤通学圏や商圏、地域的なレベルでは交通や通信、医療といった社会サービス、国家的なレベルでは経済的刺激や情報の交換といったかたちであらわれる[47]。

都市システムは国民国家の枠組みをこえて結びつくこともある。たとえば、ヨーロッパではEU統合にともない、首都を頂点とする都市システムが解消されつつあり、たとえばフランスのリールではパリだけでなく、ロンドン・ブリュッセルといった都市への近隣性も活かした発展戦略が実行されている[45]。また、グローバル化にともない、世界の大都市は世界経済の結節点として機能している[48]。世界の貿易・銀行業・金融・イノベーション・市場などにおいて、きわだった中心地となっている都市を、サスキア・サッセンはグローバルシティと呼称した[49][50]。

Remove ads

歴史

要約

視点

→詳細は「都市の歴史」を参照

古代(-5世紀)

西アジアの、エリコ(テル・アッスルターン)やチャタル・ヒュユクといった紀元前8千年紀の集落は、最初期の原都市であるとみなされている[51]。とはいえこれらの原都市はあくまでも都市的集落であると考えられており、最古の都市と認められるのは紀元前4千年紀のウルクである[52][53]。メソポタミア地域では続いて、エリドゥやバビロンなどの都市が発展した[54]。エジプトにおいても、紀元前30世紀ごろには都市型集落が形成され、中王国時代には直線的街路を持つ都市が現れた[55]。インドにおいては、紀元前25世紀から紀元前17世紀ごろまで栄えたインダス文明が、モヘンジョダロやハラッパーといった都市遺跡をのこした[56]。中国では仰韶文化期より堀を巡らせた集落が現れるが[57]、多くの歴史家は、同地域における都市文明の始まりを、紀元前18世紀よりはじまる殷・周代のことであるとしている[58]。戦国時代には斉の都である臨淄のような都市が肥大化するも、秦・漢代には解体され、咸陽・長安・洛陽といった王都が殷賑を極めた[16]。

ヨーロッパにおいてはミノア・ミケーネ文明期に都市的な形態が出現し、紀元前8世紀ごろよりポリスのような都市国家が形成されるようになった[59]。代表的なポリスであるアテナイは、紀元前5世紀に最盛期を迎えた[60]。イタリア半島の都市国家(キーウィタース)であったローマは周辺地域を統一し[7]、首都であるローマは2世紀には人口70万人に達した[61]。メソアメリカの中央高地に位置するテオティワカンの人口は、紀元前150年から紀元前1年までと推測されるパトラチケ期(Patlachique phase)には、20,000人から40,000人に達していたと考えられている[62]。また、マヤ文明のエル・ミラドールのような都市も多くの人口を集めた[63]。また、中央アンデスにおいては4世紀以降、ティワナクのような都市があらわれている[64]。

中世(5世紀-15世紀)

西ローマ帝国の滅亡後、特に北西ヨーロッパにおいて、都市の存続・発展は停滞した[65]。これにかわり、東ローマ帝国のコンスタンティノープルは、キリスト教圏の都市文化の中心地となった[66]。また、イスラム教圏においてはアッバース朝の首都であるバグダードのような大都市があらわれ、10世紀には100万人近い人口を抱えた。ヨーロッパにおいてもコルドバのようなイスラム都市が発展した[67]。11世紀には西ヨーロッパにおいても北イタリアや南ネーデルラントの諸都市が交易で発展するようになり[68]、ハンザ同盟のような経済ネットワークがうまれた[16]。イスラム圏においては10世紀を境にカイロが都市文化の中心的地位を占めるようになり[16]、14世紀にはオスマン帝国にイスタンブール(コンスタンティノープル)がこの地位を得た[16][69]。7世紀の北アフリカのイスラム化は、交易を通じてサハラ以南アフリカにも影響をもたらし、ガオ、ジェンネ・ジェンノ、イレ=イフェのような都市が発展した[70]。

東アジアでは唐の長安に代表される、北に宮城を置き、城内を坊壁で区切る都城が建設されるようになり、新羅の金城(7世紀)、日本の平城京(710年)、渤海の上京龍泉府(775年)のように、各地に中国風の計画都市がつくられた[16][71]。五代十国時代を経て、中国の都城は、長安のような防衛重視の内陸立地から、開封のような交通の便を重視する立地へと移り変わった[72]。各ブロックを坊壁で切る坊牆制のプランは中国においては10世紀の宋代に崩壊し[73]、同時期には鎮や村市といった小規模な地方都市が多くあらわれた[7]。日本においても、計画的都城であった平安京は室町期までに崩壊した[74]。北インドにおいては13世紀よりイスラム諸王朝であるデリー・スルターン朝が都城を建築したほか、南インドでは11世紀よりチョーラ朝のタンジャーヴールのような都市があらわれた。14世紀にデカン高原で興ったヴィジャヤナガル王国の首府・ヴィジャヤナガルは、当時のインドで最大の都市であった[75]。東南アジアのメコン川流域では802年ごろよりクメール王朝が栄え[76]、その首府であるアンコールは、100万人に及ぶ人口を抱えていた可能性がある[77][78]。

メソアメリカで1325年に建設されたアステカ帝国のテノチティトランの人口は、1500年時点で少なくとも80,000人、一説には20万人に達していたとされている[79]。アンデスでは、14世紀後期よりインカ帝国が勢力を増していった[80]。その中心地であるクスコは、スペインのインカ征服がはじまった1530年代の時点で少なくとも数万人、場合によっては20万人に達していた可能性がある[81]。

近世(15世紀-18世紀)

15世紀末よりはじまった大航海時代は、ヨーロッパ経済を活気づかせ[82]、この時期に同地域の都市の規模はいちじるしく拡大した[83]。インカやアステカといった中南米の諸国家はヨーロッパ人により征服され[84]、16世紀の「新大陸」にはリマやリオデジャネイロのような、矩形的な都市設計をもととする都市が建設された[85]。この時期ヨーロッパ人はアジア・アフリカにも進出しはじめ、1510年にポルトガルはビジャープル王国の外港であったゴアを占領し、アジア交易の中継点として利用した。東南アジアでも1511年、15世紀より港市国家として隆盛を誇ったマラッカ王国がポルトガルにより亡ぼされた[86]。ポルトガルは15世紀以降、アフリカに奴隷貿易の拠点をつくっており、たとえばエルミナ、ベニン、キルワ、モンバサなどがそうであった[87]。アメリカ大陸においても、1681年に建設されたフィラデルフィアが、1775年までには人口約40,000人にまで成長し、英語圏ではロンドンに次ぐ規模となった[88]。この都市は、1776年に独立を宣言したアメリカ合衆国の首都となったが[89]、1800年には新首都であるワシントンD.C.が建設された[90]。17世紀以降、ヨーロッパの国王は絶対君主として、自らの権力の象徴であるところの首都の再改造をおこなった[91]。この時期、ヨーロッパの都市住民のあいだではエリート文化がうまれはじめ、それまで文化的共時性を保っていた都市と農村は断絶していった[82]。

西アジアにおいては、オスマン帝国のイスタンブール、サファヴィー朝のイスファハーンがそれぞれ17世紀に70万人、50万人の人口を抱えていた[69][92]。また、中国では明代初期にあった統制経済の緩和、新世界からの銀の流入と一条鞭法の導入、長江デルタの綿作地帯化にともなう流通の変化といった経済的変化がおこり、都市化に拍車がかかった[93]。この時代の首都は北京であったが、重慶・漢口・九江・南京・蘇州・仏山といった都市も商業の中心として栄えた[93]。日本では、1590年に徳川家康が江戸を建設しはじめた[94]。江戸幕府の創設にともない、1600年ごろをピークとして全国で同様の近世城下町が計画された[95]。また、江戸時代中期には生産流通の結節点として在郷町がつくられた[96]。東南アジア大陸部ではアユタヤが国際貿易都市として栄え、17世紀から18世紀の時点で人口はおよそ19万人であった[87]。

近現代(18世紀-)

18世紀以降、フランス革命などを背景として、西洋世界の国家は封建主義・支配階級社会を脱却し、市民社会へと移行していった[97]。さらに、産業革命による都市工業の発展や、行政の中央集権化、鉄道をはじめとする輸送手段の進歩を背景として、都市人口はこれまで以上にいちじるしく伸長していった[97][98]。都市の拡大は過密による都市問題をうみだした。ヨーロッパ大都市の住宅状況はおおむね劣悪であり、下水道の不備はコレラといった感染症が流行する原因となった[99]。この時代にはジョルジュ・オスマンによるパリ改造や、ウィーンのリングシュトラーセ建設といった首都の改造が積極的におこなわれ[100]、1900年代には各国で相次いで都市計画に関する法令が整備されていった[101]。エベネザー・ハワードは1898年に田園都市構想を発表し、これは1903年のレッチワースで部分的に実現した[102]。近代都市計画は公衆衛生問題の解決を目的とするものであったが、1950年代より都市計画の手法は、画一的な都市景観をうみだすことを避ける、都市の複合用途や多様性を保持しうる土地利用規制手法へと転換していった[103]。

日本では1920年代より近代都市化が進んでいき、關一のような人物が近代都市計画にもとづく都市運営をおこなった。鉄道の導入期、小林一三らはいわゆる私鉄郊外を構築し、これはのちの日本の都市の大きな特徴となった[104]。南アジアではカルカッタ、アフリカではナイロビのような都市が植民地帝国における商業の中心地となったほか、19世紀後半にはローデシアのリヴィングストンや、南アフリカのキンバリーといった採掘産業に立脚するコロニアル都市があらわれた[104]。こうしたコロニアル都市は、反植民地的な政治運動の舞台ともなった。植民地の独立後、いくつかの都市ではソールズベリーからハラレといった、都市名の変更がおこなわれた[104]。また、ポスト植民地国家においては、エジプトのナスルシティといった、近代的な都市計画にもとづく新都市の設計もおこなわれた[105]。

Remove ads

ガバナンス

要約

視点

「ガバナンス」という用語は、政府をふくむさまざまなアクターによって実施される、広い範囲の社会的統制機能について論じる際に用いられる[106]。

政府

都市の行政府は一般的に、基礎インフラや、教育・警察・消防といった行政サービスを提供する。こうしたサービスは、多かれ少なかれ、日常的かつ平等に与えられるものである[107][108]。行政の責任は一般には市当局が負うものであるが、一部のサービスはより高位の政府の管轄となるほか[109]、民営であることもある[110]。現代都市において地方政府は、公衆衛生・交通・埋葬・資源の利用および採掘・レクリエーション・自然・建築物の利用といった、日常生活のあらゆる側面に介入する。こうした都市において発展した地域を統治する技術および制度は、都市に限らず多くの地域で遍在的なものとなっている[111]。市の代表であるところの市長の権限は、地域によってさまざまであるが、典型的にはその都市の顔として振る舞うことが多い[112]。

都市制度はさまざまである。イギリスの人口85,000人以上の地方自治体においては、公選の市長が内閣を組織する市長・内閣制、議会のリーダーが内閣を組織するリーダー・内閣制、公選の市長と議会がカウンシルマネージャーを任命する市長・カウンシルマネージャー制のいずれかが採用される。アメリカでは、大都市においては市長の権限が強い市長・議会制、中小都市では市議会がシティマネジャーを任命するシティー・マネージャー制が多い[113]。日本の自治体では、市長と、公選の地方議員からなる地方議会からなる二元代表制が敷かれており[114]、政令指定都市ないし中核市・特例市と認められる、一定以上の規模を有する都市においては、一部の業務が上位政府より移譲される[115]。

非政府主体

グローバリゼーションの影響と、地方政府に対する多国籍企業の役割により、都市ガバナンスに対する視角は、地域の利害関係の調整が都市のガバナンスをかたちづくるという都市レジーム論(urban regime theory)から、新自由主義的思想とも結びつく、外部からの経済支配を重んじるものへと変化していった[117]。新自由主義モデルにもとづくガバナンスは、公共事業の民営化、産業の規制緩和、企業によるガバナンスの主体としての地位の獲得などが特徴となる。こうした考えは、企業が官民連携の場や事業改善地区において行使する力、あるいは企業の社会的責任にもとづく自主規制への期待などにあらわれる。大規模な投資家や不動産デベロッパーは、事実上の都市計画者として機能する[118]。

都市住民も、都市の政策決定に関与する。選挙といったかたち以外にも、政治集団による働きかけ、市政に影響力を有する中産階級による政治行動、癒着を背景とする表面にあらわれにくい政治的働きかけといったインフォーマルな政治活動は、日常的におこなわれている[119]。エリック・スウィンゲドーのような地理学者は、現代社会においてはそれまで国家的スケールでおこなわれてきた経済運営の諸制度や調整様式の一部が都市的スケールにリスケーリングされていることを指摘し、市民や地域コミュニティを代表者に立てて問題解決の責任を負わせることには、かえって技術官僚的支配を容易にする性質があると論じている[120][121]。

財政

都市の財政は、伝統的には都市内部の不動産に課される固定資産税によってまかなわれる。また、地方政府は市内で提供するサービスや土地の賃貸などによって資金を得ることもできる[122]。とはいえ、自治体サービスおよび都市再開発、そのたの開発プロジェクトの資金に関する問題は長年の課題であり、都市は上位政府への働きかけや民間部門との提携、サービスや資産の民営化ないし企業化、金融化によって対応している。このような問題は、脱工業化した都市において、あるいは企業や裕福な市民が郊外に流出した都市において、重大なものとなっている[123][124][125][126]。

1990年代以降の日本においては、不動産証券化にもとづく都市開発が発展していった[127]。地方債も資金調達の手段としてしばしば用いられるほか[128]、開発による税金の増収を見込んだ税収増加ファイナンスの利用もはじまっている[126]。こうした状況下で、債権者および市当局は信用格付けを非常に重視するようになっている[129]。

都市計画

都市計画とは、土地利用、交通、公共施設などの基本的なシステムを最適化し、特定の目標を達成するために、将来を見据えて都市を設計することである。技術者および研究者は、計画のあるべき姿を論じるべく、さまざまな都市計画の理論を提唱してきた。都市計画の手段は、都市そのものの新しい設計に限ったものではなく、たとえば公共資本への投資や、ゾーニングといった土地利用計画の策定などがある。継続的な総合計画のプロセスには、一般的な目標の特定や、進捗状況を評価し、将来の決定に役立てるためのデータを収集することなども含まれる[130][131]。都市計画の最終的な法的権限を有するのは政府であるが、実際のプロセスには官民の双方が携わる。政府は、都市計画にあたって土地収用をおこなう法的権利を有している[131]。都市計画はしばしばある者に不利益を与えるトレードオフの構造となるため、より広い政治的状況とも密接に関連する[132]。

近代的な都市計画の理念は、産業革命にともなう都市環境の悪化によりあらわれたもので、エベネザー・ハワードの田園都市理論やトニー・ガルニエの工業都市モデル、ル・コルビュジエの立体都市モデルなどの影響下にあった[133]。パトリック・ゲデスは、都市の実態を調査し、統計的事実にもとづいて都市計画をおこなう科学的都市計画を提唱した[134]。クラレンス・ペリーは1929年、ニューヨーク大都市圏の地域調査をもととする近隣住区論を発表し、幹線道路で囲み、通過交通を排除した小学校区を1単位の住区として、公共施設をその中心部に設置することでコミュニティを形成しようとした。近隣住区論を背景に建設されたニューヨーク郊外の住宅地であるラドバーンにおいては、ラドバーン・システムとよばれる完全な歩車分離が提案され、その後の住宅地設計に影響を与えた[135]。

しかし、こうしたモダニズム的な都市計画は単調さを生み出すとして、1960年代にジェイン・ジェイコブズなどによって批判された[135]。また、クリストファー・アレグザンダーも同時期、自然都市と計画家による人工都市は構造的に異なると論じた。[136]。ニューアーバニズムのような都市計画思想は、モダニズム都市計画批判の影響を多分に受けており、コンパクトな市街や複合的な土地利用などを重視する[137]。ニューアーバニズムの、都市の分散的拡大を防ぎ、コミュニティ重視の開発をおこなう思想は、コンパクトシティ、あるいはスマートグロースといった考えとも共通するものである[138]。コンパクトシティは、CBDの衰退と都市の無秩序な拡散を防止し、密度の高い効率的な市街地を形成しようとする考え方であり、日本においても国土交通省によって「集約型都市構造」が目指すべき都市像として掲げられている[139]。とはいえ、明確なプランを有するニューアーバニズム的な計画は、都市の自然な変遷を重視するジェイコブズ的な思想とは重要な部分で異なるとする見解もある[137]。

Remove ads

社会・経済

要約

視点

居住地域構造

→詳細は「居住地域構造」を参照

⬤ 白人 ⬤ 黒人 ⬤ アジア人 ⬤ ヒスパニック ⬤ その他

都市社会は、典型的には階層的である[140]。中産階級やエリートの居住する新興住宅地やゲーテッドコミュニティは郊外に形成されやすく、また、工場の立地などから労働者階級も郊外に居住する[141]。都市中心部の老朽化した地域はインナーシティとして貧困層や移民の居住地となりやすいほか[142]、特にグローバルサウスにおいてはスラム化しやすい[141]。こうした都市中心部の居住地域が、再開発や活性化などにより中産階級の居住地として再編される現象をジェントリフィケーションと呼ぶ。この語は、都市空間の再構成にともなう収奪一般をあらわす言葉として、より広い意味でも用いられている[143]。

特定のタイプの世帯は、都市のなかで特定の位置を占める傾向がある[144]。先進工業国の大多数において、居住分化に際してもっとも影響力の大きい因子は社会経済的地位、次いで家族的地位・ライフスタイル特性、民族的地位である[144]。アメリカのような地域では貧困はインナーシティと結びつけられていたが、フランスではむしろ郊外(バンリュー)に結びつけられる[140]。都市空間の少数派集団は、セグリゲーション(分離)とコングリゲーション(集住)を通じて空間的に分離される[145]。

セグリゲーション・コングリゲーションの空間的形態は差別・構造的効果・集団内部の凝集力の相互作用によって決まる。少数派集団と多数派集団の社会的距離が小さい場合は、新規流入者が一時的な拠点として用いるコロニーが形成される。また、少数派集団の内部凝集力が強い場合にはエンクレイブ、多数派集団からの忌避が強い場合にはゲットーが形成される。エンクレイブおよびゲットーは、長期にわたって存続する。現代の北アメリカにおける前者の代表例としてユダヤ人地区、後者の代表例として黒人地区が挙げられるが、ふたつは連続体的な関係にある[146]。少数派集団の人口が一定数を越えた場合、多数派集団はその地域から退出することが多い[147]。ヨーロッパおよび北アメリカにおいて、もっとも分離された人種集団は白人である。ゲーテッドコミュニティのような居住区は世界的に増加しつつあり、地域のエリートは自らを安全な住区に自己隔離している[140]。

コミュニティ

シカゴ学派のルイス・ワースが提唱したアーバニズム論においては、都市の社会状況への反応として、都市住民は無関心・非人格性を発達させており、人間関係や社会秩序が解体されることにより、都市社会においてはアノミーが生じていると論じられた[148]。しかし、1950年代以降のアメリカ都市社会学においては、こうしたコミュニティ衰退論は否定されるようになった[149]。ハーバート・J・ガンズが報告するように、特にインナーシティにおいては階級・エスニシティに根ざしたコミュニティが生じたほか、郊外においてもある程度の結束力を有する社会ネットワークが形成されていた[150]。

都市においても村落的なコミュニティが形成されるとするコミュニティ存続論のほか、都市においては独自の形式のコミュニティが生成されるとする見解(コミュニティ変容論)もあった。クロード・フィッシャーは、都市においては紐帯の選択性が増大するため、非親族的な紐帯が生成・維持されやすいと論じた。バリー・ウェルマンは、都市においては親密な紐帯の相互連結が減少するため、ひとかたまりの連帯や規範から開放されると論じた。赤枝尚樹の調査によれば、日本の都市社会の状況は、コミュニティ変容論の主張にほぼ合致する[151]。

都市における逸脱行動の要因を、こうしたコミュニティの喪失・変容にもとめる考えは、ワース以来根強い[152]。こうした議論はガンズ以降停滞していたが、ルース・コーンハウザー(Ruth Rosner Kornhauser)は社会解体を「コミュニティ構造が住民の共通の価値観を実現できず、効果的な社会的コントロールを維持できないこと」と再定義し、やはりコミュニティの変容は逸脱行動を生み出す要因となりうると論じた[153]。また、フィッシャーの論じるように、都市においては下位文化が影響を持ち、一般社会からみると逸脱とされるような行動が集団の文化の一部としてうみだされる。下位文化集団は紛争を回避するために行動境界を設け、これはセグリゲーションとして機能する[154]。

経済

都市には規模の経済・集積の経済・範囲の経済の3要因により経済が集中する。規模の経済は、生産量の増加によって平均費用(総費用/生産量)が低下する(収穫逓増)ことをいい、たとえば大企業とその労働者によって形成される企業城下町に当てはまる。集積の経済は、多数の企業や人が一箇所に集まることによって、情報や生産手段、輸送手段といった諸費用の節減が生じることである。これは、同一業種の集積だけでなく他業種の集積によってもおこる[155]。

都市の密度は商業を活性化させるほか、知識のスピルオーバーをうむため、人々や企業は情報交換をおこない、新しいアイデアを生み出すことができる[156][157]。また、労働市場が厚くなることは、企業と労働者の間でのスキルマッチングの可能性を高める[158]。ジェフリー・ウェストによれば、都市の規模が倍増するごとに、居住者一人当たりの賃金も15%上昇する[159]。範囲の経済は、同じ生産要素を利用して複数の財を生産することにより、個々の費用を削減することである。道路や港湾、空港といった社会資本は範囲の経済をうみだし、都市への集中を進める要因として機能する[155]。とはいえ、インフラの共有は人口密度が非常に多い都市においては、混雑や待ち時間の増加といった負の効果を発生させる可能性がある[158]。

都市の発展を支えたのは伝統的には工業であるが、現代社会においては多くの都市が第三次産業ないしサービスに依存している。ここでいうサービスには、観光業・ホスピタリティ産業・エンターテインメント産業・家事代行といったものから、法務・金融コンサルタント・経営業までさまざまな業務が含まれる[160][161]。また、都市は買物を通じ、小売商業および消費の拠点として機能してきた。20世紀には百貨店などにより、都市は広告・PR活動・装飾・デザインなどを通して、消費主義による自己表現および逃避のための空間として演出された[162][163]。

文化

都市は教育や芸術の中心地であり、大学・美術館・博物館・寺院といった、さまざまな文化に関連する施設を支えている[165]。最初期のユーラシアやメソアメリカにおける都市は儀式の中心としての性質が強く、王宮や寺院を中心とする文化形態を構成した。また、前近代の多くの国家において、都市は行政の中心として周辺の農村を支配する役割を有していた。国家権力が強固なものになるにつれて、都市には農村の文化慣習とは離れたエリート文化が形成されていった[166]。都市は、下位文化の揺籃としても機能する。その人口の大きさから、都市においてはライフスタイルを共有する人口が社会的ネットワークをつくりあげることが容易である。フィッシャーの下位文化論の論じるところによれば、地域が都市的になればなるほど、下位文化の多様性・強度・普及・非通念性が高まる[167]。

都市の人口密度は、伝令・印刷された布告・新聞・デジタルメディアを通じた、マスコミュニケーションやニュースの伝達に効果的にはたらく。これらの通信ネットワークは依然として都市を拠点とすることが多いものの、人の住むところの大半に深く浸透している。短時間での通信・輸送が容易になった現代社会において、都市文化なるものはもはや誰でもアクセス可能であり[168][169][170]、もはや有効な概念ではないとする意見も少なくない[171]。

都市の文化的地位は、それを企業や投資家、住民、観光客などに宣伝する諸戦略とむすびついたものでもある[172][173][174][175]。チャールズ・ランドリーとリチャード・フロリダは、脱工業社会における都市経営においてクリエイティブ産業の集積を重視する創造都市の理念を人口に膾炙させたが、一方でこうした考えは、都市運営において、市民の便益よりも消費者に向けたスペクタクルを重視する企業家主義的なものであるとして、デヴィッド・ハーヴェイのような研究者から批判されている[176]。オリンピックのようなメガイベントもまた、都市の文化的競争とかかわっている。多くの都市は、自らのアイデンティティを再定義するための手段としてこうしたイベントを利用している[177]。

Remove ads

インフラ

要約

視点

都市インフラには、交通・水道・エネルギー・レクリエーション・その他の公共機能に必要な、さまざまな物理的ネットワークや空間が含まれる[178]。インフラは固定資本として高い初期費用を伴うものの限界費用は低く、結果として規模の経済は正にはたらく[179]。参入障壁の高さゆえに、インフラ網は自然独占となり、このことは、ひとつの組織がこうしたネットワークを管理する状態が経済学的に自然であることを示している[180][181]。

インフラは一般に、都市の経済および規模拡大のキャパシティを決定づけるにあたって、重要な役割を有している。インフラは、住民の技術・商業・産業・社会的な活動、さらには生存を支える[178][179]。構造的には、多くのインフラシステムは、冗長リンク・複数経路を有するネットワークとして構築されており、一部が使用不能となっても全体の機能が失われることはない[179]。インフラ網はすでにあるものを増補するようにして構築されるため、歴史的事情にもとづく経路依存性を有する[179]。都市インフラはあらゆる市民に平等に提供されるべきものであるが、実際には不均衡が生じることもあり、一部の都市では明確に「一等」と「二等」がわかれる[108][182][180]。

衛生設備は、高い人口密度で健康を維持するために必要なものであり、水道および廃棄物処理、個人の衛生管理などが必要になる。都市の水道設備は、水を供給する上水道と、生活排水および雨水を処理する下水道からなる。歴史的には、こうした水道設備は地方自治体ないし民間企業が担うことが多かったが、20世紀には中央政府による給水が、21世紀には民間企業による給水が増加する傾向にあった[180]。民間の水道事業者としては、ヴェオリア・ウォーターとエンジーの2社が、世界の水道契約の7割を担っているといわれている[180][183]。また、現代の都市生活は、電気機械や信号機、街灯、室内照明まで、電気として供給されるエネルギーに大きく依存している。都市には、通信に供する電話線やケーブル網も張り巡らされている[184]。

交通

→「公共交通機関」も参照

都市は分業制および賃労働にもとづく経済システムに依拠しているため、居住者は自宅と労働先・職場・買い物先・遊び場を行き来するために、なんらかの移動手段をもたなければならない[185]。都市住民は徒歩ないしなんらかの車両で道路を移動するか、あるいは鉄道を用いた移動をおこなう。また、都市は他地域との連絡を、トラック・鉄道・航空機といった長距離輸送手段に依存している[186]。

産業革命以前の都市においては、徒歩と動物による牽引、水上交通が主な交通手段として機能した。社会の工業化が進むとともに、鉄道が公共交通として導入されるようになり、郊外化の端緒が開かれた[187]。特に西洋世界において、路面電車のような交通機関の誕生は、沿線の住宅地開発をうながし、都市を拡大させた[186][188]。20世紀初頭には、西洋世界で自転車(ないしベロシペード)が短中距離の移動にあたって人気を博し[189][190]、ヨーロッパの影響下でアジア・アフリカにおいてより強固な基盤を築いた[191]。

20世紀中葉以降には、都市は自動車交通に依存するようになり、都市景観に影響を与えた[192]。これは特にアメリカにおいて劇的であった一方、ヨーロッパにおいてはそうでもなかった[186][188]。自家用自動車の台頭は、都市経済圏が郊外に向かって拡張していったことにともなうものであり、交通問題および新しい高速道路、広い幹線道路、歩行者のための道路をうみだした[193][194][195][172]。しかし、自家用車の保有台数の増加と都市化の進展により、既存の道路網は圧倒されており、深刻な交通渋滞が世界の都市でつねに起こり続けている[122]。自動車交通による弊害を改善するための都市政策として、ロードプライシングといった交通規制、カーシェアリングといった自動車利用の効率化、就労パターンそのものを変化させるフレックスタイム制などが運用されている[196]。ニューアーバニズムにおいては自動車を重視するアメリカの都市コミュニティが批判の対象となっており、公共交通指向型開発が重視される[197]。

Remove ads

自然環境

要約

視点

気候

→詳細は「都市気候」および「気候変動と都市」を参照

都市には特有の気候環境の特徴があり、これを都市気候と呼ぶ。都市気候のなかでもっとも特徴的な現象として、ヒートアイランド現象がある。これは、都心部の気温が郊外と比較して高くなる現象であり[198]、人工排熱や、コンクリートによる蒸発量減少や太陽熱の吸収、建築物の密集化・高層化などが影響する[199]。ニューヨークの気候は、郊外のそれと比較して平均 2–3 °C、場合によっては 5–10 °C 高い[200][201]。また、空気中の微粒子の影響で、都市部の降雨量は農村部より 5–10 % ほど増加する。こうした影響で、都市部においては開花・落葉が近隣地域よりも早まる[200]。

都市は、気候変動の対策において、重要な意味を有している[202][203]。都市は経済活動の中心であり、国際自然保護連合(IUCN)によれば世界の温室効果ガス排出量の7割を占めている。これらの排出量の大半は、交通機関および建築物から排出されるものである[204][205]。一方で、Wang et al. (2015)のように、都市化が一定程度以上進むと、人口一人当たりの二酸化炭素の排出量は増加から減少に転じる(cf. 環境クズネッツ曲線)ことを示す研究もある。

環境汚染

都市においては、しばしば深刻な大気汚染が発生する。都市における大気汚染は交通・産業活動・廃棄物の焼却などにより発生するものである。アジア・アフリカの中低所得国を中心にPM2.5汚染がみられ、PM2.5の影響を受けていない高所得国の都市においても、自動車交通を背景とする二酸化窒素汚染が深刻化していることがある[206]。また、水質汚染も、しばしば見られる。水質汚染は、栄養塩類の流入により富栄養化・貧酸素化がもたらされる有機汚濁と、重金属・有機塩素化合物などによる化学的汚染に大別される[207]。また、工業生産などにもちいられる重金属や有機溶媒・塩類などは、土壌汚染を引き起こす[208]。

生態系

都市の生態系は、建造物の密度および住民の活動の影響を受ける。都市化により従来の生物の生息地が分断・改変されることは少なくなく、これらは生物多様性の損失や地域絶滅をひきおこす。たとえば、IUCNレッドリストに記載される陸上脊椎動物の6 %が、都市開発により危険にさらされている。また、都市には植物を中心として、さまざまな生物群の外来種が定着する。人間の活動を背景とするこうした外来種の移入や、環境の均一化により、都市の種構成は画一化する傾向にある。一方で、都市が生態系に与える影響は一様ではない。外来種の増加のため、都市における植物種の多様性は、周辺よりも高くなる場合があるほか、人為的な移入の多さ、土壌の栄養条件の良さなどが影響し、都市部の維管束植物の種数が周辺部より多くなる事例も報告されている。また、鳥類・トカゲ類・チョウ類の一部の種数は、都市部と農村部の境界線上において高まることが報告されており、こうした事象はしばしば中規模撹乱仮説により説明される[210]。

都市に定着する生物を都市利用者(urban exploiter)と呼称する。これらの生物は、撹乱耐性の高い種・遷移初期種・オープンハビタット種(非森林地域に生息する種)などであることが多い。一方で、人為的な撹乱に弱く、都市において減少する生物を都市回避者(urban avoider)と呼称する[210]。都市の典型的動物相には、昆虫・齧歯類・鳥類およびイヌ・ネコがふくまれる。都市には大型の捕食者は少ないとされている[200]。

Remove ads

表象としての都市

都市のイメージ

都市には規模も様式もさまざまである、多くの建築が立ち並ぶ。超高層建築物は小さな土地占有面積で多くのオフィスや住居を提供し、遠くからもよく見えることから、都市のアイコン的な特徴となっている[211]。メンタルマップを用いた都市分析を通して、都市に対する認知イメージは社会階層ごとに異なることがわかっている。たとえばロサンゼルスにおいて、モビリティが高い裕福な白人住民は、包括的なイメージを有する一方、モビリティの低い貧しい住民の都市イメージは限定的で、都市圏全体よりも地元を志向する傾向が強い。さらに、言語障壁の強い移民の都市イメージは、極度に制限される[212]。

都市は、両極端の観点から捉えられることがある。つまり、都市は開放的であると同時に抑圧的であり、裕福であると同時に貧困であり、組織的であると同時に混沌としている[213]。反都市主義は、都市に対するさまざまなイデオロギー的反発を指す。これらは、都市の文化や国家との政治的関係といった理由に起因する。こうした思想は、都市を抑圧や支配階級と結び付けて認識することによって生じる場合がある[214]。このような思想や、他の政治的イデオロギーは、都市に関する言説やテーマに、強い影響を与える[215]。よって、都市はそれぞれの社会を象徴する存在となる[216]。

芸術における都市

著述家・画家・映画製作者は、都市における経験に関するさまざまな作品を手がけてきた[217]。ヨーロッパの古典・中世文学には、都市の特徴と歴史を扱ったdescriptionesと呼ばれるジャンルがあった。チャールズ・ディケンズやジェイムズ・ジョイスといった作家は、自らの故郷の都市を舞台とする情緒豊かな作品を描写した[217]。

フリッツ・ラングは、タイムズ・スクエアのネオン街に影響を受け、1927年の映画である『メトロポリス』を制作した[218]。さまざまな形態の作品において、未来都市はユートピアやディストピアとして描かれた。都市が拡大し、コミュニケーションが進化し、世界の都市間で相互依存がますます深まるという展望は、ニューヨーク・ロンドン・香港が融合したナイロンコンのようなイメージや[219]、世界を包括する単一の都市であるエキュメノポリスといった構想を生んだ[220]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads