トップQs

タイムライン

チャット

視点

八名郡

日本の愛知県(三河国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

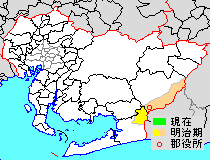

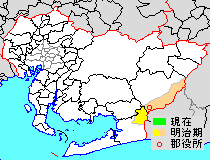

郡域

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。

当該区域の面積は220.81km2、61,250人(平成22年国勢調査)[1]。

歴史

要約

視点

7世紀後半の木簡が出土しないことから、大宝律令成立以後の8世紀に成立したと思われる。豊橋市域だと、石巻(山、神社)、多米(トンネル)など。

郡の名前は古代の部民(べのたみ)である八名部が多く住んだことから名付けられたという説や、簗が多く設けられたことから命名されたという説がある。

戦国時代、郡南部(現在の豊橋市西郷校区辺り)に2代征夷大将軍徳川秀忠生母西郷局(名は愛)を出した三河西郷氏(三河国守護代の西郷家の同族と言う)が本拠を置いていた。具体的には、月ヶ谷(わちがや)城(同市嵩山(すせ)町)を大永年間、五本松城(同市石巻中山町、西郷校区)を西郷正勝が1561年(永禄4年)に築城、天文年間に西郷清員が西川城(同市石巻西川町、西郷校区。後、三河吉田藩主小笠原長矩の弟小笠原長秋が2000石を受けここに陣屋を置いたという)を築城したとされる。黒田郷(現在の新城市黒田)を本拠としていた黒田氏(福岡藩主とは別系統)は江戸時代後期には久留里藩主となっている。

近世以降、八名郡は「やなぐん」と呼ばれた。明治維新直前岡部藩主安部信発(安部氏、あんべ)が武蔵国岡部(埼玉県深谷市)から陣屋を半原村(現・新城市)に移して、半原藩が発足したが、すぐ版籍奉還を迎えた。

明治初期、広域から生徒を集めた八名高等小学校(富岡村)により、教育のメッカになったが、すぐ衰退し、第一次産業以外のさしたる産業のない地域になった。その中で郡の北部の大野町(現・新城市大野)は、秋葉街道の宿場町から発展した経済の中心として栄え、八名郡で唯一町制を敷いた。大野町に置かれた大野銀行は1945年(昭和20年)東海銀行(現・三菱UFJ銀行)に合併されるまで、八名郡はもとより東三河全域の経済を支配する銀行として君臨した。

戦前には、1926年(大正15年)4月、下川村に愛知県立豊橋第二中学校(現・愛知県立豊橋東高等学校。現在は豊橋市向山町(旧渥美郡)に移転。ナンバースクール)が置かれた(現・豊橋市牛川町字洗嶋)。これは、豊橋市と誘致を争った八名郡大野町に配慮して八名郡内に設置されたと考慮される。この旧制中学校の豊橋二中の跡地は新制中学校の豊橋市立青陵中学校になっている。

しかしながら、大正の郡制廃止後、八名郡役所の置かれた八名村は警察署以外の官公庁を失い、太平洋戦争直前の下川村、石巻村多米地区の豊橋市への合併や八名郡を管轄する八楽地方事務所の南設楽郡新城町への設置で、郡全体はいよいよ零細郡の色彩を強くし、南北設楽郡と併せて八楽(はちらく)地方と総称されることが多くなった。

戦後は、経済を支配していた大野銀行や八名郡全体を管轄した富岡警察署を合併で失い、町村合併促進法施行以後、豊橋市や豊川右岸の自治体との新設・編入合併が相次ぎ、1956年(昭和31年)9月30日の山吉田村の南設楽郡鳳来町へ編入を最後に、八名郡の名前は住居表示から消えることになった。

現在は、新城市南部の中学校名および小学校名に八名の名を止める[2]のみだが、小学校名は新城市市制施行後の命名である。また、総称の八楽も地元タクシー会社やパン会社の社名にとどめるのみである。

近世以降の沿革

- 慶応4年

- 明治2年

- 明治4年

- 明治5年11月27日(1872年12月27日) - 愛知県の管轄となる。

- 明治8年(1875年)(71村)

- 六郎貝津村・下平村が合併して睦平村となる。

- 半原村・下宇利村が合併して富岡村となる。

- 森岡新田が神ヶ谷村に合併。

- 明治11年(1878年)12月20日 - 郡区町村編制法の愛知県での施行により、行政区画としての八名郡が発足。郡役所が富岡村に設置。同年、以下の各村の統合が行われる。(41村)

- 黄柳野村 ← 黄柳村、多利野村

- 金沢村 ← 養父村、御薗村

- 日吉村 ← 鳥原村、塩沢村

- 豊津村 ← 中島村、日下部村、橋尾村、井之島村

- 小野田村 ← 入文村、成沢村

- 東下条村 ← 白石新田、藤ヶ池村、堀之内村、竹之内村

- 三輪村 ← 金田村、神郷村

- 玉川村 ← 高井村、神ヶ谷村、和田村、長楽村

- 西下条村 ← 五井村、暮川村、天王村、八反ヶ谷村

- 三上村 ← 三渡野村、ままノ上村[4]、古川新田

- 中野田新田が平野村に、月ヶ谷村・長彦村が嵩山村に、浪之上村・若宮村・小鷹野新田・野川新田・忠興新田・田中新田・中沢新田が牛川村に、赤岩村が多米村にそれぞれ合併。

- 明治15年(1882年) - 豊津村の一部が分立して橋尾村となる。(42村)

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)10月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。(18村)

- 富岡村 ← 富岡村、黒田村、小畑村、中宇利村(現・新城市)

- 山吉田村 ← 上吉田村、下吉田村、竹之輪村、黄柳野村(現・新城市)

- 大野村 ← 大野村、細川村、睦平村、井代村、能登瀬村、名越村、名号村(現・新城市)

- 高岡村 ← 一色村、巣山村(現・新城市)

- 乗本村(単独村制。現・新城市)

- 日吉村 ← 日吉村、吉川村(現・新城市)

- 長部村 ← 一鍬田村、庭野村、八名井村(現・新城市)

- 賀茂村、金沢村(それぞれ単独村制。現・豊橋市)

- 豊津村、橋尾村、三上村(それぞれ単独村制。現・豊川市)

- 下条村 ← 西下条村、東下条村、犬之子村(現・豊橋市)

- 牛川村(単独村制。現・豊橋市)

- 美米村 ← 三輪村、多米村(現・豊橋市)

- 玉川村、嵩山村(それぞれ単独村制。現・豊橋市)

- 西郷村 ← 平野村、中山村、萩平村、小野田村、西川村、馬越村(現・豊橋市)

- 明治23年(1890年)10月20日 - 大野村が分割して名号村・名越村・能登瀬村・井代村・睦平村・細川村・大野村が発足。(24村)

- 明治24年(1891年)4月1日 - 郡制を施行。

- 明治25年(1892年)

- 明治39年(1906年)7月1日 - 以下の町村の統合が行われる。いずれも新設合併。(1町11村)

- 大正9年(1920年)8月1日 - 豊津村・橋尾村が合併して大和村が発足。(1町10村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和7年(1932年)9月1日 - 下川村および石巻村の一部(多米)が豊橋市に編入。(1町9村)

- 昭和26年(1951年)4月1日 - 金沢村・賀茂村が合併して双和村が発足。(1町8村)

- 昭和29年(1954年)4月1日 - 大和村が宝飯郡一宮村に編入。(1町7村)

- 昭和30年(1955年)

- 昭和31年(1956年)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads