トップQs

タイムライン

チャット

視点

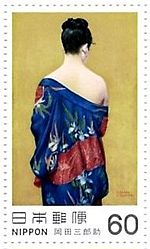

岡田三郎助

日本の画家 ウィキペディアから

Remove ads

岡田 三郎助(おかだ さぶろうすけ、旧姓:石尾、1869年2月22日(明治2年1月12日)[1] - 1939年(昭和14年)9月23日[2])は、明治から昭和にかけて活躍した日本の洋画家、版画家である。女性像を得意とし、日本的な感覚の洋画に秀作を残し、現存する作品のほぼ半分を風景画が占める[3]。第1回文化勲章を受章[4]。東京美術学校(現・東京藝術大学)教授[1][5][6]。現在の佐賀県佐賀市八幡小路生まれ[7]。族籍は東京府平民[1][5][6]。

Remove ads

経歴

要約

視点

1869年、肥前佐賀藩の石尾家に生まれる。士族・石尾孝基の三男[1][5][6]。幼名は芳三郎。1887年、岡田政蔵の養子になり、家督を相続する[8]。二松学舍、成立学舎、東洋英和学校等に学ぶ[8][9]。

洋画家・曽山幸彦の画塾に入門、曽山の逝去後は堀江正章に学んだ。1892年、洋風絵画専修のため大幸館に入学し、堀江正章の指導を受ける。1893年、大幸館規定の科目を卒業。卒業制作は『矢調べ』[10]。

1894年、久米桂一郎の紹介で黒田清輝を知る。1896年、久米桂一郎、黒田清輝とともに白馬会の創立に参画する。1897年、第1回の文部省留学生としてフランスに留学し、ラファエル・コランに師事する。1902年、帰国し、東京美術学校の教授に任ぜられる[6]。

1906年、小山内八千代と結婚。1907年、東京勧業博覧会出品の『婦人像(某婦人の肖像)』が1等賞を受ける。文展の審査員に選ばれる。1912年、藤島武二と本郷洋画研究所を設立[11][12]。1913年、久米桂一郎等と共に佐賀美術協会を設立[13]。1919年、高村豊周、長原孝太郎、藤井達吉らと装飾美術家協会の結成[14]に加わる。帝国美術院[17]会員となる[20]。

1926年(大正15年)、妻・八千代と別居。1930年(昭和5年)、文部省より欧州出張を命じられ渡欧、11月帰国[注釈 1]。1933年、桃の花の咲きみだれる北信濃の地を訪れ、その地を「丹霞郷」(たんかきょう)と名づける。1934年(昭和9年)12月3日、帝室技芸員[21]。翌年、帝展第二部会に『裸婦』を賛助出品した[22]。

1936年(昭和11年)、聖徳記念絵画館に納める『大阪行幸諸藩軍艦御覧』に着手。制作に当たりアトリエが手狭になることから南部利英邸の離れを借り受けた。制作は難航し、完成日は聖徳記念絵画館の完成式前日、同年4月20日となり、精神的にも体力的にも消耗を強いられた作品となった[23]。 同年12月、感冒がもとで肺炎を併発して入院した。1937年(昭和12年)4月、この年に創設された第1回文化勲章受賞の一報を病床で受けることとなった[4]。また、同年に帝国美術院が帝国芸術院へ改組されると、6月24日付で同院の会員となる[24]。

1939年(昭和34年)9月23日、自宅で死去。岡田三郎助遺作展覧会は1940年(昭和15年)に東京府美術館(2月14日-20日[注釈 2][26])や大阪市天王寺美術館で開催された(同年3月1日–同月5日[注釈 3])[27]。中央公論社画廊は1951年4月半ばに「岡田三郎助遺作小品展」を開いた[25]。

2016年には生前の岡田三郎助と八千代夫妻、辻永(つじ ひさし)の姿を収めた16ミリフィルムをもとに、山崎欽毅監督らがドキュメンタリー映画『あるアトリエの100年』を製作した[28]。

Remove ads

人物

性格は外柔内剛、温厚篤実な紳士であり、頑固なところもあるが温和で友人や門弟から慕われた[29]。美男であり、荒っぽい風体の洋画家が多かった当時において、袴と白足袋に和服を端麗に着こなし生徒を驚かせた[29]。左耳は難聴だった[29]。住居は東京府豊多摩郡渋谷町下渋谷[1][5]であり(現・渋谷区恵比寿[30])、別棟のアトリエは佐賀県に移築された。佐賀県に2018年(平成30年)に移築された建物は「岡田三郎助アトリエ」として国の登録有形文化財になっている[31]

時代衣装など染色工芸品のコレクターであり[32]、著書に『#工芸美術及室内装飾』がある。収集したきものをモデルに着せて筆をふるい『あやめの衣』[33]をはじめ数々の名作を残した[要出典]。1934年(昭和9年)に愛蔵の衣装など約900点を永久保存の約束で松坂屋に一括売却[34]。遠山記念館は「岡田三郎助画伯遺愛染織品展」を主催した(1977年10月–11月[25])。

工芸品に注目して朝鮮半島の陶磁器[35]、郷土人形[36]まで目を配る。1930年の外遊から帰国後、ヨーロッパから持ち帰った工芸品を「岡田三郎助氏蒐集美術工芸品展覧会」として展覧した[注釈 1]。

Remove ads

栄典

家族・親族

- 岡田家

- 親戚

- 妻の兄・小山内薫(演出家、劇作家)

| 小山内建 (玄洋) | 立松和平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 禮子 | 横松心平 (林心平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 錞 | 小山内薫 | 小山内徹 | 美千絵 | 桃子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小山内宏 | 山中聡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中川登女子 | 富子 | 山中崇志(崇史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田三郎助 | 市川扇升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八千代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小栗信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 蘆原信之 | 蘆原敏信(英了) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藤田嗣章 | キク | 蘆原義信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 蘆原太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藤田嗣治 | 初子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 政 | 藤田嗣雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| のぶ子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モト | 藤田嗣隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 児玉源太郎 | 藤田慎二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ツル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

主な作品

※印は、佐賀県重要文化財。

- 油彩

- 『矢調べ』1893年(佐賀県立美術館蔵)※[10][38]

- 『花を持てる裸婦(花の香)』1903年(ウッドワン美術館)[39]

- 『婦人像(某婦人の肖像)』1907年(石橋財団ブリヂストン美術館蔵)[注釈 4]

- 『薔薇の少女』1901年以前(石橋財団石橋美術館蔵)[40]

- 『清楚(少女)』1907年(佐賀県立美術館蔵)

- 『萩』1908年(兵庫県立美術館蔵)[41]

- 『水浴の前』1916年(石橋財団石橋美術館蔵)

- 『花野』1917年(佐賀県立美術館蔵)

- 『支那絹の前』1920年[42][43](高島屋史料館蔵)[注釈 5]

- 『富士山(三保にて)』1920年(佐賀県立美術館蔵)[44]

- 『少女読書』1924年(佐賀県立美術館蔵)[38]

- 『あやめの衣』1927年(ポーラ美術館蔵)[45][注釈 6]

- 『楊柳』[46]1930年(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)

- 『薔薇』1931年(佐賀県立美術館蔵)[44]

- 『丹霞郷』1933年[47](佐賀県立美術館、寄託[38])

- 『裸婦』1935年(佐賀県立美術館蔵)※[38][注釈 7]

- 『婦人半身像』1936年(東京国立近代美術館蔵)

- 『縫物』1939年(黒川古文化研究所蔵)

- 日本画、フレスコ

- 『深緑』1929年、岩絵具・絹(佐賀県立美術館蔵)[44]

- 『坐婦』1929年、フレスコ・カンヴァス(佐賀県立美術館蔵)[44]

- 『フローレンス風景』1930年(水性絵具・絹・板、佐賀県立美術館蔵)[44]

- パステル・素描

- 版画

- 『船のある風景』 1902年、エッチング・紙(佐賀県立美術館)[44]

- 彫刻

- 『女』制作年不詳、ブロンズ(佐賀県立美術館)[44]

- 工芸品

Remove ads

主な著作

要約

視点

- 工芸

工芸品の価値を評価し、織物の名品「時代裂」(じだいぎれ)について監修を担当。同名のミニシリーズを座右宝刊行会より出版した[49]。『工芸美術及室内装飾』では、工芸からインテリアまでまとめた。

- 岡田三郎助『工芸美術及室内装飾』書画骨董叢書刊行会〈書画骨董叢書 ; 第10巻〉、大正11年。doi:10.11501/965825、NDLデジタルコレクション、インターネット公開。以下に掲載内容を抜粋して紹介。

- 「第5編 織物工」

- 「§第1章 織物の概説」175頁 (コマ番号0135.jp2)

- 「§第2章 日本古代の織物」177頁 (コマ番号0136.jp2)

- 「§第3章 推古孝徳時代」181頁 (コマ番号0138.jp2)

- 「§第4章 奈良時代の織物」184頁 (コマ番号0140.jp2)

- 「§第5章 平安朝の織物」187頁 (コマ番号0141.jp2)

- 「§第6章 鎌倉室町時代の織物」188頁 (コマ番号0142.jp2)

- 「§第7章 桃山時代の織物」191頁 (コマ番号0143.jp2)

- 「§第8章 徳川初期の織物」197頁 (コマ番号0146.jp2)

- 「§第9章 西陣織物の消長」200頁 (コマ番号0148.jp2)

- 「§第10章 徳川末期の織物」203頁 (コマ番号0149.jp2)

- 「§第11章 織物界の悲境」209頁 (コマ番号0152.jp2)

- 「第6編 現代の工芸美術界」

- 「§第4章 有数な工芸美術家」220頁- (コマ番号0158.jp2)

- 「§第5章 大正八年度の工芸美術界(上)」222頁- (コマ番号0159.jp2)

- 「§第6章 大正八年度の工芸美術界(下)」226頁- (コマ番号0161.jp2)

- 「第5編 織物工」

- 岡田三郎助「序」大隅為三 編『古代外邦陶器図譜』洪洋社、大正15年、(コマ番号0007.jp2)。10p、写真100枚 ; 30cm、doi:10.11501/1020146、マイクロ / オンライン。

- テキスト、教科書

- 小林鐘吉『水彩画一斑』岡田三郎助 校、中西屋、明治36年10月、doi:10.11501/850968、マイクロフィルム、NDLデジタルコレクション、インターネット公開。

- 岡田三郎助、太田三郎 『学校家庭略画の描き方』中文館書店、大正9年、doi:10.11501/960153、マイクロフィルム、NDLデジタルコレクション、インターネット公開。

- 岡田三郎助、丹羽礼介『学校家庭クレヨン画集とその描き方』中文館書店、大正12年。doi:10.11501/970454、マイクロ / オンライン。

- 岡田三郎助、丹羽礼介 共著『学校家庭教育略画集と其描き方』中文館書店、大正15年。doi:10.11501/1020017、マイクロフィルム、オンライン。NDLデジタルコレクション、インターネット公開。

- 岡田三郎助、丹羽礼介 共著『学校家庭図画描き方の基本と其の画集』中文館書店、1928年(昭和3年)、doi:10.11501/1120722、マイクロフィルム、NDLデジタルコレクション、インターネット公開。

- 『岡田三郎助画伯傑作集』第1輯、尚美堂、1934年(昭和9年)。図版6枚 ; 38cm。doi:10.11501/1015766、マイクロフィルム、オンライン。

その他

Remove ads

参考文献

本文の脚注に使用。発行年順。

- 人事興信所、国立国会図書館デジタルコレクション(編)「を(お)之部」『人事興信録』、人事興信所、大正7年(1918年) エラー: 日付は和暦ではなく西暦を用いてください。(説明)、2022年5月22日閲覧。

- 人事興信所、国立国会図書館デジタルコレクション(編)「を(お)之部」『人事興信録』、人事興信所、大正10年(1921年) エラー: 日付は和暦ではなく西暦を用いてください。(説明)。

- 人事興信所、国立国会図書館デジタルコレクション(編)「を(お)之部」『人事興信録』、人事興信所、大正14年(1925年) エラー: 日付は和暦ではなく西暦を用いてください。(説明)、167-168頁、2022年5月2日閲覧。

- 鏑木清方 ら 編「1 支那絹の前(原色版) 岡田三郞助」『洋画篇 下巻』新潮社〈現代作家美人画全集〉、1932年(昭和7年) エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)、(11コマ目)頁。doi:10.11501/1258751。全国書誌番号:46086517。

- 辻 永 編『岡田三郎助作品集』美術書院、1946年(昭和21年) エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)、(コマ番号0037.jp2)頁。

- 「6 高橋夫人像」(21コマ目)

- 「11 鐘供養 (原色版) 」(29コマ目)

- 「52 あみもの」(103コマ目)

- 「63 海辺裸婦 (原色版) 」(123コマ目)

- 「73 紅衣の女 (原色版) 」(143コマ目)

Remove ads

関連資料

- 東京文化財研究所 文化財情報資料部 編『美術研究 [The journal of art studies = Plates P1.II (in colour) OKADA Saburosuke, Girl and a Rose. Oil on canvas.]』364号、東京 : 国立文化財機構東京文化財研究所、1996年3月、305 (4コマ目)頁。doi:10.11501/7964467。全国書誌番号:00020142。「明治34年(原色刷) 「図版2 岡田三郎助筆『薔薇の少女』」石橋財団石橋美術館蔵」

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads