トップQs

タイムライン

チャット

視点

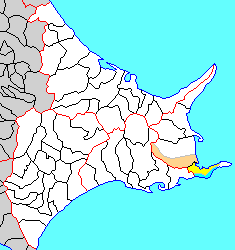

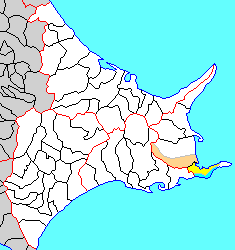

根室郡

日本の北海道(根室国)根室支庁にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

根室郡(ねむろぐん)は、北海道(根室国)根室支庁にあった郡。

郡域

歴史

要約

視点

郡発足までの沿革

戦国時代から江戸時代にかけて、蝦夷(アイヌ)の人々によってチャシ群が築かれている。

江戸時代の根室郡域は、松前藩によって開かれたネモロ場所に含まれた。江戸時代後期、根室郡域は東蝦夷地に属していた。南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え1799年(寛政11年)根室郡域は天領とされた。1806年(文化3年)高田屋嘉兵衛によって金刀比羅神社が創建されている。また、市杵島神社も文化年間に高田屋嘉兵衛により創祀された。1821年(文政4年)に根室郡域は一旦松前藩領に復したものの、1855年(安政2年)再び天領となり仙台藩が根室に出張陣屋を築城し警固をおこない、安政6年の6藩分領以降は仙台藩領であった。 戊辰戦争(箱館戦争)終結直後の1869年、大宝律令の国郡里制を踏襲して根室郡が置かれた。

郡発足以降の沿革

明治9年の大区小区

- 第25大区

- 2小区 : 本町、花咲町、梅ケ枝町、鳴海町、有磯町、松ケ枝町、弥栄町、常盤町、緑町、根室村、穂香村、幌茂尻村、厚別村、西別村、走古潭村

- 第25大区

- 明治10年(1877年)- 弥生町を設置。

- 明治12年(1879年)7月23日 - 郡区町村編制法の北海道での施行により、行政区画としての根室郡が発足。

- 明治13年(1880年)7月 - 根室郡外八郡役所(根室花咲野付標津目梨国後得撫新知占守郡役所)の管轄となる。

- 明治15年(1882年)2月8日 - 廃使置県により根室県の管轄となる。

- 明治18年(1885年)1月 - 根室郡外九郡役所(根室花咲野付標津目梨国後得撫新知占守色丹郡役所)の管轄となる。同年光和町、清隆町、平内町、定基町、松本町を設置。

- 明治19年(1886年)

- 明治21年(1888年)- 根室村根室別の一部から弁天町、汐見町が起立。また根室村から和田村が分離して成立。

- 明治30年(1897年)11月5日 - 郡役所が廃止され、根室支庁の管轄となる。

- 明治33年(1900年)7月1日 - 北海道一級町村制の施行により、本町、花咲町、梅ケ枝町、緑町、常盤町、弥生町、有磯町、光和町、松ケ枝町、清隆町、千島町、平内町、琴平町、定基町、鳴海町、松本町、弁天町、汐見町、弥栄町、根室村、花咲郡花咲村および穂香村の一部、友知村の一部の区域をもって根室町(一級町)が発足。(1町)

- 明治39年(1906年)4月1日 - 北海道二級町村制の施行により、和田村、穂香村、幌茂尻村、厚別村[一部]および花咲郡昆布盛村、落石村の区域をもって和田村(二級村)が発足。(1町1村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 西別村・走古潭村・厚別村が野付郡別海村の一部となる。

- 昭和18年(1943年)6月1日 - 北海道一・二級町村制が廃止され、北海道で町村制を施行。二級町村は指定町村となる。

- 昭和21年(1946年)10月5日 - 指定町村を廃止。

- 昭和22年(1947年)5月3日 - 地方自治法の施行により北海道根室支庁の管轄となる。

- 昭和32年(1957年)8月1日 - 根室町・和田村が合併して根室市が発足。同日根室郡消滅。

Remove ads

行政

特記なき場合『根室・千島歴史人名事典』による[1]。

- 根室郡外八郡長

- 根室郡外九郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads