トップQs

タイムライン

チャット

視点

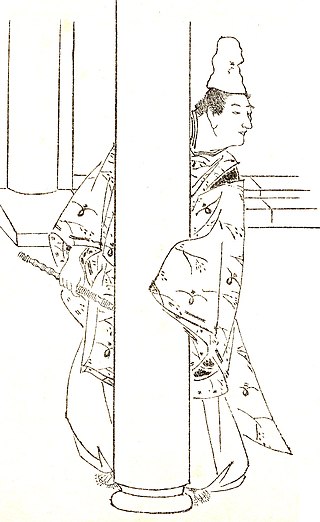

源博雅

918-980, 平安時代中期の公卿、雅楽家。克明親王の長男。官位は従三位・皇后宮権大夫。通称は博雅三位、長秋卿。管絃の名手。『新撰楽譜』『長竹譜』著。勅撰集『拾遺和歌集』に1首入集 ウィキペディアから

Remove ads

源 博雅(みなもと の ひろまさ)は、平安時代中期の公卿・雅楽家。醍醐天皇の第一皇子である兵部卿・克明親王の長男。官位は従三位・皇太后宮権大夫。博雅三位(はくがのさんみ)、長秋卿と呼ばれる。管絃の名手。

経歴

初め博雅王を名乗るが、源朝臣姓を与えられて臣籍降下する。朱雀朝の承平4年(934年)二世王待遇の蔭位により従四位下に直叙される。中務大輔・右馬頭を経て、天徳3年(959年)右近衛中将に任ぜられると、応和4年(964年)左近衛中将と村上朝後半は近衛中将を務める。

円融朝に入ると、近衛中将を辞して皇太后宮権大夫に任ぜられて皇太后・昌子内親王に仕える。天延2年(974年)従三位に叙せられ公卿に列した。

人物

雅楽に優れ、楽道の伝承は郢曲を敦実親王に、箏を醍醐天皇に、琵琶を源脩に、笛は大石峰吉、篳篥は峰吉の子・富門と良峰行正に学んだ。大篳篥を得意とするが、舞や歌は好まなかった。天暦5年(951年)内宴で和琴を奏する。康保3年(966年)村上天皇の勅で『新撰楽譜(長秋卿竹譜)』(別名『博雅笛譜』)を撰する。現在でも演奏される『長慶子』の作曲者。

藤原実資からは「博雅の如きは文筆・管絃者なり。ただし、天下懈怠の白物(しれもの)なり」と評されている[2]。また、言い伝えによると酒に強く、酒豪であったとされる。

歌合出詠歌が三首残る。

Remove ads

逸話

天徳4年(960年)のいわゆる「天徳四年内裏歌合」に講師として参加、和歌を詠ずる役であったが、天皇の前で緊張し、出されていた歌題とは異なる歌を読んでしまうという失敗をしたという。

朱雀門の鬼から名笛「葉二(はふたつ)」を得(『十訓抄』)、琵琶の名器「玄象(げんじょう)」を羅城門から探し出し、逢坂の蝉丸のもとに3年間通いつづけて遂に琵琶の秘曲「流泉(りゅうせん)」「啄木(たくぼく)」を伝授される(『今昔物語集』巻24/23話)など、多くの説話に登場する。

ある日、博雅宅に盗人が入った。博雅が床下に隠れていると、盗人は次々と家中の物を盗み出してゆく。博雅が落ち着き払って床下で笛を吹き出すと、盗人は感じ入って盗んだ物をみな返し、家から出て行ったという[3]。

官歴

系譜

源博雅が登場する作品

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads