トップQs

タイムライン

チャット

視点

生命の歴史

ウィキペディアから

Remove ads

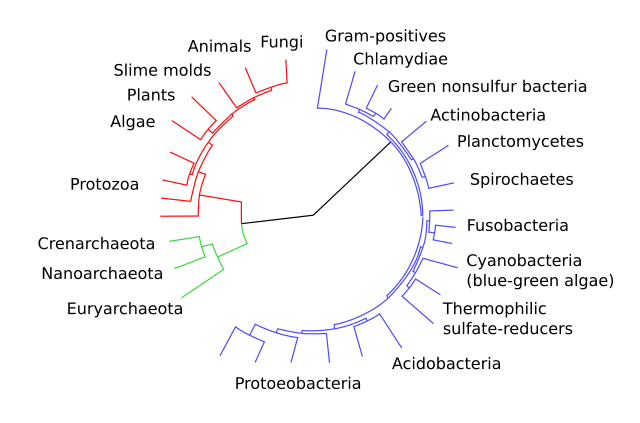

地球における生命の歴史(せいめいのれきし、history of life)は、最初の生命の出現から現代に至るまで、現存および絶滅した生物が進化してきた過程をたどるものである。地球は約45億年前(4.5 Ga [注釈 1])に形成され、生命は37億年前よりも以前に出現したことを示す証拠がある[1][2][3]。現在知られているすべての種に共通して見られる類似性は、これらが共通祖先から進化の過程で分岐してきたことを示している[4]。

生命に関する最古の明確な証拠は、グリーンランド西部の37億年前の変堆積岩に見られる、生物起源とされる炭素の同位体組成[2][3]およびストロマトライトの化石である[5]。2015年には、西オーストラリアの41億年前の岩石から「生物起源の痕跡」である可能性のある物質が発見された[6][7]。さらに、ヌブアギトゥク帯の熱水噴出孔の沈殿物には、化石化した微生物が含まれており、これらは最古の生命体である可能性がある。この微生物は、地球が形成された45億4000万年、海洋が形成されたとされる44億年前の直後、すなわち42億8000万年前にはすでに存在していた可能性がある[8][9]。ただし、これらの最古の化石が非生物学的な過程によって形成された可能性は排除できない[1][10][7][11]。

太古代初期には、細菌と古細菌が共存する微生物マットが主要な生命形態を構成しており、初期進化の多くの重要な段階は、この環境で進行したと考えられている[12]。約35億年前には、シアノバクテリアによって光合成が進化し、その副産物である酸素が海洋中に蓄積し始めた。地表の還元性物質と反応して酸素が飽和した後、大気中にも酸素が蓄積し、約24億年前には「大酸化イベント(Great Oxygenation Event)」を引き起こした[13]。

真核生物(細胞小器官を持つ複雑な細胞)に関する最古の証拠は、18.5億年前にさかのぼる[14][15]。これはおそらく、嫌気性の古細菌と好気性のプロテオバクテリアが、酸化ストレスへの新たな適応として共生進化(symbiogenesis)を遂げた結果であると考えられている。真核生物はそれ以前から存在していた可能性もあるが、ミトコンドリアを内共生体として取り込んだことで、好気的な細胞呼吸が可能となり、より多くの生物エネルギーを獲得できるようになった結果、進化の多様化を促進させた。約16億年前には、一部の真核生物がシアノバクテリアとの内共生することで光合成能力を獲得し、多様な藻類へと進化した。これらの藻類は、やがてシアノバクテリアを上回る一次生産者として支配的な存在となった。

約17億年前には、細胞が分化して異なる機能を果たす多細胞生物が出現した[16]。初期の生物は無性生殖を行っていたが、動物や植物を含むほぼすべての真核生物において、主要な生殖方法は有性生殖へと移行した[17]。有性生殖とは、雄と雌の生殖細胞(配偶子)が融合して接合子(受精卵)を形成する過程である。有性生殖の起源と進化は、依然として生物学上の課題であるが、単細胞真核生物の祖先から進化したと考えられている[18]。

陸上では、少なくとも27億年前には微生物による生態系が形成されていたが、植物が淡水性の緑藻類から進化したのは約10億年前のことである[19][20]。オルドビス紀には、微生物が陸上植物の進出を可能とする土壌環境を整えたと考えられている。陸上植物は繁栄し、その結果として後期デボン紀の大量絶滅に関与した可能性がある[21]。初期の樹木であるアルカエオプテリス(Archaeopteris)は、大気中の二酸化炭素(CO2)を大量に吸収して地球規模の寒冷化と海面低下を引き起こし、その根が岩石の風化と栄養塩の流出を促進したことで、藻類の異常繁殖による海洋の無酸素化を引き起こした可能性がある。

左右相称動物(Bilateria、左右対称な体を持つ動物)は5億5500万年前までには出現していた[22]。エディアカラ紀にはエディアカラ生物群(Ediacara biota)が現れ[23]、脊椎動物を含む多くの現生動物門は、約5億2500万年前のカンブリア爆発の時期に起源を持つ[24]。ペルム紀には、哺乳類の祖先を含む単弓類(Synapsida)が陸上生態系を支配していた[25]。

約2億5200万年前に起こったペルム紀-三畳紀の大量絶滅(Permian–Triassic extinction event)では、当時の複雑な生物種の大半が絶滅した[26]。この壊滅的な出来事の後、主竜類(Archosauria)が陸上の優勢な脊椎動物となり[27]、その一系統である恐竜がジュラ紀および白亜紀を通じて支配的な存在となった[28]。6600万年前の白亜紀-古第三紀大量絶滅(K-Pg境界)によって非鳥類型恐竜が絶滅すると[29]、哺乳類は急速に大型化し、多様性が進んだ[30]。このような大量絶滅は、新たな生物群が進化・多様化する機会をもたらし、進化の促進につながった可能性がある[31]。

現在確認・命名されている生物種は、地球上に存在する全生物種のごく一部に過ぎない。ある推計によれば、地球上には約1兆種の生物が存在する可能性があり、これは「すべての微生物種を同定することは極めて困難である」ことを意味している[32][33]。これまでに命名された種は175万~180万種であり[34][35]、そのうち180万種が中央データベースに登録されている[36]。現在生存している種は、地球上にかつて存在したすべての種の1%未満である[37][38]。

Remove ads

地球の最古の歴史

要約

視点

地球とその生命の歴史

-4500 —

–

-4000 —

–

-3500 —

–

-3000 —

–

-2500 —

–

-2000 —

–

-1500 —

–

-1000 —

–

-500 —

–

0 —

単位: Ma (百万年前)

→詳細は「地球の歴史」を参照

地球上で発見された最古の隕石の破片は約45億4000万年前のものであり、これと古代の鉛鉱床の年代測定結果とを統合すると、地球の推定年齢もこれに近いと推定される[43]。月は地球の地殻と同様の組成を持つが、地球のような鉄に富む核を持っていない。多くの科学者は、地球の形成から約4000万年後に、火星ほどの大きさの天体が地球に衝突し、その際に地殻物質が宇宙空間に放出されて月を形成したと考えている。別の仮説では、地球と月は同時期に形成され始めたが、当時の月よりはるかに重力の強い地球が、周囲の鉄粒子のほとんどを引き寄せたとされる[44]。

2001年までに地球上で発見されていた最古の岩石は約38億年前のものであり[45][43]、これに基づいて、地球の表面はそれ以前には溶融状態にあったと推定されていた。この時代は「冥王代(Hadean)」と呼ばれている[46]。しかし、44億年前に形成されたジルコンの分析から、地球の地殻は形成から約1億年後にはすでに固化しており、その後早い時期に海洋と大気が形成されたことが示唆されている。これらは、生命の誕生を支える環境であった可能性がある[47][48][49]。

月の地質記録によれば、40億年前~38億年前にかけて、太陽系形成時に残された小天体の衝突による後期重爆撃期が起きていた。地球は月よりも重力が大きいため、さらに多くの衝突を受けたと推定される[46][50]。40億年~38億年前の地球の状態についての直接的な証拠は存在しないが、地球もこの後期重爆撃期の影響を受けたと考えるのが妥当である[51]。この時期の激しい衝突により、それ以前に存在していた大気や海洋は失われた可能性がある。その場合、彗星の衝突によってもたらされた気体や水がそれらの再供給に寄与し、さらに地球の火山活動によるガス放出が少なくともその半分を補ったと考えられている[52]。もっとも、この時点ですでに地下で微生物が進化していたとすれば、そうした生命は爆撃期を生き延びていた可能性がある[53]。

Remove ads

地球上の生命に関する最古の証拠

→詳細は「最古の生命体」を参照

確認された最古の生物は極めて小さく、外観的な特徴を欠き、その化石は小さな棒状で、非生物的な物理過程によって生じた構造と区別することは非常に困難である。地球上の生命に関する最も古く、かつ確実とされる証拠は、細菌の化石と解釈されており、30億年前にさかのぼる[54]。約35億年前の岩石から発見された構造物も細菌と解釈されており[55]、また38億年前の生命の存在を示すとされる地球化学的証拠も報告されている[56]。しかし、これらの分析は精査され、「生命の痕跡」とされた特徴は、非生物学的な過程でも再現可能であることが明らかとなった[57][58]。したがって、これらの構造物が非生物起源であると証明されたわけではないものの、生命の存在を示す明確な証拠とは見なされていない。一方で、34億年前に堆積した岩石に見られる地球化学的な指標は、生命の存在を示す証拠として解釈されている[54][59]。

また、カナダのケベック州にあるヌブアギトゥク緑色岩帯では、37億7千万年前~42億8千万年前とされる微生物の化石と解釈される構造が発見されたが[8]、その解釈には異論があり、決定的な証拠とはされていない[60]。

Remove ads

生命の起源

要約

視点

多くの生物学者は、地球上のすべての生物が単一の最終普遍共通祖先(last universal common ancestor、LUCA)を共有していると考えている。その理由は、すべての生物に共通する多くの複雑な生化学的機構が、2つ以上の独立した系統によってそれぞれに発達したとは考えにくく、事実上不可能とされているためである[62][63]。

これとは異なる仮説によれば[64][65][66]、「最初の細胞」や特定の個体としての前駆細胞(precursor cell)に相当するような単一の最終普遍的祖先は存在しなかったとされる。この説では、生命の初期の生化学的進化は[67]、多様な表現形を持つ前細胞(pre-cell)の集団の形成と、それに伴う多様化によって進行したとされる。そして、この前細胞群から、3つの生命ドメインに対応する原始細胞(protocell)が出現したという[68]。すなわち、細胞の形成は一度きりの出来事ではなく、連続的かつ段階的な過程であったとされる。後述の「§ 代謝優先:前細胞と連続的な細胞化」を参照のこと。

地球起源説

→詳細は「生命の起源」を参照

地球起源節は、生命が地球上で自然に、外部からの影響(例:隕石による生命の到達など)を受けずに独自に誕生した(independent emergence on Earth)という仮説である。この考え方では、生命は地球の初期環境における物理・科学的過程から自律的に出現し、宇宙由来の生命物質や外部からの導入を必要としないとされる。

地球上の生命は、炭素と水を基盤としている。炭素は、複雑で安定な化学構造の骨格を形成することができ、特に二酸化炭素などの形で環境中から容易に得ることができる[49]。炭素と同等の性質を持つ化学元素は他に存在せず、元素の周期表で炭素の直下にあるケイ素は、複雑で安定した分子をあまり形成せず、その化合物の多くは水に溶けにくい。また、ケイ素の酸化物である二酸化ケイ素(シリカ)は、生体が活動できる温度域では硬く研磨性のある固体である。一方、二酸化炭素は気体であり、生物が扱いやすい。ホウ素やリンは、より複雑な化学的性質を持つが、炭素に比べて他の制約が多い。

水は非常に優れた溶媒であり、さらに次の2つの特性が生命にとって重要である。第一に、氷が水に浮くため、寒冷期にも水生生物は水中で生存できること。第二に、水分子は電気的な双極性を持ち、多様な化合物を形成することができる。他の溶媒、たとえばアンモニアも優れているが、液体状態を保てるのは非常に低温に限られ、化学反応が遅すぎて生命活動を維持できない可能性があり、水の持つ他の利点も欠いている[69]。ただし、他の惑星においては、こうした前提とは異なる代替的な生化学に基づく生命が存在する可能性も排除されていない[70]。

非生物的な化学物質から生命がどのように誕生したかを探る研究では、次の3つの要素に焦点を当てている。

生命の自然発生(abiogenesis)に関する研究は、理論的なアプローチと実証的なアプローチの接点がようやく生まれつつある段階であり、いまだ多くの課題が残されている[72][73]。

複製優先:RNAワールド仮説

→詳細は「最終普遍共通祖先」および「RNAワールド」を参照

現代の3つの生命ドメインに属する最も単純な生物でさえ、デオキシリボ核酸(DNA)を用いて自らの「設計図」を記録し、リボ核酸(RNA)およびタンパク質という複雑な分子によってそれを「読み取り」、成長、維持、そして自己複製を指示している。一部のRNA分子が、自らの複製およびタンパク質の合成を触媒できることが発見されたことから、RNAのみを基盤とする初期生命体の存在、すなわち「RNAワールド」仮説が提唱された[74]。このようなリボザイム(RNA酵素)は、個体は存在しても「種」は存在しないRNAワールドを形成した可能性がある。なぜならば、遺伝子の変異や水平伝播によって、子孫が親とは異なるゲノムを持つ傾向があり、進化が個体レベルではなく遺伝子レベルで生じていたと考えられるためである[75]。

RNAは後に、より長く安定したゲノムを構築可能なDNAへと置き換えられたとされる。これにより、遺伝の安定性が増し、固体の能力も拡張されたと考えられる[75][76][77]。リボザイムは現在も、生物の細胞においてタンパク質合成を担うリボソームの主要構成要素として存在している[78]。地球上で最初のRNA分子は、41億7000万年前より前に出現したという証拠もある[79]。

自己複製する短鎖RNA分子は、実験室で人工的に合成されているが[80]、自然環境下において非生物的にRNAが生成されるかについては疑問もある[81]。最初期のリボザイムは、より単純な拡散、たとえばペプチド核酸(PNA)、トレオース核酸(TNA)、グリコール核酸(GNA)などから形成され、後にRNAに置き換わった可能性もある[82][83]。

2003年には、多孔質の金属硫化物沈殿物が、熱水噴出孔周辺の海底における約100℃(212°F)の環境下で、RNA合成を促進したという仮説が提唱された。この仮説では、脂質膜は最後に出現した主要な細胞構成要素であり、それまでは原始細胞(protocell)はこれらの鉱物の細孔内に閉じ込められていたとされる[84]。

膜優先:脂質ワールド仮説

細胞膜と類似した脂質の二重膜構造を持つ「泡」が、生命起源における重要な第一歩であった可能性が指摘されている[85]。初期地球の環境を模擬した実験では、脂質の生成が報告されており、これらの脂質は自発的にであるリポソーム(liposome、二重膜構造を持つ泡)を形成し、さらに自己複製することも観察されている[49]。リポソームは、核酸のように情報を保持する機能は持たないが、長期的な存続や複製に関して自然淘汰の対象となりうる。RNAなどの核酸は、リポソーム内部の方が、外部よりも形成されやすかった可能性がある[86]。

粘土仮説

→詳細は「粘土仮説」および「RNAワールド」を参照

RNAは極めて複雑な分子であり、自然環境下で非生物的に合成される可能性には依然として疑問がある[81]。一方で、モンモリロナイトをはじめとする一部の粘土鉱物には、RNAワールドの出現を促進したと考えられる特性があるとする仮説も存在する。これらの粘土は、結晶構造の自己複製によって成長し、ある環境下で最も成長速度の高い「粘土種」が優勢となるため、自然選択に類似した過程を示す。また、RNA分子の形成を触媒する能力もあるとされる[87]。この仮説は科学的に広く受け入れられているものではないが、現状でも支持者が存在する[88]。

2003年の研究では、モンモリロナイトが脂肪酸からなる「泡」の形成を促進し、これらの泡が粘土に結合したRNAを内包することが可能であると報告された。これらの「泡」は、脂質を吸収して成長し、分裂することもある。こうした過程は、最初期の細胞形成に関与した可能性がある[89]。

また、自己複製する鉄を豊富に含む粘土鉱物が、ヌクレオチド、脂質、アミノ酸の前駆体となったとする、類似の仮説も提案されている[90]。

代謝優先:鉄-硫黄ワールド仮説

→詳細は「鉄-硫黄ワールド仮説」を参照

1997年以降の一連の実験により、一酸化炭素や硫化水素などの無機物質からタンパク質の形成が進む初期段階で、硫化鉄や硫化ニッケルが触媒として働くことが示された。ほとんどの段階では、約100℃(212°F)の温度、および中程度の圧力で進行可能だったが、ある段階では250℃(482°F)および深さ7キロメートル(4.3マイル)の岩盤下に相当する圧力を必要とした。この結果から、熱水噴出孔周辺で自己持続的なタンパク質の合成が起こった可能性が示唆されている[67]。

代謝優先:前細胞と連続的な細胞化

連続的な細胞化(successive cellularisation)とは、細胞構造が一度に完成するのではなく、前駆体から段階的に細胞構造が形成されていくという仮説である。この仮説によると、生命の生化学的進化は[67]、多様な表現型を持つ前細胞集団を通じて進行し[64][65][66]、その中で交配や遺伝子水平伝播によって多様化がもたらされた(図を参照)。

その前細胞集団から、創始群A、B、Cが形成され、それぞれから生命の3つのドメインの前駆細胞が出現した[68]。この過程は、まず細菌(Bacteria)、次に古細菌(Archaea)、最後に真核生物(Eukarya)へと進化の流れが続いたことを示している。

細胞化(cellularisation、細胞の発生)には、前細胞が外界から保護される必要があり、膜や細胞壁による包み込みが不可欠であった。たとえば、細菌(Bacteria)におけるペプチドグリカンによる堅固な細胞壁の獲得は、細菌が多様な生息地(地球上の陸上や水圏など)で生存し、拡散し、定着するために重要であった可能性がある[66]。

この仮説は、進化的に重要な特徴が生命の3つのドメイン間でほぼランダムに分布している現象を説明できるとともに、生命の基本的な生化学的特徴(遺伝暗号、タンパク質やアミノ酸の集合など)がすべてのドメインで共通しているという「生命の統一性」を説明する。また、古細菌と真核生物との密接な近縁性を説明する手がかりともなり得る。前細胞仮説の模式図には、進化の重要な段階が番号で示されている[66]。

前生物的環境(初期地球)

地熱泉

地熱泉における湿潤・乾燥サイクルは、加水分解の問題を解決し、生体高分子の重合および小胞の形成・封入を促進することが示されている[91][92]。また地熱泉の温度は生体分子にとって適しており[93]、この環境中におけるケイ酸塩鉱物や金属硫化物は光触媒として機能し、生体分子の生成を促すことがある。さらに、太陽からの紫外線はRNAヌクレオチドなどの生体分子の合成を促進する[94][95]。35億年前の地熱泉に由来する熱水脈には、生命の起源に必要な元素(カリウム、ホウ素、水素、硫黄、リン、亜鉛、窒素、酸素)が含まれていたことが確認されている[96]。ムルキジャニアン(Mulkidjanian)らの研究は、こうした環境のイオン濃度が、現代細胞の細胞質と一致することを示している[94]。酸性または弱アルカリ性の炭水性地熱泉では、イオン溶質濃度が低いため、脂肪酸が湿潤・乾燥サイクルを経て小胞を形成しやすくなる。一方、海水ではイオン溶質濃度が高いため、この過程は妨げられる[97]。

地熱泉に有機化合物が存在するためには、炭素質隕石によって運ばれ、隕石から降下した分子が地熱泉に蓄積された可能性があると考えられている。地熱泉は水溶性リン酸塩としてリン酸を蓄積することができるが、実験室でのモデルによると、その濃度は生合成を促進するには不十分である[98]。進化論的観点では、合成された有機化合物に依存する淡水性の従属栄養細胞が、海洋へ移行した後、太陽光への継続的な曝露やイオンポンプ付き細胞壁によって細胞内代謝を維持し、光合成を進化させた可能性がある[92]。

深海熱水噴出孔

これらの環境では、触媒作用を持つ鉱物粒子や遷移金属硫化物が、有機化合物の反応を促進する可能性がある[99]。科学者は、ホワイトスモーカーと呼ばれる環境条件を実験室で再現し、RNAのオリゴマー化(長さ4塩基)に成功した[100]。また、フィッシャー・トロプシュ反応を利用して長鎖脂肪酸を合成できることが確認されている[101]。さらに、長鎖脂肪酸が存在する条件下で小胞が自然に形成されることがわかっている[102]。

熱水噴出孔での発エルゴン反応は化学的勾配を生じさせ、有機分子の合成や化学反応を促進する自由エネルギー源となる可能性がある[103]。微小な岩石間隙では、アルカリ性海水と酸性海水との海面に膜様構造が形成され、これによって自然なプロトン勾配が生じると考えられている[104]。金属イオンを触媒とする普遍的な生化学的経路を介して、核酸塩基の合成や[101]、22塩基のRNA分子の重合が可能であったことが示唆されている。細孔の大きさによって、長鎖のポリヌクレオチドのみが蓄積される場合と、長鎖および短鎖の両方のポリヌクレオチドが蓄積される場合があることが報告されている。さらに、微小な鉱物空洞や鉱物ゲルが非生物的プロセスの区画となった可能性がある[105][106][107]。

ゲノム解析により、610万個に及ぶ原核生物の遺伝子から最終普遍共通祖先(LUCA)に由来する可能性のある355個の遺伝子が特定されており、LUCAはWood-Ljungdahl経路を備えた好熱性嫌気性生物であったとされる。このことは、生命の起源がホワイトスモーカーにあったことを示唆している。さらに、LUCAには糖新生、逆不完全クレブス回路、解糖系、ペントース-リン酸経路といった生化学的経路が存在し、還元的アミノ化やアミノ基転移などの反応も備わっていたとされる[108][109][101][110]。

炭酸塩豊富な湖

ある仮説によれば、初期地球に点在していた炭酸塩豊富な湖が、生命の起源の場であったという。リン酸は、ヌクレオチド、リン脂質、アデノシン三リン酸(ATP)など生命に不可欠な構成要素であるが、自然環境でリン酸は微生物による吸収やカルシウムイオンとの結びついてアパタイトを形成・沈殿することで枯渇しやすい[111]。実験的に前生物的な前のリン酸化反応を再現する際にも、現代の自然環境と比べて高濃度のリンを用いなければ反応は成功していない。

しかし、炭酸塩に富む環境では、カルシウムはリン酸よりも先に炭酸イオンと反応して炭酸カルシウムとして沈殿する。この結果、カルシウムイオンが溶液中から除去され、リン酸イオンの沈殿は抑制される[112]。この現象は、流入のない閉鎖湖で顕著であり、新たなカルシウムが供給されない環境では[98]、最終的にリン酸塩濃度が生体分子の生成に必要なレベルにまで上昇することができる[113]。

現代の炭酸塩湖は一般にアルカリ性を示すが、地球初期の二酸化炭素に富む大気下では、これらの湖は酸性寄りの水素イオン指数(pH)を有していたと考えられている。炭酸を多く含んだ雨水は現在よりも高い速度で地表の岩石を風化させた。モデル研究によれば、リン酸の流入が多く、沈殿も微生物による消費もほとんど存在しなかった当時、リン酸濃度は現在の約100倍に達した可能性があるとされる[98]。これらの初期地球の環境は、現在行われている生命起源に関する実験条件とほぼ一致している。

さらに、湖水の水位変動や波の作用により、リン酸を豊富に含む塩水が乾いた岸辺や窪地に堆積し[92]、乾燥することで重合反応が促進されるとともに、生物学的エネルギーの貯蔵・伝達に不可欠なリン酸化が促進される[114]。このようにして形成された初期の生体分子は、後に降雨や波によって再び湖中へ戻され、前生物的な生合成を引き起こした可能性が示唆されている[98]。

地球外起源説

宇宙汎種説(パンスペルミア説)

パンスペルミア仮説は、生命が地球外から来た可能性を考察するものであり、生命の起源そのものを説明するものではない。この考えは、少なくとも共通紀元前6世紀のギリシャの哲学者アナクシマンドロスにまでさかのぼる[115]。20世紀には、スヴァンテ・アレニウス(Svante Arrhenius)[116]、フレッド・ホイル(Fred Hoyle)とチャンドラ・ウィクラマシンゲ(Chandra Wickramasinghe)[117]、フランシス・クリック(Francis Crick)およびレスリー・オーゲル(Leslie Orgel)らによって提唱された[118]。

「地球外からの生命の播種(はしゅ)」に関する仮説は、主に次の3つの説があげられる。

- 太陽系内(主に火星[119]または金星[120])からの隕石衝突によるもの。

- 異星からの訪問者が持ち込んだもので、微生物による偶発的な汚染が原因である[118]。

- 太陽系外から自然的な手段によって到来したもの[116][119]。

地球低軌道で行われたEXOSTACK実験では、一部の微生物胞子が宇宙空間への衝撃や宇宙線に対して、少なくとも5.7年間耐えることができることが示されている[121][122]。また、火星由来とされる隕石 ALH84001 には、地球上の細菌を連想させる質感と大きさの炭酸塩球粒の痕跡が観察されている[123]。火星[124]や銀河系内の他の惑星で生命が独立して起源を持つ可能性については、科学者の間で意見が分かれている[119]。

Remove ads

微生物マットの環境および進化への影響

要約

視点

微生物マットは、多層構造を持つ細菌や他の微生物が共存するコロニーである。一般的には数ミリメートルの厚さしかないが、それぞれの層に多様な化学的環境が存在しており、各層は異なる種類の微生物に適した環境を提供している[125]。各マットは、ある程度独立した食物連鎖を形成し、各微生物群が生成する副産物は、隣接する微生物群の「栄養源」として機能する[126]。

ストロマトライトは、マット内の微生物が水中の堆積物に埋もれないように徐々に上昇することで形成される、短く太い柱状の構造である[125]。30億年前より前の時代のストロマトライト化石については、非生物的プロセスでも類似した構造が形成される可能性があるとして[57]、その信憑性について活発な議論が行われている[127]。2006年には、オーストラリアの同じ地域で、35億年前の地層から新たにストロマトライトが発見されたことが報告されている[128]。

現代の海底に見られる微生物マットでは、上層には光合成を行うシアノバクテリアが多く、これにより酸素が豊富な環境が形成される。一方、下層は無酸素環境で、そこでは生物が放出する硫化水素が優勢となることが多い[126]。酸素は、それに適応していない生物にとっては有毒であるが、酸素を利用する生物にとっては代謝効率を著しく向上させる[129][130]。マット内で行われる酸素発生型光合成は、生物の生産性を従来の100~1,000倍に向上させたとされる。酸素発生型光合成における水素原子の供給源は水であり、初期の非酸素発生型光合成に必要な地質由来の還元物質に比べてはるかに豊富である[131]。この段階から、生命はそれ自体で必要とする資源を地質化学的プロセスよりも効率的に産生するようになった[132]。

酸素は、約24億年前に地球大気における主要な構成要素となった[133]。真核生物はそれ以前にすでに存在していた可能性があるが[134][135]、大気中の酸素濃度の上昇は、最も複雑ですべての多細胞生物の基盤となる真核細胞の進化にとって不可欠であった[136]。微生物マットの酸素に富む上層と酸素のない下層との境界は、光合成が夜間に停止すると上昇し、翌日に光合成が再開すると下方に移動したと考えられる。このような境界の変動は、中間領域に生息する生物に酸素への耐性を獲得・利用するような選択圧を与えたとされる[12]。この過程には、内共生によって生物が別の生物の内部で共生し、双方が利益を得るという進化の機構も関与していた可能性がある。

シアノバクテリアは、マットを形成する生物の中でもっとも包括的な生化学的「ツールキット(酸素系や代謝経路)」を備えており、自己完結型で独立して生活できる能力を持つ。そのため、浮遊性マットや、初期の植物プランクトンとして単独で生息することができ、また多くの海洋食物連鎖の基盤を形成している[12]。

Remove ads

真核生物の多様化

要約

視点

→詳細は「真核細胞」を参照

クロマチン、核、細胞内膜系、ミトコンドリア

真核生物は、大気の酸素化よりはるか以前に存在していた可能性があるが[134]、現生の真核生物の多くは酸素を必要とする。これは、ミトコンドリアが酸素を利用して、既知のすべての細胞に共通する内部エネルギー源であるアデノシン三リン酸(ATP)の生成を担っているためである[136]。

1970年代には、真核生物は原核生物間で段階的に起こった一連の内共生の結果として出現したとする説が提唱され、活発な議論の末に広く支持されるようになった。たとえば、捕食性の微生物が大型の原核生物(おそらく古細菌)に侵入した際、獲物を殺すのではなく、その内部に定着してミトコンドリアへと進化したとされる。こうした形成されたキメラ生物の一つが、次に光合成を行うシアノバクテリアを取り込もうとしたが、取り込まれた側は内部で生存し続けたことで新たな共生体となり、植物の祖先となった。このような内共生のたびに、関係する生物は遺伝子機能の非効率な重複を解消するためにゲノムを再編成し、ときには相互に遺伝子の転移も生じたと考えられている[137][138][139]。別の仮説では、ミトコンドリアはもともと硫黄あるいは水素を代謝する共生生物であり、後に酸素を利用するようになったとする[140]。また一方では、ミトコンドリアは真核生物の初期の構成要素であった可能性も指摘されている[141]

真核生物が最初に出現した時期については依然として議論が続いている。オーストラリアの頁岩から検出されたステラン(ステロイド類の分解生成物)は、27億年前に真核生物が存在していた可能性を示唆している[135]。しかし、2008年の分析では、これらの化学物質は22億年前以降に岩石へ浸透した可能性があり、真核生物の起源を示す証拠とは見なせないとされた[142]。グリパニア(Grypania)と呼ばれる藻類の化石は、18億5000万年前の岩石(当初は21億年前とされたが、後に年代が修正された[15])から報告されており、細胞小器官を備えた真核生物がすでに進化していたことを示している[143]。また、15億年~14億年前の岩石からは、多様な藻類の化石群が発見されている[144]。さらに現在知られている最古の真菌の化石は、約14億3000万年前のものである[145]。

プラスチド

プラスチドは、細胞小器官の上位分類であり、葉緑体は最もよく知られている代表例である。プラスチドは、内共生したシアノバクテリアに起源を持つと考えられており、この共生関係は約15億年前に成立し、真核生物が酸素発生型光合成を行うことを可能にした[136]。

その後、光合成を担うプラスチドには、進化的に3つの主要な系統に分化した。すなわち、緑藻類および植物に見られる葉緑体、紅藻類の紅色体、そして灰色藻類に見られるチアネル(cyanelle)である[146]。このプラスチドの一次内共生から間もなく、紅色体および葉緑体は他のバイコンタ(Bikonta)系統に受け継がれ、新原生代の終わりまでには、真核生物による植物プランクトンの群集が形成された。

Remove ads

有性生殖と多細胞生物

要約

視点

有性生殖の進化

→詳細は「有性生殖の進化」を参照

真核生物における有性生殖の本質的な特徴は、減数分裂と受精である。これらの過程によって遺伝的組換えが起こり、子孫は両親それぞれから50%ずつ遺伝子を受け継ぐ[147]。これに対して無性生殖では、遺伝的組換えは生じないが、まれに遺伝子の水平伝播が起こることがある。細菌においても、細菌接合によってDNAが交換される。これにより、抗生物質や他の毒素への耐性が拡散し、新たな代謝産物の獲得が可能となる[148]。ただし、接合は生殖の手段ではなく、また同種間に限定されるものでもない。実際に、細菌が植物や動物にDNAを伝達する例も報告されている[149]。

一方、細菌の形質転換は、同種の細菌間でDNAを移動することに特化した適応形質であるとされている。この過程は、多数の細菌遺伝子の産物が関与する複雑な機構であり、細菌における「性」の一形式と見なすことができる[150][151]。この現象は、少なくとも7つの異なる門に属する67種以上の原核生物において、自然下で起こることが確認されている[152]。真核生物における有性生殖は、このような細菌の形質転換から進化した可能性がある[153]。

有性生殖には明確な欠点もある。たとえば、遺伝的組換えによって、環境への適応に有利な遺伝子の組み合わせが失われることがある。また、雄は直接子孫を残さないため、その他の条件が同じであれば、無性生殖を行う集団の方が、わずか50世代ほどで有性生殖集団を上回って繁殖し、数で駆逐してしまう可能性がある[147]。それにもかかわらず、動物、植物、真菌、原生生物の大多数は有性生殖を行っている。有性生殖は真核生物の進化の初期段階で出現し、それを制御する遺伝子はそれ以来ほとんど変化していないことを示す強力な証拠も存在する[154]。有性生殖がいかにして進化し、維持されてきたのかは、未だに解明されていない問題である[155]。

赤の女王仮説(Red Queen's hypothesis)は、有性生殖が寄生生物に対する防御機能として働く可能性を示唆している。この仮説によれば、寄生生物は遺伝的に同一のクローン個体に対しては防御を突破しやすいが、有性生殖によって生じる遺伝的多様性に対しては、防御を回避する進化は困難である。すなわち、有性生殖種は「変動する標的」となり、寄生への耐性を維持しやすくなるとされる。この仮説を裏付ける実験的な証拠も存在する。しかし、この仮説には依然として疑問が残されている[147]。たとえば、類似したクローン集団が複数存在するような状況では、寄生生物の攻撃を一定期間耐え抜いたクローンが、有性生殖種よりも繁殖に成功し、最終的にそれを凌駕する可能性がある。さらに、赤の女王仮説の予測に反する観察も報告されている。キャスリン・A・ハンリー(Kathryn A. Hanley)らの研究では、同一の生息環境において、有性生殖を行うヤモリは無性生殖種のヤモリに比べて、ダニの感染率、個体数、平均寄生強度のいずれも有意に高いことが示された[157]。また、マシュー・パーカー(Matthew Parker)による、植物の病害抵抗性に関する多数の遺伝学的研究の再検討では、病原体が宿主における有性生殖の主たる選択圧であることを支持する明確な事例は見いだされなかった[158]。

アレクセイ・コンドラショフ(Alexey Kondrashov)による決定論的変異仮説(deterministic mutation hypothesis、DMH)は、各個体が複数の有害変異を保有しており、これらの変異の組み合わせによる影響は相加的でなく相乗的であるという前提に基づいている。この場合、遺伝子の有性組換えによって、悪影響を与える変異が子孫に及ぼす影響を軽減できると同時に、それらの変異が多数集積した個体が早期に死滅することで、遺伝子プールから一部の有害変異が排除されることになる。しかし、多くの種では平均すると個体あたりの有害な変異は1つ未満であり、またこれまでに調査された種の中で、有害変異どうしの相乗効果を示す証拠は確認されていない。したがって、この仮説の前提は不確かであると考えられている[147]。

遺伝的組換えの無作為性により、ある形質とそれに変わる別の形質との相対的な頻度は、世代ごとに変化する。このような遺伝的浮動(genetic drift)だけでは、有性生殖の進化的利点を説明するには不十分だが、自然選択と組み合わさることで、有性生殖の進化を説明できる可能性がある。偶然に有益な形質の組み合わせが生じた場合、それらの形質が遺伝的に連鎖する系統は、自然選択によって大きな適応的優位性を獲得する。一方、有益な形質が有害な形質と同時に現れた場合には、その利益は相殺される。有性生殖による組換えは、有益な形質どうしが結びつく機会を増加させることで、この不利益を回避する可能性がある。数理モデルによれば、この効果は、有性生殖の不利益を補ってあまりあるものである可能性が示唆されている[155]。さらに、それぞれ単独では説明力の乏しい複数の仮説を組み合わせる試みも行われている[147]。

性の適応的機能は、生物学における主要な未解決課題の一つである。この問題に対するさまざまな競合モデルは、ジョン・A・バードセル(John A. Birdsell)とクリストファー・ウィルズ(Christopher Wills)によってレビューされている[159]。これらの仮説はいずれも、遺伝的組換えによって生じる無作為な遺伝的変異が進化的に有益となる可能性に依存している。一方で、性は本来、DNA損傷を修復するための機構として進化し、遺伝的変異はその偶発的な副産物に過ぎないとする代替仮説も存在する[153][160]。

多細胞性

→詳細は「多細胞生物」を参照

「多細胞性(multicellular)」の最も単純な定義、たとえば「複数の細胞を持つ」という表現では、ネンジュモ(Nostoc)のような群体性のシアノバクテリアも含まれ得る。より専門的な定義、「同一のゲノムを持ちながら異なる細胞型を有する」といった基準であっても、生殖に特化した細胞を持つ緑藻類ボルボックス(Volvox)の一部の属が含まれる[161]。多細胞性は、海綿動物やその他の動物、真菌、植物、褐藻、シアノバクテリア、粘菌、粘液細菌など、非常に多様な生物群において、それぞれ独立して進化した[15][162]。本稿では簡潔さを優先し、細胞の分化が高度に進み、細胞型の多様性が著しい生物群に焦点を当てる。ただし、このような生物学的複雑性の進化に対するアプローチは、「やや人間中心的」であると見なされる可能性もある[16]。

多細胞性の初期の利点としては、次のような点が考えられる。たとえば、細胞外で消化された栄養素をより効率的に共有できること[164]、捕食者(多くは細胞を取り込むことで攻撃する)への抵抗力の向上、基質への付着による水流への耐性の獲得、上方に伸びることで濾過摂食や光合成に必要な太陽光を得る能力[165]、 外部環境から隔離された内部環境の形成[16]、さらには細胞群が情報を共有することによって「知的」にふるまう可能性などがある[163]。こうした特徴は、平坦な微生物マットに比べて多様な環境を形成するため、他の生物が進化的に多様化する機会をもたらしたと考えられる[165]。

分化細胞を持つ多細胞性は、生物全体にとっては有利であるが、ほとんどの細胞は自己複製する機会を失うことから、個々の細胞にとっては不利である。無性生殖を行う多細胞生物では、自己複製能力を保持した「逸脱細胞」が増殖して、生物体を未分化細胞の塊へと変えてしまう可能性がある。有性生殖は、このような逸脱細胞を次世代から排除する作用を持つことから、複雑な多細胞性の成立に不可欠な前提条件であると考えられている[165]。

得られている証拠によれば、真核生物はかなり早い時期に進化していたが、約10億年前の急速な多様化までは目立った存在ではなかった。真核生物が細菌や古細菌に比べて明確に優れている点は、形態の多様性を発達させる能力であり、有性生殖はこの優位性を活かすことで、形態と機能が異なる複数の細胞からなる生物の進化を可能にした[165]。

単細胞生物と多細胞生物の間で、転写因子ファミリーおよび転写調節ネットワークのモチーフ構成を比較することにより、科学者らは、多細胞生物に特有の多くの新規転写因子ファミリーおよび3種類の新規調節ネットワークモチーフが存在することを発見した。これらの新規転写因子ファミリーは、多細胞発生に不可欠なこれらの新規ネットワークモチーフに優先的に組み込まれており、これは多細胞性の起源において、転写調節の観点から新規ファミリーの転写因子と新規ネットワークモチーフが果たした役割について、妥当な機構的説明を与えるものである[166]。

化石証拠

菌類に似た化石が、約24億年前の古原生代に形成された多孔質玄武岩中から発見されている[167]。21億年前とされる、議論の対象となっているフランスヴィル生物群(Francevillian biota)の化石は、もしそれが本当に化石であるならば、明確に多細胞性を有する最古の既知の化石生物である[40]。それらには細胞分化が存在していた可能性がある[168]。17億年前の別の初期多細胞化石であるQingshaniaは、ほぼ同一の細胞から構成されていると見られる。12億年前の紅藻バンギオモルファ(Bangiomorpha)は、分化し、機能が特殊化した細胞を明確に持つことが確認された最古の生物であり、また最古の有性生殖を行う生物でもある[165]。14億3000万年前の菌類とされる化石もまた、分化した細胞を持つ多細胞性の生物であったと考えられている[145]。15億年前~9億年前にかけての地層から発見された「数珠つなぎ」状の生物ホロディスキア(Horodyskia)は、初期の後生動物(Metazoa)であった可能性があるが[15]、群体性の有孔虫とする見解もある[156]。

Remove ads

動物の出現

要約

視点

動物は多細胞の真核生物であり[注釈 2]、細胞壁を持たない点で植物、藻類、菌類と区別される[170]。すべての動物は、たとえそれが特定の生活環に限られる場合であっても、運動性を持つ[171]。海綿動物を除くすべての動物は、筋肉組織や神経組織など、異なる組織に分化した体を持つ[172]。筋肉は収縮することによって身体の一部を動かし、神経組織は信号の伝達と処理を担う。2019年11月、研究者は、6億900万年前の岩石から発見された多細胞生物 Caveasphaera を報告した。この生物は動物か非動物かを明確に分類することが難しく、動物進化の最初期の一つに関連している可能性がある[173][174]。Caveasphaeraの化石研究により、動物に類似した胚発生が、最古の明確な動物化石よりもはるかに早く現れた可能性があることを示唆しており[173]。これらの結果は動物進化が約7億5000万年前に始まったという他の研究とも整合する[174][175]。

それでもなお、広く受け入れられている最古の動物化石は、おそらく5億8000万年前頃のもので、現代のクラゲ、イソギンチャク、ヒドラを含む刺胞動物門(Cnidaria)の比較的現代的な外観を持つものである。ただし、中国の陡山沱累層(Doushantuo Formation)の化石は年代が不確かで、正確な年代を特定するのは難しい。これらの化石の存在は、刺胞動物と左右相称動物の系統がすでに分岐していたことを示唆している[176]。

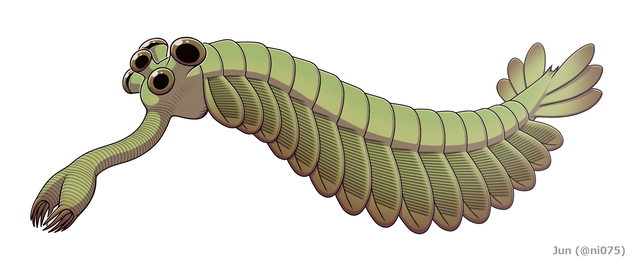

カンブリア紀の始まりより前の最後の4000万年間に繁栄したエディアカラ生物群は、体長が数センチメートルを超える最初の動物群であった[177]。多くは扁平(へんぺい)で「キルト」様の外観を持ち、その特異な形態により、独立した界「Vendozoa」として分類すべきとする提案もあった[178]。しかし、これらの一部は、初期の軟体動物(キンベレラ(Kimberella)[179][180])、棘皮動物(アルカルア(Arkarua)[181])、節足動物(スプリッギナ(Spriggina[182])やパルバンコリナ(Parvancorina)[183])と解釈されている。これらの分類については今なお議論があり、その主な理由は、現生生物との類似性など、分類学的に特徴的な要素がエディアカラ生物群にはほとんど見られないためである。ただし、Kimberellaが少なくとも三胚葉性を持つ左右相称動物、すなわち刺胞動物よりもはるかに複雑な動物であったことに、ほぼ疑いの余地はない[184]。

有殻微小動物群(small shelly fauna)は、後期エディアカラ紀から中期カンブリア紀にかけて発見された、非常に多様な微少化石の集合体である。最も古い一例として知られるクラウディナ(Cloudinidae)は、捕食に対する防御の成功を示唆しており、これが進化的な「軍拡競走」の始まりを示している可能性がある。カンブリア紀初期に出現した小さな貝殻の一部は、ほぼ確実に軟体動物に属していたと考えられている。ハルキエリア(Halkieria)やミクロディクティオン(Microdictyon)のような「装甲板」を持つ動物の分類は、カンブリア紀の軟体動物を保存したラーゲルシュテッテンでの発見により、ようやく可能となった[185]。

1970年代にはすでに、現生の動物門が「爆発的」に出現したのか、それとも先カンブリア時代の動物化石が乏しいためにその進化過程が隠されているだけなのかという議論が存在した[185]。バージェス頁岩の化石群の再分析によって、オパビニア(Opabinia)のように、既存のいかなる動物門にも分類できない生物が発見され、この議論への関心が一層高まった。当時、これらの化石はカンブリア爆発期における現生動物門の急速な進化を示す証拠とされ、バージェス頁岩の「奇妙な驚異」たちは、カンブリア紀初期が動物進化における極めて実験的な時代であったことを示していると解釈された[187]。

その後、類似した生物の発見や新たな理論的枠組みの発展により、多くの「奇妙な驚異」は現代の動物群の進化上の「親戚」や「いとこ」に相当する存在であると位置づけられるようになった[188]。たとえば、オパビニアは節足動物の祖先を含む葉足動物類(Lobopodia)の一種であり、現代の緩歩動物(Tardigrade、クマムシ)に近縁であった可能性がある[189]。それでもなお、カンブリア爆発が本当に「爆発的」な出来事だったのか、もしそうであるならば、なぜ、どのようにしてそれが起こったのか、またなぜ動物進化の歴史においてそれが特異な現象であるのかについては、現在も多くの議論が続いている[190]。

後口動物と最初の脊椎動物

→詳細は「脊索動物」および「魚類の進化」を参照

→「脊索動物のゲノム化学」も参照

カンブリア爆発をめぐる議論の中心となった動物の多くは、複雑な構造を持つ動物の2大系統の一つである前口動物(Protostomia)に属している。もう一つの主要な系統である後口動物(Deuterostomia)には、ヒトデやウニなどの棘皮動物(Echinodermata)や、後述する脊索動物(Chordata)が含まれる。多くの棘皮動物は、硬い方解石(カルサイト)で構成された「殻」を持ち、これらはカンブリア紀初期の有殻微小動物群(small shelly fauna)以降、比較的一般に見られる[185]。その他の後口動物群は軟体であり、カンブリア紀における重要な後口動物の化石の多くは、中国のラーゲルシュテッテンである澄江動物群(Chengjiang fauna)から発見されている[192]。

脊索動物は後口動物門に属するもう1つの主要のグループであり、明確な背側神経索を持つ動物である。脊索動物には、ホヤなどの軟体無脊椎動物である尾索動物(Tunicata)や、背骨を持つ脊椎動物(Vertebrata)が含まれる。尾索動物の化石はカンブリア爆発以前の地層からも発見されているが[193]、澄江化石群から出土したハイコウイクティス(Haikouichthys)およびミロクンミンギア(Myllokunmingia)は、真の脊椎動物と考えられている[24]。特にハイコウイクティスは、明確な椎骨を持ち、それはわずかに生体鉱化(biomineralization)した可能性がある[194]。顎(あご)を持つ脊椎動物、たとえば棘魚類(Acanthodii)は、後期オルドビス紀に初めて出現した[195]。

Remove ads

陸地への進出

要約

視点

→「最古の生命体」も参照

陸生生活への適応は、生物にとって大きな課題である。すべての陸生生物は乾燥を回避しなければならず、顕微鏡的な大きさを超える生物は、重力に耐えるための特別な構造を必要とする。呼吸やガス交換の仕組みは変化し、生殖においても卵と精子が水中で出会う仕組みに頼ることはできない[196][197][198]。

陸上植物および動物の最も古い確かな証拠は、オルドビス紀(4億8800万~4億4400万年前)にさかのぼる。一方で、多くの微生物系統はそれよりはるかに早く陸上に進出していた[199][200]。現代的な陸上生態系は、後期デボン紀(約3億8500万~3億5900万年前)になって初めて出現した[201]。

2017年5月には、西オーストラリア州のピルバラ・クラトンで発見された34億8000万年前の間欠泉岩およびその他の関連鉱物堆積物(これらは通常、地熱泉や間欠泉の周辺で見られる)から、最古の陸上生命体の痕跡が見つかった可能性が報告された[202][203]。2018年7月には、32億2千万年前に陸上に生息していた細菌が、最古の陸上生物であった可能性が指摘された[204]。さらに2019年5月には、カナダ北極圏において、Ourasphaira giraldaeという化石化した菌類が発見された。この菌類は、陸上に植物が生息するはるか以前、約10億年前に陸上で生育していた可能性がある[205][206][207]。

陸上生物における抗酸化物質の進化

30億年以上前、シアノバクテリア(藍藻類)の光合成により、大気中に酸素が蓄積し始めた。しかし酸素は生物にとって有害な化学的酸化を引き起こすため、多くの当時の生物にとっては毒性を持っていた。これに対抗するため、生物は内因性の抗酸化酵素や食物由来の外因性の抗酸化物質を利用して酸化的損傷から身を守っていた。たとえば、褐藻類はルビジウム、バナジウム、亜鉛、鉄、銅、モリブデン、セレン、ヨウ素などの無機ミネラル抗酸化物質を蓄積し、その濃度は海水中の3万倍以上に達する。これらの物質の多くは、細胞内で酸化還元反応に関与する抗酸化金属酵素の必須微量元素として機能していた[要出典]。

約5億年前、動物や植物が河川や陸地へ進出し始めた頃、これらの海洋性ミネラル抗酸化物質の欠乏は、陸上生物の進化に新たな課題をもたらした[208][209]。陸上植物は次第に、アスコルビン酸、ポリフェノール、フラボノイド、トコフェロールなど、新たな内因性抗酸化物質の合成を最適化していった。

これらの抗酸化物質の一部は、より最近(過去2億~5000万年以内)に、果実や花を持つ被子植物の出現とともに現れたと考えられている[要出典]。実際、現代の主要な植物である被子植物と、その多くの抗酸化色素は、後期ジュラ紀に進化した。植物は光合成中に生じる活性酸素種から自身を保護するため、抗酸化物質を利用している。動物も同様に酸化ストレスに晒されており、内因性の酵素的抗酸化システムを進化させてきた[210]。

ヨウ素はヨウ化物イオン(I−)の形で、海洋生物および陸上生物の食物中で最も古く、かつ豊富な電子供与型の必須元素である。これは、原始的な海藻から陸生脊椎動物に至るまで、すべてのヨウ化物を濃縮する細胞において、進化初期から受け継がれてきた抗酸化機能を果たしている[211]。

土壌の進化

生物が陸地へ進出する以前には、鉱物粒子と分解された有機物からなる「土壌」は存在していなかった。陸地の表面は、露出した岩体や、風化によって生成された流動性の砂で覆われていた。このような環境では、水や溶存栄養素は速やかに流失してしまったと考えられる[201]。たとえば、スウェーデンのカンブリア前準平原(Sub-Cambrian peneplain)では、新原生代の風化によって形成されたカオリナイト化の深度は最大でも約5メートルなのに対し、近隣の中生代に形成されたカオリン鉱床はそれよりはるかに厚い層である[212]。新原生代後期には陸上に植物が存在しなかったため、表層の侵食は層状流出(sheet wash)と呼ばれる表層物質の流亡が主要な過程であったと考えられている[213]。

植物ではないものの、光合成機構を備えているシアノバクテリアの薄膜は、維管束植物が生育できない現代の砂漠地域にも存在している。このことは、微生物マットが先カンブリア時代に乾燥した陸地に最初に定着した生物群であった可能性を示唆している。マット形成型のシアノバクテリアは、海から潮間帯、さらに陸地へと進出する過程で、徐々に乾燥への耐性を進化させていったと考えられる[201]。地衣類は、菌類(ほとんどが子嚢菌)と、緑藻またはシアノバクテリアなどの光合成生物による共生体であり[214]、生命の存在しない環境においても重要な先駆者となり得る[201]。また、地衣類は岩石の風化を促進する能力を持ち、植物が生育できない環境でも土壌形成に寄与する[214]。最古の子嚢菌の化石は、シルル紀(4億2300万~4億1900万年前)にさかのぼる[201]。

本格的な土壌形成が加速したのは、鉱物成分と有機成分を混合し、排泄物を通じて有機物を供給する穿孔動物(せんこうどうぶつ)が出現してからである[201]。オルドビス紀の堆積物からは、環形動物(蠕虫、ぜんちゅう)または節足動物によるものと見られる巣穴の痕跡が発見されている[201][215]。

植物と後期デボン紀の森林危機

→詳細は「植物の進化」を参照

水生藻類においては、ほとんどすべての細胞が光合成を行う能力を持ち、互いにほぼ独立して機能している。一方、陸上での生活には、植物は内部構造をより複雑かつ機能的に分化することが求められる。光合成は植物体の上部で最も効率的に行われ、根は地中から水分と栄養素を吸収し、これらを支持し輸送する役割は中間部分が担う[196][216]。

4億7600万年前の中期オルドビス紀の岩石から、苔類(こけるい)に類似した陸上植物の胞子が発見されている。4億3000万年前のシルル紀中期の地層からは、バラグワナチア(Baragwanathia)などのヒカゲノカズラ類を含む真正植物の化石が見つかっている。これらの植物の多くは高さ10センチメートル (3.9 in)未満であり、中には樹木を含む維管束植物に系統的に近縁であると考えられるものもある[216]。

3億7000万年前の後期デボン紀には、アルカエオプテリス(Archaeopteris)などの樹木が豊富に生育し、これらが土壌を強固に固定したことで、河川の形態は主に網状から蛇行型へと変化した[217]。この変化は、「後期デボン紀の森林崩壊(Late Devonian wood crisis)」を引き起こしたとされる[218]。その主な要因は次のとおりである。

陸生無脊椎動物

動物が陸上に進出するには、摂食や排泄の機構を適応させる必要があり、ほとんどの陸生動物は卵子の体内受精を発達させた[198]。また、水と空気の屈折率の違いにより、視覚器官には構造的な変化が求められた。一方で、移動や呼吸は一部の点で容易になり、空気中では高周波音の伝達が良好であることから聴覚の発達が促された[197]。

最古の空気呼吸の証拠を持つ動物は、約4億1400万年前の前期デボン紀に生息した多足のヤスデである、ニューモデスマス(Pneumodesmus)である[220]。この生物が陸上で空気呼吸を行っていたことは、気管系への開口部である気門(spiracles)の存在によって示されている[221]。一方、約4億9000万年前のカンブリア紀とオルドビス紀の境界層からは、沿岸砂丘を移動したとされる大型の両棲性節足動物の生痕化石が見つかっており、これらは多足類の進化的な「近縁の系統」[222]とされるユーシカルシノイド(Euthycarcinoidea)によって残された可能性がある[223]。また、約4億4500万年前のオルドビス紀の他の生痕化石も、陸生無脊椎動物の存在を示唆する可能性がある。シルル紀とデボン紀の境界直前(約4億1500万年前)には、海岸や沖積平野に多数の節足動物が生息していた明確な証拠があり、物を摂食していたと見られる痕跡も確認されている[224]。節足動物は、関節を持つ外骨格を備えていたため、乾燥からの保護、重力に対する支持、そして水に依存しない移動手段を有しており、陸上への進出に高い前適応性を持っていた[198][225]。

一方、他の主要な無脊椎動物群については、陸上への進出を示す化石記録は乏しい。たとえば、非寄生性の扁形動物(Platyhelminthes)、線形動物(Nematoda)、紐形動物(Nemertea)には明確な化石記録がない。一部の寄生性線形動物は、琥珀中から化石として発見されているが、極めて稀である。また、環形動物(Annelida)の化石は石炭紀に知られているが、それらは依然として水生だった可能性がある。陸上における最古の腹足類(Gastropoda)の陸上化石は後期石炭紀にさかのぼるが、湿潤な環境を必要とするこれらの生物が本格的に陸上進出するには、落葉層の蓄積によって環境条件が整うのを待たねばならなかったと考えられている[197]。

確認されている最古の飛翔昆虫の化石は後期石炭紀のものであるが、昆虫が飛翔能力を獲得したのは、前期石炭紀あるいは後期デボン紀であったと推測されている。飛翔能力の進化は、捕食者や不利な環境条件から逃れ、より多様な食物資源や繁殖地を利用できるようになったことを意味する[226]。現生昆虫種の約99%は、飛翔性を持つか、もしくは飛翔能力を持っていた祖先から進化した種である[227]。

両生類

→詳細は「四肢動物」および「四肢動物の進化」を参照

四足類(四肢を持つ脊椎動物)は、後期デボン紀(3億7000万~3億6000万年前)の比較的短い期間に、他の扇鰭類(せんきるい)から進化した[230]。初期の群は総称して迷歯類(Labyrinthodontia)と呼ばれ、水中生活を維持し、幼生はオタマジャクシの様な形態を持っていた。この発生様式は、現代の両生類にも見られる。

ヨウ素および甲状腺ホルモンであるT4/T3は、両生類の変態と神経系の進化を促進し、水中で草食性だった幼生を、より発達した神経系、視空間能力、嗅覚、認知能力を備えた陸生性・肉食性のカエルへと変化させる[208]。このうちT3の新たなホルモン作用は、脊椎動物の細胞にT3受容体が形成されたことによって可能となった。まず、6億~5億年前に、変態を引き起こすα型T3受容体が原始的な脊索動物に出現し、次いで2億5千万~1億5千万年前には、代謝および熱産生に関与するβ型T3受容体が鳥類および哺乳類に出現したとされる[231]。

1950年代から1980年代初頭にかけては、四肢動物は干上がりつつある水場から別の水場へ移動するために、すでに陸上を這う能力を獲得していた魚類から進化したと考えられていた。しかし1987年、約3億6300万年前のアカントステガ(Acanthostega)のほぼ完全な化石が発見され、この後期デボン紀の過渡的な動物が、脚と両肺、および鰓(えら)を備えていたにもかかわらず、陸上生活には適さなかったことが明らかになった。四肢や手首・足首の関節は自重を支えるには弱く、肋骨は短く肺が体重で押しつぶされるのを防げず、魚のような尾鰭(おびれ)は地面に引きずることで損傷しやすい構造であった。

現在では、体長約1メートル (3.3 ft)のアカントステガは、浅い水域に生息する完全な水生捕食者であったと考えられている。その骨格は、身体を水中に保ったまま頭部を持ち上げて空気を吸うのに適していた。たとえば、顎は空気を飲み込むのに適した形状に変形しており、頭蓋後部の骨は互いに固定されて、頭部を持ち上げる筋肉の強固な付着点となっていた。さらに、頭部は肩帯と接続しておらず、明確な頸部(けいぶ)を備えていた点も注目される[228]。

デボン紀における陸上植物の繁茂は、空気呼吸が有利になる理由を説明する手がかりとなる。樹木の落葉が小川や河川に堆積することで水生植物の成長が促進され、それにより草食性の無脊椎動物や、それを捕食する小型魚類が集まるようになった。これらの小動物は捕食対象として魅力的であったが、当時の環境は大型の海洋性捕食魚には適さなかった。さらに、温暖な淡水は冷水よりも溶存酸素が少なく、加えて植物の分解過程でも酸素が消費されたため、これらの水域では酸素欠乏状態にあったと考えられている。このような環境下では、空気呼吸が不可欠であった[228]。

その後の発見により、アカントステガと完全な魚類に近い動物との間に位置する、より初期の過渡的形態が存在したことが明らかとなった[232]。しかし、初期の四肢動物の化石と、中期石炭紀において陸上生活に高度に適応した脊椎動物の化石との間には、約3000万年にわたる「ローマーのギャップ(Romer's gap)」と呼ばれる空白期が存在する。この期間中に出現したとされるいくつかの化石には、四肢末端に5本の指を持つ特徴が認められ、真の四肢動物(クラウン四肢動物)がこの時期に現れたことを示唆している。このギャップ以降に出現した化石の中には、現生の両生類に近縁とされる種に由来するものもあり、これらの動物は皮膚を湿らせた状態に保ち、水中で産卵する必要があったと考えられる。一方で、有羊膜類に近縁とされる種に由来する化石も見つかっており、これらの動物は防水性の高い皮膚と卵膜を備え、水場から離れた環境でも生活と繁殖が可能であった[229]。石炭紀の熱帯雨林崩壊(Carboniferous Rainforest Collapse)は、両生類に対する有羊膜類の優勢をもたらす契機となった可能性がある。

爬虫類

| 有羊膜類 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Amniotes |

乾燥した環境でも卵が生存できる有羊膜類は、おそらく後期石炭紀(3億3000万~2億9890万年前)に進化したと考えられている。現存する有羊膜類の2大系統である単弓類(Synapsida)と竜弓類(Sauropsida)の最古の化石記録は、約3億1300万年前のものである[234][235]。単弓類の盤竜類(Pelycosauria)とその子孫である獣弓類(Therapsida)は、よく知られたペルム紀(2億9890万~2億5190万年前)の化石床において、陸生脊椎動物で最も一般的な群である。しかし、これらの化石はすべて中緯度の温帯地域から発見されており、赤道付近の高温かつ乾燥した環境では、竜弓類と両生類が優勢であったという証拠が存在する[236]。

ペルム紀-三畳紀境界の大量絶滅では、陸生脊椎動物のほぼすべてと[237]、その他の多くの生物群が絶滅した[238]。この大災害からの回復には3000万年を要したと推定されており[239]、その回復期に、それまでほとんど注目されなかった竜弓類の一群が、最も豊かで多様な陸生脊椎動物となった。後期ペルム紀の地層からは、少数の主竜型類(Archosauriformes)の化石が発見されているが[240]、中期三畳紀までには主竜類(Archosauria)が陸上の優勢な脊椎動物であった。恐竜は後期三畳紀に他の主竜類から分化し、ジュラ紀および白亜紀(2億140万~6600万年前)において、陸生脊椎動物として卓越した地位を確立した[241]。

鳥類

後期ジュラ紀に、小型で肉食性の獣脚類恐竜から鳥類が進化した[242]。最初の鳥類は、歯と長い骨質の尾を祖先から受け継いでいたが[242]、後期ジュラ紀の末までには歯のない角質の嘴(くちばし)を持つ種が現れ、前期白亜紀[243]までには尾端骨をもつ短尾の形質を持つものが現れた[244]。

哺乳類

三畳紀には、主竜類および恐竜が台頭し始めていたが、一方で獣弓類の子孫である哺乳形類(Mammaliaformes)は、小型で主に夜行性の食虫動物へと進化した。このような生態学的な生活様式が哺乳類の進化を促進させ、たとえば夜行性の生活様式は内温性(恒温性)や体毛が発達した可能性がある[245]。前期ジュラ紀(1億9500万年前)には、現代の哺乳類と多くの点で類似した特徴をもつ動物が存在していた[246]。

中期ジュラ紀には化石記録上の空白期間があるが[247]、マダガスカルで発見された歯の化石は、単孔類(Monotremata)につながる系統と、他の現生哺乳類につながる系統の分岐が約1億6700万年前までに起こっていたことを示している[248]。

非鳥類型恐竜は、約1億5000万年にわたり陸生脊椎動物の主要な地位を占めたが、6600万年前の白亜紀-古第三紀における大量絶滅によって、恐竜を含む多くの生物群とともに絶滅した[249]。この大量絶滅の後、哺乳類は分類群、大きさ、形態の範囲がそれまで限定的だったものから急速に多様化し、体の大きさを増し、形態の幅を広げた[250][251]。コウモリは大量絶滅から1300万年後には空を飛び始めたとされ[252]、鯨類は1500万年後には海洋環境へと進出した[253]。

顕花植物

|

→詳細は「顕花植物」を参照

最初の顕花植物は、約1億3000万年前に出現した[256]。顕花植物の種数は25万~40万種に及び、他のすべての地上植物を合わせた数よりも多く、現代の大部分の陸域生態系において優勢な植生を構成している。化石記録によれば、顕花植物は前期白亜紀(1億3000万~9000万年前)に急速な多様化を遂げており[254][255]、その拡大は花粉媒介昆虫の進化と関連していたとされる[255]。現生の顕花植物の中では、モクレン属(Magnolia)がこのグループの共通祖先に比較的近いと考えられている[254]。しかし、顕花植物の進化初期段階については、古生物学的に明確に特定されていない[254][255]。

社会性昆虫

→詳細は「真社会性」を参照

社会性昆虫は、各コロニー内の大多数の個体が不妊であるという点において、注目すべき存在である。この特徴は、自然選択や「利己的遺伝子」といった進化の基本概念に反するように見える。実際、真社会性をもつ昆虫種は非常に少なく、現存の約2,600科のうち、真社会性の種を含むのはわずか15科にすぎない。また、節足動物における真社会性の進化は、独立に12回程度しか起こっていないとされているが、一部の系統は複数の科へと分化している。それにもかかわらず、社会性昆虫は際だった進化的成功を収めている。たとえば、アリやシロアリは既知の昆虫種のおよそ2%にすぎないが、昆虫全体の総生物量の50%以上を占めている。彼らの縄張りを制御する能力が、その成功の基盤となっていると考えられている[257]。

大多数の個体が繁殖機会を放棄するという現象は、長らく、これらの種が採用する特異な性決定様式(半倍数性、haplodiploid)によって説明されてきた。この仕組みには逆説的な側面があり、同じ女王から生まれた不妊の働きアリは、自らが子を残すよりも、女王の子供(きょうだい)の世話をする方が、自分と同じ遺伝子をより多く次世代に伝えられる点で有利とされる[258]。しかし、エドワード・O・ウィルソン(Edward O. Wilson)とバート・ヘルドブラー(Bert Hölldobler)は、この説明には欠陥があると主張している。たとえば、この仮説は血縁選択に基づいているが、複数の女王が存在するコロニーでは、縁故主義的行動の証拠は観察されていないという。彼らによれば、真社会性は、捕食者や競争者からの強い圧力が存在する一方で、「要塞」として機能する巣を構築できるような環境においてのみ進化しうる。コロニーがこのような防御的拠点を確保すると、協働的な採餌活動を通じて、さらなる利点も獲得するようになる。この仮説を支持する例として、彼らは半倍数性を持たない[259]デバネズミ科(Bathyergidae)のモグラネズミにおける真社会性の進化をあげている[257]。

昆虫の最古の化石は、約4億年前の前期デボン紀の地層から発見されており、飛翔能力を持たないわずかな種のみが保存されている。約3億年前の後期石炭紀に形成されたメゾン・クリークラーゲルシュテッテン(Mazon Creek)からは、現代の基準では巨大といえる種を含む約200種の昆虫化石が発見されており、昆虫がすでに草食性、腐食性、捕食性といった現代的な生態的地位を占めていたことが示されている。社会性のシロアリとアリは前期白亜紀に初めて現れ、高度な社会性を持つミツバチは後期白亜紀の地層から発見されているが、中期新生代に至るまで広く繁栄することはなかった[260]。

人類

→詳細は「人類の進化」を参照

現生人類が他の生命体と同様に、太古の共通祖先から進化したという考えは、1844年にロバート・チェンバース(Robert Chambers)によって提唱され、1871年にチャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)によって展開された[261]。現生人類は、直立歩行を行う類人猿の系統から進化しており、その起源は600万年以上前のサヘラントロプス(Sahelanthropus)にまでさかのぼる[262]。

最古の石器は約250万年前のもので、アウストラロピテクス・ガルヒ(Australopithecus garhi)によって製作されたと考えられている。これらの石器は、石器による切り傷のある動物の骨の近くから発見された[263]。初期のヒト亜科(Homininae)の脳の大きさはチンパンジーと同程度であったが、過去300万年の間に脳容積は4倍に増加した。統計解析によれば、ヒト亜科の脳の大きさは化石の年代にほぼ完全に依存しており、分類上の種の違いによる影響はごくわずかとされる[264]。

現生人類が、既存の進化したヒト属の集団から世界各地で同時に進化したのか、あるいはアフリカに起源をもつ小規模な単一集団の子孫であり、約20万年前以降に全世界へ拡散して既存のヒト亜科種に置き換わったのかについては、長年にわたり議論が続いている[265]。さらに、解剖学的に現生的な人類において、知性、文化、技術の面で「大躍進(Great Leap Forward)」が約4万~5万年前に起こったのかどうか、またそれが、化石には現れない神経学的変化に起因するのかについても、議論の対象となっている[266][267]。

Remove ads

大量絶滅

→詳細は「大量絶滅」を参照

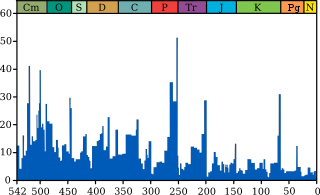

地球上の生命は、少なくとも5億4200万年前以降、断続的に大量絶滅に見舞われてきた。これらの現象は当時の生物にとっては壊滅的な災害であったが、一方で、地球上の生命進化を加速させる契機となることもあった。ある生態的地位における優位性が、ある生物群から別の生物群へと移行する場合、新たな生物群が旧来の生物群よりも「優れている」ためであることは稀であり、多くの場合、大量絶滅によって旧来の支配的な生物群が消滅し、新たな生物群が進出する機会が生じたことによる[31][268]。

化石記録によれば、大量絶滅間の間隔が次第に長くなっており、平均的な絶滅率および背景絶滅率(大量絶滅を除いた通常の絶滅率)は減少傾向にある可能性が示唆されている。これらの傾向は、次のような複数の要因によって説明されうる[269]。

- 過去5億年の間に、海洋環境が生命にとってより好適なものとなり、大量絶滅の影響を受けにくくなった可能性がある。たとえば、溶存酸素が広範囲に分布し、深海にまで到達するようになったこと、陸上生命の進化により栄養塩の流出が抑制されて富栄養化や無酸素現象のリスクが低減したこと、さらには海洋生態系の多様化によって食物網の脆弱性が低下したことなどがあげられる[270][271]。

- 完全な化石の保存は極めて稀であり、多くの絶滅生物は部分化石としてのみ記録されている。特に古い地層では完全な化石の保存がより困難である。このため、古生物学者が同一個体の異なる部位を別の属に誤って分類する例があり、これらの断片に合わせて新たな属が設けられることもあった。アノマロカリス(Anomalocaris)の事例はその典型である。古い化石ほど現存生物のどの構造にも類似せず、保存状態も悪いため、このような誤分類のリスクが高くなる。その結果、こうした「余剰な属」の多くは他の標本では確認されず、記録上は非常に短期間で絶滅したかのように見える[269]。

化石記録に示される生物多様性、すなわち「ある時点において生存していた固有属の数(その属の最初の出現がその時点以前、最後の出現がその時点以降であるもの)」は、次のような傾向を示している[272]。5億4200万年前から4億年前までは比較的急激な増加が見られ、4億年前から2億年前までは穏やかな減少傾向を示す(この時期には壊滅的なペルム紀-三畳紀大量絶滅が含まれる)。その後の2億年前から現在にかけては、再び急速な増加が観察される[272]。

参照項目

脚注

書誌

推薦文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads