トップQs

タイムライン

チャット

視点

白鳳地震

684年に発生した巨大地震 ウィキペディアから

Remove ads

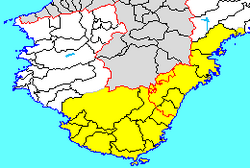

白鳳地震(はくほうじしん)は、白鳳時代(飛鳥時代後期)の天武天皇13年10月14日(ユリウス暦684年11月26日)に起きた巨大地震。南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。

西暦換算に関する注意

|

南海トラフの巨大地震と推定される地震の確実な記録としては最古のものである。白鳳の大地震(はくほうのおおじしん)、白鳳大地震(はくほうおおじしん)[1]、あるいは天武地震(てんむじしん)とも呼ばれる。

記録による土佐や伊予の被害の様相から南海道沖の地震と考えられていたため、白鳳南海地震(はくほうなんかいじしん)とも呼ばれてきたが、発掘調査により、ほぼ同時期に東海道沖も震源域(宝永地震のように南海トラフ全域)となった可能性が推定されている。

Remove ads

「最古の地震」

白鳳地震は、『日本書紀』に記述があり[2]、有史以来、確かな記録の残る南海トラフ巨大地震と推定される地震としては最古のものである[3]。

なお、『日本書紀』にある最古の地震の記録は允恭5年7月14日(ユリウス暦[J]416年[注釈 1]8月22日、グレゴリオ暦[G]8月23日)のものであるが(允恭地震)、これは「地震」(なゐふる)とあるのみである。また、推古7年4月27日(599年5月26日[J]、5月28日[G])には大和で家屋倒壊の地震被害の記録が登場するが(推古地震)、これらは大和(飛鳥)で大地震であったことを推察するのみであり震源域は特定されていない。

震源域がほぼ判明しているものとしては、白鳳地震の6年前の天武7年12月(679年初頭)の筑紫における水縄断層上で発生したと見られる筑紫地震の記録が登場する。

森博達は『日本書紀』の記述を正格漢文で綴られたα群と、倭音で表記された和化漢文で綴られたβ群とに分類し[4][5]、巻第29、天武紀の地震の記録は全てβ群に属しており、このβ群の記述は日食や彗星など天文現象の記録との整合性から信頼度が高いとされる[6]。

Remove ads

地震の記録

要約

視点

天武天皇13年[注釈 2]10月14日人定(亥時)(ユリウス暦684年11月26日20 - 22時頃[注釈 3]、グレゴリオ暦684年11月29日)、諸国に亘る大地震が発生した。

山崩れ、河涌くとする液状化現象を思わせる記録があり、諸国の郡の官舎、百姓の倉屋、寺塔、神社が多く倒壊した。伊予湯泉(いよのゆ)や、紀伊の牟婁湯泉(むろのゆ)が没れて湧出が止まった。土佐では田畑50余万頃[注釈 4](約12km2)が海中に没した。加えて津波が襲来し、土佐における被害がひどく調を運ぶ船が多数流失した。この様相は昭和南海地震、安政南海地震および宝永地震にも見られた現象であり[7]、田畑の水没は南東上がりの地盤変動によると思われる[8]。

土佐の沈降して海となった地は、江原真伍による土佐市の高岡付近とする説および、今村明恒の高知市東部とする説[1]などがあり、昭和南海地震による類推から高知市東部の可能性が高いが、高岡方面の沈降も否定できないと推定される[9]。田畑の海没面積は安政南海地震と同程度とされ、宝永地震の半分程度とされるが[1]、江戸時代の山内氏入国以降に浦戸湾周辺など各地で新田開発を行ったことを考慮すれば、田畑の海没面積を以て地震による変動量を比較することは困難である[10]。

河角廣(1951)は規模MK = 7. を与えていたが[11]、小数点以下は与えられておらず根拠も示されていない。これからマグニチュードはM8.4と換算されていた。また、M≒81⁄4[12]、これを四捨五入したM8.3[13]、あるいはM8 - 9[14]などと推定されているが、その根拠は畿内から土佐と広い範囲に被害が及んだ南海トラフ沿いの巨大地震との推定のみであり、断片的な記録しか有しない歴史地震であるため数値は不確定なものである。紀伊半島沿岸で発見された津波堆積物から、本地震の規模が超巨大であった可能性も推定されている[15]。

震央は北緯32.8度 東経134.3度と推定されている[16][注釈 5]が、南海道沖を震央とみなしただけであり、幅を持たせた推定値(東経133.5 - 135.0°E, 北緯321⁄4 - 331⁄4°N)[12]の平均をとって四捨五入したものである。また、この震央や規模は、乏しい地震記録から、温泉が停止した松山と白浜を震度V以上、土佐、本宮、熊野をE(大地震)とした震度分布から求めたものである[17][18]。

- 『日本書紀』巻第二十九、天武13年10月14日(684年11月26日[J]、11月29日[G])、地震および伊豆諸島噴火[注釈 6]の記録。東方から聞えた鼓音は『日本書紀』の記述にある噴火の音に囚われる必要はなく、熊野灘方面で発生した津波の音である可能性も指摘されている[19]。

天武天皇十三年冬十月

壬辰。逮于人定、大地震。挙国男女叺唱、不知東西。則山崩河涌。諸国郡官舍及百姓倉屋。寺塔。神社。破壌之類、不可勝数。由是人民及六畜多死傷之。時伊予湯泉没而不出。土左国田苑五十余万頃。没為海。古老曰。若是地動未曾有也。是夕。有鳴声。如鼓聞于東方。有人曰。伊豆嶋西北二面。自然増益三百余丈。更為一嶋。則如鼓音者。神造是嶋響也。

- 天武13年11月3日(684年12月14日[J]、12月17日[G])、土佐国司による津波の状況の報告。地震18日後に津波が襲来したのではなく、津波は10月14日の地震によるもので、11月3日は被害を報告した日付と解釈され、上京する道中の古代における交通不便の状況の証左であると解釈される[1][20]。

十一月

庚戌。土左国司言。大潮高騰。海水飄蕩。由是運調船多放失焉。

- 天武14年3月(685年4月頃)、信濃における火山灰によると見られる被害。浅間山の噴火とされるが[21]、現代の再研究では風向きから推定して長野県西方の火山、例えば焼岳であろうとする説がある[22][23]。

天武天皇十四年三月

是月。灰零於信濃国。草木皆枯焉。

- 天武14年4月4日(685年5月12日[J]、5月15日[G])、紀伊国司による牟婁湯泉湧出停止の報告。

夏四月丙子朔己卯。紀伊国司言。牟婁湯泉没而不出也。

湧出停止した温泉

『日本書紀』には「伊予湯泉や牟婁湯泉が没れて出でず」とあるのみで、具体的な温泉名が記述されているわけではない。

牟婁湯泉は、牟婁郡にある湯崎温泉(現・南紀白浜温泉)、あるいは湯の峰温泉であろうとされる[19]。湯の峰温泉であれば、1944年東南海地震で湧出が停止したとする証言がある一方、1946年南海地震では不明であるが、震源域を指南する可能性がある[24][25]。

伊予湯泉は、道後温泉(現・松山市)とする説[19][26]、湯之谷温泉(現・西条市)付近にあったとする説がある[27][28]。『日本書紀』の斉明天皇7年正月14日(661年2月18日[J])の条項には「御船泊于伊予熟田津石湯行宮」とあり、この熟田津(にぎたつ)は道後温泉の近くの湊が通説とされている。しかし、『西條誌』の安知生村の項目には、熟田津は今の西田村(西条市の石鎚神社口之宮、湯之谷温泉付近)であるが、松山道後温泉郡にも同地名があり、直ちに定めることはできないとしている[29]。

『万葉集』巻三にある、山部赤人が伊予の温泉に至りて詠んだ歌には、「島山の宜しき国とこごしかも伊予の高嶺の射狭庭の岡に立たして歌思ひ辞思ほししみ湯の上の木群を見れば臣の木も生ひ継ぎにけり」とある。井上通泰は、この伊予の高嶺は「按ずるに石鎚山としては地理かなはず」として道後温泉から地理的に遠すぎるとしている[30][31]。一方深田久弥は、伊予の高嶺と言えば石鎚山とみなす他にないと述べている[31]。射狭庭(いさにわ)の岡が、道後の湯築城がある岡を指すのであれば、ここから石鎚山は見えない。一方、伊予の高嶺が石鎚山に限らず、瓶ヶ森や笹ヶ峰を含む石鎚連峰を指すとしても、伊予の高嶺が美しく見える場所は湯之谷温泉からそう遠くない西条市氷見の石岡神社付近ではないかとされる[27]。

この伊予湯泉が白鳳地震によって壊滅的被害を受け、奈良時代初期には伊予の湯は道後温泉のみとなった。平安時代後半から伊予の覇者が越智氏から河野氏へ移り、南北朝時代には伊予の中心が松山平野となったことから、伊予の湯と言えば道後温泉と認識されるようになったのであろうとされる[27]。

『日本書紀』以外の史料

本地震に関して、発生当時に近い時期に編纂され信頼性の高い根本史料は上記の『日本書紀』の記事のみである。『類聚国史』や『日本紀略』にも本地震が記載されているが、『日本書紀』からの転載や抄録である[19]。

以下は地震発生より遥か降る時期に編纂された史料であり、信頼性は劣る。

『熊野年代記』にも熊野浦々に津波が入り、翌年には大破した熊野三山の造修料として黄金が下ったとされる記録がある[32]。ただし、『熊野年代記』は地震より遥か後世の近世に書かれた書物であり、本地震に関しては信憑性の高い史料とは言えない[33]。

『邇幣姫神社由緒記』には本地震で三瓶山の親三瓶と子三瓶の間の層雲越で激しく鳴動し、夥しい土砂崩れや転石があり浮布池が出来たと記される[34][35][36]。

『朝倉村誌』には、越智郡(現・今治市)に、かつて天然の良港である朝倉港があり、畿内と九州を結ぶ中間碇泊地として栄えていたが、本地震によって遠浅であった海が陸化して府中平野が出現し、碇泊地は朝倉郷から桜井郷の湊にとって代わられたとある[37]。

口碑

高知県の各地に白鳳地震の地変や津波に関する口碑が伝わる[20][38]。しかし、その多くが後世の宝永地震後から明治時代にかけて書き記されたもので、「五十余万頃」という膨大な数字に驚いて誤解したと思われ、荒唐無稽で信頼し難いものも少なくない[9][10]。白鳳地震により陥没して土佐湾が生じたと解釈するのは誤りとされる[1][8]。

- 「白鳳地震陥没の地面は、東の方室戸岬より西の方足摺岬に達する一大地積にして黒田、黒土、上鴨、下鴨の四郡に分石高二十六万石程の地なり」。黒田、黒土、上鴨、下鴨の四郡は黒田郡あるいは黒田郷と呼ばれる。「陥没の音が京都まで聞こえた」。

- 「昔、大良千軒、小田千軒などといえる繁栄の市あり、白鳳地震の時陥没して今海底に帰せり。」(高岡郡、吾川郡南部海浜に残る言い伝え)

- 「昔白鳳の前、須崎の海上に大坊千軒と称する繁栄の浦あり一日漁人其浦にて奇異なる人魚を獲たりしが浦中の一少女がこれを舐ぶりしに成長し極めて長寿を享け諸国を遍歴し若狭の国に留まり八百歳の齢に達し為に八百比丘尼の名を獲しが後に土佐にかへり産土神なる鴨社に石塔を寄進せり大坊の浦の大震の時海底に帰せしが鴨社の石塔は今に現存せり」(高岡郡多之郷村)

- 「高知市街の入口なる浦戸港の北方を孕(はらみ)という。距離六、七町の小海峡をなす。白鳳大変の時、大浪南方より打寄せ、この山脈を蹴破りて小海峡をなせしが、当時その打欠ぎたる山の一部をば、なお浦勢にて北に押流し、孕より二十丁程北方に坐らしめたり。これ今日の比島なり。」

Remove ads

発掘調査

『日本書紀』による記録は、南海道沖の地震を示唆するもののみであるが、発掘調査によりこの南海道沖の地震の発生が裏付けられ、さらに同時期に東海道沖の地震の発生を示唆する痕跡が発見されている[39]。

- 東海道沖の地震の痕跡

- 静岡市川合遺跡では7世紀中頃の遺構と埋土が砂脈に引裂かれ、8世紀の遺構は砂脈を削り込んでいることから、7世紀中頃から8世紀の間に砂脈が生成したと考えられる。

- 1989年末から行われた発掘調査では、静岡県袋井市の原野谷川の自然堤防上にある坂尻遺跡において、7世紀後半と推定される液状化の痕跡が発見された。

- 1992年には愛知県一宮市の田所遺跡において、噴砂の痕跡が発掘された。

- 2000年には三重県尾鷲市大池で合計10層の津波堆積物が発見され、放射性炭素年代測定により上から4番目のものが7世紀の年代を示した[40]。

- 2011年

- 南海道沖の地震の痕跡

- 和歌山県では紀ノ川北岸にある川辺遺跡から、7世紀後半から8世紀初頭と推定される砂礫層の液状化現象の痕跡が発見された。

- 奈良県明日香村の酒船石遺跡では石垣が7世紀後半に達磨落しの様に崩壊した痕跡が発見された[44]。

- 淡路島の汁谷遺跡では7世紀後半に当時の住居が砂脈で引裂かれた痕跡が発見された。

これらの調査により、東海道沖の地震もほぼ同時期に起きたことが裏付けられた[45]。また『日本書紀』にはこの夕刻に伊豆嶋の西北で噴火があり島が生じたとする記録もあり、伊豆諸島の噴火を誘発した可能性も考えられる[3]。大分県佐伯市間越龍神池で発見された津波堆積物の層厚から、白鳳地震は、宝永地震と並ぶ超巨大地震であったとも推定される[46][47]。石橋克彦(1999)も、684年前後の別の日に発生していたならば記載されるであろう東海道沖の地震らしき記述は見られず、684年11月26日[J]の地震が東海道沖の地震を含んでいた可能性はあり得るが、現段階で可能性が強いとまでは断言できないとしている[19]。石橋(2014)は南海トラフ全域が震源域となった可能性が高いとしている[48]。

天武年間の地震活動

『日本書紀』には、679年の筑紫地震前後から白鳳地震の2年後までの間に、「地震」や「地動」などの記録が集中して出現している。具体的な震源は不明であるが、この時期西日本あたりで地震活動が活発であったことが窺われる[20][49][50]。

- 天武4年

- 11月(675年終盤) - 是月 大地動

- 天武6年

- 6月14日(677年7月19日[J]、7月22日[G]) - 大震動

- 天武7年

- 12月(679年初頭) - 是月 筑紫国大地動之 地裂広二丈 長三千余丈 百姓舍屋 毎村多仆壌 是時百姓一家有岡上 当于地動夕 以岡崩処遷 然家既全 而無破壌 家人不知岡崩家避 但会明後 知以大驚焉

- 天武8年

- 10月11日(679年11月19日[J]、11月22日[G]) - 地震

- 11月14日(679年12月21日[J]、12月24日[G]) - 地震

- 天武9年

- 9月23日(680年10月21日[J]、10月24日[G]) - 地震

- 天武10年

- 3月21日(681年4月14日[J]、4月17日[G]) - 地震

- 6月24日(681年7月15日[J]、7月18日[G]) - 地震

- 10月18日(681年12月3日[J]、12月6日[G]) - 地震

- 11月2日(681年12月17日[J]、12月20日[G]) - 地震

- 天武11年

- 正月19日(682年3月3日[J]、3月6日[G]) - 地動

- 3月7日(682年4月19日[J]、4月22日[G]) - 地震

- 7月17日(682年8月25日[J]、8月28日[G]) - 地震

- 8月12日(682年9月19日[J]、9月22日[G]) - 大地動

- 8月17日(682年9月24日[J]、9月27日[G]) - 亦地震 是日平旦 有虹当于天中央 以向日

- 天武13年

- 10月14日(684年11月26日[J]、11月29日[G]) - 白鳳地震

- 天武14年

- 12月10日(686年1月9日[J]、1月12日[G]) - 自西発之地震

- 朱鳥元年

- 正月19日(686年2月17日[J]、2月20日[G]) - 地震

- 11月17日(686年12月7日[J]、12月10日[G]) - 地震

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads