トップQs

タイムライン

チャット

視点

藤原伊尹

日本の公卿 ウィキペディアから

Remove ads

藤原 伊尹(ふじわら の これただ/これまさ、延長2年7月15日(924年8月18日) - 天禄3年11月1日(972年12月9日))は、平安時代中期の公卿・歌人。「伊尹(いいん)」は古代中国・殷の天乙が阿衡(あこう)に任じ、太甲を一時追放して摂政となった名臣の名である(「阿衡事件」を参照)。

Remove ads

概要

妹の中宮・安子が生んだ冷泉天皇・円融天皇の即位に伴って栄達し、摂政・太政大臣にまで上り詰めたが、まもなく病気により早逝した。孫に書家として名高い藤原行成がおり、子孫は世尊寺家として書道を世業とした。

経歴

要約

視点

天慶4年(941年)従五位下に叙爵する。 村上朝の天暦・天徳年間に右兵衛佐・左近衛少将/権中将と武官を歴任する一方で五位蔵人を兼任した。この間、妹の安子が村上天皇の中宮となり、東宮憲平親王・為平親王・守平親王の三皇子を産み、師輔の家が外戚としての地位を固める。

天徳4年(960年)、右大臣であった父が急死する。この時、伊尹は従四位上・蔵人頭兼左近衛権中将で、弟の兼通・兼家もそれぞれ従四位下・中宮権大夫、正五位下・少納言に過ぎなかった。しかし、憲平親王を皇太子と定めた村上天皇の強い意向で、同年の除目で伊尹は参議に進み、康保4年(967年)正月には従三位に叙せられるとともに、先任の参議4名(源雅信・小野好古・源重信・藤原朝成)を飛び越して権中納言に昇進する。その間に弟の兼通・兼家を相次いで蔵人頭に送り込み、村上天皇との関係を強化した。

同年5月に村上天皇が崩じて憲平親王が即位(冷泉天皇)、伊尹は天皇の外伯父となる。伊尹は大臣未経験であったため、伯父の実頼が、故・師輔にかわるかたちで関白太政大臣に就任したが、伊尹ら兄弟が、政治を主導した。12月には権大納言に任じられ、翌安和元年(968年)正三位に昇る。伊尹は冷泉天皇に娘の懐子を女御として入内させており、同年には師貞親王が生まれている。

冷泉天皇には狂気の病があり長い在位は望めなかったことから、取り急ぎ東宮に同母弟の為平親王か守平親王が立てられることになった。そして選ばれたのは年少の守平親王だったが、これは為平親王の妃が左大臣・源高明の女子であり、将来源氏が外戚となることを藤原氏が恐れたためだった。さらに翌安和2年(969年)には源満仲の誣告により高明は謀反の咎で突如失脚し、大宰府へ左遷されてしまった(安和の変)。この陰謀の首謀者は明らかでないが、伊尹が仕組んだという説もある。同年冷泉天皇は守平親王に譲位(円融天皇)。東宮には伊尹の外孫である師貞親王が立てられた。

天禄元年(970年)正月、右大臣就任。5月に実頼が薨去すると、伊尹が後を継いで藤氏長者となり摂政に任じられた。翌天禄2年(971年)には太政大臣に任じられ、正二位に進む。ここに伊尹は名実共に朝廷の第一人者となったが、それから程ない天禄3年(972年)8月頃病に倒れる[2]。10月には重篤な状態となったらしく円融天皇から病気平癒のために度者80名を与えられるが[3]、10月末に死期を悟った伊尹は上表して摂政を辞し、11月1日薨去。享年49。最終官位は太政大臣正二位。正一位を贈られ、謙徳公と諡された。死因は飲水病(糖尿病)[4]あるいは悪瘡とされる[2]。

- 没後

没後12年経った永観2年(984年)円融天皇が譲位して、伊尹の外孫である師貞親王が即位する(花山天皇)。外伯父となった伊尹の子の中納言・義懐が朝政を執るが、花山天皇は兼家の策謀によってほどなく出家して譲位し、新帝・一条天皇の外祖父である兼家が摂政となった(寛和の変)。兼家の子孫が摂関家の嫡流として繁栄する一方、絶望した義懐は出家遁世してしまい、これ以後の伊尹の系統は奮わなかった。

- 略系図

| 藤原忠平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 実頼 | 師輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 〔小野宮流〕 | 伊尹 | 村上天皇女御 安子 | 兼家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 冷泉天皇女御懐子 | 義懐 | 冷泉天皇 憲平親王 | 為平親王 | 円融天皇 守平親王 | 〔九条流〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 花山天皇 師貞親王 | 〔現皇室〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

人物

性格は豪奢を好み、大饗の日に寝殿の壁が少し黒かったので、非常に高価な陸奥紙で張り替えさせた[5]。父の師輔は子孫に節倹を遺訓していたが、伊尹はこの点は守らなかった[6]。

和歌に優れ、天暦5年(951年)梨壺に設けられた撰和歌所の別当に任ぜられて梨壺の五人を統括するなど『後撰和歌集』の編纂に深く関与した。『後撰和歌集』(2首)以下の勅撰和歌集に38首が入首[7]。家集『一条摂政御集』(『豊蔭集』)がある。

逸話

『大鏡』において、伊尹の若死についての以下の逸話がある。

- 伊尹の父師輔は自らの葬儀について、極めて簡略にするように遺言していたにもかかわらず、伊尹は通例通りの儀式を行った。師輔の遺言に背いたために伊尹は早逝したとの噂があったとされる[6]。

- 伊尹が若年の頃の除目で藤原朝成と共に蔵人頭の候補になった。朝成は伊尹がまだ若く、家柄もよいのだから、これからも機会はあろうが、自分はこれが最後の機会だから譲ってくれと頼み込んだ。伊尹はこれを承知するが、結局、蔵人頭には伊尹がなった。朝成は生霊となって祟りをなし、摂政になって程ない伊尹を殺し、その子らにも祟りをなしたという。なお、記録上両者が官職を競合したとする証拠はなく、伊尹は朝成よりも先に亡くなっている[8]。

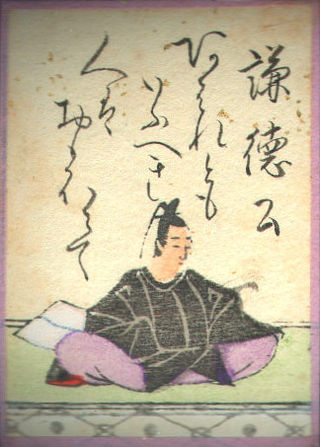

小倉百人一首 45番

- あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな

家集『一条摂政御集』冒頭の歌として著名。身分の低い役人に仮託して物語的に構成した歌物語である。

Remove ads

官歴

※日付=旧暦

- 天慶4年(941年) 2月7日:叙爵(従五位下)。4月12日:昇殿

- 天慶5年(942年) 12月17日:侍従

- 天慶9年(946年) 3月7日:右兵衛佐

- 天暦2年(948年) 正月7日:従五位上。正月30日:左近衛少将。10月9日:五位蔵人(一説では2月)。

- 天暦3年(949年) 正月24日:兼美濃介

- 天暦5年(951年) 正月30日:兼紀伊権介。月日不詳:兼撰和歌所別当

- 天暦6年(952年) 正月7日:正五位下

- 天暦9年(955年) 正月7日:従四位下。正月17日:昇殿。7月27日:左近衛権中将。8月7日:蔵人頭

- 天暦10年(956年) 3月24日:春宮権亮(春宮・憲平親王)

- 天徳2年(958年) 正月30日:兼伊予権守

- 天徳4年(960年) 正月7日:従四位上。8月9日:兼伊予守。8月22日:参議、左近衛権中将如元。

- 天徳5年(961年) 正月25日:兼伊予守(一説では兼紀伊権守、あるいは3月25日兼任)

- 応和3年(963年) 正月22日:兼備中守

- 康保2年(965年) 正月7日:正四位下

- 康保4年(967年) 正月20日:従三位、権中納言。12月13日:権大納言

- 安和元年(968年) 11月23日:正三位

- 安和2年(969年) 3月26日:大納言兼右近衛大将。11月11日:兼左近衛大将

- 安和3年(970年) 正月27日:右大臣。2月2日:左近衛大将如元。5月20日:摂政宣下、右大臣・左近衛大将如元。7月13日:従二位。7月28日:辞左近衛大将。10月20日:蔵人別当

- 天禄2年(971年) 11月2日:正二位

- 天禄3年(972年) 10月23日:辞摂政[9]。11月1日:薨御(太政大臣正二位)。11月5日:贈正一位、封三河国、諡号謙徳公

Remove ads

系譜

関連作品

- テレビドラマ

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads