トップQs

タイムライン

チャット

視点

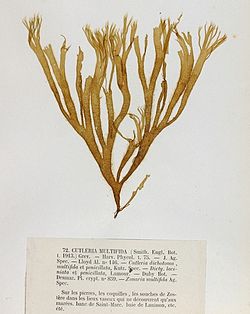

褐藻

褐色を呈している藻類の一群 ウィキペディアから

Remove ads

褐藻(かっそう、英語: brown algae[注 1])はワカメやコンブ、ヒジキ、モズクなどを含む藻類の一群、またはこれに属する藻類のことである。分類学的には、オクロ植物門(不等毛植物門)の褐藻綱(学名: Phaeophyceae)にまとめられる。

全ての種が原形質連絡をもつ多細胞性の体をもち、比較的複雑な組織・器官分化を示すものや、長さ数十メートルに達するものもいる(右図)。陸上植物などとは独立に多細胞化を遂げたグループであるが、原生生物の中では最も複雑な多細胞体をもつ。細胞壁はセルロースやアルギン酸、フコイダンなどを含む。珪藻など他の不等毛藻と同様、二次共生した紅藻に由来する葉緑体をもつ。藻体はふつう褐色をしており、葉緑体は光合成色素としてクロロフィルa、クロロフィルc、フコキサンチンなどを含む。多くは単相の配偶体と複相の胞子体の間で世代交代を行うが、複相の世代のみをもつものもいる。ほとんどの種は沿岸域に生育する海藻であり、特にコンブ目やヒバマタ目の大型種は藻場を形成し、沿岸域の生態系の重要な構成要素となっている(右図)。上記のように食用として身近な海藻が含まれ、また細胞壁成分であるアルギン酸は食品添加物などに広く利用されている。

Remove ads

特徴

要約

視点

体制

褐藻は、原形質連絡を伴う多細胞性の体をもつ[4][5]。大きさはさまざまであり、数ミリメートル程度のものから長さ50メートルを超えるもの(オオウキモ)までいる[4][6]。体のつくりは単純な単列糸状のもの(下図1e)から、糸状体が寄り集まって接着した偽柔組織体を形成するもの、三次元的な細胞分裂によって柔組織体を形成するもの(下図1h)まである[1][6][7][8]。偽柔組織や柔組織体を形成するものでは、ふつう皮層と髄層のような単純な組織分化を示し、また陸上植物の師管に似た通道組織をもつものもいる[6](下図1h)。藻体全体の形は糸状、樹状、膜状、殻状(かさぶた状)などさまざまであり(下図1a–g)、中にはホンダワラ属のように根・茎・葉に似た器官分化を示すものや気胞のような特別な器官をもつものもいる[4][6][7][8](下図1d, i)。

1a. シオミドロ(シオミドロ目)

1b. ハバモドキ(シオミドロ目)

1c. ウラボシヤハズ(アミジグサ目)

1d. ホンダワラ属(ヒバマタ目)

1e. 単列糸状のシオミドロ属(染色試料)

1f. Padina pavonica(アミジグサ目)は石灰化した扇状の体をもつ

1g. シワノカワ(シオミドロ目)

1h. コンブ類(コンブ目)の縦断面: 師管様の通道組織が見られる

1i. オオウキモ(コンブ目)の気胞

成長様式

褐藻の成長様式は多様であり、特定の分裂細胞をもたないものから、分裂組織をもつものまでいる[4][6][7][8]。

- 分散成長(diffuse growth)

- 特定の分裂細胞をもたず、基本的に全ての細胞が分裂する。シオミドロ目などに見られる。

- 介生成長(節間成長、intercalary growth)

- 分裂する細胞が藻体の中間部に局在する。コンブ目などに見られる。

- 頂端成長(先端成長、apical growth)

- 分裂する細胞が藻体の先端に局在する。分裂細胞が1個の場合と、複数の分裂細胞が存在する場合がある。藻体が扇形でその縁辺に分裂細胞が配置している場合は縁辺成長(marginal growth)ともよばれる。アミジグサ目やヒバマタ目に見られる。また分裂細胞より先端側に毛が存在するものは頂毛成長(trichothallic growth)とよばれ、ムチモ目やケヤリモ目に見られる。

細胞

褐藻の細胞は、細胞壁に囲まれている。細胞壁は繊維性多糖(細胞壁の基本骨格となる多糖)であるセルロースを含むがその含量は少なく(藻体乾燥重量の1–10%)、マトリックス多糖(繊維性多糖を包埋する基質となる多糖)であるアルギン酸が多く(藻体乾燥重量の35%に達することもある; 右図1j)、またフコイダン(フカン)などの硫酸多糖を含む[1][4][7][8][5]。アミジグサ目の中には、細胞壁に炭酸カルシウムが沈着して石灰化するものもいる[6](上図1f)。

隣接する細胞の原形質は原形質連絡によってつながっており、これを通して光合成産物や無機栄養塩、シグナル分子が輸送される[1][4][7]。多数の原形質連絡が集合してピット構造を形成していることがあり、コンブ目の胞子体では師管様の細胞糸であるトランペット細胞糸(trunpet-shaped hypha、菌糸様細胞糸 hyphal filament)にこのような構造が見られる[4][7]。褐藻の原形質連絡の中には、陸上植物の原形質連絡に見られるようなデスモ小管(隣接細胞の小胞体をつなぐ管状構造)は存在しない[4][5]。

細胞はふつう単核性(1個の核をもつ)である[5]。褐藻の細胞は細胞周期を通じて中心体対を有しており、ほとんどの微小管は中心体から伸びている[4][8]。そのため陸上植物などに見られる表層微小管をもたず、細胞骨格系としては表層アクチンフィラメントが存在する[4][8]。このアクチンフィラメントは、細胞壁のセルロース微繊維(ミクロフィブリル)の配向を決めていると考えられている[4]。中心体を構成する中心子は、一方の親(父性)から片親遺伝する[9]。核分裂時には中心体が両極に位置し、紡錘体微小管を形成する[4][8]。染色体に明瞭な動原体は見られない[4]。核分裂時の核膜の崩壊程度は、分類群や発生段階によってさまざまである[4]。核分裂後の細胞質分裂面は中心体の位置によって決まり、またここにアクチンプレートが形成される[4][8]。細胞質分裂は、細胞膜の環状収縮またはゴルジ小胞や平板小胞の融合によって形成される細胞板の遠心的成長によって起こる[4][8]。この際に、姉妹細胞間には原形質連絡が形成される[8]。ふつう核の周囲に複数のゴルジ体が存在しているが、カヤモノリ類では核に接して1個のゴルジ体のみが、アミジグサ目やヒバマタ目では細胞質内に散在した多数のゴルジ体が存在する[4]。

細胞内にはふつう葉緑体が存在し、1細胞に複数の葉緑体をもつものが多いが、1細胞に1個の葉緑体をもつ例も知られる。葉緑体の形態も盤状のものが多いが、他に杯状、ひも状、星状などのものがある[6][4][7]。葉緑体は4枚の膜で囲まれており、最外膜は核膜と連結している[1][4][8]。チラコイドは3枚ずつ重なってチラコイドラメラを形成し、多数のチラコイドラメラは平行にならんで配置しており、これを取り囲むガードルラメラが葉緑体包膜に沿ってその内側にある[4][6][7]。色素体DNAはガードルラメラの内縁に沿って分布し、リング状の色素体核様体を形成している[1][4][7]。ピレノイドをもつ例は少ないが、シオミドロ目では突出型のピレノイドが、スキトタムヌス目では埋没型のピレノイドが見られる[4]。

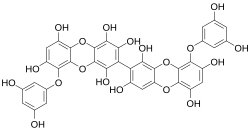

フロロタンニンの例

1k. エコール

1l. 8,8′-バイエコール

褐藻はフロログルシノールからなるポリフェノールであるフロロタンニン(phlorotannin; 右図1k, l)を蓄積し、細胞中にフィソード(褐藻胞、physode)とよばれる構造を形成していることがある[4][6][7][8][5][10]。フロロタンニンは藻食動物やバクテリア、付着藻への防御、また紫外線防御として機能していると考えられている[4][8][10]。またアミジグサ目やウルシグサ目の中には硫酸を含む種もおり、これも他生物に対する忌避物質となると考えられている[4]。

褐藻の細胞は、マンニトールやスクロース、グリセロールを含む。これらの物質は、浸透圧調節や凍結防止に機能すると考えられている[8]。マンニトールは転流糖(体内を転流する際の糖)ともなり(下記参照)、藻体乾燥重量の20–30%に達することもある[8]。また褐藻では、細胞内のヨウ素濃度が極めて高いことが知られている[7]。

褐藻の中では、シオミドロやモズク、オキナワモズク、ワカメ、マコンブなどにおいて全ゲノム塩基配列が報告されている[11]。

鞭毛細胞

褐藻は、遊走子や配偶子などの形で鞭毛をもつ細胞を形成する。他の不等毛藻と同様、鞭毛細胞はふつう管状小毛が付随する前鞭毛とこれを欠く後鞭毛をもち、細胞腹面(側面)から生じている[1][4][6][7][8][5]。鞭毛の先端は、軸糸の中心微小管対のみが伸長している部分であるアクロネマとなっている[4][7]。アクロネマは、有性生殖における雌細胞の認識や、基質への接着に関与していると考えられている[7]。コンブ目やヒバマタ目の精子では後鞭毛が非常に長く、一方でアミジグサ目の精子では後鞭毛がほとんど退化している[4][6][7]。鞭毛細胞の葉緑体にはしばしば眼点が存在し、後鞭毛基部の鞭毛膨潤部と相対している[4][7]。また後鞭毛には緑色の自家蛍光物質が存在し、おそらく走光性に関与している[4][7]。

鞭毛移行部に、多くの不等毛藻に見られるらせん構造は存在しない[12][13]。2個の基底小体はほぼ反対方向に向いており、繊維性構造で連結している。基底小体付近からは4本の微小管性鞭毛根 (R1–R4) が伸びており、またバイパッシングルート(bypassing root)とよばれる微小管がR3から基底小体付近を通って後方へ伸びている[1][4][12][13]。また眼点をもたないものでは、R2を欠く[4]。

光合成

光合成色素として、クロロフィルa、c1、c2、およびフコキサンチン(右図1m)をもつ[1][4][6][5]。褐藻が基本的に褐色を呈するのは、緑色のクロロフィルと橙赤色のフコキサンチン複合体をもつためである。ワカメなどの褐藻を湯通しするとこのフコキサンチン複合体が変成するため、緑色になる[14]。カロテノイドとしては、他にビオラキサンチン、ゼアキサンチン、β-カロテンなどをもつ[1]。

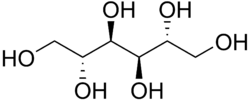

貯蔵多糖はラミナラン(laminaran; ラミナリン laminarin)とよばれる水溶性のβ-1,3/1,6グルカンであり(右図1n)、細胞質の液胞中に貯蔵される[4][7][8][5]。転流糖は糖アルコールのマンニトール(右図1o)である[4][8]。

Remove ads

生活環

要約

視点

多くの褐藻は、単相(染色体を1セットもつ)の配偶体と複相(染色体を2セットもつ)の胞子体の間で世代交代を行う[4][7][8][15](単複世代交代型生活環)。配偶体と胞子体がほぼ同じ姿をしている例(同形世代交代; シオミドロ、アミジグサなど)と、大きく異なる姿をしており(異形世代交代)配偶体の方が大型である例(カヤモノリ、ムチモなど)と胞子体の方が大型である例(モズク、ワカメなど; 右図2a)がある[4][7][15][8][5]。一方、ヒバマタ目(ヒジキ、アカモクなど)などは複相の世代のみをもち、これが減数分裂によって配偶子を形成、接合子が複相の体へと成長する(複相単世代型生活環)[4][7][15][8]。異形世代交代を行うものの中には配偶体世代が数細胞程度まで退化している例もあり、複相単世代型生活環への進化の中間段階であると考えられている[7][5]。

進化的には、同形世代交代が褐藻における祖先的な状態であり、そこからいくつかの系統で異形世代交代が獲得され、さらにその一部で配偶体が退化・消失したと考えられている[4]。異形世代交代への進化の要因は、季節性のある環境への適応であると考えられており、ふつう微小な世代が成長に不適な季節に生きる耐久世代となる[4][7][8]。

- 同形配偶子接合(isogamy)

- 鞭毛をもつ同形同大の配偶子の合体による。イシゲ目やシオミドロ目で見られる。

- 異形配偶子接合(heterogamy)

- 鞭毛をもつ大小の配偶子(大型のものが雌性配偶子、小型のものが雄性配偶子)の合体による。クロガシラ目やムチモ目の一部で見られる。

- 卵生殖(oogamy)

2b. エクトカルペン

2c. ホルモシレン

配偶子は一方(雌性)が他方よりも早く基物に着生、または当初から不動性(卵)であり、性フェロモンを分泌、これに対して他方の配偶子(雄性)が走化性を示し、配偶子合体が起こる[6][16][8]。褐藻の性フェロモンは炭素数が7または11の不飽和炭化水素であり、エクトカルペンやフコセラテン、ホルモシレン、ラモキシレンなど10種類ほどが知られ(右図2b, c)、分類群(目レベル)でほぼ一定である[4][16][17]。また卵生殖の場合、性フェロモンは造精器からの精子放出も誘導することが知られている[4][16]。

配偶子(有性生殖において合体する細胞)は、配偶体上の複子嚢(多数の部屋に分かれた嚢; plurilocular sporangium[注 2], plurisporangium, plurilocular zoidangium, pluriloc; 下図2d)で形成される[4][6][7][8]。この場合、複子嚢は配偶子嚢(gametangium, plurilocular gametangium)ともよばれる[4]。ただし配偶子が合体せずに再び配偶体へと発生することもある[8][15](単為発生)。また配偶子ではない鞭毛細胞が複子嚢で形成されることもあり、この場合複子嚢は中性複子嚢(neutral plurisporangium, neutral plurilocular sporangium)、形成される鞭毛細胞は中性遊走子(neutral zoospore, 中性複子嚢遊走子, neutral plurispore, 複子嚢胞子, plurispore)とよばれることがある[4]。

配偶子が卵と精子に分化している場合、卵を形成する構造は生卵器(oogonium)、精子を形成する構造は造精器(antheridium)とよばれる[6][15](上図2f–h)。このような生卵器や造精器は複子嚢の変形と考えられている[7][8][5]。

胞子体は基本的に単子嚢(仕切りのない嚢; unilocular sporangium, unilocular zoidangium, uniloc; 遊走子嚢 zoosporangium; 上図2e)を形成し、その中で減数分裂を行って遊走子(zoospore)がつくられ、放出される[4][6][7][8]。このような遊走子は単子嚢胞子(unispore)ともよばれる[7]。アミジグサ目の胞子体は四分胞子嚢(tetrasporangium)をつけ、減数分裂によって鞭毛をもたない四分胞子(tetraspore)を形成する[4][6][7]。またチロプテリス目の中には、単胞子嚢(monosporangium)をつけ、鞭毛を欠き単生する胞子である単胞子(monospore)を形成するものもいる[6][7]。

褐藻の中には、栄養繁殖用の特別な構造である胚芽枝(胚芽、無性芽、propagule)を形成するものもいる[4][6](クロガシラ属など)。ヒバマタ目などの中には、匍匐枝(ストロン)を形成して栄養繁殖するものもいる[7]。

Remove ads

生態

ほとんどの褐藻は海産であり、水深100メートル以深から見つかるものもいるが、多くは沿岸岩礁域の潮間帯から浅い潮下帯に生育している[4][6]。特にコンブ目、ウルシグサ目、チロプテリス目、アスコセイラ目、ヒバマタ目の大型種は、潮間帯から潮下帯上部で優占し藻場を形成していることが多い[4](下図3a–c)。大型の褐藻による藻場は、海中林ともよばれる[18]。日本では、アラメ属やカジメ属の藻場はアラメ・カジメ場、ワカメの藻場はワカメ場、コンブ類の藻場はコンブ場、ホンダワラ類の藻場はガラモ場とよばれる[6][19]。このような褐藻の藻場の生産量は非常に大きく(500–2,000 gC m-2/年)、またさまざまな動物の餌や生育場所となる[6][20][19][21](下図3c, d)。また海藻においては、光合成産物の30–60%は溶存態有機物(DOM)として水中に分泌されており、これによる炭素の動態も重要視される[20]。褐藻の中には一年生のものから多年生のものまであり、15年間生きるものもいる[15][8]。

多くの褐藻は岩に付着しているが、他の海藻に付着している種もいる[5](クロガシラ属など)。他の褐藻に付着する褐藻の中には、寄生性または半寄生性と考えられている種がわずかに知られている[5]。ホンダワラ属など気胞をもつ褐藻は、基質から切り離されて流れ藻(drifting algae)となり、栄養繁殖しながら長期間海水面を漂っていることがある[20][22][19](上図3e)。このような流れ藻も、動物にとって重要な生育環境となる[22]。またサルガッソー海(Sargasso Sea)の名は、ホンダワラ属(Sargassum)の流れ藻が大量に集まることに由来する[23]。

Petroderma maculiforme(イシゲ目)は、潮間帯に生育する地衣類である Verrucaria tavaresia(子嚢菌門ユーロチウム菌綱)の共生藻となることがある[8]。

淡水産のものはおよそ8種のみが知られており(2015年現在)、進化的には海から淡水への二次的進出が複数回起こったと考えられている[4][5]。

人間との関わり

要約

視点

褐藻は食料、医薬品、飼料、肥料、工業原料など多岐にわたって利用されている[4]。

日本ではワカメ、コンブ類、ヒジキ、モズク類が食用として広く利用されており(下図4a–d)、養殖されている例もある[4][6]。またアラメ、アカモク、ハバノリ、カヤモノリ、マツモ、イロロなどを利用している地域もある[4][24](下図4e)。日本では、既に『大宝律令』(701年)において、ワカメやアラメが租税に指定されている[25]。またヨーロッパ、北米、南米でも、Durvillaea やアイヌワカメ属、ワカメ類が伝統的な食材とされていることがある[26][27](下図4f)。

褐藻の細胞壁に含まれるアルギン酸(alginic acid)は、安定剤、ゲル化剤、乳化剤、増粘剤として食品、医薬品、農薬、化粧品、塗料などに利用される[6][29]。人工イクラは、アルギン酸を原料とする[30]。他にも、アルギン酸は電池に用いられたり[31]、魚の免疫力向上のための飼料添加剤とされたり[32]、繊維や製紙の仕上げ材や光沢材などにも用いられる[6]。工業的には、アルギン酸はオオウキモやコンブ類、アラメ、カジメ(コンブ目)、Ascophyllum(ヒバマタ目)などから抽出される[6]。

細胞壁成分であるフコイダン(抗血栓作用、抗炎症作用、抗腫瘍活性、免疫調整作用などが報告されている)、光合成色素であるカロテノイドのフコキサンチン(抗酸化作用、抗肥満作用、抗腫瘍活性などが報告されている)は、機能性食品などに使われることがある[4][33][34]。また褐藻のポリフェノールであるフロロタンニン(上記参照)についても、健康食品や医薬品への応用が研究されている[35]。ほかにも一部の褐藻からは、抗炎症作用を示すサルガクロマノールや抗菌作用を示すジテルペン、さまざまな細胞毒性物質、抗酸化物質などが報告されている[36][37]。

褐藻の藻場は生育環境や餌として動物(魚、貝、ウニなど)の増殖に有用であり、海産資源の持続的利用のために藻場造成や藻場再生が行われている[38]。

人間にとって有害な例として、大量の褐藻が打ち上げられて人間活動が阻害されることがある。カリブ海ではホンダワラ類(ヒバマタ目)が大量に漂着し、海浜リゾートの集客に打撃を与えることがある[39]。また褐藻の中には、人間活動によって本来分布していない地域に侵入した種がいくつか知られている[40]。中でもワカメ(コンブ目)は東アジアからヨーロッパやアメリカ、オセアニアなどに侵入し、ときに養殖業や在来の生態系に悪影響を与えるため、世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている[41]。

Remove ads

分類と系統

要約

視点

上位分類

褐藻の多くは大型の海藻であり、古くから認識されていた。19世紀前半には、海藻をその色に応じて紅藻、緑藻、褐藻に分けることが提唱され、広く受け入れられていった[42]。現在では、この色の違いは光合成色素組成の違いに由来することが明らかとなっている。20世紀前半には、褐藻は褐藻植物門(Phaeophyta)として独立の門として扱われることが多かった[42][43]。やがて20世紀後半には、微細構造(葉緑体や鞭毛の細かい構造)や光合成色素などの共通性から、褐藻は珪藻や黄金色藻と近縁であると考えられるようになり、共通のグループ(不等毛藻)にまとめられるようになった[42]。このまとまりは分類学的には不等毛植物門(Heterokontophyta)とよばれることが多かったが、この名が示す範囲が変化したことなどがあり、2021年現在では分類学的にはオクロ植物門(Ochrophyta)の名が用いられることが多い[1][44]。褐藻を含む不等毛藻は、二次共生(三次共生とする説もある)した紅藻に由来すると考えられている[45][46]。

褐藻は、オクロ植物門の中で褐藻綱(Phaeophyceae)にまとめられる[1][44]。褐藻綱の姉妹群は、1属1種のみが知られるシゾクラディア藻綱(Schizocladiophyceae)であり、これを褐藻綱に含めることもあるが、原形質連絡を欠く微小な糸状体であり、細胞壁にセルロースを欠く点や複子嚢・単子嚢をもたない点で褐藻とは異なる[47][48]。オクロ植物門の中では、他に黄緑色藻綱、ファエオタムニオン藻綱、アウレアレナ藻綱、クリソパラドクサ藻綱、ファエオサッキオン藻綱が褐藻綱に比較的近縁であることが示唆されている[44][49][50]。オクロ植物門の中には単純な糸状体を形成する多細胞性の種を含む綱がいくつかあるが(シゾクラディア藻綱、黄緑色藻綱、ファエオタムニオン藻綱など)、原形質連絡を伴う多細胞体を形成するのは褐藻綱のみである。褐藻における多細胞化は他の多細胞生物とは独立の現象であったが、褐藻は原生生物の中で最も複雑な多細胞体をもち、陸上植物に匹敵する組織・器官分化を示す種もいる[8](上記参照)。

下位分類

2021年現在、褐藻綱の中にはおよそ2,000種ほどが知られている[1]。

褐藻は、体制や成長様式、生活環などに基づいていくつかの目に分類されてきた[6][53]。やがて20世紀末以降の分子系統学的研究によっていくつかの目がまとめられ(ナガマツモ目、ウイキョウモ目、カヤモノリ目はシオミドロ目にまとめられた)、また多数の新たな目(タマクシゲ目、イシゲ目、オンスロウィア目、ツルモ目など)が提唱されたが、古くからその範囲があまり変わっていない目もある(ヒバマタ目など)[52][5][54][11][55]。2021年現在では20目ほどが認識されており、その系統関係に基づいて4亜綱に分けられている[52][5](下図)。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 褐藻綱内の系統仮説[51][52][54][11] |

| 褐藻綱の目までの分類体系と代表種[1][11][44][57] (2021年現在)

5a. Choristocarpus(タマクシゲ目) 5b. イロロ(イシゲ目) 5c. クロガシラ属(クロガシラ目) 5d. アミジグサ(アミジクサ目) 5e. ウルシグサ(ウルシグサ目) 5f. Encyothalia(ケヤリモ目) 5g. Postelsia(コンブ目) 5h. イソガワラ属(イソガワラ目) 5i. ヒラムチモ(チロプテリス目) 5j. ヒバマタ属(ヒバマタ目)

|

Remove ads

脚注

ギャラリー

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads