トップQs

タイムライン

チャット

視点

黒潮丸 (タンカー)

ウィキペディアから

Remove ads

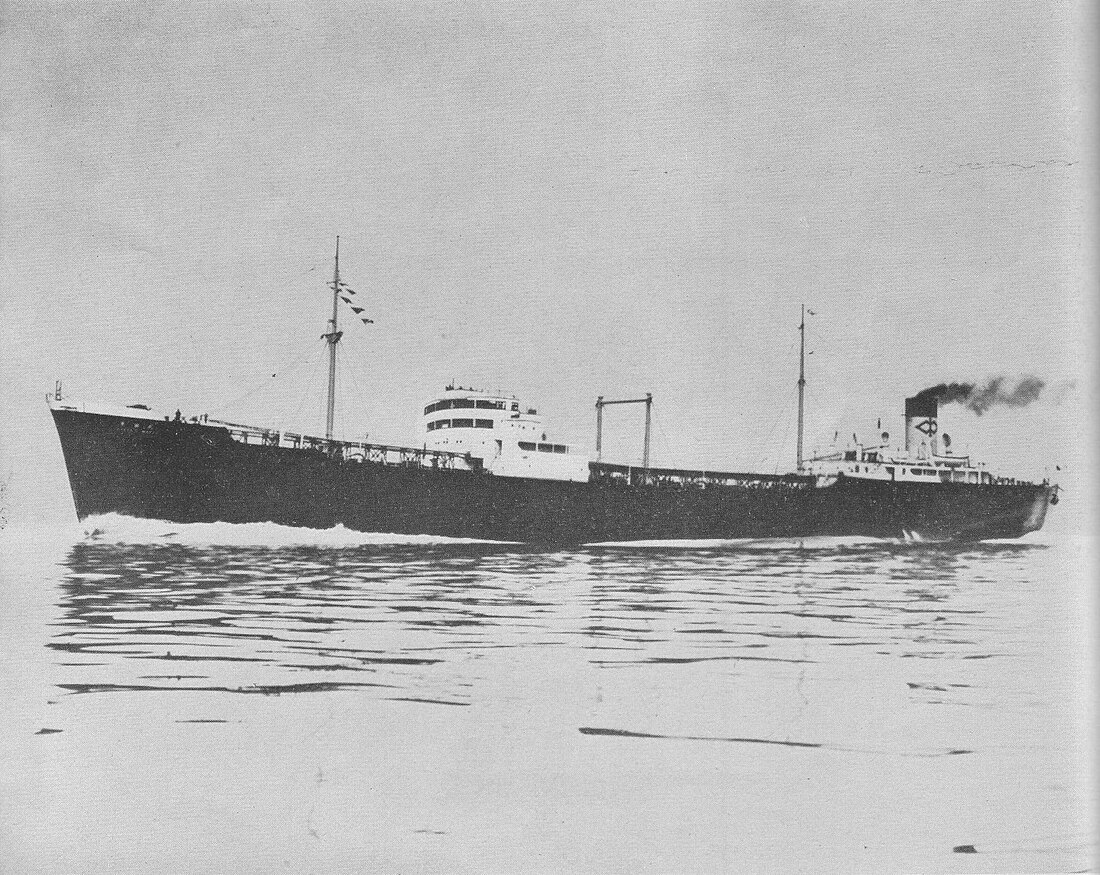

黒潮丸(くろしおまる)は、1938年進水の日本の石油タンカー。有事の徴用を想定した1万トン級高速船として設計され、太平洋戦争中には特設運送船(給油船)などとして活動したが、1945年1月に空襲で撃沈された。終戦後に中国船永灝として復旧され、朝鮮戦争時にイギリス海軍補助艦隊の給油艦サーフ・パイロット(英語: RFA Surf Pilot)となり、1960年3月にシンガポールで解体された。

Remove ads

建造

要約

視点

→「川崎型油槽船」も参照

昭和初め頃から、日本海軍は、艦隊に随伴する高速給油艦として有事に徴用する目的で、大型高速の民間タンカーの整備を促進した。これを受けて播磨造船所は、1931年(昭和6年)に1万総トン級大型タンカー「富士山丸」を竣工させ、成功作と評価された[5]。その後、1937年(昭和12年)に有事の徴用を前提とした高性能商船の建造補助制度である優秀船舶建造助成施設が施行されると、同施設による助成を受けて高速大型タンカー8隻が計画され、播磨造船所でそのうち2隻が建造されることになった[5]。その播磨造船所建造分の1隻として、中外海運を船主として建造されたのが本船である[3]。1938年(昭和13年)1月21日に発注、同年12月8日に進水して「黒潮丸」と命名され、翌1939年(昭和14年)2月28日に竣工した[1]。播磨造船所建造の姉妹船として、日本海運を船主とする「あかつき丸」(優秀船舶建造施設適用船)と「あけぼの丸」が建造されている[5]。

「黒潮丸」の基本設計は、川崎造船所製の川崎型油槽船に準じたもので、船体の基本寸法は全く同じである[5]。船型は当時の大型タンカーの一般的デザインで、船体中央に船橋、船尾に機関室を配置した。川崎造船所製に比べると船首楼のブルワークが長く、船橋構造物の側面が舷側よりも引っ込み、船尾の平面形がやや尖っているなど細部は異なっている[5]。載貨重量トン数は14,960トンで、捕鯨母船を除いた専用タンカーとしては当時日本最大であった[1]。

「黒潮丸」は機関に特徴があり、姉妹船2隻や標準的な川崎型油槽船がディーゼル機関を搭載したのに対し、「黒潮丸」は試験的に蒸気タービン機関を採用した[5]。タービン機関の搭載は日本のタンカーとしては初めてである[6]。タービンの主機械は石川島造船所製、主汽缶は川崎造船所製のラモント式水管ボイラー3基が搭載され、スクリュー1基で推進した[3]。ラモント式水管ボイラーは強制循環式の高効率ボイラーで、日本では捕鯨母船「第二日新丸」などの補助汽缶として採用例があったが、主汽缶としての採用は日本初で、その後も日本商船では「筑紫丸」と「出雲丸」だけで用いられた[7]。「黒潮丸」は試運転でディーゼル機関搭載船と同等の速力を発揮し、日本タンカーで当時最速の20.69ノットを記録[8]、登録上の最大速力は20.6ノットと高速であったが[3]、実用航海では故障が頻発した[5]。

なお、「黒潮丸」の設計は、タービン機関搭載という特色から、後に太平洋戦争中に建造された大型タンカー1TL型戦時標準船(みりい丸など)の原型に選ばれた[9]。1TL型戦標船では船体の寸法を切りの良い数字に変更し、外形の一部を直線化するなど線図は新規に作成されている[10]。1TL型戦標船の機関は、戦前の日本タンカーで一般的だったディーゼル機関が製造能力不足で軍艦用優先とされたため[11]、「黒潮丸」と同じく蒸気タービン機関を搭載したが、同様に故障で悩まされた[10]。また、開戦直前に逓信省が定めた逓信省TL型標準タンカーもタービン機関搭載で、「黒潮丸」と同じ石川島式(高低圧)二段減速タービン機関を採用。設計も「黒潮丸」を建造した播磨造船所が担当している。こちらは川崎型油槽船を建造した方が良いと判断されたためか、民間からの発注はなかった。

Remove ads

運用

要約

視点

日本船としての運航

1939年(昭和14年)2月に竣工した「黒潮丸」は、早速、カリフォルニア州やオランダ領東インド産からの海軍燃料用石油の輸入に使われた[1]。

太平洋戦争4ヶ月前の1941年(昭和16年)8月15日、建造時の計画通りに「黒潮丸」は日本海軍に徴用され、同年9月5日付で特設艦船に入籍し、給油艦に相当する特設運送船甲(給油)に類別された[12]。開戦前に、日本海軍の作戦拠点となるトラック泊地(チューク諸島)やパラオへの輸送任務に従事[1]。同年12月8日の開戦時には南遣艦隊の補給任務を担当し、マレー作戦に出撃する艦艇に対してフランス領インドシナ南端のプロコンドル島(現コンソン島)で給油を実施した[1]。続いて同年12月16日には英領北ボルネオ攻略作戦に参加し、占領されたばかりのミリに進出して駆逐艦に給油した[13]。その後の蘭印作戦でもジャワ島攻略戦に参加した[1]。

1942年(昭和17年)3月20日、「黒潮丸」は海軍籍から除籍され、続いて5月1日に日本海軍からの徴用を解除された[12]。徴用解除は優秀タンカーの中で例外的な措置で、岩重多四郎によればタービン機関の不調が原因である[5]。民間商船に戻った「黒潮丸」は、石油の集積地点であるシンガポールから日本本土への石油輸送任務に従事することになった。徴用解除からすぐの1942年5月23日付で「黒潮丸」は、一般商船のまま乗員を海軍軍属待遇として扱う指定船になっている[14]。松井邦夫によれば、1943年(昭和18年)に船主が中外海運から系列会社である東和汽船に変更となったとされるが[1]、船舶運営会の1943年10月の資料では船主は中外海運のままで、船舶運営会に代わって商船の管理を行う運航実務者に東和汽船が指定されている[15]。また、船舶運営会の資料を基礎にした『日本商船隊戦時遭難史』によれば、1945年1月の沈没時の船主は東和汽船となっている[16]。

パレンバン第2製油所の責任者だった十川透陸軍少佐の回想によれば、1942年11月に海軍タンカー「黒潮丸」ほか1隻が事前連絡無しに陸軍管理下のパレンバンへ燃料油積み取りのため入港し、やむをえず南スマトラ燃料支廠長の中村隆寿陸軍大佐の独断で給油を認めたが、本廠から叱責される事件が起きたという[17]。ただし、前述のとおり、1942年11月頃の「黒潮丸」は海軍による徴用解除後である。

1943年(昭和18年)7月に高速石油輸送船団であるヒ船団航路が開設されると、以下のとおり、「黒潮丸」はヒ船団に加入して日本本土とシンガポールの間を往復するようになった。船団の編制は出航時の状態であり、途中で変更されたものがある。シンガポールへ向かう往路では、南方に派遣される増援部隊の兵員や航空機をしばしば便乗させている。

- ヒ29船団(輸送船6隻・護衛艦「佐渡」):1943年12月30-31日門司発、高雄・マニラ経由で、1944年1月15-16日にシンガポール着[18]。航空機12機を輸送[14]。

- ヒ32船団(「建川丸」等輸送船6隻・空母「千歳」等護衛艦2隻):1944年1月25日にシンガポール発、2月4日に門司港着[19]。原油16,000キロリットルを輸送[14]。

- ヒ45船団(「建川丸」「厳島丸」等輸送船7隻・護衛艦「汐風」):1944年2月16日に門司発、2月21日に「黒潮丸」は機関故障のため高雄港で船団から除外[20]。

- ヒ47船団(輸送船5隻・護衛艦2隻):高雄で修理後に1944年2月28日に途中加入、3月5日にシンガポール着[18]。航空機10機輸送[14]。

- ヒ48船団(「建川丸」「厳島丸」等輸送船13隻・護衛艦4隻):1944年3月11日にシンガポール発、「黒潮丸」は3月14日に経由地バンフォン湾に着くまでの行程で機関故障により離脱し[21]、サンジャック(現ブンタウ)で修理[14]。

- ヒ50船団(輸送船13隻・護衛艦「汐風」「佐渡」[18]):1944年3月20日にサンジャックで途中加入して、マニラ・高雄経由、4月8日に岩国港着。原油16,500キロリットルを輸送[14]。この航海後、神戸の川崎造船所に入渠して7月9日まで機関整備[14]。

- ヒ69船団(輸送任務の空母「大鷹」「海鷹」を含め輸送船16隻・空母「神鷹」等護衛艦6隻):1944年7月13日に門司発、「黒潮丸」は途中で一時的に故障落伍するが[注 2]7月20日にマニラで船団合同、「音羽山丸」とともに船団の第1分団となり、7月31日にシンガポール着[22]。航空機10機と部隊・貨物を輸送[22][14]。

- ヒ70船団(「せりあ丸」等輸送船8隻・「神鷹」等護衛艦8隻):1944年8月4日にシンガポール発、8月15日に門司着[23]。重油14,590キロリットル輸送[14]。

- ヒ73船団(輸送船18隻・空母「雲鷹」等護衛艦7隻):1944年8月25日に門司発、高雄経由で、9月5日にシンガポール着[24]。航空機8機輸送[14]。

- ヒ75船団(輸送船10隻・「神鷹」等護衛艦6隻):1944年9月14日に高雄で途中加入、本船含めて船団加入船に故障多発したが[注 3]、9月22日にシンガポール着[26]。

- ヒ76船団(輸送船9隻・「神鷹」等護衛艦7隻):1944年10月2日にシンガポール発、10月11日に三亜で部隊・貨物を搭載、レイテ沖海戦のため補給任務に転用されることになり、10月22日に「東邦丸」とともに馬公で船団から除外[27]。ただし、結果的に補給任務は実施せず、馬公で重油15,003キロリットルを陸揚げ[14]。

- ヒ79船団(輸送船6隻・護衛艦4隻):1944年10月30日に高雄で途中加入、11月9日にシンガポール着[28]。

- ヒ80船団(輸送船8隻・護衛艦10隻):1944年11月17日にシンガポール発、12月4日に門司着[29]。

- ヒ87船団(輸送船9隻・護衛艦9隻):1944年12月31日に門司発、1945年1月9日に高雄で空襲により大破したため船団から除外[30]。

「黒潮丸」として最後の航海となったのは、ヒ87船団に加入してのシンガポール行であった。1944年12月31日に門司を出発したが、1945年(昭和20年)1月9日、経由地の高雄で停泊中にアメリカ海軍第38任務部隊による空襲を受けて大破・擱座した。「黒潮丸」はヒ87船団から除外されて高雄に残ったが、同年1月21日に再び空襲を受けて沈没した[16]。

監督官

- 高木伴治郎 大佐:1941年9月5日[31] - 1942年3月20日

中国による修復

太平洋戦争の終結後の1947年、「黒潮丸」など高雄港所在の沈没船は、中華民国が取得することになった。中華民国政府はすぐさま「黒潮丸」の引揚げを命じ、調査後に引揚げ作業を行って「永灝」(Yung-Hao)と改名した[32]。「永灝」は旧日本資産を所管する日産管理委員会の管理と、台湾航業公司への移管を経て、1947年9月までには国営招商局の下で設立された中國油輪公司が船主となった[32]。「永灝」は、中國油輪公司の保有するタンカー23隻(大型5隻・小型18隻)の中で最大かつ最高速であり、新型のアメリカ製T2 タンカーの取得も難航していたため、その価値は高く評価されていた[33]。

「永灝」は1948年6月中旬に高雄で応急修理を受けた後、本格的な修理は同年7月から、イギリス統治下香港の九龍半島にあるホンコン・アンド・ワンポア・ドック造船所(黄埔船廠)で行われた[34]。日本製であるため日本の播磨造船所などに図面提供を求める交渉が行われたほか、複雑なタービン機関などは日本の石川島重工などの工場に運んで整備された[35]。修理用の鋼材や工員の不足、日本への持込整備のため工事は遅延し、予定より遅い1951年4月に正式に竣工した[36]。しかし、後述のとおり、修理中に激化した国共内戦による政府・船主分裂のため、中国船として就役はできなかった。

イギリスによる接収

香港における「永灝」修理中の1949年10月に中華人民共和国が成立し、中華民国側が台湾に逃れると、「永灝」の船主である中國油輪公司も中華人民共和国側(上海)と中華民国側(台北)に分裂した[37]。そして、中華人民共和国側・中華民国側の双方が「永灝」の引渡しを要求した。1950年1月にイギリス政府は中華人民共和国を承認して中華民国との外交関係を停止したが、「永灝」の引渡しについては裁判などの駆け引きが続いた。1950年6月には朝鮮戦争が勃発し、同年10月に中国人民志願軍が参戦するとイギリスと中華人民共和国は実質的な交戦状態となった。1950年10月に中華人民共和国側は「永灝」を引き取るための船長らを香港に派遣し、同年12月23日に修理工事の主任技師と示し合わせて「永灝」に五星紅旗を掲げ、中華人民共和国側への帰属を宣言した[38]。中華民国側は「永灝」の出港を警戒し、1951年2-3月に艦艇や航空機をたびたび出動させた。1951年3月11日、中華人民共和国側は「永灝」を霧に隠れて無断出港させようとしたが、香港水上警察によって阻止され、九龍湾に抑留された[39]。

アメリカ政府は「永灝」が中華人民共和国側に軍事利用されることを懸念し、イギリス政府に「永灝」を接収するよう働きかけた。イギリス政府は中華人民共和国との経済関係に悪影響が及ぶことを予想して悩んだが、最終的に本国の閣議決定を経て1951年4月6日にイギリス総督府は「永灝」の徴用を発令、武装した香港水上警察を動員して接収し、五星紅旗を下ろして船員を退去させた[40]。イギリス政府の植民地大臣は議会下院において、「永灝」が朝鮮戦争で中国人民志願軍や北朝鮮軍の燃料輸送に使用される危険があるため徴用したと報告した[41]。中華人民共和国政府は、報復としてロイヤル・ダッチ・シェル系列の亜細亜火油公司の資産を没収した[42]。

イギリス政府は「永灝」をシンガポールへ回航してイギリス海軍補助艦隊(RFA)の補給艦「サーフ・パイロット」と改名した。「サーフ・パイロット」は公式にはサーフ級給油艦の3番艦とみなされたが、サンダーランドにあるバートラム・アンド・サンズ造船所で建造された同級1番艦・2番艦(7,742総トン)とは設計が異なる[43]。「サーフ・パイロット」はシンガポールでドック入りしたが、戦列加入は見送られた[43]。シンガポール港内に繋留された状態で、1960年(昭和35年)3月に廃船となるまでイギリス海軍補助艦隊に在籍していた[43]。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads