トップQs

タイムライン

チャット

視点

チョコレート

カカオマスを主原料とする食品 ウィキペディアから

Remove ads

チョコレート(英: chocolate)は、カカオの種子を発酵又は焙煎したカカオマスを主原料とし、これに砂糖、ココアバター、粉乳などを混ぜて練り固めた菓子である。略してチョコともいう[3][4][注釈 1]。なお、イギリス英語では俗に“choc”と略す場合がある[5]。ショコラ(フランス語: chocolat)と呼ばれることもある。

Remove ads

チョコレートの呼称

イギリス人が固形のチョコレートを考案するまでは、チョコレートといえば飲み物を意味した。現に、例えば米国では今でも「ホット・チョコレート」と言えば日本で言うところの「ホット・ココア」飲料を意味する。日本国内では、ココア粉末を使用したものをココア、生チョコレートの水分を多くしたものをチョコレートドリンク(ホットチョコレート)と称し分ける傾向があるが、これらチョコレート飲料の名称について厳密な定義は今のところない[6]。

語源について、辞典などでナワトル語のショコラトル(Xocolatl)が由来とされ、「苦い(xoco-)水(atl)」の意味とされるが、ナワトル語にそのような語は存在しない(ナワトル語でチョコレート飲料は「カカワトル(cacahuatl、カカオの水)」)。一説にスペイン人がマヤ語の「チョコル(熱い)」とアステカ語「アトル(水)」から作った新語という[7]。チョコレートの歴史#チョコレートの語源も参照。

Remove ads

歴史

要約

視点

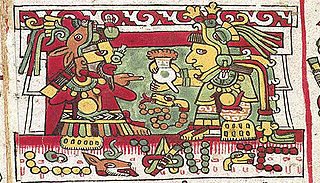

紀元前2000年ごろから主に中央アメリカにおいてカカオの栽培が始められ、アメリカ先住民族の間で嗜好品や薬用として珍重され[9]、マヤ族、のちにはアステカ族も貨幣として使用した。飲み方は、コーンミールやトウガラシを入れることが普通であった[10]。

カカオは16世紀にアステカ帝国などの中央アメリカ諸王国を滅ぼしてこの地方を支配したスペイン人によってヨーロッパへと紹介され、そして彼らを通じ、徐々にヨーロッパ大陸にも浸透していった[11]。この過程で、スペイン人はチョコレートの苦味を打ち消すためにトウガラシの代わりに砂糖を入れるようになり、このやり方が他のヨーロッパの国々に伝わる際も引き継がれた[12]。当初、チョコレートは薬として扱われたが、砂糖を入れることによって徐々に嗜好品へと姿を変えていった。17世紀中ごろにはイギリスに到達し、そのころ隆盛したコーヒーハウスにおいてもさかんに供された[13]。この時期には、チョコレートはヨーロッパの王侯貴族や富裕層にとって贅沢な飲み物として受け入れられていた。

19世紀にはいるまではチョコレートは飲み物であったが、19世紀に技術革新が次々と起こって現在のチョコレートの形が成立した。まず、1828年にはオランダのコンラッド・ヨハネス・バン・ホーテンがココアパウダーとココアバターを分離する製法を確立し、さらにカカオにアルカリ処理を行うことで苦味を和らげる方法も考案した。1847年にイギリスのジョセフ・フライが固形チョコレートを発明し、1875年にはスイスの薬剤師であるアンリ・ネスレとショコラティエのダニエル・ペーターがミルクチョコレートを開発した[14]。さらに1879年にはスイスのロドルフ・リンツによりコンチェが発明され、ざらざらしていた固形チョコレートが滑らかな口当たりのものへと変化した。上記の発明は「チョコレートの4大技術革命」とも呼ばれ[15][16]、これらの発明によって固形チョコレートはココアに代わってカカオの利用法のメインとなっていった。

こうした発明によって19世紀後半にはチョコレートは家族的な小企業や職人による生産から大企業による工場での大量生産へと移行していった。スイスのネスレ社、リンツ社、カイエ社やイギリスのキャドバリー社、ロウントリー社、アメリカのハーシー社などの大チョコレート企業が誕生し、安定して大量生産された規格品チョコレートの供給によりチョコレートの価格は下がり、一般市民が気軽に楽しめる菓子となっていった。一方でベルギーやフランスなどを中心にショコラティエによる高級チョコレート店も多数存在している。大チョコレート企業は1960年代以降買収を繰り返しながら巨大化していく一方、高級チョコレート店の職人によるチョコレートにも大きな需要があり、この二つが日常一般市民の食しているチョコレート生産のほとんどを占めている[17]。

日本にチョコレートが伝わったのは江戸時代である。寛政9年(1797年)3月晦日に、長崎の寄合町の大和路という遊女が、オランダ人から貰った贈り物の記録中に「しょくらあと六つ」という記載がある。これが、日本国内でチョコレートの事を記した最初の史料とされる。他にも、京都の蘭学者の廣川獬が、長崎に6年ほど遊学したときの事をまとめた「長崎聞見録(1800年、寛永12年刊行)」では、「しょくらとを」の記録がある。「しょくらとを」は、「紅毛人の持渡る腎薬」と記されており、溶かして飲む薬として扱われていたようである。ただ、幕府が正式にチョコレートを輸入したという記録はなく、一部オランダ人が私的に出島に持ち込み、彼らと付き合いのあった人々だけが、チョコレートを知っていたようである[18]。

日本が本格的にチョコレートの事を知ったのは、幕末の頃である。1858年にヨーロッパへ派遣された文久遣欧使節がチョコレートの工場を見学している。他、幕府の命によりフランスに留学していた徳川昭武は、慶應4年(1868年)8月3日、「朝8時、ココアを喫んだ後、海軍工廠を訪ねる」と日記に記しており、これが記録に残る限り、日本人が初めてココアを飲んだ史料である[18]。

また、記録は残っていないが、1613年、慶長遣欧使節がヨーロッパに赴いた時期は、チョコレートを飲む習慣がヨーロッパの上流階層に広がっていた時期と重なるため、これに参加していた支倉常長たちが、初めてチョコレートを口にした日本人ではないかという説もある[19][20]。

Remove ads

製造

チョコレートの製造工程としては、まず原料であるカカオ豆の収穫から始まる。収穫されたカカオ豆は豆を包む果肉(パルプ)とともにバナナの葉でくるむか木箱に入れて数日かけて発酵させ、その後天日で乾燥させたのち工場へと運ばれる[21]。この際、果肉に含まれる糖分によって発酵が起き、それによってカカオ豆の成分が変化し芳香のもととなる物質が生成されるため[22]、糖分を多く含む完熟した果実を使用する必要がある[23]。また乾燥は燃料を使用し機械で行う場合もあるが、燃料のにおいがついたり発酵が不十分に終わる場合があるため、天日乾燥のほうが好ましいとされる[24]。工場のほとんどはカカオの産地である熱帯地方ではなく温帯や冷帯に位置するため、ここで船によって輸送されるのが一般的である[25]。

工場に運ばれたカカオは、まず磁石で鉄を除き、風で埃を飛ばして、篩によって石を取り除き選別される[26]。

選別されたカカオは砕かれ、篩によって外皮と胚芽を取り除かれ胚乳部(カカオニブ)を得た後焙煎されるが、この工程の順番によって、まずカカオ豆を砕いたのちに選別してカカオニブのみを焙煎するニブロースト法、豆を直接焙煎するビーンズロースト法、磨砕を先に行ってできた液体を焙煎するリカーロースト法といった方法に分けられる[27]。一般的な方法はニブロースト法とビーンズロースト法の2つであり、ビーンズロースト法は繊細な風味が残りやすいが安定性に欠け、ニブロースト法は香りが飛びやすいものの安定した品質のものができるとされる[28]。

カカオ豆は焙煎され火が通ることによって酢酸が除かれてまろやかになると同時にメイラード反応によって香りや風味が現れてくる。この後、風味をよくするために数種類のカカオニブをブレンドした後、磨砕機によって細かくすりつぶす。カカオ豆には55%の油脂分(カカオバター)が含まれているためにここでペースト状となる。こうしてできたペーストがカカオマスである[29]。

できたカカオマスにココアバター、砂糖、ミルクなどを混合し、チョコレートドゥと呼ばれるチョコレートの元を作る。このドゥをリファイナー(粉砕機)にかけ、5段のローラーにかけて10マイクロメートル単位にまで細かく砕く[30]。ここで非常に細かくすることで、チョコレートの舌触りが滑らかなものとなる。磨砕が終わると、コンチェ(コンチングマシン)と呼ばれる攪拌機にて長時間かけて精錬する[31]。精錬が終わると、テンパリング(予備結晶化)と呼ばれる温度調整を行ってチョコレートを安定させ[32]、型に充填した後冷却して固め、チョコレートの完成となる[33]。

性質

固形チョコレートは油分に粉乳や砂糖などの粉末が分散している状態であり、水に不溶である[34]。固形チョコレートに生クリームや酒などを混ぜ込み水分と乳化させた物は、ガナッシュと呼ばれる[35]。

固形チョコレートは一般的に、熱に弱く溶けやすい。過度に冷却したもの、融解・再結晶化したもの、長期間保存したものなどには白い色がつくことがある。この白い部分をブルームといい、このような現象をブルーミング現象という。ブルームが生じたものを食べても問題はないが、風味や味は落ちる[36]。ファットブルーム(fat bloom)は、チョコレートの油脂成分のうち融点の低い部分が融解して表面に浮出し、再結晶化したものである[37]。

保存は、15℃ - 17℃、湿度50%以下が好ましく、香りを吸収するのを防ぐために他の食べ物から遠ざけたりラップに包んだりする[38]。

チョコレートの風味

要約

視点

カカオ分・乳分の比率による風味の分類

類別名称として定められているチョコレートの種類に関しては、チョコレートの規格を参照のこと。ここでは一般的なチョコレートの風味による分類を記載する[39]。

カカオマスの種類による風味の分類

コーヒーと同様、チョコレートもカカオ豆の種類・産地・焙煎により、苦味、酸味、コク、香りなどのバランスが異なる。価格、風味の面を考慮して、複数の産地のカカオ豆を選択・ブレンドして原料として用いることが一般的となっている[43]。

- フォラステロ種 Forastero

- 南米原産の栽培種であり産出量が多く安価。病害虫にも強く成長も早いため、現在の主力品種となっている。苦味が強いのが特徴。現在では主に西アフリカ・東南アジアで栽培されている。ベースビーンズとして使用することが多い[44]。

- アリバ種 Arriba

- フォラステロの突然変異で派生した種。フォラステロ種の最高級種とされる。エクアドル原産。華やかなな香りが特徴で、フレーバービーンズとして使用される[45]。

- クリオロ種 Criollo

- 有史以前から存在するカカオ豆の原生種であり、マヤやアステカで使用されていたのもこの品種であるが、病害虫に弱く19世紀後半に壊滅状態となってフォラステロ種に取って代わられた。現在では稀少種。現存するほとんどの株はフォラステロとの交配部がある。芳香があり、苦味が少ないのが特徴。ベネズエラ、メキシコなどで栽培されている[46]。

- トリニタリオ種 Trinitario

- トリニダード島原産、クリオロとフォラステロの交配種。栽培が容易で品質もよい。ラテンアメリカでフレーバービーンズとして広く栽培されている[47]。

チョコレートの製法による風味

原料の混合率や、磨砕・精錬の方法などは生産者独自のノウハウがあり、同じ原材料を使用しても全く風味の異なるチョコレートに仕上がることがある。

磨砕工程

チョコレートは、製造時に概ね粒径約10 - 30μmに磨砕されるが、この粒径により完成したチョコレートの口当たりが変化する。粒径が大きいほど口内に粒状感を生じ、ざらついた食感となる。粒径が小さいほど滑らかな食感となり、また濃厚な味となる[48]。

精錬工程

チョコレートの製錬工程において、温度とチョコレートドゥ(精錬生地)の固さは製品の味を決める最も重要な条件である。精錬度の低いチョコレートは雑味が多く、使用する原料によっては特有の臭気を含んでいることがある。このためチョコレートとして望まれている風味を最適な状態で味わえるように精錬を行う。しかし、精錬の度合いが高すぎるとチョコレートの風味が消し飛んでしまう[49]。

テンパリング(予備結晶化)

作る時の温度も風味に非常に影響する。チョコレートに含まれるカカオバターの結晶にはI型からVI型までの6種類の型があり、融け出す温度は17℃(I型) - 34℃(VI型)の幅がある。同一の原材料であっても、型によって食感はまったく異なる。V型が最も安定しているとされる[50]。

カナダのチームは、V型に誘導できる最適なココアバターの添加物は、「飽和ホスファチジルコリン」と「ホスファチジルエタノールアミン」であることがわかった。これらをココアバターの0.1%ていどの割合で加え、20度まで急冷すると、V型の生成が加速、安定する。市販のチョコレートで実験すると、最適な微細構造と光沢を放つ表面、適度な硬さをもつチョコレートができた。2021年9月1日、イギリスの科学雑誌『Nature Communications』に掲載された[51]。

Remove ads

チョコレートの規格

日本では、1971年3月、不当景品類及び不当表示防止法第10条第1項の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けた「チョコレート類の表示に関する公正競争規約」によって下記のように規格が定められている[52][53]。

チョコレート生地

- 純チョコレート生地

- カカオ分35%以上・ココアバター18%以上。糖分(蔗糖に限る)55%以下・レシチン0.5%以下・レシチンとバニラ系香料以外の食品添加物無添加で、ココアバター・乳脂肪分以外の脂肪分を使っていないこと。水分3%以下であること。→「純チョコレート規格」も参照

- 純ミルクチョコレート生地

- カカオ分21%以上・ココアバター18%以上。乳固形分14%以上・乳脂肪分3.5%以上。糖分(蔗糖に限る)55%以下・レシチン0.5%以下・レシチンとバニラ系香料以外の食品添加物無添加で、ココアバター・乳脂肪分以外の脂肪分を使っていないこと。水分3%以下であること。

- チョコレート生地

- カカオ分35%以上・ココアバター18%以上で、水分3%以下であること。ただし、カカオ分21%以上・ココアバター18%以上、かつ、乳固形分とカカオ分の合計が35%以上・乳脂肪分3%以上、水分3%以下で、カカオ分の代わりに乳固形分を使うことが可能。

- ミルクチョコレート生地

- カカオ分21%以上・ココアバター18%以上。乳固形分14%以上・乳脂肪分3%以上で、水分3%以下であること。

- 準チョコレート生地

- カカオ分15%以上・ココアバター3%以上。脂肪分18%以上で、水分3%以下であること。

- 準ミルクチョコレート生地

- カカオ分7%以上・ココアバター3%以上。脂肪分18%以上で、乳固形分12.5%以上・乳脂肪分2%以上。水分3%以下であること。

チョコレート製品

上記「ミルクチョコレート」「準ミルクチョコレート」の種類別名称は、それぞれ「チョコレート」「準チョコレート」として扱われる。

- チョコレート

- チョコレート生地そのものか、チョコレート生地が60%以上のチョコレート加工品。チョコレート加工品とは、チョコレート生地を全重量の40%以上使ったものを指す。

- チョコレート加工品のうち、クリームを全重量の10%以上含み、水分10%以上の製品は「生チョコレート」を称することができる。

- チョコレート菓子

- チョコレート生地が60%未満のチョコレート加工品。

- 準チョコレート

- 「準」は正しくは準に丸囲み。準チョコレート生地そのものか、準チョコレート生地が60%以上の準チョコレート加工品。

- 準チョコレート菓子

- 準チョコレート生地が60%未満の準チョコレート加工品。

Remove ads

板チョコレート

板チョコレートとは、チョコレート生地を型に流し込んで平板状に固めた製品で「型抜きチョコレート」の一種である。「板チョコ」とも呼ばれる。1876年にチョコレート職人のダニエル・ペーターが作ったのが最初である。日本においては、明治42年3月に森永商店が製造して、明治、ロッテの順で作られた[54]。

日本の主な板チョコレートとしては、1926年発売の明治の明治ミルクチョコレート[55]、1964年発売のロッテのガーナチョコレート[56]、1985年発売のロイズコンフェクトのロイズ板チョコレート[57][58]、1918年から2023年12月まで販売されていた森永製菓の森永ミルクチョコレート[59]などが存在する。

- 明治ミルクチョコレート

- ガーナチョコレート

- ロイズ板チョコレート

- 森永ミルクチョコレート

生産と消費

2009年にもっともチョコレートを多く生産した国はアメリカ合衆国で、1,569,490 t にのぼる。次いでドイツが多く、1,214,490 t を生産している。以下イギリス、ブラジル、フランス、イタリア、日本、ポーランド]と続く。日本は年間 233,880 t を生産し、世界7位である。

2010年のチョコレート消費量(含む観光客による購入)は、ドイツが最も多く年間で一人当たり 11.6 kg を消費しており、以下スイス、イギリス、ノルウェー、デンマークと続く。日本は年間 2.1 kg で世界16位以下。

Remove ads

主な製造企業

- 芥川製菓:1886年創業(チョコレートの製造開始は1914年から)[63]

- ヴァローナ(フランス、業務用)

- ヴィタメール:1910年創業、ベルギー

- ヴェーデル:1851年創業、ポーランド

- 江崎グリコ:1922年創業

- カバヤ食品:1946年創業

- カファレル

- ギラデリ:1852年創業、アメリカ

- ギリアン

- クラフトフーヅ:1903年創業、アメリカ(「ミルカ」チョコレートは旧スシャール社が1884年に製造開始)

- ゴディバ:1926年創業、ベルギー

- ザ・ハーシー・カンパニー:1894年創業、アメリカ

- 大東カカオ(業務用)

- 高岡食品工業

- チロルチョコ:2004年、松尾製菓(会社自体は1919年創立、チョコレート部門は1962年より)より分離

- 東京フード(業務用)

- 日新化工(業務用)

- バリーカレボー(業務用) - カレボー(ベルギー) - カカオバリー(フランス)

- ピエールマルコリーニ

- フェレロ:1946年創業、イタリア

- 不二製油(業務用)

- 不二家:1910年創業

- フルタ製菓:1952年創業

- ホテルショコラ :1993年創業、イギリス

- 明治:1916年創業

- 名糖産業:1945年創業

- メリーチョコレートカムパニー:1952年創業

- 森永製菓:1899年創業

- モロゾフ:1926年創業

- リンツ&シュプルングリー:1845年創業、スイス

- レオニダス:1910年創業、ベルギー

- ロイズコンフェクト1983年創業

- ロッテ:1948年創業

文化

バレンタインデーにチョコレートを贈る風習は、1868年、イギリスのチョコレート会社キャドバリー社の2代目社長であるリチャード・キャドバリーが美しい絵のついた贈答用のチョコレートボックスを発売したことを由来とする。このボックスはバレンタインデーの贈り物として使われるようになり、他社も追従して次第に広がっていった。しかし、ヨーロッパやアメリカのバレンタインデーは日本とは違い、必ずしもチョコレートを贈るものではない。

これに対し日本では、諸説あるものの1958年ごろにはじまったとされ、1970年代には「女性から男性にチョコレートを贈る日」としてバレンタインデーが定着した。バレンタインデーにチョコレートを贈るようになったことをきっかけにして、日本チョコレート・ココア協会が2月14日を「チョコレートの日」として制定し、1970年代に定着した。

また、1875年にはキャドバリー社はチョコレートでできたイースターエッグを発売し、これも定着してチョコ・イースターエッグはイースターには欠かせないものとなった[64]。

2016年より、受験者のチョコレートについての知識を測る検定試験であるチョコレート検定が、株式会社 明治より実施されている。チョコレートの製造方法および歴史、原料であるカカオの生態など、幅広い領域から出題される。

Remove ads

健康への影響

要約

視点

この節は、全部または一部が他の記事や節と重複しています。 具体的にはココア#ココア消費による健康の影響との重複です。 |

カカオ分50%以上のダークチョコレートの健康へのプラスの効果を一貫して示している何十年にもわたる研究を考えると、定期的な摂取を推奨できる。ダークチョコレート(週に2〜3回の30グラムサービング)を定期的に食べる人は、糖尿病、心臓病、脳卒中を発症するリスクが低いことがわかった。2,000人を超える参加者を対象とした研究では、チョコレートを多く食べると(週に2回まで)、冠状動脈プラークが少なくなった。その他、視覚を改善し、内層の損傷を癒し、筋肉をリラックスさせ、血流を改善することにより、血管に特にプラスの効果をもたらす。ココアフラバノールはまた、血糖代謝を改善し、糖尿病を発症するリスクを減らし、糖尿病患者の心臓や血管の病気のリスクを減らす[65][信頼性の低い医学の情報源?]。女性ではチョコレートを多く摂取するグループで脳卒中リスクが低いことが報告されている[66]。

質量あたりの熱量が大きく携行が容易であることから、固形チョコレートは軍隊のレーションに同封されたり(アメリカ軍用チョコレートなど)、登山などの際の非常食として携帯されたりする。カロリーの面だけでなく、非常の際に甘味やテオブロミンが心身の安らぎをもたらすという意味合いも大きい。テオブロミンの含有量はカカオ分99%のチョコレート100gあたり1100mg[67]。

2000年代以降、チョコレートに多く含まれるポリフェノールの一種であるカカオポリフェノールが健康への効果が高いとしてしばしば喧伝されるようになっている[68]。

2017年1月に内閣府のプロジェクトチームが、明治と共同で、革新的研究開発推進プログラム(インパクト)」を利用した研究結果として「チョコレートを食べると、脳が若返る可能性がある」と発表したが、外部[誰?]から「裏付けが不十分だ」と指摘され、翌2018年3月に内閣府は「追加試験を実施すべきで、発表には慎重さが必要だった」との検証結果を発表した[69]。

チョコレートを食べるとニキビができるという迷信があり、経験的にニキビができやすいとする者[誰?]も多いが、科学的には関連性有りとする研究[70] と否定する研究[71] がある[72]。脂肪分を40%と多く含むこと[73]、カフェイン・チラミン(血管性浮腫誘因物質でアミンの一種)などを含む刺激物であるということからの発想である。一方で、チラミンにより血管の収縮が起こり、効果が切れると急激に血管が拡張するため、食べ過ぎると鼻の粘膜が腫れて鼻血が出やすくなるという[74]。同様のメカニズムで収縮のあとの急激な脳血管の拡張により片頭痛が起こることがある[75]。また、テオブロミンと位置異性体の関係にあるテオフィリンを主成分とした医療用医薬品(キサンチン系気管支拡張薬等)の添付文書には、副作用として「鼻出血」と記載されている[76]。ただし、チョコレートアレルギーによる鼻血はあり得る。カフェインの含有量はカカオ分99%のチョコレート100gあたり120mg[67]。チョコレートに加えられることが多い食品には食物アレルギーの表示義務があるミルクやピーナッツがあり、これらが原因となる可能性が考えられる。日本ではカカオにはアレルギー表示の義務はない。

2020年代以降、チョコレートに含まれる鉛やカドミウムの重金属について注目されるようになった[77][78]。

他の動物への影響

チョコレートに含まれるテオブロミンはイヌやネコなどの動物に、嘔吐、下痢、発熱、発作などをもたらすため保管に注意を要する[79]。

Remove ads

環境問題

チョコレート生産の環境負荷は大きく、原料であるカカオを生産するために多くの森林が伐採されており、コートジボワールでは1960年には国土の大半を密林に覆われて数千の固有種が生息していたが、チョコレート産業によりその多くを失い現在は森林は国土の11%、また密林は4%まで減少し、インドネシアでは17401平方キロ(430万エーカー)の森がカカオ産業のために伐採され、ガーナでは2001-2014年の間に約1179平方キロ(291254エーカー)の保護地域が伐採され全体としては7000平方キロの森林が伐採そのうちの1/4がカカオ産業によるものである[80]。

チョコレート生産に必要な水の量(ウォーターフットプリント)はチョコレート1kg当たり約17000Lである。主要な食肉生産と比較した場合、牛肉15400L/kg、豚肉6000L/kg、鶏肉4330L/kgなど食肉生産よりも多くの水を必要としている [81]。

温室効果ガスはチョコレートを1kg生産するために温室効果ガスが46.65kg排出されている計算になる。食肉生産と比較した場合、牛肉99.48kg、豚肉12.31kg、鶏肉9.87kgと豚肉と鶏肉より多く牛肉に次いで多くの温室効果ガスを排出しているなど環境負荷が大きいことがわかる[82]。

また、児童労働も問題となっており、アメリカ労働省によると、ガーナとコートジボワールでは、カカオ農園で違法労働をする子供が5年前に比べて21%増加、また西アフリカでは推定210万人の子供が危険で肉体的に過酷なカカオ収穫をしているとされる[80]。

そのため代替チョコレートの開発など環境負荷の少ないチョコレート生産が求められている[83]

関連文献

- 成美堂出版編集部編『チョコレートの事典 ― 選び方・味わい方チョコレートのすべてがわかる』成美堂出版、2004。ISBN 4-415-02955-8

- ソフィー・D・コウ、マイケル・D・コウ『チョコレートの歴史』樋口幸子訳、河出書房新社、1999。ISBN 4-309-22345-1

- 加藤由基雄・八杉佳穂『チョコレートの博物誌』小学館、1996。ISBN 4-09-606003-8

- 八杉佳穂『チョコレートの文化誌』世界思想社、2004。ISBN 4-7907-1040-8

- キャロル・オフ 『チョコレートの真実』北村陽子訳、英治出版、2007。ISBN 9784862760159

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads