トップQs

タイムライン

チャット

視点

支倉常長

安土桃山時代から江戸時代の武将 ウィキペディアから

Remove ads

支倉 常長(はせくら つねなが、1571年〈元亀2年〉‐ 1622年8月7日〈元和8年7月1日〉)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての日本の武将(仙台藩伊達氏家臣[2])。幼名は與市、初名は六右衛門長経、キリスト教洗礼名はドン・ヒリッポ・フランシスコ・ハセクラ (西:Felipe Francisco Faxicura)[2]。

Remove ads

生涯

要約

視点

元亀2年(1571年)、桓武天皇を祖先とする桓武平氏の流れを汲む山口常成[3]の子として羽州置賜郡長井荘立石邑(現在の山形県米沢市立石、米沢市立関小学校の周辺)に生まれる。その後、伯父支倉時正の養子となり、7歳から陸奥国柴田郡支倉村(現在の宮城県柴田郡川崎町支倉地区)に在する上楯城で長い青年期を過ごした[4]。その後、時正に実子・久成が生まれたため、伊達政宗の主命で家禄1200石を二分し、600石取りとなる。

文禄・慶長の役に、足軽・鉄砲組頭として従軍、朝鮮に渡航。また葛西大崎一揆の鎮圧にあたった武将の一人としてもその名が記録されている。

慶長14年(1609年)、前フィリピン総督ドン・ロドリゴの一行(サン・フランシスコ号)がヌエバ・エスパーニャ副王領(現在のメキシコ)への帰途台風に遭い、上総国岩和田村(現在の千葉県御宿町)の海岸で座礁・難破した。地元民に救助された一行に、徳川家康がウィリアム・アダムスの建造したガレオン船サン・ブエナ・ベントゥーラを贈りヌエバ・エスパーニャ副王領へ送還した。この事をきっかけに、日本とスペインとの交流が始まった。

こうしたエスパーニャとの交流ができたことにより、常長の主君である伊達政宗は、ヨーロッパに遣欧使節を送ることを決定した。スペイン人のフランシスコ会宣教師ルイス・ソテロを正使とし、常長は副使となり、180人から組織され、スペインを経由してローマに赴くことになった。遣欧の目的は通商交渉とされているが、スペインとの軍事同盟によって、政宗が倒幕を行おうとした説も存在している[5]。

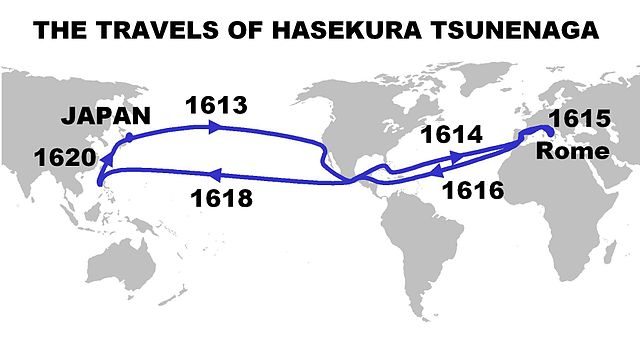

慶長17年(1612年)、常長は第一回目の使節として「サン・セバスチャン」でソテロとともに浦賀より出航するも、暴風に遭い座礁し遭難。再度仙台へ戻り、現在の石巻市雄勝町で建造したガレオン船「サン・ファン・バウティスタ」で慶長18年9月15日(1613年10月28日)に月ノ浦(現・石巻市)を出帆した。なお、短期間に洋式船を建造していることから、最初に座礁した「サン・セバスチャン」を譲り受けて修理し、「サン・ファン・バウティスタ」として出航させたのではないかとする説もある[6]。

出航後、常長らの一行は北アメリカ大陸の太平洋岸にあるアカプルコ(現メキシコ・ゲレーロ州)へ向かった。同地において北アメリカ大陸に上陸を果たすと、陸路で大西洋岸のベラクルスに移動、そこから大西洋を渡り、スペインのサンルーカル・デ・バラメーダに到着、小型帆船に乗り換えてグアダルキビール川を遡上し、コリア・デル・リオに上陸した[7]。慶長20年1月2日(1615年1月30日)、スペイン国王フェリペ3世に謁見。マドリードで国王列席の下、洗礼を受けた[2]。その後、イベリア半島から陸路でローマに至り、元和元年9月12日(1615年11月3日)、ローマ教皇パウルス5世に謁見した。ローマでは市議会から市民権と貴族の位を認めた「ローマ市公民権証書」を与えられた[2]。その後もマドリードに戻ってフェリペ3世との交渉を続けている。しかし、この時既に日本国内ではキリスト教の弾圧が始まっており、それが欧州に伝わりつつあった[2]こともあって、通商交渉は成功することはなかった。常長は数年間のヨーロッパ滞在の後、元和6年8月24日(1620年9月20日)に帰国した。

こうして遥々ローマまで往復した常長であったが、その交渉は成功せず、そればかりか帰国時には日本では既に禁教令が出されていたために冷遇され、2年後に失意のうちに死去した。棄教したとも言われたが、ソテロが1624年に九州で書いた手紙では、常長は「敬虔のうちに死去」して宣教師の保護を遺言したと記している[2]。

常長の墓と伝わるものは、仙台市青葉区北山にある光明寺(北山五山の1つ)、川崎町支倉の円福寺、そして大郷町東成田にそれぞれ存在する。

その後の支倉家は嫡男常頼が後を継いだが、寛永17年(1640年)、家臣がキリシタンであったことの責任を問われて処刑され、一時断絶した。その後、寛文8年(1668年)に常頼の子常信の代にて許され、家名を再興した。その後、第10代当主の代まで宮城県黒川郡大郷町に[8]、第11代から現在の第13代支倉常隆、そして第14代支倉正隆に至るまで、宮城県仙台市に居を構え続けている。常隆は日本国内ならびに世界各国を周って常長の功績を伝え、現在はその子正隆が引き継いでいる。大正13年(1924年)、正五位を追贈された[9]。

常長らが持ち帰った『慶長遣欧使節関係資料』は仙台市博物館に所蔵されており、平成13年(2001年)に国宝に指定されている。また、2013年にはユネスコの「世界の記憶」(記憶遺産)の一つに選定された。その中には常長の肖像画があり、日本人を描いた油絵としては最古のものとされる。この絵は、上記の支倉家断絶時、聖母マリアの絵などとともに仙台藩が押収したものである[2]。また、常長自身が記録した訪欧中の日記が文化9年(1812年)まで残存していたが、現在は散逸している。なお、資料の中に「支倉」を「FAXICVRA[注 2]」とつづった部分があり、当時ハ行を唇音で発音(ハ行転呼を参照)していた証拠となっている。

Remove ads

諱「常長」について

名は一般に「支倉常長」と称されるが、同時代に彼の諱を「常長」と記述した例はなく、自筆史料の署名も「六右衛門」または「六右衛門長経」とされており、自身が常長を称したことはなかったと推定される。

「常長」という諱が登場するのは、彼の死後、支倉家が再興した後に編纂された家系図である。後世の子孫が、先祖がキリシタンであったことを隠すため、「長経」の使用を忌避し、読みの「ながつね」を入れ替えた「常長」と偽って記録した可能性がある[10][注 3]。

家紋について

支倉家の家紋は「右卍」とされる。『仙台古文記』には「三幅四方浅黄白卍」とあり、古くから右卍が使われていたことは確かである。

しかし、支倉常長の家紋としての意匠は、「逆卍に違い矢斜め十字」が有名であり、宮城県の時代行事の装束にはこれが使われている。ギャラリーにあるようにヨーロッパの記録にも残っており、少なくとも常長の時点で家紋であったと考えてもよいであろう。2013年の遣欧使節団400年記念行事において支倉家がスペインに招かれたが、その際には支倉常隆が裃に陣笠姿で諸行事に参加しており、肩衣と陣笠には右卍の家紋が使われている姿が残っている。

その他

パウルス5世に拝謁した際、常長が鼻をかんだ懐紙がバチカンの人類博物館に展示されていたことがある。当時の西洋では手鼻かハンカチを使って鼻をかみ、懐紙を用いて鼻をかむという習慣がなく、大変珍しがられたためである。

2013年から2014年にかけてはスペインと日本の国交400周年を記念して様々なイベントが行われた。支倉常長が最初に着いたサンルーカル・デ・バラメダはシェリー酒の産地として有名で、これを記念して日本におけるシェリー酒専門家中瀬航也による企画で、サンルーカルにあるイダルゴ・ラ・ヒターナ社と日本の正規輸入代理店ユニオンリカーズによって「サン・フアン・バウティスタ・パロ・コルタド・VOS・シェリー」が限定で造られた(ラベルの肖像画に関しては仙台博物館の許可を得ている)。

支倉常長が登場する、あるいは彼をモデルにした作品

- 『支倉常長の歌』(合唱曲、作曲:淺野末治[11])

- 『海鳴りにもののふの詩が』(作・演出:植田紳爾)1981年8月13日 - 9月29日,11月3日 - 11月29日 宝塚歌劇団星組公演

- 『侍』(遠藤周作著。新潮文庫、1986年)

- 『独眼竜政宗』(1987年 NHK大河ドラマ 第40.41.48回 演:さとう宗幸)

- 『兜 KABUTO』(1991年 米英日合作の映画) 支倉常長の旅程に大まかに基づいている。

- 『遠い帆 オペラ支倉常長』(高橋睦郎台本、三善晃作曲。小沢書店、1995年)

- 『オーデュボンの祈り』(伊坂幸太郎著。新潮文庫、2003年)

- 『ヨーロッパに消えたサムライたち』(太田尚樹著 角川書店・1999年7月 ちくま文庫・2007年1月)

- 『MASTERキートン[注 4]』(勝鹿北星原作、浦沢直樹作画。小学館)

- 『捨て童子 松平忠輝』 (隆慶一郎著)

- 「ファセクラ」(2015) (八木澤教司 作曲)

- 吹奏楽などの作品で世界から注目を集める作曲家・八木澤教司によって2015年に作曲された作品である。同年、東北福祉大学吹奏楽部により委嘱されたもの。ウインドアート出版により販売されている。

- 「El Japón(エル ハポン)-イスパニアのサムライ-」(宝塚歌劇団宙組。作・演出 大野拓史)

- 「ミュージカル『刀剣乱舞』鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣「春風桃李巵」

- 2022年8月7日-9月4日 東京·大阪公演。刀剣男士と伊達政宗の交流を彩る歴史人物として支倉常長が登場。常長役は唐橋充。

Remove ads

ギャラリー

1615年に出版された、ローマ生まれの歴史学者シピオーネ・アマティ (Scipione AMATI) の著書 “Historia del regno di Voxv[注 5] del Giapone, dell' antichita, nobilta, e valore del svo re Idate Masamvne[注 6]”(題名和訳:『日本奥州國伊達政宗記并使節紀行[12]』または『伊達政宗遣欧使節記[13]』)、支倉常長の肖像画など。

- アマティの著作の最初のページ

- 法王にひざまづいて謁見する常長(アマティの著作のドイツ語版より)

- “Don Filippo Francesco Faxicvra” の肖像画(アマティの著作のドイツ語版より)

- “Philippvs Franciscvs Faxicvra” の肖像画

- 支倉常長の西洋式の紋章は盾の中に右卍をあしらったものだった。左はローマ市民権の認定の中に描かれた紋章、中はドイツの記録に残る紋章、右は常長の船の旗。

Remove ads

支倉常長の立体像

要約

視点

各地の支倉常長の立体像の多くは、青葉山公園の仙台城二の丸にある佐藤忠良制作の銅像を基に鋳造されている[14]。足跡順に記載。

![]() 日本:宮城県仙台市青葉区 仙台城二の丸[14](北緯38度15分26.8秒 東経140度51分19.1秒)

日本:宮城県仙台市青葉区 仙台城二の丸[14](北緯38度15分26.8秒 東経140度51分19.1秒)

![]() 日本:宮城県石巻市 月の浦公園[14](北緯38度22分54.5秒 東経141度25分49.4秒)

日本:宮城県石巻市 月の浦公園[14](北緯38度22分54.5秒 東経141度25分49.4秒)

![]() 日本:宮城県松島町 みちのく伊達政宗歴史館

日本:宮城県松島町 みちのく伊達政宗歴史館

- ローマ教皇パウロ5世への謁見の再現[2]。

![]() メキシコ:ゲレーロ州アカプルコ[14] 日本広場(北緯16度51分25.8秒 西経99度53分29.2秒)

メキシコ:ゲレーロ州アカプルコ[14] 日本広場(北緯16度51分25.8秒 西経99度53分29.2秒)

- 1973年(昭和48年)11月設置[16][17]。仙台市との姉妹都市締結記念[16][17]。

- 当初は、オルノスビーチ近くの太平洋を望む州立公園において、常長像の視線を仙台の方向に向けて建立された[16][17]。しかし、1990年代初めに西に300m移動され、さらに1997年(平成9年)にアカプルコ湾に沿って走る「コステラ・ミゲル・アレマン」という大通りの中央緑地帯に移転された[16][17]。この中央緑地帯にはマハトマ・ガンディーなど世界の著名な偉人の像が並べられており、常長もそのような偉人の1人としてアカプルコ市が扱ったことになるが、当初の建立地から数km離れ、海を望めない状態になった[16][17]。この情況を憂えたメキシコの宮城県人会「メキシコ宮城青葉会」の会長(気仙沼市出身)が日本に帰郷した際に訴えたため、2008年(平成20年)1月25日に石巻市の慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)を訪れた駐日メキシコ大使に同館館長が伝えると、大使は善処を約束した[18]。2010年(平成22年)6月16日に常長像は、日墨交流400周年を記念してカラバリビーチに開設する日本広場へ移設され、同年7月5日に日本広場開所式と共に支倉常長像移転式が開催された[19][20]。これにより再び常長像の視線は、太平洋の先の仙台の方向に向けられた[20]。

- 2012年(平成24年)7月5日、同じ「日本広場」内に、御宿町が寄贈した高さ9メートルの「日墨交通発祥記念之碑」が建てられた[21][22]。

![]() キューバ:ハバナ(北緯23度8分36.9秒 西経82度21分10.4秒)

キューバ:ハバナ(北緯23度8分36.9秒 西経82度21分10.4秒)

![]() スペイン:アンダルシア州セビリア県コリア・デル・リオ[14] カルロス・デ・メサ公園(北緯37度17分00秒 西経6度03分00秒)

スペイン:アンダルシア州セビリア県コリア・デル・リオ[14] カルロス・デ・メサ公園(北緯37度17分00秒 西経6度03分00秒)

- 1992年(平成4年)6月設置。慶長遣欧使節団渡航380年記念事業による。グアダルキビール川に面したカルロス・デ・メサ公園に川に向かって建つ。

- 常長像建立後にコリア・デル・リオを訪問した日本人たちが、像の一部が破壊され、落書きがされていると報告していたが、2008年(平成20年)2月28日に仙台から訪問した青葉城資料展示館主任学芸員らがその惨状を確認した[14][23]。その後、コリア・デル・リオ当局が台座を黒く塗って落書きを消したが、2010年(平成22年)1月時点では破壊された太刀や持ち去られた航海図のプレートの修復は行われていなかった[14][24]。

![]() イタリア:ラツィオ州ローマ県チヴィタヴェッキア[14] カラマッタ広場(北緯42度5分38.9秒 東経11度47分24.5秒)

イタリア:ラツィオ州ローマ県チヴィタヴェッキア[14] カラマッタ広場(北緯42度5分38.9秒 東経11度47分24.5秒)

- 1991年(平成3年)設置[15]。石巻市との姉妹都市締結20周年を記念。チヴィタヴェッキア港を望むカラマッタ広場に建つ。

- チヴィタヴェッキアにある日本聖殉教者教会のドーム壁画に支倉常長の肖像もある。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads