热门问题

时间线

聊天

视角

中华人民共和国世界遗产列表

维基媒体列表条目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

根据联合国教科文组织1972年制订的《保护世界文化和自然遗产公约》,世界遗产是指对全人类有重要文化或自然价值的遗产项目[1]。常见文化遗产包括古迹(如建筑、雕塑、题字)、建筑群、遗址(如考古遗址);自然遗产通常是具备特殊物质和生物价值的自然地貌、地质和自然地理结构(如濒危动植物栖息地),或在科学、保育、自然美角度极具价值[2][3]。中华人民共和国在1985年11月22日接受《保护世界文化和自然遗产公约》,该国的自然和文化遗产自此有资格列入《世界遗产名录》[4]。

中华人民共和国拥有60项世界遗产,在全球排名第二,仅次于拥有61项的意大利[5],当中丝绸之路:长安—天山廊道的路网是跨国遗产[6]。在这60项世界遗产中,有41项文化遗产,15项自然遗产,另有4项复合遗产。此外,中华人民共和国在预备名单中有60个项目[4]。中华人民共和国首批世界遗产于1987年入选,共有6处。最近一处入选的是西夏陵,于2025年入选[4]。

Remove ads

历史

1985年,中华人民共和国全国政协委员侯仁之起草并与阳含熙、郑孝燮和罗哲文另外三位委员联名向政协第六届三次会议提交了《我国应尽早参加联合国教科文组织〈保护世界文化和自然遗产公约〉,并积极争取参加“世界遗产委员会”,以利于中国重大文化和自然遗产的保存和保护》的提案[7]。同年11月22日,中华人民共和国加入《保护世界文化与自然遗产公约》的缔约国行列,同日在中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议上经审批后获批准[8]。

1987年,中华人民共和国正式加入该公约及开始申报世界遗产的工作,并于同年首批便有6个世界遗产获成功申报[9]。1991年,中华人民共和国在缔约国第11次大会上首次获选成为世界遗产委员会成员[10]。1992年及1993年,中华人民共和国在世界遗产委员会上两次获选成为副主席[11]。1999年10月29日,中国再度获选成为世界遗产委员会成员[11]。

2002年,中华人民共和国国务院授权予国家文物局设立世界遗产处以专责申报、管理和保护世界遗产方面的各项工作[9]。2006年,中华人民共和国建设部发布首批《中国国家自然遗产、国家自然与文化双遗产预备名录》[9]。

至今,中华人民共和国曾四次担任世界遗产委员会成员,任期分别为1991年—1997年、1999年—2005年、2007年—2011年和2017年—2021年[4]。2004年及2021年的世界遗产委员会会议分别在中华人民共和国的苏州及福州举行[12]。

Remove ads

当前名录

图注:

联合国教科文组织根据十项标准收录世界遗产,入选项目必须符合至少一项标准,其中第一(i)至六(vi)项为文化遗产,第七(vii)至十(x)项为自然遗产,同时符合文化和自然遗产标准的则称为复合遗产,顺序按入选年份排列[13]。文代表文化遗产,自代表自然遗产,自文代表复合遗产。

*跨国遗产

更多信息 名称, 图像 ...

| 名称 | 图像 | 位置 | 入选年份 | 教科文组织数据 | 简介 |

|---|---|---|---|---|---|

| 泰山 |

|

山东省 | 1987年 | 437;i、ii、iii、iv、v、vi、vii 自文 |

泰山是中华人民共和国最著名的圣山,具有非凡的历史、文化、美学与科学价值。此山早在新石器时代便有人类定居(附近有大汶口遗址),在过去三千年间持续受到崇拜。泰山是一座巨大而壮观的岩体,占地25,000公顷,海拔1,545米,被视为中华人民共和国最美的风景胜地之一,也是自古以来东亚东方文化的重要摇篮。早在公元前219年之前,泰山已是山岳崇拜的重要对象,当时秦始皇以封禅祭祀向神明宣告他统一全中国的功业。山上有12次历史记载的帝王祭天仪式、约1,800方碑刻与题记,以及22座庙宇,这些共同使泰山成为中华人民共和国最重要的纪念地,也是世界知名的历史文化宝库。核心纪念建筑“岱庙”藏有公元1009年的道教杰作《泰山神启跸回銮图》。山上还有许多古老而重要的树木。所有建筑元素、绘画、原位雕塑、石刻与古树皆融入泰山的景观之中[14]。 |

| 长城 |

|

北京市、河北省、甘肃省 | 1987年 | 438;i、ii、iii、iv、vi 文 |

长城始建于公元前3世纪,至17世纪持续在中国大陆北方边境修筑,是历代的重大军事防御工程,总长度超过20,000公里。长城东起河北省山海关、西至甘肃省嘉峪关,主体由城墙、马道、敌楼、墙上庇护所构成,并包含沿线的关隘与堡垒。长城见证了古代中国农耕文明与游牧文明的碰撞交流,为古代深谋远虑的政治战略思想与强大军防力量提供了重要实物证据,更是古代中国卓越军事建筑技术与艺术的典范,作为捍卫国家与人民安全的民族象征具有无与伦比的意义[15]。 |

| 明清故宫(北京故宫、沈阳故宫) |

|

北京市、辽宁省 | 1987年 [注 1] 2004年 [注 2] |

439bis;i、ii、iii、iv 文 |

作为15至20世纪明清两代的皇家宫殿,北京与沈阳的明清皇家宫殿是中国晚期封建社会的国家权力中心。位于北京的紫禁城,由明成祖于1406年至1420年间修建,在此后的505年间见证了14位明朝与10位清朝皇帝的登基。沈阳的皇宫由努尔哈赤于1625年至1637年间为清朝的前身后金所建,1644年清朝定都北京后,该宫殿亦称“后金宫”或“盛京宫”,直至1911年一直是皇室的行宫与陪都。北京与沈阳的皇宫分别于1987年与2004年被列入《世界遗产名录》[16]。 |

| 莫高窟 |

|

甘肃省 | 1987年 | 440;i、ii、iii、iv、v、vi 文 |

凿刻于大川河崖壁之上的莫高窟,位于甘肃省敦煌绿洲东南,是世界上规模最大、内容最丰富、延续时间最长的佛教艺术宝库。它始建于366年,展现了4至14世纪佛教艺术的伟大成就。现存492个洞窟,保存了约45,000平方米的壁画和2,000多身彩塑。作为中国大陆西北地区佛教艺术发展的见证,莫高窟具有无与伦比的历史价值。敦煌艺术独特的风格不仅融合了汉族艺术传统与古印度、犍陀罗国风格的影响,更吸收了突厥、吐蕃等中国少数民族的艺术精华,许多杰作展现了超凡的美学造诣。1990年莫高窟藏经洞的发现,连同其内数万件写本与文物,被誉为古代东方文化最伟大的发现。这项重要遗产为研究古代中国与中亚的复合历史提供了极珍贵的参考依据[17]。 |

| 秦始皇陵及兵马俑坑 |

|

陕西省 | 1987年 | 441;i、iii、iv、vi 文 |

位于陕西省西安东北35公里、骊山北麓的秦始皇陵,是中国历史上首位统一全国的皇帝——秦始皇的陵墓。陵墓始建于公元前246年,现存封土高51.3米,坐落于南北向的长方形双重城垣内。陵区面积达56.25平方公里,分布着近600处遗址,包括举世闻名的数千件真人大小陶俑、陶马与青铜战车兵器陪葬坑近200座,以及陪葬墓群与建筑遗址。作为帝王陵寝,其规模为中国历代之最,具有独特规制与布局,并拥有大量精美随葬品。它见证了中国首个统一帝国——秦朝的建立;该王朝于公元前3世纪掌握空前政治、军事与经济实力,并推动了帝国社会、文化与艺术水平的发展[18]。 |

| 周口店北京人遗址 |

|

北京市 | 1987年 | 449;iii、vi 文 |

周口店北京人遗址是位于华北平原的一处更新世古人类遗址。该遗址位于北京西南约42公里处,地处华北平原与燕山山脉的交界处。充足的水源和天然的石灰岩洞穴为早期人类提供了理想的生存环境。目前,该遗址的科学研究工作仍在进行中。迄今为止,科学家已在遗址范围内的23个地点发现了距今500万年至1万年前的人类化石、文化遗存和动物化石。作为亚洲大陆展示人类演化文化序列的重要古人类遗址,周口店在全球范围内具有重要意义。它不仅是亚洲大陆史前人类社会的独特见证,更展示了人类演化的过程,对于研究和重建早期人类历史具有重大价值[19]。 |

| 黄山 |

|

安徽省 | 1990年 [注 3] |

547bis;ii、vii、x 自文 |

黄山,常被誉为“中国最美的山岳”,自8世纪左右的唐朝以来,在中国艺术与文学史上扮演了重要角色。相传747年,一则传说描述黄山是寻觅已久的长生不老药的发现之地。这个传说赋予了黄山其名,并奠定了它在中国历史上的地位。黄山以其壮丽的山景吸引隐士、诗人与山水画家,这些景观由无数花岗岩峰组成,许多山峰海拔超过1,000米,耸立于永恒的云海之中。约16世纪左右的明代,这片景观与其众多奇形怪状的岩石及古老盘曲的树木,启发了极具影响力的“山水画派”,为世界想像与艺术中的东方景观提供了根本性的呈现。该遗产位于中华人民共和国安徽省湿润的亚热带季风气候区,占地16,060公顷,缓冲区达49,000公顷,其植物多样性与保护多种地方性或国家特有植物物种亦具有极突出的重要性[20]。 |

| 九寨沟风景名胜区 |

|

四川省 | 1992年 | 637; vii 自 |

九寨沟风景名胜区是一处拥有卓越自然美景的保护区,其锯齿状的高山耸立于针叶林之上,环绕着如仙境般的景观。这些景观包括多种喀斯特地形;该地区实为高山喀斯特水文与研究的“自然博物馆”。九寨沟位于四川省北部,占地72,000公顷,保护了一系列重要的森林生态系统,包括原始林,这些森林为众多濒危动植物物种(如大熊猫与羚牛)提供了重要栖息地。九寨沟南部的岷山山脉最高处达4,752米,还拥有大量保存完好的第四纪冰川遗迹,具有极高的景观价值[21]。 |

| 黄龙风景名胜区 |

|

四川省 | 1992年 | 638;vii 自 |

黄龙谷地位于四川省西北部,拥有一系列钙华湖泊、瀑布、森林和山景,是一处绝佳的自然遗产。其顶部为常年积雪的山峰,海拔从1,700米延伸至5,588米,其中包括中国大陆最东端的冰川。这片面积达60,000公顷的区域位于岷山山脉内,还拥有壮观的石灰岩地貌和温泉。其多样的森林生态系统为许多濒危动植物提供了栖息地,包括大熊猫和川金丝猴[22]。 |

| 武陵源风景名胜区 |

|

湖南省 | 1992年 | 640;vii 自 |

武陵源是高度农业开发区中的自然孤岛。这片壮观的区域位于中华人民共和国湖南省,占地约26,400公顷,以3,000多根狭窄石英砂岩柱为主体,其中许多高度超过200米。巍峨峰峦间分布着溪谷、峡谷、溪流、池塘、瀑布、两座大型天然桥梁及约40个洞穴。这些洞穴内引人注目的方解石沉积物是其显著特征。除了包括参差石峰、茂密植被与清澈湖泊溪流在内的惊人景观美,该地区还孕育著多种濒危动植物物种[23]。 |

| 承德避暑山庄及其周围寺庙 |

|

河北省 | 1994年 | 703;ii、iv 文 |

承德避暑山庄及其周围寺庙是中华人民共和国现存规模最大的皇家宫苑与寺庙建筑群,总占地面积达611.2公顷。作为清代皇帝距北京350公里木兰围场附近的夏宫,建于1703年至1792年间,是加强边疆治理的重要基地。每年夏秋季节,康熙、乾隆等清朝皇帝在此处理军政要务、接见少数民族首领与外国使节,并由此北行举行木兰秋狝。这里见证了清朝诸多重大历史事件,其遗存物证彰显了中国统一多民族国家的巩固与发展。承德避暑山庄及周围寺庙是中华人民共和国宫殿建筑、园林艺术与宗教建筑的经典杰作。山庄景观依自然山水形势营造,作为中国自然山水宫苑的杰出典范,传承发展了皇家园林传统;周围寺庙融汇汉、蒙、藏建筑艺术文化精华,凝结了中国建筑发展历程中多民族文化交融的成就。避暑山庄及周围寺庙的人造景观与承德丹霞地貌等特殊自然环境完美融合,其自然和谐的布局是中国传统风水文化的成功实践[24]。 |

| 曲阜孔庙、孔林和孔府 |

|

山东省 | 1994年 | 704;i、iv、vi 文 |

公元前6至5世纪伟大哲学家、政治家与教育家孔子的庙宇、陵墓及家族宅邸位于山东省曲阜市。孔庙始建于公元前478年,用以纪念孔子,历经多次毁坏与重建,现存100余座建筑;孔林包含孔子墓及其10万余名后裔的遗骸;孔府从小型宅邸扩建为庞大的贵族府邸,现存152座建筑。这组纪念建筑群因中国历代帝王2000余年来的尊崇,保留了卓越的艺术与历史特质[25]。 |

| 武当山古建筑群 |

|

湖北省 | 1994年 | 705;i、ii、vi 文 |

这组世俗与宗教建筑群的核心宫殿和庙宇,展现了元、明、清三朝的建筑与艺术成就。它位于湖北省武当山风景优美的山谷和山坡上,作为一个有组织的建筑群建于明朝,其中包含最早可追溯至7世纪的道教建筑。它代表了近1000年来中国艺术与建筑的最高水准[26]。 |

| 拉萨布达拉宫历史建筑群 |

|

西藏自治区 | 1994年 [注 4] 2000年 [注 5] 2001年 [注 6] |

707ter;i、iv、vi 文 |

布达拉宫自7世纪以来作为达赖喇嘛的冬宫,象征着藏传佛教及其在西藏传统行政中的核心地位。这座建筑群包括白宫、红宫及其附属建筑,建于拉萨河谷中心的红山上,海拔3,700米。同样建于7世纪的大昭寺是一座卓越的佛教建筑群。18世纪修建的罗布林卡(达赖喇嘛的夏宫)则是西藏艺术的杰作。这三处遗址的建筑之美与原创性、丰富的装饰以及与壮丽景观的和谐融合,更增添了其历史与宗教价值[27]。 |

| 庐山国家公园 |

|

江西省 | 1996年 | 778;ii、iii、iv、vi 文 |

庐山位于江西,是中华文明的灵性中心。佛教与道教寺庙、以及儒家学派的标志性建筑,与极其优美的自然景观和谐相融,众多杰出大师曾在此讲学;这片风景激发了无数艺术家的灵感,他们发展出中华文化中特有的自然美学观[28]。 |

| 峨眉山—乐山大佛 |

|

四川省 | 1996年 | 779;iv、vi、x 自文 |

中国大陆第一座佛教寺庙建于1世纪,位于四川省峨眉山山顶的美丽环境中。随着其他寺庙的增建,该地成为佛教最神圣的圣地之一。数世纪以来,文化瑰宝不断增加,其中最引人注目的是8世纪依山雕凿而成的乐山大佛,俯瞰三江汇流之处。大佛高71米,是世界上最大的佛像。峨眉山还以其极其丰富的植被而闻名,从亚热带到亚高山松林应有尽有,其中一些树木树龄已超过1000年[29]。 |

| 丽江古城 |

|

云南省 | 1997年 [注 7] |

811bis;ii、iv、v 文 |

丽江古城位于中华人民共和国云南省西南部的丽江平原,海拔2400米,周围群山环绕,拥有一系列战略性关隘。西北方的玉龙雪山是河流与泉水的源头,滋润着平原并汇聚成黑龙潭,由此延伸的水道形成运河与渠道网络,供应整座城镇。鲜明的城市空间、蓬勃的水系、和谐的建筑群、尺度宜人的舒适居所、怡人的环境,以及风格独特的民间艺术,共同构成人类居住地的卓越典范[30]。 |

| 平遥古城 |

|

山西省 | 1997年 | 812;ii、iii、iv 文 |

平遥古城是一座保存完好的中国古代县级城市。位于山西省中部平遥县,该遗产包括三部分:平遥城墙内的全部区域、县城西南6公里处的双林寺以及县城东北12公里处的镇国寺。平遥古城完整保留了14至20世纪中原汉民族县级城市的历史风貌。平遥古城始建于14世纪,占地225公顷,是一个完整的建筑群体,包括古城墙、街巷、店铺、民居和寺庙。平遥古城是明清时期汉族城市的杰出典范,保留了汉族城市的所有特征,完整呈现了中国历史上的文化、社会、经济与宗教发展,对于研究社会形态、经济结构、军事防御、宗教信仰、传统思想、传统伦理及民居形式具有极高价值[31]。 |

| 苏州古典园林 |

|

江苏省 | 1997年 [注 8] 2000年 [注 9] |

813bis i、ii、iii、iv、v 文 |

苏州古典园林可追溯至公元前6世纪,当时苏州作为吴国的首都而建立。受吴国君主建造的皇家狩猎园林启发,私家园林于公元前4世纪左右开始出现,并在18世纪达到鼎盛。如今仍有50多座园林保存完好,其中九座被视为中国“山水”园林的典范。这些园林在中国传统山水画中自由写意风格的影响下构思与建造,以其精湛工艺、艺术雅致与丰富文化意涵的深刻融合而闻名。这些园林揭示了古代中国知识分子如何在都市生活环境中,将隐逸文化与美学理念和谐统一。历代园林大师运用各种技法,巧妙地利用有限的物理空间艺术化地模拟自然。苏州古典园林仅限于单一宅邸的范围内,旨在成为自然世界的缩影,融合水、石、植物以及各种具有文学与诗意价值的建筑元素。这些精致的园林见证了当时园林大师高超的技艺。这些独特设计受自然启发却不拘泥于自然概念,对东西方园林艺术的演变产生了深远影响。这些由建筑、假山、书法、家具与装饰艺术品组成的园林群体,展示了长江三角洲地区至高无上的艺术成就;它们本质上是中华传统文化内涵的体现[32]。 |

| 北京皇家园林—颐和园 |

|

北京市 | 1998年 | 880;i、ii、iii 文 |

北京的颐和园将众多传统厅堂亭阁融入清乾隆帝于1750年至1764年间构思的皇家园林“清漪园”中。以元代都城旧有水库昆明湖与万寿山为基本框架,颐和园依循中国“天人合一”的哲学,在湖山景观中整合了政治行政、居住、精神与游憩功能。该园于1850年代第二次鸦片战争期间被毁,后由光绪帝重建供慈禧太后使用并更名为颐和园。虽在1900年义和团运动中再遭破坏,经修复后自1924年起作为公园开放。作为数百年皇家园林设计的集大成者,颐和园对东方园林艺术与文化影响深远[33]。 |

| 北京皇家祭坛—天坛 |

|

北京市 | 1998年 | 881;i、ii、iii 文 |

天坛是一组轴向排列的建筑群,南侧为露天的圜丘坛,其北紧邻锥形屋顶的皇穹宇。这两者由一条高架的神道连接至更北侧的三层圆形锥顶祈年殿。明清两朝的皇帝作为人与天界的沟通者,正是在这些场所举行祭天仪式、祈求五谷丰登。西侧为斋宫,是皇帝祭祀后斋戒的场所。整个建筑群由双重围墙环绕,周围遍植松柏。内外墙之间西侧设有神乐署及牺牲所建筑。该建筑群共有92座古建筑、600余间殿房,是中国大陆现存最完整的皇家祭祀建筑群,也是全球现存规模最大的祭天建筑群[34]。 |

| 武夷山 |

|

福建省、江西省 | 1999年 [注 10] |

911bis;ii、vi、vii、x 自文 |

武夷山是中华人民共和国东南部生物多样性保护最杰出的地区、也是大量古老孑遗物种的栖息地,其中许多物种为中国大陆特有。九曲溪壮丽峡谷的宁静美景、以及众多现已成为废墟的寺庙与修道院,为宋明理学的发展与传播提供了环境;自11世纪以来,宋明理学对东亚文化产生了深远影响。公元前1世纪,汉代皇帝在附近的城村建造了一座大型行政都城,其巨大的城墙围绕着一处极具重要性的考古遗址[35]。 |

| 大足石刻 |

|

重庆市 | 1999年 | 912;i、ii、iii 文 |

重庆大足区陡峭的山坡上,分布着五组非凡的9至13世纪石刻群。规模最大的北山石刻包含两组沿悬崖而刻的造像群,崖面高7至10米、延绵约300米。逾万尊雕刻完成于9世纪末至12世纪中叶,主题涵盖密宗与道教。题记为历史、宗教信仰、年代判定及历史人物考证提供了珍贵线索。这些石刻以规模宏大、美学价值卓越、题材丰富多元及保存完好著称。作为9至13世纪中国石窟艺术最高水平的代表,大足石刻不仅彰显佛教、道教与儒教在中国的和谐共存,更为石窟艺术日益反映世俗生活提供了实物佐证。遗产区内大量雕刻与文献史料,见证了该时期中国石窟艺术与宗教信仰的重大变革与发展[36]。 |

| 青城山—都江堰 |

|

四川省 | 2000年 | 1001;ii、iv、vi 文 |

都江堰灌溉系统位于成都平原西部、四川盆地与青藏高原交界处,是一项始建于约公元前256年的生态工程壮举。该系统在唐、宋、元、明时期经过扩建改良,利用自然地形与水文特征,无需筑坝即可解决灌溉引水、排沙、防洪与流量控制等问题。该系统在防洪、灌溉、航运与民生用水方面产生综效,历经2,250余年发展,现灌溉面积达66万8,700公顷。青城山雄踞都江堰灌溉系统南侧的成都平原,因公元142年张陵在此创立道教而成为中国历史名山。晋唐时期陆续修建的宫观所传道教教义,体现了道教文化多数核心元素。17世纪时,此山再度成为道教思想与精神中心[37]。 |

| 皖南古村落—西递、宏村 |

|

安徽省 | 2000年 | 1002;iii、iv、v 文 |

西递和宏村是两个传统村落,位于安徽省南部黄山市黟县,以商业活动为主要收入来源、以家族和宗族为基础的社会组织,并以其地域文化闻名。整体布局、景观、建筑形式、装饰和建造技术都保留了14至20世纪间安徽村落的原始特色。这两座村落深受前现代安徽省传统文化的影响,由成功返乡的官员或商人所建,逐渐发展成为中国传统村落建设的典范。西递四面环山,沿三条东西走向的溪流而建,并在村南的回元桥汇合。宏村则坐落于山脚下,邻近一条形成两处水池的溪流。其特色在于富有韵律的空间变化与宁静的巷弄;水源来自如画的园林,整体体现了人与自然共存、统一与和谐的追求。安徽建筑独特精致的风格以素雅色调呈现,山墙饰以精美雕刻,室内摆设充满品味。严格的父权制度与温和真挚的民俗,反映了封建社会中特别尊崇儒学与理学的士大夫文化理念。这些存世的村落拥有600多年的历史,具有科学、文化与美学价值,是研究地域历史与文化的丰富资源[38]。 |

| 龙门石窟 |

|

河南省 | 2000年 | 1003;i、ii、iii 文 |

龙门石窟位于河南省古都洛阳以南的伊河两岸,在长达1公里的陡峭石灰岩崖壁上开凿了2300多个洞窟和佛龛。这些洞窟内有近11万尊佛教石雕像、60多座佛塔以及2800多块碑刻题记。洛阳曾是北魏晚期与唐朝初年的都城,而石窟最密集的开凿时期从5世纪末持续至8世纪中叶。最早开凿于5世纪末至6世纪初的西山洞窟包括古阳洞与宾阳三洞,均供奉大型佛像。药方洞内刻有140则治疗各种疾病的药方铭文。该洞窟的雕刻工程持续了150余年,展现了艺术风格的演变。7至8世纪唐代佛教洞窟中的雕塑风格——尤其是奉先寺洞的巨型造像,是皇家石窟寺艺术最完整的代表典范,曾被各地艺术家模仿。这两种雕塑艺术风格对中国乃至世界产生深远影响,并为其他亚洲国家的雕塑艺术发展作出重要贡献[39]。 |

| 明清皇家陵寝 |

|

北京市、河北省、湖北省、江苏省、辽宁省 | 2000年 [注 11] 2003年 [注 12] 2004年 [注 13] |

1004ter;i、ii、iii、iv、vi 文 |

明清皇家陵寝建于1368年至1915年间,包含2000年列入《世界遗产名录》的明显陵与清东陵、清西陵;2003年扩增的明孝陵与明十三陵;以及2004年增列的辽宁盛京三陵(均属清朝,含清永陵、清福陵与清昭陵)。明清皇家陵寝依据风水原理精心选址,坐落于极具考究的地形环境中,由众多传统建筑设计与装饰的建筑群组成。陵墓布局遵循中国等级制度,设有神道并排列石像生,既满足持续举行的皇家仪式需求,亦供亡灵通行。这些陵寝彰显明清统治者五百年来对营造宏伟陵墓的高度重视,不仅反映对来世的普遍信仰,更体现了权威的宣示。朱元璋作为明朝开国君主,其明孝陵打破既往规制,确立了后续北京明清陵寝的基本格局。辽宁盛京三陵均建于17世纪,用于安葬清朝开国皇帝及其祖先,融合了前朝传承的汉族陵寝传统与满族文明的新特征。明清皇家陵寝是人类创造力的杰作,其与自然的有机融合,成为14至20世纪中国最后两个封建王朝文化与建筑传统的独特见证。这些陵寝是汉满文明建筑艺术交融的精品,其选址、规划与设计既体现风水学中“天人合一”的哲学思想与社会等级规范,亦展现了中国古代社会后期盛行的宇宙观与权力观[40]。 |

| 云冈石窟 |

|

山西省 | 2001年 | 1039;i、ii、iii、iv 文 |

宏伟的云冈佛教石窟开凿于5世纪中叶至6世纪初。这些石窟包含252个洞窟和壁龛、51,000尊雕像,雕刻面积达18,000平方米,代表了中国佛教石窟艺术的杰出成就。由昙曜主持开凿的“昙曜五窟”是中国艺术第一个高峰期的经典杰作,其布局与设计严谨统一。由于石窟的建造源自皇室敕令,因此反映了北魏时期佛教信仰在中国与国家意志的结合。云冈石窟虽受南亚与中亚佛教石窟艺术影响,却也以鲜明的中国特色与本土精神诠释了佛教石窟艺术,因而在早期东方佛教石窟中占据极重要地位,并对中国与东亚的佛教石窟艺术产生深远影响[41]。 |

| 云南三江并流保护区 |

|

云南省 | 2003年 [注 14] |

1083bis;vii、viii、ix、x 自 |

云南三江并流保护区位于中华人民共和国云南省西北部山区,是由15个保护区组成的自然系列遗产,分布于八个集群。该遗产展现了极其多样化的景观,包括深切河谷、茂密森林、巍峨雪山、冰川、高山喀斯特、红色砂岩地貌(丹霞)、湖泊以及辽阔草甸。这片170万公顷的区域涵盖了亚洲三大江河——长江(金沙江)、湄公河与怒江的上游段,三江在此近乎平行地由北向南奔流,穿行于深达3000米的陡峭峡谷中,两侧耸立着海拔逾6000米的冰川覆盖山峰。该遗产横跨横断山脉主体区域,这条山脉构成了喜马拉雅山脉东端向中南半岛延伸的巨大弧形地带。作为全球三大生物地理区域的交汇地,此处是中国大陆生物多样性的核心地带,亦可能是温带区域中生物多样性最丰富的地区[42]。 |

| 高句丽王城、王陵及贵族墓葬 |

|

吉林省、辽宁省 | 2004年 | 1135;i、ii、iii、iv、v 文 |

该遗址包含3座城市与40座墓葬的考古遗存:五女山城、国内城以及丸都山城;其中14座为帝王陵墓,26座为贵族墓葬。所有遗存均属于高句丽文化,该文化得名于公元前277年至公元668年间统治中国大陆东北部与朝鲜半岛北半部的王朝。五女山城目前仅部分发掘。国内城位于现代集安市城区内,在高句丽首都迁至平壤后扮演“陪都”角色。丸都山城作为高句丽王国都城之一,留存大量遗迹,包括一座大型宫殿及37座墓葬。部分墓葬展现出卓越的建筑巧思,其精致墓顶设计无需立柱即可覆盖宽阔空间,并能承受上方石冢或土冢的巨大重量[43]。 |

| 澳门历史城区 |

|

澳门特别行政区 | 2005年 | 1110;ii、iii、iv、vi 文 |

澳门作为中华人民共和国领土上国际贸易发展中具有战略重要性的繁荣港口,于16世纪中叶成为葡萄牙殖民地,并于1999年回归祖国。该遗产由22座主要建筑和公共空间组成,清晰展现了这座古老贸易港口城市的结构。凭借其历史街区、住宅、宗教及公共建筑中的葡式与中式建筑,澳门历史城区为东西方美学、文化、宗教、建筑与技术影响的交融提供了独特见证。它基于国际贸易的活力,见证了中国与西方世界最早且最持久的相遇。作为中西门户,澳门在世界贸易中扮演战略角色。不同民族与传教士共同定居于这复杂海贸网络的枢纽,带来了宗教文化影响,体现于外来建筑类型的引入,其中许多至今仍在使用。澳门独特的多元文化特质,体现于并存于城中的中西建筑遗产,甚至单一建筑设计中亦常见此动态——如西式建筑融入中式设计元素(圣保禄学院遗址巴洛克风格立面以汉字作装饰),反之亦然。典型欧洲港口城市特征亦见于居留地的城市肌理结构:公共广场融入狭窄蜿蜒街道两侧密集地块,同时积累了其他葡萄牙居留地的经验(如连接港口与旧城堡的“直街”概念)。遗产与海景的视觉联系,反映了澳门作为贸易港口的起源;沿用数世纪至今仍运作的内港更强化了此特征。历史相遇的无形影响渗透于当地人生活中,体现于宗教、教育、医疗、慈善、语言与饮食。历史城区的核心价值不仅在于其建筑、城市结构、居民或习俗,而是这一切的复合体。东西方文化沉积的共存及其活态传统,定义了历史城区的本质[44]。 |

| 殷墟 |

|

河南省 | 2006年 | 1114;ii、iii、iv、vi 文 |

位于中国大陆中部河南省安阳西北洹河两岸的殷墟考古遗址,年代可追溯至公元前1300年,由宫殿宗庙区与王陵区两大区域组成,总占地414公顷,外围缓冲区达720公顷。殷墟透过历史文献、甲骨卜辞及考古发掘证实为中国历史上首座都城遗址。商朝第20位君王盘庚约于公元前1300年将都城自奄迁至殷(今安阳小屯村一带),建立长期稳定的都城。该都城历经255年,创造了灿烂辉煌的殷商文明,其历史、艺术与科学价值皆弥足珍贵。殷墟为中国最早具备文明要素的遗址,包含80余座夯土房基、宗庙与祭坛,外围设有兼具防洪功能的防御壕沟。宫殿区内众多窖穴出土的甲骨刻辞,被视为汉字体系最早的确证。地势较高的王陵区包含埋有车马与人牲的祭祀坑,随葬品涵盖纹饰精美的青铜礼器、玉器、骨雕及陶器。作为中国早期最重要的都城遗址之一,其规划布局对后世中国都城的建设发展影响深远。殷墟王陵区是中国大陆最早的大型王室陵墓群,为中国帝王陵寝制度的滥觞;甲骨文是中国现存最成熟的早期文字系统,为商朝历史提供实证,将中国信史向前推进近千年;殷墟遗址展现了商代晚期的社会生活,反映包括青铜铸造与历法系统在内高度发展的科学技术与建筑工艺[45]。 |

| 四川大熊猫栖息地 |

|

四川省 | 2006年 | 1213;x 自 |

此地主要因其对大熊猫保育的重要性而闻名。大熊猫被中华人民共和国视为“国宝”,也是全球保育行动的标志性物种。该遗产地是中华人民共和国乃至全球现存最大、最关键的连续性大熊猫栖息地,同时也是建立该物种圈养繁殖族群最重要的来源。除大熊猫外,此遗产地还拥有大量特有及受威胁的动植物物种,包括其他标志性哺乳动物如小熊猫、雪豹与云豹等。此地亦是某些鸟类分类群的重要特有中心,记录了365种鸟类,其中300种为本地繁殖。然而,该遗产地尤其以植物多样性著称,作为全球温带地区植物最丰富的区域之一,记录约5,000至6,000种物种,包括珙桐等孑遗物种,以及木兰、竹子、杜鹃与兰花等类群的显著多样性。此地更是数百种传统药用植物的重要来源与基因库,其中许多现正面临威胁。此项遗产位于中华人民共和国四川省东南部的邛崃山与夹金山脉间,介于成都平原与青藏高原之间,涵盖四个地级行政区内的七个自然保护区与十一处风景名胜区,总面积达924,500公顷,外围另设527,100公顷缓冲区[46]。 |

| 开平碉楼与村落 |

|

广东省 | 2007年 | 1112;ii、iii、iv 文 |

开平碉楼与村落以碉楼群为特色,这些多层防御性民居展现了中西结构与装饰风格的复合与华丽交融。它们见证了19世纪末至20世纪初,开平市移民在南亚、澳大拉西亚及北美多国发展中的重要角色。该遗产包含四组碉楼群,其中20座最具象征意义者列入名录。碉楼分三类:由多户共建、用于临时避难的众楼;富户独建、兼具防御与居住功能的居楼;以及更楼。这些以石材、夯土、砖块或混凝土建造的建筑,彰显了中西建筑风格自信而复杂的融合。碉楼与周边景观保持和谐,标志着始于明朝为抵御盗匪而形成的本土建筑传统的最终辉煌[47]。 |

| 中国南方喀斯特 |

|

云南省、贵州省、重庆市、广西壮族自治区 | 2007年 [注 15] 2014年 [注 16] |

1248bis;vii、viii 自 |

中国大陆南方广阔的喀斯特地区面积约55万平方公里。这片喀斯特地貌随地势从云贵高原(平均海拔2100米)向东延伸700公里至广西盆地(平均海拔110米),逐渐下降约2000米,呈现出明显的地貌过渡特征。该地区被公认为全球湿热带与亚热带喀斯特地貌的典型代表。中国南方喀斯特世界遗产是由四个省份的七大喀斯特片区组成的系列遗产,总面积97,125公顷,缓冲区176,228公顷。该遗产分两个阶段列入名录,保护了多种壮观而独特的大陆喀斯特景观,包括峰林、石林与峰丛等地貌,以及天坑、桌山和峡谷等其他喀斯特现象,同时涵盖众多拥有丰富洞穴沉积物的大型洞穴系统。其喀斯特特征与地貌多样性被公认为世界顶尖,可视为全球三种喀斯特地貌的标准范例。区域内自然植被保存完好,季节性景观变化更强化了其突出的美学价值。这项遗产涵盖了从高原到平原最具科学意义与代表性的中国南方喀斯特地貌序列,展现了全球最卓越的湿热带至亚热带喀斯特景观,是地球伟大地貌的重要组成部分。它与邻国(如越南)同类世界遗产形成互补,共同展示喀斯特地貌的多样性[48]。 |

| 福建土楼 |

|

福建省 | 2008年 | 1113;iii、iv、v 文 |

福建土楼由46座建筑组成,这些建筑建于15至20世纪之间,分布在福建省西南部120公里的范围内。土楼坐落于稻田、茶园和烟草田间,是一种土制房屋。这些楼高数层,采用向内环绕的圆形或方形平面设计,每座可容纳多达800人居住。它们以防御为目的建造,围绕着中央的开放庭院,仅设一个入口,且二楼以上才对外开窗。土楼作为整个家族的居所,功能相当于村庄单位,被称为“家族的迷你王国”或“热闹的小城市”。其特征是高耸的加固泥墙,顶部覆盖着瓦片屋檐,檐宽大。最精致的结构可追溯至17世纪和18世纪。建筑内部按家族垂直划分,每户在每层拥有两到三个房间。与朴素的外观形成对比,土楼内部以舒适为设计重点,且常装饰华丽。它们被列为建筑传统与功能的典范,展现了一种特殊的群居生活和防御组织形式,并以其与环境的和谐关系,成为人类聚居地的杰出代表[49]。 |

| 三清山国家公园 |

|

江西省 | 2008年 | 1292;vii 自 |

三清山国家公园位于江西省东北部怀玉山脉西端,面积22,950公顷,以其绝佳的景观品质著称。该地区以密集分布的奇特造型石峰为特色,拥有48座花岗岩峰林与89根花岗岩柱,多数形似人兽轮廓。海拔1,817米的怀玉山自然景观因花岗岩地貌与植被、特殊气象条件相互映衬更显壮丽——云彩晕染光环、雨雾折射白虹,形成瞬息万变的震撼景致。此区域受亚热带季风与海洋性气候复合影响,在周边亚热带环境中形成温带森林岛屿,并拥有茂密林相、众多瀑布(部分高达60米)、湖泊及涌泉[50]。 |

| 五台山 |

|

山西省 | 2009年 | 1279;ii、iii、iv、vi 文 |

五台山因其五座平坦的山峰而成为中国大陆四大佛教圣山之一,被视为全球文殊菩萨信仰的中心。其五十三座寺院包括佛光寺东大殿——拥有等身泥塑像、现存最高等级的唐代木构建筑,以及明代殊像寺内以五百“悬塑”呈现的佛教故事立体山水画。这些寺庙与山景密不可分,其高峰终年积雪、松柏杨柳成林、草原丰美,至少自唐代以来便有艺术家歌咏此景。两千年的寺院建设形成一部佛教建筑发展史,展现其对中国大陆及亚洲部分地区宫殿建筑的深远影响。自北魏时期起千年内,九位皇帝十八次朝圣礼佛,并立碑铭记。由帝王开创的朝拜五峰传统至今延续不衰,加之皇室与学者汇集的庞大藏书,使五台山寺院仍是佛教文化的重要宝库,吸引亚洲各地信徒[51]。 |

| 登封“天地之中”历史古迹 |

|

河南省 | 2010年 | 1305rev;iii、vi 文 |

登封作为中国早期都城之一,数世纪以来被视为“天地之中”的象征,被认为是唯一能进行精确天文观测的地点。嵩山被视为“天地之中”的自然具现,历代帝王通过祭祀嵩山来强化皇权。这三种概念在某种程度上相互交融:天文学意义上的“天地之中”被用作建立世俗权力之都的吉地;而作为“天地之中”自然象征的嵩山,则成为强化世俗权力的神圣仪式中心。登封周边建筑在兴建时皆代表当时最高建筑水准,其中多数由帝王敕建,进一步强化了该地区的影响力。申遗区域内部分遗址与嵩山密切相关;观星台明确与“天地之中”的天文观测活动关联,其余建筑则因“天地之中”的崇高地位而兴建于此[52]。 |

| 中国丹霞 |

|

湖南省、广东省、福建省、江西省、浙江省、贵州省 | 2010年 | 1335;vii、viii 自 |

中国丹霞是由六个组成部分组成的系列遗产,分布于中国大陆东南部亚热带地区,形成一个约1700公里、从西部的贵州省延伸至东部的浙江省的弧形地带。中国丹霞是中华人民共和国对发育于陆相红色碎屑岩层、受内生力量(包括构造抬升)和外生力量(包括风化作用和侵蚀作用)共同作用而形成的景观的称谓。其特征为壮观的红色陡崖和多种侵蚀地貌,包括独特的天然石柱、石塔、峡谷、峡谷和瀑布。其形成过程具有特定的岩石序列、构造背景、气候条件、侵蚀过程和地貌特征,这些过程被视为一个阶段性模型。由于内生与外生力量的复合作用及其他因素,丹霞地貌自新近纪以来持续在红色沉积序列中发育。这六个组成部分代表了从“侵蚀最轻微”到“侵蚀最严重”的丹霞地貌中最典型的案例,展现了该现象的不同面向,并说明了与其形成力量及过程相关的多种地貌,以及一系列相关景观[53]。 |

| 杭州西湖文化景观 |

|

浙江省 | 2011年 | 1334;ii、iii、vi 文 |

西湖三面环绕“云雾缭绕的群山”,第四面则紧邻杭州城。自唐朝以来,其美景便备受文人墨客赞颂。为增添景致,湖中岛屿、堤道及山麓经人工“修饰”,增建大量寺庙、佛塔、亭台、园林与观赏树木,与耕作景观融为一体。西湖的主要人工元素——两条堤道与三座岛屿,源自9至12世纪反复的疏浚工程。自南宋起,十处富有诗意的景点被确立为体现理想化经典景观的代表,展现人与自然的完美融合。西湖是文化景观的典范,清晰体现了唐宋文人阐述的中国山水美学理念,其设计对中国乃至海外园林影响深远,各地湖泊与堤道皆仿效西湖的和谐之美。西湖的核心要素至今仍能激发人们“寄情山水”,这座广阔景观园林的视觉边界明确界定,从杭州城眺望可延伸至周围山脊线[54]。 |

| 澄江化石地 |

|

云南省 | 2012年 | 1388;viii 自 |

澄江化石地位于中华人民共和国云南省,保存了极具重要意义的化石。该地的岩石与化石呈现了地球在5.3亿年前寒武纪早期生命快速多样化的卓越且异常完整的记录。在这段地质学上短暂的时期内,几乎所有主要动物类群均起源于此。澄江化石地多样的地质证据展示了保存品质极高的化石,并完整记录了早期寒武纪的海洋群落。它是复合海洋生态系统最早的记录之一,为理解早期寒武纪群落结构提供了独特的窗口[55]。 |

| 元上都遗址 |

|

内蒙古自治区 | 2012年 | 1389;ii、iii、iv、vi 文 |

元上都遗址是文化融合的草原都城典型见证,展现了北亚游牧文明与农耕文明的冲突与相互吸收。它位于蒙古高原东南边缘,曾是忽必烈的首座都城,后为元朝夏都。城址及相关墓葬群坐落于草原,依中国传统风水原则确立南北轴线,背山面水。自此,忽必烈的铁骑统一了中国农耕文明,并部分吸收了后者文化,同时将元帝国疆域扩展至整个北亚。元上都的规划独具特色:皇城与宫城部分被外城环绕,保留着游牧营地遗迹与皇家猎场,成为此种文化复合的典范。为保护都城而兴建的大型水利工程遗存,可见于铁幡竿渠遗址。作为忽必烈崛起之地、宗教辩论场所及启发无数世纪外国旅人笔下的传奇所在,此地享誉全球,亦是藏传佛教向外弘扬的起点[56]。 |

| 新疆天山 |

|

新疆维吾尔自治区 | 2013年 | 1414; vii、ix 自 |

新疆天山是一处系列遗产,由四个组成部分构成,总面积606,833公顷,缓冲区总面积491,103公顷。这四个组成部分分布于新疆天山1,760公里的范围内,这是一个被中亚沙漠包围的温带干旱区。该遗产具有突出的景观价值和许多极致的自然特征——从红色岩层峡谷到高峰和冰川,再到美丽的湿地、草甸和草原。这些特征的视觉冲击因山区与广阔的中亚沙漠之间,以及干燥的南坡与更为湿润的北坡之间的鲜明对比而更加突出。新疆天山也是温带干旱区生物和生态持续演化过程的杰出范例。垂直植被分布、南北坡的显著差异以及植物多样性,都说明了帕米尔高原的生物和生态演化。新疆天山拥有突出的生物多样性,是孑遗物种、众多稀有和濒危物种以及特有物种的重要栖息地。它提供了原始温暖湿润植物区系逐渐被现代旱生地中海植物区系替代的绝佳范例[57]。 |

| 红河哈尼梯田文化景观 |

|

云南省 | 2013年 | 1111;iii、v 文 |

红河哈尼梯田文化景观位于中华人民共和国云南南部,占地16,603公顷。其特色是由高耸的哀牢山山坡延伸至红河岸边的壮观梯田。过去1,300年间,哈尼族发展出一套复杂的渠道系统,将森林覆盖的山顶水源引入梯田,并建立了一套整合水牛、黄牛、鸭、鱼、鳗的复合农耕系统,以支持当地主要作物红米生产。居民崇拜太阳、月亮、山脉、河流、森林及火等自然现象。他们居住于82个坐落于山顶森林与梯田之间的村落,村中可见传统茅草“蘑菇屋”。梯田的韧性土地管理系统,基于悠久独特的社会与宗教结构,展现了人与环境在视觉与生态上的非凡和谐[58]。 |

| 丝绸之路:长安—天山廊道的路网* |

|

河南省、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区 | 2014年 | 1442;ii、iii、v、vi 文 |

该遗产是丝绸之路网络中长达5,000公里的一段,从汉唐时期中国的中心都城长安及洛阳延伸至中亚的七河地区。它形成于公元前2世纪至公元1世纪之间,并一直使用到16世纪,连接了多种文明,促进了贸易、宗教信仰、科学知识、技术创新、文化实践和艺术等领域的深远交流。路网中包含的33个组成部分包括各个帝国和汗国的首都与宫殿建筑群、贸易聚落、佛教石窟寺、古道、驿站、关隘、烽火台、长城段落、防御工事、墓葬及宗教建筑[6]。 |

| 大运河 |

|

北京市、天津市、河北省、山东省、江苏省、浙江省、安徽省、河南省 | 2014年 [注 17] |

1443bis;i、iii、iv、vi 文 |

大运河在中国大陆东北及华东平原形成庞大的内陆水系网络,横跨当今八个省份。运河北起首都北京,南至浙江省。始建于公元前5世纪,至7世纪首次被规划为帝国统一的交通命脉。此后历经大规模工程,成为工业革命前世界规模最庞大、体系最复杂的土木工程集群。经各朝代修缮维护,成为帝国内陆交通的核心枢纽。其长期运营仰赖漕运制度——该帝国垄断体系负责粮食与战略物资运输、征税及交通管制,不仅保障民生粮食供给,更实现疆域统一治理与军队调遣。13世纪时运河达到新高峰,形成总长逾2000公里的人工水道网络,串联黄河、长江等中国大陆五大重要流域。时至今日仍为重要内陆航道,对历代中国经济繁荣与社会稳定贡献卓著[59]。 |

| 土司遗址 |

|

湖南省、湖北省、贵州省 | 2015年 | 1474;ii、iii 文 |

分布于中国大陆西南山区的土司遗址,是13至20世纪初期中央政权任命世袭统治者“土司”管理边疆少数民族的制度见证。该行政制度旨在实现国家统一管理的同时,保留少数民族的习俗与生活方式。系列遗产包含老司城遗址、唐崖土司城址与海龙屯三处遗址:老司城遗址与海龙屯考古遗存代表最高等级土司治所;唐崖土司遗址的牌坊、衙署区、城墙、排水系统及墓葬群则反映次级土司辖区特征。这些遗存融合地方民族与中原特色,展现价值观交流,既印证中国古代治理智慧,亦与现存少数民族文化传统保持关联[60]。 |

| 左江花山岩画文化景观 |

|

广西壮族自治区 | 2016年 | 1508;iii、vi 文 |

这些分布于中国大陆西南边境陡峭崖壁上的38处岩画遗址,生动展现了骆越人的生活与祭祀场景。其创作年代约为公元前5世纪至公元2世纪。在周边喀斯特、河流与高原构成的自然景观中,岩画描绘的仪式被解读为反映曾盛行于中国大陆南方的铜鼓文化。此文化景观是该文化现存唯一的实物遗存[61]。 |

| 湖北神农架 |

|

湖北省、重庆市 | 2016年 [注 18] |

1509bis;ix、x 自 |

湖北神农架位于中华人民共和国湖北省的神农架林区与巴东县。神农架地处中国大陆东部平原丘陵地区与中部山区的生态过渡带,同时位于气候过渡区,气候从亚热带转变为暖温带,是南北冷暖气团交汇并受副热带高压影响的区域。该项目面积79,624公顷,由两部分组成:西部较大的神农顶/巴东区域与东部较小的老君山区域,外围设有45,390公顷的缓冲区。湖北神农架包含11种植被类型,以海拔梯度多样性为特征。神农架地区被视为中国大陆三大特有植物中心之一,其地理过渡位置塑造了生物多样性、生态系统与生物演化。湖北神农架展现了全球瞩目的物种丰富度与特有性。神农架长期具重要科学价值,其山区在植物研究史上地位显赫。此地在植物学领域享有特殊地位,曾是19至20世纪国际知名植物采集考察的目标。1884年至1889年间,此地记录逾500个新物种。神农架亦是全球多种物种的模式标本产地[62]。 |

| 青海可可西里 |

|

青海省 | 2017年 | 1540;vii、x 自 |

青海可可西里位于辽阔的青藏高原东北角,这里是世界上最大、最高且最年轻的高原。该遗产地面积达3,735,632公顷,缓冲区为2,290,904公顷,涵盖广袤的高山与草原系统,海拔超过4,500米。可可西里被称为世界“第三极”,拥有严寒的高原气候,全年平均气温在零度以下,最低气温偶尔可达-45°C。由于持续的地质形成过程,该遗产地包含青藏高原上大片的夷平面与盆地,是高原上湖泊最集中的区域,展现了高海拔地区湖泊盆地与内陆湖景观的非凡多样性。这片荒凉无人、仿佛时间冻结的野性地景,以其辽阔的视野与震撼的视觉冲击,同时呈现了不断变化的地貌与生态系统。遗产地独特的地理构造与气候条件孕育了同样独特的生物多样性。超过三分之一的植物物种及依赖它们生存的草食性哺乳动物均为高原特有种,整体而言更有60%的哺乳动物物种为高原特有种。可可西里湖盆周围的寒冷高山草原与草甸,是高原各地藏羚羊族群的主要产犊地,并支撑著关键的迁徙模式。该遗产地包含一条从三江源至可可西里的完整迁徙路线。尽管需穿越青藏公路与铁路,这条路线仍是当今已知藏羚羊迁徙路线中保护最完善的一条。由于地处偏远与严酷气候,该地免受现代人类活动与开发的影响,同时维持了与自然保护共存的传统放牧制度。然而,这世界“第三极”似乎正遭受全球气候变化的冲击,表现为异常升温与降水模式的改变。其生态系统与地理景观对此类变化极度敏感,需控制外部威胁以使生态系统适应环境变迁[63]。 |

| 鼓浪屿:历史国际社区 |

|

福建省 | 2017年 | 1541;ii、vi 文 |

鼓浪屿位于九龙江入海口,与厦门市隔600米宽的鹭江海峡相望。随着1843年厦门开埠、1903年鼓浪屿成为国际社区,这座位于中国大陆东南沿海的岛屿骤然成为中外交流的重要窗口。其遗产展现了由931栋本土与国际建筑风格交融的历史建筑、自然景观、历史道路网络与园林组成的复合型近代社区特质。通过本地居民、归国华侨与多国侨民的共同努力,鼓浪屿发展成兼具卓越文化多样性与现代生活品质的国际社区,不仅是活跃于东亚与东南亚的华侨精英理想居所,更是19世纪中叶至20世纪中叶现代居住理念的典范。鼓浪屿是文化交融的杰出范例,这种交融体现在数十年间不断整合多元文化元素而形成的有机城市肌理中。各种风格影响融合的最显著见证,是岛上出现的鼓浪屿近代建筑群[64]。 |

| 梵净山 |

|

贵州省 | 2018年 | 1559;x 自 |

梵净山位于中国大陆西南部,总面积40,275公顷,被37,239公顷的缓冲区包围。梵净山地处季风气候区,是周边及更远地区的重要水源地,约有20条河流溪涧汇入乌江与沅江水系,二者最终均注入长江。最高峰凤凰山海拔2,570米,遗产区内海拔高差超过2,000米,形成三大垂直植被带:常绿阔叶林、常绿落叶阔叶复合林以及落叶阔叶林与针叶灌丛复合林。梵净山是喀斯特地貌中的变质岩“孤岛”,保存了许多起源于6,500万至200万年前第三纪的古老动植物孑遗物种。其独特的地质与气候特征塑造了孤岛型植物群落,导致高度特有现象,共计46种地方特有植物、4种特有脊椎动物及245种特有无脊椎动物。最著名的特有物种为梵净山冷杉与黔金丝猴,二者均仅分布于此。三种水青冈属植物构成亚热带地区最大原生山毛榉林的主体。遗产区内已记录3,724种植物,占中国大陆植物总数的13%,苔藓植物异常丰富,且为中国大陆裸子植物分布中心之一。无脊椎动物多样性极高,达2,317种,另有450种脊椎动物[65]。 |

| 良渚古城遗址 |

|

浙江省 | 2019年 | 1592;iii、iv 文 |

良渚古城遗址是环太湖地区早期区域性权力与信仰的中心,位于中国大陆东南沿海长江流域天目山东部平原的河网交错地带。该遗产由四个区域组成:瑶山遗址区、谷口高坝区、平原低坝-山前长堤区,以及古城遗址区。良渚古城遗址展现了中国新石器时代晚期以稻作农业为经济基础、具有社会分化与统一信仰体系的早期区域性国家。通过包括建于约公元前3300-2300年的古城遗址、功能复杂的周边水利系统、社会等级分明的墓地(含祭坛),以及以象征信仰体系的系列玉器为代表的出土文物,加之其年代之早,该遗产彰显了长江流域对中华文明起源的重大贡献。此外,都城的格局与功能分区,连同良渚文化的聚落特征及外城台地,强力支撑了遗产的价值[66]。 |

| 中国黄(渤)海候鸟栖息地 |

|

河北省、江苏省、辽宁省、山东省、上海市 | 2019年 [注 19] 2024年 [注 20] |

1606bis;x 自 |

此项目通过分阶段提名程序的第一阶段(2019年)和第二阶段(2024年)列入,位于世界上最大的潮间带湿地系统之一,也是生物多样性最丰富的地区之一。该遗产位于黄海生态区,为沿着东亚-澳大拉西亚迁飞区迁徙的鸟类提供了关键栖息地,其湿地在南北迁徙过程中发挥着独特的生态功能,是不可或缺的中途停歇地和补给站。黄海和渤海湾是数百万迁徙水鸟的瓶颈地带——超过东亚-澳大拉西亚迁飞路线总迁徙量的10%。因此,该遗产是东亚-澳大拉西亚迁飞路线上不可替代且不可或缺的枢纽,这条迁飞路线不仅涵盖黄海周边的中国大陆、朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国,还横跨从北极到东南亚和澳大拉西亚的约22个国家。该沿海地区的全球重要性可通过多个拉姆萨尔湿地证明,其中一些湿地与遗产组成部分完全或部分重叠。因此,该遗产是体现候鸟作为共享自然遗产的全球典范。遗产的12个组成部分位于中国大陆黄海沿岸(包括渤海湾),总面积289,710.94公顷,缓冲区面积117,502.10公顷。鉴于人类活动已改变该地区许多潮间带湿地,需要采取有效措施遏制主要威胁并恢复关键候鸟栖息地,同时需要进一步推动国家及跨国系列提名和扩展以强化遗产完整性[67]。 |

| 泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心 |

|

福建省 | 2021年 | 1561rev;iv 文 |

位于中国大陆东南沿海的系列遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,以独特方式展现了10至14世纪期间,泉州作为东亚与东南亚贸易网络的海上枢纽,其结合生产、运输与销售的空间结构,以及促成其蓬勃发展的关键制度、社会与文化因素。宋元泉州商贸体系以河海交汇处的城市为核心,东南面朝海洋连接世界,西北远倚山脉提供生产资源,并透过水陆交通网络将一切紧密相连。该遗产的组成要素包括行政建筑遗址、宗教建筑与造像、文化纪念场址、陶瓷与冶铁生产遗址,以及由桥梁、码头与导航塔组成的交通网络,全面体现了宋元泉州独特的海疆地域、社会文化与贸易结构[68]。 |

| 普洱景迈山古茶林文化景观 |

|

云南省 | 2023年 | 1665;iii、v 文 |

景迈山古茶林文化景观位于中国大陆西南部云南省普洱市惠民镇,是一处历经千年演进的有机演变型文化景观,由古茶园、现代茶园、森林及传统村落组成的复合系统。该土地利用体系由布朗族与傣族人民依循10世纪传承至今的传统实践所发展,其独特的林下古茶树栽培技术,是适应山地生态系统与亚热带季风气候的特殊条件,并结合当地原住民族群维持的特定治理体系所形成的生产方式。以相信茶园、当地动植物中存在特殊神灵的“茶祖信仰”为核心的传统仪典与节庆活动构成了此文化传统的根基[69]。 |

| 巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群 |

|

内蒙古自治区 | 2024年 | 1638;vii、viii 自 |

该遗产面积726,291.41公顷,缓冲区891,114.36公顷。巴丹吉林沙漠位于中国大陆西北部极干旱温带荒漠区的阿拉善高原,是中国大陆第三大沙漠,拥有不可替代的湖泊与沙丘复合沙漠地貌。其特征为高密度的巨型沙丘(包括世界最高的固定沙丘)、众多丘间湖泊,以及多样的风蚀地貌。巨型沙丘形成起伏的地景,其中最高沙丘相对高度达460米。作为沙质沙漠与沙海,巴丹吉林孕育丰富的植物与以夜行性为主的动物群落。湖泊多为盐湖且色彩纷呈,为蠕虫、软体动物、甲壳类及部分鱼类提供了优良栖地。由于地理位置与地质背景,该遗产深受气候变迁与青藏高原持续构造抬升影响。其沙漠形成过程仍在进行,因此该地及其遗存为长期气候变化与沙漠形成过程提供了研究视窗。遗产的规模与完整性对理解其持续演化至关重要。凭借巨量沙丘、多样的风蚀景观及独特湖泊系统,该遗产具有突出的美学价值[70][71]。 |

| 北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作 |

|

北京市 | 2024年 | 1714;iii、vi 文 |

北京中轴线由北至南贯穿历史悠久的北京城核心区域,由昔日皇家宫殿与园林、祭祀建筑、古城管理设施、礼制与公共建筑以及中轴线道路遗迹构成。该轴线见证了城市演变历程,展现中国历代王朝制度与都市规划传统。其选址、布局、城市格局与设计体现了古代典籍《考工记》所载的理想都城典范。中轴线始建于1271年至1368年的元朝,当时首都大都的规划对应现今轴线北段;现存建筑群还包含1368年至1644年明朝兴建、1636年至1912年清朝改建的历史建筑[72][73]。 |

| 西夏陵 |

|

宁夏回族自治区 | 2025年 | 1736;ii、iii 文 |

西夏陵是西夏王朝(1038—1227年)帝王的皇家陵墓。位于宁夏回族自治区银川市西郊约35公里处的贺兰山东麓,是规模最大、等级最高、保存最完整代表西夏文明的历史文化遗产。这些陵墓建于11至13世纪之间,西接贺兰山、东临银川平原与黄河,地势西高东低。西夏陵占地约50平方公里,包括9座帝王陵、254座陪葬墓、1处大型建筑群遗址及10余座砖瓦窑址。帝王陵沿贺兰山东麓由北向南排列,整个宏伟的陵区如一条狭长的南北向绶带延伸。这些陵墓坐落于连绵贺兰山前辽阔的戈壁沙漠中,通过宏伟的布局、层叠的墓墙、高耸的塔楼及多样的陵墓建筑,诉说着西夏王朝独特的历史氛围与民族特色。众多出土随葬品及碑刻、石像、建筑构件等遗存文物造型生动、纹饰独特,具有鲜活的游牧特征[74][75]。 |

关闭

表注:

- 该项目于2012年对边界进行了小规模调整。

- 该项目于2012年对边界进行了小规模调整。

- 该项目于2010年对边界进行了小规模调整。

- 该项目于2016年对边界进行了小规模调整。

- 该项目扩展至上海崇明东滩候鸟栖息地、黄河口-大汶流、河北省沧州南大港湿地候鸟栖息地、九头山-蛇岛、大洋河-二道沟的年份

Remove ads

截至2025年7月,中华人民共和国各省级行政区的世界遗产如下表所示。法定省份中,尚没有世界遗产的省级行政区共有4个,包括黑龙江省、海南省、台湾省(未实际统治)、香港特别行政区。

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

更多信息 省级, 独有遗产 ...

关闭

Remove ads

预备名单

图注:

Remove ads

除了已入选项目外,接受《保护世界文化和自然遗产公约》的成员国还可以把遗产项目列入预备名单,任何遗产在提名《世界遗产名录》前都必须入选预备名单[76]。截至2025年,中华人民共和国的预备名单共有60个项目[4]。文代表文化遗产,自代表自然遗产,自文代表复合遗产。

* 跨国遗产

更多信息 名称, 图像 ...

| 名称 | 图像 | 位置 | 提交年份 | 教科文组织基准 | 简介 |

|---|---|---|---|---|---|

| 东寨港自然保护区 |

|

海南省 | 1996年 | 自 | 东寨港自然保护区位于海南省琼山县,面积2,500公顷,海岸线总长逾50公里。因1605年大地震形成,港湾曲折多汊,滩缓水阔,潮沟发达。涨潮时滩没沟满,退潮后浅滩露现、形成众多浅水洼。红树林沿着海岸滩涂生长,陆地红土来自风化玄武岩,林下盐渍土pH值最低3.78、最高8.17,底层多为细沙软泥。保护区内有六条河流及多条直通海口的河道。雨季台风挟带暴雨冲刷大量细沙与有机质入港,形成沼泽淤积。此处风平浪浅,极适红树林生长。此处于1986年7月获国务院批准为国家级自然保护区。作为中华人民共和国首个红树林保护区,当局不仅有效保护原有林带,更开展人工造林,促进红树林发展。保护区实行责任制管理,并加强公众教育与法规宣传,在县政府支持下与周边乡村成立联合护林队。建区后已开展植物资源调查、物候观测、立地条件造林试验、红树林生态系统变化等研究并取得成果[77]。 |

| 扬子鳄自然保护区 |

|

安徽省 | 1996年 | 自 | 扬子鳄分布于长江下游,是中国大陆特有的野生动物。作为短吻鳄科中淡水鳄的一种,扬子鳄已有2亿年历史。现存该科物种全球仅存两种:一为中国大陆的扬子鳄,另一为北美洲密西西比河的美国短吻鳄。性情温顺且对人无害的扬子鳄被列为世界珍稀动物。根据实地调查,其现仅分布于安徽省南部及邻省浙江省部分地区,总数约500只。由于其在动物演化史与学术研究上具重要意义,1973年联合国将其列为全球重点保护野生动物,中外生物学家亦高度重视其保护工作。中华人民共和国政府将其列为一级保护动物,安徽省人民政府遂于1982年建立扬子鳄自然保护区以拯救此濒危物种。该保护区涵盖安徽省南陵县、泾县、宣城市、郎溪县、广德市五县市,管理机构总部设于宣城地区林业局,最高主管单位为安徽省林业厅。1986年7月经中华人民共和国国务院批准升格为国家级自然保护区。保护区内有水阳江、青弋江、漳河三条互通并注入长江的河流,周边湖塘沟渠密布、食物丰富且人为干扰少,构成扬子鳄理想栖地。该物种多栖息于海拔低于100米的丘陵地穴,土壤含沙量高且松软。扬子鳄能依环境条件调节体温与代谢速率,每年10月底至翌年4月中旬为冬眠期。保护区建立后,管理人员透过会议、广播、公告及宣传栏等多种方式提升居民保护意识,近年猎杀事件已大幅减少。为加强物种拯救,中华人民共和国林业部与安徽省人民政府于1982年共建“安徽省扬子鳄繁殖研究中心”,开展人工养殖、繁殖研究及资源恢复工作,并探讨人鳄共生关系。该中心占地100公顷,设孵化室、繁殖池及饲养塘,经多年研究已掌握扬子鳄生长繁殖规律与人工饲养技术,孵化率与成活率逐年提升[78]。 |

| 鄱阳自然保护区 |

|

江西省 | 1996年 | 自 | 鄱阳湖位于江西北部,是中国大陆最大的淡水湖,地处长江中下游南岸。鄱阳湖素有“鱼米之乡”的美誉,以其丰富的水产资源和周围肥沃土地上的繁茂作物,被誉为长江流域的“明珠”。湖区属亚热带温暖湿润气候,阳光充足、降水丰沛、无霜期长。每年4月至6月汛期,湖面大幅扩张,形成浩瀚无垠的蓝色水域;冬春季枯水期,水位退落,湖区遍布季节性小湖与大片沼泽。丰富的自然资源为鸟类提供了理想栖息地,每年吸引数以万计的候鸟越冬,使鄱阳湖成为全球最著名的候鸟保护区之一。1983年6月,江西省人民政府在候鸟主要越冬地——鄱阳湖西部设立“鄱阳湖候鸟保护区”并成立管理机构。该保护区以永修县吴城镇为中心,包含九个季节性湖泊沼泽,总面积22,400公顷。保护区内有鸟类150种,其中多种为全球保护的珍稀物种。鄱阳湖候鸟保护区曾接待国际鹤类基金会(英语:International Crane Foundation)、国际自然保护联盟、世界自然基金会香港分会及日本、瑞典、西班牙等国专家学者,被誉为“天堂”与“新发现的金矿”。延绵数公里的鹤群更被赞为中国大陆“第二长城”。该保护区的建立不仅为候鸟保护与湿地科研创造了有利条件,亦推动了公众爱鸟护鸟意识[79]。 |

| 桂林漓江风景区 |

|

广西壮族自治区 | 1996年 | 自 | 桂林漓江风景区总面积两千平方公里,涵盖桂林市全境、阳朔县及临桂、灵川、永福县部分区域。该风景区及其自然资源属国家所有,1982年被国务院列为首批国家级风景名胜区,现由桂林漓江风景名胜区管理委员会管辖。桂林地貌可分为四类,其中以溶蚀地貌为主体,即峰林平原与孤峰平原为主要特征;其次为溶蚀残丘与缓坡丘陵地貌;第三为侵蚀脊谷地貌;第四为堆积阶地地貌。桂林石山以石灰岩为主,由海洋生物化学沉积构成,经长期风化水蚀形成如今孤峰簇聚、形态各异的壮丽喀斯特洞穴景观。漓江发源于猫儿山,自大溶江汇合口至平乐段称漓江,流经桂林、阳朔,全长116公里,上游流域面积2860平方公里。桂林风景区历史悠久,早在七八千年前已有母系氏族公社先民在此生活。公元前214年,秦始皇下令开凿灵渠,连通湘江与漓江水系,并设置桂林郡。至宋代,桂林已以“山水甲天下”闻名全国。桂林以奇山秀水著称,主要由五大景区组成,境内有157座岩峰、21处主要喀斯特洞穴及数百小型洞穴。静谧的漓江及其支流蜿蜒于孤峰怪石间,构成绝美景观,芦笛岩与七星岩尤为著名。风景区内文物古迹丰富,存有两千余处摩崖石刻,包括秦代灵渠、秦汉古严关遗址、明清王城等。距桂林市70公里范围内的华坪原始林区,是“植物活化石”银杉的栖息地。桂林市人民政府已制定风景区保护规划,中央与地方政府每年拨专款用于该区域的开发与保护[80]。 |

| 西藏雅隆 |

|

西藏自治区 | 2001年 | 自文 | 雅隆地区是藏文化的发源地,涵盖雅鲁藏布江中游河谷及其支流,拥有壮丽的高山、冰川、湖泊与河谷景观。作为藏族先民最早的聚居地,这里保存了新石器时代遗址、西藏第一座宫殿雍布拉康、首座佛寺桑耶寺,以及独特的宗谿制度遗存,见证了藏族从部落社会到农奴制的演变。该地区不仅是藏传佛教的起源地,也是藏文、藏戏、天文历法和医学的摇篮,其自然与文化景观完美融合,展现了青藏高原独特的文明发展历程[81]。 |

| 长江三峡风景名胜区 |

|

湖北省、重庆市 | 2001年 | 自文 | 长江三峡是中华人民共和国首批国家重点风景名胜区,横跨湖北与重庆,全长193公里,以雄奇的瞿塘峡、秀丽的巫峡和险峻的西陵峡闻名。景区融合壮丽自然景观与深厚人文底蕴,兼具观光、探险、考古及科研价值,1985年入选“中国十大风景名胜”。地质上,三峡经历多次构造运动,形成喀斯特地貌、溶洞、险滩等独特景观。生物多样性丰富,拥有金丝猴、中华鲟等珍稀物种及珙桐等保护植物。历史文化可追溯至200多万年前,大溪文化遗址、悬棺葬及屈原、王昭君等名人遗迹更添人文魅力,历代文人墨客在此留下大量诗画名篇[82]。 |

| 金佛山风景区[注 1] |

|

重庆市 | 2001年 | vii、viii、ix 自 |

金佛山是国家重点风景名胜区及国家森林公园,总山地面积1300平方公里,其中保护区552平方公里、风景区441平方公里。主峰风吹岭海拔2251米,为大娄山脉最高峰。金佛山是巴蜀四大名山之一,以雄、奇、古、幽、绿的景观意境著称,是一座体量庞大的山岳植被型风景区。金佛山属典型石灰岩喀斯特地貌与新华夏构造体系,除缺失震旦系外,其地质构造可展现完整地史历程,堪称地质构造上的独特景观。全山呈山原台地结构,山势雄伟、地形险峻、高差悬殊;台地以上地势较缓,具云贵高原之地貌特征。山体周边为延伸约60公里、相对高差200-300米的悬崖绝壁,孤峰奇石与飞瀑流泉不计其数,散布的峡谷沟壑共同构成金佛山独特景观。金佛山地处北亚热带,因第四纪冰河时期与山岳冰川未受北方大陆冰川直接侵蚀,成为古植物避难所,特有植物与珍稀植物极丰富,如被誉为“活化石”的银杉现存约2000株;水杉、珙桐等植物亦分布广泛。全山共有300科5000余种植物。金佛山拥有广袤原始植被,原始生态保存完好,森林面积达10万公顷,海拔1400米以上森林覆盖率超90%。此处有6700公顷方竹林与30余种高山杜鹃遍布山野、次第绽放。在全球原生态遭严重破坏的大环境下,这片“孤岛绿洲”愈显珍贵。金佛山现存动物523种113亚种,极大丰富了山区生物多样性。金佛山喀斯特洞穴系统众多,其中山原型洞穴以空间宏大、海拔高、形成年代久远为特征。洞穴彼此连通,经简单处理可形成全长17公里的地下交通网络:金佛洞面积约9万平方米,存大型地下硝矿遗址;古佛洞面积4.6万平方米,可容纳至少10万人。这些洞穴形成于20万年前,部分更早达35万年前[83]。 |

| 天坑地缝景区 |

|

重庆市 | 2001年 | vii、viii、ix 自 |

此项目属七曜山脉,其大地构造位于新华夏构造体系中武陵山-雪峰山褶皱带西缘、川鄂湘黔隆起褶皱带的延伸部分,构造线方向为东北-西南向。该区域为典型的浅-中切割台地峰丛洼地地貌,出露地层为三叠系下统嘉陵江组中厚层灰岩,夹少量薄层灰岩,并由西南向东北呈三级阶梯状逐渐抬升。小寨天坑-天井峡地缝的岩溶水文地质系统由上游宽谷、中游峡谷与地缝、下游地下河及天窗漏斗组成,系统流域面积230平方公里,首尾高差1700米,全长约37公里。天井峡谷自赤古槽干谷南端转为地下河,流经小寨天坑后止于迷宫河出口,全长7.026公里,坡降0.046,此为该水文地质系统下游段。该景区属中亚热带温暖湿润东南季风气候区,因地势抬升与地表总体配置影响,垂直气候变化显著,山地主体气候分明且降水充沛,使中北亚热带与中温带动植物得以繁衍生息。经考证,景区内现有224科1285种植物,植被覆盖率高达80%以上;动物资源包括国家一级保护动物、15种二级保护动物及14种三级保护动物。因特殊地理形态,此处栖息诸多特有野生动物[84]。 |

| 华山景区[注 2] |

|

陕西省 | 2001年 | 自文 | 华山自古被誉为“天下第一险山”,以陡峭的花岗岩绝壁、崎岖悬崖与深邃峡谷闻名。其登山步道险峻异常,蜿蜒攀升至海拔两千英尺的狭窄岩脊。这片险峻地貌反而孕育了丰富的生态系统,被道教视为“财山”——传统中以物种多寡衡量福泽,因而华山千百年来被尊为自然丰饶的圣地。作为中国大陆五岳之一的“西岳”,华山融合绝美景观与深厚人文底蕴。传说中神仙在此施法、帝王在此祭天、道教祖师在此留下宗教遗产。山体占地204平方公里,由148平方公里核心景区与56平方公里缓冲区构成,五座主峰形似莲花,最高南峰海拔2160米。其地质构造可追溯至距今7000万年前的中生代花岗岩,并保留30亿年来从太古代晚期至今的地壳演变证据,东侧断层带更揭示了山体抬升与渭河盆地沉降的地貌成因。华山生态系统保存完整,植被因海拔落差呈典型垂直分布,涵盖1200种植物,其中5种为特有种、14种为准特有种,国家一级保护植物2种、二级17种,另有474种药用植物与90余种变异品种。动物资源同样丰富,记录有204种脊椎动物,包括123种珍稀物种,以及学术价值极高的中华虎凤蝶华山亚种。文化层面上,华山是华夏文明发源地之一,自春秋战国起便是帝王祭祀要地,秦始皇更钦定为国家祭坛。现存7处史前遗址、8处夏商周秦汉遗迹,其中魏长城遗址比秦长城早145年。山区内有300余方碑刻、570处摩崖题记,165年镌刻的〈华山庙碑〉被誉为汉隶第一品。道教史上,华山是五大岳中唯一纯道教圣地,1800年前东汉末年即有道教活动。北宋陈抟在此创立内丹学派,当代中国道教协会会长闵智亭亦于此修行。全山散布72处道教洞窟与21处宫观遗址,玉泉院、镇岳宫、东道院名列全国重点宫观。华山派作为全真道支派,在此形成独特宗教体系[85]。 |

| 雁荡山 |

|

浙江省 | 2001年 | 自文 | 雁荡山素有“天下奇秀”之称,历史悠久,是中华人民共和国首批国家级风景名胜区。其核心区域面积达186平方公里,以极具美学与科学价值的自然景观为基础,融合自然与历史文明,形成能充分满足游客审美追求的空间复合体。这里集奇特秀美的自然景观、全球突出的科学价值与深厚的山水文化于一体,堪称和谐典范。雁荡山主峰海拔1056米,是自然塑造的白垩纪复活破火山立体模型,更是流纹岩的天然博物馆。从地质学角度看,它记录了大陆边缘岩浆活动与深部地质演化过程,是西太平洋亚洲大陆边缘巨型火山带中最具代表性的古破火山。气候上,雁荡山属中亚热带海洋性季风气候,光热充沛、雨热同期,年均温约17.5℃、湿度77%,年降水量逾1700毫米。区域内涵盖森林、淡水与海洋三大生态系统,植被地理分区明显处于热带向亚热带、华东向华南的过渡带,以中亚热带常绿阔叶林为主。从低丘到滩涂的多样生境孕育了丰富物种,使雁荡山既是自然胜景,更是生物多样性关键区——这里划分了南亚热带与中亚热带植物区系,过渡特征显著。仅此小区域内便有种子植物160科1248种。作为传统名山,雁荡山以鲜明而多元的美学特质著称,其形象美涵盖雄、奇、险、秀、幽、玄、旷等,尤以“奇”为最。186平方公里内地形复杂、景观密集,整体观之极具审美价值。流纹岩奇峰、叠嶂、洞穴、瀑布与深潭的组合变幻莫测,燕尾瀑之壮、龙湫峰之险、明玉溪之幽、灵岩之玄,皆令人震撼。水景类型更囊括溪、泉、涧、潭、瀑、河、湖、沼至海域,层次丰富。文化层面,雁荡山的开发始于7世纪唐代,13世纪宋代达鼎盛,千年积淀深厚。宋代“十八古刹”闻名遐迩,后经山道修筑与寺庙重修,文人墨客题咏不绝,明清时期持续发展。众多诗人、画家受其宏大奇景启迪,留下大量作品[86]。 |

| 楠溪江 |

|

浙江省 | 2001年 | 自文 | 楠溪江,全长145公里、呈树状水系,是瓯江下游最大的北向支流。其流域东临雁荡山、西靠括苍山,两山脉皆呈现南高北低之势,山体岩层主要由凝灰岩、流纹岩与花岗岩构成。该流域地处亚热带季风区,同时受海洋性气候影响,全年温暖湿润。景区内植物种类繁多,并存有枫香树、银杏等珍稀树种。凭借秀丽风光与淳朴民风,楠溪江于1988年被国务院评定为国家级重点风景名胜区[87]。 |

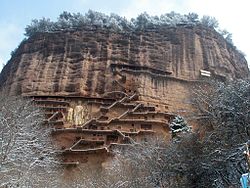

| 麦积山风景区 |

|

甘肃省 | 2001年 | 自文 | 麦积山以其独特的石窟、精美的泥塑、茂密的植被、多样的地质地貌和山峰,被列入首批国家重点风景名胜区。其主要区域面积142平方公里,包括麦积山石窟、仙人崖石窟、石门、曲溪和街亭温泉。麦积山石窟始建于后秦,历经西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等12个朝代连续营造。虽历经多次地震和火灾,仍保存有194个洞窟、7200尊塑像、1000平方米壁画,这些作品开凿于距地面30-80米高的悬崖上,其中70%以上的洞窟为北朝时期所凿。当泥塑艺术盛行时,其造型优美、技艺精湛,达到了早期雕塑作品的高峰。风景区内的秦岭山脉是南北自然地理的主要分界线。该风景区位于祁连-北秦岭山脉交汇处,因印支、燕山和喜马拉雅运动形成了极其复杂的地质地貌。温泉与曲溪为变质岩,麦积山与仙人崖属紫红色砂砾岩,石门则为花岗岩。小范围内地质地貌差异显著,丰富的森林花卉与溪流瀑布共同构成了180余处景点,展现出景观的多样性与丰富性。石窟突出价值体现于保存了12个封建王朝的精美雕塑,拥有1600年历史的大型雕塑博物馆,为研究雕塑、绘画、工艺美术、建筑及佛教等宗教提供了珍贵材料。北魏开凿的洞窟以其悠久历史、保存完好、造型生动的人物形象,在中国乃至世界石窟艺术中占据重要地位。其中21个洞窟拥有中国北朝石窟中规模最大的宫殿式建筑,壁画中的建筑技法与完整度均属最珍贵的代表作。这些丰富的北朝建筑资料,对研究石窟民族性、古代建筑及壁画具有极高价值。风景区内共有高等植物2738种,其中第三纪孑遗植物60属20种、国家重点保护珍稀植物31种18属,以及珍稀动物18种。在北纬34°的暖温带地区拥有如此丰富的生物多样性,其种类具有典型意义。麦积山植物被国际自然保护联盟收录。壮观的麦积山主峰、悬崖下精妙的泥塑殿阁建筑、奇特的地貌、丰富的植物与清澈溪流瀑布自然融合,构成了人与自然和谐共生的景观[88]。 |

| 五大连池风景区 |

|

黑龙江省 | 2001年 | viii、ix 自 |

五大连池是1982年经国务院批准的首批国家级风景名胜区,并于1996年被列为国家级自然保护区。这里拥有中国大陆最典型且保存完好的近代火山喷发遗迹,以及世界知名的火山矿泉水资源。五大连池火山群位于小兴安岭隆起与松嫩凹陷交界的东西向构造带上,其喷发活动与两大地质单元的断裂活动密切相关。火山群主要受北东42°的华夏系构造线控制,同时受北西向断裂影响,岩浆沿断裂交汇处喷出形成火山锥。全区14座火山锥呈东北向分布为两条火山链,唯最西端的南、北格拉球山例外。这些火山形成于第四纪更新世以来的多次喷发,岩性均属富钾碱性玄武岩。据清代《黑龙江外记》与《宁古塔纪略》记载,中部的老黑山与火烧山确认为1719-1721年间喷发形成,其火山地貌保存极为完整,被称为“新期火山”;周边12座火山锥及熔岩台地则属更早形成的“老期火山”。所有火山锥均属碎屑锥,由火山弹、熔岩饼、火山渣等喷发物堆积而成,属斯特朗博利型火山喷发类型。其中新期火山的老黑山喷发过程可分为两个阶段:首阶段以火山碎屑喷发为主形成锥体,次阶段则以熔岩溢流为特征,至今北坡仍保留两处熔岩溢出口及熔岩隧道。火烧山喷发时代与老黑山相近,但锥体更低矮,火山口呈椭圆形,北侧缺口形成壮观的熔岩扇。区内熔岩流覆盖面积达65平方公里,发育典型的结壳熔岩与渣状熔岩两大类型。结壳熔岩表面常见绳状、波状、馒头状等流动构造;渣状熔岩区则分布着数百座奇特的喷气锥群,尤以四池、五池周边最为密集,这些中空锥体由气体携带熔岩多次喷叠形成,形态包含塔状、锥状等,内壁悬挂熔岩钟乳,堪称“火山地质博物馆”的珍稀展品。五大连池火山矿泉水属含铁硅质镁钙型重碳酸低温矿泉,含人体必需的30余种微量元素。百余年疗养实践证明,其对消化、神经系统等慢性疾病有显著疗效,被誉为“有病治病,无病养生”的神奇泉水。中华人民共和国矿泉水专业委员会副秘书长孙昌仁评价:“中国没有任何一处矿泉水能与五大连池媲美”,美籍华人靳羽西更称其“带来超越言语的奇迹惊喜”[89]。 |

| 海坛岛风景名胜区 |

|

福建省 | 2001年 | 自文 | 海坛岛的地质构造深受燕山构造期与新构造运动影响,引发强烈的岩浆活动与断层作用。由于花岗岩与火山岩广泛分布、断层节理极度发育,岛上形成了丘陵、台地、湖泊、基岩海岸、砂质海岸与泥质海岸等多种地貌类型。随着岛屿基岩持续受风化作用侵蚀与塑造,形成了丰富的地质构造景观与栩栩如生的天然象形石景。其中石牌洋、仙人井与仙人潭并称“海坛三绝”,被誉为国之瑰宝、天下奇观。海坛岛北、东、南三侧海岸线总长逾60公里,拥有长江澳、海坛湾、坛南湾与山岐澳四大银沙海滩,坡度平缓且沙质松软洁净,二氧化硅含量超过93%。滩前岩脊如天然屏风,广阔腹地内丘陵起伏、林木葱郁,其间更穿插分布着岬角、连岛沙洲、水下沙堤与海岸沙丘,共同构成瑰丽的景观组合。洁净无污染的海水使此处成为绝佳海水浴场,另有一处经长期地质演化由海湾形成的湖泊,因雨水持续浇注而成为淡水湖。总而言之,海坛岛典型的地质地貌景观兼具重要科学意义与高度保护价值[90]。 |

| 大理苍山洱海景区 |

|

云南省 | 2001年 | 自文 | 苍山与洱海位于云南省西部。景区内拥有古镇、秀丽巍峨的苍山与明镜般澄澈的洱海,以及超过100处景点。该风景区兼具绝佳自然景观、悠久的历史文化、众多历史遗迹与浓郁的民族风情。苍山洱海地处横断山脉南端,苍山如屏,地质气候条件复杂,植被垂直分布特征明显,19峰18溪间分布着6000余种植物。绵延数公里的高山杜鹃原始林为雄伟苍山增添韵致,独特的第四纪冰川造就高原溪流,奇石、清泉、云海与彩蝶更为山峦增添神秘色彩。宽阔的洱海倒映月色,点点白帆掠过湖面,既显洱海之柔美,亦彰苍山之雄浑,共同构成“风花雪月”的奇幻景致。景区内的大理历史悠久,新石器时代洱海地区已有人类活动迹象,历史上南诏、大理国、大长和、大天兴、大义宁均曾建都于此,故有“五朝古都”之称。景区内含大理古城与巍山古城两座国家级历史文化名城,另有崇圣寺三塔、南诏德化碑、石钟山石窟等百余处文物古迹。世居的白族保有独特浓郁的民族风情与丰富文化内涵。无论自然环境、历史文化或民族风情,苍山洱海皆展现出独特的内涵与价值[91]。 |

| 中国白酒酿造遗址 |

|

河北省、江西省、四川省 | 2008年 | iii、iv、vi 文 |

这项提名涵盖了与中国大陆酒类生产相关的五处考古遗址。其中最古老的发掘遗址是李渡烧酒作坊遗址,由宋朝延续至今。这些遗址的发现展示了酒类生产的不同阶段,包括原料准备、发酵、蒸馏与酿造过程。图中所示为水井街酒坊遗址遗址[92]。 |

| 山西与陕西省的古代民居 |

|

山西省、陕西省 | 2008年 | ii、iii、iv 文 |

丁村与党家村(图)是始建于明朝与清朝时期的传统村落。丁村保留40座以木雕装饰为特色的私人住宅;党家村居民则因贸易致富,现存百余栋私人宅第与公共建筑[93]。 |

| 中国明清城墙 |

|

陕西省、湖北省、江苏省、辽宁省 | 2008年 | iii、iv 文 |

此提名包含四座城市的防御城墙:西安城墙(图)、南京城墙、荆州城墙及兴城城墙。这些砖石结构城墙修建于明与清两代,除偶有修缮外保存完好,展现了中国城防建筑的演变历程[94]。 |

| 瘦西湖及扬州历史城区[注 3] |

|

江苏省 | 2008年 | iii、iv、v 文 |

瘦西湖原名保障湖,位于江苏省扬州市西北部,占地两平方公里。18世纪中叶,为迎接乾隆皇帝南巡,将不同历史时期(隋、唐、宋、元、明、清)分散建造的护城河及盐商沿河修建的大量郊区别墅精心串联,形成以“卷石洞天、西园曲水、长堤春柳、白塔晴云”等二十四景著称,融合自然与人文景观的湖上园林景观带。其典型的中国卷轴画式布局因独特美学价值被宫廷画师记录并收藏于皇家库房。受乾隆南巡影响及盐业经济支持,扬州成为中国造园中心,以瘦西湖周边古典园林群为代表。“扬州园林甲江南”、“扬州园林冠天下”之誉,体现了布局、建筑、叠石、理水、植物配置等方面的最高艺术成就。作为清康熙年间圆明园后造园杰作,其经验为承德避暑山庄建设提供重要参考。扬州历史城区指明清时期在唐罗城、宋大城基础上修建的扬州城,占地5.09平方公里,对中国封建社会经济政治文化发展贡献卓著,并对世界文化产生重要影响。凭借高度发达的盐业经济,扬州在明清时期仍保持旺盛生命力与巨大影响力。原有城市格局、街巷水系、古朴典雅的城市风貌,体现了江南水城的特色与风格。历史城区内保存完好的民居、园林、寺庙、衙署、老字号、古桥、古井及名木古树等大量文化遗存,展现了深厚的文化底蕴。至今该区域仍有众多居民从事漆器、玉器、剪纸等传统手工业生产与商业活动。扬州漆器、扬州玉雕等手工技艺,以及扬州清曲、扬州评话、扬州木偶等民间艺术,已被列为国家级非物质文化遗产,成为中华民族的瑰宝[95]。 |

| 江南水乡古镇 |

|

浙江省、江苏省 | 2008年 | ii、iv、v 文 |

这四个古镇——周庄镇(图)、甪直镇、乌镇与西塘镇,是11世纪沿水道发展、并自13世纪起繁荣的传统城镇代表。传统房屋与桥梁保存完好,居民在周边肥沃土地上从事手工业、贸易、渔业与农业[96]。 |

| 丝绸之路中国段:河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆的陆路;浙江宁波、福建泉州的海路——西汉至清朝[注 4] |

|

河南省、陕西省、青海省、甘肃省、浙江省、福建省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 | 2008年 | i、ii、iii、iv、v、vi 文 |

丝绸之路是始于古代都城长安,连接亚洲、非洲与欧洲的古代陆上商业贸易路线。它跨越陇山、贯穿河西走廊、通过玉门关与阳关、抵达新疆,沿绿洲与帕米尔高原延伸,跨越中亚、西亚与南亚,最终通向非洲与欧洲。同时也是东西方经济、政治、文化交流的重要干道。最初,这条贸易路线的功能是运输丝绸这种精致、优雅且便携的商品,代表着中国古代农业与手工业高度发展的文明。因此,当1870年代德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬首次提出“丝绸之路”这一名称时,便被广为接受。丝绸之路长期扮演着连接古代东西方经济文化、维系中国与欧亚友谊的桥梁角色。在其形成与发展过程中,古代世界主要宗教与文化进行了大量交流、融合,推动人类创造出辉煌而深远的文明,并留下宝贵文化遗产。作为串联欧亚、交流文化的通道,丝绸之路完全符合世界遗产中心对“文化线路”的定义与要求:“文化线路是一种陆路、水路、复合或其他类型的路线,具有明确的物理特征与历史动态功能;展现人群的互动迁徙,以及国家或地区间在长时间内多维度、持续且互惠的商品、思想、知识与价值观交流;由此在时空上促成文化交融,并体现于有形与无形遗产中。”由于丝绸之路中国段涉及广阔地域,该段位于农业文明、草原文明与绿洲文明的交汇处,也是东西方文化的碰撞点。因此,作为珍贵文化遗产,中国段既体现了局部与整体的不可分割性,又蕴含扎根于中国传统文化的独特地域与民族特色[97]。 |

| 凤凰古城 |

|

湖南省 | 2008年 | i、ii、iii、iv 文 |

凤凰古城位于湖南省西南部,是连接湘黔两省的战略门户。唐高宗显庆五年(660年),黔州都督田宗显遣其孙田阳明东征平定当地民族,田阳明在此首创“溪洞五寨”制度(后称“五寨司”),其子田克昌被朝廷任命为“五洞都督”(后称五寨长官司),衙署设于今古城所在的沱江镇。武则天垂拱二年(686年),唐朝设立渭阳县,县治设于凤凰山(今黄丝桥古城)。五代战乱后渭阳县废弃,宋嘉泰三年(1203年)五寨司改置为五寨军民长官司。明嘉靖三十三年(1554年),麻阳副总兵移驻节制五寨长官司,因直辖喜所(今吉首县)与干子坪长官司,遂改称镇筸城。清康熙三十九年(1700年),沅州协守备移驻镇筸,成为湖广四镇之一。康熙四十二年(1703年)实施改土归流,于原渭阳县治设立凤凰营。康熙四十六年(1707年),湖广军政要员经勘察认定镇筸城“西邻云贵、突出辰沅上游,北接川鄂、南卫粤桂”,“山川形势既极险要,控驭群蛮最称扼塞”,作为西南门户,遂将辰沅靖道西湘分巡道由沅州移驻镇筸,并列为湖南省四道之一,此后道台等高阶官员皆常驻于此。康熙四十八年(1709年),凤凰营亦迁至镇筸。康熙五十四年扩建城垣,石城崛起,大规模营建衙署,相继建成道台衙门、镇台衙门、中营衙门、协同衙门等官署,文庙与学宫、书院、考棚陆续兴建,商铺、店肆、摊贩及宗祠庙宇等宗教建筑随之出现。古城占地1.8平方公里。现存20条古街巷、数十条古巷道及200余幢古民居[98]。 |

| 南越国遗址 |

|

广东省 | 2008年 | ii、iii 文 |

南越国遗址(南越国宫署遗址、南越文王墓及南越国木构水闸遗址)位于中华人民共和国广东省广州市越秀区。南越国(前203年-前111年)是西汉初期在中国大陆南方建立的诸侯国,其建立加速了岭南地区社会历史从原始社会向封建社会的飞跃发展。南越王墓于1983年被发现,是1980年代中国大陆五大重要考古发现之一,也是迄今为止规模最大、保存最完好、随葬品最丰富的彩绘石室墓。墓中出土了1000多件(套)文物,种类繁多,包括礼乐器、兵器、食器、衣物、生活用具、玉雕及金银器等。南越国宫署遗址位于广州市旧城中心。1995年发现的大型石构水池与1997年发现的人工石渠,均被评为当年中国大陆十大考古发现之一。由石池与石渠组成的南越国御花园,是迄今发现年代最早、保存最完整的皇家园林实例,展现了秦汉时期的皇家园林风格,并开创了中国三大园林流派之一的岭南园林先河。园中发现的各类石柱、栏杆、门楣与瓦当等,揭示了早期宫殿建筑的设计理念。2000年,在御花园西侧发现了南越国宫殿两座殿堂遗迹。在二号殿遗址中,出土了刻有“华音宫”的陶器残片。2004年,在花园西侧的排水井中出土了约100枚木简,主要为户籍簿与法律文书。简文中可见王国的纪年记录与各项制度,更提及宫殿与御花园,为遗址真实性提供了有力佐证。此外,井中还清理出大量动植物残骸,这些都是园林原始场景的直接证据。植物残骸中发现的一粒冬瓜籽,是目前全球已知最早的实物标本,对研究其起源具有重要意义。2000年出土的南越国木构水闸遗址,是迄今世界发现年代最早的木构水闸,作为城市防洪系统的一部分运作于约2000年前。该水闸在建材选用、软弱地基处理、技术衬砌处理、整体布局、泄流处理及闸室稳定性处理等方面,其技术参数均符合现代水闸建筑标准与要求。南越国水闸遗迹体现了秦汉时期水闸建筑的高超水平。南越国遗址是研究中国古代建筑的珍贵实物例证。这些遗址的发现与保护,对研究秦汉时期历史、特别是该时期岭南地区早期开发史,以及此阶段政治、经济与文化的快速发展具有重要价值。同时,南越国宫署遗址如同一部反映广州2000多年发展历程的史书,保存了各历史时期的文物。该遗址区域2000年来始终是城市中心,这种在中国城市发展史上罕见的“广州现象”,揭示了南越国都城选址与规划的先进理念,对研究中国古代城市史、古代建筑史具有重要价值,对现代城市保持可持续发展亦具现实意义[99]。 |

| 白鹤梁古水文题刻 |

|

重庆市 | 2008年 | iii、iv 文 |

白鹤梁位于重庆市涪陵区北的长江江心,因昔日白鹤群集梁上而得名。石梁全长1600米、宽约25米,与南岸大致平行,常年淹没于水下,仅在冬季枯水期露出水面。石梁表面为浅色砂岩,较为平坦并向北倾斜14.5度,地处长江主航道,是题刻的绝佳场所。白鹤梁拥有数量庞大的水下题刻、悠久的历史、真实详尽的水位记录、丰富的题刻内容、多样的形式,以及与长江环境的完美融合,被誉为“水下奇观”。1988年,中华人民共和国国务院将白鹤梁古水文题刻列为全国重点文物保护单位。三峡工程的启动使石梁永久淹没于水库水位之下。为保护这处珍贵文物并让公众观赏此历史景观,有关部门设计了白鹤梁水下保护工程方案并获批准。保护工程于2003年启动,已完成题刻分段加固、岩体防崩落保护,以及精确测绘、复制与拓印工作。古代中国人通过题刻记录了长江千年来枯水期的水位变化,为研究长江枯水位变化提供了极佳标准。石梁分上、中、下三段,题刻集中于长220米的中段,尤以中段东部为甚。自唐广德元年(763年)起,人们便在此天然石梁上刻石鱼标记当年最低水位,相传“石鱼出水兆丰年”。历代人士以诗文形式在石梁刻录石鱼现身时间、距枯水线距离、观测者姓名及场景。自唐代起,每当历代文人、官吏、商旅经涪陵恰逢石鱼现世,便乘舟至石梁观览题咏,现存可辨识姓名者300余人[100]。 |

| 黔东南苗族村寨:苗岭雷公山麓的苗族村寨 |

|

贵州省 | 2008年 | i、iv、v、vi 文 |

作为中国大陆西南地区的一个民族,苗族拥有独特的文化传统。黔东南苗族村寨主要分布于雷山县、台江县、剑河县与从江县等县。相传苗族源自5000多年前黄河下游的九黎部落,后迁徙至长江中下游形成三苗部落。秦汉时期定居于今贵州东部,元明时期进一步迁移至贵州西南部,至清代贵州雷公山地区成为苗族主要聚居区。其后部分苗人迁移至今日的越南、老挝、泰国、缅甸及欧美国家。黔东南苗族侗族自治州雷公山地区苗族聚居密集,分布200余座苗族村寨,其中21处已被列入中华人民共和国世界遗产预备名单。这些村寨或坐落于崇山峻岭、或隐于森林深处,布局合理、建筑独特、民风古朴、生活气息浓郁,展现了苗族传统生产生活方式、居住形态与社会变迁,见证了其文化演进历程、特殊自然环境与人类居所的关系,以及人类文化的多样性。非物质文化遗产亦是重要组成部分。雷公山区苗族村寨的布局与建筑形式具有鲜明的民族文化地域特色,彰显了遗产真实性的核心价值。黔东南苗族村寨是人类居所的杰出范例,作为苗族文化的代表,在苗族历史文化发展中占据重要地位。然而受现代文明影响,当地传统生活方式与文化正面临严峻挑战。这些村寨作为独特的建筑成就与天才创造的杰作,具有重要的科学研究价值。此处保存的苗族文化最为真实完整,流传于村寨的飞歌、情歌、酒歌、铜鼓舞等艺术形式皆是苗族文化的重要代表。村寨中保存的原始文化现象具有突出的普世价值[101]。 |

| 坎儿井 |

|

新疆维吾尔自治区 | 2008年 | i、iv、v 文 |

历史文献显示,包括西域在内的新疆坎儿井凿井技术是由汉人引入。当时西北边疆的少数民族大多尚未掌握凿井技术。在近代众多倡导推广坎儿井的人士中,以林则徐的影响力最为深远。此后坎儿井便成为当地水利工程的重要组成部分。吐鲁番地区的坎儿井总数曾达1100余条,其中吐鲁番市有538条、鄯善县418条、托克逊县180条。这些坎儿井年径流量达2.94亿立方米,占吐鲁番地区总灌溉面积的30%。坎儿井的长度随地理环境而异,通常由明渠、暗渠、竖井和涝坝四部分组成。暗渠是系统的主体,实为地下输水道;竖井主要用于出土与通风;暗渠出水口称为“龙口”,与地面明渠相连。坎儿井水先汇入涝坝,再导入灌溉渠道[102]。 |

| 明清皇家陵寝扩展项目:潞简王墓 |

|

河南省 | 2008年 | ii、iii、iv、vi 文 |

据《敕建潞简王墓》记载,潞简王墓于明万历四十三年(1615年)八月竣工,由此可推断其次妃墓建于万历三十年(1602年)。该陵墓自建成至1644年明朝灭亡期间,一直受到军政官员的妥善保护。清初顺治三年(1646年)政府颁令保护郑、潞、赵三藩王府后,该陵墓继续受到保护。顺治十三年(1656年)陵墓建筑及土地售予五台山僧人真熙后,被用作僧舍与经堂,期间仍定期修缮。清末(1911年)至1949年中华人民共和国成立期间,迁入城墙内居住的民众保护了建筑群,但部分仍毁于战火。1953年豫北监狱迁入双重城墙内后,陵墓停止对外开放。1978年监狱与居民全部迁出潞简王墓建筑群后,新乡市文化局下设文物管理所,开始修缮潞简王墓及神道,并重新开放陵墓。1997年升格为凤泉区区属博物馆。潞简王墓于1986年被列为省级重点文物保护单位,1996年升格为全国重点文物保护单位,2006年入选中华人民共和国世界文化遗产预备名单。2005年12月豫北监狱迁出次妃墓后,全部建筑区域移交潞简王墓博物馆。潞简王墓自然环境主要由北侧凤凰山、东西侧长岭山与虎头山、南侧黑龙潭水系构成。凤凰山在1999年前因采矿遭受一定环境破坏,2000年地方政府全面禁采并着手生态修复。因气候与水位变化干涸的丽江黑龙潭水系,已通过南水北调工程恢复。周边环境与地形大体保持原貌。潞简王墓保护机构持续对建筑群进行维护修缮并留存记录。2007年修订的保护规划中,保护范围面积57.68公顷:西至村西路52米、北至陵北路273米、东至凤岭路142米、南至两泉路254米;缓冲区涵盖凤凰山、虎头山、长岭山、黑龙潭及外延100米区域。2000年已关停拆除周边小型采石场、水泥厂等污染企业。新乡市政府两度颁布潞简王墓管理办法,2007年河南省人大通过并颁布《潞简王墓保护管理条例》[103]。 |

| 泰山扩展项目:四岳 |

|

山西省、陕西省、河南省、湖南省 | 2008年 | i、ii、iii、iv、vi、vii、viii 自文 |

此项目是泰山文化与自然混合遗产的扩展申请。“五岳”是历史悠久的文化整合概念,其中泰山已于1987年列入世界遗产。本次申遗的四处提名地包括:湖南衡山(南岳)、陕西华山(西岳)、河南嵩山(中岳)与山西恒山(北岳)。四处提名地核心景区面积54769公顷,缓冲区总面积44658公顷。“五岳”因其独特地理位址与逾千米的相对高度,自新石器时代起被崇拜逾三千年。前219年,秦始皇于泰山顶举行封禅大典,确立国家祭祀制度,后世帝王皆效法以彰显皇权正统。祭祀五岳既是昭告帝王功绩,亦将五岳视为统治疆域的界标。作为不可分割的整体,五岳象征中国农耕文明时代的统一与疆域观念。五岳的政治地位使其成为各民族共同祭拜对象,促进民族融合。同时五岳亦孕育五大文化体系:其一为“五行文化”——以“水、火、木、金、土”为万物构成基础的观念推动了五岳选址形成;其二为“大一统文化”,此春秋战国时期的政治理念被视为王朝理想状态,包含疆域政治统一与礼乐文化统一双重内涵,促进五岳祭祀文化与政治地位发展;其三为“祭祀文化”,以五岳祭祀为代表的巡狩、柴望、遥祭等制度在封建社会演进,封禅更成为古代最重要国家祭典;其四为“宗教文化”,南岳衡山与中岳嵩山作为佛教圣地,见证佛教在华传播并深刻影响亚洲诸国;其五为“山水文化”,大量摩崖石刻与文学作品构成中西方文学艺术瑰宝。五种文化相互关联,共同推动五岳的选址、形成、发展与传播。四岳因悠久历史与特殊地位保留丰富文化遗产,含24处国家级文物保护单位,涵盖物质遗存(寺观宫殿、宗教造像、摩崖题刻、诗词游记等)与非物质遗存(祭祀仪轨、神话传说等),见证中国封建社会自商朝至清朝的发展历程。四岳海拔均逾1200米,相对高差超千米,地质构造属断块隆起山地。作为不同地质时期地壳运动见证,四岳是盆地边缘断块山脉形成演化的典型例证。四岳分处中国大陆不同气候带与植被带,代表各区域典型生境特征,拥有大量野生动植物资源及特有珍稀物种。南岳衡山特有绒毛皂荚现仅存广济寺两株;北岳恒山特有豹榆为史籍未载之珍稀树种,仅存天峰岭豹榆沟少量植株。独特的自然景观与丰厚的历史文化使四岳自古即为中外闻名的旅游胜地[104]。 |

| 塔克拉玛干沙漠—胡杨林 |

|

新疆维吾尔自治区 | 2010年 | viii、ix、x 自 |

塔克拉玛干沙漠位于中国大陆最大的内陆盆地——塔里木盆地,面积达56万平方公里,四周被天山、喀喇昆仑山和昆仑山环绕,是中国大陆第一大沙漠、世界第二大沙漠,属于典型的温带沙漠大陆性气候,气温变化剧烈、年降水量稀少。全年沙尘活动频繁且剧烈,沙暴日数占全年三分之一,最大风速可达300米/秒。此地内沙丘地貌类型复杂多样,包括新月形沙丘、穹状沙丘、蜂窝状沙丘、梁状沙丘、树枝状沙丘、复合纵向沙垄、鱼鳞状沙丘及金字塔形沙丘等。沙丘平均高度100-200米,最高达300米,其中流动沙丘占塔克拉玛干沙漠总面积80%以上。据研究,低矮沙丘年移动量约20米,近千年来沙漠已向南扩展约100公里。周边高山环抱的地形造就了极端干旱的沙漠气候,形成了这片最典型的暖温带荒漠环境。塔里木河是中国大陆最长的内陆河,也是著名的干旱盆地河流,由天山与昆仑山系9大水系的144条支流汇聚而成。河流贯穿塔克拉玛干沙漠后终止于罗布泊,最大流量时全长2179公里,干流长1321公里,流域面积1.02亿公顷。塔里木河以鲜明的区域特色闻名,其环境中包括大面积的胡杨林。然而过去50年间,由于人类对水资源的过度利用,塔里木河部分河段水量减少导致胡杨林枯死,同时沙漠化加剧、生物多样性受威胁、防沙生态屏障功能削弱,沙尘暴等环境问题频发,对人类社会经济发展造成影响。所幸自1990年以来,通过环保意识提升、自然保护区建立及水资源管理强化等措施,胡杨林生态已逐步恢复。此地亦有可追溯至第三纪的“活化石”。塔里木河沿岸的胡杨是世界上最古老的胡杨树种,伴随青藏高原隆起而出现,该树种已存在超过6000万年。在库车千佛洞与敦煌铁匠沟的第三纪渐新世地层中,曾发现距今约300-600万年的同种胡杨化石。这些化石树种具有极强的抗逆性,能耐受严寒酷暑、干旱涝渍及高盐碱环境。胡杨为雌雄异株植物,产生球形花粉遇水即生根,兼具异形叶特性,并拥有强大吸水耐盐能力的发达根系。水分充足时生长迅速,缺水时则减缓生长速率[105]。 |

| 中国阿尔泰山 |

|

新疆维吾尔自治区 | 2010年 | vii、viii、ix 自 |

阿尔泰山脉呈西北-东南走向横跨中国大陆、哈萨克斯坦、蒙古及俄罗斯。全长1650公里、宽约130-200公里,海拔1000-3000米。最高峰友谊峰海拔4374米,位于中、俄、蒙三国边界。中国大陆境内的阿勒泰地区属于山脉中段南坡,延伸约500公里,占阿尔泰山总长三分之一。两条重要河流发源于此:其一是额尔齐斯河,作为国际河流鄂毕河的源头,最终注入北冰洋;其二乌伦古河是新疆第二长内陆河,也是第二大内陆湖乌伦古湖的主要补给水源。阿勒泰山在第四纪历经多次冰川作用,形成多样冰蚀地貌与堆积地形。喀纳斯区域位于阿尔泰山主峰友谊峰南坡,是山系中最大冰川作用中心,完整保存了中更新世以来的冰川地理序列。其冰河地貌特征包括:现代冰川规模宏大,喀纳斯区域共有210条冰川,总面积达400平方公里,几乎覆盖友谊峰半数面积,为全山系之冠;冰川类型丰富典型,如汇流谷冰川、树枝状谷冰川及冰帽等;三组显著冰斗群——全植被覆盖冰斗、空心冰斗与现代冰川,共同呈现冰川退缩与植被扩张的阶段特征;冰原岛峰、刃脊与巨型冰槽广泛发育,冰溜面基岩与羊背石频繁出露;串珠状分布的冰蚀湖如喀纳斯湖、白湖、黑湖与双湖,标记着冰川退缩的阶段与范围;冰碛丘陵与冰川漂砾等堆积地貌分布广泛。阿尔泰山长期受构造运动影响,形成复杂褶皱断层并侵入巨型花岗岩体。经长期地表风化与流水侵蚀,造就了造型奇诡、雕镂精致的岩貌奇观。额尔齐斯河源区可见金字塔状峰顶、巨型穹丘与密集蜂窝状峭壁,结合疏落北方针叶林、温泉与河谷,构筑出层次鲜明的花岗岩景观。此提名地具有重要生物多样性:位于乌德瓦尔迪生物地理分区“阿尔泰高地”,同时代表世界自然基金会认定的全球200生物区划中的“阿尔泰-萨彦山地森林”。该区域是许多特有及濒危物种的主要栖地,也汇聚多元自然奇观。两处提名地虽同属阿尔泰山南坡自然地理与生态系统,却具不可替代性:喀纳斯国家级自然保护区是山系最大冰川中心与最美景区;两河源自然保护区则为典型花岗岩造型地貌,同时是额尔齐斯河发源地[106]。 |

| 喀喇昆仑—帕米尔 |

|

新疆维吾尔自治区 | 2010年 | viii、x 自 |

帕米尔高原是世界最著名的山脉汇聚区,是由天山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山、兴都库什山与苏莱曼山汇聚形成的最大山脉汇聚区。它位于欧亚大陆腹地,横跨中国大陆、塔吉克斯坦与阿富汗,面积超过10万平方公里。帕米尔山脉由地壳构造运动形成。约6000万至2000万年前,印度板块俯冲至欧亚板块之下,在印度板块挤压与抬升作用下,形成了数座巨大山脉。这些山脉从青藏高原南部延伸至北部,并汇聚于帕米尔。如今这些山脉从帕米尔向外辐射,其中大多数高度超过4000米。因此,帕米尔山脉被称为“世界屋脊”。该区域存在印度板块与欧亚板块碰撞形成的缝合线,这些碰撞发生在古特提斯洋闭合时期。该地区也是重要的构造过渡带,多条构造边界在此汇聚。其中,麻扎-康西瓦尔断裂带是最重要的构造缝合带。提名区域包含喀喇昆仑山与帕米尔山脉的最高峰。喀喇昆仑山位于帕米尔东南与青藏高原西北,沿中华人民共和国与巴基斯坦、印度及喀什米尔的国际边界延伸。它们是除喜马拉雅山外世界最高的山脉。地形上,喀喇昆仑山是典型的极高山,相对高差达3000-5000米。主脊平均高度为6500米,喀喇昆仑山主峰乔戈里峰是世界第二高峰,海拔8611米。该区域有4座8000米以上山峰与29座7000米以上山峰。提名的“帕米尔高峰”区域位于帕米尔东缘,是世界极高山主要集中区之一。这些山峰闻名全球,慕士塔格峰被称为“冰川之父”,是著名的登山基地。提名区域是世界干旱地区极高山冰川的重要分布区,冰川既典型又独特,包括冰帽、冰原及溢流冰川等类型。例如慕士塔格山的冰川呈放射状分布,而公格尔山的冰川呈羽状分布。此外,小型冰川地貌丰富,冰脊、冰塔、冰川褶皱与冰裂隙等发育良好。提名地的生物多样性显著。该地区生物群的复杂迁徙与组合形成了独特的高原动植物区系,主要景观为荒漠与草原。如此高寒的荒漠与草原在全球高山区域中独一无二。提名地是许多特有及濒危物种的重要栖息地,这些物种代表了喜马拉雅、喀喇昆仑与帕米尔毗邻区的高原动物群。此项目内有两个冰川侵蚀形成的湖泊——喀拉库勒湖与布伦库勒湖,海拔3652米,面积约10平方公里。邻近的木吉河谷分布着泥火山,约30余座泥火山散布在长约2公里的河谷中。这些泥火山喷出的泥浆高度从1-2米至50米不等,锥体高度约1-5米,直径从数米至200米。这些泥火山显示提名地仍存在新构造运动[107]。 |

| 辽代木结构建筑——应县木塔、义县奉国寺大殿 |

|

山西省、辽宁省 | 2013年 | i、iii、iv 文 |

位于中华人民共和国山西省应县的应县木塔与辽宁省义县的奉国寺大殿,是辽代木结构建筑的典型代表。应县木塔建于1056年,距今957年,是世界现存最古老、最高的多层木构建筑(高67.31米,共九层);奉国寺大殿建于1020年,距今993年,面阔九间(47.6米)、进深五间(25.13米),高24米,是中国大陆现存等级最高、规模最大且保存最完整的佛教木构建筑。两者展现了中国古代木结构设计与建造的卓越成就。作为辽代木构典范,这两座建筑有助于客观认识辽代建筑的独特性、发展规律与演变脉络,并为研究辽代建筑特征、唐宋木构技术演变,以及北宋《营造法式》中的疑难问题,提供了实物范例。其价值涵盖大木作、小木作、梁架彩画、墙体构造、举折与屋顶结构等工艺技术层面[108]。 |

| 红山文化遗址:牛河梁遗址、红山后遗址、魏家窝铺遗址 |

|

辽宁省、内蒙古自治区 | 2013年 | i、iii、iv 文 |

牛河梁、红山后与魏家窝铺考古遗址可追溯至6000至5000年前,是红山文化的重要代表性遗址。其中,牛河梁遗址距今约5500-5000年,属红山文化晚期的大型墓葬与祭祀中心,在已知同期遗址中规模最宏大、保存最完整、遗存类型最丰富,且出土文物数量最多。而红山后与魏家窝铺遗址(距今6000-5500年)均属居住聚落——魏家窝铺是目前发现房址数量最多的红山文化聚落,红山后遗址则为该文化的命名地。三处遗址虽功能类型各异,却存在内在关联性,系统展现了红山文化先民的生产生活、丧葬祭祀等社会图景,其文化特质更为中华文明探源提供了重要实证基础[109]。 |

| 中国古瓷窑 |

|

浙江省 | 2013年 | ii、iii、iv 文 |

中国古代窑址包含1至17世纪中国古代青瓷窑的系列代表性遗址。这些遗址位于中国青瓷生产集中地浙江省,其中上林湖越窑遗址与大窑龙泉窑遗址为两大精髓。其庞大规模与丰富历史遗存,证实了中国悠久青瓷制作传统的发明与传承。上林湖越窑遗址位于中国大陆东南沿海浙江省东北部,包含上林湖区域及寺龙口窑址,面积约231.69公顷,环绕上林湖与古银锭湖水系,目前已发现116处遗址。地面堆积大量瓷片、埋藏的作坊、窑炉等生产设施遗存,以及与瓷器生产相关的历史环境,包括瓷土区、柴薪资源区、窑炉所在山坡、水源及运输水道。上林湖越窑始建于东汉(1世纪),是中国最早的瓷器制作摇篮之一,代表唐代与五代十国时期(8至10世纪)中国青瓷生产的最高艺术形式,并成为唐宋时期青瓷生产中心。作为中国古代瓷器杰出工艺的代表,上林湖越窑是中国青瓷生产史上重要窑场群之一,对中国大陆、日本及朝鲜半岛的青瓷发展影响深远。继越窑之后,大窑龙泉窑遗址是五代十国时期兴起的青瓷生产中心。该遗址面积约511.9公顷,位于今浙江省龙泉市小梅镇与查田镇一带,目前已发现126处遗址。遗存丰富的制瓷痕迹,包括瓷片堆积、作坊遗迹、窑炉、制瓷工具,以及与青瓷相关的历史环境,如瓷土区、柴薪资源区、窑炉山坡、水源及运输水道。这些遗存证明了该窑场的鼎盛时期——分布范围广阔、作坊与窑炉等生产设施众多,并生产大量高品质产品。龙泉窑兴盛于北宋,南宋至明中期达至巅峰,曾成为全国最大瓷器生产中心,是中国历史上青瓷制作巅峰的主流工艺。其独特艺术成就为人类非物质文化遗产树立典范。以“薄如纸、釉如玉、紫口铁足”著称的龙泉窑(宋代称哥窑、弟窑),位列宋代五大名窑之一。9至16世纪期间,越窑与龙泉窑作品不仅供给宫廷与民间使用,更远销至亚洲、非洲及欧洲其他国家与地区。其工艺与产品对世界文明发展贡献卓著,并对中国多地及东亚、东南亚、北非等区域的陶瓷生产产生显著影响[110]。 |

| 三坊七巷 |

|

福建省 | 2013年 | iii、iv 文 |

三坊七巷是中华人民共和国福建省省会福州的历史街区,位于晋代(3至4世纪)修建的子城与唐代(7至10世纪)修建的罗城之间。其北接子城南界、东临福州城市中轴线、西靠唐代及后续五代(10世纪)修建的安泰河与城墙遗迹、南倚乌山与于山。在这座拥有河流与山峦的美丽城市福州中,自唐代以来,此地一直是文人与官宦的聚居之所。作为城市中相对独立的区域,三坊七巷保留了晋唐时期形成的传统街巷肌理。以南后街为该区域的南北主轴,西侧为衣锦坊、文儒坊、光禄坊三坊,东侧为杨桥巷(路)、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷、吉庇巷(路)七巷,构成鱼骨状的主要街道结构。这些坊巷的名称自晋唐以来极少变更。该区域的考古遗址揭示了现存街巷格局与唐代及后续朝代(7至20世纪)街道结构的层位对应关系,为此地区千年历史与里坊制演变过程提供了实证,使三坊七巷成为中国大陆现存最完整的古代城市居住区。由于独特的地理位置与环境,福州三坊七巷自晋唐以来始终是文人、官宦与富绅的聚居地。名人包括著名学者、政治家、军事家、思想家与艺术家。该区域完好保存了200余处明清历史建筑,多为带庭院或私园的传统宅邸,其余则包括教育、宗教、商业与宗族管理的公共设施。这些建筑以严格秩序构筑了从城市到坊巷、再到宅院的多层次空间结构,散发和谐宁静的氛围。宅院内部,精致的建筑与园林细节隐藏于朴素外观之下,在统一秩序与和谐氛围中展现各家族多元的审美趣味与深厚文化积淀。三坊七巷各时期历史遗存共同构成了独特的居住城市肌理与中国传统城市景观,真实体现了中国传统文人官宦阶层的生活方式及其深厚文化[111]。 |

| 侗族村寨 |

|

贵州省、湖南省、广西壮族自治区 | 2013年 | iii、iv、v 文 |

临水而居是侗寨最重要的聚落特征,房屋沿河分布于山坡上。鼓楼与萨岁祭坛是侗寨最基本的核心要素。作为村寨象征的多层鼓楼通常建于寨中平地或高地,楼前设有广场,是全寨集会议事、节庆活动的公共场所。侗族典型民居称为“吊脚楼”,以杉木构建的三至四层干栏式建筑,采用穿斗式木构架、青瓦屋面,周边设走廊栏杆。部分地区房屋之间以走廊与檐廊相互连通。许多侗寨在房前屋后开挖鱼塘,并在旁侧搭建两层干栏式粮仓。鱼塘兼具养鱼与防火功能,形成滨水村寨特色。村寨道路网络以寨门、鼓楼等公共建筑为节点,寨门至公共建筑的道路为主干道,次级小路通往各家各户。路面多以石板铺砌或卵石嵌铺。临大河的大型侗寨常设通往水边码头的寨门,部分寨门与鼓楼结合,气势恢宏。河上常见风雨桥,桥墩以层叠悬挑的木材加大跨度、减少主梁剪力,桥面建木结构瓦顶桥廊,部分在桥头或桥墩位置加建桥亭。侗寨周边通常设有一排排木架“禾晾”,用于晾晒谷物。寨外多为稻田,田中养鱼,形成稻鱼共生的复合农业系统,既维持生态平衡,又为村民提供充足合理的营养。侗寨的非物质文化遗产亦极具特色。侗族大歌已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,侗医药、生活生产习俗、村民自治管理、婚恋习俗、丧葬习俗、音乐戏剧、传统服饰、织造技艺等均保存完好[112]。 |

| 灵渠 |

|

广西壮族自治区 | 2013年 | i、iv、vi 文 |

灵渠,又称陡河或兴安运河,位于广西壮族自治区兴安县。这是一条连接湘江与漓江、贯通长江流域与珠江流域、联结华中与岭南地区的古代运河,全长36.4公里,流经兴安、严关、溶江与湘漓四镇。其主要工程包括渠首枢纽、南渠与北渠。秦始皇统一中国后,派遣史禄开凿运河以运输粮饷。该工程于公元前214年竣工,即今日所称之灵渠。其直接巩固了华南地区的军事防务。此运河作为岭南与华中之间的主要水运通道,持续使用逾2000年,直至近代粤汉铁路与湘桂铁路建成。灵渠的核心设计理念是通过堰坝抬高湘江水位,并分引一支流(今南渠)注入漓江上游,同时开凿新渠道(今北渠)蜿蜒汇入湘江,从而实现两大水系的连通。渠首采用溢流堰、导流堤与侧溢洪坝等设施进行分水与防洪控制。此外,运河结合开挖与筑堰技术,以弯道缓解坡度,通过陡门与堰坝调节用水,并利用湘江故道等天然水道或开凿新渠泄洪,形成集多种水工设施于一体、充分调动自然资源的复合工程,展现了中国古代水利工程的独特风格与科学成就。灵渠同时具备灌溉功能,使兴安成为农业发达地区。中华人民共和国成立后,运河作为古代工程得到全面修缮与保护。虽已不再承担航运功能且灌溉作用减弱,相关水道与水利设施仍保存完好。如今,灵渠作为重要文化遗产与多功能水利工程,持续服务于灌溉、防洪、供水及旅游等领域。灵渠创建的技术体系在世界运河史上具有重大意义。它见证了中国古代运河技术的独特性,是反映亚洲古代文明水利与航运技术的早期运河典范。其在越岭运河设计、弯道闸门航道与综合水工设施精准控水等方面具有创新性与代表性成就。建于公元前214年的灵渠,对秦帝国征服百越族与岭南地区的成功至关重要,并为统一多民族国家南方疆域的稳定提供保障。同时,作为中国古代运河景观的典型代表,灵渠独特的地貌、蜿蜒的水道与乡野风情具有极高的美学价值[113]。 |

| 藏羌碉楼与村寨 |

|

四川省 | 2013年 | i、ii、iii、iv、v 文 |

藏族与羌族碉楼建筑及村落位于青藏高原东部的高山峡谷地带,包括225座碉楼建筑和15个村落,分布于四川省阿坝藏族羌族自治州及甘孜藏族自治州,地处横断山脉的大渡河与岷江上游。藏族与羌族碉楼建筑及村落所在区域海拔多为1500至5000米。从西向东依次为大雪山山脉、大渡河、邛崃山脉与岷江。南北走向的多条平行峡谷构成藏彝走廊的一部分,为民族迁徙提供通道,是中国大陆西部民族交流的重要区域。羌族是中国最古老的民族之一,根据商朝甲骨文记载,他们长期居住于此。藏族则于7世纪后迁入,并通过与当地人融合形成不同于西藏的支系,例如提名遗产中的嘉绒藏族与扎巴藏族即属此支系。羌族与藏族在此共同生活,民间崇拜天神与山神,苯教与藏传佛教盛行。生产方式以农耕为主、畜牧为辅,在垂直山地气候环境中形成立体农业。碉楼建筑与民居、农田、草场、高山峡谷共同构成高原农业聚落的文化景观。碉楼多为石砌高耸瞭望塔,仅羌族聚居区有少量土筑碉楼。碉楼通常高10至60米,占地25至100平方米,每层设开口、楼板与单一木梯,外墙常开射孔。除方形平面外,羌族碉楼多为等边多边形,外墙砌有额外棱线;藏族碉楼则多呈5、6、8、12或13角星形。碉楼建造技术包括外倾砌法、收分墙体与木条加固等,代表中国传统石塔建筑技术的最高水平。最早提及碉楼的历史文献为5世纪成书的《后汉书》,现存碉楼中最早者可追溯至唐朝,其余建于后续朝代直至清朝。碉楼起源与藏族、羌族祖先的自然崇拜及防御需求相关,后衍生居住、宗教、炫富与风水等功能,最终发展为与民居、寺庙、军营结合的多样建筑类型。藏族与羌族民居多为2至4层平顶碉楼式建筑,平面呈矩形,石木结构,土质屋顶。底层饲养牲畜,中上层居住与储物,顶层作晒台。主起居室设火塘,楼层面积逐层递减。屋顶四角堆放白石,反映当地对雪山与白石的崇拜。藏族与羌族村落是高原农业聚落,多位于高山峡谷间的台地或缓坡上,遵循向阳、近水、避风、少占耕地原则,周围常有神山、神林、宗教与娱乐场所。聚落规模多样,分布形式包括集中、分散或沿山脊排列。碉楼根据功能不同分布于村内、村外或战略要地附近,各村碉楼数量不一,藏族村落相对较多[114]。 |

| 古蜀国考古遗址:四川省成都市金沙遗址与船棺合葬墓;四川省广汉市三星堆遗址 |

|

四川省 | 2013年 | i、ii、iii、v 文 |

根据传说与历史记载,中国大陆西南部的封闭式四川盆地曾存在一个名为“蜀”的古国。公元前316年,古蜀国被秦国所灭,古蜀文化遂被掩埋于中原主流文化之下,仅存于后世文献与传说中的零星记载。因此,古蜀历史与文化的重建极度依赖考古材料与参考文献。得益于古蜀遗址的重要考古发现,一种与黄河流域青铜文明截然不同且独具魅力的文明逐渐揭开面纱。古蜀国遗址是中国大陆、东亚乃至世界青铜时代文明的杰出代表。此提名的古蜀国遗址包含三星堆遗址、金沙遗址、商业街大墓及其自然环境,总遗产面积达611.3公顷[115]。 |

| 新疆雅丹 | 新疆维吾尔自治区 | 2015年 | vii、viii 自 |

地貌术语“雅丹”源于新疆维吾尔语,20世纪初由斯文·赫定将其确立为正式学术表述,指代极干旱区与部分干旱区盆地内规模可观的脊状、城堡状或丘状风蚀地貌,其岩体主要为白垩纪、侏罗纪与第三纪(尤以新近纪为主)未完全固结沉积物,经风力与径流共同侵蚀而形成。中华人民共和国是全球雅丹集中分布面积最大的国家之一,总面积约2万平方公里。最典型的雅丹群尤其集中分布于新疆诸盆地与青海柴达木盆地。新疆地处欧亚大陆腹地,雨少风盛的环境为逾6000平方公里雅丹地貌的发育提供了条件,主要分布于哈密盆地、罗布泊及准噶尔盆地,是中亚极干旱区荒漠地带温带大陆性气候条件下雅丹地貌的杰出代表。哈密盆地是中国大陆最大的山间低地断陷盆地,发育大面积白垩系、古近系与新近系的砂岩、泥岩与砂砾岩。在径流与风力作用下,形成长120公里、宽30-50公里、总面积2500平方公里的雅丹群,主体呈浅褐色或土黄色,间杂紫色条带的复合型城堡状、脊状与丘状雅丹,顶部多覆盖2-4米盐壳。哈密雅丹高低落差极大,单体姿态各异,整体景象壮观,完整呈现雅丹发育早期的水蚀沟壑与风蚀狭谷、中期的陡壁方山与峰丛簇群、晚期的残丘遗迹,是中国大陆分布规模最大、保存最完好、发育类型最全的雅丹地貌区。准噶尔盆地作为中国大陆第二大内陆盆地,蕴藏广袤的侏罗系与白垩系砂岩、泥岩与砾岩,在乌尔禾区大规模发育灰绿色、棕红色、紫红色与土黄色雅丹。该地貌先经水蚀初步塑形,再受风力精细雕琢,形成属雅丹发育中期的城堡状与宝塔状雅丹。乌尔禾终年强风穿行雅丹群,发出如鬼魅呜咽之声,因而得名“魔鬼城”。当地最富盛名的丘状雅丹呈现紫红、黄与灰绿的复合色调[116]。 | |

| 敦煌雅丹 |

|

甘肃省 | 2015年 | vii、viii 自 |

疏勒河中下游及罗布泊盆地地处欧亚大陆极端干旱的三角地带,是全球最干旱区域之一,年降水量不足50毫米,风沙活动频繁。雅丹地层的岩性包括河湖相泥岩、粉砂岩,以及新近纪、中晚更新世和全新世的蒸发岩,局部夹杂浅棕、灰、白、卡其及灰绿色互层。该区域涵盖瓜州县的布隆吉雅丹、桥湾雅丹,敦煌市的北湖雅丹、敦煌雅丹地质公园,以及罗布泊盆地北部和东北部的楼兰雅丹、龙城雅丹与白龙堆雅丹。敦煌雅丹地质公园内的雅丹地貌面积达251平方公里,分布集中且形成机制复合。其由中晚更新世的河湖相粉质黏土夹薄层粉砂构成,长期受风力与洪水交替侵蚀。此处雅丹的观赏价值冠绝全球,可见到青年期的脊状雅丹、壮年期的城堡状雅丹,以及晚熟期至老年期的孤立残丘等各阶段形态。既有如舰队航行于海洋的连绵雅丹群,亦有精雕细琢、形似狮身人面像、孔雀与比萨斜塔的奇特地貌[117]。 |

| 天柱山 |

|

安徽省 | 2015年 | ii、iii、v、vi、vii、viii 自文 |

天柱山位于安徽省潜山市,兼具优美的生态环境与深厚的历史文化。这是一座大型山地景观,点缀着花岗岩峰林与洞穴、瀑布与泉水,是郯庐断裂带上最美的花岗岩地貌。天柱山拥有哺乳动物化石和榴辉岩超高压变质带等重要地质遗产,这种异常致密的岩石对固体地球内部的对流运动至关重要。天柱山文化景观底蕴深厚,是徽文化的摇篮。薛家岗遗址发现的薛家岗文化是安徽省唯一的新石器时代文化,也是安徽古代文明的源头。摩崖石刻记录了长达1200年的石刻艺术。三祖寺在天柱山宗教文化中具有极其重要的地位与影响力。提名地正是中国第一首长篇叙事诗《孔雀东南飞》的故事发生地。提名地总面积338.02平方公里,其中缓冲区225.3平方公里。提名地分为两部分:北部为花岗岩地貌公园,范围与天柱山风景区规划区一致,面积102.72平方公里;南部包含超高压变质带、古生物化石及薛家岗遗址,面积约10平方公里[118]。 |

| 井冈山—北武夷山(武夷山扩展项目)[注 5] |

|

江西省、湖南省 | 2015年 | iii、vi、vii、x 自文 |

此为1999年列入之世界遗产武夷山的扩展提案。该区域涵盖井冈山(图)及北武夷山,因其自然价值而具重要性,为众多孑遗物种的栖息地。区内亦存有多处与宋明理学流派相关的历史遗迹,以及公元前1世纪当地文化的考古遗址[119]。 |

| 蜀道 |

|

四川省 | 2015年 | ii、iii、iv、vi、vii、x 自文 |

蜀道位于大巴山与秦岭南麓,是连接中国大陆中部与多山西南地区、拥有2300多年历史的古道系统,以其蜿蜒于川北险峻山岭间的壮丽路径闻名。这条遗产路线系统,连同各类相关历史城镇、道教和佛教寺庙及其他文化遗产,深深嵌入周边雄伟的山地景观中,该区域同时也是具有全球重要性的非凡生物多样性栖息地,包括大熊猫、羚牛、绿尾虹雉、小熊猫与大鲵等物种。此遗产展现了中华文化与艰险山地环境的协同演化,记录了数千年来人类对多元自然系统的适应与互动历程[120]。 |

| 土林—古格风景名胜区 |

|

西藏自治区 | 2015年 | ii、iii、v、vi、vii、viii 自文 |

从自然角度而言,该提名地拥有特殊地貌类型“土林”,具有美学与地质学上的突出普遍价值。提名地内札达盆地与萨特莱杰河流域的湖相沉积虽属土林类型,却呈现独特特征,形成“古格式”地貌。这种“古格式”土林由半固结的湖相-河流相黏土、砂砾构成,以“塔林”为基本结构单元,形成于干旱气候下,受构造节理控制,并受河流侵蚀、暴雨冲刷及冻融风化影响。札达县周边土林高大挺拔、类型多样,在青藏高原极端自然环境下展现独特美学特征。提名地呈现不同色调、层理结构与物质组成,其中蕴藏大量化石,为青藏高原古环境演化提供直接或间接证据。从文化角度而言,土林—古格地区孕育了特殊的古格文明,宫殿与洞穴遗址为其强力见证。古格王国是吐蕃王朝灭亡后西藏地方政权中最具影响力者。与庞贝古城及玛雅文明相似,古格王国在其鼎盛时期突然消亡。作为朗达玛灭佛后藏传佛教再度兴起的发源地,古格遗迹真实记录了公元10世纪末叶藏传佛教的历史。此外,古格艺术流派代表着西藏宗教艺术发展的高峰,反映了本土艺术与外来艺术、宗教文化与世俗文化之间的交流[121]。 |

| 丝绸之路中国段[注 6] |

|

河南省、陕西省、青海省、甘肃省、江苏省、浙江省、福建省、广东省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 | 2016年 | i、ii、iii、iv、v、vi 文 |

丝绸之路的中国段包括陆上丝路与海上丝路。陆上丝路是古代贸易通道,始于古代长安,该城在中国古代长期作为政治、经济与文化中心。这条路线指连接亚洲、非洲与欧洲的陆上商道,其越过陇山、沿河西走廊而行、经玉门关与阳关抵达新疆,沿绿洲与帕米尔高原延伸,进入中亚,穿越中亚、西亚与南亚,最终通往非洲与欧洲。它亦是东西方经济、政治与文化交流的重要干道。这条商道最初的功能是运输丝绸——这种精致、优雅且便于携带的商品,代表着农业先进且手工业发达的古代中国文明[122]。 |

| 管涔山—芦芽山 |

|

山西省 | 2017年 | vii、ix 自 |

芦芽山位于温带草原、林地与灌丛带、温带阔叶林与复合林、山地草原与灌丛带的过渡区,同时也是内蒙古—新疆地区、黄土高原、华北平原与青藏地区的生物地理交汇点。芦芽山拥有华北地区最大最完整的华北落叶松原始林生态系统,是生物演化与人地互动的杰出范例,并孕育多种华北特有脊椎动物,如褐马鸡、原麝与华北豹[123]。 |

| 呼伦贝尔景观与古代少数民族发源地 |

|

内蒙古自治区 | 2017年 | iii、vii、ix、x 自文 |

此提名包含六个保护区(图为呼伦湖)、拥有森林、草原与湿地。该湿地是候鸟的重要中途停留地、包括五种鹤类。其他栖息于此的动物包括紫貂、棕熊与欧亚猞猁。此处还有与东胡相关的考古遗址、包括墓葬、古城与防御结构[124]。 |

| 青海湖 |

|

青海省 | 2017年 | vii、ix、x 自 |

青海湖是一个大型内流盐湖,支持周边湿地生态系统,对水鸟筑巢与迁徙至关重要。湖区周边是濒危物种普氏原羚的唯一栖息地。湖中唯一鱼类为青海湖裸鲤,需洄游至入流水域产卵[125]。 |

| 神山圣湖景区 |

|

西藏自治区 | 2017年 | iii、v、vi、vii、viii、x 自文 |

神山圣湖景区位于西藏自治区阿里地区普兰县,海拔超过4,500米,毗邻札达县、噶尔县与革吉县,与印度、尼泊尔接壤。“南北双峰对峙、东西两湖相映”描述了该遗产地的基本自然景观特征,形成了一个相当紧凑的“两山夹两湖”地貌单元,并造就了该地区由冰川、湖泊、湿地与草原组成的独特景观。“两山”指神山冈仁波齐峰(6,638米)与纳木那尼峰(7,694米),“两湖”则为圣湖玛旁雍错与鬼湖拉昂错。独特的自然环境孕育了特殊而丰富的宗教文化,具有世界级的突出普遍价值[126]。 |

| 太行山 |

|

河北省、山西省、河南省 | 2017年 | iii、vii、viii、x 自文 |

太行山是黄土高原的一部分,拥有峡谷、洞穴和瀑布等多种地形。该地区的地质层跨越从太古宙到新生代,并发现了重要的化石。此外,还有与早期人类相关的考古遗址,这些人类在该地区活动的历史可追溯至200万年前。生活在该地区的动物包括黑鹳和金雕[127]。 |

| 长白山垂直植被景观与火山地貌景观 |

|

吉林省 | 2017年 | vii、viii、ix、x 自 |

长白山是一座典型的睡火山,拥有明显的火山地貌群,如火山熔岩地貌、水体地貌、喀斯特地貌以及冰川与冰缘地貌。同时,它是一座天然博物馆与巨型基因库,汇集了多种气候类型与生物群落类型,如温带与寒温带、亚北极带与北极圈等……其垂直植被景观带在有限的地理区域内,比任何其他同类遗产地聚集了更多的生态系统、生物物种与典型地貌。长白山也是东北亚保护生物多样性最重要的栖息地。它在生态、生物、地质与历史等多方面具有非凡的普遍价值。那里罕见的垂直植被景观与火山景观,在生态、科学与美学方面具有不可估量的价值[128]。 |

| 景德镇御窑厂遗址 |

|

江西省 | 2017年 | ii、iii、iv 文 |

景德镇御窑遗址的主要组成部分是御窑遗址,该遗址在明清时期为皇室烧制、生产并供应瓷器。它包括烧瓷作坊和窑炉遗迹,以及埋藏于地下丰富的明清时期瓷器碎片。此外还存在多处民窑遗址,反映了“官搭民烧”制度,以及其他展示御窑技术渊源的重要窑业遗存。景德镇御窑遗址还包括制瓷原料开采与加工场所、贸易会馆行会、水运码头等与瓷器生产和运输相关的文化遗物[129]。 |

| 黄果树风景名胜区 |

|

贵州省 | 2019年 | v、vii、viii 自文 |

云贵高原位于中国大陆南部,属于四川盆地与广西丘陵之间隆起的喀斯特高原分水岭区域。自第三纪以来,随着喜马拉雅构造期的强烈新构造抬升及热带、亚热带湿润气候影响,长江水系北部与珠江水系南部的强烈侵蚀作用,形成了高原—峡谷地貌结构,常以地貌侵蚀循环裂点型瀑布为区分特征。此种地貌结构由两个显著不同但密切相关的地貌单元组成——高原区与峡谷区。在此特殊区域单元背景下,黄果树风景名胜区形成了地貌类型、发育演化、景观特征、生存环境、人类聚落、土地利用及区域文化截然不同却紧密联系的整体[130]。 |

| 贵州三叠纪化石群 |

|

贵州省 | 2019年 | viii 自 |

此项目是由一系列化石宝库组成,包含丰富、完整且保存完好的中生代早期化石,包括海生爬行动物、鱼类、海百合、菊石、双壳类、腕足动物及节肢动物等。该提名地位于亚热带地区,整体呈现独特的演化序列,从中三叠世安尼期的盘县动物群、中三叠世拉丁期的兴义动物群,到晚三叠世卡尼期的关岭生物群,展现了独特的古生物与古地理特征。贵州三叠纪化石遗址群是二叠纪—三叠纪灭绝事件后海洋生物与生态系统演化的杰出实证标志,其化石以多样性高、物种丰富、完整性强及保存精美为特征,完整呈现了中生代早期海洋生物从大灭绝后死寂到开始复苏、辐射、达到高峰并建立稳定新生态系统的演化序列。贵州三叠纪化石遗址群地理位置特殊,位于全球两大洋(特提斯洋与泛大洋)交界处,连接西特提斯生物地理区与东泛大洋。上述特征表明,该提名地是全球中、晚三叠世海洋生物最重要的化石起源地,具有重大科学研究与保护价值[131]。 |

| 海南热带雨林和黎族传统聚落 |

|

海南省 | 2022年 | iii、v、x 自文 |

此项目位于海南岛中南部,既是众多海南岛全球濒危特有物种的庇护所,也是黎族世代聚居并适应特殊自然条件、建立人与自然和谐关系的主要区域。从自然角度而言,该提名遗产具有独特的物种群系与栖息地景观。遗产所在海南岛地处北部湾东北侧,与中国大陆隔琼州海峡相望,属印缅生物多样性热点中的“中国南部雨林生物地理省”,是该区域唯一的大型岛屿。海南岛形成于印支板块与华夏板块碰撞时期,自新元古代(2300万年前至今)与华南板块分离。岛屿陆地曾长期与大陆相连,其动植物区系与北部湾沿岸的华南地区及越南北部高度关联,同属全球生物多样性最丰富的区域之一。另一方面,由于海南岛与大陆分离已逾千万年,尽管冰期曾间歇性连接,生物群落与生态系统仍独立演化为独特的山地生态系统,孕育大量特有物种。这里的生态系统与物种在全球地质史暖期与大陆隔离演化,展现出显著的多样性与独特性。该提名遗产以五指山为核心,地势自中部山体向周边渐次降低,形成环状地貌结构[132]。 |

| 福建闽江河口:海洋与陆地生物地理区的复合生态区 |

|

福建省 | 2022年 | x 自 |

闽江作为福建省最大独立水系,亦是中国大陆东南沿海相对较大的独立水系。其上游支流多发源于武夷山脉,中游流经大片红砂岩与花岗岩剥蚀区,最终于福州长乐区东北注入东海。闽江流域在自然美学、地质地貌、生物生态过程及生物多样性方面具有突出的全球性价值,并获国际认可。武夷山世界文化与自然遗产及中国丹霞世界自然遗产福建泰宁片区均位于闽江流域。此外,闽江河口处于生物地理分区的特殊位置,其湿地与周边近岸水域为多种全球濒危物种(尤其是候鸟)提供了关键栖息地。在数千年来自然力量与人类活动的共同作用下,此处湿地与近海区域仍孕育著丰富而独特的生物多样性,成为东亚-澳大利亚迁飞区各类候鸟、西北太平洋近岸迁徙的大型海洋生物以及沿海农渔传统社区赖以生存的基础。闽江河口的湿地与海域构成了一个特殊场域——这条蕴含丰富突出普世价值的大河在此汇入太平洋,同时串联起两个陆地与两个海洋生态区。更重要的是,此地不仅能让人窥见中国大陆东部海岸活跃的自然演替进程,更为人类探索与陆海生态系统共存、实现永续发展提供了可能[133]。 |

| 甘肃和政哺乳动物化石群 |

|

甘肃省 | 2024年 | viii 自 |

此项目位于青藏高原东北缘与黄土高原交汇处的临夏盆地,地处甘肃省兰州市以南约100公里,属于陇中盆地的一部分。临夏盆地处于东部季风区、西部干旱区与青藏高原高寒区三大自然带的交汇处,地貌上位于中国大陆第一级与第二级地形阶梯的过渡带,全境属北温带大陆性气候。提名遗产内化石遗址众多,最丰富的哺乳动物化石群集中于甘肃临夏盆地的和政县、广河县与东乡县,代表物种包括晚渐新世的巨犀动物群、中中新世的铲齿象动物群、晚中新世的三趾马动物群及早更新世的真马动物群,是中国大陆最著名的化石产地之一。迄今,和政地区已从100多处化石点发掘逾4万件化石标本,使其成为中国乃至欧亚大陆哺乳动物化石最丰富的区域。和政发现的脊椎动物化石涵盖爬行类、鸟类及哺乳类,分属17目250余属种,含80多个新属种,地质年代横跨3000万至200万年前。其中,和政桦林地区保存的三趾马动物群最具代表性,出土的大量哺乳动物化石是研究该动物群的全球最佳标本,具不可替代性。因此,提名区域已成为研究青藏高原相关地质、地貌、生物演替及气候环境变迁的热点,研究机构基于此地成果发表了数千篇学术著作[134]。 |

| 贵州双河溶洞 | 贵州省 | 2025年 | vii、viii 自 |

贵州双河溶洞位于中国大陆西南部贵州省北部的遵义市,主体部分位于绥阳县,缓冲区部分位于正安县。该地区地处云贵高原东部,属于大娄山东北支脉。地形整体呈现高原山地景观,由西南向东北逐渐降低,海拔高度在650米至1762米之间。最高峰为太阳山,海拔1762米。该地区以中亚热带季风气候为特征,四季分明、气候温和宜人。多年平均气温为15.1℃。洞内年平均气温约为13℃。年平均降水量约为1139毫米,主要集中在4月至10月。贵州双河洞位于乌江一级支流芙蓉江流域,以金钟山为分水岭。芙蓉江流域内有20多条河流溪流。岩溶泉与地下河发育良好。赤武河发源于双河洞区域,是芙蓉江的一级支流,其水文过程与双河洞密切相关。丰富的水源孕育了多样的生物群落,形成了独特的地下生态系统;洞内水流形成多级瀑布,进一步丰富了地下景观[135]。 | |

| 张掖彩色丘陵 |

|

甘肃省 | 2025年 | vii、viii 自 |

提名地位于中国大陆西部甘肃省张掖市,以肃南裕固族自治县为中心,并略微延伸至临泽县与甘州区。整体位于青藏高原东北缘前陆断裂带与河西走廊过渡带、祁连造山带与阿拉善地块交界处。地处中纬度大陆内陆,具有大陆性干旱气候特征:日照充足、太阳辐射强、昼夜温差大、四季分明。提名地由白垩纪早前多色河湖相岩层经褶皱作用形成,包含下白垩统新民堡群上段、景观地层、敖河褶皱南翼及彩色丘陵地貌。提名地面积4,646公顷,缓冲区4,148公顷[136]。 |

关闭

表注:

Remove ads

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

Remove ads