热门问题

时间线

聊天

视角

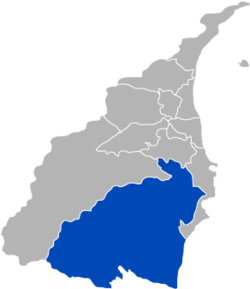

南澳乡

宜兰县的一个乡 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

南澳乡(泰雅语:Klesan、Kbbu'[1]),旧称“大南澳”,位于台湾宜兰县最南端,为宜兰县的山地乡之一。全境面积约为741平方公里,人口约有6千人,人口密度每平方公里约8人,是宜兰县面积最大、人口密度最低的行政区,也是台湾面积第八大的乡镇市区[注 1]。乡内居民以台湾原住民族泰雅族为主,地方通行语言为泰雅语[2]。

Remove ads

历史

南澳海岸、Blihun汉本、澳花等遗址的考古研究显示,在距今四千年前即有先民在此居住,迄今发现三大文化层:新石器时代晚期距今约四千年前绳纹红陶文化,发现梯田的农耕遗迹及碳化种子;距今3500—2500年前丸山文化,出土有石器、陶器、包括人兽形玉玦等玉器等;金属器时代早期距今约1800—900年前,十三行文化普洛湾类型,发现极完整的大规模聚落型态、叠石驳坎、火塘、炼铁炉、石棺群,除常见的陶石骨器外,亦出土钱币、金箔、青铜刀柄等金属器、高温技术、玛瑙、玻璃,取代原产之玉器,考古学家刘益昌认为,这些先民位居兰阳平原与奇莱平原的中点枢纽,是在海上航行贸易的族群,是“最早的台商”,一千多年前即带着玉器出海到东南亚贸易。[3][4][5][6][7]在数百年前泰雅族由祖居地迁徙移入之前,此区原居有猴猴族人(猴猴语:Qauqaut;赛考列克泰雅语:Mk-Qaoyin或Qao-qaoyin、泽敖利泰雅语:Mk-Aoyin)。 相传数百年前一支泰雅先祖自发源地Pinsbkan往北迁徙至大甲溪谷(Tmali)源头思源垭口(quri Sqabu),再往东翻越南湖大山(南澳群泰雅语:rgyax Topuk)进入南澳,称为南澳群(Klesan),[8]当地原居的猴猴族受其压迫往海滨、复往北往苏澳方向迁徙而退出此区[9]。另外原来自浊水溪最远源头雾社溪上游的道泽群赛德克族(赛德克语:Tuda),东迁翻越中央山脉进入立雾溪流域北侧支流陶塞溪谷,音转称陶塞群(赛德克语:Tusa),19世纪初受到亦从雾社溪更上游东迁的德鹿谷群赛德克族(Truku,2004年政府核定为太鲁阁族)压迫,部分陶塞群族人于是往北迁徙进入南澳群领域混居。[10]:21-112

汉字文献中记有南澳的地名,开始见于清嘉庆15年(1810年),当时因此地位居苏澳之南,便称为大南澳。大正元年(1912年),改称南澳,昭和7年(1932年)成上一社,名曰南澳社,南澳这个地名就为大家所接受[11]。

清治时期隶属“后山”范围之内,长期间维持部落社会的型态。台湾开港之后即有少数之欧洲人发觉南澳为无政府地带,因而企图在此真空地区建立小殖民地,而有大南澳事件的发生[12]。

清治末期,清国政府厉行开山抚番政策,同治13年(1874年)清军入侵南澳溪北岸,南澳泰雅族人出草反抗。光绪16年(1890年)刘铭传派兵入侵,焚烧部落,清军抢夺粮食等物资。

日治时期大正6年(1917年)宜兰厅下新设南澳支厅,支厅位置在大南澳地区的浪速(Naniwa,今苏澳镇朝阳里)。大正9年(1920年)施行州郡街庄制,改为台北州苏澳郡蕃地。战后,台北县南澳乡正式成立,民国39年(1950年)又改隶于宜兰县之下。

Remove ads

人口

根据宜兰县政府民政处及内政部户政司统计,2024年底南澳乡户数约2.1千户,人口约6.1千人[13],人口密度每平方公里约8人,是宜兰县人口密度最低的行政区,在全台湾所有乡镇市区中,人口密度排行倒数第五[14]。乡内人口最多与最少的村分别是南澳村与金岳村,2024年底两村人口分别为1,465人与550人[13];人口密度最高与最低的村分别是碧候村与金洋村,2024年底两村人口密度分别为每平方公里约50.92人与每平方公里约1.47人[15][13]。南澳乡人口中有17.68%是0至14岁人口,69.23%是15至64岁人口,13.09%是65岁以上人口,老化指数约为74.00%,是宜兰县人口老化程度最低的行政区[13]。

Remove ads

政治

南澳乡公所是南澳乡最高层级的地方行政机关,在中华民国政府架构中为乡自治的行政机关,同时负责执行县政府及中央机关委办事项,南澳乡的自治监督机关为宜兰县政府。乡长由全体乡民直接选举产生,任期为四年,可连选连任一次。南澳乡公所并置乡政会议,为乡政最高决策机构,在乡长之下,设有5课2室等7个内部单位及5个附属机关[16]。

南澳乡民代表会是南澳乡的最高民意机关,代表南澳乡全体乡民立法和监察乡政。乡民代表由公民直选选出,任期为四年,可连选连任。南澳乡民代表会共有7位乡民代表,分别为第一选区3席乡民代表、第二选区2席乡民代表、第三选区1席乡民代表、第四选区1席乡民代表,主席、副主席由7位乡民代表互选产生[17][18]。

- 东岳村:

- 东澳部落(Iyo):

- 上部落:1913年由部分哥各朱部落(Gugut)与基诺斯部落(Kinus)建立。

- 下部落:1913年由打壁罕部落(Tʼpihan)建立。

- 东澳部落(Iyo):

- 南澳村:

- 南澳部落:1932年~1933年由库巴博部落(Kʼbabaw)、克鲁模安部落(Kʼlmuwan)与各姆姆部落(Ngongo)建立。

- 碧候村:

- 碧侯部落(Pyahaw,比亚豪):1938年迁至现址。

- 柑仔头部落:1915年由部分武塔部落(Buta)建立。

- 金岳村:

- 流兴部落(Ryuhing,利有亨):1957年迁至现址。

- 鹿皮部落:1915年由部分武塔部落(Buta)建立。

- 金洋村:

- 金洋部落(Kʼyang):1963年迁至现址。

- 旃坛部落(仲岳):1960年迁至现址。

- 武塔村:

- 武塔部落(Buta):1954年迁至现址。

- 澳花村:

- 澳花部落(Rgayung,大浊水):

- 上部落:1930年由部分克鲁模安部落(Kʼlmuwan)与库巴博部落(Kʼbabaw)建立。

- 下部落:1923年由库莫瑶部落(Kʼmuyaw)与部分巴博凯凯部落(Bʼbukeikay)建立。

- 汉本(Blihun,白来分)

- 澳花部落(Rgayung,大浊水):

- 次分区

分为东澳地区(东岳)、南澳地区(南澳、碧侯、金岳、金洋、武塔)、澳花地区(澳花)。[19]

东澳地区

- 位于南澳乡北区,因日治时期的汉原分治政策,大致上以台9线苏花公路为分界,西侧的山区今划为本乡东岳村,东侧的沿海地区今划为苏澳镇东澳里。1913年由哥各朱社头目哈泳.巴达(Xayun-pata)所创立,过去称伊药(lyo),因东澳山中盛产贵重药草lyo (金线莲)而得名,随着金线莲的减少,现今通常以多必优为名。

南澳地区

- 位于南澳乡中区,是全乡的中心与人口主要聚集地,乡治所在地位于南澳村。因日治时期的汉原分治政策,大致上以台9线苏花公路为分界,西侧的山区今划分为南澳、碧候、金岳、金洋、武塔等五村;东侧的沿海地区今划为苏澳镇朝阳、南强等两里,这七个村里合称为大南澳地区。主要居民为泰雅族南澳群。

澳花地区

Remove ads

教育

- 宜兰县立南澳高级中学附设国民中学

交通

知名地标

特产

名人

相关条目

- 束穗山(H2700M)

注释

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads