热门问题

时间线

聊天

视角

合弓纲

羊膜動物的兩大分支之一,哺乳動物的祖先 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

合弓纲(学名:Synapsida,意为“合并的颧弓”)也称兽形纲(Theropsida),是羊膜动物的两个主要演化支之一,包含所有与哺乳类关系较近的四足类脊椎动物[1]。

在以往的传统生物分类法中,合弓纲曾被定义为爬行动物的一个亚纲,因合弓纲动物在头骨的两侧各有一个下颞孔,故汉语曾将Synapsida译为“下孔亚纲”、“单孔亚纲”或“单弓亚纲”,而哺乳动物出现之前的合弓纲(特别是兽孔目)物种则被称作“似哺乳爬行动物”——现今这些译名都已废止[2][3]。以上的定义是因为旧的知识体系认为哺乳动物起源于爬行动物,但由于生物学知识的不断完善和分子系统发生学的应用,分类定义发生变化,这种旧观点目前已被否定。现今的分类法中,包括哺乳类在内的合弓纲仅能算是羊膜动物基干种——爬行形类下的一支,通俗意义上的爬行类则是羊膜动物的另一个演化支——蜥形纲之下的并系群,与演化自恐龙的鸟类一起属于合弓纲的姐妹群,在演化路线上至少在石炭纪晚期就分道扬镳了。

合弓纲出现在3.8亿年前的晚石炭纪,在石炭纪雨林崩溃事件后取代离片椎类两栖动物成为整个二叠纪的优势陆地动物,数量众多且多样化。二叠纪—三叠纪灭绝事件使得许多早期合弓类动物消失,少数兽孔目物种(比如二齿兽下目的水龙兽、兽头亚目的麝喙兽)存活到三叠纪并作为劫后余生的先锋物种曾短暂兴盛,但在史密斯-斯派斯期边界事件后衰败,主龙类蜥形纲的伪鳄趁机在中三叠世迅速崛起成为三叠纪的优势陆地动物。合弓纲在三叠纪中期以后渐趋绝灭,只剩下犬齿兽类的少数物种演化出了哺乳形类,在卡尼期洪积事件后逐渐恢复多样性演化成了早期哺乳动物[4]。在三叠纪—侏罗纪灭绝事件后,哺乳动物作为唯一幸存的合弓纲在新崛起的恐龙和翼龙的阴影下依靠夜行性错位竞争存活到白垩纪,直到白垩纪中后期的被子植物陆地革命才再度繁盛,在白垩纪末大灭绝造成所有非鸟恐龙灭绝后才在古近纪重新占领优势生态位。

Remove ads

分类史

在20世纪的早期,合弓类动物被分为爬行纲中的四个亚纲之一,这是根据颞颥孔的形态、位置所定的分类。这些位于头部两侧的下颞孔,可使下颌肌肉附着在上面,造成更有力的咬合。在传统的观念里,单孔亚纲是逐渐演化成哺乳动物的一支爬行动物[2][3]。这传统的分类持续用到80年代晚期。在90年代被亲缘分支分类法取代,这是根据共同祖先与共同祖先之所有后代的分法,只有单系群才被承认为有效的分类单元或演化支。因为合弓类演化出哺乳动物,哺乳动物被分在合弓类演化支之内。但在一般状态下,仍将合弓纲用来包含此演化支中的非哺乳纲物种。而爬行纲被蜥形纲取代,只包含无孔亚纲、双孔亚纲;调孔亚纲被认为是复系群,不再被使用。

非哺乳类合弓类通常依照演化的程度被分为两个分类:形态上更接近爬行形类祖先的盘龙目(Pelycosauria,现学界已改称“原始合弓类”)和因有更接近哺乳类的形态特征而曾被称作“似哺乳爬行动物”(此称呼已被学界弃用,改称“原始哺乳类”)的兽孔目(Therapsida),两者的化石记录由乌拉尔世末期的奥尔森灭绝事件所分割,有着明显的化石空缺。盘龙目可分为卡色龙亚目和真盘龙亚目,至少包含六科,因为演化特征较为原始而被归类在一起,因此是个非天然的并系群[3];由真盘龙亚目楔齿龙超科演化出的兽孔目则是一个单系群,其下可分六个亚目,哺乳类的祖先则来自于其中物种多样性最多的犬齿兽亚目。

Remove ads

特征

在合弓类的头颅两侧,眼窝后面各演化出一个颞颥孔。颞颥孔可能用来增加下颌肌肉的附着处。双孔亚纲爬行动物则演化出两个颞颥孔。

合弓类是第一批演化出异型齿牙齿的四足动物。这些不同形态牙齿包括:犬齿、臼齿、以及门齿。某些离片椎类与早期无孔类爬行动物,上颌的第一对牙齿较大,已经出现牙齿异化的演化趋势。蜥形纲演化支在演化过程中失去这个特征,合弓类的牙齿则继续特化发展。早期合弓动物的上颌有二或三对大型犬齿,兽孔类的上颌则有一对大型犬齿。下颌的犬齿则是在哺乳类时期演化出现。

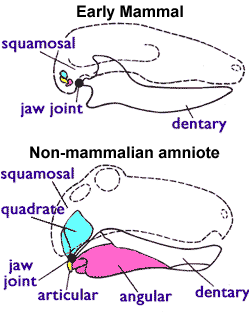

齿骨(dentary)、鳞状骨(squamosal)、颌部关节(jaw point)

大部分古动物学家根据下颌特征,来分辨合弓动物与爬行动物。许多科学家也根据下颌的特征变化,来分辨合弓类演化至哺乳类的各个阶段。合弓动物、史前与现代爬行动物的下颌是由多块小骨头构成,包含:齿骨、关节骨、与其他骨头;而现代哺乳动物的下颌是由一块齿骨构成。早期合弓动物有多块下颌骨头。随者它们的演化,这些下颌骨头缩小,并且逐渐移入耳内,形成中耳的骨头。合弓动物的耳部骨头仅有镫骨,哺乳动物则发展出锤骨、砧骨、镫骨。锤骨是由关节骨演化而成,而砧骨是由方骨演化而成[5]。

哺乳动物的颌部关节是由齿骨、鳞状骨相接而成,齿骨连结至鳞状骨上的关节盂(Glenoid cavity)。其他的有颌类脊椎动物(包含爬行动物与合弓类)的颌部关节,是由下颌的关节骨与头部的方骨相接而成。在合弓类演化成哺乳类的过程中,下颌的骨头渐少,最后只剩下齿骨;下颌不再连接至鳞状骨,改连接至方骨、以及往后退的关节骨。

在合弓类演化成哺乳类的过程中,合弓类演化出次生颚,分隔口腔与鼻腔。早期合弓类的上颌骨两侧已具有初步的次生颚,形状成U形,口腔与鼻腔仍然连接。晚期合弓类的次生颚逐渐成C形,将口腔、鼻腔分隔,`形成腭骨。上颌骨也完全的愈合。在一个早期的真兽孔类化石中,已见初步的次生颚。后期的三尖叉齿兽,已具有完全闭合的次生颚[6]。

长期以来,合弓类的外表组织构造为何,仍处在争议中。原始爬行动物的外皮可能相当薄,缺乏真皮层[7]。现存爬行动物的外表由角质鳞片、鳞甲所构成,而现存哺乳动物的外表则是表皮、真皮、皮下组织所构成的皮肤,只有少数哺乳动物仍保有鳞片。如同哺乳类,合弓类动物的表皮缺乏鳞片,具有皮腺。

目前仍不清楚合弓类演化至哺乳类的过程中,外皮是如何演化改变。但根据化石显示,盘龙目的腹部具有鳞片,如同原始四足类。盘龙目的鳞片是由真皮衍化而成的鳞片,类似现代鳄鱼、乌龟;而蜥蜴、蛇的鳞片是由表皮形成的[8]。盘龙目的身体上半侧则可能没有鳞片。在外表上,盘龙目看起来像是没有鳞片的爬行动物,没有毛发与鳞片。古动物学家多借由骨骼特征,来分辨盘龙类、其他原始爬行动物。

由于化石很少保存软组织,目前还不清楚哺乳动物何时演化出毛发与乳腺。在没有发现皮肤痕迹的化石,必须借由骨骼特征,来判断史前合弓动物在哪个时期需要毛发隔绝热量、具有乳腺。进阶型兽孔类的外表可能由毛发、鳞片、乳腺所构成,类似某些现代原始哺乳动物。

有些合弓动物(包括哺乳类)可能是温血动物;但早期合弓类(例如盘龙目)可能大部分是冷血动物。进阶型犬齿兽类具有次生颚、直立的四肢步态、以及毛发等特征,显示它们已经相当类似哺乳类,而且已有高代谢率。某些兽孔类化石的皮肤痕迹,也证实毛发的存在[9]。

Remove ads

演化史

始祖单弓兽(Archaeothyris)与Clepsydrops是已知最早的合弓类动物[10]。它们由更早的爬行形类(有观点认为是壳椎类)演化而来,存活于石炭纪晚期(又称宾夕法尼亚纪)。

早期的合弓纲动物被统称为盘龙目,是第一批成功散布各地的羊膜动物,它们多样化发展直到成为石炭纪晚期到二叠纪早期的陆地优势动物。盘龙目通常被分为真盘龙亚目和卡色龙亚目两个演化支,它们的体积庞大、四肢成躺卧状态、脑部小,是那个时代陆地上最大的动物,某些物种可达3米长。有些后期盘龙类(例如异齿龙、基龙)演化出了功能分化的牙齿并拥有大型背帆可以帮助调节体温,可能是变温动物,也是当时主要的顶级掠食者和植食动物。大部分盘龙类在二叠纪中期之前的奥尔森灭绝事件后消失,少数残存的物种存活到二叠纪中期。

兽孔目由真盘龙亚目中幸存的楔齿龙类演化而来,是一群更为接近哺乳类特征的合弓类动物,很可能已经发展出了腭(因此拥有了独立的鼻腔和更好的嗅觉)和原始的毛发。兽孔目出现在二叠纪空谷阶,成为二叠纪后半叶的陆地优势动物,并把合弓纲的物种多样性推上了又一个高峰[11]。在二叠纪中期到晚期,兽孔目是最具多样性且数量最多的陆地动物,包括植食性、肉食性动物,体型从小如老鼠(例:罗伯特兽),体型大的可以吨计算(例:麝足兽)。在繁盛了数千万年之后,这些成功的动物几乎因为2亿5100万年前的二叠纪-三叠纪灭绝事件而灭绝了,这个地球历史上最大的生物灭绝事件,可能跟西伯利亚暗色岩火山爆发事件有关。

Remove ads

在二叠纪-三叠纪灭绝事件之后,只有少数兽孔目存活下来,并且成功在三叠纪早期成为先锋物种重新抢占了大量陆地生态位,其中一些物种如水龙兽甚至一度成为了陆地脊椎动物的绝对主流。但随着盘古大陆的完全整合和日益干燥的气候变化,这些劫后余生的兽孔目动物开始被更耐旱的蜥形纲所演替。这些蜥形纲动物中最具有潜力的是主龙形类(原先被命名为槽齿目,已经不在现代分类法中使用),有些早期是小型而敏捷的动物,例如派克鳄;后期出现的大型主龙形类可以比肩大型兽孔目,例如引鳄。

兽孔目六个亚目中只有三个存活到了中生代:喙状嘴植食性的二齿兽类(如水龙兽、肯氏兽),有些物种可身长到以吨计算;主要为肉食性的兽头类(如麝喙兽),占据了当时食物网的各种中上层生态位,但仅存活到三叠纪中期;以及越来越形似哺乳类的犬齿兽类,主要是中下层的植食性、杂食性、食虫性动物,包括出现在奥伦尼克阶的真犬齿兽类,早期的代表是植食性的犬颌兽。在史密斯-斯派斯期边界事件后,兽孔目仅有多样性最高的犬颌兽中的一支——真犬齿兽存活到三叠纪中后期,与早期主龙形类同时存在。在三叠纪晚期,主龙类的伪鳄成为霸占了顶级生态位的优势种群,只能占据底层生态位的犬齿兽体型逐渐变小,最小只有鼩鼱般大小,体态也更类似现今的哺乳类。

因为卡尼期洪积事件导致的气候变迁和植被改变,加上因拥有趾行站姿和更高效的气囊呼吸系统而迅速崛起的鸟跖类(特别是恐龙形类)所带来的生态位竞争,大部分的大型犬齿兽类在卡尼阶消失。后来的三叠纪-侏罗纪灭绝事件虽然消灭了所有大型的陆生伪鳄,但也灭绝了已苟延残喘的二齿兽类和当时占犬齿兽主流的犬颌兽类,只有主要以食虫/杂食为主的新颌兽类犬齿兽中的三棱齿兽类、三瘤齿兽类和哺乳形类三支幸存。而灭绝事件之后,鸟跖类的恐龙和翼龙迅速抢占了空出的中上层生态位,并成为之后整个中生代的优势种群。仅存的犬齿兽类只能继续栖息在食物网下层,依赖昼伏夜出和在森林中穴居的习性避开恐龙与翼龙活跃的时段和环境进行错位竞争,这也导致了后世哺乳类的生理特征普遍存在夜行瓶颈。

Remove ads

随着早期兽孔目-犬齿兽类-真犬齿兽类-哺乳类的阶段性进化,主要的下颌骨头齿骨,逐渐取代其他下颌的骨头。所以,下颌逐渐形成只有一个大型骨头,两块后方的小型下颌骨(方骨和关节骨)逐渐后移到耳道里演化形成了中耳三块听小骨中的两块(砧骨和锤骨),其形成的三骨连杆的运动链使得耳膜收集的声波振动可以被更有效的传递到内耳,这使得哺乳动物的听觉更为灵敏。

在侏罗纪与白垩纪期间,这些存活的非哺乳犬齿兽类体型非常小,没有任何犬齿兽类长得比猫还大。大多数侏罗纪与白垩纪的犬齿兽类是草食性动物,有些是肉食性的。三棱齿兽科在侏罗纪末第一次出现。它们是肉食性动物,并且存活到侏罗纪中期。三瘤齿兽科跟三棱齿兽科同时出现,但为草食性动物,三瘤齿兽科在早白垩纪末期灭绝。二齿兽类被认为在三叠纪末期灭绝,但还是有证据显示这演化支持续存活者。在冈瓦那大陆的白垩纪地层中发现新的二齿兽类化石。这是个化石记录中忽隐忽现的物种的例子(俗称的拉撒路物种)。

现在,有大约5,400个种的合弓纲存活者,它们现名为哺乳动物,包括水生(鲸鱼)、飞行(蝙蝠)动物,还有到目前为止已知最大的动物(蓝鲸),以及人类。除了单孔目以外,大部分的哺乳动物已演化成胎生动物,直接产下幼体,而非产卵。

合弓动物进化成哺乳类的原因,可能是因为逐渐繁盛的恐龙在夜晚并不占优势,而合弓类可在晚上行动。原始的哺乳类在夜间增加了代谢率以维持体温,适应夜间生活,这也意味着需要更快地消耗食物(一般认为是昆虫)。原始的哺乳类演化出咀嚼与特化的牙齿来协助咀嚼而促进快速消化。四肢也演化到身体底下,而不是身体两侧[12]。这让原始哺乳类能更快改变方向以抓住小型猎物。与快速奔跑的猎食者相比,原始哺乳类的猎食策略更具机动性[9]。

在白垩纪中后期,开花植物开始出现大爆发,从而使得各种传粉昆虫(特别是鳞翅目)也随着共同演化出现繁盛,连带着使得当时能以食虫、食果和食蜜为生的各类动物也大量多样化。这场白垩纪陆地革命的主要受益者就是当时处于食物网下层的哺乳动物(特别是有胎盘类)和鸟翼类兽脚恐龙,以及有鳞目爬行动物(蜥蜴与后来演化出的蛇类)、无尾目两栖动物(蛙类)和结网的蜘蛛。在白垩纪末大灭绝清空了所有非鸟恐龙和翼龙的生态位后,哺乳动物和鸟类在之后的新生代崛起成为陆地生态位的主流。哺乳动物更是霸占了几乎所有陆地生态系统的中上层生态位,其中一支(鲸豚类)甚至重返海洋成为海洋生态系统的顶级掠食者,终于让合弓纲在衰落1.5亿年后再次重回霸主地位。

Remove ads

分类

| 合弓类 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参考资料

相关条目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads