热门问题

时间线

聊天

视角

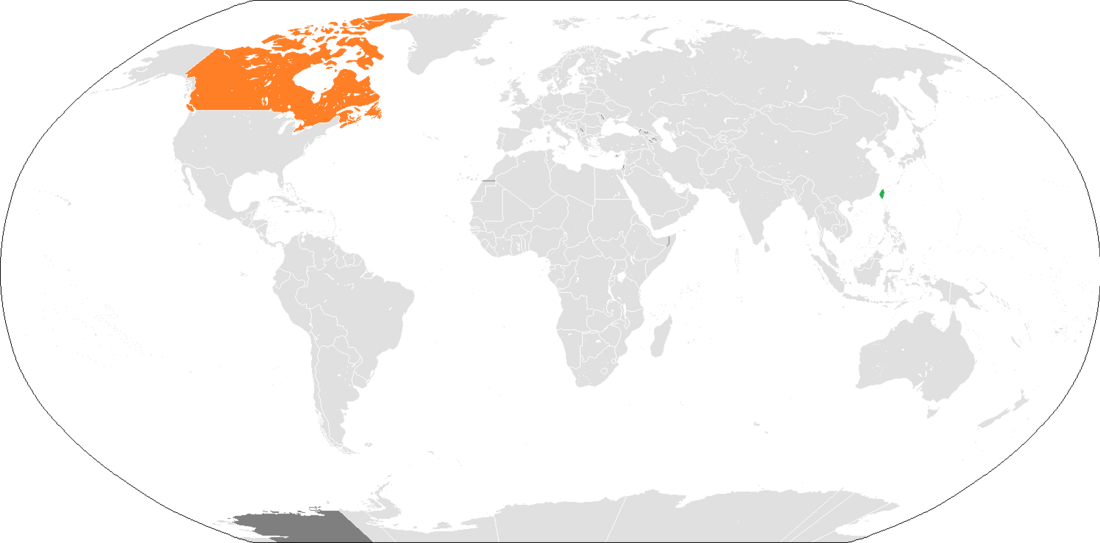

中華民國—加拿大關係

雙邊關係 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中華民國與加拿大於1913—1970年有官方外交關係,斷交後至1980年代,在對方首都互設具大使館功能的代表機構。

政治

1913年,中華民國繼承清朝政府於光緒卅四年(1908年)在英屬北美設立的總領事館,更名為中華民國駐坎拿大總領事館[註 2]。1931年,頒布《西敏法令》,加拿大成為獨立自治領。1932年6月14日,駐坎拿大總領事館更名為駐奧太瓦總領事館。[6]加拿大則未設駐華使節,在華事務由英國駐華大使負責。

1941年8月29日,兩國建立公使級外交關係,並商定互派公使。

1942年,於首都渥太華設立中華民國駐加拿大公使館;於首都重慶設立加拿大駐中華民國公使館,中華民國駐奧太瓦總領事館關閉。

1943年12月11日,兩國升格為大使級外交關係。

1944年2月17日,中華民國公使館升格為大使館;1944年3月,加拿大公使館升格為大使館,並互派大使。

1945年,中國抗日戰爭結束後,中華民國還都南京。1946年,加拿大將大使館遷至南京。[7]

1947年8月20日,加拿大軍事代表團自日本到南京。[8]:8399

1949年,中華民國政府遷臺後,加拿大仍與中華民國維持邦交,但大使館沒有在臺北復館,亦未派駐大使。

1967年10月6日,行政院副院長黃少谷代表總統蔣中正赴加拿大訪問;9日,與加國總理皮爾遜(Lester Bowles Pearson)會商兩國加強合作問題;17日,返回臺灣。[9]:742。

1968年7月16日,駐加拿大大使薛毓麒遞交備忘錄,對加國有承認中共意圖表示關切;1969年2月10日,對加國與中共進行建交接觸,再提抗議。[9]:756

1970年10月13日,加拿大與中華人民共和國建交[10],並與中華民國斷交,[11]15日,關閉大使館。[12]

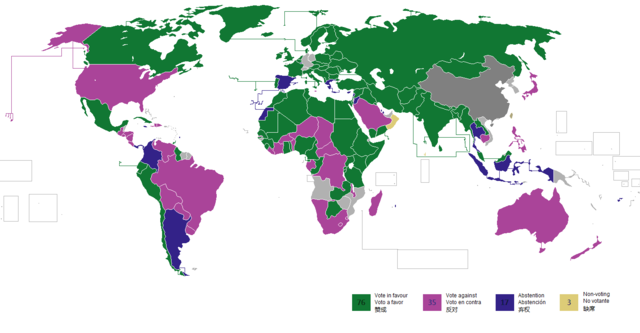

1971年10月25日,加拿大投票反對中華民國續留聯合國,即《聯合國大會2758號決議》。

1976年7月,加拿大蒙特婁舉行第二十一屆夏季奧林匹克運動會,然而賽前加拿大政府禁止中華民國代表團以其國旗國號入境參加,要求改名為「臺灣」,在溝通無效後中華民國代表團於7月16日宣布退出該屆奧運會。

1997年11月,亞太經濟合作會議領導人非正式會議在加拿大溫哥華舉辦,加拿大在會前派遣特使向中華民國總統李登輝呈遞總理克瑞強的邀請函,但由於政治因素無法實際參與,後指派總統府資政辜振甫為代表。[13]

2019年5月,加拿大外交部在Twitter發文表示,恭喜臺灣人民成為同性婚姻合法化的亞洲首例。[14]

2020年1月,中華民國總統與立委選舉結束後,加拿大外交部在Twitter發文表示「加拿大祝賀臺灣人民最近的選舉。民主、人權和法治作為社會的基石,將繼續在加強我們廣泛的民間、貿易和投資關係方面發揮重要作用。」[15]

2021年4月2日,臺灣太魯閣號列車發生事故,造成重大傷亡,加拿大外交部表示哀悼。[16]

2022年8月3日,七大工業國組織外長與歐盟外交與安全政策高級代表針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪臺的兩岸局勢發表聯合聲明,重申該組織維護臺海和平穩定的立場,呼籲中國勿以武力片面改變現狀,同時提到各成員國的「一中政策」與「對臺立場」沒有改變,並鼓勵各方保持暢通的溝通管道以防誤解發生。[17]

2024年4月3日,臺灣東部發生大地震,加拿大總理杜魯道表示「加拿大已經準備好提供支援,並已經與臺灣官方接觸。」[18]

Remove ads

2021年6月、2022年6月、2023年5月、2024年6月、2025年6月,七大工業國組織分別在英國、德國、日本、義大利、加拿大召開領袖會議,會後發布的《聯合公報》[註 3]皆強調臺灣海峽和平穩定的重要性,呼籲以和平方式解決兩岸問題。[19][20][21][22][23]

加拿大國會與政府部門多次支持臺灣有意義參與世界衛生組織(WHO)。

2003年4月、2006年5月,下議院外交暨國際發展委員會支持臺灣以觀察員身分參與WHO。[24][25]

2004年5月,加拿大在世界衛生大會(WHA)發言呼籲WHO應與臺灣加強互動關係。[26]

2007年5月,衛生部長甘禮民首度在WHA發言支持臺灣有意義參與WHO活動。[27]

2009年5月,對於臺灣獲邀成為WHA觀察員,外交部長坎農表示,加拿大政府一向支持臺灣有意義參與國際衛生事務,認為在國際傳染性疾病快速散播之際,臺灣獲邀以觀察員身分出席WHA深具意義。[28]

2017年5月、2019年4月,對於臺灣再次無法參與WHA,外交部長方慧蘭在國會表示支持臺灣參與WHO等國際組織。[29][30]

2018年5月,外交部國會事務代理人表示,加拿大必將持續支持臺灣有意義參與國際多邊論壇,臺灣的參與可為全球公共利益做出重要貢獻,對臺灣未獲邀感到失望。[31]

2020年1月,加拿大總理杜魯道在國會表示支持臺灣成為WHO觀察員[32]。4月,加拿大副總理方慧蘭在國會表示支持臺灣成為WHA觀察員[33]。5月,在美國與日本領銜下,加拿大、英國、法國、德國、澳洲與紐西蘭駐日內瓦聯合國大使,向WHO對外關係執行主任艾里森與首席法律顧問索羅門(Steven Solomon)發出外交照會,敦促接納臺灣成為WHA觀察員。[34]

2021年5月,七大工業國組織在英國召開外長會議,會後發布的《聯合公報》首次直接提到臺灣,表示「我們支持臺灣有意義參與WHO活動與WHA,國際社群要能從所有夥伴獲利,包括臺灣抗疫成果」、「我們強調臺海和平與穩定的重要性,鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。[35]

2022年5月,七大工業國組織在德國召開外長會議,會後發布的《聯合公報》強調臺海和平穩定的重要性,鼓勵和平解決兩岸爭端,並支持臺灣有意義參與WHA及WHO的技術會議。[36]

2023年4月,七大工業國組織在日本召開外長會議,會後發布的《聯合公報》表示「我們重申臺灣海峽和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的重要因素,敦促兩岸問題和平解決。G7成員在臺灣問題上的基本立場(包括所表明的「一個中國」政策)並未改變。」對於臺灣參與國際組織,則強調「我們支持臺灣有意義地參與國際組織,包括WHA和WHO技術會議,國際社會應從所有夥伴的經驗中受益。」「如果國家性質並非必要條件,則做為正式成員參加;若國籍為必要條件,則以觀察員或來賓身分參與。」[37]5月,加拿大駐臺北貿易辦事處、澳洲辦事處、英國在臺辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在臺協會、日本臺灣交流協會、立陶宛貿易代表處、美國在臺協會發佈聯合新聞稿,支持臺灣有意義地參與WHO,並以觀察員身分參與WHA。[38]

2024年4月,七大工業國組織在義大利召開外長會議,會後發布的《共同聲明》表示,臺海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺,呼籲兩岸議題必須用和平方式解決。G7成員支持臺灣以觀察員、或來賓的身分,有意義參與非以國家身分為前提的國際組織,包括WHA與WHO技術會議。聲明另指出,G7成員對臺灣的基本立場沒有改變,包括現行的「一中」政策。[39]5月,加拿大駐臺北貿易辦事處、澳洲辦事處、英國在臺辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在臺協會、日本臺灣交流協會、立陶宛貿易代表處、美國在臺協會發佈聯合新聞稿,支持臺灣有意義地參與WHO,並以觀察員身分參與WHA。[40]6月,G7在義大利召開領袖會議,會後發布的《聯合公報》重申此一立場。[22]11月,加拿大下議院全院無異議通過動議,將繼續支持臺灣有意義參與國際組織,以及《聯合國大會第2758號決議》並未確立中華人民共和國對臺主權,也未決定臺灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。[41]

2025年3月,七大工業國組織在加拿大召開外長會議,會後發布的《聯合聲明》表示,G7成員強調維護臺海和平穩定的重要性,鼓勵和平解決兩岸問題,並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖,也支持臺灣有意義參與適當的國際組織。在《關於海上安全與繁榮宣言》中,亦重申對臺基本政策不變,強調臺海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要。與先前聲明不同的是,這次提到臺灣時,未提及「一個中國」政策。[42]5月,加拿大首席公共衛生官譚詠詩在WHA表示「支持臺灣以觀察員身分參與。」[43]加拿大駐臺北貿易辦事處、澳洲辦事處、英國在臺辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在臺協會、法國在臺協會、日本臺灣交流協會、立陶宛貿易代表處亦發佈聯合新聞稿,重申支持臺灣的參與。[44]6月,「歐盟—加拿大峰會」於會後發布《聯合聲明》,重申維護印太地區,包括東海、南海以及臺灣海峽的和平與穩定是雙方的共同利益。[45]9月,下議院跨黨派議員與中華民國駐加拿大代表曾厚仁,在國會山莊的國家新聞發布廳(National Press Theatre)舉行國際記者會,敦促國際民用航空組織(ICAO)儘速邀請臺灣參與大會與技術性會議,落實「更安全天空倡議」(Safer Skies Initiative)。[46]

Remove ads

Remove ads

僅列舉部分名單:

中華民國:總統夫人周美青[61]、前總統蔡英文[62]、前副總統連戰[63]、中央研究院長翁啟惠[64]、立法院副院長曾永權[65]、司法院副院長城仲模[66]、考試院長許水德[67]、姚嘉文[68]、考試院副院長關中[69]、吳容明[70]、政務委員馬英九[71]、郭婉容[69]、楊世緘[72][66]、林逢慶[27]、張進福[64]、蔣丙煌[11]、交通部長蔡兆陽[71]、林豐正[73]、林陵三[68]、教育部長吳京[71]、經濟部長王志剛[71]、財政部長邱正雄[73]、法務部長陳定南[68]、文化部長龍應台[74]、科技部長陳良基[29]、銓敘部長邱進益[69]、吳容明[67]、考選部長董保成[11]、外交部政務次長高英茂[67][70]、陳明祺[75]、外交部常務次長張小月[76]、審計部審計長蘇振平[66]、調查局長王光宇[66]、國際貿易局長林義夫[71]、疾病管制局長郭旭崧[27]、警政署長侯友宜[27]、衛生署長侯勝茂[27]、環境保護署長張隆盛[77]、蔡勳雄[78]、林俊義[79]、張祖恩[68]、僑務委員會委員長祝基瀅[71]、焦仁和[69]、張富美[79][76]、吳英毅[80]、陳士魁[81]、吳新興[29]、勞工委員會主任委員陳菊[79]、農業委員會主任委員范振宗[63]、客家委員會主任委員李永得[70]、原子能委員會主任委員胡錦標[69]、原住民族委員會主任委員華加志[71][69][66]、尤哈尼[79]、陳建年[67]、夷將[27]、林江義[81]、國家科學委員會主任委員魏哲和[67]、李羅權[65]、朱敬一[74]、青年輔導委員會主任委員李紀珠[69]、經濟建設委員會主任委員江丙坤[71][69]、文化建設委員會主任委員陳其南[70]、翁金珠[27]、金融監督管理委員會主任委員陳樹[64]、退除役官兵輔導委員會主任委員楊亭雲[71]、公務人員保障暨培訓委員會主任委員蔡璧煌[80]、臺北市長馬英九[82]、高雄市長吳敦義[71]、臺北市議會議長陳健治[71]。

加拿大:下議院副議長喬高[71]、下議院工業科學暨技術委員會主席韋蘭[69]、下議院國際貿易委員會主席史葛洛[83]、工業部長曼里[69]、工業部次長林曲(Kevin Lynch)[66][82]、國際貿易部長艾格頓[71]、外交暨國際貿易部次長陳卓愉[66]、農業部次長愛德華茲[70]、前外交部長艾斯威西[67]、前國防部長楊道格[66]、審計長鐵樹德[71]、投資局長塔波(Paul Thoppil)[27]、政風署長威爾遜(Howard R. Wilson)[71]、食品檢驗署長費登[70]、國庫委員會國會事務次長傑克森[71]、自然科學暨工程研究委員會主任委員平托[29]、人權委員會主席瑞恩西(Michelle Falardeau-Ramsay)[67]、國家研究委員會主席卡提[71][69][79]、哥倫布(Pierre Coulombe)[70][27]、麥道高[11][81]、國家科學顧問卡提[68][27]、安大略省長李博[84]、愛德華王子島省長季茲[11]、英屬哥倫比亞副省長米勒[71]、渥太華市長何姿蔓[71]、華森[66]、大溫哥華管理局理事會主席穆爾(Greg Moore)[81]、溫哥華市長李健堡[70]、溫哥華代理市長雷建華[81]、艾德蒙頓市長史密斯[71][68]、溫尼伯市長簡萬里[66]、卡茨[11]、伯靈頓市長麥凱塞克[69]、萬錦市長高鴻思[69]、皇家藝術人文暨科學院長葛恩冬(Yvan Guindon)[64]。

Remove ads

1986年12月25日,加拿大政府於首都臺北設立具大使館功能的加拿大駐臺北貿易辦事處處理領事事務。[11][85][5]1995年9月,另設高雄分處,但無核發簽證功能。[71]目前已關閉。

1991年1月8日,中華民國政府於第1大城設立類似功能的臺北經濟文化辦事處多倫多總處(駐加拿大代表處)。同年4月,於第3大城設立駐溫哥華辦事處。1992年7月,於首都設立駐渥太華辦事處。1993年8月3日,駐加拿大代表處由多倫多移駐渥太華,更名為駐加拿大臺北經濟文化代表處,並改設駐多倫多辦事處。[11][86][4]2023年12月4日,於第2大城亦是法語區設立駐蒙特婁辦事處。[87]

Remove ads

2018年6月,因中華人民共和國的施壓,加拿大航空在官網將臺灣改列為中國的一部分。對此,加拿大駐臺代表馬禮安(Mario Ste-Marie)表示,加拿大政府反對中國對加拿大企業施壓,加航的做法是商業決定,政府不會介入。加國政府的一中政策很清楚,即是「認知到」中華人民共和國是中國唯一的合法政府,在臺灣議題上,加拿大「注意到」(take note of)中國對臺灣的主張,但不背書或反對。至於兩岸關係,馬禮安則說,加拿大支持維持現狀。[88][89]

2018年7月,加拿大邊境服務局(CBSA)宣布將臺灣列入反傾銷調查,但是在發布的新聞稿以中華臺北(Chinese Taipei)稱呼,而非加拿大政府慣用的臺灣(Taiwan)。駐加拿大代表陳文儀對此表示關切,加拿大外交部回應「加拿大長期以來的對臺政策和臺灣地位,不會因為CBSA發布的新聞稿而有任何改變。」加拿大前駐臺北代表、前駐北京大使馬大維(David Mulroney)則表示,對經濟議題,使用Taiwan絕對恰當,改成Chinese Taipei是走向錯誤方向。如果CBSA不是刻意的,有必要儘快更正,以維護政策的正確和延續[90]。

2020年7月,中華民國總統蔡英文接見加拿大駐臺代表芮喬丹(Jordan Reeves),就雙方關切的議題交換意見。[91]但芮喬丹「全程」翹著二郎腿與蔡英文會談,引起失禮的議論;[92]30日,前中華民國總統李登輝逝世,加拿大駐臺北貿易辦事處發表聲明以示哀悼,肯定其在經濟與民主發展上的貢獻。[93]

2022年9月,前加拿大駐中華人民共和國公使倪傑民(James Stafford Nickel)接任駐臺代表。[94][95]

Remove ads

經濟

2023年3月30日,加拿大下議院加中特別關係委員會公布全名為「加拿大與臺灣:動盪時局中的堅定關係」(Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times)之臺灣報告書共18項建議,加拿大政府於9月回應同意大部分建議內容。其中有關促進加臺貿易與投資關係如:支持原住民族經濟貿易合作協議(IPETCA)目標以促進雙方原住民族之經濟賦權、探索與臺灣半導體產業合作以強化加拿大創新之機會、與臺灣展開投資促進及保障協議(FIPA)正式談判程序、由國際貿易部長在臺灣簽署FIPA、將臺灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)之入會案列作優先評估、支持加拿大產業拓展包括臺灣之印太地區出口市場多元化。[96]其中FIPA於2023年12月22日由駐臺與駐加代表在行政院經貿談判辦公室簽署。[97]

中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)於加拿大第1大城多倫多、第3大城溫哥華設立臺灣貿易中心。[98]經濟部國際貿易署則在首都渥太華設立駐加拿大代表處經濟組。[99]

2022年,出口至加拿大自行車暨零組件的市場占有率(市占率)34.12%,是加拿大第1大進口夥伴;電動自行車市占率18.23%,是第2大進口夥伴;資通訊產品市占率5.57%,是第5大進口夥伴;汽車零組件市占率0.93%,是第8大進口夥伴;電子類產品市占率1.23%,是第9大進口夥伴;機械設備市占率0.87%,是第13大進口夥伴;航太產品暨零組件市占率0.61%,是第12大進口夥伴;醫療器材市占率1.12%,是第15大進口夥伴;食品市占率0.49%,是第26大進口夥伴。[100]

2023年的兩國貿易項目如下:

出口至加拿大的前10大項目為:鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、螺旋鉤、車用螺釘、鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈與類似製品;自動資料處理機、磁性或光學閱讀機;機動車輛所用之零件與附件;不鏽鋼扁軋製品;銀;積體電路;特定用途機器之零件與附件;經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品;熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品;非動力之兩輪與其他自行車等。[102]

自加拿大進口的前10大項目為:煤、煤磚、煤球與煤製類似固體燃料;醫藥製劑;鐵礦石及其精砂;豬肉;礦物或化學鉀肥;木材;未經塑性加工鎳;積體電路;大豆;鐵屬廢料、重熔用廢鋼鐵鑄錠等。[103]

Remove ads

根據中華民國經濟部投資審議司統計,截至2024年2月,臺商對加拿大的總投資金額約5.9億美元,共112件。另根據加拿大亞太基金會投資監測報告,2003年至今總投資金額約9億加拿大元。自1980年代中期以來,臺商在加拿大投資經營規模擴大,涉入產業類別廣泛,特別是大溫哥華地區及大多倫多地區已成為臺商在北美地區經營的重鎮之一。[96][100]

臺商主要集中於加拿大前3大城的多倫多、蒙特婁及溫哥華。主要經營行業包括電腦及其周邊設備、資訊服務、紡織、食品、禮品、電子及電氣產品、房地產、家具、餐飲、傳播媒體、貨運服務、金融服務及旅遊服務等。金融業有加拿大兆豐國際商業銀行(4家分行)、中國信託商業銀行(1家子行4家分行)、第一商業銀行(2家分行)、XREX(取得加拿大貨幣服務業務牌照);交通運輸有中華航空、長榮航空、長榮海運、陽明海運等;製造業有能元科技(由和信集團、怡和財顧、東元電機、勤益紡織、台灣紙業等共同設立)、台積電(在渥太華設立研發設計中心)、杏輝藥廠、保瑞藥業、鷺島酒莊(是英屬哥倫比亞省第1大葡萄酒出口品牌)、Viva Pharmaceutical等;資訊業有宏碁(是臺灣在加拿大的最大品牌企業)、華碩、台達電子、友達光電、趨勢科技、研華科技、威聯通科技、鴻海科技集團等;農業有台灣糖業公司(是加拿大西部最大的臺灣蝴蝶蘭供應商)、寶島蘭園等;貿易及經銷業有東元電機、正新輪胎、Tomcom Link等;零售業有統一企業(1980年在溫哥華成立加拿大企業有限公司,2005年於多倫多成立六福食品有限公司,專門從事進口亞洲地區各項食品及日用品。1993年另與加拿大僑商共同成立大統華超級市場,為加拿大最大的亞洲生鮮超市,已開設24家分店)、國華臺灣食品公司(是加拿大唯一專營臺灣食品的進口商)等;新聞業則有聯合報系的世界日報。[100]

根據中華民國經濟部投資審議司統計,截至2024年2月,加拿大在臺灣的總投資金額約20.8億美元,共1,399件。另根據加拿大亞太基金會投資監測報告,加拿大2021年對亞太地區投資中,臺灣排名第3,共28億加拿大元。2003年至今總投資金額則超過40億加拿大元。[96]加拿大國際事務部於2018年在臺灣啟動「加拿大新創科技加速器計畫」,協助前往臺灣發展技術與商業合作,其中,加拿大北陸能源在彰化外海投資開發的海龍離岸風電計畫即是一例。[100]

Remove ads

目前舉辦的有:臺加經貿對話會議,每年輪流在兩國首都臺北或渥太華舉行,至2023年已舉辦第19屆。臺加農業合作會議,每2年輪流在臺北或渥太華舉行,至2023年已舉辦第15屆。以及亞太經濟合作會議(APEC)貿易部長會議期間舉辦的雙邊會談等。[96]

目前成立的有:加拿大臺灣商會聯合總會、多倫多臺商會(Taiwan Entrepreneurs Society Taipei/Toronto,TESTT)、多倫多臺灣商會(Taiwan Merchants Association of Toronto,TMA)、加拿大卑詩省臺灣商會、蒙特婁/渥太華臺灣商會、魁北克臺灣工商文化協會、愛城臺灣商會、亞省臺灣商會、魁北克臺灣青年專業協會、多倫多臺灣青年專業協會、加拿大玉山科技協會等。[100]

交流

在建立中華民國之前,孫中山曾3次到過加拿大的溫哥華[104]。1911年1月,孫中山在溫哥華唐人街冒雨演講,感慨「人心如此,革命必成功矣」[105]。1923年,加拿大總理威廉·萊昂·麥肯齊·金的自由黨政府通過《1923年華人移民法案》(排華法案),完全禁止華人移民,華人自此成為加拿大唯一被拒的族裔。接下來的25年,越來越多的排華法案得到通過,大部分工作不接受華人,因此很多華人開始自己的餐館和洗衣店生意。在英屬哥倫比亞省、薩克其萬省和安大略省,華人雇主不允許雇用白人女工,因此大部分華人生意沒有外族裔參與。

一些加拿大華人在鐵路修建好後在加拿大定居,但由於政府嚴格的限制和沉重的徵費,他們無法將自己的家庭帶到加拿大,甚至他們與非華人的接觸也有官方和民間的各種限制,這使得一大批唐人街和華人社區在很多城市的不良地區建立起來。

1930年代起的大蕭條時期,華人的生活比其它加拿大人的生活要困難得多。在亞伯達省,加拿大華人領到的救濟金金額不到其它加拿大人的一半。由於排華法案禁止來自中國的新移民,很多華人男性沒有妻子兒女在身邊,被迫獨立面對一切困難。1931年的人口普查顯示加拿大華人的男女比例為12.4:1。為了抗議排華法案,加拿大華人每年都會在7月1日加拿大自治領日時關閉店鋪,抵制這個被他們稱為「羞辱日」的節日。

截至2017年,定居在加拿大的臺灣人估計約26萬人;在臺灣的加拿大人(含雙重國籍)則約6萬人。[29]臺灣人移民加拿大與美國相比則晚得多,是於1980年代才開始蓬勃發展。移民者多以高經濟、高知識水平者,故多聚集在溫哥華、多倫多、卡加利等城市的郊外高級住宅區。

兩國定期召開雙邊高等教育會議。加拿大政府每年提供臺灣學者「加拿大研究獎助金」;2004年起,中華民國政府則開辦「臺灣獎學金」及「華語文獎學金」給予加拿大學生赴臺研習。中華民國教育部與多所加拿大大學簽署設立「臺灣研究講座」協議。截至2012年,加拿大68所大學與臺灣50所大學共簽署148項學術合作協議。[74]截至2017年,加拿大在臺灣的留學生約600餘人;臺灣在加拿大的留學生約3,000人。[29]

2017年10月,中華民國科技部長陳良基率團前往加拿大,參與和加拿大國家研究院共同舉辦的「臺加科技合作20周年慶祝活動」及「醫療器材物聯網應用雙邊研討會」開幕儀式。[29]

臺灣人每年前往加拿大從事觀光、商務考察、探親及留學等各種活動約7萬人次;根據中華民國交通部觀光局統計,2017年加拿大赴臺旅客則超過11萬人次。[29]

1938年,加拿大人白求恩率領醫療隊到中國的抗日戰爭前線,最終在中國境內去世[104]。

2020年4月,對於2019冠狀病毒病疫情在全球擴散,中華民國外交部提供加拿大政府40萬片口罩,另提供疫情嚴重的3省10萬片口罩。加拿大駐臺北貿易辦事處表示感謝,強調「臺灣慷慨捐助有助於挽救生命」。[106]5月,加拿大外交部長商鵬飛只強調「感謝各國提供加拿大醫療物資」,未提到「臺灣」,總理杜魯道則表示「我很樂於感謝臺灣的慷慨捐助」,小型企業、出口推廣暨國際貿易部長伍鳳儀與中華民國經濟部長沈榮津通話,重申加拿大感謝臺灣捐助口罩共同對抗疫情。[107]

司法

2016年12月,中華民國高雄市警察局破獲專騙海外華裔女子的詐騙集團,逮捕1名主嫌與6名同夥。已知有23人被騙,其中有5人是來自中華人民共和國的加拿大華裔,且都是在微信接受交友邀請而誤入陷阱。由於詐騙案發生地點在臺灣,因此受騙女子並未向加拿大警方報案,臺灣警方已聯絡到5名受騙女子當中的4人,但只有1人同意前往臺灣作證,有的是怕中國大陸的父母擔心,有的則是怕目前交往的另一半知道自己曾誤入桃色陷阱。[108]

協定

簽證

持有載明身分證字號,並且在臺北外交部核發的中華民國護照(駐外館處核發則不適用)之中華民國國民可先上網申請電子旅行授權許可證(Electronic Travel Authorization,eTA),核准後,可以非工作性質的免簽證入境加拿大停留最多6個月。經加拿大轉機,亦須申請eTA。[117][118]

持有加拿大護照的加拿大國民也可以免簽證的方式入境中華民國,停留最多90天,可申請再延期90天。[119][120]

此外,兩國每年皆提供特定名額的18-35歲青年為期1年的度假打工簽證(必須未曾參與加拿大IEC計畫或取得中華民國青年交流停留簽證)。[121][122]

交通

受到2003年全球金融海嘯影響,退出臺灣市場的加拿大航空,於2017年6月9日復航臺北-溫哥華直飛航線,以波音787-9客機每周7天執飛。[123][124]後因2019冠狀病毒病疫情影響而再度停飛。

雙邊航班來往的城市如下(截至2025年9月17日)[125]:

中華民國與加拿大同意免試相互承認駕駛執照,持有中華民國國際駕駛執照可在加拿大駕車約3個月。居住於安大略省並持有中華民國核發的駕駛執照且經由駐加拿大臺北經濟文化代表處驗證,可向該省申請免試換發同等車類的加拿大駕駛執照。[125]

注釋

- 當時加拿大常譯作坎拿大。

- 2025年發布「主席總結」

- 1947年5月28日補充

- 1996年4月22日換文

- 1998年9月11日續簽、2001年9月27日修正、2007年11月12日、2012年8月29日、2017年8月15日續簽

- 2005年9月15日續簽

- 2001年5月22日、2007年7月12日、2010年12月6日、2016年1月15日續簽

- 2008年10月29日續簽

- 2002年6月7日換文

- 2007年6月6日續簽

- 2008年11月25日、2011年6月13日續簽

- 2016年1月15日續簽

- 2023年4月13日修正

- 原訂效期3年,2021年2月1日延長為永久合作計畫

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads