热门问题

时间线

聊天

视角

中華民國駐外機構列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中華民國駐外機構列表依《駐外機構組織通則》規定,包含中華民國外交部派駐邦交國、非邦交國、區域組織、國際組織之機構。中華民國大陸委員會派駐港澳地區之機構,則按照《大陸委員會組織法》規定,準用駐外機構的規範。前述駐外機構亦統稱為駐外單位或駐外館處、外館。

截至2024年11月,共有115間駐外機構,其中包含外交部12間大使館與1間總領事館,以及大陸委員會轄下的駐香港與駐澳門的辦事處。

歷史

1912年1月1日,孫中山宣誓就職南京臨時政府臨時大總統,宣告中華民國正式成立。其後的1月11、17和19日,南京臨時政府外交總長王寵惠三次發表對外宣言,籲求各國予以外交承認,但直至南北議和結束,袁世凱於1912年3月10日在北京就任臨時大總統,並無任何國家承認南京臨時政府[1]。北京臨時政府成立後,東交民巷的各國外交使團儘管與其往來頻繁,但遲遲不肯給予公開承認。直到1913年4月8日,巴西才成為首個宣布承認北京臨時政府的國家。其後,秘魯於4月9日,美國、墨西哥和古巴於5月2日宣布承認北京臨時政府。1913年10月6日,袁世凱經過選舉成為首任中華民國大總統,北洋政府正式成立,英國、日本、俄國、德國、法國、義大利、匈牙利、葡萄牙、荷蘭、比利時、丹麥、西班牙和瑞典13個國家宣布承認新政府,清朝政府派駐各國的全部外交代表機構正式為中華民國政府所繼承[2]。

1949年,中華民國國民政府由於第二次國共內戰失利之關係,政府從首都南京遷移至臺灣臺北。1971年10月25日,聯合國大會在表決中華人民共和國政府成為「中國」席次的合法代表前,當時為中國席次代表的中華民國代表憤而離席,最終聯合國中國席次由北京代表「取代」臺北代表,即《聯合國大會第2758號決議》;加上1979年起美國與中華人民共和國建交後不再正式承認中華民國,此後中華民國因中華人民共和國的「一個中國」外交政策而逐漸失去國際上大部分國家的正式承認,而成為未被國際普遍承認的國家,目前與12個國家有大使級的官方外交關係,其中有11個國家是聯合國成員國以及1個觀察員國。

中華民國爲與非邦交國家保持政治、經貿交流,因而設立非正式外交代表機構,其首長仍由中華民國外交部派駐,負責事務相當於邦交國大使館及領事館所有業務,包括發放護照、簽證及民間援助、貿易、文化和經濟交流等業務,駐外機構名稱為「臺北經濟文化代表處」或辦事處。相對的大部份國家在中央政府所在地臺北保持設立代表處;目前有設立駐外大使館與代表機構的國家和組織共有71國(含比利時兼駐歐盟,但不包括世界貿易組織)[3],以及香港與澳門兩個特別行政區[4][5]。「代表處」的地位類似於大使館[註 1],「辦事處」則類似於領事館。

為配合組織改造,依中華民國立法院於2012年1月20日通過、經總統令公布的《駐外機構組織通則》,規範外交部和其他中央政府部會駐外機構組織編制,並自9月1日開始將駐外人員之行政職稱統一以正式官銜訂定,駐外機構(大使館與代表處)之館長均稱大使,解決原先大使館、總領事館、代表處、辦事處人員職稱複雜、容易混淆的問題。[註 2]

由於香港、澳門兩地為中華人民共和國的特別行政區之特殊情況,法理上仍屬於中華民國領土,故依《香港澳門關係條例》,駐港澳代表處的主管機關為中華民國大陸委員會,而非中華民國外交部。

駐外機構組織架構

依《駐外機構組織通則》規定:[9]

- 大使館、代表處:派駐大使和公使。

- 代表團:派駐常任代表和副代表。

- 總領事館、領事館和辦事處:派駐總領事和領事;副總領事和副領事。

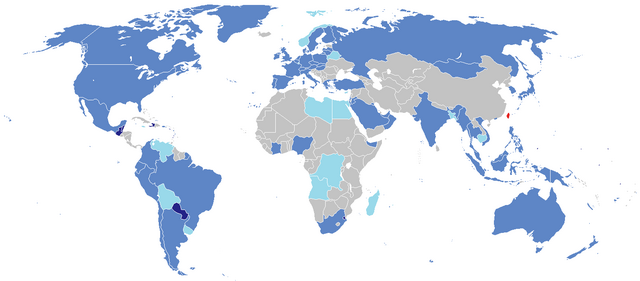

中華民國實際統治區域

設有中華民國大使館的國家

設有中華民國代表機構的國家和地區

已裁撤代表機構的國家和地區(此代表機構未包括大使館)

大使館及總領事館

Remove ads

代表處及辦事處

Remove ads

Remove ads

Remove ads

Remove ads

Remove ads

圖片

-

駐貝里斯大使館

-

駐聖克里斯多福及尼維斯大使館

-

駐馬紹爾群島大使館

-

駐史瓦帝尼大使館

-

駐東方市總領事館

-

駐泗水臺北經濟貿易辦事處

-

駐約旦臺北經濟文化辦事處

-

駐緬甸臺北經濟文化辦事處

-

臺北駐日經濟文化代表處

-

臺北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處

-

駐胡志明市臺北經濟文化辦事處

-

駐法國臺北代表處

-

駐義大利臺北代表處

-

駐荷蘭臺北代表處

-

駐瑞士臺北文化經濟代表團(左)

-

駐英國臺北代表處[註 9]

-

常駐世界貿易組織代表團

-

臺灣駐索馬利蘭共和國代表處

-

駐南非共和國臺北聯絡代表處

-

駐秘魯臺北經濟文化辦事處

-

駐美國臺北經濟文化代表處

-

駐檀香山臺北經濟文化辦事處

-

駐教廷大使館所在大廈

-

駐巴拉圭大使館所在大廈

-

駐印尼臺北經濟貿易代表處(Artha Graha大廈左棟)

-

駐臺拉維夫臺北經濟文化辦事處(阿茲列里中心左棟)

-

臺北駐日經濟文化代表處那霸分處(藝術大廈)

-

臺北駐大阪經濟文化辦事處(中之島節日大廈)

-

臺北駐日經濟文化代表處札幌分處(伊藤大廈)

-

臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處(朝日生命橫濱大廈)

-

駐菲律賓臺北經濟文化辦事處(RCBC廣場大廈左棟)

-

駐新加坡臺北代表處(港務集團大廈)

-

駐布里斯本臺北經濟文化辦事處所在大廈

-

駐墨爾本臺北經濟文化辦事處(諾魯大廈)

-

駐雪梨臺北經濟文化辦事處(馬丁廣場25號大廈)

-

駐紐西蘭臺北經濟文化辦事處(Majestic中心)

-

駐歐盟兼駐比利時代表處所在大廈

-

駐芬蘭臺北代表處(赫爾辛基世界貿易中心)

-

駐德國臺北代表處法蘭克福辦事處所在大廈

-

駐拉脫維亞臺北代表團所在大廈

-

駐波蘭臺北代表處(華沙金融中心)

-

駐葡萄牙臺北經濟文化中心(維多利亞大廈)

-

駐斯洛伐克臺北代表處所在大廈

-

駐加拿大臺北經濟文化代表處(世界交易廣場大廈)

-

駐蒙特婁臺北經濟文化辦事處(貝爾媒體塔)

-

駐亞特蘭大臺北經濟文化辦事處(地區廣場大廈)

-

駐芝加哥臺北經濟文化辦事處

-

駐休士頓臺北經濟文化辦事處

-

駐丹佛臺北經濟文化辦事處所在大廈

-

駐紐約臺北經濟文化辦事處(右棟米色大廈)

-

駐舊金山臺北經濟文化辦事處所在大廈

-

駐西雅圖臺北經濟文化辦事處(聯合廣場大廈左棟)

-

駐關島臺北經濟文化辦事處(國際貿易中心)

-

駐香港臺北經濟文化辦事處(中環廣場)

-

駐澳門臺北經濟文化辦事處(皇朝廣場)

參見

注釋

- 部分駐外機構名稱使用辦事處,但層級等同代表處

- 駐象牙海岸臺北代表處暫不辦理領務與兼轄國家,領務由駐法國臺北代表處、駐奈及利亞聯邦共和國臺北貿易辦事處辦理。

- 英文名稱:Permanent Mission of the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu to the World Trade Organization(臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域常駐世界貿易組織代表團)

- 左2、3大門與上方建築,圖中門牌50旁的館牌即舊址

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads