热门问题

时间线

聊天

视角

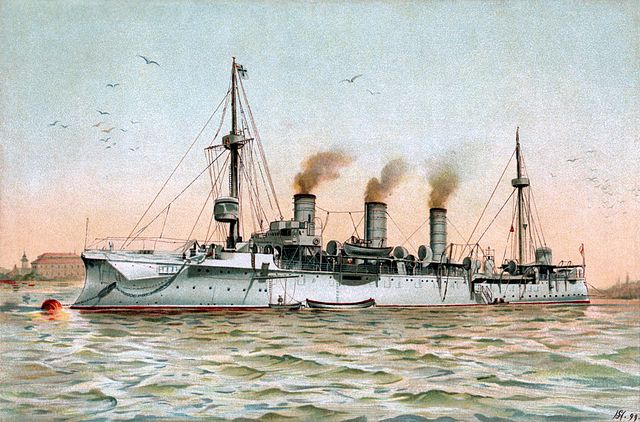

德國巡洋艦

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

德意志帝國海軍19世紀80年代開始建造巡洋艦,首批巡洋巡防艦和巡洋巡防艦用於取代老化且缺乏作戰價值的風帆和蒸汽動力巡防艦與巡防艦。此後幾十年兩類艦艇數次迭代,分別發展成大巡洋艦和小巡洋艦。各類艦艇負責不同任務,如為主要作戰艦隊偵察,用於德意志殖民帝國的殖民地巡洋艦。大部分大巡洋艦和小巡洋艦都曾參與第一次世界大戰,各主戰場都有她們的身影,既有公海的破交戰巡邏,也有日德蘭海戰等北海艦隊交戰。大部分艦艇在戰爭期間葬身大海,殘留艦艇大多被勝利的協約國當戰利品扣押,或在1919年斯卡帕灣被官兵鑿沉,或當廢料拆解。《凡爾賽條約》強迫德國交出絕大多數剩餘艦艇,現役只能保留老舊的前無畏艦和小巡洋艦各六艘,沿用20年才能更換而且排水量不能超過六千噸。[1]

20世紀20年代,德國開始適度重建「國家海軍」艦隊,首先是1921年的埃姆登號輕巡洋艦,另外五艘輕巡洋艦和三艘新型德國級重巡洋艦緊隨其後。20世紀30年代中期,德國訂造五艘希佩爾海軍上將級重巡洋艦,但只造出三艘。海軍更名「戰爭海軍」後,政府於1939年初批准要求建造12艘P級重巡洋艦的「Z計劃」,但同年就因第二次世界大戰爆發取消。建成的重巡洋艦和輕巡洋艦各六艘,一共只有兩艘堅持到戰爭結束。其一是歐根親王號重巡洋艦,在1946年「十字路口行動」的核試驗時沉沒,另一艘紐倫堡號輕巡洋艦在蘇聯海軍服役直到1960年拆解。[注 1]

Remove ads

歷史

1871年,德意志帝國建立,以普魯士海軍為基礎的德意志帝國海軍開始起步,法國成為其假想敵。兩年後,帝國海軍部的首任部長、步兵上將阿爾布雷希特·馮·施托施力主德國制定創建大規模艦隊計劃,並得到帝國議會批准。根據此計劃,海軍的重點在於沿海防備、通商破壞和海外警備,計劃到1881年以前建造20艘巡洋艦和8艘通報艦。至此,「巡洋艦」這一術語才在德國出現,但尚未列入正式的艦種類別。在1870年代初期,相關中型軍艦隻是根據原風帆時代劃分為蓋甲板巡防艦[3]和平甲板巡防艦(又稱無蓋甲板巡防艦)[4],其任務和用途與以往並無太大變化。[5]

儘管建造進度未能按計劃具體落實,但到1881年時,德國已開工建造了共計12艘蓋甲板和平甲板巡防艦。其中,1877年建造了兩艘萊比錫級,1878-1880年建造了六艘俾斯麥級,1881-1882年建造了四艘卡羅拉級。萊比錫級同時還能夠擔負破壞通商的作戰任務,當時外國的無防護巡洋艦和大西洋航路蒸汽船的航速已有所提高,為了應對這種情況,軍艦必須達到15節(28公里每小時)以上的航速,於是該級艦採用了能夠搭載較重的大功率發動機的鐵質艦體,艦型也更大化。原阿里阿德涅級的四號艦在開工後被改為萊比錫級的一號艦。俾斯麥級與卡羅拉級的航速稍低,側重於海外警備用途,前者為鐵脅木殼艦體,後者為鐵鋼混合結構艦體。至此,德國的中型軍艦告別了木質艦體,而艦船、機械、武器等領域的製造技術也全部應用自主技術實現了國產化。[6]

1883年,施托施的繼任者、海軍中將列奧·馮·卡普里維非常重視艦隻在通商作戰中的作用,並力主推進其建造進程。此外,德國於1884年獲得了首個海外殖民地,之後為了繼續掠奪和擴大海外領土,海外警備型的重要性進一步加強。在卡普里維就任海軍部長前後,德國開工建造了三艘艦,其中包括1886年建成、用於海外警備的水妖號和同樣於1886年建成、能夠從事通商破壞作戰的夏洛特號。在此期間,德意志帝國海軍於1884年11月25日重新劃分艦型種類:以往的蓋甲板巡防艦改稱巡洋巡防艦,平甲板巡防艦則改為巡洋巡防艦。[6]

Remove ads

根據卡普里維部長的造艦計劃,德國海軍於1885年至1888年間又開工建造了多艘巡洋艦。其中,面向海外警備、通商破壞作戰任務而分別於1887年、1889年建成了最早的兩艘伊雷妮級防護巡洋艦(歸類為巡洋巡防艦);分別於1888年、1889年建造了用於海外警備的兩艘燕子級巡洋艦;1890年建成了鵟級的一號艦。這類軍艦當中,伊雷妮級是最早從新建時就裝備了魚雷發射管的,燕子級是被德國海軍最早歸類為巡洋艦的新造軍艦,鵟級則是以後為擴大海外領土並實施警備巡邏而建造的數艘艦中的第一艘。[7]

卡普里維於1888年卸任海軍部長後,海軍少將腓特烈·馮·霍爾曼(後升為上將)於1890年出任海軍大臣。霍爾曼秉持應將強有力的高速巡洋艦作為海軍主力的觀點,在其任內(截至1897年)德國又建造了大批巡洋艦。但由於海軍建設預算有限,無法針對不同任務獨立研製艦艇,這些巡洋艦既可用於偵察,又可負責海外巡邏。[8]期間,帝國海軍於1893年8月修改了艦型種類,巡洋艦型軍艦按照噸位大小分為四個等級。其中一等巡洋艦大致用於排水量在萬噸以上的大型裝甲巡洋艦,二等巡洋艦特指較新的巡洋巡防艦(1885年之後設計)和防護巡洋艦,三等巡洋艦為老式巡洋巡防艦(1885年之前設計)和排水量最高為4000噸的小型防護巡洋艦,四等巡洋艦則由排水量在3000噸以下的巡洋艦和通報艦組成。[9]

1897年,海軍少將阿爾弗雷德·馮·鐵必制出任海軍大臣,他主張建設以鐵甲艦為核心的海上決戰型艦隊,因此巡洋艦的特點發生了巨大變化。英國成為德國海軍艦隊建設的主要目標,裝甲巡洋艦成為德國艦隊偵察部隊的核心,在艦隊戰鬥中協助鐵甲艦(戰艦)發揮與敵方主力交戰的作用。對於三等以下的小排量巡洋艦,則賦予類似以往通報艦所擔負的任務,在艦隊中主責偵察,充當主力艦的前衛,以及擔任水雷戰部隊的嚮導艦等。以往的海外警備、通商破壞作戰等依然是巡洋艦的必要任務。但國力和海軍實力均處於劣勢的德國無法和英國一樣同時分別列裝「艦隊決戰型」和「海外警備型」兩種軍艦,因此其大型、小型巡洋艦均被設計建造成為「一艦多能」的多用途軍艦,同時亦不再新建通報艦。[10]

1899年,德國海軍艦種類別又進行了變更,巡洋艦被整理合併成為大巡洋艦和小巡洋艦兩個艦種。大巡洋艦包括以往的一、二等巡洋艦,即裝甲巡洋艦和伊雷妮級以外的大型防護巡洋艦;小巡洋艦則包括了伊雷妮級防護巡洋艦以及三、四等巡洋艦和通報艦。[11]

在建設德國海軍艦隊時,鐵必制創立了一個系統,以法律來確定其規模,並例年通過長期持續預算對其中的不足、替代部分進行修改和建造。第一部《艦隊法》於1897年上呈帝國議會,翌年獲得通過。根據該法,巡洋艦部隊的列裝兵力包括:偵察部隊有大巡洋艦6艘、小巡洋艦16艘;海外派遣部隊有大巡洋艦3艘、小巡洋艦10艘;預備役部隊有大巡洋艦3艘、小巡洋艦4艘;共計大巡洋艦12艘、小巡洋艦30艘,計劃從1888年至1903年用16年時間完成。艦隊法規定大巡洋艦的有效艦齡為20年、小巡洋艦為15年,超過艦齡的要以代艦進行更新。上述期限內要求建造的大巡洋艦新增量為2艘、代艦量為3艘,共計5艘;小巡洋艦的新增量為7艘。[12]據此,德國陸續建造了海因里希親王號之後的大巡洋艦和瞪羚級二號艦之後的小巡洋艦。[11]

隨後,鐵必制於兩年後的1900年又提出並通過了將艦隊規模擴大一倍的第二部《艦隊法》。該法決定按照1901-1917年計劃實施要求的造艦計劃,目標是在1920年完成。巡洋艦的列裝兵力為:偵察部隊的兩個集群有大巡洋艦8艘、小巡洋艦24艘;海外派遣部隊有大巡洋艦3艘、小巡洋艦10艘;預備役部隊有大巡洋艦3艘,小巡洋艦4艘;共計大巡洋艦14艘、小巡洋艦38艘。1917年之前,包括退役艦隻的代艦預定建造大巡洋艦12艘、小巡洋艦37艘。[13]據此,德國建造了阿達爾貝特親王級二號艦以後的的大巡洋艦和瞪羚級八號艦以後的小巡洋艦。[11]

1906年,第二部《艦隊法》的第一修正案在帝國議會通過,又批准追加了1900年該法成立時削減的海外派遣部隊用的6艘大巡洋艦(其中1艘為預備役)。為此,海外派遣部隊用大巡洋艦增至8艘、預備役4艘。計劃完成時大巡洋艦將達20艘,小巡洋艦未變。[14]海外派遣部隊用的8艘當中,已有4艘作為海外警備使用,另有4艘為機動的海外巡洋艦部隊使用。在第一修正案之後,德國自1907年開始陸續實施大巡洋艦的建造計劃,但其後又於1908年進行了第二部艦隊法的第二次修訂,提出以戰鬥巡洋艦代替計劃或在建中的大巡洋艦。[11]

1912年,德國又進行了旨在縮小與英國海軍力量差距的第二部《艦隊法》第三次修訂。根據此次修訂,巡洋艦部隊(偵察部隊)的規模改為大巡洋艦8艘、小巡洋艦18艘;海外派遣部隊為大巡洋艦8艘、小巡洋艦10艘;預備役部隊有大巡洋艦4艘、小巡洋艦12艘;合計共有大巡洋艦20艘(艦數未變,包含戰鬥巡洋艦)、小巡洋艦40艘(增加2艘)。建造計劃的最終期限和完成期限仍與前相同。[15]為此,德國於1913年開始建造柯尼斯堡級小巡洋艦,但由於第一次世界大戰的爆發,從1915年開始不再執行《艦隊法》的框架而轉移到戰時建造計劃。[16]

Remove ads

一戰爆發時,德國海軍巡洋艦的兵力為大巡洋艦15艘(包括舊防護巡洋艦6艘)、小巡洋艦35艘(包括舊艦葛馮號和赫拉號,另有12艘在建)。大戰期間,大巡洋艦有6艘戰沉,另外3艘在戰爭中退役充當訓練艦和宿營船,戰後被拆解;原防護巡洋艦在戰爭初期即退役,後成為訓練艦或宿營船,戰後有5艘拆解、1艘被改造為商船。[17]

根據第二部《艦隊法》的第三次修訂,德國於1916-1917年建造了四艘第二代柯尼斯堡級,在戰爭期間依據戰時造艦計劃建造了七艘科隆級,另有3艘列入計劃。後者僅2艘竣工(1918年),其餘均未完成。此外,德國還在一戰期間沒收了正在德國建造的2艘俄國巡洋艦,並在改裝成德式武器後編為2艘皮勞級小巡洋艦。[17]

戰爭期間,小巡洋艦損失19艘(其中7艘為海外派遣作戰時戰沉),14艘服役,在戰爭結束時剩餘30艘,但其中11艘已老朽不堪,處於系泊狀態。最新型的8艘在被扣押至斯卡帕灣期間試圖自沉,其中5艘成功,被撈救的3艘分別引渡給英、美、法三國,充當試驗標靶後被處理。此外,作為戰利品則分別有4艘引渡給法國、3艘引渡給義大利、4艘引渡給英國、1艘引渡給日本。引渡給英國和日本的5艘艦被拆解處理,而引渡給法國和義大利的各艦均繼續短期服役。老朽的舊艦中有8艘供戰後重建的海軍使用,其餘則在戰後拆解。[17]

此外,小巡洋艦斯圖加特號曾在戰爭期間被改造為可搭載3架水上飛機的水上飛機母艦,[18]大巡洋艦羅恩號原本也計劃改造為可搭載6架水上飛機的母艦,但未及實施。[19]

Remove ads

德國在一戰之後的巡洋艦擁有量為《凡爾賽條約》規定的現役6艘、預備役2艘,合計8艘。獲准擁有的是已經老朽不堪的6艘瞪羚級和2艘不萊梅級。[20]這些舊艦的艦齡達到20年後,允許德國建造代艦,條件是標準排水量在6,000噸以下,艦砲口徑在152公釐以下。上述各艦經過改造、改裝後,主要用作海軍見習軍官的訓練艦,後於1925年至1935年間陸續退役。[17]

以往的大巡洋艦類別因沒有了對象艦而被取消,小巡洋艦則於1920年左右變更為「巡洋艦」類別。此後,隨著《倫敦海軍條約》的簽訂,1930年代定義產生了重巡洋艦類別,而從前的「巡洋艦」類別則變更為輕巡洋艦類別(此時已無對象艦)。[17]

在戰間期,適度重建的威瑪國家海軍以法國為假想敵,逐步推進建設能夠從事沿海防禦、保護海上航運通道、破壞通商作戰的海上兵力,並努力新建巡洋艦作為其核心。作為上述舊艦的代艦,德國依據1921年、1924年、1927年和1933年的計劃建造了6艘輕巡洋艦。其中於1925年建成第三代埃姆登號;於1929-1930年建成3艘第三代柯尼斯堡級;1931年建成第四代萊比錫號;1935年建成第三代紐倫堡號。第三代柯尼斯堡級以後的5艘艦,是考慮破壞通商作戰目的二作為偵察巡洋艦建造的,它們已經是完全能夠比肩外國同類艦的現代化輕巡洋艦,惟艦體過於輕量化,致使部分位置強度不足,從服役之初便需要進行彌補加強。[21]

另一方面,德國從1930年代初就對標法國巡洋艦秘密展開大型巡洋艦的設計。德國人計劃建造能夠對抗重巡洋艦阿爾及利亞號、並具有比戰艦敦刻爾克號更高的航速,而且具備能夠在大西洋作戰的續航能力,裝備射速快、射程遠主砲的希佩爾海軍上將級重巡洋艦。1935年德國《凡爾賽條約》,隨後又簽署了《英德海軍協定》,承認德國可以擁有的重巡洋艦總噸位為51,380噸,輕巡洋艦總噸位除既有艦外可達到31870噸。此舉使德國可以公開建造其希佩爾海軍上將級重巡洋艦。在1934年計劃建造兩艘的基礎上,德國決定在1935年、1936年的計劃中再建造3艘重巡洋艦。[22]

Remove ads

1930年代後期,隨著國家海軍更名「戰爭海軍」後,其目標變為英國。根據德國在第二次世界大戰爆發前夕於1939年制定的「Z計劃」,寄望在1948年以前建造16艘M級輕巡洋艦和22艘偵察巡洋艦。前者有3艘已鋪設龍骨,但二戰爆發後便停止了建造。後者則有一艘略微經過小型化改造的巡洋艦SP1號在戰爭期間動工建造,但不久以後又中止。[22]

二戰爆發時,戰爭海軍的巡洋艦實力為1艘重巡洋艦、6艘輕巡洋艦。戰爭期間新建的包括2艘重巡洋艦,而作戰沉沒及嚴重受損後擱淺的則有2艘重巡洋艦、4艘輕巡洋艦。戰爭結束時,德國殘存的巡洋艦僅餘重巡洋艦歐根親王號、輕巡洋艦萊比錫號和紐倫堡號共3艘。[22]其中歐根親王號在移交美國後,於1946年的「十字路口行動」核試驗中沉沒。[23][24]萊比錫號在戰後充當宿營船,至1946年拆解;蘇聯則將紐倫堡號扣為戰利品並納入蘇聯海軍服役,後於1960年拆解。[25]

Remove ads

分類

包含在1899年被歸類為小巡洋艦的既有通報艦、巡洋巡防艦和三、四等巡洋艦,以及自1899年以後新建的小巡洋艦。

通報艦是在本國艦隊中擔負偵察和通信聯絡任務的小型快速軍艦,加裝魚雷器具也可作為魚雷艇部隊的嚮導艦。分別於1883年、1884年建成的兩艘閃電級是德國自主設計建造的首批通報艦,它們也是世界上最早的魚雷砲艦,但又具有濃厚的高速小新巡洋艦的特徵,從而被視為此後小巡洋艦的始祖。[6]但直至1887年建造了進一步大型化的獅鷲號之後,通報艦才開始被納入巡洋艦類別。隨後,德國又在1880年代末至1890年代初相繼建造了守望級和流星級共4艘通報艦,它們的特點都是設置了防護巡洋艦式的輕型防護甲板和水密隔艙。作為守望級強化版本的赫拉號於1896年建成,這也是德國建造的最後一艘通報艦,其標準排水量達2000噸,與小型防護巡洋艦相當,它也被視為高速小巡洋艦的直接始祖。[9]

Remove ads

根據時任海軍部長卡普里維中將的造艦計劃,德國海軍於1885年至1888年間又開工建造了多艘巡洋艦,其中面向海外警備、通商破壞任務而分別於1887年、1889年建成了兩艘伊雷妮級巡洋巡防艦,它們從技術角度上相當於防護巡洋艦,可視為該國的首批防護巡洋艦。[30]此後,該艦級於1893年8月變更為二等巡洋艦,至1899年被歸類為小巡洋艦。葛馮號也是作為巡洋巡防艦自1892年開工建造,這是德國第一艘從竣工時便裝備了全速射砲的巡洋艦。它於1893年變更為三等巡洋艦,至1899年被歸類為小巡洋艦。[9]德國海軍嘗試用葛馮號融合海外警備和艦隊偵察功能於一體,但成效不彰。[31]故此海軍設計師投入研製瞪羚級,是後來德國所有新建小巡洋艦的基礎。[32][33]

Remove ads

卡普里維訂造巡洋巡防艦的同時還授權分別於1888年、1889年建造了用於海外警備的兩艘燕子級巡洋艦;[30]接下來五年建造六艘規模更大、速度更快的鵟級巡洋艦。[37]其中燕子級是被德國海軍最早歸類為巡洋艦的新造軍艦,鵟級則是以後為擴大海外領土並實施警備巡邏而建造的第一批海外巡洋艦。[7]八艘四等巡洋艦都長期在德國殖民地服役,並以亞非為主,多次參與鎮壓叛亂,如1889至1890年德屬東非的阿布希里起義[38](Abushiri revolt),1900至1901年中國的義和團運動[38],1911年加羅林群島的索克斯島叛亂[39](Sokehs rebellion)。20世紀10年代初,大部分無防護巡洋艦返回德國退役,新型輕巡洋艦取而代之。鵟號與隼號1912年拆解,其餘七艦留在次要崗位。1914年8月第一次世界大戰爆發之際,只有鸕鶿號與禿鷲號留在海外,其中駐紮在青島的鸕鶿號因發動機磨損嚴重而鑿沉,以免落入敵方之手。[40]禿鷲號短暫參與打擊英國船運,後因煤炭不足在夏威夷被美國海軍扣押。1917年4月美國向德國宣戰,禿鷲號納入美國海軍並更名「舒爾茨號」(USS Schurz),1918年6月因撞擊意外沉沒。[41]海雕號戰爭期間在威廉港充當水雷倉庫,1917年毀於意外爆炸。神鷲號、燕子號、雀鷹號至1920年代初拆解。[42]

早在鐵必制就任德國海軍大臣之前,德國便已計劃於1900年至1904年建造10艘瞪羚級小巡洋艦。這是德國海軍最初的多用途小型巡洋艦,它是對比最後的通報艦赫拉號進行擴大加強後設計的,裝備有裝甲甲板。[46]該級艦是第一批採用水管鍋爐的小巡洋艦,艦砲方面更加重視射速,因而採用了射程可比肩英國152公釐砲的105公釐速射砲,同時因為經常實施兩舷同時作戰而分別在兩舷配置了五門艦砲。[47]此後,德國海軍小巡洋艦逐步朝大型化、高航速發展,並改善了防護性能,但在一戰爆發前建造的各艦仍然沿襲瞪羚號的基本特徵。[33]

根據第二部《艦隊法》,德國海軍相繼建造了9級30艘小巡洋艦。其中從瞪羚級到德勒斯登級的主機為往復式蒸汽機,而從不萊梅級到德勒斯登級,每級均有一艘艦採用試驗性渦輪發動機,據此結果,從科爾貝格級開始全面採用渦輪機。科爾貝格級的主砲採用了新式的105公釐45倍徑速射砲,裝備數量增至十二門,此後的小巡洋艦也基本沿用此配置。一戰初期,德國小巡洋艦與裝備了152公釐砲的英國巡洋艦交戰時處於明顯劣勢,因此意識到加強主砲火力的必要性。於是,從威斯巴登級開始採用150公釐口徑砲。[48]整體而言,德國小巡洋艦的發動機輸出功率相對於設計航速均有富餘,實際能夠達到遠高於設計值的航速,這是其顯著特點。[49]

在最初的瞪羚級到18年後的科隆級,在此發展過程中,德國小巡洋艦的標準排水量從2650噸增大至5620噸,航速由20節提高到29節,艦砲從十門105公釐砲發展到八門150公釐砲,各方面都得到了增強和發展。[17]此外,1916年德國設計研究多款艦隊巡洋艦,但直到1918年11月一戰結束也沒落實。[50]

包含在1899年被歸類為大巡洋艦的既有巡洋巡防艦和一、二等巡洋艦,以及自1899年以後新建的大巡洋艦。

1887年,德國海軍對伊雷妮級進行擴大和加強,於1892年建造了率先採用三軸推進方式的下一代巡洋巡防艦奧古斯塔皇后號,但在1893年的艦型修改中,它因排水量在5000噸以上而被歸類為二等巡洋艦,1899年又改為大巡洋艦。之後作為其改進型,在其主鍋爐上初次採用了水管鍋爐並對各種型式進行了綜合使用性能評估比較,於1890年代中期建造了五艘維多利亞·路易絲級。這一時期的六艘二等巡洋艦從技術角度上仍與防護巡洋艦相當,因此也可被視作德國建造的最後一批防護巡洋艦。[78]隨著裝甲巡洋艦的出現,德國以後便不再建造大型的防護巡洋艦了。[9]

大部分德國二等巡洋艦一直在海外基地服役,其中又以19世紀末20世紀初的東亞分艦隊為主。1900年,奧古斯塔皇后號、赫塔號、漢薩號在中國協助鎮壓義和團運動[79],菲內塔號防護巡洋艦曾在1902至1903年的委內瑞拉危機時砲轟許多委內瑞拉要塞[80]。20世紀10年代初,奧古斯塔皇后號降級負責次要任務;維多利亞·路易絲級20世紀初就用於新兵訓練。20世紀20年代初,六艘原二等巡洋艦全部拆解。[81]

在1893年的艦型修改中,被歸類為一等巡洋艦僅有一艘,即標準排水量達10,690噸的俾斯麥侯爵號。它裝備有和同時期戰艦相同口徑的主砲,兩舷設置的裝甲帶保護更為全面,被視為德國第一艘裝甲巡洋艦。[9]它曾被派往亞洲服役,擔任東亞分艦隊旗艦。在1914年完成重建後,該艦曾相繼充當過訓練艦、岸防艦和宿營船,直至1920年拆解。[85]

根據第一部和第二部《艦隊法》指定的1898-1905年間的年度建造計劃,德國於1902年建成了海因里希親王號、於1903年、1904年建成了兩艘阿達爾貝特親王級,於1905年、1906年建成了兩艘羅恩級大巡洋艦,於1907年、1908年建成了兩艘沙恩霍斯特級,於1909年建造了布呂歇爾號,共計8艘大巡洋艦。這些巡洋艦逐級變大,航速亦有所提升。[47][87]

德國海軍大巡洋艦的一個顯著特點是主砲火力雖然不強,但集中裝備在艦體中央裝甲砲廓內的副砲卻火力較強。然而,由於此類巡洋艦均兼有艦隊決戰和海外警備兩種任務,綜合而言在各專項任務中均顯力有不逮。但另一方面,隨著主砲數量成倍增加,以及艦體逐漸大型化,當發展至沙恩霍斯特級時,其作戰能力已經能夠匹敵各國列強的同類艦了。此後,由於對英國正在建造的戰鬥巡洋艦無敵級的情報掌握失誤,因此德國在建造布呂歇爾號時作了進一步大型化,提高了航速,並配備6座新式的210公釐雙聯裝砲。該艦是優秀的裝甲巡洋艦,但與英國海軍建造的戰鬥巡洋艦相比作戰能力明顯較弱,因此作戰價值低,德國海軍的大巡洋艦發展也就此劃上句點。[47][88]

德國大巡洋艦承擔的任務多種多樣,全部八艘艦都曾投身第一次世界大戰。布呂歇爾號1915年隨第1偵察集群的大巡洋艦投身多格爾沙洲海戰期間被擊沉,[89]1914年11月馬克西米連·馮·斯比海軍中將率領分艦隊在科羅內爾海戰戰勝英軍,兩艘沙恩霍斯特級便是分艦隊核心戰力,後在福克蘭群島海戰被殲[90]。1914年11月,約克號在威廉港意外撞上德軍水雷沉沒[91],兩艘阿達爾貝特級葬身波羅的海[92]。堅持到一戰結束的只有海因里希親王號和羅恩號,均在20世紀20年代初拆解[93]。

第一次世界大戰之前,德國海軍對攻勢布雷作戰並不十分熱衷。在巡洋艦型艦體上能夠搭載水雷並具有布雷裝置的布雷巡洋艦只有按1904-1905年計劃而於1907年、1908年建成的兩艘鸚鵡螺級。一戰的爆發提高了布雷艦的重要性,為此德國海軍於1916年建造了兩艘麗蠅級布雷巡洋艦。上述兩級最初都是作為布雷艦建造的,之後才將類別變更為布雷巡洋艦。[17]

德國直到1921前才為首艘新艦埃姆登號鋪設龍骨。1926至1935年,德國建造五艘柯尼斯堡級或萊比錫級。[25]六艘新艦後來都投身第二次世界大戰,柯尼斯堡號與卡爾斯魯厄號1940年4月在入侵挪威的戰鬥期間沉沒[102]。埃姆登號與科隆號都是戰爭接近尾聲時毀於盟軍轟炸,萊比錫號與歐根親王號重巡洋艦相撞後因破壞嚴重棄置。蘇聯將德軍僅存的輕巡洋艦紐倫堡號扣為戰利品並納入蘇聯海軍服役,後在1960年拆解[25]。

《凡爾賽條約》不但限制德國輕巡洋艦數量,還規定國家海軍的主力艦不得超過六艘老式前無畏艦,同時限制換代艦隻排水量,確保德國不能建造實力超越岸防艦的軍艦[114]。國家海軍於是設計配有280公釐艦砲的德國級裝甲艦,火力遠超英法此時根據《華盛頓海軍條約》限制所建、艦砲口徑不得超過203公釐的新型重巡洋艦,希望藉此突破《凡爾賽條約》局限。如果英法同意廢除條約對威瑪國家海軍的限制,德國就會放棄這款裝甲艦。法國拒絕妥協,德國級共出產三艘。[115]國家海軍計劃造兩艘D級裝甲艦,但後來取消項目,把資源投入規模更大的沙恩霍斯特級高速戰艦。1935年德國簽署《英德海軍協定》,國家海軍獲許建造五艘新型希佩爾海軍上將級重巡洋艦。政府1939年初批准「Z計劃」,打算根據德國級裝甲艦建造12艘P級裝甲艦。[116]

第二次世界大戰爆發導致希佩爾海軍上將級重巡洋艦隻建三艘,P級裝甲艦項目取消[116]。施佩伯爵將軍號在1939年12月拉普拉塔河口海戰後鑿沉,布呂歇爾號在入侵挪威作戰時沉沒。舍爾海軍上將號與希佩爾海軍上將號均在戰爭結束前毀於盟軍轟炸。1942年戰爭海軍決定把希佩爾海軍上將級塞德利茨號重巡洋艦改造成航空母艦,但項目始終沒完成。[117]德國重巡洋艦隻有德國號與歐根親王號堅持到戰爭結束,德國號更名「呂措號」,1947年在蘇聯武器測試時沉沒;歐根親王號在1946年「十字路口行動」核試驗中沉沒[23][24]。沒建成的希佩爾海軍上將級塞德利茨號與呂措號都由蘇聯在20世紀50年代後期拆解,其中塞德利茨號是蘇聯戰利品,呂措號在1941年德軍入侵蘇聯前就賣給蘇聯[24]。

參見

注釋

腳註

參考書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads