热门问题

时间线

聊天

视角

臺灣原住民族

漢人移入前,原居台灣的南島語族民族 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

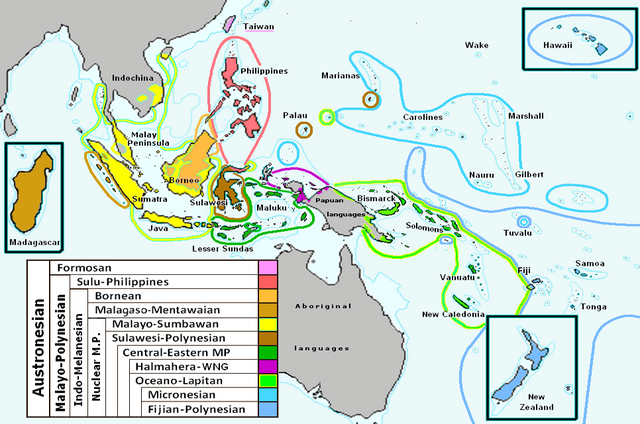

臺灣原住民族,通稱臺灣原住民、原住民,是指原居於臺灣的民族,由17世紀漢族移民移入前就已定居在此的數十個語言及生活方式不同的族群(部族)構成,均屬於南島民族;其中臺灣本島的族群為南島語系臺灣南島語群,蘭嶼的達悟族則屬於南島語系馬來-玻里尼西亞語族的巴丹語群。由於西方早期以「福爾摩沙」一詞稱呼臺灣,在部分文獻中又稱原住民為「福爾摩沙人」[5][6][7],意即「臺灣島上的居民」。目前有16族被中華民國原住民族委員會承認[註 1],根據《原住民身分法》登記之戶口統計至少約62萬多人(原民會2025年7月底統計資料),約佔臺灣人口的2.6%。在臺灣目前的人口分布中,各原住民族所佔比例相對較低,為中華民國政府認定的主要少數族群之一[8]。

臺灣原住民族各族是臺灣的原住族群,17世紀後受外來移民數量的擴張以致居住領域逐漸縮小;這些區域現今主要位於臺灣本島東部、西部山區以及達悟族人居住的蘭嶼,並由官方劃定為山地鄉或直轄市山地原住民區,俗稱「原鄉」,享有一定程度的民族自治權。此外,因戰後臺灣的都市化,導致大量的原住民從原鄉遷居至各大都會區,現今已有四成六的原住民族人口設籍於都會區[9],部分區域之族人認同其現居地為原鄉而形成「都會部落」[註 2]。

Remove ads

起源

臺灣各原住民族擁有各自的起源傳說,近年來依據語言學、考古學和文化人類學等的研究推斷,在17世紀漢人移民臺灣之前,臺灣原住民族在臺灣的活動已有大約8,000年之久[10]。臺灣原住民族在遺傳學和語言學的分類上屬於南島民族和南島語系,和菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、馬達加斯加和大洋洲等的南島民族族群有密切關聯[11][12]。中華民國原住民族委員會在介紹臺灣原住民族與世界南島語系民族的關係時即表明「臺灣原住民族屬於南島民族,臺灣是南島民族分佈的最北端。」[13]

凌純聲認為百越人為臺灣原住民族的先祖,也是南島民族的祖先[14][15]。李壬癸認為,從語言的關係看,古代漢民族、傣民族、南島民族的地理:分佈應該是漢民族在北,傣民族居中,南島民族在南。換言之,漢語與傣語有密切的接觸,傣語與南島語也有密切的接觸,但漢語與南島語卻沒有直接接觸的語言證據。李壬癸認為臺灣原住民起源於中南半島一帶的可能性最大。

幾世紀以來,臺灣原住民各族在與人口較多的各移民族群彼此衝突、交流的狀況之下更被迫學習外來政權的語言,加上族群的遷徙與現代生活的影響,導致很大幅度的文化、語言和族群認同的消失。舉例來說,在大約26種已知的臺灣原住民族語言(統稱為臺灣南島語言)中,至少有10種語言已經消亡,5種瀕臨消亡[16],其他多種語言則出現輕微程度的損害。自從語言學家認為臺灣是南島民族的發源地以來,這些語言已經有著重大的歷史意義[17]。

Remove ads

歷史

臺灣歷史、台灣歷史年表 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 史前時期 | |||||||||||

| 荷治 1624-1662 |

西治1626-1642 | 原住民政權及部落 -1933 | |||||||||

| 明鄭時期 1661-1683 |

|||||||||||

| 清治時期 1683-1895 |

|||||||||||

| 日治時期 1895-1945 |

|||||||||||

| 戰後時期 1945 迄今 | |||||||||||

| 其他臺灣系列 | |||||||||||

Remove ads

臺灣島因地處南島語族活動範圍的最北邊,也被認為是南島民族在語言及遺傳上可能的發源地之一[18],亦是分布區域的最北端[19]。 約前4000年前就有屬於南島語系的台灣原住民開始在台灣活動。[20]

明代陳第撰述《東番記》為最早具體描述台灣原住民的文獻,記述以台南赤崁沿岸的西拉雅族原住民生活習俗與地理風光。[21]:21 在1603年,明朝陳第的著作《東番記》中,將臺灣原住民族稱為東番(字面上為「東方的未開化民族」);同一時期在臺灣殖民、受荷蘭政府特許的東印度公司則是依據先前在印度尼西亞殖民經驗,將臺灣原住民族稱為Indias或Blacks[22]。

在17世紀前,台灣中部即由拍瀑拉族與巴布薩族、巴則海族、洪雅族所建立的大肚王國統治。 台灣南部率芒溪以南的恆春半島,由大龜文與斯卡羅人建立的斯卡羅統治。

1626年荷蘭佔領台江內海作為根據地後,西班牙人亦佔領北臺灣,開啟其統治。1644年荷蘭軍隊進攻北台灣的凱達格蘭族,事成後南下進攻大肚王國。[23]:74 1645年荷蘭東印度公司派Pieter Boong上尉率兵偕商務員北上,再度進攻大肚王國,征服台南至淡水間剩餘的各村社,並毀13個村社,大肚王與東印度公司簽約,表示臣服,依約定要參加南部地方會議,同年牛罵社、沙轆社與Deredonsel社獨立。[23]

1648年大肚王甘仔轄·阿拉米(Camachat Aslamie)駕崩,由其外甥甘仔轄·馬洛(Camacht Maloe)獲選為繼任人選。 發生於1635年11月23日荷蘭人與台灣台南西拉雅族麻豆社之間發生的麻豆社之役後,麻豆社接受荷蘭政府統治。又於聖誕節之役,擊敗了其他敵對村莊,如蕭壟社、小臺灣荷蘭統治時期 琉球社等等,其他南部平原的部落也陸續臣服。這一連串的勝利確立了荷蘭人的威勢,共有57座原住民村莊服從荷蘭人。 1645年1月,荷軍進攻大肚王國內的反荷部落,大肚王國只得於4月正式降服,至此全西部平原皆服從荷蘭人的統治。

直到1662年明鄭驅逐荷蘭人後,明鄭於安平一帶建承天府作為統治中心,轄有天興縣、萬年縣二縣,直到1683年被清朝佔領為止。 1661年(明永曆15年)鄭成功軍隊與大肚王國發生衝突,鄭成功派部屬誘殺大肚王阿德·狗讓,戰火遍及大肚社以及至Taurinap諸村。 1664年(明永曆18年)鄭經派劉國軒前往半線屯田,威脅到大肚王國。 1673年(明永曆27年)沈光文設私塾教育平埔族人漢字。 1670年,明鄭將領劉國軒前往半線屯田時對大肚王國平地原住民發起沙轆社之役,造成大肚王國境內原住民失去其傳統生活領域,更面臨嚴重的生存危機,導致雙方發生數次衝突。

Remove ads

台灣清治時期歷經1683年-1895年。 明鄭滅亡後,1722年(康熙六十一年),出任巡臺御史的黃叔璥在他的《臺海使槎錄》一書中,有這樣的記載:「大肚山形,遠望如百雉高城,昔有番長名大眉。」說明17世紀臺灣中部確實有一個「番長」存在,而其可能是跨部落聯盟。[24]

1716年(清康熙55年)平埔族原住民頭目阿穆,指揮當地同族協助漢人開墾台中地方。 1729年(清雍正7年)廣東客家人簡嶽一族至拳山(今中正區公館及文山區)開墾,與當地凱達格蘭族發生糾紛,造成漢人數百人死亡(淡水廳志),全族盡滅。 1731年(雍正九年),清廷官吏對原住民族指派勞役過多,引起原住民族群起反抗,發生大甲西社抗清事件。 翌年遭鎮壓,大肚王國終告瓦解。 1766年(清乾隆31年)南北兩路理番同知設立,專門負責平埔族相關事務。

1804年(清嘉慶9年)平埔族第一次大規模遷徒行動,巴宰海族阿里史社頭目潘賢文號召中部巴宰海族、巴布薩族、道卡斯族、洪雅族共千餘人,移墾到東部蘭陽平原。1804年潘賢文率領部分道卡斯族、巴布拉族、巴布薩族、洪雅族、巴宰族人遷至宜蘭。[21]

在1814年(嘉慶19年)至1815年(嘉慶20年)之間,發生郭百年事件。該事件是繼漢人與「水沙連二十四社」埔里社原住民之間所發生的大規模衝突事件後最為大規模者。在事後,造成水沙連二十四社原住民的勢力從此大幅衰落,西部各平埔族聚落的集體大規模遷徙,並使得原有部落逐漸消失。

1867年(清同治6年)美國駐廈門領事李仙得、和原住民族長卓杞篤締結災難救助條約《南岬之盟》。1871年(清同治10年)原住民殺害船難漂流之琉球宮古島居民(宮古島民台灣遇害事件)。加拿大長老會的馬偕抵達淡水,開始在北部傳教。 於1874年(清同治十三年,日本明治七年)年發生牡丹社事件 ,日本以1871年八瑤灣事件殺害琉球人為由出兵攻打台灣南部原住民各部落的軍事行動。[25] 1887年漢人移民者及原住民(主要為大武壠族)爭紛發生呂家望社之役[26],最後發展成為花東縱谷各莊社的大武壠族、阿美族、卑南族、客家墾民聯合反抗清政府的戰事。

Remove ads

1907年(日明治40年)11月14日新竹發生北埔事件,由賽夏族人與北埔漢人共150餘人攻打北埔鄉支廳各分遣所。由於當時對原住民採「懷柔政策」,對於賽夏族僅沒收其槍械。[27] 同年5月枕頭山戰役軍警經枕頭山時,遭泰雅族大嵙崁前山群及大豹群居民激烈抵抗,因而被困於該山之下,雙方隨後展開壕溝戰。[28]大嵙崁溪及角板山附近部落居民多遭殲滅或逃入深山,漢人隨後進入開墾定居。

1930年10月27日,霧社地區原住民族因不滿日本政府的統治,在莫那魯道為代表,爆發霧社事件,砍殺了各地警察及霧杜公學校舉行秋季運動會的日本人136名,輕重傷百餘人。日方隨後進行武裝鎮壓,殺害霧社原住民族近千人。而後日方的檢討報告顯示,起事原因有對原住民族壓榨勞力、一些日警對原住民族婦女始亂終棄及不當的男女關係、原住民族想要回到傳統生活。時任臺灣總督石塚英藏等官員因此而下臺。[29]

在霧社事件發生之後,日本政府對待台灣原住民態度就變得完全不一樣,尤其在徵調高砂義勇隊到南洋協助作戰後,整個情況更大為改善。[30]第二次世界大戰時期日本政府在1942年到1943年之間約派出7次動員臺灣原住民之高砂義勇隊前往南洋叢林作戰。[31]

Remove ads

過去「番」、「蕃」等歧視性的稱呼有礙於原住民族內部意識的覺醒、也不利於主流漢人社會對於過去刻板印象的掃除。1947年後,臺灣省政府為表對臺灣原住民族一視同仁,多次通令禁用「蕃族」、「高山族」、「高砂族」等歧視用語,改稱「山地同胞」,以示平等[32][33][34]。

但同期的臺灣原住民族,包括台東卑南族領袖南志信和泰雅族領袖樂信·瓦旦在內,戰後初期台灣各族原住民普遍以「台灣族」自稱,以替代過去漢人及日本人在各個時期對他們亦或是出於歧視亦或是出於便宜行事所採用的他稱,但由於政治因素不被當時的政府所接受。[35]因此在1980年代原住民運動在臺灣民主化的過程中崛起後,1984年原住民運動正式興起之初,早期原運領袖便改以原住民自稱,以替代過去漢人及日本人在各個時期對他們亦或是出於歧視亦或是出於便宜行事所採用的他稱,並成立原住民族權利促進會,做為領導早期原住民運動的先鋒。 恢復傳統姓名、恢復傳統山川土地名稱與原住民族還我土地運動分別於1988年展開第一次還我土地運動,於1989年第二次還我土地運動,於1993年展開第三次「反侵佔、爭生存、還我土地」運動。[36] 1987年發生東埔布農族抗議玉山國家公園管理處挖墳事件 [37] 1987年蘭嶼反核廢料運動(蘭嶼驅逐惡靈(核廢料)) [38] 1988年臺灣嘉義市原住民展開破除吳鳳神話、吳鳳銅像拆除事件, 屏東魯凱反瑪家水庫 [39]

「原住民」一詞在原運興起後,逐漸為其他參與臺灣社會改革的人士基於相互尊重的原則所接受,1994年的原住民文化會議,原住民一詞第一次為官方(中華民國行政院文化建設委員會)所主辦的會議所採用,而在會議中,當時的李登輝總統在致詞中首次以國家元首的身分在正式場合中使用原住民一詞,同年中華民國憲法修改,「原住民」正式取代「山胞」而在國家法律獲得採納。1997年立法院通過《原住民族教育法》,是第一部以「原住民族」為名稱的法律。1999年,陳水扁競選總統時曾與各族原住民代表發表《原住民族與臺灣新政府新的夥伴關係》條約,使得原住民族自治於2000年以後成為民進黨政府選舉時的主要口號, 但直至2000年中華民國憲法再度修改,具有民族權意義的「原住民族」一詞方才正式取代原住民,並成為原住民族自治權的憲法基礎。

2000年馬告運動爭取共管馬告國家公園[40]。 阿里山鄒族達娜依谷等部落封溪護魚運動 [41] [42]

《中華民國憲法》於2000年第六次增修時,於增修第十條〈基本國策〉中,正式承認「原住民族」的民族權,於第十一項指出「國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化」;第十二項更規定:「國家應依民族意願,保障原住民族之地位及政治參與,並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展,其辦法另以法律定之。」,成為原住民族自治權的憲法依據。[43] 從2001年起,400位平埔族前往中華民國立法院召開公聽會,要求回歸原住民身分後,平埔族的正名運動於焉展開。

中華民國立法院則於2005年1月通過《原住民族基本法》,確認原住民自治權。其中,第四條明定:「政府應依原住民族意願,保障原住民族之平等地位及自主發展,實行原住民族自治;其相關事項,另以法律定之。」[44]

2016年原住民族日,中華民國總統蔡英文以國家元首身分代表政府向台灣原住民族道歉。[45] 2017年2月23日原住民「凱道部落」抗議排除私有土地納入臺灣原住民族傳統領域。[46]

2025年10月17日,立法院為落實憲法法庭〈111年憲判字第17號判決〉三讀通過《平埔原住民族群身分法》。[47]

Remove ads

劃分與認定

最早期的調查資料是在1624年的荷蘭殖民時期,描述原住民族是居住在大小不同的獨立部落當中。在這些部落之間常常會發生貿易、通婚、戰爭和為了防止外敵入侵而形成的結盟關係。根據當時和現代的民族學和語言學的標準,這些部落被人類學家分成20個族群,且被經常引用和討論[48][49],其中巴布拉族與巴布薩族、巴則海族、洪雅族、道卡斯族最晚於17世紀在臺灣中部已建立大肚王國[50][51]。不過有人懷疑這些族群是否聯合成一個政體、王國或是真正的「族群」[52]。

18世紀清政府統治臺灣之後,統治者依據原住民族對「強勢文化」的內化程度,大幅修改了對於臺灣原住民族的定義,並且依據各族群對於清政府的服從程度,建立了一套系統定義了各原住民族族群的關聯性。清朝文人使用「生番」這個名詞定義非由清政府管理,而是自治或自有政權的原住民族族群,而「熟番」則是定義著這些原住民族族群服從清政府,並且履行繳付人頭稅的約定。根據乾隆皇帝時期和隨後時期的標準,熟番等同於被滿漢文化同化,並且服從於清朝政府生活在當下的原住民族族群,但是保留這個較輕蔑的名詞,表示雖然此族群並非漢民族,但在文化程度上,比起非漢民族有很大的不同[53] [54]。這些名詞反應著當時廣泛的思想:在採用儒家社會規範之下,任何族群皆可以被同化或順服[55]。

在19世紀晚期,在清政府鞏固臺灣平原地區的統治力道,並積極進入臺灣山區之下,平埔番和高山番這兩個新名詞出現並可以分別和熟番、生番交替使用[22]。在將近50年的臺灣日治時期,日本的人類學家仍然使用這個二元分類系統。但在1898年,人類學者伊能嘉矩首度提出了臺灣原住民族的分類體系,將臺灣原住民族分為「4群8族11部」,並說明各族的分佈區域與文化特質;1890年代初期,日本學者和政府修改之前的二元分類系統,以平埔族代換之前的平埔番、熟番,以及使用高砂族代換之前的生番;官方則在1935年後,在行政部門公文表示上完全改用「高砂族」之名稱[56]。對於高砂族的分類,不同學者有分為7族、9族、12族的見解,對於管轄蕃地事務的臺灣總督府警務局則是以7族(泰雅族、布農族、鄒族、賽夏族、排灣族、阿美族。雅美族(後來的達悟族))做為相關統計的基礎。移川子之藏、馬淵東一、宮本延人在1935年著作的《臺灣高砂族系統所屬の研究》則將卑南族、魯凱族自排灣族中獨立,確立了日後臺灣原住民傳統的9族的分類,是第一次具科學系統的分類[57];日治時期,在學術或一些官方使用上已有「原住種族」、「原住民族」的通稱。[58][59]

進入臺灣日治時期後,日本學者土田滋是以語言作為主要的判準,將臺灣原住民族分成高山族和平埔族兩大類。前者包括住在臺灣山地和東部的9個族群:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、和達悟族。後者則包括原居於臺灣北部和西部平原,現已幾近消失的10個族群:凱達格蘭族、噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族(巴則海族、噶哈巫族)、巴布拉族、巴布薩族、洪雅族、邵族(水沙連)、西拉雅族、和猴猴族[60]。中華民國政府對原住民族群的認定,最初以移川子之藏的分類為基礎,建立9族的族群分類。1998年原住民族委員會成立後,依原住民身分法執行[61][62]。

Remove ads

原民會認為影響族群被完成認定的因素,通常包含了該族群的家譜蒐集狀況、歷史相關紀錄、和其具延續性質的語言和文化身分[64][65]。隨著傳統文化非現代文明而缺乏的證明文件,或是族語因殖民國語言政策影響的消亡,等等許多因素都會使得族群被成功認定的機會很渺茫。但現在的民族復興及民族自覺趨勢,也促使很多原先生活在平地的原住民族,都開始企圖推動他們的文化復興[66]。

其他還在推動政府認定的族群,都包含許多平埔族群。像是箕模族(Chimo[64])、噶哈巫族、馬卡道族、道卡斯族、巴布拉族、巴宰族和西拉雅族[67]。過去在平埔族群申請認定的案件裡,僅有原先被歸類於平埔族群的噶瑪蘭族,和原本被錯誤歸類於阿美族的撒奇萊雅族成功正名。

然而這些正名活動,是否也導致相關族群被不適當地分割,在學界則並沒有形成共識。曾經太魯閣族先於賽德克族從泰雅族裡成功正名,使部分賽德克族人登記太魯閣族,卻在2008年11月22日時,約600名太魯閣族人再度重新登記成為賽德克族[68]。當時在「賽德克族」與「太魯閣族」分別獨立的與否之中,人類學者和族人內部間有著兩極的聲音,但最終兩個獨立的族群也相互正面祝福,彼此致力於文化發展。

拉阿魯哇族與卡那卡那富族兩族總數合計約近1000人,以往被政府歸類為鄒族的「南鄒」。兩族於2009年開始正名連署,2010年與2011年相繼提出民族認定申請。後經行政院廣邀學者專家與地方機關代表召開審查會,針對法定程序、學理支撐與民意表現三層面展開討論。不但族人之間有著高度共識,也以《原住民族基本法》、政治大學研究報告作依據,終獲得支持通過正名。

Remove ads

原住民族族群列表如下:

另有其他尚未申報族別之原住民有8,868人[74]。

文化危機

荷蘭文獻中紀錄了早期台灣西部平埔族人口數量,當時平埔族各社人口不多,1000人就是大社,如新竹地區最大的竹塹社人口也僅500餘人,記錄中最大的蕭壠社也才2000人。根據清朝官員和日本臺灣總督府的相關文獻記載,從17世紀至20世紀前期,由於與漢人移民土地、交易等種種糾紛,臺灣原住民時常對漢人出草,亦即襲殺並將之獵首,對此的回應,漢人也往往屠殺原住民,並有番膏一俗,因此使得臺灣原住民人口增加不多[77][78]。有關台灣平埔族群的人口統計,最早見於荷治時代其控制地區的戶口調查表,當時的總數大約在4-6萬之間。日治時代的幾次調查,也約略在4-6萬之間[79]。

考古學、語言學和其他方面的證據顯示,臺灣原住民族經歷了一連串的文化變遷,來面對因接觸其他社會實體或是新科技所帶來的壓力[80]。17世紀早期,在經由歐洲、亞洲殖民政權的競爭,將臺灣納入廣闊的全球經濟範疇之下,原住民族面對了文化上的變遷[52][81]。在某些案例中,一些臺灣原住民族群奮力抵抗外來殖民力量的影響,但其他的族群或個體則是和外來的殖民力量相結盟。這種結盟關係有可能是要獲取個人或是部落全體的利益,而且結盟關係還遠大於鄰近部落的結盟關係,或是從不合時宜的社會風俗或是禁忌(如婚姻、年齡階層或是出生等)之中獲得自由[82][83]。

在各個政權積極加強同化政策的影響力之下,原住民族找到了和其他文化更大的接觸機會。這種同化和適應的過程有時會尾隨著廣泛的社會潮流,尤其是種族標記的變遷(例如裹腳、飲食習慣和衣著),而且這些過程也在以前的臺灣有著識別族群的功能[66]。而這種過程的更替和變遷引起了從以前被認定的「番」文化到有佔強勢地位之儒家「漢」文化的巨大變化[66]。在大日本帝國和中華民國等中央集權式現代政府的政策之下,社會達爾文主義和被認為是有教養的指導教育,以及宗譜文化和其他關於種族同化的相關傳統思想等概念,深耕其中[57][84]。

目前,很多文化適應的形式仍然運作著。舉例來說,中央集權政府實行單一語言政策時,會將該語言貼上經濟和社會的優勢語文的標籤(如漢語和日語),使得人們紛紛去學習這一個語言;隨著時間經過,本土語言逐漸被忽略,甚至消失。然而,有一些團體正在尋求復甦他們的本土身分[85]。而其中一個重要的政策則是向政府請願,期望能獲得官方認證,成為一個獨立和可識別的新族群。

而在原住民族適應文化上的複雜性和廣泛性質,導致了對於臺灣族群變遷上3種一般性的論述。最古老的論述緊抓著在17世紀從福建和廣東兩地遷居臺灣的漢民族,迫使平地的原住民族遷居山地,成為今日的高山原住民族[52]。比較近代的觀點則聲稱,在17世紀到19世紀漢民族和原住民族的廣泛通婚,使得原住民族徹底被漢化[86]。最後,一項現代的民族學和人類學的研究顯示,文化變遷的模式可以互相影響著漢民族和原住民族,最終形成了混合文化。現在臺灣的漢族文化比起其他漢族文化有很大的不同,也是基於這個原因[66][87]。

據自日治時期所沿襲下來的戶籍資料顯示,1960年代以前臺灣原住民(含平埔族群)極少和漢人通婚[88][89][90] 。

各種不同的原因,導致了原住民的漢化[91][92]。給予漢族名字是在臺灣原住民族中慢慢灌輸儒家價值的一種必須的步驟[80],而儒家價值是以漢族為主體的清政府辨認和操控一個完整人民的價值[93]。在漢族社會的價值觀裡,姓氏凸顯了從漢族神話當中,自黃帝和五帝以來,父系祖先連結的明顯合法標記[93]。因此,持有漢名可以得到比外族人身分更高的經濟和社會利益,並輕視非漢族身分或混血者。在某些例子當中,原住民所採用的姓氏「潘」,可能和「番」同等為他們特定狀態的一種變化[52][註 3]。平埔族群之巴宰族的其中一個家族,透過福建省的血統,成為了地主紳士階級的一員[94][95]。在其他的例子當中,平埔族群採用平常的漢族姓氏,但也可以探討出在臺灣的祖先為何。

在許多例子當中,大型的移民漢人會和同姓氏的人結合,組成同宗團體。這種同宗團體曾經是防禦方式的一種,因為許多宣誓成員,使用的是一種「血誓」的方式,宣誓在需要的時候,必須幫助其他的兄弟。而同宗團體利用這種姓氏的連結去形成家族樹,本質上是製造了一個有別於血親的系譜,代替了常見於中國的真正血親組織[93][96]。許多平埔族群加入了這種同宗團體,去獲取團體的保護,例如得到保險證書去對抗地區性的鬥爭。[97][98]

在漢人大量移入臺灣以前,南島語系的文化是島上的主流文化;原住民是島上的優勢族群。而四百年來的臺灣文化史,其實是原住民文化與漢人文化的消長史。[99]於日治時期從事教育工作多年的山根勇藏是在其文章內指出,來自於福建省的泉州府與漳州府的漢人移民,是從臺灣原住民的手中,巧取豪奪的取得了許多條件優渥或較為次等的土地。[100]例如,發生在清嘉慶年間的來自漳州府漳浦縣的吳沙率眾入侵蘭陽平原一事,即是其針對平埔族人動用武力,並採取了「毀其家,殺其族,最後驅逐之於境外」的手段。[101]另外,在埔里盆地,經過郭百年事件後,屬於布農族的「埔番」的人口,亦僅剩下一半。[102]肇因於這四百年來的臺灣的統治者與被統治者的互動過程,導致了今天原住民已淪為在政治、經濟、文化上的弱勢族群。[103]原漢關係之間的不平衡,乃反映在詞彙的指稱上。居住在臺灣的中部地區和南部地區的原住民,常以閩南人的閩南語中的「歹人」一詞的音譯——「白浪」,來稱呼所有的臺灣漢人。不過,原住民是少以此詞彙,當面直呼漢人。此即如同漢人是少以「番仔」,當面直呼原住民一樣。[104][105][106]而政治學家施正鋒指出,「幾百年來,臺灣的原住民面對漢人墾殖者的開發壓力,充滿異國情調的『白浪』,其實是對於『歹人』蠶食鯨吞的百般無奈。」[107]

另外,阿美族學者林素珍指出,定居在花東海岸線上的噶瑪蘭族人,是稱呼閩南人為「Busus」。它在噶瑪蘭語中,是表示「為人奸巧,工於算計,要多加防範」之意。而對於客家人,噶瑪蘭族人則是稱呼其為「PaRin」。這一詞彙是指「木頭」。它表示了客家人樸實耿直且工作勤勉。[108]

在當代臺灣社會的族群政治中,臺灣原住民族也常面臨身分認同上的問題。1999年11月16日,生為臺灣原住民族中的泰雅人的中國國民黨籍立法委員高揚昇,在中華民國立法院第四屆第二會期第八次會議上,即向行政院院長蕭萬長質詢:「平時,我們在坊間,在一般社會所稱的『臺灣人』似乎是某個特定族羣,而不是我這個居住在臺灣最久的原住民,而在坊間所說的『臺灣話』,似乎也不是我母親教我的話。」高氏表示:「因此,本席不禁要感到疑惑?我母親教我的話不是臺灣話?我的祖先住在臺灣最久,但卻不被稱為『臺灣人』,那到底誰是臺灣人,誰說的話才是『臺灣話』,客家人是不是臺灣人?客家話是不是臺灣話?民國三十八年來到臺灣的外省族羣又是不是臺灣人?」對於此類問題,蕭氏即答覆:「高委員問及,是否只有閩南人才是臺灣人,只有閩南話才是臺灣話。本人認為閩南人、客家人及其他各省籍的人,生活在這裡,認同這個地方,為這個地方打拼的人,都是臺灣人。這一點,我們大家都應該很清楚的。當然,高委員,你我都是臺灣人。」[109]

有著蘭嶼達悟族血統的詩人夏曼·藍波安,曾經在描述其生命歷程的小說內回憶,於2006年秋季時,在同「一群寫詩的、事業有成的老臺客、很深綠的詩人們」的歌聚上,聽聞某位詩人向其宣稱:「閩南語是臺灣文學的主流,閩南人占臺灣人口的百分之七十,我們是正港的臺灣人。」對於此類論點,他則是回應,臺灣人有很多種;臺語亦有很多種,而閩南人只是其中之一個群族;閩南語亦是其中之一個語言。[110]

傳統習俗

原住民族相信萬物皆有靈,通常由巫師負責和神靈溝通。其中祖靈被認為最能影響族人的吉凶禍福,原住民族人相信祖靈居住在山上,會保護族人的農作物收穫豐盛,因此最受原住民敬畏。以西拉雅族為例,他們崇拜祖靈的場所,稱為「公廨」。該族的「祀壺信仰」,就是將裝有清水的壺、罐置於公廨裡,象徵祖靈的存在。各族都有自己獨特的祭典,例如:布農族的「打耳祭」(以箭射獸耳禱求獵穫豐收)與「小米祭」;賽夏族每二年舉辦一次「矮靈祭」、十年舉辦一次的大祭;達悟族的「飛魚祭」;排灣族人每五年舉辦一次「五年祭」(祖靈祭) 、(Maljeveq) ,每年舉行「年祭」(收穫祭) (Masalut) ;阿美族的「豐年祭」與「海神祭」。此外,卑南族重要的祭儀有「大獵祭」、男性的「猴祭」及女性的「鋤草祭」等。拉阿魯哇族相信祖靈依附在收藏的貝珠中,因而有「貝神祭」;鄒族則有「戰祭」,魯凱族則有「收穫祭」。

學術研究

對於臺灣原住民的研究,是始於日治時期。1898年,人類學者伊能嘉矩首度提出了臺灣原住民的分類體系,其將臺灣原住民分為「4群8族11部」,並說明各族的分佈區域與文化特質。由伊能嘉矩所建立的原住民分類體系,在歷經若干修正之後,是一直沿用至今日。

除了伊能嘉矩之外,戰前尚有鳥居龍藏、森丑之助、鹿野忠雄、移川子之藏、宮本延人、馬淵東一等學者在臺灣各地從事原住民的調查與研究。有關其傳統建築的研究是以千千岩助太郎為先驅;而語言學的研究則是以小川尚義與淺井惠倫為先驅。

2006年6月29日,由行政院原住民族委員會主辦、國立臺灣大學原住民族研究中心[113]執行、國立臺灣大學第二學生活動中心國際會議廳舉行第一屆臺灣原住民族生物學誌研討會,揭櫫「原住民族生物學誌通論」、「臺灣原住民的動物利用」與「臺灣原住民族的植物利用」三個面向,是臺灣原住民族與臺灣本土其他物種互動研究、與強化臺灣原住民傳統智慧之法律保障訴求之論壇平台的起始點。

社會運動

1980年代以來,原住民運動也在臺灣民主化的過程中崛起,有鑑於過去「番」、「蕃」等歧視性的稱呼有礙於原住民族內部意識的覺醒、也不利於主流漢人社會對於過去刻板印象的掃除,因此,包括卑南族領袖南志信和泰雅族領袖林瑞昌在內,戰後初期各族原住民普遍以「台灣族」自稱,以替代過去漢人及日本人在各個時期對他們亦或是出於歧視亦或是出於便宜行事所採用的他稱。[114]

《中華民國憲法》於2000年第六次增修時,於增修第十條〈基本國策〉中,正式承認「原住民族」的民族權,於第十一項指出「國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化」;第十二項更規定:「國家應依民族意願,保障原住民族之地位及政治參與,並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展,其辦法另以法律定之。」,成為原住民族自治權的憲法依據。[115]

中華民國立法院則於2005年1月通過《原住民族基本法》,確認原住民自治權。其中,第四條明定:「政府應依原住民族意願,保障原住民族之平等地位及自主發展,實行原住民族自治;其相關事項,另以法律定之。」[116]2016年原住民族日,中華民國總統蔡英文以國家元首身分代表政府向台灣原住民族道歉。[117]

日治時期的平埔族群在伊能嘉矩調查後,被確認出來,戶口上多註記為「熟」,即「熟蕃」,後為尊重,正名「平埔族」,與福(福建族,即閩南人)、廣(廣東族,即客家人)、漢(其他漢族)、高(高砂族)都列為「本島人」。中國國民黨領導下的中華民國政府遷臺後沿襲日人的山地政策,但僅高砂族在法律上被歸類為「山胞」,亦即今天的原住民人口。目前臺灣具有原住民身分的原住民個人被區別為「山地原住民」與「平地原住民」,此種分類與「平埔族」與「高砂族」的劃分不同。目前為官方所承認的十六族原住民族中,僅有噶瑪蘭族屬於平埔族,且僅包含原本被日治時期人類學者誤為阿美族而日後取得原住民身分的噶瑪蘭人及其子嗣,至於原本被日人劃分為平埔族,而目前不具有原住民身分的族人並不因為噶瑪蘭族取得民族地位而改變其非原住民身分。2022年10月28日,中華民國憲法法庭針對西拉雅族正名案宣告現行的《原住民身分法》違憲,同屬南島語系民族的所有台灣原住民族,具有「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」三項判準,都可依民族意願申請核定為「原住民族」,並要求相關機關於3年內完成修法。[118]而在本土文化運動下,當代臺灣平埔族人要求族群「復名」或「正名」聲浪不斷。[119]。

山地原住民族地區(山地鄉、直轄市山地原住民區)、 平地原住民族地區

2025年10月17日,立法院通過《平埔原住民族群身分法》,山地原住民及平地原住民以外既存於臺灣之其他南島語系民族,只要符合文化特徵存續、維持族群認同,並有客觀歷史紀錄等要件者,未來均可向原住民族委員會提出申請認定為平埔原住民族群,其成員可進而向戶政事務所申請取得「平埔原住民」身分。[120][121]2025年10月28日,原民會表示已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族(巴布拉族)、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等九族群先後提出申請。[122]

媒體

1997年,立法院通過《原住民族教育法》,明文要求政府應編列預算成立原住民族專屬頻道。2005年7月1日,原住民族電視台正式開播,定頻於有線電視第16台頻道,目的在於給予弱勢的原住民族自主發聲權,為亞太地區繼澳洲之後成立的第二個原住民電視台。開播之前,行政院原住民族委員會已於原住民部落家戶免費設置衛星接收設備,同時委託公共電視與台視進行原住民電視人才培訓。原住民族電視台先後曾委由台視文化公司及東森媒體集團營運。2007年,原住民電視台納入臺灣公共廣播電視集團,成為完全的公共服務頻道,2014年1月1日脫離臺灣公共廣播電視集團,由原住民族文化事業基金會接手營運管理。

統計

注釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads