Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Bibelübersetzung

übersetzte Fassung biblischer Schriften Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Eine Bibelübersetzung gibt die Heiligen Schriften des Judentums und des Christentums in einer anderen als den ursprünglichen Sprachen wieder, dem Hebräischen und Aramäischen im Fall der jüdischen Bibel, dem Altgriechischen im Fall der christlichen Bibel.

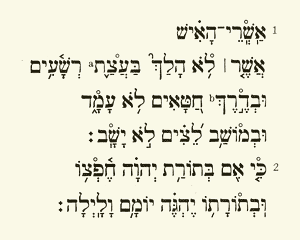

„Wohl dem / der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder / noch sitzt, da die Spötter sitzen / sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn / und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht!“

Noch vor dem Abschluss der jüdischen Bibel entstand die erste Übersetzung der Tora ca. 250 v. Chr. Diese in den folgenden Jahrhunderten um weitere Texte ergänzte und überarbeitete Übersetzung war Grundlage sowohl für jüdische Philosophen wie Philon von Alexandria als auch für die Autoren der christlichen Bibel.

Bis Ende 2024 war die christliche Bibel oder Teile davon in 3872 Sprachen übersetzt worden. Gesamtübersetzungen liegen in 769 Sprachen vor, das vollständig übersetzte christliche Neue Testament in 1755 und Teilübersetzungen in weiteren 1348 Sprachen.[1] Damit ist die christliche Bibel das am weitesten verbreitete und auch das am häufigsten übersetzte Buch der Welt.

Aufgrund des permanenten Sprachwandels und da Sprachwissenschaften und Geschichtsforschung immer wieder neue Erkenntnisse hervorbringen, müssen die Übersetzungen im Laufe der Zeit immer wieder angepasst werden. Alte Übersetzungen werden daher in Bibelrevisionen immer wieder überarbeitet oder durch neuere Übersetzungen ersetzt oder verdrängt.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Antikes Judentum

Griechisch

Um 250 v. Chr. begann die Übersetzung der Tora in die damalige Weltsprache, das Griechische. Träger war ein Kollektiv gelehrter Diaspora-Juden in Alexandria, der noch von Alexander dem Großen gegründeten Metropole in Ägypten; Adressaten waren das hellenistische Judentum und die nichtjüdischen, vom Hellenismus geprägten Oberschichten im damaligen Orient.

Der Aristeasbrief stellte die Entstehung dieser Übersetzung legendarisch dar. Er schildert und rechtfertigt die Übersetzung des Pentateuchs aus dem Hebräischen ins Griechische, genannt Septuaginta (lateinisch für „siebzig“, abgekürzt LXX oder G).

Weil die Alte Kirche sie in ihr Griechisches Altes Testament (AT) übernahm und in ihrem Sinne auslegte, schuf das Judentum revidierte griechische Übersetzungen, die den Wortlaut hebräischer Vorlagen stärker als die LXX zu bewahren versuchten und zum Teil auch auf anderen hebräischen Textvorlagen beruhen. Die älteste davon ist die Revision des Aquila (um 125), der jedes Wort, jeden Buchstaben und sogar jedes Morphem genau wiederzugeben versuchte. Die kai-ge-Revision des Zwölfprophetenbuchs (um 150) ging um 200 in die Gesamtrevision des Theodotion ein. Sie beruht auf einer anderen hebräischen Vorlage als die LXX, die mit einigen jüngeren Qumranhandschriften verwandt ist. Die Revision des Symmachus (um 170) war dagegen an einer flüssigen griechischen Sprache interessiert und daher freier in der Wortwahl.

Diese Revisionen konnten sich im Judentum jedoch nicht durchsetzen und gerieten später in Vergessenheit. Stattdessen konzentrierten sich die jüdischen Schriftgelehrten seit dem Verlust des Jerusalemer Tempels (70) und der Eigenstaatlichkeit (135) auf die Vereinheitlichung und buchstabengetreue Weitergabe aller Hebräisch abgefassten und kanonisierten Schriften des Tanach. Dies führte bis etwa 1000 zu einem autoritativen Masoretentext. Außerdem sammelten und verschrifteten die Rabbiner ihre lange Zeit mündlich tradierten Bibelauslegungen und Diskussionen. Daraus entstand bis etwa 600 der Talmud.

Aramäisch

Nach dem babylonischen Exil (539 v. Chr.) löste das Aramäische das Hebräische als Alltagssprache der Juden ab. Hebräisch blieb aber die Sprache des jüdischen Gottesdienstes. Für die Masse der Bevölkerung wurden Teile der Bibel ins Aramäische übersetzt. Die ältesten bekannten Übersetzungen (Targumim) sind Teil der Schriftrollen vom Toten Meer und entstanden um 200 v. Chr. Sie übersetzten das 3. Buch Mose und das Buch Hiob.

Diese Übersetzungen galten nicht als vollwertiger Ersatz der hebräischen Bibeltexte, sondern sollten bei deren Studium und Auslegung helfen. Während einige wortgetreu übersetzten, gingen andere in freie Paraphrasen der hebräischen Vorlagen über und ergänzten diese mit predigthaften Auslegungen (Midraschim) und Nacherzählungen (Haggada). Einige Targumim übersetzten den gesamten Pentateuch, andere die Prophetenbücher und weitere Bücher der hebräischen Bibel. Spät entstandene Schriften (Ketubim) enthalten aramäische Passagen, die neben hebräische Kapitel gestellt oder in sie integriert wurden.

Bis zum 5. Jahrhundert entstanden unter anderem der Targum Jonathan für die Prophetenbücher (Nebi'im) und der Targum Onkelos für die fünf Bücher Mose (Tora).

Antikes Christentum

Griechisch

Viele Urchristen lernten die heiligen Schriften Israels durch die Septuaginta kennen und nutzten diese für ihre eigene Missionsarbeit in den griechischsprachigen Gebieten. Im Neuen Testament (NT) finden sich einige Zitate daraus.

Origenes stellte in seiner Hexapla (240–245) sechs Textfassungen des AT in Spalten nebeneinander: den ihm bekannten hebräischen Text, dessen griechische Transkription, die Revisionen von Aquila, Symmachus und Theodotion sowie (5. Spalte) die von ihm selbst überarbeitete Septuaginta. Diese Fassung wurde ihrerseits oft in weitere Sprachen übersetzt und damit sehr einflussreich. Auch Lukian von Antiochia überarbeitete die Septuaginta um 300, zum Teil nach älteren hebräischen und griechischen Textvorlagen.

Die christlich revidierte Septuaginta umfasste auch die griechisch abgefassten, später deuterokanonisch genannten jüdischen Schriften. In dieser Form blieb sie bis etwa 380 der maßgebende Bibeltext für die Christen und die wichtigste Vorlage für spätere christliche Bibelübersetzungen. Die Griechisch-Orthodoxe und die Zypriotisch-Orthodoxe Kirche verwenden sie bis heute.

Syrisch

Die syrische Übersetzung des AT begann zwischen 40 und 70. Seit etwa 170 sind erste Altsyrische NT-Übersetzungen der Evangelienharmonien des Tatian bekannt. Bis 500 setzte sich unter ihnen die Peschitta als maßgebende syrische Übersetzung durch. Sie beruht sowohl auf einigen frühen Targumim als auch auf jüdischen Fassungen der Septuaginta. Sie ist bis heute in einigen Kirchen der Region in Gebrauch.

Daneben ist die 615/617 entstandene so genannte Syrohexapla des Bischofs Paul von Tella von wissenschaftlicher Bedeutung, weil sie den Hexaplatext (5. Spalte) übersetzte. Dabei bewahrte sie alle redaktionellen Zeichen des Origenes für Überschüsse der Septuaginta gegenüber dem hebräischen Text oder umgekehrt. So erlaubt sie eine Rekonstruktion der noch nicht revidierten Septuaginta.

Lateinisch

Bis 200 entstanden im Christentum verschiedene lateinische Übersetzungen des AT, zusammengefasst als Vetus Latina oder Itala bezeichnet. Maßgebend wurde jedoch die an die Septuaginta angelehnte lateinische Übersetzung des Hieronymus, die 382–420 entstandene Vulgata. Sie wurde in zahlreichen Revisionen seit dem 7. Jahrhundert in der römisch-katholischen Kirche zum bis heute maßgeblichen Bibeltext, insbesondere in der ab 1592 verbindlichen Fassung der sogenannten (Sixto-)Clementina. Danach gab es lange Zeit keine weiteren lateinischen Bibelübersetzungen. Ab 1969 erschien eine Neuübersetzung auf Basis moderner Bibelausgaben, die 1979 promulgierte Nova Vulgata.

Koptisch

Ab dem 3. Jahrhundert entstanden Übersetzungen des Neuen Testamentes in verschiedene koptische Dialekte. Neben dem Syrischen und Lateinischen wird das Koptische daher in der umfangreichen textkritischen Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes (Editio Critica Maior) als Standardzeuge geführt.[2] Da die Handschriftenüberlieferung teilweise sehr fragmentiert ist, müssen die auf viele Museen verteilten Bruchstücke wieder neu zusammengeführt werden. In einigen Fällen können aus dem koptischen Text in Kombination mit anderen Übersetzungen Varianten des Neuen Testamentes rekonstruiert werden, die in der griechischen Originalsprache verloren gegangen sind.[3]

Andere

Die Ostkirchen verwendeten außerhalb des griechischen Sprachraums schon früh Übersetzungen in der jeweiligen Landessprache. Um 350 n. Chr. entstand die gotische Wulfila-Bibel; Bischof Wulfila „bemüht sich, ein griechisches Wort immer durch das gleiche Äquivalent wiederzugeben“.[4] Dennoch hielt er sich nicht sklavisch an die Textvorlagen.

Zudem gab es eine armenische Bibelübersetzung, nach der Tradition zuerst 411 aus der syrischen Übersetzung, jedoch schon im Jahre 434 aus dem Griechischen, das heißt, aus der griechischen Originalfassung für das Neue Testament und aus der Septuaginta und der Hexapla des Origenes für das Alte Testament. Diese Version wurde zur autoritativen armenischen Bibelübersetzung. Eine Übersetzung in des benachbarte Georgisch entstand wenig später, nämlich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts.[5]

Zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert wurden die Schriften, die den umfassenderen Kanon der äthiopischen Bibel bilden, aus dem Griechischen ins Altäthiopische übersetzt.

Frühes Mittelalter

Althochdeutsch

Im frühen 9. Jahrhundert entstand mit dem in den Mondseer Fragmenten enthaltenen Matthäusevangelium in althochdeutscher Sprache die älteste überlieferte Übersetzung eines Bibelteils in ein deutsches Idiom.

Altkirchenslawisch

Gegen Mitte des 9. Jahrhunderts wurden die Brüder Kyrill und Methodios vom Patriarchen Photios I. mit der Übersetzung der Bibel ins Slawische beauftragt und übersetzen sie ins Slawische von Saloniki. Sie benutzten dabei das von ihm entworfene glagolitische Alphabet. Diese heute Altkirchenslawisch genannte Sprachform wurde für lange Zeit zur Sakralsprache vieler Slawen.

Arabisch

Die arabische Übersetzung des Alten Testaments durch den jüdischen Gelehrten Saadia Gaon (882–942) ist unter dem Namen Tafsir bekannt geworden.

Latein

Um 800 gab Karl der Große die Revision der lateinischen Bibel durch Alkuin in Auftrag.

Hochmittelalter

Deutsch

Nach der ersten überlieferten Übersetzung einer biblischen Schrift ins Deutsche im frühen 9. Jahrhundert entstanden in den folgenden Jahrhunderten viele weitere Übersetzungen von Teilen der Bibel. Insgesamt sind etwa 70 deutsche Übersetzungen vor der Reformation nachweisbar, darunter verschiedene Evangelienharmonien.

Im 11. Jahrhundert zeigt Notker Labeos kommentierende Übersetzung „eine neue Stufe übersetzerischen Könnens“, was sich anhand seiner Bibelzitate vor allem in der Freiheit der Wortstellung gegenüber der Vorlage ablesen lässt.[6]

Die über 50 Wien-Münchener Evangelienfragmente gelten als Überreste der einzig bekannten Bibelübersetzung des 12. Jahrhunderts.

Erste komplette deutsche Übersetzungen des Neuen und des Alten Testaments entstanden im 14. Jahrhundert. Die älteste Gesamtübersetzung ist die des Marchwart Biberli. Die älteste überlieferte Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche ist eine Augsburger Pergamenthandschrift von 1350. Mit der in Prag entstandenen so genannten Wenzelsbibel gab es Ende des 14. Jahrhunderts auch eine handschriftliche Übersetzung des Alten Testaments, allerdings ohne die Kleinen Propheten.[7] Im 14. und 15. Jahrhundert entstanden auch außerhalb der Klöster eine Vielzahl zum Teil hochwertiger mittelhochdeutscher Übersetzungen, auf die Martin Luther und andere zurückgreifen konnten. Eine aus dem 14. Jahrhundert stammende Übersetzung samt Kommentaren des sogenannten Österreichischen Bibelübersetzers wird seit 2016 von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben.[8]

Schon 11 Jahre nach dem Druck der lateinischen Bibel durch Johannes Gutenberg erschien eine erste deutschsprachige Bibel als gedrucktes Buch, die Mentelin-Bibel. Ihr Drucker und Verleger war Johannes Mentelin in Straßburg 1466. Bis zu Luthers Neuem Testament (1522) erschienen 14 oberdeutsche und von 1478 an 4 niederdeutsche Vollbibeln im Buchdruck, einige davon mit Holzschnitten illustriert, dazu viele Ausgaben einzelner Bibelteile. Es waren Übersetzungen der lateinischen Vulgata in das spätmittelalterliche Deutsch. Der Text wirkte auch damals altertümlich und schwer verständlich, die Übersetzer vermieden so jedoch, von der katholischen Kirche als Häretiker verurteilt zu werden. Die Lübecker Bibel (1494) gilt als die bedeutendste volkssprachliche Bibel vor der Reformation im Niederdeutschen. Die neuhochdeutsche Schriftsprache bildete sich erst im Gefolge der Reformation.[9]

Englisch

1382 vollendete John Wyclif, der 1415 postum als Ketzer verurteilt wurde, mit seinen Übersetzungskollegen seine früher begonnene Bibelübersetzung aus der Vulgata ins Englische. Sie wurde die erste maßgebliche Übersetzung in England nach dem Frühmittelalter. Es sind etwa 200 Handschriften überliefert. Auf der IV. Synode von Oxford 1408 wurde das Lesen von Wyclifs Bibelübersetzung verboten, bevor diese nicht von „häretischen Stellen gereinigt“ und durch den Erzbischof zugelassen würde.[10] Die Grundlagen für die heutige englische Bibel legte in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts William Tyndale mit seiner Bibelübersetzung.

Niederländisch

1271 entstand die mittelniederländische Reimbibel des flämischen Dichters Jacob van Maerlant. Er bearbeitete den lateinischen Text der Historia Scholastica von Petrus Comestor und ließ in die gereimte Bibelerzählung historische Erklärungen, Bemerkungen und Kommentare einfließen.

1477 erschien die erste gedruckte Bibel, die sogenannte Delfter Bibel, die auf eine Übersetzung von 1360 zurückgeht. Sie bestand nur aus dem Alten Testament, zudem wurden die Psalmen weggelassen.[11]

Polnisch

Mit der Christianisierung Polens 966 entstanden auch erste biblische Kurztexte aus verwandten slawischen Sprachen wie dem Tschechischen und Altslawischen, die für Predigten verwendet wurden. Erste erhaltene Bibeltexte finden sich aber erst in den Heiligkreuz Predigten (ca. 1350) und in den Gnesener Predigten (um 1400). Der dreisprachige Florianer Psalter wurde 1825 in der Abtei des heiligen Florian zu Linz entdeckt und 1834 veröffentlicht. Er entstand um 1400, liegt in lateinischer, deutscher und polnischer Sprache vor und enthält die älteste polnische Bibelhandschrift. Der zusätzlich enthaltene Puławer Psalter stammte aus den Jahren um 1500. Das vollständige Alte Testament, die Königin-Sophie-Bibel erschien erstmals in höfischen Büchersammlungen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.[12]

Tschechisch

Die erste vollständige Bibelübersetzung in die tschechische Sprache ist um 1360, wahrscheinlich im Augustinerkloster Roudnice, entstanden.[13]

Sie wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts u. a. von Jan Hus revidiert und 1488 in Prag zum ersten Mal gedruckt und ist als Prager Bibel bekannt geworden. Nur ein Jahr später wurde nur 70 Kilometer östlich von Prag die Kuttenburger Bibel gedruckt.[14]

Ungarisch

Mitte des 15. Jahrhunderts entstand die so genannte Hussitenbibel, eine ungarische Übersetzung, die wahrscheinlich auf Anhänger von Jan Hus zurückgeht. Sie war im Fürstentum Moldau weit verbreitet.

Valencianisch

Die erste Bibelübersetzung in eine romanische Sprache, eine Übertragung der Vulgata ins Valencianische, stammt vom Karthäuser-Ordensgeneral Bonifatius Ferrer (1355–1417), dem älteren Bruder von Vinzenz Ferrer. Erst 1478 wurde sie gedruckt. Ihre Nachfolgerin ließ bis zum Jahr 1790 auf sich warten.

Baskisch

Die erste Bibelübersetzung in die baskische Sprache stammt vom Labourdinen Pfarrer Joanes Leizarraga (1506–1601). Erst 1571 wurde sie gedruckt, nur zwei Jahre später als die Bibelübersetzung in Spanisch, auch wenn Baskisch keine offizielle Amtssprache war.

Italienisch

Die erste vollständige Bibelübersetzung in die italienische Sprache fertigte der Mönch Niccolò Malermi aus dem Lateinischen an; sie erschien 1471 in Venedig.[15]

Päpstliche Übersetzungsverbote

1080 widerrief Gregor VII. die Erlaubnis seines Vorgängers, die slawische Sprache im katholischen Gottesdienst zu verwenden (Altslawischer Ritus). Er begründet dies u. a. damit, dass „es dem allmächtigen Gott nicht ohne Grund gefallen habe, dass die Heilige Schrift in gewissen Gegenden verhüllt sei, damit sie nicht bei allseitiger Zugänglichkeit gewöhnlich werde und der Verachtung anheimfalle oder von mittelmäßigen Menschen falsch verstanden werde und so in Irrtum führe.“[16]

Die bibelzentrierten Massenbewegungen der Katharer und der Waldenser, die eigene Übersetzungen auf Grundlage der Vulgata angefertigt hatten, veranlassten die Päpste zu verstärkter Kontrolle der Bibelrezeption. 1199 verbot Innozenz III. in einem Schreiben an den Bischof von Metz die Lektüre der Bibel in privaten Zusammenkünften („occultis conventiculis“), obgleich das Verlangen, die göttlichen Schriften zu lesen und zu studieren, nicht zu tadeln, sondern vielmehr zu empfehlen sei. Auf den Synoden von Toulouse (1229) und Tarragona (1234) wurde Laien der Besitz von Bibelübersetzungen untersagt.

Auf der Synode von Tarragona im Jahre 1234 bestimmten die spanischen Bischöfe nach einem Dekret von König Jakob I., dass es jedem verboten sei, eine romanische Übersetzung der Bibel zu besitzen. Die Kirche erlaubte keine Übersetzung der Bibel in die Umgangssprachen.

Reformationszeit

Deutsch

Durch die Reformation im 16. Jahrhundert begann auch für die Bibelübersetzung und -verbreitung ein neues Zeitalter. Dass erst die Reformation dem Volk die Bibel gegeben habe, ist zwar ein weit verbreiteter Irrtum, durch die Reformation kam es jedoch zu einer bis dahin nicht gekannten weiten Verbreitung der Bibel im Volk. Besonders oft und schon früh wurden wichtige liturgische Stücke übersetzt, wie z. B. das Vaterunser, das Hohelied und v. a. die Psalmen. Einige große Klöster wie Fulda und St. Gallen spielten eine Vorreiterrolle in der Bibelübersetzung und -verbreitung.

Luthers Schriftprinzip sola scriptura („allein durch die Schrift“) bewirkte ein verstärktes Interesse am biblischen Urtext. Die hebräische Sprache wurde bis dahin fast ausschließlich von jüdischen Gelehrten erforscht, da man in der römischen Kirche die lateinische Vulgata als ausreichend erachtete. Entscheidende Impulse für die Hebräischrezeption empfing der Reformator Philipp Melanchthon von dem ersten nichtjüdischen Hebraisten, seinem Onkel Johannes Reuchlin, der bei Jacob ben Jechiel Loans Unterricht genommen hatte.

1527 erschien eine deutsche Übersetzung der prophetischen Bücher des Alten Testaments mit dem Titel Alle Propheten nach hebräischer Sprache verdeutscht von Ludwig Hätzer und Johannes Denck. Luther, Zwingli u. a. griffen bei ihren Übersetzungen des hebräischen Textes auf diese Wormser Propheten zurück.[17] Trotz ihrer Bedeutung geriet sie auf den Index der Reformatoren, da die beiden Übersetzer der Täuferbewegung angehörten.

Die seit der Reformation maßgeblichen Grundtextausgaben waren geprägt vom so genannten „Textus receptus“, einem Grundtext in Griechisch und Latein, der erstmals von Erasmus von Rotterdam herausgegeben wurde und beim Drucker Johann Froben in Basel 1516 erschienen ist. Einige ältere Manuskripte haben an einigen Stellen Abweichungen, die auch theologisch bedeutsam sind. Diese haben die meisten Übersetzungen der Neuzeit geprägt.

Zu größerer Verbreitung deutschsprachiger Bibeln kam es erst durch die 1522 mit der Übersetzung des Neuen Testaments begonnene und bis 1534 komplett vorliegende Lutherbibel und die in den Jahren 1524 bis 1529 zunächst in Teilübersetzungen, dann 1530 und 1531 als Vollbibel erschienene Zürcher Bibel, die unter der Leitung von Huldrych Zwingli und Leo Jud übersetzt und von Christoph Froschauer gedruckt wurde. Die Zürcher Bibelübersetzung diente mit ihren alemannischen Spracheigenheiten zunächst der besseren Verständlichkeit für Süddeutsche und Eidgenossen, die sich damals mit dem Lutherdeutsch schwertaten. Zudem war sie zunehmend auf philologisch-exegetische Genauigkeit bei der Übertragung der hebräischen und griechischen Urtexte bedacht. Je stärker die theologischen Differenzen zwischen Luther und Zwingli in der Folge des Abendmahlsstreits aufbrachen, desto mehr spiegelten sich diese auch in den Zürcher Bibeleditionen wider.[18] Die auf Luther basierende, aber schon vor seiner Vollbibel erschienene niederdeutsche Lübecker Bibel (1533/34) war der Prototyp für weitere reformatorische Bibelübersetzungen in nordeuropäischen Ländern wie Dänemark oder Schweden.

Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 100 Jahre zuvor begünstigte den Siegeszug der Bibelverbreitung in der jeweiligen Muttersprache. Luther brach mit der Tradition der Wort-für-Wort-Übersetzungen der Vulgata und wurde dafür auch kritisiert. Er verteidigte sich mit dem Hinweis, dass der Wort für Wort übersetzte Text kein Deutsch sei, weil keiner so reden würde. Er habe aber Deutsch und nicht Lateinisch oder Griechisch reden wollen und daher bei seiner Übersetzung „dem Volk aufs Maul geschaut“[19].

Als Reaktion auf die Lutherbibel veröffentlichte die katholische Kirche auf fürstliches Drängen hin, jedoch mit Bedenken, zögerlich so genannte Korrekturbibeln.

Niederländisch

Die Liesveldt Bibel wurde von Jacob van Liesvelt als erste vollständige niederländische Bibel 1526 in Antwerpen nach lateinischen und deutschen Vorlagen übersetzt und gedruckt. Sie wurde in derselben Stadt bis 1542 nachgedruckt, danach bekam Liesvelt Schwierigkeiten mit der Obrigkeit und wurde 1545 als Ketzer verurteilt und hingerichtet. Die Täufer nahmen diese Bibel nach Emden mit, wo sie von Willem Gailliart erneut gedruckt wurde. Das Neue Testament wurde zuvor nach der lateinischen Übersetzung von Erasmus von Rotterdam überarbeitet.

Jan Utenhove, ein Flame aus Gent, übersetzte 1556 in Emden das Neue Testament aus dem Griechischen; wegen einer eigenwilligen Sprache und Form setzte es sich jedoch nicht durch.

Die Biestkens Bibel wurde vom Drucker Nicolaes Biestkens 1560 veröffentlicht. Sie basierte auf einer Übersetzung der Lutherbibel in die niederdeutsche Mundart und wurde in Täuferkreisen verwendet.

Johannes Dyrkinus profitierte von Utenhove und übersetzte 1559 in Emden auch das Neue Testament aus dem Griechischen. Mit der Übersetzung des Alten Testaments von Martin Luther wurde es durch Gottfried van Winghen 1562 zur Emder Bibel oder Deux-aes-Bibel zusammengestellt. Sie sollte die nächsten Jahrzehnte die wichtigste Bibel der Reformierten sein.

Der Kanoniker Nicolaas van Winghe aus Löwen schuf die Löwener Bibel 1548, die auch in Antwerpen gedruckt und von der katholischen Kirche autorisiert wurde. Die Moerentof Bibel von 1599 wurde bis ins 19. Jahrhundert zur Bibel der Katholiken.

1619 wurde an der reformierten Dordrechter Synode eine Bibelübersetzung aus den Grundsprachen beschlossen. Mehrere Übersetzer und Revisoren aus verschiedenen Regionen des Landes machten sich danach in der Universitätsstadt Leiden an die akribische Arbeit. Die daraus entstandene Statenvertaling-Bibel (deutsch: Staatenübersetzung) wurde 1637 bei Paulus Aertsz. van Ravensteyn gedruckt. In der Folge wurde aus ihr sowohl in den Familien als auch in den reformierten Kirchen vorgelesen, so dass sie eine sprachbildende, kulturprägende und einigende Wirkung entfalten konnte.[20][21]

Polnisch

1539 übersetzte der katholische Priester und Professor der Krakauer Akademie Walenty Wróbel Żołtarz Dawidów (deutsch: Psalter Davids), und 1541 Dichter Mikołaj Rej Psałterz Dawidów (Psalter Davids).

Die Lutherische Königsberger Bibel von Stanislaw Murzynowski war die erste evangelische Übersetzung des Neuen Testaments und wurde 1551 bis 1553 von Jan Suklecjan in Königsberg gedruckt.

Als Reaktion übersetzte Marcin Bielski 1556 das Neue Testament, das in der Druckerei von Scharffenberg in Krakau herausgekommen war. 1561 erschien in der gleichen Druckerei mit der Leopolita-Bibel oder Scharffenberg-Bibel die erste ganze Bibel. Der eigentliche Übersetzer ist nicht bekannt, der Text wurde vom Priester Jan Nicz berichtigt und vorbereitet, der den Übernamen Jan Leopolita (deutsch: Jan Lemberger) trug.

Die Brester Bibel (oder Radziwiłł Bibel, Calvinische Bibel, Pinczówer Bibel) wurde 1563 in Brest herausgegeben. Hauptinitiator und Förderer war der Fürst Nikolaus von Radziwill, übersetzt wurde sie aus dem Hebräischen und Griechischen von einer Gruppe calvinistischer Übersetzer. Dank ihrer knappen, flüssigen und reichhaltigen Sprache wurde das Neue Testament häufig verwendet und viermal nachgedruckt.[22]

Die Nieświeżer Bibel oder Budny Bibel wurde vom arianischen Schriftsteller Szymon Budny 1572 in Nieśwież veröffentlicht. Der wortgetreuen Übersetzung aus den Grundsprachen sind Bemerkungen und Fußnoten der Polnischen Brüder angefügt. Das Neue Testament erfuhr 1574 und 1584 eine Neuauflage.

1599 erschien die Wujek-Bibel, die zuvor vom katholischen Priester Jakub Wujek übersetzt worden war. Die Qualität dieser Bibel zeigte sich darin, dass sie bis weit ins 20. Jahrhundert mit kleinen Korrekturen unter Katholiken in Gebrauch war.

1632 wurde die Danziger Bibel in der Druckerei Hünefeld gedruckt, die vom Priester Daniel Mikołajewski übersetzt worden war. Für seine wortgenaue Übersetzung hatte er sowohl katholische als auch evangelische Bibeln als Vorlagen benutzt. Sie setzte sich bei den Evangelischen mehrheitlich durch und wurde daher zwanzigmal nachgedruckt.[23]

Slowenisch

Nachdem der slowenische Reformator Primož Trubar[24] bereits das Neue Testament aus dem deutschen Text von Martin Luther ins Slowenische übersetzt hatte, verwirklichte Jurij Dalmatin 1584 als erster die Übersetzung der gesamten Heiligen Schrift aus dem Hebräischen beziehungsweise Griechischen in seine Muttersprache.[25] Dabei nahm er die deutsche Fassung von Luther zu Hilfe und bediente sich der gefestigten christlichen Terminologie, wie sie erstmals im slowenischen Sprachraum in den Freisinger Denkmälern gegen Ende des 10. Jahrhunderts auf der Grundlage des Alt-Ladinischen erstellt worden war.[26] Das Slowenische der Dalmatinbibel entsprach als Schriftsprache den sprachlichen Bedürfnissen einer agrarischen und frühurbanen Gesellschaft.

Spanisch

Der Mönch Casiodoro de Reina des Hieronymitenordens kam zum Ende der 1550er Jahre in Kontakt mit dem Luthertum. Um sich der Verfolgung durch die Inquisition zu entziehen, verließ er 1557 das Spanische Königreich. Während seines Exils in den verschiedenen Städten Frankfurt am Main, London, Antwerpen, Orléans und Bergerac, finanziert durch verschiedene Quellen, begann er mit der Übersetzung der Bibel ins Spanische. Dabei verwendete er unterschiedliche Werke als Textquellen. Die Übersetzung des Alten Testaments basierte auf dem hebräischen masoretischen Text. Als Sekundärquelle scheint er die Ferrara Bible auf Ladino und die Vetus Latina stark genutzt zu haben. Die Übersetzung des Neuen Testaments basierte auf dem griechischen Textus Receptus. Für das Neue Testament waren die Übersetzungen von Francisco de Enzinas und Juan Pérez de Pineda eine große Hilfe. Auch hier gebrauchte er die Vetus Latina. Daneben verwendete er wohl auch syrische Manuskripte. Seine Übersetzung wurde 1569 in Basel gedruckt. Eine von Cipriano de Valera revidierte Ausgabe, deshalb Reina-Valera-Bibel genannt, erschien 1602 in Amsterdam.[27]

Tschechisch

Erste Bibelübersetzungen in der Reformationszeit waren die Severins Bibel von 1529 und 1537, die Nürnberger Bibel von 1540, die Melantrichs Bibel (erschienen 1552, 1557, 1561, 1570 und 1577) und Veleslavíns Bibel von 1613.

Ende des 16. Jahrhunderts entstand mit der Kralitzer Bibel die erste vollständige tschechische Bibelübersetzung, die auf den Grundtexten beruhte. Sie wurde von den Böhmischen Brüdern 1579 bis 1593 in Kralice nad Oslavou übersetzt. Der Kralitzer Psalter wurde 1579 und 1581 veröffentlicht, das Neue Testament im Taschenbuchformat 1596, und der sechste Teil der Kralitzer Bibel, das Neue Testament, konnte 1601 zum zweiten Mal aufgelegt werden. Eine einteilige Kralitzer Bibel wurde 1596 und 1613 erstellt.

Ein Manuálník, ein Manual, das den Kerngehalt der gesamten Bibel umfasste, wurde von Johann Amos Comenius zusammengestellt und 1658 gedruckt.

Zwischen 1677 und 1715 erschien mit der Sanct-Wenceslaus-Bibel, die von Jesuiten übersetzt worden war, die erste tschechische Bibel, die von der katholischen Kirche herausgegeben wurde.[28]

Ungarisch

Ungarische Pfarrer, die in Wittenberg bei Martin Luther und Philipp Melanchton studiert hatten, brachten den neuen evangelischen Glauben, der auf einer neueren, freieren Schriftauslegung der Bibel beruhte, nach Ungarn. So nahm auch das Bedürfnis nach einer neuen ungarischen Bibelübersetzung zu. István Bencédi Székely übersetzte 1548 die Psalmen nach einer Vorlage des Basler Humanisten und Hebraisten Sebastian Münster von 1535. 1551 bis 1565 übersetzte ein Team von Gáspár Heltai in Klausenburg die ganze Bibel. Finanziert wurde sie durch Johann Sigismund Zápolya und weitere evangelisch gewordene Adlige. 1565 bis 1567 übersetzte der reformierte Pfarrer Peter Melius Teile des Alten Testaments und das Neue Testament. Er war vorwiegend exegetisch motiviert und teilweise auch durch die in Osteuropa starke rabbinische jüdische Tradition beeinflusst. 1586 erschien ein weiteres Neues Testament von Tamás Félegyhazi in Debrecen, dem reformierten Zentrum Ungarns.

Auch der ab 1570 wirkende nonadorantistische Unitarier Miklós Bogáti Fazekas und der Sabbatianer Simon Péchi fertigten eigene Bibel- oder Bibelteilübersetzungen an.

Die katholische Reaktionen auf die evangelischen Bibeln erfolgten durch Jesuiten: Miklós Telegdi legte in seinen Predigten Bibeltexte aus, die 1577 bis 1580 in Wien und Nagyszombat gedruckt wurden. György Káldi übersetzte die ganze Bibel, die nach einem langen katholischen Genehmigungsverfahren 1626 in Wien veröffentlicht werden konnte.

1590 erschien die Vizsoly-Bibel beim Drucker Bálint Mantskont in Vizsoly, die von einer Gruppe um Gáspár Károlyi übersetzt und von Adligen finanziert worden war. Albert Szenci Molnár überarbeitete einige Jahre später die geschätzte Vizsoly-Bibel, die dann 1608 in Hanau und 1612 in Oppenheim gedruckt werden konnte.[29]

Weitere

- Biblia Ruska, ins Altbelarussische bzw. Ruthenische (1517 in Prag) von Francysk Skaryna

- Complutensische Polyglotte, erste gedruckte Polyglotte in Alcalá de Henares 1517 (Hebräisch, Griechisch, Aramäisch und Latein)

- La Sainte Bible en français (translatée selon la pure et entière traduction de Saint-Hierosme), 1530 in Paris und Nérac von Jacques Lefèvre d’Étaples (Psalmen bereits 1509, Paulusbriefe 1512, NT 1523)

- Bibbia, ins Italienische von Antonio Brucioli 1532 in Venedig[30]

- Bible d’Olivétan, ins Französische von Pierre-Robert Olivétan (1535)[31]

- Evangeliar von Peressopnyzja, ins Altukrainische bzw. Ruthenische (1556–1561 im Kloster von Peressopnyzja in Wolhynien)

- Ostroger Bibel, ins Kirchenslawische (1580/81)

17. und 18. Jahrhundert

- Piscator-Bibel, ins Deutsche (1602/04, von Johannes Piscator)

- Diodati-Bibel, ins Italienische (1607, von Giovanni Diodati)

- Authorized Version oder King-James-Bibel, ins klassische Englisch (1611)

- Bibla Sacra, ins Ladinische des Romanischen (1679, von Jacob Antonius Vulpius; NT bereits 1560, von Jachiam Tütschett Bifrun)[32]

- Die Biblia pentapla (1711–1713) stellte erstmals fünf rezipierte nachreformatorische Bibelübersetzungen verschiedener Konfessionen zum Vergleich nebeneinander.

- Tranquebar-Bibel (1713, NT 1711), in tamilischer Sprache, von Bartholomäus Ziegenbalg.

- Bibla Sacra, ins Sursilvanische des Romanischen (1717/19, in Chur; NT bereits 1648, von Lucius Gabriel)[32]

19. Jahrhundert

Deutsch

Bereits im 19. Jahrhundert wurde ein erneuter Ruf nach leser- und verständnisorientierter Bibelsprache laut. 1819 erschien die Bibelrevision von Johann Friedrich von Meyer („Bibel-Meyer“), der sich um eine sprachliche Modernisierung bemühte, ohne den Charakter der Lutherbibel aufzugeben.

Im Zuge der Erweckungsbewegung nahm die Erstellung der Elberfelder Bibel (NT 1855; AT 1871) Gestalt an, bei der die Wörtlichkeit der Übersetzung Vorrang vor sprachlicher Schönheit hatte.

Leander (eigentl. Johann Heinrich) van Eß sah seine Lebensaufgabe in der Verbreitung der Bibel unter dem katholischen Volk. Seine Übersetzungen beruhen auf der Vulgata (NT 1807) und auf den Ursprachen (AT 1822/1836).

Unter Katholiken war die Bibelübersetzung des Joseph Franz von Allioli, Professor für orientalische Sprachen, weit verbreitet und wurde bis zur Erstellung der Einheitsübersetzung in der Liturgie verwendet (1830–1834). Sie beruht auf der Vulgata, berücksichtigt aber in den Anmerkungen den hebräischen bzw. griechischen Text.

Andere

- Christian Albrecht, Heinrich und Zara Schmelen, G. Krönlein, in Nama (Bibelteile 1815 und 1831, NT 1866)[33]

- Adoniram Judson, in birmanische Sprache (1834)

- Johann Ludwig Krapf, in Oromo (Bibelteile 1841, NT 1875)[34]

- Johann Ludwig Krapf u. a., in Swahili (Bibelteile 1844, NT 1879, Bibel 1891)[35]

- Samuel Ajayi Crowther, in Yoruba (Bibelteile 1850, NT 1862, Bibel 1884)[36]

- Robert Moffat, in Setswana (1857)[37]

- Alfred Saker, in Duala (NT 1861/1862, Bibel 1872)[38]

- Louis Segond, ins Französische (1873/1874)

- James Curtis Hepburn (1874–1888, Initiator), ins Japanische

- Nikolai von Japan (orthodox), ins Japanische (1880/1901[39])

20. Jahrhundert

Deutsch

- Die Miniaturbibel (1905) von Franz Eugen Schlachter, an die Lutherbibel, aber auch die alte Zürcher Bibel angelehnt, ist die Urfassung der Schlachter-Bibel. Sie wurde 2003 als Schlachter 2000 das letzte Mal revidiert.

- Der Kapuziner Konstantin Rösch übersetzte 1914 die Evangelien und die Apostelgeschichte und bis 1921 das ganze NT neu aus dem Urtext, unter Berücksichtigung der Vulgata, wobei er besonders auf die Lesbarkeit Wert legte.

- Das Neue Testament in die Sprache der Gegenwart übersetzt und kurz erläutert von Ludwig Albrecht (1920)

- Die Menge-Bibel, übersetzt von Hermann Menge, ist eine philologisch geprägte, aber sinngetreue Übersetzung. 1909 erschien Das Neue Testament, 1926 erschien Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments.

- Die Schrift, die „Verdeutschung“ des Tanach durch Martin Buber und Franz Rosenzweig aus dem Hebräischen (1926–1938).

- Übersetzung des Neuen Testaments ins Plattdeutsche von Pastor Ernst Voß, erschienen im Jahre 1929 unter dem Titel: Dat Ni Testament för plattdütsch Lüd in ehr Muddersprak oewerdragen. Aktuelle Ausgabe 1986 unter ISBN 3-7461-0006-2.

- Der Kapuziner Eugen Henne übersetzte 1934 das Alte Testament aus dem Grundtext; als Gesamtausgabe zusammen mit dem NT von Konstantin Rösch war diese Bibelausgabe im katholischen Raum jahrzehntelang sehr verbreitet.

- Die heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes, übersetzt von den katholischen Theologen Paul Rießler und Rupert Storr (1924, „Grünewald-Bibel“, „Mainzer Bibel“)[40]

- Die Herder-Bibel, Textgrundlage des ab 1937 im Verlag Herder erschienenen mehrbändigen Werkes Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, von 1968 bis 1984 Bestandteil der Jerusalemer Bibel und seit 2005 als selbstständige Übersetzung neu aufgelegt.

- Das Konkordante Neue Testament (KNT) legte 1939 Adolph Ernst Knoch vor.

- Die Botschaft Gottes, auch Volkstestament (1940/41) war eine im nationalsozialistischen Sinne umgeschriebene und aller Verweise aus das Alte Testament und das Judentum beraubten Fassung des Neuen Testaments, die vom Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben herausgegeben wurde.

- Die Übersetzung des Neuen Testamentes von Otto Karrer (1950, verbessert 1954 und 1959) aus dem Urtext ist in leicht lesbarer, aber sakraler Sprache gehalten.

- Die Bibelübersetzung von Vinzenz Hamp, Meinrad Stenzel und Josef Kürzinger aus dem Urtext, erschienen 1956 (erste Teile des AT bereits 1949 als Teil der Echter-Bibel erschienen, NT 1953) vereinigt Texttreue und gute Lesbarkeit. Die im Pattloch-Verlag erschienene Bibel (Pattloch-Bibel) erfuhr zahlreiche (über 50) Ausgaben, teils als Familienbibel oder mit reicher Bebilderung (Hundertwasser-Bibel). Kürzingers Übersetzung des Neuen Testamentes zählt bis heute zu den besten Übersetzungen, die es gibt.

- Die Bruns-Bibel, übersetzt von Hans Bruns, erschien 1957 als Teilausgabe (Neues Testament) und 1961 als Vollbibel im Brunnen Verlag. Im Jahre 1993 erschien eine durchgesehene, neu gestaltete Auflage. Die Bruns-Bibel ist in verständlichem, modernem Deutsch gehalten, gilt als weitgehend zuverlässig und ist die erste weit verbreitete kommunikative Übersetzung des 20. Jahrhunderts. Sie enthält Einleitungen und Anmerkungen. 2013 erschien sie in der 16. Auflage.

- Die katholische Einheitsübersetzung ist die 1962–1980 erstellte einheitliche Übersetzung für den römisch-katholischen Gottesdienst. Sie wurde von katholischen Theologen unter zeitweiliger evangelischer Beteiligung erarbeitet.

- Die Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift der Zeugen Jehovas, aus dem Englischen unter Berücksichtigung der Ursprachen und der Sonderlehren der Glaubensgemeinschaft (1971; rev. 1986)[41][42]

- Die Jörg-Zink-Bibel, eine Übertragung in modernes Deutsch, legte der Übersetzer 1966 (NT) vor, die vollständige Bibel kam 1998 heraus.

- Die Gute Nachricht Bibel (1968; rev. 1997) ist ein sich selbst als „kommunikative Übersetzung“ verstehendes, interkonfessionelles Projekt an der Sprache des Journalismus orientierter Übersetzer.

- Das Münchener Neue Testament (ab ca. 1970) sucht die Vermeidung „gängiger“ Übersetzungen, wobei es Kompromisse eingeht, um „die Anstößigkeit des Textes nicht zu überziehen“. Es hält an der Priorität des Textes fest und verfolgt den Grundsatz „So griechisch wie möglich, so deutsch wie nötig“.

- Die Geschriebene (DaBhaR-Übersetzung) ist eine konkordante Bibelübersetzung von Fritz Henning Baader, die zwischen 1975 und 1990 entstand.

- Auch Hoffnung für alle versteht sich als kommunikative Bibelübersetzung, die mehr Wert auf inhaltliche Verständlichkeit als auf Worttreue legt. Das NT erschien 1982 (Neubearbeitung 2002), das AT 1996.

- Ds Nöie Teschtamänt Bärndütsch, von Hans und Ruth Bietenhard 1984 übersetzt, gibt den Text in berndeutschem Dialekt wieder.

- Seit 1988 erscheint die Neue Genfer Übersetzung (NGÜ), die eine natürliche und zeitgemäße Sprache nutzt und auf dem Prinzip der funktional-äquivalenten Übersetzung fußt.

- 1989 erregte das Das Neue Testament. Übersetzt von Fridolin Stier Aufsehen durch seine ungewöhnliche drastische, an der Sprachgewalt der buberschen AT-Übersetzung orientierten Sprache.

- 1990 veröffentlichte der zum Christentum konvertierte Jude David H. Stern eine englische „Übersetzung des Neuen Testamentes, die seiner jüdischen Herkunft Rechnung trägt“, sie erschien 1994, übersetzt von Sieglinde Denzel und Susanne Naumann, auf Deutsch.

- Zu den umstrittenen Bibelprojekten zählen das wienerische Da Jesus und seine Hawara (1971) von Wolfgang Teuschl, Der große Boss. Das Alte Testament. Unverschämt fromm neu erzählt (1984) von Fred Denger, Der Junior-Chef. Das Neue Testament lammfromm neu erzählt (1989) von Michael Korth.

Ukrainisch

- Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments (1903, Wien), die erste Übersetzung der ganzen Bibel ins Ukrainische von P. Kulisch, J. Puluj und I. Netschuj-Lewyzkyj.

- Die Bibel (1962, London), die Übersetzung vom Primas der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche von Kanada Iwan Ohijenko.

- Die Heilige Schrift (1963, Rom), die vom römisch-katholischen Priester Iwan Chomenko übersetzte Bibel.

Andere

- Scofield-Bibel, (Cyrus I. Scofield), ins Englische (1909)

- New American Standard Bible, ins moderne Englisch, jedoch so wörtlich wie möglich (NT 1963, ganze Bibel 1971)

- Koreanische ökumenische Bibelübersetzung (공동번역성서, 1977–1999) (공동번역 성서 (1977) / 공동번역 성서 개정판 (1999))

- New International Version, ins moderne Englisch (1978)

- Tschechische ökumenische Bibelübersetzung (ČEP, 1961–1979)

- „The Living Torah“ von Rabbi Aryeh Kaplan (1981), neue Übersetzung aus traditionellen jüdischen Quellen ins zeitgemäße Englisch, zweisprachig, mit Indizes, die auch Unterschiede zu bekannten Übersetzungen hervorheben; ISBN 978-0-940118-35-5

- Neues Testament, ins Aserbaidschanische von Mirza Khazar (1975–1982)

- Esperanto-Übersetzung „La Sankta Biblio“, Malnova kaj Nova Testamentoj, tradukitaj el la originalaj lingvoj. La Malnova Testamento el la hebrea originalo tradukis Lazaro Ludoviko Zamenhof, Londono, Brita kaj Alilanda Biblia Societo 1990, ISBN 0-564-00138-4

- Biblia sagrada, Tradução interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em portuguēs corrente, Edição da Sociedade Bíblica de Portugal 2000, ISBN 972-9085-43-9.

- Nová Bible Kralická (dt.: Neue Kralitzer Bibel), Ausgabe des tschechischen Neuen Testaments (1994–1998) und weiterer Bibelteile (1998–2008). Die ganze Bibel erschien 2009 nach nochmaliger Durchsicht der bereits erschienenen Teile unter dem Namen Bible 21.

- Subodh-Bibel (सुबोध बायबल (जुना + नवा करार) Subodh Bible (Juna + Nava Karar)) in Marathi durch Francis D’Britto

21. Jahrhundert

Deutsch

- Die Volxbibel ab 2005 gilt als erstes Bibelprojekt weltweit, das unter einer Creative-Commons-Lizenz im Internet über ein Wiki weiter bearbeitet und veröffentlicht wird. Die aktuelle Versionsnummer ist 4.0.

- Die Neues Leben Bibel ist eine kommunikative Bibelübersetzung, die im Jahre 2006 erschienen ist (Neues Testament 2002).[43]

- Die Bibel in gerechter Sprache, ein evangelisches Bibelprojekt, erschien erstmals 2006. Sie möchte Ungerechtigkeiten vorbeugen, die durch männliche, judenfeindliche oder herrschaftliche Sichtweisen bedingt seien, oder derartige Ungerechtigkeiten ausgleichen. Dazu bearbeitet sie den Text durch Betonung weiblicher Aspekte oder Zufügung weiblicher Personen (z. B. „Apostelinnen und Apostel“), durch Glättung innerjüdischer Kritik und Ähnliches mehr. Die Bibel in gerechter Sprache ist sowohl theologisch als auch sprachlich umstritten.

- Seit 2007 wird eine jüdische Übertragung der Tora erarbeitet und im Internet zugänglich gemacht. Sie trägt den Namen Parascha – Die Junge Tora. Sie ist nach den Paraschen des synagogalen Lesezyklus aufgebaut und zielt vor allem auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Leser. Nach und nach sollen auch Kommentare beigegeben werden, um die (jungen) Leser in die Problematik des Textes einzuführen und auf jüdische Traditionen aufmerksam zu machen.[44]

- 2008 erschien die Bibel für Schwoba von Pfarrer Rudolf Paul, eine direkte Übersetzung der Urtexte ins Schwäbische.[45]

- 2009 erschien Willkommen daheim,[46][47] eine Übertragung des Neuen Testaments durch Fred Ritzhaupt in leicht verständliches Deutsch. Fallweise sind (meist in Klammern) Erklärungen eingefügt, damit die Leser ohne Kommentar auskommen.

- Bei der 2009 erschienenen Neuen Genfer Übersetzung (NGÜ) handelt es sich um ein Neues Testament, das um möglichst hohe inhaltliche Genauigkeit bemüht ist und sich gleichzeitig einer modernen, verständlichen Ausdrucksweise bedient. Nach Teilausgaben 2000 und 2003 erschien 2009 das ganze Neue Testament, 2011 ergänzt durch das Buch der Psalmen. 2015 erschien das Neue Testament mit Psalmen und Sprüchen. Seit 2015 ist der Brunnen Verlag, Gießen, dem bisherigen Herausgeberkreis Deutsche Bibelgesellschaft und Genfer Bibelgesellschaft beigetreten. Dadurch soll die Übersetzungsarbeit am Alten Testament forciert werden.

- 2010 erschien die Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ bibel.heute) von Karl-Heinz Vanheiden. Die NeÜ ist eine sinngenaue Bibelübersetzung mit einer klaren Orientierung am Grundtext und einer zeitgemäßen und flüssigen Sprache.

- Seit 2005 arbeitet die Deutsche Bibelgesellschaft an der BasisBibel. Das Neue Testament erschien im Oktober 2010 in Buchform. Die eigentliche Ausgabe ist aber die elektronische, bei der zusätzliche Informationen direkt mit dem Bibeltext verlinkt sind. Die Übersetzung will leicht verständlich und gleichzeitig nahe am Urtext sein. Der Verständlichkeit wegen enthält kein Satz mehr als 16 Wörter.

- Die Offene Bibel ist ein ökumenisches und gemeinnütziges Projekt, das seit 2009 an mehreren frei lizenzierten Übersetzungen arbeitet. Für verschiedene Zwecke bietet sie verschiedene Fassungen des Bibeltexts an, etwa eine „Studienfassung“ – eine recht genaue Übersetzung mit detaillierten Fußnoten und in Klammern angezeigten Alternativübersetzungen –, oder eine kommunikativ gehaltene „Lesefassung“. Mit Texten in Leichter Sprache wird experimentiert. Die Mitarbeit steht, ähnlich wie bei Wikipedia, allen Interessierten offen.[48]

- Im Herbst 2016 wurde die revidierte Einheitsübersetzung 2017[49] vorgestellt. Die vollständig durchgesehene und überarbeitete Neuausgabe soll auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung sein, näher am Grundtext und zeitgerecht formuliert. Die Einheitsübersetzung wird im gesamten deutschsprachigen Raum genutzt und ist die verbindliche Bibel in der katholischen Kirche.

- Anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 wurde am 19. Oktober 2016 die revidierte Lutherbibel vorgestellt, die auch als kostenlose App erhältlich ist.[50]

- Die revidierte Bibel der Zeugen Jehovas unter dem Titel "Die Bibel. Neue-Welt-Übersetzung", wie die erste Version aus dem Englischen unter Berücksichtigung der Ursprachen mit mehr Wert auf Lesbarkeit und Verständnis als die vorherige Version (2018)[51]

- Die Bibel in deutscher Fassung (2022), ist eine strukturtreue direkte Übersetzung von Herbert Jantzen und Thomas Jettel, aus den Urtexten (AT Masoretischer Text, NT Byzantinischer Mehrheitstext).

Andere

- 2005 erschien die Heilige Bible, eine moderne koreanische Bibelübersetzung. Die Heilige Bible ist eine koreanische Bibelübersetzung für den liturgischen Gebrauch im römisch-katholischen Gottesdienst.

- 2005 erschien eine neue Übersetzung des Neuen Testaments ins Norwegische, 2011 lag die gesamte Bibel unter dem Titel Bibel 2011 vor.

- 2009 erschien die Bible 21, eine moderne tschechische Bibelübersetzung.

- Die Lexham English Bible ist eine sehr wörtliche englische Übersetzung, die aus einer Interlinear-Übersetzung hervorging. Das NT erschien 2010, das AT 2011. Dank einer liberalen Lizenz steht die LEB kostenfrei zur Verfügung.

- 2011 wurde die Common English Bible veröffentlicht. Sprachlich zielt sie darauf ab, für die Mehrheit der Englisch sprechenden Leser problemlos verständlich zu sein.

- Ebenfalls 2011 erschien die englische International Standard Version als Vollbibel (NT 1998). Die Übersetzung hat hohe literarische Ansprüche (so wird Dichtung als Reim wiedergegeben)[52] und will genau bleiben, wo es geht, und freier übersetzen, wo es nötig ist.

Remove ads

Problematik

Zusammenfassung

Kontext

Ziele und Hauptgruppen von Übersetzungen

Je nachdem, welches Ziel mit einer Übersetzung hauptsächlich verfolgt wird, entsteht ein Text, der sich einer der vier folgenden Hauptgruppen oder Klassen von Übersetzungen zuordnen lässt. Die Zuordnung ist dann schwierig, wenn die Übersetzer sich mehreren Zielen gleichzeitig verschrieben haben. So nimmt z. B. die Einheitsübersetzung eine Mittelposition zwischen einer philologisch möglichst präzisen und einer kommunikativen, leichter verständlichen Übersetzung ein.

Philologische Übersetzungen

Sie versuchen, in großer Loyalität zum Ausgangstext in die Zielsprache zu übersetzen, und dies möglichst in derselben Form (Strukturtreue). Diese Übersetzungen haben einen wissenschaftlichen Anspruch und sind oft von einem Expertenkollektiv verfasst. Sie geben Aufschluss über die Gründe für im Detail gewählte Formulierungen und machen sie so transparent und nachprüfbar.

Kommunikative Übersetzungen

Viele moderne Bibelübersetzungen sollen die Bibel einem breiten Leserkreis verständlich machen, zugleich aber auch religiöse und sprachliche Traditionen bewahren.[53] Sie übersetzen daher zum einen in die Alltagssprache ihrer Leser, zum anderen übernehmen sie eingebürgerte theologische Zentralbegriffe wie Evangelium, Taufe, Sünde, Jünger und andere.

Übertragungen

Der Ausdruck „Übertragung“ kennzeichnet zumeist eine freiere, nicht primär an der Ursprache, sondern an der Wirkung orientierte Bibelübersetzung. Übersetzungsfachleute verwenden den Ausdruck selten oder gar nicht.

Die oft von Einzelpersonen erstellten „Übertragungen“ sind bewusst subjektiv-eigenwillig, um einen bestimmten Aspekt des Urtextes zu beleuchten: etwa die Übersetzung des Markusevangeliums von Walter Jens. Wieder andere stellen eine mehr künstlerische Auseinandersetzung mit dem Urtext dar, so die Übersetzung von Jörg Zink, die sich stellenweise bereits auf dem Weg zu einer Bearbeitung befindet.

Bearbeitungen

Von Bearbeitungen spricht man, wenn der Inhalt stark angepasst wird. Dabei kann unterschieden werden:

- Adressatenvariante Bearbeitungen richten sich an ein Publikum, an das sich der Urtext ursprünglich nicht speziell richtete, beispielsweise Kinder, Jugendliche (Volxbibel), Gelegenheitsbibelleser.

- Intentions- oder funktionsvariante Bearbeitungen verfolgen einen Sinn, den der Urtext ursprünglich nicht verfolgte: Heranführung an die Bibel, Unterhaltung, Parodie z. B. Der große Boss, Bibelcomics, manche Dialektausgaben, chronologische Zusammenstellungen der biblischen Geschichte, Nacherzählungen in Romanform.

- Medienvariante Bearbeitungen sind Bearbeitungen für ein anderes Medium, z. B. für Comic, Film, Fernsehen, Hörspiel, Computerspiel.

Bearbeitungen sind oft keine Übersetzungen im engeren Sinne, sondern gehen von einer vorhandenen Übersetzung aus. Man bezeichnet sie dann als intralingual („innerhalb derselben Sprache“) oder intrakulturell („innerhalb derselben Kultur“).

Allgemeine Bedingungen

Das Ergebnis einer Übersetzung hängt von einer Reihe vorgegebener Einflussgrößen ab:

- dem verwendeten Ausgangstext (Original- oder Sekundärtexte)

- dem Projektumfang (ganze Bibel oder nur Teile, ganz neue oder nur Revision einer vorhandenen Übersetzung, jeweiliger Bibelkanon)

- der Zielsprache und ihren Eigenheiten

- der Zielgruppe und ihren Rezeptionsbedingungen (Zielkultur)

- dem Glauben des Übersetzers, seiner Konfession, religiösen Tradition und Sozialisation,

- dem Übersetzungsansatz

- dem angestrebten Sprachstil

- den beteiligten Personen (Auftraggeber, Übersetzer, Redakteure, Berater wie Linguisten, Historiker, Archäologen, Theologen und Korrektoren)

- den äußeren Bedingungen (Zusammenarbeit, Organisation, Ort und Zeit).

Besondere Probleme

Zeitabstand und Spracheigenheiten

Bibelübersetzungen sollen eine Brücke von einer fremden, vergangenen Kultur und Denkweise zu modernen Lesern schlagen. Die alten, heute toten Sprachen der Urtexte mit ihrer eigentümlichen Ausdrucksweise (Grammatik, Lexik) stellen hohe Anforderungen an die Übersetzungsarbeit. Im Falle des Alten Testaments kommt erschwerend dazu, dass außerhalb dessen so gut wie keine althebräischen Schriften überliefert sind, die als Vergleichsmaterial dienen könnten.

Neben sprachlichen spielen auch inhaltliche Verständnisschwierigkeiten bei der Übersetzung der Bibel eine Rolle. Schon die biblischen Schriften selbst bezeugen diese mehrfach (z. B. 2 Petr 3,16 EU).

Textvarianten in den Vorlagen

Für AT und NT liegen eine Reihe voneinander abweichender Handschriften vor. Eine Bibelübersetzung setzt daher die Auswahl einer Textversion voraus. Einige Bibelausgaben bieten Varianten aus unterschiedlichen Ursprungstexten als Fußnoten.

Für die hebräische Bibel sind die bedeutendsten Texte der hebräische masoretische Text und die griechische Septuaginta. Der masoretische Text wird in protestantischen Kirchen traditionell als der verlässlichere angesehen. Orthodoxe Kirchen bevorzugen dagegen traditionell die Septuaginta, die bereits eine Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische darstellt. Frühere katholische Übersetzer gingen meist von der ersten Fassung der Vulgata aus. Wie Hieronymus nehmen heute auch katholische Übersetzer meist hebräische Ausgangstexte als Grundlage. Moderne wissenschaftliche Übersetzungsarbeit zieht sämtliche verfügbaren antiken Übersetzungen und Bibelhandschriften heran.

Für das NT gibt es eine Vielzahl an Sekundärquellen und Manuskripten, deren wichtigste (Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus) aus dem 4. Jahrhundert stammen und seit dem 19. Jahrhundert Grundlage aller traditionellen Übersetzungen sind. Dabei ist nicht gesagt, dass diese ältesten Handschriften auch die verlässlichsten sind. Im 4. Jahrhundert waren die Schriften der Bibel schon relativ weit verbreitet. Signifikante Änderungen des Textes wären – wenn man solche unterstellt – logistisch kaum machbar gewesen, da diese in allen Handschriften der damaligen Welt hätten vorgenommen werden müssen. Man vertraute deshalb auch Handschriften aus späteren Zeiten, wo sie untereinander im Wesentlichen gleich sind, und spricht in diesem Zusammenhang vom „Mehrheitstext“ oder auch „byzantinischen Text“.

Die Schriften der Bibel gelten als die bestüberlieferten Texte des Altertums. Als man 1947 in Qumran Jesaja-Abschriften aus der Zeit vor der christlichen Zeitrechnung fand, enthielten sie nur marginale Abweichungen von dem heute in hebräischen Bibelausgaben stehenden Text.

Revisionen

Die meisten Übersetzungen werden ständig überarbeitet. Bedingt durch den natürlichen Sprachwandel können einst treffende, leichtverständliche Formulierungen in Vergessenheit geraten und müssen deshalb ersetzt werden. Wo Luther „Eidam“ verwendete, steht heute „Schwiegersohn“, statt „Farren“ heißt es „Rind“. Neue linguistische oder historische Erkenntnisse können Überarbeitungen notwendig machen. Nicht zuletzt beeinflussen auch Erfahrungen in der Glaubenspraxis, die mit vorangegangenen Übersetzungen gemacht wurden, spätere Übersetzungen – beispielsweise Luther, der die Glaubenssätze seiner Zeit mit großer Entschlossenheit umzusetzen versuchte, aber daran scheiterte und aus dieser Erfahrung heraus eine Neuinterpretation der Paulusbriefe entwickelte.

Remove ads

Übersetzungsmethoden

Zusammenfassung

Kontext

Aufgrund der unterschiedlichen Struktur verschiedener Sprachen im Allgemeinen ist eine Eins-zu-eins-Übersetzung nicht möglich. Wie Friedrich Schleiermacher herausstellte, gibt es im Wesentlichen zwei Strategien, mit diesem Problem umzugehen: Entweder passt man den Inhalt an den Leser an und nimmt dadurch Kompromisse in der Genauigkeit in Kauf, oder man verlangt vom Leser, sich an den Inhalt anzupassen und nimmt damit Kompromisse in der Verständlichkeit in Kauf. Man nennt diese Strategien auch „zieltextorientiert“ und „ausgangstextorientiert“ oder „wirkungstreu“ und „strukturtreu“, wobei zu betonen ist, dass „-treu“ hier hauptsächlich die Absicht der Übersetzer meint.[54]

Strukturtreu – der ausgangstextorientierte Ansatz

Der ausgangstextorientierte Ansatz stellt die Forderung, den Urtext strukturtreu in Bezug auf Wortwahl (lexikalisch), Wortbau (morphologisch), Satzbau (syntaktisch) oder Sprachklang (phonetisch) wiederzugeben.

Strukturtreue Übersetzungen wollen den Leser in die Lage versetzen, den Text selbst so studieren zu können, als ob er die Originalsprache beherrsche. Dabei wird in Kauf genommen, dass er fremde Begriffe erlernen und sich gegebenenfalls historische Kenntnisse aneignen muss, um den Text zu verstehen. Diesen Nachteil versucht man durch Fußnoten und Anmerkungen, beigefügte Lexika und Kommentare auszugleichen. Da eine kompromisslose Einhaltung des strukturtreuen Ansatzes nicht möglich ist, bergen diese Übersetzungen die Gefahr, dass sich der Leser in einer falschen Sicherheit wiegt, denn gewisse Verluste gegenüber dem Original sind beim Übersetzen unvermeidbar und manche Ausdrücke sind wörtlich übersetzt nicht verständlich oder werden sogar falsch verstanden.

Dem Begriff „strukturtreu“ sind folgende Begriffe untergeordnet:

- Wort- und formgetreue Übersetzungen

- grammatische Übersetzungen

- philologische/wörtliche Übersetzungen

- konkordante und begriffskonkordante Übersetzungen

- Interlinearübersetzungen

Wirkungstreu – der zieltextorientierte Ansatz

Der zieltextorientierte Ansatz stellt die Forderung, den Urtext wirkungstreu wiederzugeben. Dabei steht die angenommene beabsichtigte Wirkung im Mittelpunkt, die der Text in der Ausgangssprache und Ausgangskultur hatte. Dieselbe Wirkung wird mit Hilfe der Zielsprache in der Zielkultur angestrebt. Notwendige inhaltliche Entfernung vom Original wird hingenommen, um dem Leser einen leichtverständlichen, gut lesbaren Text zu bieten.

Diese Übersetzungen sind naturgemäß stark von der theologischen und weltanschaulichen Prägung der Übersetzer beeinflusst, da das Ergebnis von deren Interpretation des Originals abhängt. Dies muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn so können Übersetzungsvarianten forciert werden, die allgemein anerkannte Glaubenssätze klar zum Ausdruck bringen. Für die theologische Meinungsbildung, die sich auf den exakten Wortlaut der Bibel gründen möchte, eignen sich diese Übersetzungen kaum.

Die Forderung nach Einfachheit und Eindeutigkeit birgt die Gefahr, den Text auch dort zu vereinfachen, wo das Original nicht einfach und nicht eindeutig ist. Dadurch wird dem Leser unter Umständen das falsche Gefühl vermittelt, er habe die betreffende Passage verstanden. Diesen Nachteil versucht man teilweise durch Fußnoten auszugleichen, in denen alternativ ausgangstextorientierte Übersetzungen geboten werden.

Dem Begriff „wirkungstreu“ sind folgende Begriffe untergeordnet:

- Übertragungen

- kommunikative Übersetzungen

- dynamisch-äquivalente Übersetzungen (von griech. dynamis = „Kraft“, lat. aequus = „gleich“ + valere = „wert sein“) bedeutet „mit derselben Wirkung“ wie der Urtext

- common language translation (Übersetzung in Umgangssprache)

- culturally reinterpreted („kulturell neu interpretiert“): Wie würden sich die Bibelautoren heute und hier in der Zielkultur ausdrücken?

Sinntreu – der gemischte Ansatz

Die Mischformen stellen Kompromisse zwischen beiden Typen dar, wobei entweder das ausgangstextorientierte oder das zieltextorientierte Prinzip bevorzugt wird und das jeweils entgegengesetzte Prinzip zum Ausgleich der Nachteile herangezogen wird. Ziel ist eine so genannte sinntreue Wiedergabe des Urtextes.

Schematische Übersicht

| Eine Übersetzung ist … | |||||||

| strukturtreu (ausgangstextorientiert) in Bezug auf … | sinntreu (gemischt), dabei … | wirkungstreu (zieltextorientiert), enthält … | |||||

| Phonetik (Aussprache) |

Morphologie (Wortbau) |

Syntax (Satzbau, Grammatik) |

Lexik (Wortschatz) |

bevorzugt strukturtreu | bevorzugt wirkungstreu | notwendige Textmodifikation | notwendige und nicht notwendige Textmodifikation |

| bearbeitend, wenn … | |||||||

| adressatenvariant (richtet sich an eine Zielgruppe, an die sich der Urtext nicht richtete) |

intentions- oder funktionsvariant (verfolgt eine Absicht, die der Urtext nicht verfolgte) |

medienvariant (bedient sich eines anderen Mediums) | |||||

Klassifizierung und Bewertung von Bibelübersetzungen

Die Klassifizierung einer Bibelübersetzung[55] ist nur näherungsweise möglich. Auch eine stark wirkungsorientierte Übersetzung ist immerhin insofern strukturtreu, dass sie die biblischen Geschichten in der ursprünglichen Reihenfolge wiedergibt. Eine Interlinearübersetzung ist in Bezug auf die Reihenfolge der Worte strukturtreu, sie kann aber in jeder anderen Hinsicht wirkungsorientiert sein. Sie müsste dann eingrenzend syntaktisch strukturtreu genannt werden. Die als extrem strukturtreu geltende Buber/Rosenzweig-Übersetzung berücksichtigt beispielsweise nach Ansicht von Gelehrten einige strukturelle Phänomene des hebräischen Verbs überhaupt nicht.[56] Selbst die strukturtreueste Übersetzung wird letzten Endes das Ziel verfolgen, dieselbe Wirkung hervorzurufen, wie der Urtext. Die meisten Übersetzungen enthalten im Detail auch bearbeitende Elemente. Man kann deshalb Bibelübersetzungen nur tendenziell klassifizieren. Es stellt sich dabei nicht die Frage, ob sondern inwieweit eine Übersetzung strukturtreu, wirkungstreu oder bearbeitend ist.

Eine Bewertung hängt neben den Erwartungen des Lesers von den Zielen der Übersetzer ab. Strukturtreue Übersetzungen lassen sich in Bezug auf ihre Strukturtreue objektiver bewerten, da die Einhaltung der Vorgaben überprüfbar ist. Bei so genannten wirkungstreuen Übersetzungen kann oft nicht objektiv festgestellt werden, ob die Übersetzung im Detail tatsächlich dieselbe Wirkung bei der Zielgruppe hervorruft, wie das Original in der Ursprungskultur. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, ob der Übersetzungsvorschlag begründet, zufällig oder gar willkürlich ist. Theologische Prädispositionen fließen am leichtesten in zieltextorientierte Übersetzungen (beziehungsweise zieltextorientierte Elemente) ein.

Remove ads

Textvergleich deutschsprachiger Bibelausgaben

Zusammenfassung

Kontext

Remove ads

Museale Rezeption

Die verschiedenen Ansätze und Methoden sowie die Herausforderungen von Bibelübersetzungen werden in Deutschland in mehreren Bibelmuseen thematisiert, u. a. im Bibelmuseum Münster oder in der Bibelgalerie Meersburg. Darüber hinaus behandelt die Dauerausstellung Luther und die Bibel im Lutherhaus Eisenach sowohl die Geschichte der Lutherbibel als auch ideologisch motivierte Bibelübersetzungen seit dem 18. Jahrhundert.[58]

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Hans J. Bechtold: Jüdische Deutsche Bibelübersetzungen vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Kohlhammer, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-17-018667-5.

- Sebastian P. Brock, Kurt Aland, Viktor Reichmann u. v. a.: Art. Bibelübersetzungen I. Die alten Übersetzungen des Alten und Neuen Testaments II. Targumim III. Mittelalterliche und reformationszeitliche Bibelübersetzungen IV. Bibelübersetzungen in europäische Sprachen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart V. Bibelübersetzungen in außereuropäische Sprachen, in: Theologische Realenzyklopädie 6 (1980), S. 160–311 (mit vielen Literaturangaben).

- Walter Groß (Hrsg.): Bibelübersetzung heute, geschichtliche Entwicklungen und aktuelle Anforderungen, Stuttgarter Symposion 2000 (= Arbeiten zur Geschichte und Wirkung der Bibel. 2). Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2001, ISBN 3-438-06252-6 ; darin S. 119–150: Heidemarie Salevsky: Übersetzungstyp, Übersetzungstheorie und Bewertung von Bibelübersetzungen.

- Stefan Felber: Kommunikative Bibelübersetzung: Eugene A. Nida und sein Modell der dynamischen Äquivalenz. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-438-06249-9.

- Walter Groß (Hrsg.): Bibelübersetzung heute. Geschichtliche Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen. Stuttgarter Symposion 2000. In Memoriam Siegfried Meurer (Arbeiten zur Geschichte und Wirkung der Bibel, Bd. 2), Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2001; ISBN 3-438-06252-6.

- Traudel Himmighöfer: Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531). Darstellung und Bibliographie (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Band 154). Philipp von Zabern, Mainz 1995, ISBN 3-8053-1535-X.

- Rainer Kuschmierz, Monika Kuschmierz: Handbuch Bibelübersetzungen; R. Brockhaus 2007, ISBN 978-3-417-24966-8.

- Andreas Obermann: Bibeltexte zu neuen Ufern führen. Übersetzungen der Heiligen Schrift im Christentum. In: Hansjörg Schmid / Andreas Renz / Bülent Ucar (Hrsg.): Nahe ist dir das Wort … Schriftauslegung in Christentum und Islam, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2010, ISBN 978-3-7917-2256-6 (Theologisches Forum Christentum – Islam), S. 97–111.

- Otto Stegmüller: Überlieferungsgeschichte der Bibel, in: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Band 1 von Herbert Hunger, Otto Stegmüller u. a.; Atlantis Verlag, Zürich 1961, S. 149–206.

Remove ads

Weblinks

Zusammenfassung

Kontext

Wiktionary: Bibelübersetzung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Commons: Bible translations by language – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Übersichten

- Deutsche Bibelübersetzungen im Vergleich (Deutsche Bibelgesellschaft)

- Deutsche Bibel-Handschriften Online

- Bibelarchiv Vegelahn

- Bibelarchiv Birnbaum: chronologische Liste

- Bibel in mehreren Sprachen

- bibel-online.net: Interlinear Übersetzung Hebräisch/Griechisch – Deutsch (mit Paralleltextansicht)

Texte deutschsprachiger Bibelübersetzungen

Andere Sprachen

- biblegateway.com – Große Zahl englischer Übersetzungen, aber auch etliche Bibeln in anderen Sprachen (z. B. Hoffnung für Alle)

- bijbelsdigitaal.nl – Digitalisate und Transkriptionen alter niederländischer Bibelübersetzungen

Übersetzungsmethoden / Grundlagen der Übersetzung

- Radegundis Stolze: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, Tübingen, 2005, ISBN 3-8233-6197-X.

- Textüberlieferung der Bibel. Deutsche Bibelgesellschaft

- Jewish Publication Society: The Holy Scriptures according to the masoretic Text. A new translation (Philadelphia 1917). Preface: The sacred task of translating the Word of God (PDF; 9,6 MB)

- Bertram Salzmann, Rolf Schäfer: Bibelübersetzungen, christliche deutsche. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart, Mai 2009

- Andrey Desnitsky: Eugene Nida: Die Geburt der Theorie der biblischen Übersetzung; Wissenschaftlich-Theologisches Portal Bogoslov.Ru (15. März 2011)

- Andreas Symank: Die Bibel genau übersetzen, wie macht man das? Zürich 1. Juni 2003[59]

Remove ads

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads