Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord

Wikimedia-Liste Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord führt die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord auf.

|

Diese Liste ist Teil des WikiProjekts Stolpersteine in Köln. Dieses Projekt dient zur Koordination, zum Ausbau und zur Wartung der Kölner Stolpersteinlisten. Neben der Erstellung biografischer Angaben möchten wir bestehende Informationen abgleichen und fehlerhafte Einträge sammeln und dokumentieren.

Wenn Du mithelfen möchtest, diese Liste zu ergänzen, dann schau bitte auf der entsprechenden Projektseite vorbei. |

Die Liste der Stolpersteine beruht auf den Daten und Recherchen des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, zum Teil ergänzt um Informationen und Anmerkungen aus Wikipedia-Artikeln und externen Quellen. Ziel des Kunstprojektes ist es, biografische Details zu den Personen, die ihren (letzten) freiwillig gewählten Wohnsitz in Köln hatten, zu dokumentieren, um damit ihr Andenken zu bewahren.

- Anmerkung: Vielfach ist es jedoch nicht mehr möglich, eine lückenlose Darstellung ihres Lebens und ihres Leidensweges nachzuvollziehen. Insbesondere die Umstände ihres Todes können vielfach nicht mehr recherchiert werden. Offizielle Todesfallanzeigen aus den Ghettos, Haft-, Krankenanstalten sowie den Konzentrationslagern können oft Angaben enthalten, die die wahren Umstände des Todes verschleiern, werden aber unter der Beachtung dieses Umstandes mitdokumentiert.

Weitere Informationen Bild, Name sowie Details zur Inschrift ...

| Bild | Name sowie Details zur Inschrift | Adresse | Zusätzliche Informationen

|

|---|---|---|---|

|

Hier lernte Dr. Alfred Apfel (Jahrgang 1882)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Alfred Arnade (Jahrgang 1873)

|

Weißenburgstr. 53 (Standort)  |

Der am 22. Oktober 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Alfred Arnade, geboren 21. März 1873. Nach Informationen, welche zum Zeitpunkt der Verlegung noch nicht vorlagen, wurde Alfred Arnade nicht in Auschwitz ermordet, sondern am 4. November 1944 in Theresienstadt. |

|

Olga Fanny Auerbach, geb. Rosenwald (Jahrgang 1877)

|

Antwerpener Str. 32 (Verlegestelle Antwerpener Straße 28–32) (Standort)  |

Der am 19. April 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Olga Fanny Auerbach (geb. Rosenwald), geboren am 30. Oktober 1877 in Köln.

Olga Fanny Auerbach war die Tochter von Joseph und Adele Rosenwald (geb. Löb) und die Schwester von Carl Rosenwald. Olga Fanny Auerbach war die Witwe von Hugo Auerbach. Am 22. Oktober 1941 wurde sie mit dem 8. Kölner Transport in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert. Dort starb sie am 14. März 1942.[1][2][3][4][5] |

|

Hier wohnte Anna Louise Ballin, geb. Ganz (Jahrgang 1881)

|

Maastrichter Str. 3 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Anna Louise Ballin (geb. Ganz), geboren am 21. Mai 1881 in Köln.

Anna Louise Ballin war die Tochter von Alexander und Clara Ganz (geb. Herzbach). Anna Louise Ballin war die Ehefrau des Arztes Martin Ballin (1874–1920). Am 30. Oktober 1941 wurde sie mit dem 16. Transport in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert, dort starb sie am 29. August 1942.[6][7][8][9] |

|

Hier lernte Gottfried Ballin (Jahrgang 1914)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der am 31. März 2014 verlegte Stolperstein erinnert an Gottfried Rudolf Johannes Ballin, geboren am 9. April 1914 in Berlin.

Gottfried Ballin war ein Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Er war der Sohn des jüdischen Arztes Martin Ballin und dessen Ehefrau Anna Louise (geb. Ganz). Nach seinem Abitur am Gymnasium Kreuzgasse machte er eine Ausbildung als Buchhändler bei seinem Großvater Alexander Ganz in der Lengfeld'schen Buchhandlung. 1931 wurde er Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands und begann mit der Widerstandsarbeit gegen Hitler. 1934 wurde Ballin wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet und saß bis 1935 in Köln und Dortmund in Untersuchungshaft. 1935 wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu seinem Haftende hatte seine Ehefrau Helene Ballin alles für eine Ausreise nach Südamerika vorbereitet, dennoch wurde Gottfried Ballin am 2. November 1939 ins KZ Sachsenhausen deportiert. Später wurde er in das Vernichtungslager Auschwitz verlegt, wo er am 4. März 1943 nach einem Fluchtversuch ermordet wurde.[10][11][12] Im Kölner Stadtwaldviertel (der ehemaligen Haelen Kaserne) wurde 2004 ein Gebäude nach Gottfried Ballin benannt und im Haus Gedenktafeln ihm zu Ehren angebracht.[13] |

Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |

Hier lernte Siegbert Baum (Jahrgang 1923)

|

Vogelsanger Str. 1 (Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Die Verlegung des Stolpersteins erfolgte am 12. Juni 2025. |

|

Hier lernte Franz Baumann (Jahrgang 1897)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Bernhard Barmé (Jahrgang 1874)

|

Werderstr. 5 (Standort)  |

|

|

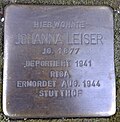

Hier wohnte Bertha Barmé, geb. Leiser (Jahrgang 1879)

|

Werderstr. 5 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Berta Barmé im September 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet.

|

|

Hier lernte Carl Benjamin (Jahrgang 1918)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der am 20. März 2013 verlegte Stolperstein erinnert an Carl Benjamin, geboren am 4. August 1918 in Köln.

Carl Benjamin war der Sohn von Max und Irma Benjamin (geb. Kohen). Als Schüler besuchte er das Gymnasium Kreuzgasse. Er war mit Hanna Bloch verheiratet. Carl Benjamin emigrierte am 19. November 1937 in die Niederlande. Am 17. September 1942 wurde er erstmals im Durchgangslager Westerbork inhaftiert. Am 20. Juni 1943 wurde er dort erneut interniert und am 4. September 1944 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und von dort aus am 29. September 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Dort starb Carl Benjamin am 28. Februar 1945.[14][15][16] |

|

Hier wohnte Albert Bergen (Jahrgang 1867)

|

Genter Str. 25 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Albert Bergen, geboren am 15. Januar 1867 in Frankfurt am Main.

Albert Hirsch Anschel Bergen wurde in Frankfurt-Bockenheim geboren und war mit Maria Lilienfeld verheiratet. Gemeinsam wurden sie mit dem 1. Kölner Transport III/1 am 15. Juni 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, dort starb er am 19. August 1942.[17][18][19][20] |

|

Hier wohnte Maria Bergen, geb. Lilienfeld (Jahrgang 1872)

|

Genter Str. 25 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Maria Bergen (geb. Lilienfeld), geboren am 26. Mai 1872 in Essen.

Die Hausfrau Marie Bergen war die Tochter von Moritz und Beata Lilienfeld (geb. Issenberg). Verheiratet war sie mit Albert Bergen. Gemeinsam wurden sie mit dem 1. Kölner Transport III/1 am 15. Juni 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, dort starb sie am 5. April 1943.[21][18][22] |

|

Hier wohnte Rosa Berndt, geb. Hirsch (Jahrgang 1874)

|

Gladbacher Str. 46 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Rosa Berndt im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Berta Bier, geb. Lewin (Jahrgang 1890)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte David Gotthold Bier (Jahrgang 1923)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Friedrich Josef Bier (Jahrgang 1927)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Haus Bier

|

Hülchrather Str. 6 (Standort)  |

Am 24. September 2012 verlegte Gunter Demnig an der Hülchrather Str. 6 zu den bis dahin vier verlegten Steinen die Stolpersteine für Helene und Hermann Bier und einen Stein in Erinnerung an das Haus Bier. Nach den Novemberpogromen 1938 wurde im Rahmen der Arisierung die Familie Bier im Jahr 1939 enteignet. Neue Eigentümer wurden der NSDAP-Mann Peter Krebs und seine in der NS-Frauenschaft tätige Ehefrau Gertrud (geb. Schiffer)[23] die das Haus im Einvernehmen mit den NS-Behörden als eines von zahlreichen Judenhäusern in Köln zimmerweise an jüdische Familien bis zu deren Deportation vermieten.[24][25] |

|

Hier wohnte Helene Bier, geb. Pappenheim (Jahrgang 1859)

|

Hülchrather Str. 6 (Standort)  |

Der am 24. September 2012 verlegte Stolperstein erinnert an Helene (Helena) Bier (geb. Pappenheim), geboren am 2. Februar 1859 in Eschwege.

Helene Bier war die Ehefrau des Kaufmanns Carl Bier (gest. 1921) und die Mutter des gemeinsamen Sohnes Hermann Bier. 1939 musste sie das Haus Hülchrather Straße 6 an den NSDAP-Mann Peter Krebs verkaufen. In der Folgezeit wurde das Haus zum „Ghettohaus“ umgewandelt und Helene Bier nur noch als Mieterin geduldet. Allein in den sechs Zimmern der Hochparterrewohnung des Hauses wurden sieben jüdische Familien einquartiert, die nun hohe Mieten an die neuen Eigentümer Krebs zu leisten hatten.[26] 1942 wurden die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses im Sammellager Fort V in Müngersdorf inhaftiert. Am 27./28. Juli 1942 wurde Helene Bier vom Bahnhof Deutz-Tief mit dem Transport III/2 (Zug DA 76) in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Unter den dortigen Lebensbedingungen starb Helene Bier am 23. Dezember 1942. In der Todesfallanzeige vom 23. Dezember 1942 wurde als Todesursache „Altersschwäche“ eingetragen.[27][28][29] |

|

Hier wohnte Hermann Jakob Bier (Jahrgang 1885)

|

Hülchrather Str. 6 (Standort)  |

Der am 24. September 2012 verlegte Stolperstein erinnert an Hermann Jakob Bier, geboren am 10. April 1885 in Köln.

Hermann Jakob Bier war der Sohn des Kaufmanns Carl Bier (gest. 1921) und seiner Ehefrau Helene Bier (geb. Pappenheim). Nach dem Besuch des traditionsreichen Marzellengymnasiums (heutiges Dreikönigsgymnasium) in Köln studierte er Jura an den Universitäten in Bonn, München und Berlin. Als Soldat im Ersten Weltkrieg wurde Hermann Jakob Bier mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Beruflich begann er nach dem Krieg eine Verwaltungslaufbahn und wurde 1922 zum Regierungsrat ernannt. 1923 war er beim Kölner Polizeipräsidium angestellt und später bei der Kölner Bezirksregierung. 1929 wurde er dort stellvertretender Regierungspräsident. Als Jude und SPD-Mitglied wurde er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bereits Anfang 1933 aus seinem Amt entlassen. 1935 emigrierte er in die Niederlande. 1938 bürgerten ihn die NS-Behörden aus und beschlagnahmten 1939 sein Vermögen. In Amsterdam lebte er in der Merwedeplein 8 III und engagierte sich im Judenrat (Joodse Raad). Nach der deutschen Besetzung der Niederlande konnte er zunächst untertauchen wurde jedoch 1943 verhaftet und am 20. Juni 1943 im Sammellager Westerbork inhaftiert. Im Lager Westerbork wurde er Mitglied des jüdischen Lagerates und setzte sich auch hier für seine Leidensgenossen ein. Am 10. Oktober 1943 starb Hermann Jakob Bier im Lager Westerbork an den Folgen der Haft. Wenige Tage später wurde seine Urne auf dem Jüdischen Friedhof Muiderberg (Feld U, Reihe 2, Grab-Nummer 14) beigesetzt.[30][31][32][33] |

|

Hier wohnte Judith Henriette Bier (Jahrgang 1921)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Julius Bier (Jahrgang 1877)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Maximilian Bier (Jahrgang 1930)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Mirjam Bier (Jahrgang 1922)

|

Maastrichter Straße 40-44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Emil Bloch (Jahrgang 1878)

|

Lütticher Str. 43 (Standort)  |

Der am 25. September 2012 verlegte Stolperstein erinnert an Emil Bloch, geboren am 24. Februar 1878 in Lörrach.

Der Zeichner Emil Bloch war der Sohn von Alexander und Pauline Bloch. Am 30. Oktober 1941 wurde er in das Ghetto Łódź/Litzmannstadt deportiert. Dort starb er am 26. Januar 1942.[34][35] |

|

Hier wohnte Ida Block (Jahrgang 1912)

|

Hohenzollernring 47 (Standort) |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Ida Block im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Amalie Blühdorn, geb. Horn (Jahrgang 1864)

|

Theodor-Heuss-Ring 60 (früher Deutscher Ring 60) (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Amalie Blühdorn (geb. Horn), geboren am 31. August 1864 in Dortmund.

Amalie Blühdorn war die Tochter des Kölner Kaufmanns Victor Horn und seiner Frau Rosalie Meyer. Am 4. Juli 1887 heiratete Amalie den Kaufmann Leopold Blühdorn (geb. 1855). Am 10. März 1888 wurde Tochter Käthe und am 1. August 1893 Sohn Eugen geboren. Am 11. Oktober 1902 übernahm Leopold Blühdorn das Modehaus Daniel Schlesinger, Hohe Straße 97–99 und die Filialen in Köln-Mülheim und Bonn. Amalie Blühdorn engagierte sich als Gründungs- und Vorstandsmitglied des israelitischen Kindersparvereins. Als Kunstliebhaberin sammelte sie Antiquitäten und galt als Expertin für Glas und Porzellan. Als ihr Mann im August 1921 verstarb übernahmen sie und ihr Sohn Eugen das Modehaus Daniel Schlesinger. Anfang der 1930er Jahre geriet das Modehaus zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wurde 1934 aufgelöst. Mitte der 1930er Jahre übersiedelte sie nach Berlin, wo ihr Sohn sich wegen gesundheitlicher Probleme in medizinischer Behandlung befand. Nach Ende seines Klinikaufenthaltes zogen Amalie und ihr Sohn 1938, zu ihrem Bruder Robert Horn, nach Wiesbaden. Zuletzt wohnte Amalie Blühdorn in einen „Ghettohaus“ am Cheruskerweg 3. Am 1. September 1942 wurde sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Laut Todesfallanzeige des Lagerarztes des Ghettos Theresienstadt verstarb Amalie Blühdorn dort am 31. Oktober 1942 an einem „Darmkatarrh“.[36][37][38][39][40][41] Für Amalie Blühdorn wurde ein weiterer Stolperstein in Wiesbaden verlegt. |

|

Hier wohnte Eugen Blühdorn (Jahrgang 1893)

|

Theodor-Heuss-Ring 60 (früher Deutscher Ring 60) (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Eugen Blühdorn, geboren am 1. August 1893 in Köln.

Eugen Blühdorn war der Sohn von Leopold Blühdorn und seiner Frau Amalie (geb. Horn). Nach seinem Abitur besuchte er die Handelshochschule und machte seinen Abschluss als Diplomkaufmann. Im Alter von 24 Jahren konvertierte er zum Christentum und ließ sich evangelisch taufen. Nach dem Tode seines Vaters, 1921, übernahmen er und seine Mutter Amalie das Modeshaus Daniel Schlesinger. Anfang der 1930er Jahre geriet das Modehaus zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wurde 1934 aufgelöst. Mitte der 1930er Jahre übersiedelte er nach Berlin. Seit 1928 nahm Eugen Blühdorn vermehrt Schlaf- und Beruhigungsmittel ein, was zu einer Medikamentenabhängigkeit führte. Nach einem Selbstmordversuch unterzog er sich 1937 einer ersten Entziehungskur. Nach Ende des Klinikaufenthalts zogen Mutter und Sohn 1938 nach Wiesbaden. Anfang 1939 wurde er wieder rückfällig und in die Landes-Heil- u. Pflegeanstalt Eichberg eingeliefert. Auf Antrag der Mutter wurde er im Mai 1939 wieder entlassen. In Wiesbaden ist Eugen Blühdorn mehrfach umgezogen und wohnte zuletzt im „Ghettohaus“ Blumenstraße 7. Als die ersten größeren Deportationen aus Wiesbaden begannen nahm er sich dort, am 23. Mai 1942, selbst das Leben.[36][37][38][42] Für Eugen Blühdorn wurde ein weiterer Stolperstein in Wiesbaden verlegt. |

|

Hier wohnte Käthe Blühdorn (Jahrgang 1888)

|

Theodor-Heuss-Ring 60 (früher Deutscher Ring 60) (Standort)  |

Der am 22. Oktober 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Käthe Blühdorn, geboren am 10. März 1888 in Köln.

Käthe Blühdorn war die Tochter von Leopold Blühdorn (gest. 1921) und seiner Frau Amalie (geb. Horn). Käthe Blüdorn war mit Max Cohen verheiratet, gemeinsam hatten sie eine Tochter (Irmgard, geb. 1910). Mitte der 1930er Jahre übersiedelten Käthe, Max und Irmgard Cohen nach Berlin und im Mai 1939 emigrierten sie in die USA.[36][37][38] |

|

Hier wohnte Anna Johanna Blumenfeld, geb. Wallach (Jahrgang 1903)

|

Wörthstr. 17 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Aron Alexander Blumenfeld (Jahrgang 1861)

|

Lübecker Str. 25 (Standort)  |

Der am 22. Oktober 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Aron Alexander Blumenfeld, geboren am 12. Oktober 1861 in Rotenburg an der Fulda.

Der Witwer Aron Alexander Blumenfeld wurde am 5. September 1942 aus dem „Ghettohaus“ Horst-Wesselplatz 14 mit dem Transport III/3 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort starb er am 23. November 1942. In der Todesfallanzeige des Ghettos wurde als Todesursache „Marasmus senilis (Altersschwäche)“ eingetragen.[43][44][45][46] |

|

Hier wohnte Paul Blumenfeld (Jahrgang 1892)

|

Wörthstr. 17 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Ursula Blumenfeld (Jahrgang 1931)

|

Wörthstr. 17 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Hilde Brinkmann, geb. Selzer (Jahrgang 1891)

|

Moltkestr. 87 (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Hilde Brinkmann (geb. Selzer), geboren am 3. Juli 1891 in Wien.[47]

Hilde Brinkmann war die Ehefrau von Leonard Brinkmann.[48] Sie wurde am 28. Oktober 1943, mit dem Transport III/10 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. In der Transportliste wird Hilde Brinkmann als „staatenlos“ bezeichnet. Als Wohnadresse wird Moltkestraße 87 angegeben. Der Transport wurde mit Ankunft am 30. Oktober 1942 in Theresienstadt registriert.[49][50] Hilde Brinkmann wurde am 18. Dezember 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht, dort verliert sich ihre Spur... |

|

Hier wohnte Leonhard Brinkmann (Jahrgang 1881)

|

Moltkestr. 87 (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Leonhard Brinkmann, geboren am 24. August 1881 in Riga.[51]

Der Angestellte Leonhard Brinkmann war mit Hilde Selzer verheiratet. Leonhard Brinkmann wurde am 28. Juni 1943, gemeinsam mit Sohn Guido, verhaftet und in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht.[52] Dort verliert sich seine Spur... |

|

Hier wohnte Helene Bruchfeld (Jahrgang 1880)

|

Balthasarstr. 9 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Helene Bruchfeld im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Charlotte Bruckmann (Jahrgang 1924)

|

Brabanter Str. 18 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Charlotte Bruckmann nach der Auflösung des Ghettos Litzmannstadt (Łódź) im August 1944 nach Auschwitz und von dort in die Lager Tschenstochau und Birnbäuml verschleppt. Im März 1945 wurde Charlotte Bruckmann befreit. |

|

Hier wohnte Alice Brünell, geb. Cahn (Jahrgang 1875)

|

Brüsseler Str. 83 (Standort)  |

Der am 22. Oktober 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Alice Brünell (geb. Cahn), geboren am 31. Juli 1875 in Barmen-Elberfeld.[53]

Alice Brünell emigrierte am 29. März 1939 in die Niederlande, dort wurde sie am 22. April 1943 im Durchgangslager Westerbork interniert. Von dort aus wurde sie am 20. Juli 1943 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Hier starb sie am 23. Juli 1943. Ihre Grabstätte, mit der Inschrift „In der Fremde ermordet“, befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof Köln-Bocklemünd.[54] |

|

Hier wohnte Mathilde Cahen, geb. Nordheimer (Jahrgang 1871)

|

Theodor-Heuss-Ring 50 (früher Deutscher Ring) (Verlegestelle Ecke Niederichstraße) (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Mathilde Cahen (geb. Nordheimer), geboren am 28. Februar 1871 in Niedermarsberg.[55][56]

Mathilde Cahen war die Tochter von Salomon Nordheimer und seiner Frau Bertha (geb. Stern).[57] Verheiratet war sie mit Sally Cahen. Sally Cahen war, gemeinsam mit seinem Bruder Max, Eigentümer der Rheinische Maschinenleder- und Riemenfabrik von A. Cahen-Leudesdorff & Co. in Köln-Mülheim. Nach der Machtergreifung wurde die Familie Cahen aus dem Vorstand gedrängt und die Firma in ACLA Rheinische Maschinenleder- und Riemenfabrik Aktiengesellschaft umbenannt. Auch der zahlreiche Immobilienbesitz der Familie wurde arisiert. Nach dem Tode Sally Cahens, am 14. November 1940, musste Mathilde Cahen ihre Wohnung am Deutschen Ring 50 (heute Theodor-Heuss-Ring) aufgeben und in die Sedanstraße 29 ziehen. Mathilde Cahen wurde, mittlerweile völlig verarmt, am 15. Juni 1942 mit dem 1. Kölner Transport III/1 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, dort starb sie am 11. August 1942.[58][18][59][60] |

|

Hier lernte Hermann Caro (Jahrgang 1915)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

Der am 10. März 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Hermann Caro, geboren am 17. Februar 1915 in Köln.

Hermann Caro war der Sohn der Eheleute Isidor und Klara Caro (geb. Beermann) und besuchte das Gymnasium Kreuzgasse. 1933 schickte das Ehepaar Caro ihren Sohn nach London, 1936 folgte ihm seine Schwester Rut. Nach einer schweren Erkrankung Hermans brachten die Eheleute ihren Sohn zur Rekonvaleszenz in die psychiatrische Klinik Het Apeldoornsche Bosch, Apeldoorn (Holland).[61] Am 22. Januar 1943 wurde er von dort deportiert[62] und im Vernichtungslager Auschwitz nach seiner Ankunft vergast.[63][64] |

|

Dr. Isidor Caro (Jahrgang 1877)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Isidor Caro, geboren am 6. Oktober 1876 oder 1877 in Żnin.

Isidor Caro war ein deutscher Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Köln und lehrte am Gymnasium Kreuzgasse. Verheiratet war er mit der Frauenrechtlerin Klara Beermann. Im Juni 1942 meldeten sich Isidor Caro und seine Frau für den ersten Transport (III/1) von Kölner Juden in das Ghetto Theresienstadt.[65][18] Isidor Caro war der letzte amtierende Rabbiner in Köln.[66] Isidor Caro starb am 28. August 1943 an Unterernährung. In der offiziellen Todesfallanzeige wurde eine „Meningitis- und Pneumonie“ als Todesursache eingetragen.[67] Für Isidor Caro wurde an seiner ehemaligen Wohnadresse Ehrenfeldgürtel 171 ein weiterer Stolperstein verlegt. |

|

Hier wohnte Johanna Chaim (Jahrgang 1889)

|

Flandrische Str. 1 (Standort) |

Die Verlegung erfolgte im November 2002, der Stolperstein wurde 2004 von Unbekannten entfernt. Eine Anzeige bei der Polizei verlief bisher erfolglos. Im Januar 2006 verlegte Gunter Demnig den Stolperstein neu. Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Johanna Chaim im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier lernte Albert Cohen (Jahrgang 1902)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

Der am 18. April 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Albert Cohen, geboren am 27. April 1902 in Köln.

Albert Cohen war der Sohn von Leopold und Pauline Cohen (geb. Pagener). Albert Cohen besuchte das Gymnasium Kreuzgasse, später wurde er Metzger. Am 7. Dezember 1941 wurde er mit dem III. Transport in das Ghetto Riga deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf „Arbeiter“ vermerkt. Im Ghetto Riga verliert sich seine Spur.[68][69] Für Albert Cohen wurde an seiner ehemaligen Wohnadresse Kaesenstraße 24 ein weiterer Stolperstein verlegt. |

|

Hier wohnte Johanna Cohen, geb. Spier (Jahrgang 1869)

|

Theodor-Heuss-Ring 54 (früher Deutscher Ring) (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Karl Cosman (Jahrgang 1907)

|

Riehler Str. 28 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Karl Cosman (Jahrgang 1907)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier wohnte Klara Elfriede Dahl, Verheiratete Gross (Jahrgang 1916)

|

Spichernstr. 8 (Standort)  |

Klara Elfriede Gross hat den Krieg in England überlebt. |

|

Hier lernte Dr. Wilhelm Dreyer (Jahrgang 1891)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Dr. Wilhelm Dreyer, geboren am 9. November 1891 in Köln-Buchheim.

Wilhelm Dreyer war der Sohn des Kaufmanns Siegfried Dreyer (Teilhaber des Warenhauses Geschw. Alsberg Hohe Straße 111) und seiner Frau Rosa (geb. David). Wilhelm Dreyer besuchte das Gymnasium Kreuzgasse und machte dort 1910 sein Abitur. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten München, Leipzig und Bonn, legte sein Referendarsexamen am 2. Juli 1913 in Köln ab. Am 6. August 1914 meldete er sich freiwillig zum Militärdienst und wurde im 1. Weltkrieg schwer am Kopf verwundet. Ihm wurde das Eiserne Kreuz II. Klasse und das Frontkämpferkreuz verliehen. Nach dem Krieg nahm er seine Referendarausbildung wieder auf und promovierte am 26. Mai 1919 in Heidelberg. Das Große Staatsexamen bestand er als Kriegsteilnehmer „in abgekürzter Form“ am 24. Februar 1920. Am 12. Mai 1920 wurde Wilhelm Dreyer als Rechtsanwalt beim Amts- und Landgericht Köln zugelassen. Wilhelm Dreyer war bis 1922 Justiziar beim Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Co., danach als selbstständiger Anwalt tätig. Als ehemaliger Frontkämpfer konnte Wilhelm Dreyer auch nach 1933 weiter anwaltlich tätig sein, bekam aber zunehmend wirtschaftliche Schwierigkeiten. So wechselte er mehrfach die Kanzleiräume und Sozietäten sowie auch seine privaten Wohnadressen. In den folgenden Jahren musste er sich mehrfach wegen seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Rechtsanwaltskammer und vor Gericht offenbaren. Am 10. Mai 1938 wurde ihm zunächst die Anwaltszulassung per Ministererlass entzogen, auf Protest von Wilhelm Dreyer, wurde er im August 1938 wieder in die Listen des Amts- und Landgerichtes eingetragen. Am 3. November 1938 wurde ihm endgültig gem. der Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz seine anwaltliche Zulassung entzogen. Wilhelm Dreyer beantragte noch die Zulassung zum jüdischen Konsulent, welche aber ablehnend beschieden wurde. Ein gegen ihn anhängiges Verfahren wegen „Rassenschande“ wurde im Januar 1940 eingestellt. Zuletzt wohnte Wilhelm Dreyer in der Werderstraße 5, bevor er 1942 im Lager Fort V Müngersdorf arrestiert wurde. Wilhelm Dreyer wurde am 15. Juni 1942 von Köln aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von dort aus wurde er am 19. Oktober 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht und dort ermordet.[70][71][72][73][74][18][75] Für Wilhelm Dreyer wurde an seiner ehemaligen Wohnadress Wittekindstraße 6 ein weiterer Stolperstein verlegt. |

|

Hier wohnte Jacob Eckstein (Jahrgang 1889)

|

Weißenburgstr. 66 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Wolf Alfred Eckstein (Jahrgang 1921)

|

Weißenburgstr. 66 (Standort)  |

|

|

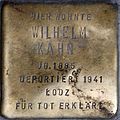

Hier wohnte Lina Ehrlich, geb. Laufer (Jahrgang 1881)

|

Bismarckstr. 37 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Lina Ehrlich (geb. Laufer), geboren am 24. Oktober 1881 in Neustadt bei Posen.

Schicksal unbekannt, für tot erklärt.[76] |

|

Hier wohnte Samuel Ehrlich (Jahrgang 1879)

|

Bismarckstr. 37 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Samuel Ehrlich, geboren am 25. Februar 1879 in Rittel bei Konitz in Westpreußen.

Schicksal unbekannt, für tot erklärt.[77] |

|

Hier lebte Friedericke Eichengrün, geb. Rübsteck (Jahrgang 1869)

|

Lübecker Str. 22 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Friedrike Eichengrün (geb. Rübsteck), geboren am 17. Juli 1869 in Frimmersdorf.

Die Witwe Fiederike (auch: Friedericka) Eichengrün lebte im Ghettohaus Lübecker Straße 22 und wurde im Fort V Müngersdorf interniert und von dort aus, am 12. September 1942, mit dem Transport III/4 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort starb sie am 23. Oktober 1942.[78][79][80] |

|

Hier lebte Julius Israel Eichengrün (Jahrgang 1872)

|

Lübecker Str. 22 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Julius Israel Eichengrün, geboren 1872. |

|

Hier wohnte Henriette Elsbach (Jahrgang 1886)

|

Blumenthalstr. 19 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, starb Henriette Elsbach am 2. Juli 1942 im Ghetto Litzmannstadt (Łódź). |

|

Hier wohnte Samuel Erich Esser (Jahrgang 1895)

|

Lütticher Str. 12 (Standort)  |

Der am 11. April 2016 verlegte Stolperstein erinnert an Samuel Erich Esser, geboren am 23. März 1895 in Köln.[81]

Samuel Erich Esser wurde am 1. August 1943 mit dem Transport III/9 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. In der Transportliste wurde Samuel Erich Esser als „geschieden“ mit der Adresse Barackenlager Fort V Müngersdorf eingetragen.[82][83] Am 28. Oktober 1944 wurde Samuel Erich Esser in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht, dort verliert sich seine Spur... |

|

Hier lernte Dr. Fritz Falk (Jahrgang 1898)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der am 10. März 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Fritz Falk, geboren am 24. Juli 1898 in Köln.

Fritz Falk war der zweite von vier Söhnen von Bernhard Falk und seiner Frau Else Falk (geb. Wahl). Fritz Falk besuchte das Gymnasium Kreuzgasse und machte hier während des Ersten Weltkrieges ein Notabitur und ging im September 1915 an die Front. Im November 1915 wurde er schwer verwundet. Nach seiner Genesung wurde er im Februar 1916 erneut an die Front geschickt. Im Sommer 1916 erkrankte er schwer. Die letzten Kriegsmonate diente er in einer Garnison des Grenzschutzes in Oberschlesien. Im Ersten Weltkrieg wurde ihm das Eiserne Kreuz verliehen. Er wurde wie sein Vater und seine Brüder Alfred (geb. 1895, gef. 1917), Ernst (geb. 26. August 1901) und Hermann (geb. 20. Mai 1905) Rechtsanwalt. Nach dem Jura-Studium wurde er am Oberlandesgericht Düsseldorf zugelassen. Zeitweilig teilte er sich eine Kanzlei mit Victor Loewenwarter. Er heiratete 1932 Margarete Oevel. Mit dem Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom April 1933 wurde ihm die Anwaltszulassung entzogen. Ausgegrenzt und gedemütigt beging Fritz Falk am 11. September 1933 in Gerresheim Selbstmord. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof Köln-Deutz beigesetzt.[84][85][86] |

|

Hier wohnte Betty Fass, geb. Salm (Jahrgang 1891)

|

Maastrichter Str. 21 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Egon Fass, geb. Salm (Jahrgang 1888)

|

Maastrichter Str. 21 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Fritz Fass, geb. Salm (Jahrgang 1922)

|

Maastrichter Str. 21 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Anneliese Margot Feldheim (Jahrgang 1916)

|

Kamekestr. 19 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Anneliese Margot Feldheim, geboren 1916.

Anneliese Margot Feldheim war die Tochter des Gynäkologen Hans Salomon Feldheim und seiner Frau Anna (geb. Mensinger). Weil die Familie in Barmen zunehmend Schikanen ausgesetzt war zog der Witwer Hans Salomon Feldheim mit seinen Töchtern Anneliese und Helag nach Köln. Während seine jüngere Tochter Helga 1939 nach Amsterdam emigrierte blieb Anneliese bei ihrem Vater. Als Ende des Sommers 1944 ihre Deportation bevorstand versteckten sie sich bei Bekannten. Wegen drohender Denunziation und Deportation begingen Hans Salomon Feldheim und seine Tochter am 28. September 1944 mit Veronal Selbstmord. Hans Salomon Feldheim und seine Tochter Anneliese wurden sterbend in einem Kölner Park gefunden.[87][88][89] |

|

Hier praktizierte Dr. Hans Salomon Feldheim (Jahrgang 1886)

|

Kamekestr. 19 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Dr. Hans Salomon Feldheim, geboren am 17. August 1886 in Barmen.

Hans Salomon Feldheim war der Sohn des Fabrikanten Leopold Feldheim und seiner Frau Emilie (geb. Salomon). Hans Salomon Feldheim studierte an den Universitäten Berlin, München und Heidelberg Medizin. In Heidelberg promovierte er zum Thema: „Die Anwendung der freien Fascientransplantation zur Operation von Prolapsen des weiblichen Genitals“. Im selben Jahr erhielt er seine Approbation. Bis 1920 praktizierte er in Wuppertal-Beyenburg, verlegte dann seine Wohnsitz und seine Praxis in die Ibachstraße 3 in Barmen. Verheiratet war er mit Anna Mensinger. Weil er in Barmen zunehmend Schikanen ausgesetzt war zog der Witwer mit seinen beiden Töchtern Anneliese und Helga nach Köln, wo er am Neumarkt 31 die Praxis des emigrierten Dr. Ernst Weiner übernahm. Nach der Aberkennung seiner Approbation wirkte er zunächst in der Kamekestraße 19 und später im „Ghettohaus“ Utrechter Straße 6 als Krankenbehandler weiter. Als Vertrausensmann der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland behandelte er auch Patienten am Jüdischen Krankenhaus Ottostraße und, nach dessen Auflösung 1942, Patienten an der Krankenstation im Sammellager Fort V Müngersdorf. Als Ende des Sommers 1944 seine Deportation bevorstand versteckte er sich und seine Tochter Anneliese bei Bekannten. Wegen drohender Denunziation und Deportation begingen er und seine Tochter am 28. September 1944 mit Veronal Selbstmord. Hans Salomon Feldheim und seine Tochter Anneliese wurden sterbend in einem Kölner Park gefunden. Hans Salomon Feldheim hinterließ einen längeren Abschiedsbrief. Seine jüngere Tochter Helga emigrierte 1939 nach Amsterdam und überlebte den Holocaust. Hans Salomon Feldheim war der letzte jüdische Heilbehandler in Köln.[87][88][89][90] Für Hans Salomon Feldheim wurde ein weiterer Stolperstein vor seiner Wirkungsstätte Neumarkt 31 verlegt. |

|

Hier wohnte Regina Fink (Jahrgang 1915)

|

Brüsseler Platz 11 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Regina Fink, geboren 1929. |

|

Hier wohnte Hermann Fischel (Jahrgang 1875)

|

Lütticher Straße 4 (Standort)  |

|

|

Hier lernte Kurt Bernhard Francken (Jahrgang 1909)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

Der am 18. April 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Kurt Bernhard Franken, geboren am 11. Mai 1909 in Köln-Lindenthal.

Kurt Bernhard Franken war der Sohn von Max und Natalie Franken (geb.Deutsch). Kurt Bernhard Franken besuchte das Gymnasium Kreuzgasse. Am 7. Dezember 1941 wurde er mit dem III. Transport in das Ghetto Riga deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf „Arbeiter“ und als Wohnadresse Ehrenfeldgürtel 134 vermerkt. Kurt Bernhard Franken starb im Außenlager Riga-Jungfernhof.[91][92] |

|

Hier wohnte Heinrich Frank (Jahrgang 1880)

|

Hansaring 39 (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Heinrich Jonas Frank, geboren am 21. August 1880 in Köln.

Heinrich Frank (auch Heinz genannt) war ein jüdischer Rechtsanwalt. Sein Vater war der Oberrabbiner Abraham Salomon Frank. Frank studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, München, Berlin und Bonn und bestand das Referendarexamen am 30. Dezember 1902 in Köln. Frank promovierte am 26. Juli 1903 in Freiburg und bestand 1907 die Große Staatsprüfung. Am 4. September 1907 wurde er als Rechtsanwalt am Amts- und Landgericht Köln zugelassen. 1928 war er Vorsitzender des Ortsverbandes Köln des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und zeitweise Vorsitzende des Vorstandes der Synagogen-Gemeinde Köln sowie 1923 der erste Präsident der Moriah-Loge. Als Anwalt vor 1914 zugelassen, konnte Frank zunächst nach dem 7. April 1933, auf eigenen Antrag, weiter praktizieren. Ab dem 6. Juli 1933 ließ sich Frank „krankheitshalber“ von seiner Anwaltszulassung beurlauben. Am 7. Oktober ist seine Zulassung beim Amts- und Landgericht Köln auf „eigenem Antrag“ erloschen. Heinrich Frank wurde 1943 ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und starb dort am 2. April 1943. Nach 1945 wurde er für tot erklärt[93][94] |

|

Hier wohnte Lucie Rosa Frank, geb. Jonas (Jahrgang 1886)

|

Hansaring 39 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Joachim Frankenstein (Jahrgang 1914)

|

Kaiser-Wilhelm-Ring 24 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Joachim Frankenstein, geboren 1914.

Joachim Kurt Frankenstein wurde am 26. September 1914 in Köln als ältester Sohn des Arztes Kurt Frankenstein und seiner Frau Susanne (geb. Edel) geboren. Er studierte Anfang der 1930er Jahre Ingenieurswesen. Im Juli 1938 heiratete er in München Susi Helene Hedwig Ehrenberg. Mitte März 1939 flüchtete das Ehepaar zunächst nach England und kurze Zeit später nach Edinburgh. Am 22. Februar 1940 reisten sie mit dem Passagierschiff Scythia von Liverpool nach New York.[95][96] |

|

Hier wohnte und praktizierte Dr. Kurt Frankenstein (Jahrgang 1877)

|

Kaiser-Wilhelm-Ring 24 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Dr. Kurt Frankenstein, geboren am 17. Oktober 1877 in Landeshut.

Kurt Frankenstein wurde am 17. Oktober 1877 als jüngstes von drei Kindern des aus Landeshut stammenden Louis Frankenstein und seiner Frau Hulda geboren. Nach dem Studium der Medizin promovierte er 1900 über ein gynäkologisches Thema. 1907 erhielt er eine Anstellung als Leiter der Gynäkologischen Klinik in Köln-Kalk. Im Ersten Weltkrieg wurde Kurt Frankenstein zum Militärdienst eingezogen. Zwei Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Kurt Frankenstein von der Klinikleitung aufgefordert, seine Entlassung einzureichen. Trotz der Erwiderung Frankensteins, dass er evangelisch getauft ist, militärische Auszeichnungen im Ersten Weltkrieg erhalten hat und in einer Einrichtung der evangelischen Kirche beschäftigt ist, so dass die Bestimmungen des am 7. April 1933 erlassenen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums nicht auf ihn angewendet werden können, wurde er entlassen. Bis zu seinem Tod praktizierte er in seinem Wohnhaus, im Kaiser-Wilhelm-Ring 24, weiter. Seit 1912 war Kurt Frankenstein aktives Mitglied der Schlaraffia. 1933 wurde der Oberschlaraffe Kurt Frankenstein wie alle nicht arischen Mitglieder aus der Schlaraffia ausgeschlossen. Am 16. Mai 1937 starb Kurt Frankenstein in Bonn und wurde auf dem Kölner Westfriedhof bestattet.[95][97][98] Vor seiner ehemaligen Wirkungsstätte am evangelischen Krankenhaus Kalk wurde ein weiterer Stolperstein für Kurt Frankenstein verlegt. |

|

Hier wohnte Maria Frankenstein (Jahrgang 1919)

|

Kaiser-Wilhelm-Ring 24 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Maria Frankenstein, geboren 1919.

Johanna Maria Susanne Frankenstein wurde am 15. März 1919 als jüngste Tochter des Gynäkologen Kurt Frankenstein und seiner Frau Susanne in Köln geboren. Nach dem Tod ihres Vaters 1937 musste die Familie in eine kleinere Wohnung in die Machabäerstraße umziehen. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gelang ihr die Flucht nach Großbritannien, während ihre Mutter in Köln zurückblieb und 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurde.[95] Vor der Königin-Luise-Schule wurde im März 2019 ein weiterer Stolperstein für Maria Frankenstein verlegt. |

|

Hier wohnte Susanne Frankenstein, geb. Edel (Jahrgang 1884)

|

Kaiser-Wilhelm-Ring 24 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Susanne Frankenstein (geb. Edel), geboren 1884.

Susanne (Susanna) Margarete Edel wurde am 16. Februar 1884 in Berlin als ältestes Kind des Arztes Alexander Edel und seiner Frau Anna (geb. Straßmann). Anna Straßmann stammte ebenfalls aus einer bekannten Berliner Arztfamilie. Zu Susanne Edels Onkel zählten der Rechtsmediziner Fritz Straßmann und der Internist Albert Fraenkel. Im Oktober 1913 heiratete sie den Chefarzt der Gynäkologischen Klinik in Köln-Kalk, Kurt Frankenstein. 1914 wurde Sohn Joachim Kurt, 1919 Tochter Johanna Maria Susanne geboren. Zwei Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlor ihr Mann die Anstellung als Chefarzt des evangelischen Krankenhauses in Kalk. Im Wohnhaus der Familie führte er bis zu seinem Tod 1937 eine Privatpraxis. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges flüchteten ihre Kinder nach Amerika bzw. England. Susanne Frankenstein blieb in Köln zurück und musste nach dem Tod ihres Mannes in eine kleinere Wohnung in der Machabäerstraße umziehen, wo ihr Freunde bis zu ihrer Einweisung in das Sammellager der Kölner Juden im Fort V in Müngersdorf halfen, zu überleben. Vom 30. September bis 5. Oktober 1939 wurde Susanne Frankenstein von der Gestapo inhaftiert. Am 15. Juni 1942 wurde sie mit dem III. Kölner Transport in das Ghetto Theresienstadt verschleppt, wo sie am 21. März 1943 verstarb. Die kurz vor der Deportation an Freunde übergebenen Dokumente befinden sich heute als Nachlass im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.[95][99][100][101][102][18] |

|

Hier wohnte Goswin Frenken (Jahrgang 1887)

|

Erftstr. 16 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Goswin Frenken, geboren am 2. August 1887 in Hottorf.

Goswin Frenken war Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität zu Köln. Frenken studierte Germanistik in Bonn und Berlin. Im Ersten Weltkrieg geriet er in Französische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung setzte er seine akademische Laufbahn an der Universität zu Köln fort und wurde dort 1922 habilitiert und 1928 zum außerordentlichen Professor ernannt. Im Mai 1933 wurde Goswin Frenken Mitglied der NSDAP. Frenken galt als „leicht verschrobener, engagierter, unbürgerlicher Wissenschaftler“ und als „unpolitischer Eigenbrödler“. Bereits 1933 wurde Frenken wegen „abfälliger Äußerungen über Hitler“ denunziert. Im November 1934 wurde ihm dann der Lehrauftrag entzogen und 1935 nach einigen Fürsprachen wieder erteilt. Nach weiteren kritischen Äußerungen über Hitler wurde Frenken von der Gestapo verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen. 1936 wurde Frenken in einem Sondergerichtsverfahren freigesprochen jedoch wurde ihm die Lehrbefugnis entzogen. Nach weiteren kritischen Äußerungen wurde Goswin Frenken im April 1937 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt und ihm wurde die Doktorwürde entzogen. 1941 kam Frenken in Gestapohaft und wurde im Juli 1944 im KZ Flossenbürg inhaftiert (Haftnummer 25636), wo er am 23. Januar 1945 verstarb oder ermordet wurde.[103][104][105] |

|

Hier wohnte Amanda Friedemann, geb. Apfel (Jahrgang 1897)

|

Moltkestr. 83 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Amanda Friedemann im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Hilde Friedemann (Jahrgang 1930)

|

Moltkestr. 83 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Hilde Friedemann im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Josef Friedemann (Jahrgang 1886)

|

Moltkestr. 83 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Siegbert Friedemann (Jahrgang 1925)

|

Moltkestr. 83 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Siegbert Friedemann im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Trude Friedemann (Jahrgang 1926)

|

Moltkestr. 83 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Trude Friedemann im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet.

|

|

Hier lerte Dr. Richard Gatzert (Jahrgang 1887)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Dr. Richard Gatzert, geboren am 29. März 1887 in Köln.

Richard Gatzert war der Sohn des Kaufmanns Heinrich Gatzert und seiner Frau Julia, geb. Levy. 1905 machte er am Gymnasium Kreuzgasse sein Abitur und studierte in Genf, München, Berlin und Bonn Rechtswissenschaften. Am 26. Mai 1908 legte er das Referendarexamen in Köln ab. Die Große Staatsprüfung bestand er im Dezember 1913 und wurde zum Gerichtsassessor ernannt. Schon am 27. September 1913 erwarb er, mit einer Dissertation über „Pfändungsrecht“, den Titel eines Dr. jur. Am 16. April 1914 wurde er als Rechtsanwalt beim Amts- und Landgericht Köln zugelassen. Richard Gatzert praktizierte zunächst in seiner Kanzlei in der Ehrenstraße 31, ab Januar 1927 dann am Habsburgerring 14 und ab 1935 am Kaiser-Wilhelm-Ring 30. Die Zulassung zum Anwalt wurde ihm, nach der Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz, am 30. November 1938 entzogen. Richard Gatztert stellte einen Antrag auf Zulassung als jüdischer Konsulent, welcher abgelehnt wurde. Gatzert war ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde, wirkte mit in der Verwaltung des jüdischen Krankenhauses in Köln und war 1936 der letzte Präsident der Rheinland-Loge. In den Jahren 1941 und 1942 war Gatzert als „ohne Gewerbe“ gemeldet. Am 15. Januar 1943 wurde Richard Gatzert gemeinsam mit seiner Ehefrau Adele zunächst nach Berlin und von dort aus, am 29. Januar 1943, mit dem 27. Osttransport nach Auschwitz deportiert. In der Transportliste wurde Richard Gatzert als „verheiratet“ und „arbeitsfähig“ mit der Adresse Utrechter Straße 6 eingetragen. Seine Kennkarten-Nr. lautet J 02608. Dort verliert sich seine Spur... Mit Datum vom 8. Mai 1945 wurde Richard Gatzert für tot erklärt.[106][107][108][109][110][75] Für Richard Gatzert wurde an seiner ehemaligen Wohnadresse Lothringer Straße 51 ein weiterer Stolperstein verlegt. |

|

Hier wohnte Helen Geisel, geb. David (Jahrgang 1879)

|

Gladbacher Str. 46 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Helene Geisel im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Berta Geismar (Jahrgang 1891)

|

Venloer Str. 12 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Clotilde 'Tilli' Geismar, geb. Frankenthal (Jahrgang 1891)

|

Brüsseler Straße 89-93 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Jakob Robert Geismar (Jahrgang 1884)

|

Brüsseler Straße 89-93 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Josef Kurt Geismar (Jahrgang 1920)

|

Brüsseler Straße 89-93 (Standort) |

|

Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |

Hier wohnte Max Geismar (Jahrgang 1858)

|

Hans-Böckler-Platz 2 (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Max Geismar, geboren 11. Juli 1858 in Breisach. Die Verlegung erfolgte am 16. Juni 2025. |

|

Hier wohnte Georg Glaser (Jahrgang 1908)

|

Utrechter Str. 9 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Georg Glaser, geboren am 25. März 1908 in Köln.[111]

Georg Glaser wurde als ältester Sohn des jüdischen Kaufmanns Victor Glaser und seiner Frau, der Pianistin Julie (Julchen), geb. Wolff 1908 in Köln geboren. Nach dem Schulabschluss arbeitete er als Fotograf und Journalist in Köln. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrierte Georg Glaser 1933 nach Amsterdam. Hier wohnte er mit seiner Frau Grete Adelheid, geb. Rothschild (geb. 1913; gest. 1944) in der Haarlemmermeerstraat 100.[112] Am 6. Dezember 1938 wurden Georg Glaser und seiner Fau Grete die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.[113] 1942 wurde Georg Glaser verhaftet und ins Durchgangslager Westerbork verschleppt. Im Frühjahr 1944 wurde er ins KZ Auschwitz deportiert und dort am 3. Mai 1944 ermordet.[114][115] |

|

Hier wohnte Julie Glaser, geb. Wolff (Jahrgang 1864)

|

Utrechter Str. 9 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Julie Glaser (geb. Wolff), geboren am 12. April 1864 in Nottuln.[116]

Julie (Julchen) Wolff wurde am 12. April 1864 als Tochter von Wolf Sussman Wolff und seiner dritten Ehefrau Julia Wolff, geb. Lehmann in Nottuln geboren. Ihre Mutter starb im Wochenbett. Julie studierte Klavier und wurde u. a. von Clara Schumann unterrichtet. Sie schloss eine Buchhalterlehre ab und unterrichtete Klavier. In Amsterdam arbeitete sie in dem Warenhaus Maison de Bonneterie. 1902 heiratete sie den jüdischen Kaufmann Victor Glaser aus Linz a. Rhein. Das Paar zog nach Köln. 1908 wurde ihr ältester Sohn Georg, 1913 ihr Sohn Werner Wolf geboren. Im August 1939 flohen Julie Glaser und ihr Mann zu ihrem bereits 1933 emigriertem Sohn Georg nach Amsterdam. 1942 wurde Julie Glaser gemeinsam mit vielen Amsterdamer Juden verhaftet und im Durchgangslager Westerbork interniert. Am 11. Juni 1943 wurde sie ins Vernichtungslager Sobibor deportiert. Hier verliert sich ihre Spur.[116][117][118][119] |

|

Renate Glaser, geb. Eiser (Jahrgang 1906)

|

Utrechter Str. 9 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Renate Glaser (geb. Eiser), geboren 1906.

Renate (Renée) Eiser wurde am 24. Juni 1906 als Tochter des jüdischen Kaufmanns Salomon (Sally) Eiser und seiner Frau Sara Selma in Köln geboren. Am 9. April 1933 flüchtete sie gemeinsam mit Werner Wolf Glaser nach Paris, den sie 1934 heiratete. Mit Hilfe eines Künstlerkollegen ihres Mannes emigrierte das Ehepaar im August 1934 nach Dänemark. In Kopenhagen wurden die Kinder Jo Svend (geb. 1936), Etienne (geb. 1937) und Per Ivar (geb. 1942) geboren. Am 8. September 1938 wurden Renate Glaser und ihrem Ehemann Werner Wolf sowie ihren zwei ältesten Söhnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.[120] Nachdem Anfang Oktober 1943 bekannt wurde, dass die in Dänemark lebenden Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert werden sollten, flüchtete die fünfköpfige Familie im Rahmen einer großen Rettungsaktion am 6. Oktober 1943 mit Fischerbooten nach Schweden. In Västerås wurde 1948 das vierte Kind der Familie, Juliette geboren. Renate Glaser starb 1995 in Västerås.[121] |

|

Hier wohnte Victor Glaser (Jahrgang 1861)

|

Utrechter Str. 9 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Victor Glaser, geboren 1861 in Linz a. Rhein.

Victor (Viktor) Glaser wurde 1861 als viertes von sieben Kindern des jüdischen Kaufmanns Joseph Glaser und seiner Frau Sara (geb. Simon) in Linz geboren. Wie sein Vater, arbeitete er nach dem Gymnasiumsabschluss als Kaufmann. Am 5. Juli 1902 heiratete er in Nottuln die Pianistin Julie Wolff. Das Ehepaar ließ sich in Köln nieder. 1908 wurde der älteste Sohn Georg geboren, 1913 Werner Wolf. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrierten die Söhne ins Ausland. Victor und seine Frau Julie folgten ihrem Sohn Georg im August 1939 nach Amsterdam. Hier starb Victor Glaser am 4. Oktober 1939.[118][117] |

|

Hier wohnte Werner Wolf Glaser (Jahrgang 1913)

|

Utrechter Str. 9 (Standort)  |

Der am 10. September 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Werner Wolf Glaser, geboren am 14. April 1913 in Köln.

Werner Wolf Glaser wurde am 14. April 1913 als zweiter Sohn von Victor Glaser und seiner Frau Julie (geb. Wolff) in Köln geboren. Die Mutter, eine ausgebildete Pianistin, förderte die musikalische Erziehung ihrer Kinder. Nach Bestehen der Aufnahmeprüfung an der Kölner Musikhochschule im Jahr 1929 studierte er bei Carl Emil Theodor Ehrenberg und Philipp Jarnach Klavier, Dirigieren und Komposition. Anschließend setzte er das Studium in Bonn in der Fachrichtung Kunstgeschichte fort. In Berlin unterrichtete ihn Paul Hindemith in Komposition. Von 1929 bis 1931 war er als Dirigent an der Chemnitzer Oper angestellt. 1932 kehrte er als Chordirektor nach Köln zurück. Als jüdischer Künstler wurde er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zunehmend ausgegrenzt. 1933 emigrierte er nach Paris. Durch die Hilfe seiner dänischen Musikerkollegen Johan Bentzon gelang der Familie Glaser im August 1934 die Flucht nach Lyngby. in Dänemark arbeitete er als Dozent an der Frederiksbergs Volksmusikhochschule in Kopenhagen. Am 8. September 1938 wurden Werner Glaser und seiner Ehefrau sowie deren zwei ältesten Söhnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.[120] Nach der Androhung der Deportation der Juden in Konzentrationslager gehörte Werner Wolf Glaser und seine Familie zu den Juden, die am 6. Oktober 1943 in einer Rettungsaktion in Fischerbooten nach Schweden flüchteten. Von 1944 bis 1959 war er als Dirigent beim Södra Västmanlands Orkesterförbund tätig. Darüber hinaus leitete er bis 1975 in Västerås die Musikschule und publizierte zahlreiche Musikkritiken.[122] Glaser veröffentlichte über 560 Kompositionen, darunter 13 Sinfonien und 14 Streichquartette sowie neun Gedichtbände. Er starb am 29. März 2006 in Västerås.[121] |

|

Hier wohnte Rosa Goetzoff, geb. Gurfinkel (Jahrgang 1891)

|

Brabanter Str. 27 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Rosa Götzoff im Sommer 1944 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Senta Goetzoff (Jahrgang 1929)

|

Brabanter Str. 27 (Standort)  |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Senta Götzoff im Sommer 1944 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Lucie Götzer (Jahrgang 1889)

|

Genter Str. 26 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Willy Götzer (Jahrgang 1896)

|

Werderstr. 5 (Standort)  |

|

|

Hier lernte Gerhard Goldmann (Jahrgang 1905)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier lernte Hans Rudolf Goldschmidt (Jahrgang 1899)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier wohnte Nikolaus Groß (Jahrgang 1898)

|

Nikolaus-Groß-Str. 6a (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Nikolaus Groß, geboren am 30. September 1898 in Niederwenigern (heute Hattingen).

Nikolaus Groß war ein christlicher Gewerkschafter. Von 1915 bis 1919 arbeitete Groß als Bergmann und trat 1917 in eine christliche Gewerkschaft ein. 1920 gab er den Bergmannsberuf auf und wurde Gewerkschaftsfunktionär. Ab 1927 war er als Redakteur und Herausgeber für Verbandsorgane der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) tätig, engagierte sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wirkte im Kölner Kreis mit. Am 12. August 1944 wurde Nikolaus Groß in Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli verhaftet, obwohl er nicht daran beteiligt war, und am 15. Januar 1945 von Freisler zum Tode verurteilt. Am 23. Januar 1945 wurde er in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Groß hinterließ eine Frau und sieben Kinder. Am 7. Oktober 2001 wurde Nikolaus Groß von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. In zahlreichen Städten wurden Straßen nach ihm benannt.[123] |

|

Hier lernte Dr. Arnold Grünbaum (Jahrgang 1910)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der Stolperstein erinnert an Arnold Grünbaum, geboren am 20. April 1910 als Sohn des Kaufmannes Max Grünbaum und dessen Ehefrau Lina. Sein älterer Bruder Martin (* 1905) verstarb 1928 durch Suizid in einem Zug in den USA.[124] Nach dem Abitur an der Kreuzgasse zog er nach Basel, um Medizin zu studieren, später nach London. Dort heiratete er die aus Zypern stammende Avghi Sakkali, das Paar bekam seinen Sohn namens Martin. Ende der 1930er Jahre zog die Familie nach Athen, und Grünbaum ließ sich als Arzt nieder.

Nach der Invasion der deutschen Wehrmacht in Griechenland am 6. April 1941 versteckte er sich in den Bergen. Nach dem Abzug der deutschen Truppen geriet Arnold Grünbaum zwischen die Fronten des griechischen Bürgerkrieges. Er wurde von griechischen Kommunisten verdächtigt, ein Spion zu sein, tagelang gefoltert und starb im März 1944.[125] Nach Aussagen eines Mitgefangenen beging er Selbstmord durch Erhängen, um weiteren Folterungen zu entgehen.[126] Der Sohn Martin Grünbaum konnte vor Kriegsende nach England entkommen und lebte anschließend in den USA. 1973 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete im Allgäu als Lehrer und Referent zum jüdisch-christlichen Dialog. Er starb 2016.[126] |

|

Hier wohnte Erika Gumpert (Jahrgang 1926)

|

Venloer Str. 23 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Adolf Günter (Jahrgang 1878)

|

Hansaring 109 (Standort)  |

Die Stolpersteine am Hansaring 109 wurden im September 2004 massiv zerstört. Es erfolgte Anzeige bei der Polizei. Im Juni 2005 ersetzte Gunter Demnig die Steine. Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Adolf Günther im Mai 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier wohnte Emma Gutmann, geb. David (Jahrgang 1882)

|

Venloer Straße 25 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Erich Gutmann (Jahrgang 1914)

|

Venloer Straße 25 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Helene 'Leni' Gutmann, verh. Coret (Jahrgang 1920)

|

Venloer Straße 25 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Karl Gutmann (Jahrgang 1884)

|

Venloer Straße 25 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Anna Haas (Jahrgang 1906)

|

Gladbacher Str. 46 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte und praktizierte Dr. Hans Erich Haas (Jahrgang 1896)

|

Riehler Str. 13 (Verlegestelle vor Hausnummer 11) (Standort)  |

Der am 4. Oktober 2016 verlegte Stolperstein erinnert an Hans Erich Haas. |

|

Hier wohnte Lisbeth Haas, geb. Schult (Jahrgang 1898)

|

Riehler Str. 13 (Verlegestelle vor Hausnummer 11) (Standort)  |

Der am 4. Oktober 2016 verlegte Stolperstein erinnert an Lisbeth Haas. |

|

Hier wohnte Peter Haas (Jahrgang 1933)

|

Riehler Str. 13 (Verlegestelle vor Hausnummer 11) (Standort)  |

Der am 4. Oktober 2016 verlegte Stolperstein erinnert an Peter Haas. |

|

Hier wohnte Sophie Haas, geb. Seligmann (Jahrgang 1876)

|

Gladbacher Str. 46 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Julia Haimann, geb. Meyer (Jahrgang 1877)

|

Krefelder Str. 43 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Karoline Hain (Jahrgang 1882)

|

Hohenzollernring 47 (Standort) |

Nach neueren Informationen, welche zum Zeitpunkt der Stolpersteinverlegung nicht bekannt waren, wurde Karoline Hain im September 1942 von Litzmannstadt (Łódź) nach Kulmhof deportiert und dort ermordet. |

|

Hier lebte Ursel Hanauer (Jahrgang 1929)

|

Venloer Str. 23 (Standort)  |

|

|

Hier lernte Theodor Hannes (Jahrgang 1908)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier wohnte Adele Harth, geb. Block (Jahrgang 1878)

|

Hohenzollernring 47 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Dr. Josef Harth (Jahrgang 1877)

|

Hohenzollernring 47 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Gertrude Hecht, (Jahrgang 1877)

|

Werderstraße 29 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Lea Hecht, (Jahrgang 1889)

|

Werderstraße 29 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Betty Heidenheim, geb. Berg (Jahrgang 1892)

|

Ebertplatz 15 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Bertha (Betty) Heidenheim-Berg, geboren am 30. August 1892 in Köln.

Bertha Berg war die Tochter des Brauereibesitzers Louis Berg und seiner Frau Nanny (geb. Marcus). Betty Berg war mit Arthur Heidenheim verheiratet. Das Ehepaar emigrierte am 15. April 1937 nach Amstelveen in die Niederlande. Vom 20. Juni 1943 bis zum 25. Februar 1944 wurden sie im Sammellager Westerbork interniert. Am 25. Februar 1944 wurden sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert und von dort aus am 18. Mai 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht, wo sie am 7. Juli 1944 ermordet wurden. Sohn Dieter überlebte den Holocaust.[127][128][129] |

|

Hier wohnte Dr. Arthur Heidenheim (Jahrgang 1888)

|

Ebertplatz 15 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Arthur Heidenheim, geboren am 8. April 1888 in Köln.

Arthur Heidenheim war der Sohn von Bruno und Sabine Heidenheim (geb. Landauer). Arthur Heidenheim war ein jüdischer Rechtsanwalt. Er machte 1906 das Abitur am Apostelgymnasium in Köln-Lindenthal und studierte anschließend Rechtswissenschaften in Lausanne, München, Berlin und Bonn. Das Erste Staatsexamen bestand er am 3. Juni 1909 in Köln. Heidenheim promovierte in Erlangen am 27. Januar 1913 zum Dr. jur. und legte die große Staatsprüfung, wegen des Ersten Weltkrieges als „Notprüfung“, am 26. März 1915 ab. Im Dezember 1918 wurde er mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet und als „Kriegsbeschädigter“ aus dem Heeresdienst entlassen. Am 11. Januar 1919 wurde er als Rechtsanwalt beim Amts- und Landgericht Köln zugelassen. Von 1927 bis 1932 gehörte Heidenheim als Vorstandsmitglied dem Kölner Anwaltsverein an und war Mitglied des Ehrengerichts der Rechtsanwaltskammer Köln. Am 31. März 1933, dem „Boykott-Tag“, wurde Arthur Heidenheim durch die Gänge des Gerichts geschleift, misshandelt und auf einen Müllwagen geworfen. Als ehemaligem Frontkämpfer blieb seine Anwaltszulassung zunächst erhalten. Im April 1937 gab Heidenheim selbst seine Anwaltszulassung zurück und emigrierte am 15. April 1937 nach Amstelveen in die Niederlande. Vom 20. Juni 1943 bis zum 25. Februar 1944 wurden er und seine Frau Berta im Sammellager Westerbork interniert. Am 25. Februar 1944 wurden sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert und von dort aus am 18. Mai 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz verbracht, wo sie am 7. Juli 1944 ermordet wurden. Mit Datum vom 31. Dezember 1945 wurde Arthur Heidenheim für tot erklärt. Sohn Dieter überlebte den Holocaust.[93][130][131][132] |

|

Hier wohnte Anneliese Heilborn (Jahrgang 1927)

|

Neusser Str. 87c (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Anneliese Heilborn, geboren 1927.

Anneliese Heilborn war die Tochter von Arthur und Erna Heilborn (geb. Boninger). Die Familie Heilborn emigrierte 1939 in die Niederlande und wurde von dort aus in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Mit Datum vom 2. Juli 1943 wurde die Familie für tot erklärt. Nach dem Krieg beantragte eine Erbengemeinschaft Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz.[93] |

|

Hier wohnte Dittmar Heilborn (Jahrgang 1872)

|

Lütticher Str. 67 (Standort)  |

|

|

Hier praktizierte Dr. Arthur Heilborn (Jahrgang 1896)

|

Neusser Str. 87c (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Arthur Heilborn, geboren am 7. Oktober 1896 in Köln.

Arthur Heilborn war ein jüdischer Rechtsanwalt. 1914 machte er das Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln und studierte Rechtswissenschaften in Berlin und Heidelberg. Kriegsdienst leistete er vom 11. September 1916 bis zum 25. November 1918 als Unteroffizier. Am 29. Mai 1918 wurde er schwer verwundet. Er wurde mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse, dem Frontkämpfer-Ehrenkreuz und dem Verwundetenabzeichen in Schwarz ausgezeichnet. Sein Studium setzte er nach dem Krieg in Köln und Bonn fort, das Referendarexamen bestand er am 10. Juni 1921 und promovierte am 3. März 1923 in Köln. Am 18. August 1924 bestand er die große Staatsprüfung, wurde Gerichtsassessor und am 30. Oktober 1925 zum Rechtsanwalt am Amts- und Landgericht Köln zugelassen. 1926 heiratete er Erna Böninger, und Tochter Anneliese wurde 1927 geboren. Als ehem. Frontkämpfer blieb seine Anwaltszulassung bis zum 17. Oktober 1938 erhalten. Im November 1938 wurde Heilborn im KZ Dachau in „Schutzhaft“ genommen. Am 12. Dezember 1938 wurde er aus der Haft entlassen, und er stellte einen Antrag auf Ernennung zum Konsulenten, dieser wurde positiv entschieden. 1939 emigrierte die Familie Heilborn in die Niederlande und wurde von dort aus in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Mit Datum vom 2. Juli 1943 wurde die Familie für tot erklärt. Nach dem Krieg beantragte eine Erbengemeinschaft Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz.[93] |

|

Hier wohnte Erna Heilborn, geb. Boninger (Jahrgang 1901)

|

Neusser Str. 87c (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Erna Boninger (auch Böninger), geboren 1901.

Erna Boninger war die Ehefrau von Arthur Heilborn und die Mutter von Anneliese Heilborn. Die Familie Heilborn emigrierte 1939 in die Niederlande und wurde von dort aus in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Mit Datum vom 2. Juli 1943 wurde die Familie für tot erklärt. Nach dem Krieg beantragte eine Erbengemeinschaft Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz.[93] |

|

Hier wohnte Mathilde Heilbrunn (Jahrgang 1904)

|

Erftstraße 25 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Josef Heiser (Jahrgang 1876)

|

Herwarthstr. 3 (Standort)  |

Der am 19. April 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Josef Heiser, geboren 1876.

Der Handelsvertreter Josef Heiser war mit Paula Stern verheiratet und der Vater der gemeinsamen Tochter Liselotte. Josef Heiser starb am 17. August 1939 an einer Krankheit im jüdischen Krankenhaus in Köln-Ehrenfeld und wurde auf dem Jüdischen Friedhof Bocklemünd (Flur 25, Grab Nr. 51) bestattet.[133] |

|

Hier wohnte Paula Heiser, geb. Stern (Jahrgang 1878)

|

Herwarthstr. 3 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Paula Heiser (geb. Stern), geboren am 23. Oktober 1878 in Kamen.

Paula Stern war die Tochter von Salomon und Henny Stern (geb. Meyerstein). Paula war mit Josef Heiser verheiratet und die Mutter der gemeinsamen Tochter Liselotte. Ihr Ehemann verstarb am 17. August 1939. Im Juni 1941 wurde ein Strafverfahren gegen ihre Tochter Liselotte am Amtsgericht Düsseldorf eingeleitet, weil diese sich weigerte den Zwangsnamen Sara anzunehmen. Tochter Liselotte tauchte daraufhin bei ihrer Schwiegermutter in Duisburg unter und überlebte den Holocaust. Paula Heiser wurde am 30. Oktober 1941 mit dem 16. Transport in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert. Im September 1942 wurde sie in das Vernichtungslager Kulmhof verbracht. Dort starb Paula Heiser am 12. September 1941.[134][135][136][137][138][9][133] |

|

Hier wohnte und arbeitete Dwerl Deborah Helmreich, geb. Leisner (Jahrgang 1896)

|

Gladbacher Str. 19 (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Dwerl Deborah Helmreich (geb. Leisner), geboren 1896.

Dwerl Leisner (auch Dvora Laizner, Dweri) wurde 1896 als Tochter des jüdischen Kaufmanns Salomon Shlomo Leisner (Laizner) und seiner Ehefrau Eva Chava in Sieniawa geboren. Sie hatte sieben Geschwister. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hermann führte sie nach ihrer Übersiedelung nach Köln eine Kleiderhandlung, zunächst in der Venloer Straße 42, später in der Gladbacher Straße 19. Das Ehepaar hatte drei Söhne. Aufgrund der zunehmenden Ausgrenzung nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste die Familie im November 1937 über Holland in die Vereinigten Staaten emigrieren. Nach ihrer Flucht lebte sie unter dem Namen Deborah Helmreich mit ihrer Familie in New York, im Stadtteil Bronx. Den Stolperstein stiftete eine 4. Klasse der Olympiaschule Köln-Widdersdorf.[139][140][141] |

|

Hier wohnte Elkan Ernst Helmreich (Jahrgang 1929)

|

Gladbacher Str. 19 (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Elkan Ernst Helmreich, geboren 1929.

Elkan Ernst Helmreich wurde 1929 als jüngster von drei Söhnen des jüdischen Kaufmanns Hermann Helmreich und seiner Ehefrau Dvora (Deborah) in Köln geboren. Gemeinsam mit seiner Familie emigrierte er im September 1937 über Holland in die Vereinigten Staaten. Nach der Emigration lebte er als Ernest Helmreich mit seiner Familie in New York, im Stadtteil Bronx. Den Stolperstein stiftete eine 4. Klasse der Olympiaschule Köln-Widdersdorf.[139][140][141] |

|

Hier wohnte und arbeitete Hermann Helmreich (Jahrgang 1896)

|

Gladbacher Str. 19 (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Hermann Helmreich, geboren 1896.

Hermann Helmreich wurde am 17. September 1896 in Łańcut geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg ließ er sich mit seiner Ehefrau in Köln nieder und gründete die Kleiderwarenhandlung Helmreich & Cie in der Venloer Straße 42. Die Familie war Mitglied in der jüdisch-orthodoxen Gemeinde Adass Jeschurun. Mitte der 1930er Jahre betrieb er in der Gladbacher Straße 19 ein Konfektionsgeschäft und handelte mit Metallwaren. Nachdem die jüdischen Geschäftsleute zunehmend ausgegrenzt und angefeindet wurden, entschloss sich Hermann Helmreich mit seiner Familie zur Flucht aus Deutschland. Die Familie emigrierte im September 1937 über Holland in die Vereinigten Staaten. Hier lebten sie in New York. Den Stolperstein stiftete eine 4. Klasse der Olympiaschule Köln-Widdersdorf.[139][140][141] |

|

Hier wohnte Joseph Helmreich (Jahrgang 1922)

|

Gladbacher Str. 19 (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Joseph Helmreich, geboren am 22. Dezember 1922.

Joseph Helmreich wurde 1922 als ältester von drei Söhnen des jüdischen Kaufmanns Hermann Helmreich und seiner Ehefrau Dvora (Deborah) in Köln geboren. Ab 1929 besuchte er die Moriah-Schule sowie seit 1933 die Jawne-Schule in Köln. Gemeinsam mit seiner Familie emigrierte er im September 1937 über Holland in die Vereinigten Staaten. Nach der Emigration lebte die Familie in New York, im Stadtteil Bronx. Im Jahr 2000 besuchte Joseph Helmreich gemeinsam mit seiner Tochter auf Einladung der Stadt Köln erneut seine Heimatstadt. Den Stolperstein stiftete eine 4. Klasse der Olympiaschule Köln-Widdersdorf.[139][140][141] |

|

Hier wohnte Willi Helmreich (Jahrgang 1925)

|

Gladbacher Str. 19 (Standort)  |

Der am 19. März 2019 verlegte Stolperstein erinnert an Willi Helmreich, geboren 1925.

Willi Helmreich wurde 1925 als zweiter von drei Söhnen des jüdischen Kaufmanns Hermann Helmreich und seiner Ehefrau Dvora (Deborah) in Köln geboren. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Brüdern emigrierte er im September 1937 über Holland in die Vereinigten Staaten. Nach der Emigration lebte er unter dem Namen William Helmreich mit seiner Familie in New York, im Stadtteil Bronx. Den Stolperstein stiftete eine 4. Klasse der Olympiaschule Köln-Widdersdorf.[139][140][141] |

|

Hier lernte Franz Helmut Hertz (Jahrgang 1908)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier wohnte Alfred Herz (Jahrgang 1924)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier wohnte Ernst Herz (Jahrgang 1892)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier wohnte Ilse Herz (Jahrgang 1921)

|

Blumenthalstr. 2 (Standort)  |

Der am 9. März 2015 verlegte Stolperstein erinnert an Ilse Herz, geboren am 29. Juli 1921 in Köln. |

|

Hier wohnte Johanna Herz (Jahrgang 1938)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier wohnte Jona Herz (Jahrgang 1942)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier wohnte Lilly Herz, geb. Jacobsohn (Jahrgang 1901)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier wohnte Walter Herz (Jahrgang 1930)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte im November 2000. Etwa zwei Jahre später stellten Unbekannte einen Straßenpoller aus Waschbeton auf die Verlegestelle. |

|

Hier lernte Wilhelm Herz (Jahrgang 1882)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort)  |

|

|

Hier lernte Karl Leopold Herzberg (Jahrgang 1921)

|

Vogelsanger Straße 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

|

|

Hier wohnte Hugo Heumann (Jahrgang 1880)

|

Lütticher Str. 44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Margarethe Heumann, geb. Hirsch (Jahrgang 1900)

|

Lütticher Str. 44 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Bertha Heydt, geb. Levy (Jahrgang 1892)

|

Blumenthalstraße 91 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Friedrich Heydt (Jahrgang 1890)

|

Riehler Straße 35 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Hans Heydt (Jahrgang 1913)

|

Blumenthalstraße 91 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Liese Heydt (Jahrgang 1921)

|

Blumenthalstraße 91 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Regina Heydt, geb. Voss (Jahrgang 1861)

|

Riehler Straße 35 (Standort) |

|

|

Hier wohnte Lina Hirsch, geb. Hanau (Jahrgang 1884)

|

Kamekestr. 29 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Hedwig Hirschhorn, geb. Bruch (Jahrgang 1894)

|

Ludolf-Camphausen-Str. 34 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Hedwig Hirschhorn (geb. Bruch), geboren am 1. September 1894 in Köln.

Hedwig (auch Hety) Bruch war die Tochter von Richard und Louise Bruch (geb. Loeb). Hedwig Bruch war mit Hermann Hirschhorn verheiratet. Gemeinsam hatten sie die Kinder Richard Ludwig, Kurt Siegfried und Ruth Ellen Hirschhorn. Die Söhne konnten auswandern. Kurt Siegfried wurde 1942 aus Frankreich in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Richard Ludwig überlebte den Holocaust. Die Eltern wurden gemeinsam mit Tochter Ruth Ellen mit dem 16. Transport am 30. Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf für Hedwig Hirschhorn „Ehefrau“ vermerkt. Hedwig Hirschhorn starb im Ghetto Litzmannstadt.[143][144][145][9] |

|

Hier wohnte Hermann Hirschhorn (Jahrgang 1889)

|

Ludolf-Camphausen-Str. 34 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Hermann Hirschhorn, geboren am 11. Oktober 1889 in Köln.

Hermann Hirschhorn war der Sohn von Louis und Eva Hirschhorn (geb. Haas). Hermann Hirschhorn war mit Hedwig, geborene Bruch verheiratet. Gemeinsam hatten sie die Kinder Richard Ludwig, Kurt Siegfried und Ruth Ellen Hirschhorn. Die Söhne konnten auswandern. Kurt Siegfried wurde 1942 aus Frankreich in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Richard Ludwig überlebte den Holocaust. Die Eltern wurden gemeinsam mit Tochter Ruth Ellen mit dem 16. Transport am 30. Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf für Hermann Hirschhorn „Arbeiter“ vermerkt. Hermann Hirschhorn starb am 8. Februar 1943 im Ghetto Litzmannstadt.[146][147][148][149][150][9] |

|

Hier wohnte Kurt Siegfried Hirschhorn (Jahrgang 1925)

|

Ludolf-Camphausen-Str. 34 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Kurt Siegfried Hirschhorn, geboren am 28. Mai 1925 in Köln.

Kurt Siegfried Hirschhorn war der Sohn von Hermann und Hedwig Hirschhorn (geb. Bruch). Kurt Siegfried war der Bruder von Richard Ludwig Hirschhorn und Ruth Ellen Hirschhorn. 1938/39 konnte Kurt Siegfried Hirschhorn nach Frankreich (Mainsat, Département Creuse) emigrieren. Im August 1942 wurde er von der französischen Polizei im Camp de Nexon interniert und am 31. August 1942 mit dem Transport 26 vom Sammellager Drancy aus in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Dort verliert sich seine Spur.[151][152][153] |

|

Hier wohnte Ruth Ellen Hirschhorn (Jahrgang 1923)

|

Ludolf-Camphausen-Str. 34 (Standort)  |

Der Stolperstein erinnert an Ruth Ellen Hirschhorn, geboren am 24. Oktober 1923 in Köln.

Ruth Ellen Hirschhorn war die Tochter von Hermann und Hedwig Hirschhorn (geb. Bruch). Ruth Ellen war die Schwester von Richard Ludwig und Kurt Siegfried Hirschhorn. Ruth Ellen wurde gemeinsam mit ihren Eltern mit dem 16. Transport am 30. Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf „Näherin“ vermerkt. Ruth Ellen Hirschhorn starb am 14. Januar 1943 im Ghetto Litzmannstadt.[154][155][156][157][9] |

|

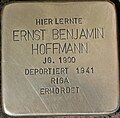

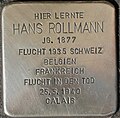

Hier lernte Ernst Benjamin Hoffmann (Jahrgang 1900)

|

Vogelsanger Str. 1 (Verlegestelle vor dem Gymnasium Kreuzgasse) (Standort) |

Der am 18. April 2018 verlegte Stolperstein erinnert an Ernst Benjamin Hoffmann, geboren am 28. August 1900 in Köln.

Ernst Benjamin Hoffmann besuchte das Gymnasium Kreuzgasse. Am 7. Dezember 1941 wurde er mit dem III. Transport in das Ghetto Riga deportiert. In der Transportliste wurde als Beruf „Angestellter“ und als Wohnadresse Venloer Straße 23 vermerkt. Im Ghetto Riga verliert sich seine Spur.[158] |

|

Hier wohnte Paula Hoffmann, geb. Hertz (Jahrgang 1898)

|

Schillingstr. 45 (Standort)  |

|

|

Hier wohnte Frieda Horn, geb. Meyer (Jahrgang 1898)

|

Neue Maastrichter Str. 3 (Standort) |