Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

1957

année du XXe siècle De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'année 1957 est une année commune qui commence un mardi.

Remove ads

En bref

- 7 janvier- 9 octobre : bataille d’Alger dans la guerre d’Algérie.

- 27 février-8 juin : campagne des Cent fleurs, en Chine.

- 18 mars-6 septembre : échec de la conférence de Londres sur le désarmement[1].

- 25 juin : la convention no 105 sur l’abolition du travail forcé est adoptée par l’Organisation internationale du travail. Elle entre en vigueur le [2].

- 26 septembre : Dag Hammarskjöld est réélu secrétaire général de l’ONU[3].

- 4 octobre : début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1[4].

- 26 décembre : ouverture au Caire de la conférence de solidarité afro-asiatique (fin le ).

Remove ads

Événements

Afrique

- 16 janvier : création de l’Union générale des travailleurs d'Afrique noire (UGTAN) à Cotonou[5].

- 25 janvier : décret réglant l’exercice du droit d’association des habitants du Congo belge et du Ruanda-Urundi (droit de grève)[6].

- 24 février : fondation de l’université de Dakar[7].

- 6 mars : indépendance du Ghana, alors « Gold Coast », octroyée par le Royaume-Uni[8]. Il est admis à l’ONU le lendemain[9].

- 9-10 mars : rejet de la constitution Lyttelton par la population au Kenya[10].

- 24 mars : « manifeste des Bahutu » signé par neuf intellectuels hutu du Rwanda en réponse à la « Mise au Point » des Tutsi, expression du conflit ethnique[11].

- 30 mars : élections pour l’Assemblée territoriale en AOF et AEF, largement remportées par le RDA en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Tchad et au Soudan[12].

- 4 avril : vote des principaux décrets d’application de la Loi-cadre Defferre donnant l’autonomie aux colonies de l’AOF et de l’AEF[13].

- 16 avril : le Cameroun obtient l’autonomie interne. André-Marie Mbida, désigné comme Premier ministre le 12 mai, forme un gouvernement le 17 mai[14].

- 17 mai : incidents violents à Bamako contre la secte musulmane Wahabi. Des habitations sont saccagées[15].

- 20 mai : constitution du premier gouvernement du Sénégal[16].

- 27 mai : Philibert Tsiranana est élu au poste de Vice-président du premier Conseil de gouvernement de Madagascar[17].

- 22 juillet : élections à Zanzibar[18].

- 20 - 22 septembre : congrès de Libreville en AEF. Division de la CGT et création de la CGTA (Confédération générale africaine du travail)[20].

- 25 - 30 septembre : IIIe Congrès inter-territorial du RDA à Bamako[21]. Il est à l’origine de la chute à Paris du cabinet Bourgès-Maunoury (1er octobre). Des personnalités politiques françaises (Pierre Mendès France, Edgar Faure, François Mitterrand) et africaines y participent. Il révèle de profondes divergences au sein du parti : le Guinéen Sékou Touré ou le Soudanais Modibo Keïta souhaitent le maintien d’exécutifs fédéraux à Dakar et à Brazzaville. L’Ivoirien Houphouët-Boigny préconise l’octroi de la plus large autonomie à chaque territoire.

- Septembre : émeutes menées par l’Union des populations du Cameroun à la suite de l’autonomie et intervention française au Cameroun. Après onze mois de « pacification », Ruben Um Nyobe est arrêté et exécuté[22].

- 8 novembre : publication de la constitution Lennox-Boyd au Kenya[23].

- 10 novembre : accident des rampes de Saint-Paul à La Réunion[24].

- 8 et 22 décembre : premières élections libres au Congo belge (élections municipales à Léopoldville, Elisabethville et Jadotville)[25].

- 27 - 31 décembre : le huitième congrès de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) adopte une résolution qui déclare que l’indépendance doit être conquise par une lutte révolutionnaire des masses populaires africaines[26].

Afrique du Nord

- 7 janvier : début de la bataille d’Alger, menée par les « paras » du général Jacques Massu, chargé du maintien de l’ordre dans l’agglomération algéroise[28].

- 16 janvier : attentat au bazooka contre le général Raoul Salan à Alger[29].

- 26 janvier : attentats du FLN dans trois cafés d’Alger, « La Cafétéria », « l’Otomatic » et le « Coq hardi » (5 tués et 34 blessés)[30].

- 28 janvier : grève générale de 8 jours décidée par le FLN afin d’alerter l’opinion publique internationale au moment où s’ouvre le débat sur l’Algérie à l’ONU ; elle est brisée par l’armée française[30].

- 10 février : attentats du FLN aux stades d’El-Biar et du Ruisseau à Alger (11 morts et 50 blessés)[31].

- 23 février : les parachutistes du 3e Régiment de Parachutistes Coloniaux aux ordres du colonel Marcel Bigeard capturent Larbi Ben M’hidi, coordonnateur des actions terroristes à Alger[29].

- Mars: parution du premier numéro du journal La Voix du travailleur algérien créé par l’Union syndicale des travailleurs algériens[32].

- Nuit du 3 au 4 mars: Larbi Ben M’hidi est pendu dans sa cellule par le commandant et futur général Paul Aussaresses, alors patron des services de renseignement de la 10e division parachutiste[33].

- 10 - 14 mars : voyage privé du général de Gaulle au Sahara[34] où il visite les installations pétrolières à l’invitation du ministre résident Robert Lacoste qu’il félicite pour son action.

- 5 avril : l’opposition métropolitaine (François Mauriac) obtient la nomination d’une commission d’enquête sur les abus de la répression, la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels en Algérie[35].

- 28 mai : massacre de Melouza (303 morts) ; le FLN élimine son rival, le Mouvement national algérien (MNA). Les affrontements entre les deux partis provoquent 10 000 morts et 23 000 blessés[36].

- 3 juin : l’attentat des lampadaires fait 9 morts et 89 blessés à Alger[37].

- 9 juin : à Alger, un attentat revendiqué par le FLN au casino de la Corniche fait 8 morts. Les obsèques de ses victimes donnent lieu à des « ratonnades » de représailles le lendemain[37].

- 11 juin : arrestation de Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien, par les parachutistes. Il disparait le 21 juin (il serait mort à la suite de la torture)[38].

- 15 juillet : la France retient définitivement le site de Reggane (Algérie) pour installer une base secrète pour l’expérimentation de la bombe atomique[39].

- 25 juillet : abolition de la monarchie et proclamation de la République de Tunisie. L’Assemblée constituante tunisienne confère à Habib Bourguiba la charge de premier Président de la République[40]

- 15 août : le sultan Mohamed V prend le titre de roi du Maroc[41].

- 1er septembre : pour la première fois, les troupes françaises entrent en Tunisie afin de capturer les rebelles algériens. Le gouvernement tunisien proteste[42].

- 15 septembre : achèvement de la « ligne Morice » barrage électrifié face à la Tunisie, en même temps que la ligne Pedron à la frontière marocaine[43].

- 24 septembre : arrestation de Yacef Saâdi, chef du FLN à Alger, et de Zohra Drif par les parachutistes du général Massu[44].

- 8-9 octobre : le plastiquage de la cache d’Ali la Pointe par le commandant Guiraud marque la fin de la bataille d’Alger[44]. Mort de Ali la Pointe, Hassiba Ben Bouali, du petit Omar et de 17 autres habitants[45]. Au lendemain de la bataille d’Alger, le capitaine français Paul-Alain Léger infiltre la wilaya d'Amirouche ; la « bleuite », opération d’infiltration et d’intoxication à grande échelle montée par les services secrets français, atteint ses objectifs et entraîne des purges internes meurtrières au sein de la wilaya III, qui touchent des militants FLN fidèles considérés comme traîtres (1957-1959)[46].

- 21 novembre-5 décembre : guerre d’Ifni, au Maroc. 2 000 combattants marocains s’emparent des avant- postes et de l’aérodrome de l’enclave espagnole de Sidi Ifni[47].

- 27 décembre : le militant du FLN Abane Ramdane est assassiné au Maroc par des hommes du MALG[46].

Amérique

- 24 février : un journaliste du New York Times, Herbert Matthews, publie une série d’articles sur les rebelles cubains conduits par Fidel Castro et Che Guevara[48]. Le régime corrompu de Batista commence à perdre ses appuis internationaux et s’en trouve affaibli. Castro compte s’assurer un sanctuaire en zone rurale et attendre les révoltes urbaines, mais le « Mouvement du 26-Juillet » fait peu d’émules auprès des paysans. Le « manifeste de la Sierra Maestra » signé le 12 juillet[49], qui réclame la démocratie, des élections libres, la liberté de la presse et de terres pour les paysans, ne change rien.

- 10 mai : chute du dictateur Gustavo Rojas Pinilla en Colombie, face à la grève générale déclenchée le 6 mai, remplacé par une junte militaire. Les libéraux et les conservateurs négocient un partage du pouvoir (pacte de Benidorm). Ils parviennent à s’accorder sur une stricte répartition des postes gouvernementaux, à tous les niveaux, et avec une alternance au pouvoir, pour une période de 16 ans (4 mandats). L’idée, qui consiste à éliminer les sources d’affrontement en supprimant toute possibilité d’exclusion d’un parti du pouvoir, est adoptée par référendum le 1er décembre et le le régime du Front national est inauguré[50].

- 6 juin[51], Bolivie : réunion à La Paz du deuxième congrès de la COB (Central Obrera Boliviana) qui décide une grève générale pour obtenir une juste compensation salariale aux mesures monétaires (le mot d’ordre est finalement annulé)[52]. Une agitation sociale chronique affecte autant les activités minières que les campagnes entre 1957 et 1964[53].

- 11-13 juin : formation d'une junte patriotique au Venezuela. À la suite d'une crise économique et fiscale, l’État est presque en faillite. Les élites conservatrices se joignent à l’opposition pour réclamer le départ du dictateur Marcos Pérez Jiménez. Les partis d’opposition (parti communiste, AD, COPEI, URD (es)) décident de former une junte patriotique, qui diffuse à Caracas plus de 200 000 tracts pour renverser le dictateur (29 juin)[54]. Les trois partis non communistes se mettent secrètement d’accord à New York en décembre pour exclure les communistes du pouvoir en dépit de leur participation à la résistance[55].

- 28 juillet : élections d’une assemblée constituante en Argentine. Les Péronistes sont proscrits[56].

- 24 septembre, États-Unis : des lycéens noirs de Little Rock vont à l’école sous la protection de l’armée après s’être vu refuser l’accès dans le lycée le jour de la rentrée scolaire, le 3 septembre[57].

- 4 octobre : le gouvernement argentin déclare l’état de siège pour empêcher la grève générale et fait emprisonner les opposants[56].

- 22 octobre : début de la dictature de François Duvalier en Haïti après des élections marquées par la fraude le 22 septembre (fin en 1971)[58].

- 15 décembre : plébiscite confirmant le pouvoir de Marcos Pérez Jiménez au Venezuela[59].

- 21 décembre : Ramón Villeda Morales, élu président au Honduras le 16 novembre, entre en fonction (fin en 1963)[60]. Il tente d’imposer une réforme agraire et des réformes sociales.

Asie et Pacifique

- 9 janvier, Indonésie : les ministres appartenant au Masjumi démissionnent après que Mohammad Hatta a abandonné la vice-présidence[61] le [62].

- 12 janvier : le 4e congrès du Sangkum adopte une résolution proclamant la neutralité du Cambodge[63].

- 21 février, Indonésie : dans un discours, Soekarno introduit une forme de gouvernement plus autoritariste, une démocratie à l’indonésienne. Le PNI, le PKI et la centrale syndicale SOBSI (en) le soutiennent. Les partis musulmans et Hatta sont hostiles, car le système implique la participation des communistes au gouvernement[64].

- 25 février-14 mars : victoire du Congrès national indien aux élections législatives indiennes. Le Kerala élit un gouvernement communiste aux élections législatives du Kerala[65].

- 27 février et 12 mars : Mao Zedong relance la campagne des Cent fleurs[66].

- Février : les premiers cas de la pandémie de grippe asiatique sont signalés dans la province chinoise de Kweichow[67].

- 2 mars, Indonésie : lancement du mouvement de rébellion de la Permesta à Manado à Sulawesi du Nord[61].

- 14 mars, Indonésie : le gouvernement Sastroamidjojo démissionne. Soekarno impose la loi martiale, qui donne des pouvoirs accrus au chef d’état-major, le général Nasution. Suwirdjo, du PNI, forme un nouveau cabinet le lendemain[61].

- 8 avril, Indonésie : après l’échec de Suwirdjo, un ministère extraparlementaire est créé par le Dr Djuanda qui reprend le programme de Soekarno du [68]. Le conseil national est créé et malgré la multiplication des attentats, le président Soekarno poursuit sa politique « d’union nationale ».

- 9 avril : au Cambodge, Norodom Sihanouk reprend le poste de Premier ministre[69].

- 18 avril : au Laos, l’administration royale prend possession des provinces de Phongsaly et de Samneua qui sont officiellement remises au prince héritier Savang Vatthana par le Neo Lao Hak Xat (Front patriotique) le 18 novembre[70].

- 15 mai : premier essai thermonucléaire britannique dans l’île Christmas (Océan Pacifique)[71].

- 8 juin : l’éditorial du Quotidien du Peuple dénonce les « fleurs vénéneuses ». Il met un terme à la Campagne des Cent fleurs en Chine. Une campagne antidroitière commence contre ceux qui ont osé émettre des critiques qualifiés de « droitiers » ; 550 000 intellectuels sont envoyés dans des camps de travail[66].

- 26 juillet : au Cambodge, Sim Var est nommé Premier ministre[69].

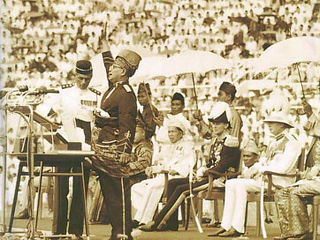

- 31 août : indépendance de la Malaisie concédée par le Royaume-Uni. Tunku Abdul Rahman, chef de l’Organisation nationale des Malais unis, devient Premier ministre de Malaisie (fin en 1970)[72].

- 11 septembre : vote de la loi de neutralité au Cambodge[73], promulguée le 6 novembre[74].

- 17 septembre, Thaïlande : le gouvernement Phibun est renversé lors d’un coup d’État militaire mené par le maréchal Sarit Thanarat, commandant en chef des forces armées thaïlandaises. Le 21 septembre Pote Sarasin, ambassadeur des États-Unis, est nommé brièvement premier ministre[75].

- 6 octobre : ouverture de la route nationale chinoise 219 qui relie le Xinjiang à la région autonome du Tibet, construite à partir de 1955 pour accélérer la normalisation du Tibet. Elle traverse la région controversée de l’Aksai Chin[76].

- 18 novembre : investiture du gouvernement d’union nationale au Laos à la suite d'une entente entre le Gouvernement royal et le Pathet Lao. Souvanna Phouma, premier ministre du Laos. Souphanouvong (communiste), ministre du Plan[70]. Entre 1957 et 1961, les gouvernements de coalition se succèdent au Laos à un rythme rapide, et la lutte entre les trois factions ennemies (communiste, neutraliste, pro-américaine) s’intensifie.

- 29 novembre : affaire de l’Irian ; la résolution de l’ONU invitant les Néerlandais et les Indonésiens à reprendre les négociations sur le statut de l’Irian n’obtient pas la majorité des deux tiers[77].

- 30 novembre, Indonésie : un attentat vise Soekarno[77]. En riposte, le « Comité pour la libération de l’Irian » déclenche le 2 décembre une grève générale. Plus de 50 000 ressortissants néerlandais sont rapatriés le 6 décembre[78]. Les entreprises occupées par les travailleurs et les plantations qui étaient des propriétés néerlandaises sont placées sous le contrôle du gouvernement de Jakarta. Le gouvernement multiplie des démarches pour se procurer à l’étranger des armes et des navires pour mettre fin au monopole de fait des sociétés néerlandaises de navigation.

- 4 décembre : tremblement de terre majeur dans la province de Gobi-Altaï en Mongolie[79].

- 5 décembre : la Malaisie est admise à l’ONU[9].

Proche-Orient

- 1er janvier : l’Égypte dénonce le traité d’alliance de 1954 avec le Royaume-Uni[81].

- 5 janvier : le président américain Eisenhower propose au Congrès des États-Unis le vote d’une résolution sur le Moyen-Orient qui constitue la « doctrine Eisenhower » ; le projet, remanié, est approuvé le 9 mars[82].

- 11 février : l’Union soviétique réagit à la « doctrine Eisenhower » par le plan Chepilov. Il prévoit la résolution pacifique des conflits, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes, la suppression des alliances militaires et des livraisons d’armes. Il propose une neutralisation de la région avec une zone d’influence soviétique[83]. Les États-Unis refusent.

- 1er mars : sous la pression du président américain Dwight Eisenhower, Israël se résigne à l’évacuation du Sinaï contre la garantie de la présence d’une force des Nations unies et de la libre navigation dans le golfe d’Aqaba. L’Égypte récupère Gaza le 6 mars[84].

- 2 mars : le général britannique Glubb Pacha est renvoyé de l’armée jordanienne[85].

- Dans la nuit du 3 au 4 mars, Rudolf Kastner est victime du premier assassinat politique en Israël. Il meurt le 15 mars de ses blessures.

- 13 mars : le traité d’alliance entre la Jordanie et la Grande-Bretagne est dénoncé[85]. La Syrie, l’Égypte et l’Arabie saoudite s’engagent à subvenir aux besoins financiers du royaume (accords du Caire du 19 janvier[80]). Quand le gouvernement à tendance nationaliste arabe présidé par Suleiman al-Nabulsi propose une fédération avec la Syrie et l’Égypte et l’établissement de relations diplomatiques avec l’Union soviétique, le roi Hussein renvoie le gouvernement (10 avril)[80].

- 13 avril, Jordanie : les forces pro-nassériennes, soutenues par les officiers palestiniens de l’armée jordanienne, répliquent au renvoi du gouvernement al-Nabulsi par une insurrection populaire. Le roi rétablit l’ordre grâce aux troupes loyalistes[85].

- 3 juin : le conseil de l’unité économique arabe met en place l’Accord sur l’unité économique arabe, qui entre en vigueur le (embryon du GAFTA)[86].

- 3-6 juin : troisième session du conseil des ministres du pacte de Bagdad réunie à Karachi ; les États-Unis sont admis au sein du Comité militaire du pacte de Bagdad. Les pays arabes, à l’exception de l’Égypte et de la Syrie, se rallient à la « doctrine Eisenhower »[87].

- 8 juin, Irak : le Premier ministre Nouri Saïd démissionne. Les gouvernements suivants maintiennent une orientation pro-occidentale[88].

- 9, 16, 23 et 30 juin : au Liban, le parti de Chamoun remporte les élections grâce à un découpage électoral qui permet d’éliminer une partie des chefs de l’opposition pro-nassériens[89]. Un vote permettant la réélection du chef de l’État est envisagé.

- 11 juillet : le prince Karim, 20 ans, étudiant à Harvard, devient l’Aga Khan, chef spirituel de 20 millions de musulmans ismaéliens, à la mort de son grand-père[90].

- 6 août : accord de principe de coopération économique et technique soviéto-syrien[91] (signé à Damas le 28 octobre, ratifié à Moscou le 20 décembre[92]). En réponse, la CIA prépare le plan Wappen visant à renverser le régime syrien qui échoue lamentablement. Plusieurs diplomates américains sont expulsés de Syrie (13 août)[93].

- Septembre : alors que des troupes turques sont massées à la frontière syrienne à l’invitation des États-Unis, l’URSS annonce qu’elle défendra la Syrie. Les 25 et 27 septembre, l’Arabie saoudite tente une médiation auprès de Damas sans consulter Nasser. En réponse, l’Égypte débarque des troupes à Lattaquié, en Syrie le 13 octobre. Deux unités de la flotte russe les rejoignent, et une division de l’Armée rouge avance à la frontière soviéto-turque. Les États-Unis font machine arrière[94].

- 18 novembre : les Parlements syriens et égyptiens approuvent le projet d’union entre les deux pays[95].

- 20 novembre : le dirigeant palestinien Hajj Amin al-Husseini demande le rattachement de la Palestine à la future République arabe unie. Nasser refuse car il ne souhaite pas voir la création d’une autorité palestinienne dans le règlement de la question israélo-arabe[96].

- 16-19 décembre : échec de la tentative de faire entrer Israël dans l’OTAN au sommet de Paris. Au lendemain de Suez, David Ben Gourion se lance dans une stratégie « périphérique » consistant à desserrer l’étau que les États arabes voisins d’Israël font peser sur ce dernier. Il noue des alliances avec la Turquie, l’Éthiopie, voire le Soudan. Ce rapprochement permet des politiques de déstabilisation politiques conjointe dans les pays arabes, comme le soutien apporté aux Kurdes d’Irak par Israël et l’Iran.

- 26 décembre : conférence afro-asiatique du Caire[97]. Réaffirmation des principes de Bandung. Il est décidé que l’Union soviétique fasse partie du Conseil permanent ().

Europe

Europe de l’Est

- 8 janvier : les élections sont ajournées en Hongrie[98].

- 13 janvier : la grève devient un délit passible de la peine de mort en Hongrie[98]. La répression des insurgés se poursuit de 1957 à 1958 avec la déportation de centaines d’entre eux en Union soviétique. Imre Nagy et bon nombre de ses partisans sont exécutés (1958). Au total, 341 condamnés à mort sont exécutés par pendaison, 22 000 personnes sont condamnées à des peines de prison, 13 000 sont envoyées en camps de travail[99].

- 18 janvier, Hongrie : l’Union des écrivains hongrois est dissoute[98].

- 20 janvier : élections législatives polonaises[100].

- 12 février : restauration de la République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie. Les populations de Tchétchéno-Ingouchie, déportées au Kazakhstan après la guerre pour intelligence avec l’ennemi, sont réhabilitées et autorisées à rentrer[101].

- 10 mai, URSS : le Soviet suprême approuve la création par Nikita Khrouchtchev des Conseils économiques régionaux ou Sovnarkhozes[102].

- 11 mai : appel soviétique aux États-Unis et au Royaume-Uni pour la cessation des essais nucléaires. L’Union soviétique demande la convocation d’une conférence au sommet, la suspension des essais nucléaires, la renonciation à l’emploi des armes nucléaires, la création d’une zone dénucléarisée en Europe et la signature d’un pacte de non-agression. Les États-Unis proposent en août la suspension des essais pour deux ans assortie d’un contrôle de la production d’armes nucléaires[103].

- 29 juin : la faction « anti-parti » tente d’éliminer Khrouchtchev en URSS. Khrouchtchev sort victorieux de la crise politique et réussit à exclure Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Boulganine et leurs alliés du Comité central et du présidium[101].

- 2 juillet : le comité central roumain expulse le ministre de l’enseignement Miron Constantinescu qui avait pris des mesures libérales dans le domaine de la culture et vis-à-vis des minorités. Iosif Chișinevschi est expulsé du Bureau politique[104].

- 21 août : premier lancement réussi d’une fusée intercontinentale en URSS, le R-7 Semiorka[105].

- 14 septembre : l’Assemblée générale de l’ONU approuve le rapport qui condamne l’intervention soviétique en Hongrie[106].

- 29 septembre : catastrophe nucléaire de Kychtym[101] ; à Mayak, ville secrète d’Union soviétique, une explosion dans une cuve de stockage de déchets nucléaires crée un nuage radioactif de 23 000 km2.

- 4 octobre : Spoutnik, premier satellite artificiel, est lancé par l’Union soviétique[4].

- 5 octobre, Yougoslavie : Milovan Djilas, ancien compagnon de Tito, voit sa peine de prison aggravée pour avoir fait publier aux États-Unis son livre La Nouvelle classe dans lequel il dénonce la création dans les pays communistes d’une nouvelle classe dirigeante bureaucratique[107].

- 3 novembre : lancement de Spoutnik 2, le deuxième satellite artificiel envoyé en orbite, avec à son bord la chienne Laïka[4].

- 14-16 novembre : conférence des douze partis communistes au pouvoir à Moscou[108]. Le communiqué final, que la délégation yougoslave refuse de signer, affirme l’unité de vues sur toutes les questions examinées et dénonce le révisionnisme, « plus menaçant que jamais »[109].

- 19 novembre : le secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque Antonín Novotný, nommé président de la république tchécoslovaque après le décès d’Antonín Zápotocký, met fin à la libéralisation du régime[110].

Europe de l’Ouest

- 1er janvier : la Sarre est rattachée à la RFA[111].

- 9 janvier : démission du premier ministre britannique Anthony Eden à la suite de la crise de Suez, officiellement pour des raisons de santé[112]. Début du ministère conservateur d’Harold Macmillan, Premier ministre (fin en 1963). Il restaure la « relation spéciale » avec Washington[113].

- 6 - 10 février : XXXIIe congrès du parti socialiste italien à Venise. Pietro Nenni poursuit sa bataille pour l’autonomie du Parti socialiste au sein de la gauche[114].

- 13 février : l’OECE (future OCDE) ouvre des négociations pour une zone de libre-échange[115].

- 25 février : remaniement ministériel en Espagne ; une équipe de techniciens de l’économie (Laureano López Rodó, Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio), formé par l’IESE (Institut d’études supérieures de l’entreprise de l’Opus Dei) prend les commandes, ce qui va permettre le développement espagnol (1958-1963)[116].

- 23 mars : impliqué dans une affaire d’espionnage au profit de la France, le procureur de la Confédération suisse, René Dubois, âgé de 49 ans, se suicide à Berne, en se tirant une balle dans la tête[117].

- 25 mars : signature des traités de Rome, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique[118]. Création, au , de la Communauté économique européenne (CEE) et de l’Euratom, ou Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). Le processus d’intégration des pays européens prend une nouvelle dimension avec cette alliance regroupant la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La CEE se fixe pour but d’unifier progressivement les politiques économiques et financières des nations membres, de constituer un marché commun agricole et industriel, et de mettre en application les quatre libertés, à savoir : la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et du capital (art. 67 à 73). L’objectif de l’Euratom est de promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire comme de la recherche.

- 14 mai : élections législatives danoises[119].

- 16 mai : le Belge Paul-Henri Spaak succède à lord Ismay au poste de secrétaire général de l’OTAN[120].

- 29 juillet : signature à Berlin d’une déclaration au terme de laquelle les gouvernements des États-Unis, de la France, de la République fédérale d’Allemagne, et du Royaume-Uni affirment l’identité de leurs politiques relatives à la réunification de l’Allemagne et à la sécurité européenne[121].

- 15 septembre : élection du 3e Bundestag[121].

- 30 septembre : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route[122].

- 7 octobre : élections législatives norvégiennes[123].

- 7 - 12 octobre : incendie à la centrale nucléaire de Windscale. L’accident se classe au niveau 5 sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES)[124].

- 14 octobre : grande inondation de Valence en Espagne[125].

- 29 octobre : cabinet Adenauer III en RFA[126].

- 31 octobre : mise en eau du barrage de Mauvoisin, dans le Val de Bagnes (Suisse). Avec 237 mètres de hauteur, il est alors le plus haut du monde[127].

- 2 novembre : J. B. Priestley publie un article dans le New Statesman, Britain and the Nuclear Bombs[128]. La Campagne pour le désarmement nucléaire (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) est lancée par les milieux pacifistes au Royaume-Uni, l’aile gauche du parti travailliste et un certain nombre d’intellectuels engagés, présidée par l’écrivain Bertrand Russell.

- 19 décembre : clôture à Paris de la première conférence au sommet de l’OTAN. Les chefs de gouvernement réaffirment les principes et les buts de l’Alliance atlantique[129]. Les pays européens acceptent l’installation sur leur territoire de bases de fusées américaines.

Remove ads

Fondations en 1957

Naissances en 1957

Décès en 1957

- Personnalités majeures décédées en 1957

- 14 janvier : Humphrey Bogart (acteur américain)

- 16 janvier : Arturo Toscanini (chef d'orchestre italien)

- 2 février : Valery Larbaud (écrivain français)

- 9 février : Miklós Horthy (homme politique et militaire hongrois)

- 16 mars : Constantin Brâncuși (sculpteur roumain naturalisé français)

- 25 mars : Max Ophuls (cinéaste français d'origine allemande)

- 26 mars : Édouard Herriot (homme politique français)

- 12 mai : Erich von Stroheim (cinéaste et acteur américain d'origine autrichienne)

- 24 juin : František Kupka (peintre tchèque)

- 19 juillet : Curzio Malaparte (écrivain italien)

- 24 juillet : Sacha Guitry (dramaturge et cinéaste français)

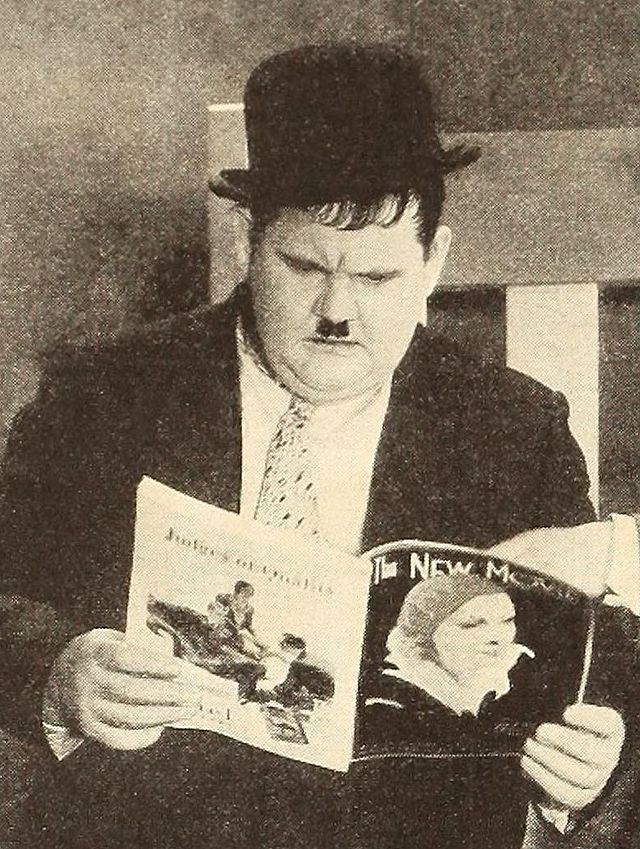

- 7 août : Oliver Hardy (acteur américain)

- 20 septembre : Jean Sibelius (compositeur finlandais)

- 24 octobre : Christian Dior (couturier français)

- 24 novembre: Diego Rivera (peintre mexicain)

- 25 décembre : Charles Pathé (industriel et producteur de cinéma français)

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads