Timeline

Chat

Prospettiva

Goezia (pratica magica)

Pratica magica Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

La goezia (goezìa; dal latino gŏētīa) è una pratica magica tipicamente europea incentrata sull'invocazione ed evocazione di dèmoni, spesso definita semplicisticamente come stregoneria, che è stata trasmessa attraverso i grimori, libri contenenti istruzioni per eseguire dette pratiche. La parola trova le sue origini nel greco antico γοης, goēs, che originariamente indicava indovini, maghi, guaritori e veggenti. Era originariamente intesa come magia bassa, cioè fraudolenta o ingannevole,[1] in contrapposizione alla teurgia, considerata invece magia alta o divina,[2] ed è oggi solitamente intesa in senso dispregiativo o comunque negativo.[3][4]

I grimori o "libri di magia" contengono istruzioni per varie attività esoteriche ma, ai fini della goezia, sono necessari per l'evocazione di entità soprannaturali, come angeli, spiriti, divinità e dèmoni. La storia dei grimori principia nell'antica Mesopotamia, dove incantesimi venivano incisi su tavolette d'argilla cuneiformi. Anche gli Antichi Egizi utilizzavano pratiche magiche come incantesimi ed amuleti ma il loro sistema magico, la Heka, subì dei cambiamenti dopo l'invasione macedone, promotrice della diffusione d'una cultura ellenistica sincretica anche da un punto di vista magico che ebbe nella Biblioteca di Alessandria uno dei suoi centri promotori. Emersero in quel contesto figure leggendarie come Ermete Trismegisto, patrono ed autore dei grimori.[5]

Nel cristianesimo primitivo, alcune sette gnostiche utilizzarono i grimori e testi come il Libro di Enoch contenevano informazioni astrologiche e angeliche. Il semi-mitico Re Salomone d'Israele (X secolo a.C.), figura legata a magia e stregoneria, è invece ritenuto autore dello pseudoepigrafico Testamento di Salomone, uno dei più antichi apocrifi nonché testo magico relativo all'evocazione di dèmoni.[6] Con l'ascesa del cristianesimo, le pratiche magiche furono associate al paganesimo con l'inziale risultato del rogo dei libri di magia e, nel corso del Medioevo, con l'identificazione della goezia con l'eresia e la stregoneria. A partire dal Rinascimento, i praticanti della goezia furono inclusi nel nel novero delle vittime della caccia alle streghe europea (1450–1750) ma, nonostante ciò Ars Goetia perdurò sino a tutto il XVII secolo.

Dopo la battuta d'arresto provocata dall'Illuminismo (XVIII secolo), la goezia riacquisì vigore tra XIX e XX secolo nell'ambito del c.d. "Magical revival" promosso da esoterici ed occultisti quali Eliphas Lévi e Aleister Crowley che interpretarono e divulgarono le tradizioni magiche, incorporando elementi della Cabala, dell'Ermetismo e della Magia cerimoniale.

I praticanti contemporanei di occultismo ed esoterismo continuano a confrontarsi con la Goetia, traendo spunto da testi storici e adattando i rituali alle proprie credenze personali. La pratica è oggi tema di dibattiti etici: alcuni la affrontano con cautela, a causa dei potenziali rischi derivanti dall'interazione con entità potenti; altri la vedono come un mezzo di trasformazione interiore e di auto-potenziamento.[7]

Remove ads

Etimologia

Il termine di lingua italiana "goezia" deriva, mediato dal latino goetia, dal greco antico γοητεια, goēteia, con originario significato di «incantesimo», da γοης, goēs (plurale γόητες, góētes), lett. «mago», probabilmente in relazione onomatopeica all'avverbio γοητες, lett. «gemente», allusivo della voce lamentevole con cui si ripetono le formule magiche.[3]

Nelle altre lingue europee, la parola mantiene una forma strettamente legata al vocabolo latino: goecia in lingua spagnola, goécia in lingua portoghese, goetia (più raramente goety) in lingua inglese, goétie in lingua francese, goetia/goëtie in lingua tedesca, goeția in lingua romena, goecja in lingua polacca, гоэтия (traslitterato "goetiya") lingua russa, ecc.

Remove ads

Premessa: il grimorio, fonte e strumento della Goezia

Riepilogo

Prospettiva

Un grimorio (dal francese antico gramaire, parola avente la stessa radice di "grammatica" e "glamour")[8] è un libro di testo di magia che in genere include istruzioni su come creare oggetti magici (talismani e amuleti), come eseguire incantesimi e divinazioni e come evocare o invocare entità soprannaturali quali angeli, spiriti, divinità e dèmoni.[9] Sebbene il termine grimorio sia originariamente europeo – e molti europei nel corso della storia, in particolare maghi cerimoniali ed affabulatori, hanno utilizzato i grimori – lo storico Owen Davies ha osservato che libri simili possono essere trovati in tutto il mondo, dalla Giamaica a Sumatra,[10] seppur i primi, indiscutibilmente, furono quelli creati nell'Antichità dalle culture affacciate al bacino del Mediterraneo, principiando nel Vicino Oriente Antico.[11]

I primi incantesimi magici scritti conosciuti provengono dalla Mesopotamia (l'odierno Iraq), ove sono stati trovati incisi su tavolette di argilla cuneiformi che gli archeologi hanno scavato nella città di Uruk e datate tra il V e il IV secolo a.C.[12] Anche gli antichi Egizi utilizzavano incantesimi, ritrovati incisi su amuleti e altri oggetti. La magia antico-egizia, la heka (egy. ḥk3w; cop. hik),[13] fu notevolmente modificata ed ampliata dopo che i Macedoni di Alessandro Magno invasero la terra dei faraoni nel 332 a.C. Durante la fase tolemaica della storia egizia (305–30 a.C.) venne sviluppato l'alfabeto copto e fu inaugurata la Biblioteca di Alessandria, centro culturale di primordine di tutto il Mediterraneo che concorse nel diffondere in tutto l'Impero macedone, ormai frammentato nei vari regni dei diadochi, la cultura (e la magia) sincretica dell'Ellenismo.[14][15] I libri di magia mutarono allora da semplici raccolte d'incantesimi curativi e/o apotropaici destinati alla produzione d'amuleti ad erudite dissertazioni su vari aspetti della vita, tra cui il successo e la realizzazione economica.[16] Nel medesimo periodo originò la figura leggendaria di Ermete Trismegisto, fusione sincretica del dio egizio Thot e di quello greco Ermes, da lì innanzi semi-mitico patrono della scrittura e della magia e, quindi, per esteso, dei libri di magia,[17] nonché tedoforo dell'Ermetismo.[5]

Gli antichi Greci e Romani attribuivano la creazione dei libri di magia ai Persiani. Lo scrittore romano Plinio il Vecchio (23–79 d.C.) attribuì la scoperta della magia al "filosofo" persiano Zaratustra (IX-VIII secolo a.C.)[18] ma non fu messa per iscritto prima del V secolo a.C., per opera del magus Ostane.[19][20] Le asserzioni di Plinio non sono, tuttavia, supportate dagli storici moderni.[21] Il dato archeologico, per contro, conferma l'origine mediorientale del sapere magico greco-romano: i c.d. "papiri magici greci", eterogenea raccolta di tesi prodotti tra il II secolo a.C. ed il V secolo,[22] menzionano infatti il nome della dea sumera Ereškigal.[23]

Oltre agli Egizi, anche gli Antichi Ebrei furono considerati esperti di magia dai greco-romani;[24][25] magia che, secondo la leggenda, avrebbero appreso dal profeta Mosè,[26] non a caso cresciuto in Egitto tanto che molti scrittori antichi lo consideravano più un egizio che un ebreo.[27] Due manoscritti databili al IV secolo, entrambi considerati l'ottavo leggendario Libro di Mosè (i primi cinque sono i libri iniziali dell'Antico Testamento), presentano il profeta nientemeno che come un politeista abile nell'evocare dèi e sottomettere dèmoni.[17] Il semi-mitico re israelita Salomone (X secolo a.C.) è un'altra figura biblica associata a magia e stregoneria.[6] Lo storico romano-ebreo del Flavio Giuseppe (37/38–100 d.C.) menzionò un libro di magia attribuito a Salomone contenente incantesimi per evocare i dèmoni, utilizzato da un ebreo chiamato Eleazar per gli esorcismi.[28] Lo pseudepigrafico Testamento di Salomone, un manoscritto greco attribuito a Salomone ma probabilmente redatto in Babilonia o in Egitto nei primi cinque secoli dell'era cristiana (cioè oltre 1000 anni dopo la morte dell'autore), è uno dei testi magici più antichi. Narra della costruzione del Tempio di Gerusalemme la cui erigenda fu ostacolata dai dèmoni finché l'arcangelo Michele donò a Salomone un anello magico, recante inciso il simbolo mistico poi noto come "Sigillo di Salomone", capace di ammansirli. Salomone usò l'anello per rinchiudere i dèmoni più riottosi in giare ed asservire gli altri ma questa pratica della magia nera lo spinse alla tentazione d'adorare gli dèi-dèmoni Moloch e Astarte, cosa che gli costò il favore di Yahweh e lo spinse a redigere il Testamento come monito per il lettore.[29][30][31]

Ci sono anche prove certe che i grimori fossero utilizzati da alcune sette del cristianesimo primitivo, in particolare dagli gnostici. Nel Libro di Enoch, per esempio, parte del celebre corpus dei c.d. "Manoscritti del Mar Morto", si trovano informazioni sull'astrologia e sugli angeli.[33] In possibile connessione con il Libro di Enoch, l'idea che Enoch e il suo pronipote Noè avessero avuto un qualche coinvolgimento con i libri di magia dati loro dagli angeli continuò fino al periodo medievale.[21] Quando il cristianesimo divenne la fede dominante nell'Impero romano, la Chiesa primitiva disapprovò pubblicamente la magia, associandola al paganesimo,[34] e, per conseguenza, mise al rogo i libri magici. Il Nuovo Testamento riporta che, dopo che fu reso noto l'esorcismo fallito dei sette figli di Sceva, molti convertiti decisero di bruciare i propri libri di magia nella città di Efeso. Questo consiglio fu adottato su larga scala dopo l'ascesa al potere dei cristiani[35] ma ciò non impedì che, durante il Medioevo, vari grimori seguitassero a circolare tra gli eruditi d'Europa,[36] come il Liber perditionis anime et corporis citato nello Pseudo-Turpino del XII secolo[37] o le fonti di cui si servì per il suo Liber introductorius il celebre Michele Scotto (ca. 1175–1235).[38][39]

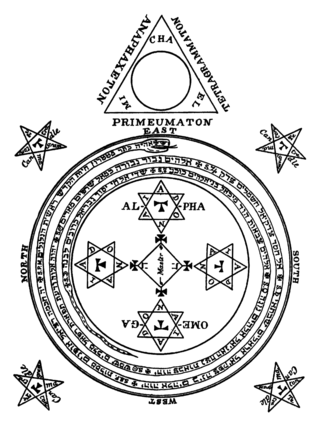

Come anticipato, nella cultura cristiana primitiva la stregoneria fu associata al re israelita Salomone, una delle figure chiave nell'Antico Testamento. Comparvero così diversi grimori che si pretendevano scritti dal mitico re-mago.[40] Si trattò di un processo non organico che mise per iscritto il sapere tramandato oralmente in maniera sistematica, stante l'eventuale precedenza di copie manoscritte comunque basso medievali,[37][41] non prima del XV secolo.[42][43] Fondamentale fu la celebre Chiave di Salomone (lat. Clavis Salomonis), apparsa proprio nel Quattrocento, in cui però l'argomento goetico è di rilevanza minore. Di maggior impatto fu la Piccola Chiave di Salomone (lat. Lemegeton Clavicula Salomonis), una ipostasi della Clavis compilata nel XVI secolo e giunta alla sua forma definitiva non prima del XVII secolo,[44] il cui più celebre estratto fu appunto appellato Ars Goetia.[3] Una delle fonti più ovvie della Ars Goetia fu la Pseudomonarchia Daemonum dell'olandese Johann Wier (1515–1588), parte del suo più ampio trattato De Praestigiis Daemonum et Incantationibus ac Venificiis (1577). Weier cita come fonte delle sue informazioni il Liber officiorum spirituum, seu liber dictus Empto Salomonis, de principibus et regibus demoniorum.[45] Non cita però, né è a conoscenza di, altri libri nel Lemegeton, suggerendo che quest'ultimo sia derivato dal suo lavoro e non il contrario.[45][46] Inoltre, parte del materiale proveniva dal De occulta philosophia (1533) di Enrico Cornelio Agrippa (1486–1535), di cui Weier fu allievo, e dall'Eptamerone dello pseudo-Pietro d'Abano, poi divenuto noto come "Quarto libro di Agrippa".[45][47][48]

Lo studio puntuale dei grimori, anzitutto della Clavis e della Clavicula, come riportato in qualsiasi edizione cristica degli stessi,[N 1] è enormemente complicato dal fatto che, sin dal Cinquecento, si diffusero in Europa una vasta gamma di libelli che rivendicavano un'unica paternità salomonica o almeno condividevano argomenti e struttura di fondo, basti pensare allo sfuggente Liber Officiorum Spirituum già citato da Giovanni Tritemio (1462–1516), maestro di Agrippa, e che funse da modello per la Pseudomonarchia Daemonum di Wier,[49] e che nel corso del Seicento la Clavicula divenne, nelle buste degli archivi inquisitoriali, un ricettacolo di materiali tanto diversi da poter essere considerata quasi un genere letterario a sé. Ciò anche in ragione del fatto che, per evitare l’attività censoria delle Autorità, sia laiche sia religiose, continuavano ad essere messi in circolazione testi manoscritti. Sotto il nome di Clavicula Salomonis e di qualche opera di Pietro d'Abano venivano così smerciate le opere più varie, o anche solo brani delle medesime, collazionate insieme: ogni Clavicula, quindi, era diversa dall'altra. A Venezia, per esempio, nel 1636, l'Inquisizione processò un sarto napoletano di nome Francesco Viola che risultò in possesso di una Clavicula priva del proemio, sostituito da un preludio introduttivo, tanto quanto della prima sezione e costituita quindi dalla seconda sezione canonica, cioè il grimorio per l'evocazione degli spiriti, più un trattato astrologico sulle influenze degli spiriti sui pianeti ed una quarta parte che serviva da consacrazione della Clavicula stessa.[50]

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Magia e Goetia nel mondo greco-romano

Antica Grecia

L'Antica Grecia preservò la memoria dell'origine "barbara"/orientale della magia, stigmatizzando l'Egitto e la Tessaglia (corridoio di penetrazione nell'Ellade delle invasioni persiane) come terre di stregoneria.[53] Etimologicamente, poi, la parola "magia" fu mutuata, tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C., dalla parola di lingua persiana maguš (lett. "grande; autorevole; potente") nel greco antico come μάγος, magos (plurale μαγεία).[54][55] Nel passaggio, però, l'etimo assunse connotazioni negative perché prese ad indicare un ciarlatano le cui pratiche rituali erano fraudolente, strane, non convenzionali e pericolose.[55] Le eccezioni sono pochissime: nella tradizione culturale e filosofica greca, gli unici maghi presentati come sapienti e uomini di potere sono solo il mitico Orfeo, il semi-mitico Pitagora ed Empedocle.[56] Come osservò Davies, per gli Antichi Greci e poi per gli Antichi Romani «la magia non era distinta dalla religione ma piuttosto un’espressione sgradita e impropria di essa – la religione dell'altro»,[57] mentre lo storico Richard Gordon suggerì che, per gli Antichi Greci, essere accusati di praticare magia era «una forma d'insulto».[20][58]

Le operazioni magiche, nella Grecia delle poleis, rientravano principalmente in due categorie: teurgia (grc. θεουργία, theurghía) o "alta magia" e goezia (grc. γοητεία, goēteia) o "bassa magia"/stregoneria. In alcuni contesti, l'accezione teurgica sembra semplicemente glorificare il tipo di magia che viene praticata, solitamente da una figura sacerdotale, rispettabile seppur coinvolta in riti di origine chiaramente barbara.[59][60] Goēteia era invece termine dispregiativo che indicava una magia bassa, speciosa o fraudolenta.[61][62]

Le tavolette di cera e piombo coperte di maledizioni e sotterrate, le Defixiones, erano un rituale praticato da tutti gli strati della società greca, a volte con lo specifico intento di proteggere la città-stato, la polis.[63] Le maledizioni comunitarie pronunciate in pubblico diminuirono dopo la Grecia classica (VI–IV secolo a.C.) ma le maledizioni private rimasero comuni.[64] Furono allora identificate o meglio distinte come "magiche" perché individualistiche, strumentali e, spesso, sinistre.[65] Queste qualità e la loro percepita deviazione dai costrutti culturali intrinsecamente mutevoli della normalità, distinsero la magia antica dai rituali religiosi di cui faceva originariamente parte.[66]

Come anticipato, un gran numero di "Papiri magici greci", redatti in greco, copto e demotico, sono stati recuperati e tradotti a partire dal XIX secolo.[67] Essi contengono i primi esempi noti di:

- uso di parole magiche con il potere di comandare spiriti e dèmoni e d'invocare divinità;[51][68]

- uso di simboli/sigilli misterici propiziatori alla invocazione/evocazione;[69] nonché

- la prima formula magica per l'invisibilità.[70]

Antica Roma

Nella società romana antica, la magia era associata alle culture sviluppatesi ad oriente dell'Urbe. Come anticipato, Plinio il Vecchio sostenne che la magia era stata creata da Zaratustra[18] e tradotta in Grecia da Ostane,[19] ivi giunto al seguito del re achemenide Serse (r. 485–465 a.C.) durante la Seconda guerra persiana (480–479 a.C.).[71] Fu non prima del I secolo a.C. che il concetto greco di magos fu mutuato dalla lingua latina ed utilizzato da numerosi antichi scrittori romani nella forma magus e magia.[20][55] Il primo uso latino conosciuto del termine figura nell'Egloga (40 a.C.) del poeta Virgilio: «magia [...] sacris» (it. "riti magici").[72] I Romani avevano già altri termini per indicare l'uso negativo dei poteri soprannaturali: veneficium (parola dal duplice significato di avvelenamento o magia nociva) e saga.[72]

L'uso romano del termine "magia" era simile a quello dei greci[20] ma poneva maggiore enfasi sull'applicazione giudiziaria dello stesso.[55][73] Il diritto romano, infatti, incluse leggi che criminalizzavano tutto ciò che era considerato magico ben prima dell'avvento del cristianesimo.[74] Sempre Plinio riporta che le Leggi delle XII tavole (451–450 a.C.), condannavano i veneficia e le maledizioni dannose per i raccolti («fruges excantare»),[75] seppur l'unico processo registrato che coinvolgeva questa legge, sempre secondo Plinio, fu quello intentato contro Gaio Furio Cresimo nel II secolo a.C.[76][77] Nella Lex Cornelia Sullae de sicariis et veneficis (81 a.C.) si seguitò a punire il veneficium fosse esso perpetrato tramite avvelenamento o magia. Si giunse così alla proibizione della magia, in un contesto però ormai romano-cristiano, nel Codice teodosiano (438 d.C.): «Se dunque un mago o una persona imbevuta di contaminazione magica, che per usanza popolare è chiamato mago [...] dovesse essere arrestato nel mio seguito o in quello di Cesare, non sfuggirà alla punizione e alla tortura grazie alla protezione del suo rango.»[73][78]

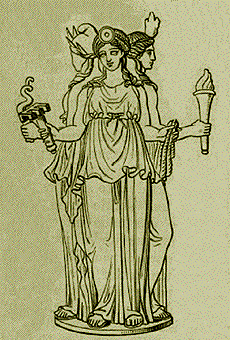

Premesso quanto sopra, le prove archeologiche pervenuteci relative alla pratica magica romana sono prettamente legate alla forma più gretta e materiale della goezia: un gran numero d'incantesimi deprecatori o propiziatori su Defixiones, rinvenute non solo nella città di Roma ma nella maggior parte delle città dell'Impero.[79] Ad oggi, il corpus più consistente è quello delle c.d. "Defixiones di Bath": 130 tavolette, tutte, tranne una, riguardanti la restituzione di beni rubati, rinvenute nel sito inglese di Aquae Sulis (l'attuale Bath) nel biennio 1979–1980.[80][81] Oltre 80 tavolette simili sono state scoperte nei pressi di un tempio dedicato a Mercurio nelle vicinanze di Bath, a West Hill (Uley),[82] facendo della Gran Bretagna sud-occidentale uno dei principali centri di ritrovamenti di defixiones latine,[83][84] tanto che lo studio storico della magia nell'isola parte oggi da quella romana. Ricorrente sulle defissioni è la figura di Ecate, la dea greca della magia e degli Inferi, sincreticamente accomunata alla dea sumera Ereškigal, invocata nella Tarda Antichità «sia nella magia protettiva sia nelle maledizioni»,[51] quindi sia in ambito goetico sia teurgico,[52] la cui sovrapponibilità con le divinità femminili di altre culture, come la Morrigan dei Celti, ne favorì la diffusione nella pratica magica delle province.[85] Una defixio ritrovata in Dacia, un interessante manufatto in oro con testo bilingue greco-latino, costituisce un buon esempio della pratica goetica sincretica di Roma: il testo greco richiama elementi semitici nell'invocazione «Adonai theoi hypsistoi [il Signore e gli altri dèi]», mentre la maledizione nel testo latino recita «Demon immunditiae te agitet Aeli Firme. Stet supra caput Iuliae Surillae», lett. "Possa il demone dell'impurezza perseguitarti, Elio Firmo. Sia esso sopra la testa di Gulia Surilla".[86]

Altro elemento ricorrente nella pratica magica romana, rinvenuto in diversi siti ed in diverse forme (amuleti, manoscritti,[N 2] arredi ecc.) e passato alla pratica magica cristiano-medievale è il Quadrato del Sator, impiegato per una vasta gamma di applicazioni: come rimedio, cura o lenitivo per i dolori del parto o il mal di denti invece che come parte di un incantesimo amoroso o come strumento apotropaico capace di scacciare spiriti e malefici e financo di svelare una strega sotto mentite spoglie.[87]

Discosta da questa pratica bassa, seppur concreta, della goezia romana è invece l'immagine delle streghe che traspare dalla letteratura latina: vere e proprie creature infere, proteiformi, dedite alla negromanzia ed all'evocazione di potenti spiriti, naturali e non: la Erichto della Pharsalia di Lucano, una strega mostruosa dai superpoteri tali da poter essere lei stessa oggetto d'evocazione come dèmone/nume tutelare;[88][89] la Canidia negli Epodi di Orazio;[90] la Dipsa ne Le metamorfosi di Ovidio; o la Meroe ne Le metamorfosi di Apuleio; per citare le più celebri.[73][91]

Magia e Goezia nell'Europa medievale

I Padri della Chiesa e le posizioni alto-medievali (V–X secolo)

La posizione contraria della Chiesa, anche primitiva, nei confronti della magia ben si evince nella proibizione, espressa nel canone n. 36 del Concilio di Laodicea (363 d.C.) per i preti di essere magoi ("maghi"), epaoidoi ("incantatori"), mathematikoi ("astrologi") o fabbricanti d'amuleti.[34] La Ars Goetia, insieme ad altri grimori (non tutti) fu poi associata dai Padri della Chiesa alla demonolatria per il suo contenuto d'istruzioni all'evocazione di spiriti e dèmoni derivanti da antiche tradizioni pagane (assire, egizie, persiane, greche, celtiche e anglosassoni) alcuni dei quali espressamente menzionati come "diavoli" nella Bibbia, come Asmodeo, Astaroth e Ba' al Zebub.[3]

L'imperfetta cristianizzazione dell'Europa che caratterizzò tutto l'Alto Medioevo, anche nel contesto allora cultural-tecnologico più avanzato dell'Impero bizantino, costrinse la Chiesa a ribadire l'incompatibilità tra l'ortodossia cristiana e la pratica magica, per esempio ancora nel Concilio in Trullo (692 d.C.).[92] In tutta l'Europa, la diffusione del cristianesimo portò ad una reinterpretazione negativa delle vecchie creature mitologiche, anche quelle coinvolte nei rituali magici, che divennero tutti indiscriminatamente "diavoli".[93] Così, nella tarda Britannia postromana, Magia nera e Negromanzia figurarono tra le pratiche di stregoneria condannate da Aelfric il grammatico (ca. 955–1010):[94][95][96]«Le streghe vanno ancora ai crocevia e alle sepolture pagane con la loro magia ingannevole e invocano il diavolo; e lui viene da loro nelle sembianze dell'uomo che è sepolto lì, come se risorgesse dalla morte.»[97] Godfrid Storms (1911–2003), nel suo Anglo-Saxon Magic (1948),[98] ha evidenziato come l'animismo abbia giocato un ruolo significativo nella visione del mondo degli Anglosassoni, notando che, nei loro incantesimi , «tutti i tipi di fenomeni sono attribuiti all'intervento visibile o invisibile di spiriti buoni o maligni»[99] tra cui primeggiano l'elfo (ælf, pl. ylfe)[100] e il nano (dweorg, dƿeorg o dwerg), vero e proprio "spirito della malattia",[93] e molti amuleti erano prodotti in accordo alla credenza che questi spiriti maligni "patogeni" causassero malattie insediandosi nel sangue di una persona.[101][102]

Premesso questo, almeno a livello culturale, il binomio goezia-negromanzia, già ben delineato da Isidoro di Siviglia (560–636), l'ultimo dei Padri della Chiesa occidentali,[N 3] entro il X secolo era tanto diffuso da essere riportato nel lessico-enciclopedico bizantino della Suda[104][105] (in greco medievale: Σοῦδα o Σουίδα).[106] Isidoro si premurò anche di denunciare una specifica categoria di maghi molto pericolosi, gli Arioli, dediti all'evocazione demoniaca (quindi alla goezia) ed alla demonolatria,[N 4] contro i quali si scagliarono anche Rabano Mauro (780–856) ed Incmaro di Reims (806–882).[107] Per quanto antitetico, il ricorso pratico alla magia perdurava però anche in ambito ecclesiastico: così, nella medicina medievale monastica, si evocavano i dèmoni-patogeni a scopo terapeutico[108] e, ancora nel XIII secolo, si ricorreva al sator nell'ippiatria.[109]

Il Basso Medioevo (XI–XV secolo)

Goetia, astrologia e magia di corte

Nel corso del XIII secolo, a seguito delle traduzioni in Europa di testi astrologico-astronomici arabi, si diffuse presso gli intellettuali e le corti del continente un forte interesse per l'astronomia e l'astrologia. La pubblicazione e il successo di queste opere, spesso rielaborate sotto forma di commentari alle opere di Claudio Tolomeo (fond. Almagesto e Tetrabiblos)[110] segnarono l'inizio della tradizione astrologica occidentale.[111] La materia goetica finì con il beneficiare del crescente successo riscosso dall'astrologia presso le importanti corti europee (interessante è l'esempio di come l'evocazione demoniaca ricorra con frequenza tra i temi della letteratura cortese del tempo)[112] tra le quali spiccava, al tempo, quella del del Sacro Romano Imperatore Federico II (r. 1215–1250)[38] ove operarono come astrologi sia il già citato Michele Scotto (ca. 1175–1235) sia Guido Bonatti (ca. 1210–1300), da alcuni studiosi indicato come il più autorevole astronomo italiano del Duecento.[113] Nel citato Liber introductorius dello Scotto, vasta compilazione astronomico-astrologica, oltreché fisiognomica, la materia goetico-demoniaca, pur criticata, è tanto citata da parere corteggiata[38] e concorse certo alla condanna dell'autore all'Inferno da parte di Dante Alighieri (1265–1321),[114] destino cui non sfuggì anche Bonatti.[115] Altro celebre patrono delle scienze magiche fu Alfonso X di Castiglia (r. 1252–1284) alla cui corte fu tradotto in latino il celebre grimorio cabalistico ebraico Sefer Raziel HaMalakh.[103][116]

La situazione non mutò nel XIV secolo, anzi, la fascinazione dei principi europei per la magia, la goezia in particolare, sembrò accrescersi: esemplare il caso delle accuse mosse nel 1320 a Matteo I Visconti Signore di Milano (c. 1287–1322) ed a suo figlio Galeazzo di aver tentato di stregare Papa Giovanni XXII (c. 1316–1334) realizzandone una statuetta d'argento con inciso sul petto il simbolo di Saturno ed il nome del potente dèmone-cardinale Amaimon.[117][118] Lo stesso Boccaccio (1313–1375), nel Decameron, ci parla di due discepoli del «gran maestro di negromanzia» Michele Scoto che avrebbero fondato a Firenze una confraternita d'uomini di ogni condizione sociale.[119] Al volgere del secolo, nel decennio 1393–1403, causa la pazzia di Carlo VI (r. 1380–1422), la Corte di Francia fu interessante da un intenso via vai di maghi e negromanti, tutti manipolati da Filippo II di Borgogna (c. 1363–1404).[120]

Il ruolo della Materia di Bretagna nella condanna della Goetia

Il Padre della Chiesa cappadociano Gregorio di Nissa (ca. 335–395) aveva messo in guardia i cristiani sulla pratica dei dèmoni d'accoppiarsi con le donne mortali per generare una prole impura, i cambion, che, sommata ai figli che i demoni avevano tra loro, contribuiva ad aumentarne il numero. Tuttavia, il primo resoconto popolare di tale unione non comparve nella letteratura europea sino al 1136 circa, quando Goffredo di Monmouth (ca. 1100–1155) scrisse, nella sua pseudostorica Historia Regum Britanniae, che il padre del Mago Merlino era un incubo. Secondo la studiosa Anne Lawrence-Mathers, a quel tempo «le opinioni sui dèmoni e sugli spiriti erano ancora relativamente flessibili. C'era ancora la possibilità che i dèmoni della tradizione classica fossero diversi dai dèmoni della Bibbia.» Il tema dei rapporti sessuali con i demoni divenne oggetto di crescente interesse per gli scrittori della fine del XII secolo ed i relativi resoconti seguitarono ad essere prodotti: a titolo di esempio, la Vita di San Bernardo di Goffredo d'Auxerre (ca. 1160) e la Vita e i miracoli di San Guglielmo di Norwich di Thomas di Monmouth (ca. 1173); ecc.[121]

Le Prophetia Merlini del Monmouth, in circolazione nel 1135,[122][123] forse come libellus,[124] fu il primo testo sul semi-leggendario profeta Myrddin Wyllt (fl. VI secolo) redatto in una lingua diversa dal gallese. Opera ampiamente letta e ritenuta affidabile in tutta Europa, proprio come lo sarebbero state le profezie di Nostradamus secoli dopo, secondo gli studiosi di letteratura britannica John Jay Parry e Robert Caldwell sarebbe stata «presa molto seriamente, anche dai dotti e dai saggi del mondo, in molte nazioni» ed i medesimi autori elencano infatti esempi di questa credulità l'ultimo dei quali data al 1445.[125]

Fu comunque solo a partire dagli Anni 1150 che la Chiesa rivolse la sua attenzione alla definizione dei possibili ruoli degli spiriti e dei dèmoni, soprattutto rispetto alla loro sessualità e in connessione con le varie forme di magia che allora si credeva esistessero. I demonologi cristiani giunsero a concordare sul fatto che le relazioni sessuali tra demoni e umani avvenissero seppur non concordarono sul perché e sul come.[121] Un punto di vista comune fu che i demoni inducevano uomini e donne al peccato di lussuria e adulterio che, non a caso, spesso figuravano in associazione/combinazione nei relativi processi.

La Goetia come origine del maleficium

Stante il canone 36 di Laodicea o le speculazioni demonologiche degli intellettuali del XII secolo, sino a tutto il XIII secolo, streghe e stregoni erano solitamente temuti e rispettati nella comunità in cui vivevano ed usavano una varietà di mezzi per tentare di raggiungere i loro obiettivi: incantesimi (formule o canti che invocavano spiriti maligni); divinazione e oracoli (per predire il futuro); amuleti e talismani (per allontanare spiriti ostili ed eventi dannosi); pozioni o unguenti; bambole o altri simulacri (per rappresentare i loro nemici); ecc.[126][127][128]

Le diverse lingue europee stavano contestualmente sviluppando specifici appellativi per i praticanti delle "arti nere", spesso legati a particolari tradizioni culturali: così, in italiano la parola "stria/striga", forma arcaica di "strega" deriva dal latino stryx a sua volta dal greco strygòs, lett. "strige, barbagianni, uccello notturno" a memoria delle streghe proteiformi della letteratura latina;[129] in francese, "sorcière" deriva dal latino sortiarius, lett. "divinatore, colui che legge la sorte", secondo un'evoluzione semantica comune allo spagnolo, ove bruja deriva da brixtía, lett. "sorte", ed all'inglese, ove wicce (inizialmente neutro), la forma arcaica dell'attuale witch, deriva da wiccian, lett. "leggere la sorte";[130] più oscura l'origine del tedesco "hexe" e dell'olandese "heks", riconducibili all'alto-tedesco antico "hag", presumibilmente il palo/manico di scopa che la strega cavalca.[131] Una categoria di streghe/stregoni apparentemente molto diffusa e temuta, almeno nei contesti rurali, era quella dei Tempestarii che controllavano i fenomeni atmosferici invocando spiriti (quindi praticando la goezia):[132] contro di loro, per esempio, si scagliò il vescovo Burcardo di Worms (c. 1000–1025) nel suo De arte magica e vennero bandite condanne da parte della Signoria di Milano.[133]

Nell'Europa medievale il termine giuridico latino maleficium fu applicato a tutte le magie/stregonerie eseguite con l'intento di causare danni a persone o proprietà,[134] finendo per indicare «la pratica della magia malefica, derivata dal tirare a sorte come mezzo per divinare il futuro nell'antico mondo mediterraneo» o come «un atto di magia eseguito con l'intenzione di causare danni o lesioni; il danno risultante.»[135][136] All'inizio del XIV secolo, il maleficium fu appunto una delle accuse mosse ai Cavalieri Templari.[137][138] Questa pratica era considerata una minaccia non solo per gli individui ma anche per l'ordine pubblico, perché una comunità tormentata dai sospetti sulle streghe poteva spaccarsi in due, così per i rei riconosciuti di maleficium le punizioni potevano essere esemplari: incarcerazione o condanna a morte.[139][140][141]

Testo fondante nella codifica giuridica del maleficium fu il Didascalicon de studio legendi, di Ugo di San Vittore (1096–1141) nel quale si indica espressamente che «Malefici sunt qui per incantationes demonicas, sive ligaturas, vel alia quecumque exsecrabilia remediorum genera, cooperatione demonum atque instinctu nefanda perficiunt», lett. "Malefici sono coloro che , attraverso incantesimi dèmoniaci, patti o altri tipi di rimedi [pratiche] detestabili, compiono azioni atroci con la cooperazione e l'istinto dei dèmoni."[142] Nel generale contesto culturale che abbiamo delineato, la goezia fungeva quindi da vero e proprio spartiacque nella classificazione dei praticanti della magia nera: nelle fonti medievali, appare chiaro il distinguo tra la strega/stregone di bassa lega e il "goetico" vero e proprio, chiamato «invocator demonum».[141][143] È interessante, in questo senso, osservare che il primo accertato rogo di streghe nell'Italia pre-rinascimentale avvenne nella Milano dei Visconti l'anno 1385 quando il podestà Carlo Geno condannò al rogo per recidivia tale Gasparre Grassi, già condannato come «pubblico Negromante e Incantatore di demoni» ad Avignone nel 1378.[144]

Magia e Goezia nell'Europa Moderna (1450-1750): i processi e la caccia alle streghe

Durante il Rinascimento, le numerose pratiche magiche che seguitavano ad affascinare Re e Principi furono sistematicamente prese di mira dalla Chiesa con l'obiettivo di proibire ed eradicare qualsiasi tipo di stregoneria ed esoterismo non tradizionale/cristiano.[140][145] Fu con buona probabilità nell'area dell'attuale Svizzera che, sin dagli anni 1430, mentre la Chiesa era impegnata nei lavori dell'annoso Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze (1431–1445), la stregoneria assunse le connotazioni sataniche, eretica ed apostatiche che l'avrebbero caratterizzata nei secoli successivi[146][147] e che funse da humus per il clima febbrile di cacce alle streghe su larga scala, spesso promosse dall'autorità laica e non da quella religiosa dell'Inquisizione, che avrebbe caratterizzato i successivi tre secoli (1450–1750).[N 5]

In battuta iniziale, importante fu certo la predicazione di alcuni religiosi intransigenti quali l'italiano Bernardino da Siena (1380–1444)[N 6] o il tedesco Heinrich Kramer (1430–1505), autore del celebre Malleus Maleficarum (1486), un manuale di caccia alle streghe utilizzato per secoli che delinea come identificare una strega, processarla e punirla, oltre a contenere tesi secondo le quali una donna sarebbe più incline di un uomo alla pratica della magia nera. Il Malleus definisce la strega come malvagia e tipicamente femminile. Diffuso presso le corti di giustizia secolari in tutta l'Europa rinascimentale il libro non fu però utilizzato dal Sant'Uffizio che addirittura mise in guardia dal fare affidamento su quest'opera.[148]

Il numero delle vittime della caccia alle streghe europea, tra torture, imprigionamenti, condanne a morte e bandi più o meno perpetui, è largamente dibattuto da decenni. Il dato certo è che interessò tanto i paesi cattolici quanto quelli protestanti (ove, per esempio, il Malleus Maleficarum, pur scritto da un domenicano, fu ampiamente utilizzato). Lo storico statunitense Brian P. Levack ha valutato le esecuzioni capitali come esito del 55% dei processi, giungendo pertanto a un totale di circa 60000 persone giustiziate in Europa nel 1450–1750. In questi processi, l'80% degli accusati era di sesso femminile, mentre in taluni paesi nordici (es. Islanda) vi fu una predominanza maschile.

Non mancarono letterati, fossero essi scienziati, religiosi o giuristi, che presero apertamente partito contro la caccia alle streghe. Il predetto Johann Weier (1515–1588), figura chiave della materia demonologica del tempo, fu per esempio tra i primi ad esprimersi contro la persecuzione di streghe e stregoni con il suo già citato De Praestigiis del 1577. Nel 1584, l'inglese Reginald Scot (1538–1599) pubblicò The Discoverie of Witchcraft, denunciando l'irrazionalità e la non-cristianità delle accuse di stregoneria ed indicando nella Chiesa l'origine del problema. La sua opera fu messa al bando e tutte le copie del volume furono distrutte entro l'ascesa al trono d'Inghilterra di Giacomo I Stuart (r. 1603–1625)[149] che aveva pubblicato, quand'era ancora solo Re di Scozia, il trattato Daemonologie (1597, rist. 1603), una dissertazione filosofica sulla negromanzia contemporanea e sulle relazioni storiche tra i vari metodi di divinazione utilizzati nell'antica magia nera come reazione alle tesi scettiche di Scot e di altri autori.[150]

A prescindere da voci contrarie come quella di Weier o Scot, i processi alle streghe in Europa raggiunsero il loro apice all'inizio del XVII secolo, dopodiché il sentimento popolare cominciò a opporsi a questa pratica. Il libro del gesuita Friedrich Spee (1591–1635), Cautio Criminalis (1631), sostenne che i processi alle streghe erano in gran parte inaffidabili e immorali.[151] Nel 1682, Luigi XIV di Francia (r. 1643–1715) proibì ulteriori processi alle streghe nel Regno di Francia. Negli Antichi Stati italiani, gli ultimi roghi accertati datano agli Anni 1720.[152] Nel 1736, il Regno di Gran Bretagna pose formalmente fine ai processi alle streghe con l'approvazione del Witchcraft Act.[153]

Premesso quanto sopra, nei turbolenti tre secoli nei quali si consumò la Caccia alle streghe europea, la goezia non solo sopravvisse ma, per taluni versi, prosperò. Anzitutto, l'evocazione di spiriti e dèmoni suscitò un acceso dibattito in seno alla comunità letteraria e scientifica che approfondiremo nel seguito. In secondo luogo, maghi ed evocatori di dèmoni seguitarono ad essere ospiti fissi nelle grandi corti d'Europa. Le conoscenze demonologiche di Giacomo Stuart cui abbiamo accennato, per esempio, erano chiaramente il frutto dei suoi studi in materia e della sua frequentazione di professionisti del settore.[149][150] La corte del sopracitato Luigi XIV di Francia fu invece interessata da uno scandalo dai risvolti magico-demonologici, il celebre "Affare dei veleni" (r. 1677–1682), nelle cui pieghe furono invischiati gli interessi goetici di Francesco Enrico di Montmorency-Luxembourg (1628–1695) ed i presunti sortilegi amorosi di Françoise-Athénaïs di Montespan (1640–1707), favorita del Re.[154]

L'Illuminismo (XVIII secolo)

Il XVIII secolo vide l'ascesa dell'Illuminismo, un movimento devoto alla scienza e al razionalismo, prevalentemente diffusosi tra le classi dominanti, che attaccò e condannò tutte le superstizioni: non solo la magia ma anche la fede. Tuttavia, in gran parte d'Europa, magia e stregoneria persistettero, così come i processi alle streghe in alcune zone come la Svizzera.[155] I governi cercarono comunque di reprimere maghi e cartomanti: in Francia, in particolare, la polizia considerava i maghi dei parassiti sociali che estorcevano denaro ai creduloni e ne promosse la repressione, confiscando al contempo molti grimori.[156] La conservazione e la riedizione dei grimori, vera linfa della goezia, seguitarono sia durante la Rivoluzione francese sia nell'Europa dominata dall'Impero napoleonico, preservando l'antica arte.[157]

Il Magical revival (XIX-XX secolo)

Stante l'interesse folcloristico che i grimori e la goezia suscitarono nell'Europa del Romanticismo,[158] la pratica goetica riacquisì oggettivo vigore nel XIX secolo nell'ambito del c.d. "Magical revival" promosso da esoterici ed occultisti quali Eliphas Lévi (1810–1875) e Aleister Crowley (1875–1947), tornando ad essere oggetto di studio ed approfondimento.[7]

Il francese Eliphas Lévi, il più famoso occultista e studioso di esoterismo dell'Ottocento,[159][160] giocò un ruolo fondamentale nella reinterpretazione e divulgazione delle tradizioni magiche, tra cui la goezia. Le sue opere, come Dogma e Rituale dell'Alta Magia (1854) o La chiave dei grandi misteri (1861), sintetizzavano elementi della Cabala, dell'Ermetismo e della magia cerimoniale. La prospettiva di Levi inquadrava la goezia come un mezzo per sfruttare e padroneggiare le forze del mondo spirituale quali strumento di trasformazione personale. Egli sottolineò comunque le implicazioni morali ed etiche della pratica magica, riflettendo il mutevole panorama intellettuale dell'epoca.[161]

Il britannico Aleister Crowley, fu figura centrale dell'occultismo d'inizio XX secolo che contribuì al revival della goezia. Membro dell'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata, fu profondamente influenzato dai suoi insegnamenti e dai suoi rituali. La sua esplorazione del tema fu racchiusa nel volume The Book of the Goetia of Solomon the King, riportato in bibliografia. Il suo approccio fondeva, in chiave molto personale e sperimentale, magia cerimoniale occidentale e misticismo orientale. Crowley sottolineò la forza di volontà e l'autorità del mago nel comandare gli spiriti, riflettendo la sua filosofia magica, la Thelema, individualistica e trasformativa,[7] che ebbe proprio in Italia il suo centro d'irradiazione, l'abbazia di Thélema a Cefalù.[162]

XXI secolo

La rinascita magica della goezia è perdurata fino ai tempi moderni nell'occultismo. I praticanti contemporanei di magia cerimoniale, tradizioni occulte ed esoterismo spesso incorporano elementi della Goetia nelle loro cerimonie. Questi individui attingono a grimori storici, su tutti la Piccola Chiave di Salomone, interpretandone e adattandone i rituali per allinearli alle proprie convinzioni personali e ai propri obiettivi spirituali. Mentre alcuni vedono la goezia come un percorso verso l’autocontrollo e l’emancipazione spirituale, altri la considerano una curiosità storica o un mezzo per connettersi con forze simboliche.[163][164]

Remove ads

Il dibattito culturale

Riepilogo

Prospettiva

Antichità

A partire dall'Alto impero romano (31 a.C.–284 d.C.), le pratiche goetiche furono al centro di un acceso dibattito filosofico. Tutto principiò nel II secolo, quando il filosofo greco medioplatonico Giuliano il Teurgo, coevo dell'imperatore romano Marco Aurelio (r. 161–180), riassunse negli Oracoli caldaici la pratica religiosa teurgica, consistente nell'evocazione delle divinità per mezzo della τελεστική telestiké, ovvero di rituali di carattere cerimoniale (da cui "magia cerimoniale"), gesti ineffabili condotti con precisione e solennità, che utilizzavano simboli, formule o altro che, in senso analogico, erano adeguate ad attirare la divinità desiderata per inserirla in un essere inanimato.[165][166] Nel successivo III secolo, i neoplatonici successori del teurgo Plotino (203/205–270) attribuivano grande importanza alla separazione tra teurgia e goezia.[167] Porfirio (234–305) distinse la teurgia dalla goezia nella sua opera perduta Sul ritorno dell'anima,[N 7][168] mentre Giamblico (250–330), teurgo poi grandemente apprezzato dall'imperatore Giuliano l'Apostata (r. 361–363),[169] affermò che la teurgia non mirava a forzare le divinità come nella goezia ma a purificare l'anima del devoto ed elevarla attraverso il libero arbitrio e la disposizione divina.[170] Giamblico sottolineava inoltre che non si dovrebbero «in alcun modo confondere le illusioni prodotte dalle tecniche goetiche con la visione estremamente chiara degli dèi».[171] Mentre la teurgia operava con spiriti buoni, la goezia invocava spiriti maligni,[4][172] altro motivo per cui la teurgia fu considerata una forma superiore e la goezia una forma inferiore di magia, usata per scopi profani.[165][173]

Prendeva nel frattempo sempre più piede la produzione di testi teologici cristiani, molti autori dei quali, come Agostino d'Ippona (354–430), erano aperti oppositori della magia. Essi tesero pertanto a demonizzare egualmente teurgia e goezia, considerandole «entrambe invischiate nelle vie ingannevoli dei demoni falsamente chiamati angeli».[174][175][176][177] In buona sostanza, Agostino, come altri, intese teurgia e goezia come differenti solo nel nome.[178][179] Nel VI secolo, comunque, la proibizione di qualsiasi dottrina filosofica o pratica religiosa non cristiana inclusa nel Codex Iustinianus (529) strangolò la pratica teurgica facilitandone, nei fatti, l'assimilazione alla goezia.[92] Entro questo solco svilupparono le tesi che, nel Medioevo, avrebbero accomunato la goezia al maleficium e quindi, in senso lato «alla negromanzia o all'evocazione dei morti ma anche, in un senso più generale, all'evocazione di esseri demoniaci con l'aiuto di "riti" blasfemi»,[4][102] un assioma tanto diffuso che anche autori anticlericali ottocenteschi come Auguste Debay (1802–1890) seguitarono ad equiparare la goezia alla magia nera.[1]

Europa Moderna

Nel Rinascimento, pur contestualmente ai primi exploit della caccia alle streghe, il dibattito sulla goezia riprese quando, tra gli strascichi del summenzionato al Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze (1431–1445), arrivò in Italia il filosofo neoplatonico transfuga Giorgio Gemisto Pletone (1355–1452) che, tra le altre, schiuse all'Umanesimo dell'Accademia neoplatonica fiorentina di Marsilio Ficino (1433–1499) le tesi teurgiche. Molti filosofi rinascimentali legati all'ermetismo cercarono allora di dirimere la magia bianca dal maleficium medievale. Ficino per primo, nella Apologia ai suoi De vita libri tres (1480–1489), pose un netto distinguo tra la goezia/demonolatria, la magia bassa e volgare da respingere, e la magia "naturale", legittima e degna di lode che concorre a creare l'anima del mondo già cara a Plotino.[180] In modo più diretto, nel suo De hominis dignitate (1486), Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), tra i primi membri della c.d. "Cabala cristiana",[181][182] mutua, per tramite di Plotino, la visione dualistica greca che contrappone la teurgia alla goezia, «la più ingannevole e vana delle dottrine». Pietro Pomponazzi (1462–1525), aspro critico di Pico, nel suo De naturalium effectuum causis sive de incantationibus (1520) esclude razionalmente qualsiasi possibile influenza di angeli o dèmoni nel Creato ove «Dio infatti ordina e dispone tutte le cose in modo ordinato e soave»[183] e quindi tratta la goezia al pari della ciarlataneria. Il sopracitato Enrico Cornelio Agrippa (1486–1535), revisore del sapere di diversi grimori nel suo De occulta philosophia (1533),[184] già nel De incertitudine et vanitate scientiarum et artium, aveva distinto la magia cerimoniale in goetia e negromanzia.[185] Georg Pictorius (1500–1569), invece, attribuì alla goetia tutte le pratiche magiche più estreme, non solo quindi la negromanzia ma anche l'antropomanzia (in cui il futuro viene letto dalle viscere delle persone sacrificate), la lecanomanzia (la conquista di un demone con acqua esorcizzata), «la profezia della terra che trema, affonda o si apre» (i.e. la geomanzia) e le varie forme di divinazione: piromanzia, aeromanzia, chiromanzia e auspici.[186] Gli stessi toni si riscontrano nella monumentale Magia naturalis (1558–1589) di Giovanni Battista Della Porta (1535–1615) che contrappone alla magia naturale, «consumata cognizione delle cose naturali e una perfetta filosofia», una magia «nefandissima, la qual è piena di superstizioni, d'incantazioni, e procede per revelazione di demoni» (ovvero la goezia) che mostra soltanto «cose apparenti e senza stabilità alcuna, imaginazioni e delusioni».[187][188]

Remove ads

I dèmoni della Ars Goetia

Riepilogo

Prospettiva

Nella Ars Goetia sono elencati 72 dèmoni, divisi per categorie (c.d. "Gerarchia dei demoni") che richiamano i distintivi livelli gerarchici della nobiltà: Re (come Paimon e Beleth), Duchi (come Agares e Valefar), Principi (come Vassago e Sitri), Marchesi (come Aamon e Forneus), ecc. Su tutti, domina la suprema autorità di Lucifero.[189]

L'elenco di nomi nella Ars Goetia amplia quello riportato da Wier nel suo Pseudomonarchia Daemonum che a sua volta ampliava quello del Liber Officiorum Spirituum. Inoltre, in ragione delle molteplici versioni e traduzioni dell'opera,[N 1] come anticipato, per alcuni nomi esistono molteplici grafie, spiegate più in dettaglio nelle voci che li riguardano. L'unico demonio che appare nella Pseudomonarchia Daemonum ma non nell'Ars Goetia è Pruflas. In una versione del Legemeton realizzata dall'alchimista inglese Thomas Rudd (1583?–1656), forse basata su di un'opera oggi perduta di Tritemio,[47] l'Ars Goetia è indicata come Liber Malorum Spirituum seu Goetia e i sigilli e i demoni sono abbinati a quelli dei 72 angeli dello Shemhamphorasch[190] che avevano lo scopo di proteggere l'evocatore e di controllare i dèmoni da lui evocati.[191] I nomi angelici e i sigilli derivavano da un manoscritto di Blaise de Vigenère (1523–1596), i cui documenti furono utilizzati anche da Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918) nelle sue opere per l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata (1887–1903).[47] Un altro testo che riporta un elenco di nomi e descrizioni di demoni è il Dizionario infernale (fr. Dictionnaire Infernal) di Collin de Plancy (1794–1881), pubblicato per la prima volta nel 1818 e poi ampiamente utilizzato nell'ambito del sopracitato Magical revival.

Nei grimori precedenti alle opere di matrice rinascimentale sopracitate il numero di dèmoni era più ampio. Sappiamo per esempio che il Ms. Clm 849 della BSB di Monaco di Baviera, studiato dallo storico delle religioni Richard Kieckhefer, elencava complessivamente 189 entità che il negromante poteva evocare: 101 sono chiamati «spiritus» e 88 «demones».[192] Lungi dal costituirsi quale caso isolato, questo manoscritto trova corrispondenze in altri testi coevi, come il Plut. 89 sup. 38 della BML di Firenze,[193] il Ms. It. 1524 della BnF (manoscritto particolarmente interessante, prodotto nel 1446 presso la corte dei Visconti di Milano, perché contiene una Necromantia nei fol. 65-122v e la Clavicula Salomonis nei fol. 179-253)[194] o il Rawlinson D. 252 della Bodley,[195] e concorre a testimoniare come, stante la persecuzione da parte della Chiesa, la goezia fosse ben nota e praticata nell'Europa tardo-medievale.

In totale, una ventina di dèmoni sembrano essere stati gli interlocutori preferiti dei maghi: anzitutto i dèmoni-cardinali Orient/Oriens, Paimon, Amaimon e Equi/Egyn ma anche Astaroth, Belial, Berith, Beleth e Flavos/Flauros/Floron.[196]

Remove ads

La pratica

Riepilogo

Prospettiva

Gli obiettivi

Come osservato da Kieckhefer, i rituali e gli experimenta magici della goezia, così come traspaiono dagli scritti del XV secolo, erano finalizzata a quattro obiettivi: (i) uccidere un nemico; (ii) manipolare i sentimenti, sostanzialmente amore o odio, per assoggettare la volontà di una persona; (iii) creare illusioni; (iv) ottenere divinazioni di qualche sorta.[197][198]

- Contrariamente a quanto si possa pensare, il ricorso alla goezia per l'eliminazione fisica di un nemico era la sua applicazione pratica meno frequente. Basti considerare che nel summenzionato Ms. BSB Clm 849 tale applicazione non figura.[199] Anche nelle altre fonti l'intento espressamente omicida del experimentum è molto raro: nella Pseudomonarchia Daemonum di Wier, i dèmoni che causano la morte vengono invocati solo in quattro occasioni su 139 funzioni identificate; nel capitolo VIII della Clavicula Salomonis s'invocano entità per seminare discordia ma la morte della vittima non è chiaramente prevista; ecc.

- Gli experimenta finalizzati al controllo della volontà di una persona erano molto più in uso: nel 19% dei casi nel Ms. BSB Clm 849,[198] nel cui experimentum n. 3, il più complesso, s'invocano ben 6 spirituum calidorum tra i quali primeggiano il cristiano Satana e l'antico-greco Cupido, oltre a comprendere anche una preghiera propiziatoria a Cristo. La magia amorosa cuba ben 130 dei 205 experimenta nella Necromantia del Ms. BnF it. 1524: in un rito particolarmente interessante, l'officiante deve realizzare un'effige in cera della sua amata, farla benedire da un prete e poi invocare Belzebù e Satana perché accendano d'irresistibile ardore il cuore di lei,[194] secondo un iter molto simile a quello presente nelle defixiones greco-romane.[200]

- Anche la creazione di illusioni primeggia tra gli obiettivi dei rituali goetici. Ben 14 dei 42 experimenta del Ms. BSB Clm 849 sono dedicati a questo tema.[198] In un manoscritto quattrocentesco d'origine italiana (Ms. BnF lat. 7337) contenente una delle poche versione pervenuteci del Annulorutn experimenta dello pseudo-Pietro d'Abano le ricette illusionistiche sono addirittura il 70% del totale. La Clavicula Salomonis consacra invece il V capitolo del suo primo libro all'illusione dell'invisibilità, tema per cui il Ms. BnF it. 1524 offre ben quattro ricette.

- Il ricorso alla divinazione, nelle sue varie forme, è addirittura onnipresente nei grimori: nel Ms. BSB Clm 849 troviamo 19 experimenta complessivi divisi tra catottromanzia, onicomanzia, lecanomanzia, cristallomanzia, oniromanzia e spatulomanzia. Quella per la divinazione era una mania europea che affondava le sue radici nella magia bizantina alto-medievale,[201] tanto diffusa da esserci testimoniata non solo nel Liber introductorius dello Scotto ma anche dalle aspre critiche degli religiosi, come il Contra astrologos imperitos atque nigromanticos dell'inquisitore Nicolas Eymerich (1320–1399).

La complessità dei rituali

Lungi dal connaturarsi nella semplice evocazione di un'entità sovrannaturale, i rituali goetici tardo-medievali, pervenutici per tramite dei grimori rinascimentali o dei rari manoscritti tre-quattrocenteschi, sono operazioni complesse, tanto fisiche quanto mentali, della durata anche di svariati giorni. Consideriamo a titolo di esempio il rituale di manipolazione psicologica descritto nel Ms. BSB Clm 849 come experimentum n. 5, volto a scatenare l'odio tra due persone:

«Il mago deve prendere due pietre luccicanti e rotonde dello stesso peso dal letto di un fiume. Deve incidere sulle due pietre i nomi delle due persone in questione e i nomi degli spiriti maligni considerati ostili l'uno all'altro, quindi seppellire le due pietre sotto la soglia di casa di una e sotto quella dell'altra o, se ciò è impossibile, sotto la soglia di due case disabitate. Dopo un periodo di sette giorni e sette notti, deve prendere le pietre prima dell'alba, recarsi in un luogo segreto e gettarle nel fuoco pronunciando una triplice evocazione di odio, quindi rimetterle in acqua ghiacciata per tre giorni e tre notti. All'alba del quarto giorno, deve prendere le pietre e "suffumarle" di zolfo, pronunciando una complessa evocazione rivolta ai demoni interessati – con l'invocazione della Trinità, dell'eternità delle creature, di tutti i santi, dei quattro nomi di Dio, di tutti i re e signori dell'inferno e dei sei demoni principali – un'evocazione che mira esplicitamente a scatenare un odio simile a quello di Caino per Abele. Nelle notti successive, le due pietre devono essere sbattute tre volte l'una contro l'altra, e l'odio deve quindi essere dichiarato tra i due protagonisti. L'experimentum si chiude con un rituale di contro-incantesimo inaugurato un sabato prima dell'alba, quando la Luna è calante e si avvicina alla congiunzione con il Sole (si dice allora che "brucia"). Si conclude con la cottura delle due pietre in un forno, il lavaggio e l'asciugatura, e infine il loro ritorno al letto del fiume da dove erano state originariamente prelevate.»

Tutti gli experimenta dovevano essere officiati nel più assoluto segreto[202] ma alcuni rituali costringevano il magus, al fine fondamentale di recuperare il potere magico della morte,[203] a frequentare luoghi pubblici come crocevia, forche e cimiteri, dov'era molto probabile che facesse brutti incontri.[196] Un incantesimo d'amore del Liber de angelis, annulis, caracteribus et imaginibus planetarum dello pseudo-Messala prevede per esempio il sacrificio di tre colombe, l'uso di un cerchio magico e la frequentazione di un crocevia dove vengono impiccati i ladri e dove le colombe devono essere sacrificate.[204]

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads