Timeline

Chat

Prospettiva

Occitania

regione storico-linguistica nella Francia meridionale e in piccole aree di Italia e Spagna Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

L'Occitània (AFI: [oʧʧiˈtanja];[1] in occitano Occitània, [utsiˈtanjɔ], [uksiˈtanjɔ], secondo la norma classica, Óucitanìo secondo la norma mistraliana), o più raramente, in francese, Pays d'Oc, è un'area storico-geografica dell'Europa, non delimitata da confini politici, sviluppatasi in una larga parte della Francia meridionale, e zone limitrofe nelle odierne Italia e Spagna.

La sua caratteristica principale è linguistico-filologica, ovvero fondata sulla diffusione della lingua occitana, o lingua d'òc, evoluzione dell'occitano antico o provenzale. L'occitano non va però confuso né con il francoprovenzale (arpitano), né con il francese, sebbene tutte lingue d'origine romanza siano appartenenti al ramo galloromanzo; queste lingue si consolidarono soprattutto durante la graduale latinizzazione della Gallia tardo-antica e altomedievale (dal IV al XII secolo circa), con locuzioni latine miste a termini franco-gallici. Oggi, queste varietà linguistiche risultano di particolare interesse filologico, e sono state riconosciute e affiancate alle lingue ufficiali di ogni nazione appartenente.

La lingua occitana venne usata dalla poesia trobatorica, la composizione letteraria sorta nella regione d'Aquitania intorno all'XI secolo e, più tardivamente, diffusa in buona parte dell'Europa. A partire dal XV secolo circa, la distinzione geografica fu soprattutto linguistica, per differenziarla sia dalla lingua centro-orientale delle Alpi Graie, dove si parlava un francoprovenzale settentrionale detto arpitano, sia dalla estesa Francia centro-settentrionale, dove invece si parlava la lingua d'oïl, cioè la "madre" dell'attuale francese).

Altre caratteristiche dell'Occitania risiedono in alcune tradizioni secolari come le musiche e le danze popolari.

Remove ads

Etimologia

Riepilogo

Prospettiva

La regione linguistica venne anticamente e grossolanamente riconosciuta nel X secolo come Óucitanìo, in assonanza della parola Aquitania, abbracciando i seguenti territori francesi:

- l'Aquitania - fu il nome latino dell'omonima provincia romana, ma fu nome utilizzato anche durante l'Alto Medioevo (fino all'XI secolo circa) per indicare anche le zone della Provenza, la Linguadoca, la Guascogna e il Delfinato francesi.

- la Provenza - fu indicato, già nel X secolo, l'insieme dei paesi di lingua d'Oc che, tendenzialmente, stanno a sud della Loira

- la Guascogna - dopo l'ordinanza di Villers-Cotterêts, fu indicata nell'XI secolo come terra a sinistra della Loira, "dove si parla ancora l'antico provenzale" (Dom Vaissette).

Il termine "Occitania" è quindi d'uso nel Basso Medioevo, attestato già nel 1290.[2] Si ritiene fosse già utilizzato dall'amministrazione capetingia, come risultato della combinazione di oc, "sì", e "Aquitania".

Il re di Francia Filippo il bello, durante un concistoro a Poitiers nel 28 maggio del 1308 afferma di regnare su due nazioni, una di lingua gallica e l'altra di lingua occitana; e ancora nel 1381 Carlo VI di Francia osserva "Quas in nostro Regno occupare solebar tam in linguae Occitanae quam Ouytanae".

La parola "Occitania" rimane in vigore fino alla rivoluzione francese, e viene riabilitata dal movimento letterario nazionalista Félibrige. Frédéric Mistral (1879-1886), il maggior esponente, compilò un dizionario, Lou Tresor dóu Felibrige, Dictionnaire provençal-français.[3]

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Alla fine del XII secolo la Francia non era l'entità statale che è attualmente: numerose regioni appartenevano all'Inghilterra, la Bretagna era un regno autonomo, la Provenza faceva parte del Sacro Romano Impero. Parte delle regioni nelle quali era diffusa la lingua occitana costituiva un insieme di feudi autonomi che per alcuni decenni (fra il XII e il XIII secolo) integrarono, insieme ai territori d'Aragona, uno Stato economicamente prospero e forte, guidato dal re Pietro II di Aragona e appoggiato dalla Santa Sede nella persona di papa Innocenzo III.

È importante sottolineare come in queste regioni era diffusa un'eresia cristiana, il catarismo, con una propria organizzazione ecclesiastica, parallela a quella ufficiale romana presente sul territorio. I catari erano ovviamente avversati dalla Santa Sede.

Agli inizi del XIII secolo, sovrano d'Aragona era Pietro II, vassallo della Santa Sede e apertamente sostenuto dal papato per aver ripetutamente sconfitto i musulmani nella penisola iberica; egli fu sempre molto tollerante nei confronti degli eretici. La costituzione di un'unica amministrazione centralizzata sulle terre dove vivevano i catari era per costoro un sogno che si stava trasformando in realtà.

La prematura scomparsa di Pietro II segnò l'apice della parabola càtara. La tattica militare che lo rese famoso per avergli permesso di sbaragliare gli invasori berberi risultò inadeguata a battere le truppe di Filippo II di Francia: nel difendere infatti i territori occitani dall'invasione delle truppe reali francesi, guidate da Simone IV di Montfort, Pietro II, che nel frattempo aveva valicato i Pirenei, subì una tremenda sconfitta perdendo egli stesso la vita in combattimento. Nel XVII secolo, moltissimi ugonotti occitani furono massacrati nelle Dragonate ad opera delle truppe reali.

Storia moderna

Le comunità occitane, che si rifanno alla storia occitana, sono numerose e molto attive, dal Piemonte alla Catalogna.

Come unione di più liste regionaliste locali, nel 1987 viene fondato a Tolosa il Partito Occitano che si impegna, dal punto di vista politico, a raggiungere un maggior grado di autonomia per l'occitania.

Il 30 agosto 2008 (anno internazionale delle lingue, voluto dall'ONU) è partita una lunga marcia che dalle valli occitane piemontesi (Pietraporzio in valle Stura) deve raggiungere Vielha, in Catalogna, per chiedere che la lingua occitana diventi patrimonio dell'umanità. La marcia è di 1700 km e di 70 giorni, ed è stata chiamata Occitània a pè. L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale Chambra d'Oc, piemontese, col sostegno degli enti pubblici.

Remove ads

Geografia

Riepilogo

Prospettiva

L'Occitania - quadro di insieme

Questi - aggiornati al 2008 - i principali dati che restituiscono un sia pure sommario quadro di insieme del non Stato costituito dalla realtà occitana[4]:

- Superficie: 196 640 km² circa

- Popolazione: 15 809 490 di abitanti

- Capitale: Tolosa (439 453 abitanti)

- Lingua nazionale: lingua occitana (o occitanico, occitan) parlato da circa il 10% della popolazione

- Situazione politica:

Secondo alcuni autori, l'Occitania fu un caso emblematico di "nazione senza stato" o di "nazione proibita"[4], area esistente come realtà, che va al di là degli Stati legalmente costituiti che il suo territorio attraversa.

In particolare, l'area geografica occitana comprende tutta la Francia meridionale, che a nord termina nel Croissant, la zona di transizione linguistica con i paesi d'oil, cosiddetta per la particolare forma dei suoi confini linguistici.

Le aree storico-geografiche occitane, nello specifico, sono:

- tutta la regione della Provenza

- la regione dell'Aquitania, cioè le aree storiche di Périgord e Guienna, eccetto le zone dove si parla basco e saintongeais.

- gran parte della regione geografica di Midi-Pirenei

- la regione Linguadoca-Rossiglione, eccetto per la parte orientale, dove si parla soprattutto catalano. La regione nord-occidentale (Fenouillèdes) è invece maggiormente ricca di lingua e cultura occitana

- l'area detta del Velay, dell'Alta Loira, in Alvernia, eccetto il dipartimento dell'Allier

- in Rodano-Alpi (soprattutto l'area detta Vivarese, nell'Ardèche), escluse le frange storico-geografiche dove si parla l'arpitano

- tutta la regione del Poitou-Charentes, nel Charente

- l'area geografica delle Alpes du Sud

- la provincia Borbonese meridionale

- l'area storico-geografica detta Delfinato meridionale, nella regione Hautes-Alpes, che sconfina anche in una parte della Valle di Susa in Italia

- le aree storico-geografiche della Contea di Foix e del Couserans, nel dipartimento dell'Ariège

- tutta la regione della Guascogna

- l'area storico-geografica ai confini con la Germania, chiamata Contea di Mark

- la regione del Centre, in alcune cittadine della parte meridionale

- in piccole aree della Spagna, a ridosso dei Pirenei, nello specifico la Val d'Aran e zone circoscritte della Catalogna

- in Italia, molte parti delle cosiddette "valli occitane" del Piemonte sud-occidentale, a ridosso delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, tra le quali Valle Stura, Valle Maira, Valle Grana, Valle Varaita, Valle Corsaglia, Valle Gesso, Valle Vermenagna, Valle Germanasca, Alta Valle Argentina.

- Inoltre, anche alcuni dialetti nei comuni liguri di Olivetta San Michele e di Triora (per le frazioni Realdo e Verdeggia, stabilita strumentalmente in base ai criteri della legge 482/1999); un'ampia bibliografia ragionata sull'argomento è riportata alla voce dialetto brigasco

- in Italia, solo in alcuni piccoli presidi di valli piemontesi quali Valle Orco, Valli di Lanzo e bassa Val di Susa), le quali sarebbero invece influenzate da un'area storico-linguistica più arpitana

- in Italia meridionale, per il solo comune di Guardia Piemontese in Calabria, fondato intorno al XIII secolo da profughi valdesi

- la parte della Contea di Nizza nella regione delle Alpi Marittime

- in Costa Azzurra-Principato di Monaco poi, esiste anche una sorta di variante occitana del monegasco, detta moneguier, o conosciuta più genericamente come patois monegasco (per distinguerlo dal patois generico francese o il patois valdostano)[5]. Fu parlato solo da alcune persone (immigrati, impiegati come operai nel porto), per un periodo di tempo relativamente breve

L'insieme di tutte queste terre occitane raccoglie circa 16,2 milioni di abitanti, di cui circa il 20% nato al di fuori di tali confini (tali correnti migratorie si son concentrate soprattutto in epoca recente, tra il 1975 e il 1993. In queste fasce della popolazione le lingue parlate sono il francese e la lingua del paese di appartenenza).[6] Solo un quarto della popolazione parla occitano.[7]

Remove ads

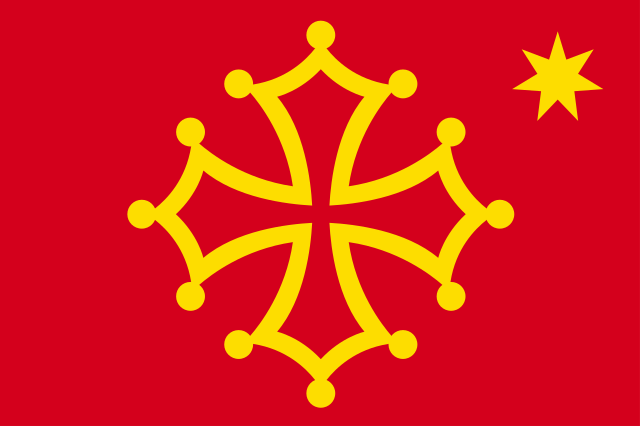

La Croce occitana

Riepilogo

Prospettiva

Nell'879 Bosone V di Vienne o di Arles (844 circa - 11 gennaio 887) è incoronato re di Provenza prendendo il nome di Bosone I di Provenza. Era già stato governatore e conte di Provenza dall'877. Lo stemma dei Bosonidi è la Croce chiamata poi Occitana o di Tolosa. Il capostipite dei Bosonidi fu Bosone, noto come Bosone il Vecchio (800 circa - 855 circa), duca dei Franchi, conte del Vallese, conte di Arles e conte di territori nei dintorni di Biella, nella contea di Vercelli; nella discendenza di Bosone il Vecchio vi furono conti, duchi, abati e vescovi durante tutta l'epoca carolingia. Dei suoi ascendenti non si hanno notizie, anche se alcuni lo indicano come figlio d’un tal Teodebaldo di Borgogna o d'Antibes, detto il Vecchio.

Poco prima dell'anno 1000, Guglielmo III detto Tagliaferro, 970 circa - 1037), conte di Tolosa e conte di Nîmes e d'Albi dal 978, sposa, in seconde nozze, Emma, figlia ed ereditiera di Rotboldo III di Provenza, il cui nonno paterno era stato Bosone II, conte di Provenza. Emma gli porta in dote alcune contee, fra cui la Provenza. Nelle terre provenzali governate dal conte, i suoi vassalli avrebbero adottato la croce dei Bosonidi, che verrà poi detta croce di Tolosa, come simbolo da imprimere sulle armi: e questo ha un senso se si pensa che Emma apparteneva alla stirpe Bosonide in cui figuravano, duchi, re e marchesi di Provenza.

La seconda apparizione della croce occitana è nel sigillo di Raimondo IV di Tolosa, o di Saint-Gilles, che istituì la contea di Tripoli, nell'ambito della prima crociata, intorno al 1100.

La croce detta « occitana » è il derivato dello stemma gentilizio dei conti di Tolosa: «de gueules à la croix vidée, cléchée» (di rosso all croce patente e pomata [d'oro]).

Prima della constatazione che la Croce occitana derivi da quella dei Bosonidi, si pensava che la prima apparizione della croce di Tolosa fosse avvenuta sotto il regno di Raimondo V. Esiste in particolare una descrizione del sigillo di questo conte datata 1165. La sua utilizzazione è particolarmente precoce nel sud-ovest, visto che i blasoni si diffondono solo nel XII secolo principalmente nel nord della Francia. Sono state fatte diverse interpretazioni di questa croce, di cui molte insistono sull'aspetto «simbolico» del motivo. Michel Pastoureau indica che queste interpretazioni dimenticano che l'araldica non è la scienza del simbolo, ma dell'emblema.

Nel 1950, Henri Rolland afferma che l'origine di questa croce deve essere ricercata nel marchesato della Provenza (nord della Durance) e più precisamente a Vernasque.

Nel 1966, Jean-Yves Royer afferma che l'origine dalla croce è sicuramente provenzale, ma che il testo di Henri Rolland contiene degli errori di datazione, si tratta in verità della croce di Forcalquier. Le sue ricerche si basano in particolare sulla scultura di due croci su un coperchio di sarcofago a Ganagobie.

A partire dal 1966, Roger Camboulives pensa che originariamente si tratti di una croce solare, forse la croce nestoriana trovata nel Turkestan cinese, arrivata a Tolosa attraverso l'Italia del nord e la Provenza (senza dubbio nel X secolo).

Nel 1980, Roger Camboulives insiste sul ruolo giocato dai Visigoti e sulle dodici piccole sfere che potrebbero rappresentare le dodici «case» dello zodiaco. Secondo lui l'origine della croce è tolosana e non provenzale. Nondimeno, i Visigoti non conoscevano l'araldica.

Pierre Saliès afferma, sulla rivista Archistra del mese di dicembre 1994, che l'origine della croce è tolosana e che il simbolo dei conti di Tolosa è il frutto di evoluzioni locali successive, forse a partire dalla croce di Gerusalemme.

Nel 1996 Jean Rocacher conferma che questa croce « è innanzitutto l'emblema dell'antica contea di Venasque, smembrata poi tra i due casati di Tolosa e di Forcalquier ».[8]

Nel 2000, Laurent Macé[9] afferma che la croce è diventata l'emblema della famiglia comitale dopo la partecipazione alla prima crociata di Raimondo IV; questa croce potrebbe trovare le sue origini a Costantinopoli. Indica poi che il motivo della "croce patente" ha origini bizantine e che esso si diffonde in occidente attraverso l'Italia e la Provenza. Quindi la croce di Tolosa e la croce di Venasque o di Forcalquier avrebbero origini comuni, ma non si sarebbero ispirate l'una dall'altra.

Nel 2000, Bertran de la Farge[10] pensa che la croce occitana è originaria del marchesato di Provenza, verosimilmente di Venasque, e che potrebbe essere la sintesi tra la croce di Costantinopoli e la croce copta (croce greca trilobata) introdotta in Provenza grazie ai monaci (Abbazia di Lerino-Abbazia di San Vittore di Marsiglia]) e forse grazie anche all'aura di San Maurizio.

Un'altra croce molto simile, diversa soltanto nei colori, è quella di Pisa. La rappresentazione più antica giunta fino a noi della Croce di Pisa risale al 1156, sulle mura cittadine volute dal console Cocco Griffi. Secondo alcuni la croce di Tolosa, apparsa solo qualche anno più tardi, deriverebbe da quella di Pisa. Secondo altri, invece, la loro nascita sarebbe indipendente l'una dall'altra come derivazione, per entrambi i casi, della croce copta. In una lettera del 2006 in occasione delle Olimpiadi di Torino, il sindaco di Tolosa scrisse che La nostra Croce di Tolosa è la Croce di Pisa[11]. Tuttavia questa affermazione non chiarisce ancora il dilemma, poiché può intendersi come "deriva dalla Croce di Pisa" come "è identica alla Croce di Pisa".

Per il momento nessun documento permette di determinare un'origine unica e incontestabile.

Remove ads

Usi e costumi

Riepilogo

Prospettiva

Tolosa è a volte considerata come la capitale culturale dell'Occitania.

La bandiera utilizzata per rappresentare la lingua e la cultura occitane è simile a quella della Linguadoca: la croce occitana è accompagnata da una stella a sette punte, che rappresenta le regioni storiche dell'Occitania secondo il Félibrige. Il motivo della croce di Tolosa è utilizzato da alcune comunità territoriali il cui territorio corrisponde in parte a quello dell'antica contea di Tolosa: Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alpi dell'Alta Provenza e Alte Alpi (Contea di Forcalquier). Lo si ritrova anche sulla segnaletica per indicare la lingua occitana originale (cartelli all'entrata delle città...)

In Italia, nelle Valli occitane e in Calabria, conformemente alla legge 482/99 concernente le minoranze linguistiche, numerosi comuni organizzano una cerimonia al momento della posa della bandiera occitana sugli edifici pubblici.[12] Un testo che spiega i motivi della cerimonia viene letto in occitano e in italiano, poi la bandiera viene alzata al suono di Se chanto. Questa cerimonia si è svolta per la prima volta in Francia, nel villaggio di Baratier, il 19 novembre 2006.

La croce occitana è anche utilizzata nella bandiera della Valle d'Aran.

Religioni

Il Cristianesimo ha necessitato di moltissimo tempo per stabilirsi in Guascogna, tuttavia il suo inserimento fu così profondo che si passò da una struttura familiare matriarcale a una struttura di tipo «paternalista flessibile». In seguito, degli alleati cristiani venuti dal nord (i sacerdoti Franchi Salii) furono pregati di espellere gli eretici (Arianesimo) Visigoti di Aquitania.

L'Occitania è spesso stata luogo di rifugio e di sviluppo di religioni perseguitate:

- Catarismo: la lotta contro il catarismo ha rappresentato una svolta nella storia della regione con l'annessione del Languedoc.

- Chiesa Evangelica Valdese: nel medioevo una colonia si rifugiò nel sud dell'Italia, su queste terre emigrarono dei gruppi di persone di religione valdese venute dalle valli di Chisone, Germanasca, Pellice e Alta Susa (Piemonte). Nelle valli occitane italiane i primi documenti in lingua d'oc furono i testi religiosi valdesi del 1400, oggi conservati in alcune importanti biblioteche. I Valdesi furono uno dei primi movimenti eretici del medioevo. Si ispirarono dall'insegnamento di Gesù Cristo "spogliarsi di tutti i beni per darli ai poveri". Fin dagli inizi furono perseguitati dalla Chiesa. Malgrado questo il movimento valdese si diffuse dalla Provenza al Languedoc e perfino sul versante alpino italiano. In Piemonte, si sviluppò più che altrove e nel 1532 la Chiesa valdese aderì alla riforma protestante di Calvino e Lutero. Oggi la Chiesa valdese trova il suo centro a Torre Pellice, "La Tor" in occitano. Qui, sfogliando la guida telefonica, troveremo dei cognomi di famiglie occitane, francesi e tedesche, segno dei vecchi rapporti con l'Europa protestante.

- Giudaismo: Bayonne è diventata il centro francese più grande di rifugiati ebrei sefarditi (Spagna, Portogallo). Nella Contea di Venasque si è sviluppata una scrittura in occitano con delle lettere ebraiche: il shuadit, detto giudeo-provenzale, lingua ormai scomparsa dal 1970.

- Antitrinitarismo: L'antitrinitarismo è una dottrina religiosa che si oppone alla Trinità divina. Viene di volta in volta nominato unitarismo, semplicità divina e arianesimo. È una dottrina che condividono gli ebrei, i musulmani e alcuni movimenti cristiani.

- L'Islam: non è riuscito a diffondersi nella regione della marca narbonese un tempo sotto il controllo dei musulmani di al-Andalus.

- Il Protestantesimo: si è fortemente diffuso in alcune regioni in un'epoca in cui la religione cattolica e lo Stato francese formavano un tutt'uno. La scelta di alcuni signori di sviluppare il calvinismo fu probabilmente una manifestazione di ostilità contro la Francia del nord (Béarn in particolare). Paradossalmente, siccome la Bibbia riformata fu scritta in francese, i protestanti si interessarono a questa lingua.

Remove ads

Lingua

Riepilogo

Prospettiva

A partire dall'annessione dei territori da parte della Corona di Francia nel XIII secolo, la lingua occitana iniziò un percorso di declino, finché nel 1539 l'editto di Villers-Cotterêts impose il francese in tutti gli atti pubblici. Attualmente in Francia l'occitano non ha alcun riconoscimento ufficiale.

Nel 1854 nasce il Félibrige, movimento letterario fondato da poeti provenzali per la resurrezione della vecchia lingua. Appartiene a questo movimento Frédéric Mistral, premio Nobel per la letteratura.

Nell'Occitania italiana, tutta compresa nel Piemonte, l'unica lingua ufficiale è l'italiano, ma l'occitano è tutelato da un'apposita legge.

Nell'Occitania spagnola, comprendente la Val d'Aran, l'occitano è lingua ufficiale insieme al catalano e allo spagnolo.

L'occitano è il nome della lingua occitana o d'oc, che si compone di tre gruppi dialettali:

- guascone

- occitano meridionale: linguadociano e provenzale (nizzardo incluso)

- occitano settentrionale: limosino, alverniate, vivaro-alpino

Il catalano presenta molte affinità con l'occitano.

Media in lingua occitana

Radio

Molti canali radiofonici locali hanno programmi in occitano. Tra le radio che trasmettono quasi interamente in occitano ci sono Radio Lenga d'Òc, Radio Occitania e Radio Albiges, tutte in territorio francese, ma con trasmissione anche in podcast.

Televisione

Anche se parlata da parecchie milioni di persone, la lingua occitana non possiede nessun canale televisivo specifico. Esistono tuttavia dei programmi in occitano su alcuni canali.

- La trasmissione Viure al Pais Archiviato il 5 dicembre 2008 in Internet Archive. su France 3 Sud

- La trasmissione Punt de vista Archiviato il 29 dicembre 2008 in Internet Archive. su France 3 Aquitaine

- La trasmissione Vaqui Archiviato il 24 novembre 2009 in Internet Archive. su France 3 Méditerranée

- Il journal en occitan Archiviato il 25 novembre 2008 in Internet Archive. di France 3

- Il telegiornale in occitano chiamato « Inf'òc » in languedocien Archiviato il 28 maggio 2008 in Internet Archive. e in gascone aranais Archiviato il 9 ottobre 2008 in Internet Archive. su BTV (Barcelona Televisió) in Catalogna

- Un telegiornale, trasmesso anche in lingua arbreshe, sull'emittente privata calabrese ten (arbëriaTVoccitania)

Film

- Histoire d'Adrien, film di Jean-Pierre Denis (1980) in francese e in occitano (dialetto limosino) presentato al festival di Cannes.

- Malaterra, film di Philippe Carrese (2003), i cui dialoghi sono in gran parte in occitano (provenzale).

- Il vento fa il suo giro, film di Giorgio Diritti (2005). Ambientato in una delle valli occitane del Piemonte (Val Maira), è parlato in occitano, italiano e francese. Vincitore del 24° Bergamo Film Meeting, del 24º Festival del Cinema Italiano di Nancy e del 1° Lisbon Village Film Festival.

Stampa

La stampa dell'Occitania ha delle edizioni la cui periodicità varia da quella quotidiana a quella annuale. Esse vengono pubblicate nelle diverse lingue praticate nella zona occitana, specialmente in francese, italiano e occitano. Una quarantina di edizioni pubblicano dei testi in lingua occitana, sia accanto ad articoli in altre lingue, sia esclusivamente in occitano.

Nelle valli occitane d'Italia sono presenti le seguenti pubblicazioni: Ousitanio Vivo (ex organo d'informazione del Movimento Autonomista Occitano), Lou Temp Nouvel (fino al n. 50 Novel Temp), La Valaddo che fa riferimento all'area del brianzonese, Coumboscuro che tuttavia rigetta il concetto di occitano a vantaggio di provenzale, Valados Usitanos (che ha recentemente cessato le pubblicazioni) e La Rafanhauda.

Letteratura occitana

- i trovatori

- Frédéric Mistral

- Félix Castan

- il Félibrige

- Jean Boudou, in occitano: Joan Bodon

- Marcelle Delpastre, in occitano Marcela Delpastre, poeta del Limosino

- Marceau Esquieu

- Jacques Boé detto Jasmin

- Paul Froment, poèta occitan mòrt al servici militar a Lion (poeta occitano morto durante il servizio militare, a Lione)

- Max Rouquette

- Félix Arnaudin, collezionista di racconti guasconi (Landes)

- Joseph Roumanille (racconti provenzali)

- Edmond Vivier (majoral du Félibrige -felibre-, nativo di Millau)

- Duc de la Salle de Rochemaure (Château de Clavières a Ayrens)

- Antonio Bodrero (Tòni Bodrier) - Poeta di Frassino in Valle Varaita

Musica e danza

L'inno dell'Occitania è Se chanto (o eventualmente La Cançon de la Copa).

Per conoscere la musica occitana, vedasi in particolare:

- Joan-Mari Carlotti

- Bernat Combi

- Corou de Berra

- Dupain

- Fabulous Trobadors

- Familha Artus

- Gai Saber

- Gadalzen

- Hantaoma, gruppo folk metal occitano

- Jan dau Melhau

- La Talvera

- Lhi Balòs

- Lo Còr de la Plana, di Marsiglia

- Lou Dalfin

- Lou Seriol

- Bernard Lubat

- Mans de Breish

- Claudi Marti

- Massilia Sound System

- Moussu T e lei jouvens

- Mauresca Fracas Dub

- André Minvielle

- Moussu T e lei Jovents

- Nadau

- Nux Vomica di Nizza

- Marilis Orionaa

- Peiraguda

- Rosina de Peira

- Stille Volk, gruppo di musica neo medioevale

- Joan-Pau Verdier

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads