トップQs

タイムライン

チャット

視点

ゲーベン (巡洋戦艦)

ウィキペディアから

Remove ads

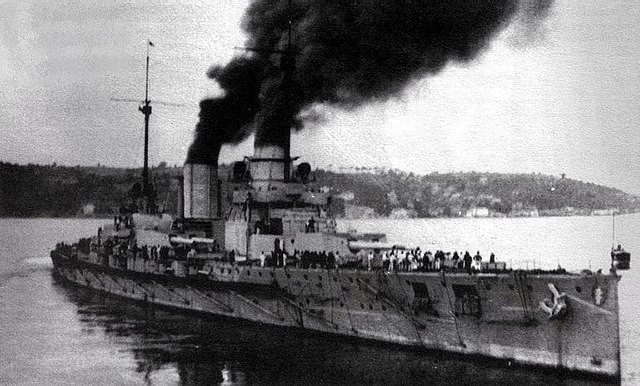

ゲーベン(ドイツ語:Goeben)は、ドイツ帝国海軍 (Kaiserliche Marine) の巡洋戦艦[2]。モルトケ級巡洋戦艦の2番艦で[3]、姉妹艦はモルトケ (SMS Moltke) [注釈 2]。 1912年7月に竣工したが、間もなくドイツ地中海戦隊に配属されて地中海に展開し、砲艦外交をおこなった[5]。 第一次世界大戦勃発直後、イギリス海軍の地中海艦隊の追跡を受けてダーダネルス海峡を通過、オスマン帝国の領海に逃げ込む[6][注釈 3]。 ドイツ帝国からオスマン帝国に売却され、16世紀のスルタン、セリム1世にちなんでヤウズ・スルタン・セリム(トルコ語: Yavuz Sultan Selim)と改名された[注釈 4]。「ヤウズ」は、スルタン・セリム1世のあだ名で、トルコ語で“冷酷な者”の意味である。

ヤウズ(ゲーベン)とミディッリ(ブレスラウ)はオスマン帝国海軍の主力艦となり、イギリス海軍やロシア帝国海軍(黒海艦隊)を相手にして活躍した[9]。地中海の戦いで幾度も損傷するが[4]、世界大戦を乗り切った。第一次大戦終結後にトルコ革命が勃発してトルコ共和国が成立すると、トルコ海軍所属となる[10]。トルコ共和国所属時の艦名はヤウズ・セリム (Yavuz Selim) で、1936年にヤウズ (Yavuz) と改名された[11]。二次にわたる近代化改装を経て第二次世界大戦後まで運用された。対空火器を増強し、射界を妨げる後部マストを撤去した程度で、竣工時と変わらない姿を保っている[12]。1960年代に除籍され、1973年に解体された[10]。

Remove ads

ドイツ海軍時代

要約

視点

→詳細は「ゲーベン追跡戦」を参照

本艦はブローム・ウント・フォス社によってハンブルク造船所で建造された。ゲーベンとは、普仏戦争で活躍したアウグスト・カール・フォン・ゲーベン(de:August Karl von Goeben)にちなんで命名されたものである。本艦は、ドイツ帝国の海外侵食に押される形で[13]、第一次バルカン戦争の最中に新編成された地中海戦隊 (Mittelmeerdivision) の旗艦として配備される[5][注釈 5]。1912年11月上旬にドイツ本国を出航し、道中を完熟訓練の場として地中海に到着した[1]。マルタ島のバレッタ港で、地中海戦隊所属の新鋭軽巡[15]ブレスラウ (SMS Breslau) に合流する[16][注釈 6]。ドイツ地中海戦隊の新鋭艦2隻は「お披露目」として各地を周り、ギリシャ・ブルガリア・イタリア・エジプトを歴訪、1914年5月にはイスタンブールを訪れた。またヴィルヘルム2世が地中海を訪問した際には、ドイツ皇帝の臨時の御召艦となった[19]。

ゲーベンは竣工直後に地中海に派遣され、2年が経過しようとする1914年時点で機関部に故障を抱えていた[20]。1914年中期を目途に姉妹艦モルトケ (SMS Moltke) と地中海戦隊旗艦の役目を交代し、ゲーベンはドイツに帰国予定であった[20]。それでもオーストリア=ハンガリー帝国のポーラ軍港で修理をおこない、24ノット程度なら出せるようになったという[21]。同年7月28日にオーストリア=ハンガリー帝国とセルビアが戦争状態に入ると、本艦はドイツ帝国の参戦に備えてアルジェリア沖へ向かった[21]。 8月2日、地中海戦隊2隻はイタリア王国のメッシーナに入港し、石炭を積み込んだ[22]。8月3日のフランスへの宣戦後に、前日に締結されたドイツ帝国とオスマン帝国の同盟によって、イスタンブールへの回航を命じられた[23]。

ゲーベンは軽巡洋艦ブレスラウと共にアルジェリア沿岸を砲撃し、フランス陸軍の輸送を妨げようと試みた[24]。砲撃自体は成功したものの、肝心の陸軍はまだ移動前であったために被害は限定的なものであった[25]。むしろ、この行為は追っ手に自らの存在を証明する何よりの証拠となってしまった。この時点で、イギリス地中海艦隊はインヴィンシブル級巡洋戦艦3隻・装甲巡洋艦4隻という強力な火力を持ち、高速軽巡洋艦4隻を擁する有力な戦力を持っていた。フランス海軍の地中海艦隊を考慮に入れると、ドイツ地中海戦隊の不利は明白だった[22]。

勝ち目のないドイツ艦2隻は「逃げの一手」を打ち、地中海を彷徨った[26][27]。メッシーナを脱出後[28]、イギリス地中海艦隊の追跡を受ける[29]。 8月10日、ドイツ艦2隻はダーダネルス海峡に到達[30]、オスマン帝国の首都コンスタンティノープル(イスタンブール)に停泊した[31]。オスマン帝国に購入されたゲーベンは、8月16日をもってオスマン帝国海軍の巡洋戦艦ヤウズ・スルタン・セリムとなった[32]。ブレスラウもオスマン帝国海軍のミディッリ (Midilli) と改名し[33]、引き続きヤウズ・スルタン・セリム(旧ゲーベン)と行動を共にした[34][注釈 7]。この時、両艦乗組員はそのままオスマン海軍に移り、引き続きドイツ人将兵(ズーホン少将、アッカーマン艦長)の手によって運用された[8][33]。

Remove ads

ヤウズ・スルタン・セリム

要約

視点

オスマン帝国が、ドイツ帝国のゲーベンとブレスラウを自国海軍に編入したのには、次のような事情があった。

1900年代当初のオスマン帝国は、艦隊のほとんどの艦が型遅れの装甲艦と、小型で使いにくい水雷艇で構成されていた。さらに多額の経費を要してイギリスの支援により整備した造船所やドックは、維持運営に十分な予算もなく艦艇の整備が十分になされていない状態であった。更に国家財政の極度の悪化から、イタリア海軍が艦隊を整備したり、ギリシャ海軍が列強から新鋭艦を購入し増強されていくのに対抗しようにも、新鋭艦の購入など見込めない状態であった。コンスタンティノープルの造船所で1892年から建造を始めた前弩級戦艦アブデュル・カーディル (Abdül Kadir) ですら、完成の見込みが立たなかった。

国内情勢も不安定であり、1908年7月に青年トルコ人による青年トルコ人革命が勃発する[35]。同年12月に憲政トルコが復活し[36]、イギリスはとりあえずドイツ帝国との外交でバルカン半島の火薬庫を平穏に保とうとする[37]。 オスマン帝国の混乱は続き、翌年4月には皇帝アブデュルハミト2世(第34代)が追放されメフメト5世(第35代)が即位した[38]。トルコ民族意識の高揚と共に諸外国との関係も悪化し、バルカン半島の秩序を維持していたベルリン会議(ベルリン体制)は崩壊するに至った[39]。1911年9月にはイタリア王国との間で伊土戦争が生起する[40][注釈 8]。 1912年にロシア帝国の主導によりバルカン半島各国がバルカン同盟を締結すると(南下政策、ロシアとトルコの関係)[注釈 9]、バルカン戦争(第一次〈1912年10月~1913年5月〉、第二次〈1913年6月~同年8月〉)が勃発した[44]。一連の戦争で、当時のオスマン帝国海軍の貧弱さが露見し、伊土戦争のプレヴェザ海戦やクンフィダ湾海戦では、オスマン帝国海軍がイタリア王立海軍 (Regia Marina) に大敗した。

このような状況下、オスマン帝国海軍の窮状は1900年代になって国民の知るところとなり、有志により「オスマン艦隊国民援護協会」が設立され、全国民に海軍整備のための寄付が募られた。大型軍艦購入の機運が高まる。ギリシャ王国がイタリア王国からピサ級巡洋艦イェロギオフ・アヴェロフ (Γεώργιος Αβέρωφ) を購入した際[注釈 10]、トルコ側は1910年(明治43年)7月に珍田在ドイツ日本大使を通じて、日本海軍の巡洋戦艦を購入することを打診した[注釈 11]。 日本海軍に巡洋戦艦輸入は断られたが[47]、トルコ政府はドイツ帝国から戦艦の購入に成功する[48]。ブランデンブルク級戦艦2隻を一隻100万リラ(1800万マルク)で購入し[注釈 12]、それぞれ装甲艦バルバロス・ハイレッディン (Barbaros Hayreddin) (旧名:クルフェスト・フリードリヒ・ヴィルヘルム) 、装甲艦トゥルグト・レイス (Turgut Reis) (旧名:ヴァイセンブルク) と命名した。トゥルグート・レイス級装甲艦2隻は、1910年8月21日に海軍に編入された。その後さらに寄付は集まり、ドイツ帝国海軍よりS165級大型水雷艇(駆逐艦)4隻を購入した。

オスマン帝国がドイツ帝国から輸入した戦艦2隻は、前弩級戦艦だった[49]。オスマン帝国軍はドイツ帝国軍の影響を強くうけたが、オスマン帝国海軍はイギリス海軍の支援を受けていた[50]。イギリスのヴィッカーズ社と交渉をおこない、レシャディエ級戦艦の建造が決定する[注釈 13]。 この超弩級戦艦は34.3cm砲10門を持ち、1番艦にレシャディエ (Reşadiye) の艦名を冠した[52]。 加えてブラジルが手放した建造中の30.5cm砲14門を備えた弩級戦艦リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) を購入し[53]、スルタン・オスマン1世 (Sultan Osman-ı Evvel) と命名した[注釈 14]。

しかし、両艦(レシャディエ、スルタン・オスマン1世)が完成して引渡し直前に[6]、イギリス政府は戦艦2隻を接収する[55]。ドイツとオスマン帝国が秘密裡に締結した同盟も、イギリスの決断に影響した可能性がある[31]。イギリスはレシャディエを戦艦エリン (HMS Erin) と改名、スルタン1世を戦艦エジンコート (HMS Agincourt) と改名[56]、イギリス海軍に編入した[注釈 4]。この行為にオスマン帝国の世論は激昂し、イギリスへの強い不信感が露わとなり、反英感情が国民に芽生えた[6]。

そのような空気の中、親交のあったドイツ帝国から最新鋭の巡洋戦艦と軽巡洋艦がやってきたこととなる[57]。もし本艦がコンスタンティノープルに到達しなかったら、イギリスの戦艦接収事件は忘れられたかもしれない[31]。イギリス政府は硬軟取り混ぜてイスタンブール水域からのドイツ地中海艦隊の退去を求めた[55]。イギリスの呼びかけに対し、当時オスマン帝国の実権を握っていた青年トルコ党政権は自らの親独的な立場から、この国民の反英感情を背景に両艦の自国海軍編入を主張し、ドイツに接近を図ることとしたのである。

こうして買収されたヤウズ・スルタン・セリムは、オスマン帝国海軍の主力として地中海攻防戦に従事し、主に黒海で活動することになった[32][注釈 15]。

1914年10月29日、オスマン海軍は黒海沿岸のロシア帝国領各地を襲撃した[59]。ヤウズ・スルタン・セリムは駆逐艦サムスンとタショズを伴ってセヴァストーポリの砲撃を実施したが、砲台の反撃で被弾し退避した。帰路、ロシア帝国海軍の機雷敷設艦プルートを撃沈し駆逐艦レイテナーント・プーシチンを損傷させた。また、汽船Idaを拿捕した。オスマン帝国海軍による攻撃はロシアの宣戦布告を招き[60]、第一次世界大戦にオスマン帝国も参戦することとなった[61]。

11月18日、ヤウズやミディッリはサールィチ岬の海戦を戦った[62]。本艦は30.5cm砲弾を受けて小破し死者13名、負傷者3名を出した。12月、ヤウズ・スルタン・セリムは輸送船の護衛とバトゥミ砲撃を行った。それからの帰路、12月26日にボスポラス海峡の入り口付近でロシア艦艇の敷設した2発の機雷を両舷に一個ずつ触雷した[63]。合わせて2,000トンの浸水が発生。修理中に度々出撃を重ねたために完了までに数ヶ月の修理を要することとなった。当時のオスマン帝国海軍の工廠には本艦が入渠できる規模のドックがなく、オスマン帝国海軍はボスポラス海峡のステニア湾にドイツ人技術者の協力下で大型のケーソンを製作し、本艦の損傷箇所の修理を行った[63]。本艦はこの後も1918年にセヴァストーポリで入渠するまで入渠修理の機会が得られず、艦底や機関の状態は次第に悪化していった。同時に、オスマン帝国を巡る戦局も悪化していった[64]。

1915年4月に復帰し商船2隻を撃沈するが、ボスポラス海峡口におけるロシア主力艦隊との戦闘で被弾損傷した。8月23日のケフケン島沖海戦では、ロシア帝国海軍の水雷艇や潜水艦と交戦した。さらにロシア黒海艦隊にインペラトリッツァ・マリーヤ級戦艦2隻が就役して配備されると、優位が揺らいだ[65][注釈 16]。 1916年1月8日、ヤウズ・スルタン・セリムはケフケン島沖にてロシア弩級戦艦インペラトリーツァ・エカチェリーナ・ヴェリーカヤと交戦した[67]。この戦闘では双方とも命中弾はなかったが、ロシア黒海艦隊の優位は明白となった。またロシア海軍の水上機母艦複数隻も活動を開始しており、オスマン帝国軍の脅威になっていた[68]。2月、ヤウズ・スルタン・セリムはトラブゾンへ兵員や兵器等を輸送した。7月4日、ヤウズ・スルタン・セリムはトゥアプセを砲撃し、2隻の船を沈めた。

ロシア帝国海軍との戦闘は、ロシア革命によって区切りがついた[69]。ヤウズとロシア戦艦は、お互いに決着をつけられないまま終わった[70]。 1917年12月、ヤウズ・スルタン・セリムとミディッリによる地中海への出撃が決定された[71]。この作戦の参加艦艇は2隻のほか水雷艇4隻と潜水艦1隻であった[71]。作戦に先立ち参加艦艇はまずゾングルダクへ行き石炭を補給[71]。

1918年1月18日に演習名目でマルマラ海への集結命令がだされ、1月19日に各艦は指定場所へと向かった[71]。イギリス戦艦2隻(アガメムノン、ロード=ネルソン)が不在だったので、オスマン帝国の巡洋戦艦が暴れまわる機会が巡ってきたのである(イムブロス島沖海戦)。同日16時にはダーダネルス海峡へ向け出発し、20日6時前には海峡から出た[72]。水雷艇は低速などを理由に海峡入り口でヤウズ・スルタン・セリムおよびミディッリと分離された[73]。6時10分にヤウズ・スルタン・セリムが触雷したが[72]、ヤウズ・スルタン・セリムとミディッリはインブロス島へむかい、そこで敵艦船などを攻撃した。ヤウズ・スルタン・セリムはまず商船や通信施設を攻撃し、それから先行していたミディッリとともにイギリスのモニターM28(9.2インチ砲)と、14インチ(35.6センチ)砲を装備したアバクロンビー級ラグラン (HMS Raglan) を撃沈した[74][注釈 17]。それから2隻は新たな目標を求めてリムノス島ムドロス湾へむかったが、その途中でミディッリが触雷し、その救援活動中にヤウズ・スルタン・セリムも触雷[76]。ミディッリはさらに触雷し、敵艦隊の来襲の恐れなどがあることからヤウズ・スルタン・セリムはその場を離れて帰路についた[77]。ミディッリはこの後にも触雷し、沈没した。9時48分にヤウズ・スルタン・セリムも3度目の触雷をしたが、無事にダーダネルス海峡入り口に到着した[78]。だが、11時32分に海峡内で座礁し、装甲艦トゥルグート・レイスなどの助けを借りて、1月26日に離礁に成功するまで何度も爆撃を受け、300以上投下された爆弾のうち2発が命中した[79]。ヤウズ・スルタン・セリムを空爆したのは、イギリス海軍の水上機母艦アーク・ロイヤル (HMS Ark Royal) から発進した水上機であったという。

Remove ads

ヤウズ

要約

視点

1918年10月30日、オスマン帝国の使者がイギリス戦艦アガメムノン (HMS Agamemnon) を訪問し、地中海艦隊司令長官カルソープ提督は単独講和をむすぶ[80](ムドロス休戦協定)[81]。1920年8月にはセーヴル条約が結ばれ[82]、オスマン帝国は連合国によって分割された[83]。第一次世界大戦は終結したが、バルカン地域ではアルメニア・トルコ戦争、フランス・トルコ戦争、ギリシャ・トルコ戦争が勃発し[84]、相変わらず不安定であった[85]。オスマン帝国がトルコ革命によって滅亡し、アンカラ政府が承認されてトルコ共和国が成立する[86]。旧オスマン帝国海軍の艦船はトルコ海軍の管轄下に入る。ローザンヌ条約により、トルコ共和国は連合国から主権国家として認められた[87]。なお一連の国際条約により賠償請求問題に決着がつき、戦艦レシャディエ(エリン)とスルタン・オスマン1世(エジンコート)を巡る金銭問題も解決した[注釈 18]。

1926年から1930年にかけてフランスのサン=ナゼール・ペノエ造船所によってギョルジュク海軍工廠にて修理と平行して第一次近代化改装が行われ、石炭専焼主ボイラーを石炭・重油混焼缶へ改造する事により出力・速力の改善がなされた。また、射撃指揮装置の更新、更に大戦の戦訓により水中魚雷発射管の撤去による水雷防御の向上がはかられ、8.8cm高角砲や40mm機関砲を装備して対空攻撃能力向上がなされた。

改装後にトルコ海軍の巡洋戦艦ヤウズ・セリム (Yavuz Selim) として再就役し、さらに1936年にヤウズ (Yavuz) と改名した。1938年、ケマル・アタテュルクの遺体をイスタンブールからイズミットまで運んだことで、トルコではよく知られている。

ヤウズに大きな改装がなされることはなかったが、1941年の第二次近代化改装で対空射撃の障害となっていた後檣が撤去され、そのままの姿で第二次世界大戦後も在籍した[89]。第二次世界大戦でトルコ共和国は中立を表明したが、1945年2月23日に連合国として枢軸国(ナチス・ドイツ、大日本帝国)に宣戦布告した[90](第二次世界大戦の参戦国)。これは参戦が国際連合への参加条件だったこと、ソビエト連邦の南下政策と領土割譲要求が脅威だったからである[91]。

本艦は1948年には、軍事的というよりも既に象徴的な存在となっていたが、1952年にはNATOの艦番号370を付けられた。1954年に退役し予備艦となった後の1963年に、西ドイツ政府より購入の申し入れがあったがトルコ政府はこれを拒否した。1966年になると今度はトルコ政府より西ドイツへ売却が持ちかけられたが、当時の西ドイツの政治状況の変化により旧時代の記念艦に過ぎないヤウズが買収されることはなかった。結局、1971年に解体業者に売却され、1973年6月7日に港を離れた後、同年7月から1976年2月にかけ、両大戦を経験した最後の巡洋戦艦は解体された。

現在、トルコ海軍の母港があるコジャエリ県ゴルジュクに、ヤウズのスクリュープロペラが展示されている。

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads