トップQs

タイムライン

チャット

視点

シフト (野球)

ウィキペディアから

Remove ads

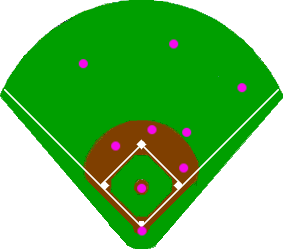

シフト (英: shift) とは、野球・ソフトボールにおける特殊な守備体形のこと。

概要

野球およびソフトボールにおいては、試合状況や相手打者にあわせて野手が守備位置を変えることがセオリーの一つである。基本的には効率よくアウトを取るためのものだが、状況によっては、相手に出塁を許すことによる失点を防ぐためのものもある。

2023年のメジャーリーグから内野手は二塁の両側に2人ずつ配置し、塁間に3人を置いたり、外野を4人で守ったりするという極端なシフトは禁止された[1][2]。また内野手は砂の部分に常に両足を置いていなければならない。このルールは試合中最後まで適用される。違反した場合はコードバイオレーションになり自動的に1ボールとなる。ただし犠打犠飛をした場合、攻撃側は1ボールで打ち直しにするか、犠打、犠飛を自打者に成立させて次の打者にはいることを選択することができる。

種類

要約

視点

主なシフトとして以下のものがあるが、試合状況、相手打者によって複数のものを組み合わせることもある。

試合状況によるもの

ゲッツーシフト

無死または一死で走者が一塁にいる場合、打者に内野ゴロを打たせて二塁で併殺をとることを狙い、二塁手と遊撃手が二塁ベース寄りに守ることがある[3]。この陣形はゲッツーシフトやダブルプレーシフト、併殺態勢、ゲッツー態勢などと呼ばれる。

スコアブックには、例えば三塁ゴロ併殺の場合は打者の打撃結果欄に "5 - 4 - 3"、遊撃ゴロ(遊ゴロ)の場合は "6 - 4 - 3"、二塁ゴロの場合は "4 - 6 - 3" というように、ボールを受けた野手の守備位置の順番によって、併殺の内容が分かるように一連の守備番号が記載される。併殺態勢としては、通常、先の塁でフォースアウトを取ることが優先され、その後一塁に転送されることから最後の数値は一塁手を示す "3" となることが多く、一塁ゴロを "3 - 6 - 3" や "3 - 6 - 4"(この場合の "4" 二塁手は一塁カバー)で併殺にとることも守備側にとってはセオリープレイである。

ゴロを処理した野手がそのまま塁に触球する場合もある。遊ゴロの場合は "6 - 6 - 3"、二塁ゴロの場合は "4 - 4 - 3" (スコアブック上は単に"4 - 3"と記録する場合もある)、一塁ゴロで一塁手がそのまま一塁触球となったリバースフォースダブルプレイの場合は、 "3 - 3 - 6" などと記載される。

より稀なケースとしてピッチャー強襲の打球が一度ピッチャーに触れて、その打球をショートやセカンドがカバーして併殺を成立させた場合には記録上 "1 -6 - 4 - 3"、 "1 - 4 - 6 - 3" というように4野手による併殺として記録される。

バントシフト

犠牲バントが予想される場合は一塁手および三塁手が打者寄りに守るなどの対応がとられる。また、打者にプレッシャーをかけたい場合や、どうしても進塁を阻止したい場合には、投球にタイミングを合わせて内野手が移動するシフトがとられることもある。その代表的なものが走者が二塁にいる場合に行われるブルドッグと呼ばれるもので、一塁手、三塁手は投球にあわせて前進し、二塁手は一塁へ、遊撃手は三塁へベースカバーに入る。一二塁間および三遊間が大きく空くため、このシフトはバスターやプッシュバントに弱くリスクをともなう。また、牽制球の可能性がほぼなくなるため走者は大きくリードをとることができるが、守備側はこれを逆手にとり、あえて牽制を行ったりピッチアウトして捕手からの牽制を行ったりする場合もある(ピックオフプレーの一種)。

前進シフト

走者の本塁生還阻止を目的として、通常よりホーム寄りに位置するシフトを前進シフトと呼ぶ。主に内野手は無死または一死で走者が三塁に、外野手は走者が二塁にいる場合にとられる。この態勢では安打になる可能性が高くなるため、序盤や大量リードの時にはとられない場合が多い。

内野手の前進具合は状況によって変わる。本塁封殺または二塁経由の併殺を意図した陣形は特に中間守備と呼ばれる。この場合、一塁手と三塁手は通常の守備位置より前進し、二塁手と遊撃手はゲッツーシフトと同様に二塁寄りに位置する。

外野手は走者二塁の場合多くは前進するが、走者が自動スタートを切る場合は本塁でタッチアウトにすることは難しいため通常のシフトに戻す。

長打警戒シフト

外野手は安打を許すことより二塁打や三塁打を警戒して後方で守ったり、左翼手や右翼手が中堅手寄りに守ることがある。また一塁手や三塁手も塁線寄りに守ることにより長打の確率を減らすことができる。長打が多いプロ野球では外野手がこの態勢をとることが多く、その分テキサスヒット(ポテンヒット)も多い。二死や走者一塁の時により多く使用される。

5人内野シフト

→「en:Fifth infielder」を参照

5人内野シフトは、外野手のうち一人が内野を守るものである。投手・捕手のバッテリーを除けば、内野手は通常、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手の4人であるが、それに一人加わって5人になることから名付けられた。守備側がどうしても1点も取られたくない時に行う戦術である。

メジャーリーグや日本の高校野球ではたまに見られる。近年の日本プロ野球では、マーティ・ブラウンが何度か用いている(こちらを参照)。

5人内野シフトの方法

最終回、または延長戦の守備のとき、同点で1点取られたらサヨナラ負けとなる状況で、無死あるいは一死で三塁に走者がいる場合に行う。裏の守備である場合が行いやすいが、どうしても1点を守りたいという場合であれば表の守備や9回、延長戦以外の回の状況でもありうる。

1954年刊行のアル・キャンパニスが著した野球技術書『ドジャースの戦法』の中ではこの外野手を1人内野に移動させる作戦はそれまでの球界の常識を打破する「六人守備」(5人ではなく)として取り上げられ、犠牲バントを行わなければならないような僅差の試合後半、無死走者一塁か同じ状況の走者一塁という状況でしか行われないとしている[4]。また、本書が書かれるより数年前にブランチ・リッキーが考案したものであるため、通常は「リッキー・プレー」と呼ばれているという[4]。このような守備陣形を敷くことによって直面した打者に犠牲バントを行うのを諦めさせ、弱打者であった場合には好機をつかむことになると説明している[5]。一塁手は打者から約9m、一塁線から2m離れた位置に立つ。内野手になった外野手は一塁手の近くに位置するが、三塁線に近く、打者から約9m付近を守る。三塁手は通常の守備位置を取り、遊撃手は二塁近くで守って二塁走者を塁にしばりつけておく。二塁手は一塁と二塁の中間を守り、外野に残った2人の外野手は出来るだけ大きな面積をカバー出来るような守備位置を取る。捕手は通常の位置でプレーを指揮し、投手は打者が打った場合は一塁をカバーしなければならないとしている[6]。

三塁走者の生還を阻止しやすくするため、守備側は満塁策をとる。その後、特にスクイズプレイや内野ゴロを警戒するため、外野手のうち一人が、投手から少し離れた真横付近で強打やバントの警戒に当たる形が多い。ゴロを処理する可能性が高いので、出来るなら前進する外野手は本来内野手である選手に交代させるのが望ましい。

打者に、2人しかいない外野へ打たれるのを防ぐため、投手は速球を低めに投げ込むことが必要となる。外野手は、犠牲フライでもサヨナラ負けの場面では、5人内野シフトの有無に限らず、外野の前に落ちる安打を防ぐべく前進して守る(深い位置でフライを捕っても犠牲フライで得点されて無意味であるため)[7]。

相手打者によるもの

簡単にいえば、引っ張り専門の強打者と対戦する際、守備側が打球方向へ定位置から極端に移動するシフト[2][8]。相手打者の打球傾向によって守備位置を変えることを、日本のプロ野球で最初に行ったのは選手個人の判断でいえば大沢啓二と言われている。チーム単位での導入では当時の広島カープが1964年に巨人の王貞治に対して用いた「王シフト」が著名である[2][8][9][10][11]。同じ相手との対戦を繰り返す日本プロ野球では特に移動範囲が大きくでき、左翼手や右翼手がファウルライン近くまで移動したり、外野手がフェンス際に移動したりする光景を見ることができる[10]。日本ではそのシフトに対し選手名+シフトと称されることがある[10]。また、MLBでは2010年代データ処理技術の進歩を受け、極端なシフトを敷くことが定着している[12]。

年々極端な守備シフトが採用される場面が増え、2022年には全体の約35%を占めた。過剰な守備シフトを減らすためにMLBは2023年シーズンから「内野手は2塁ベースを境に左右2人ずつに分かれなくてはならず、試合中にその位置を変更することはできない。また内野手は内野のダート部分に両足を置かなくてはいけない。」という規定を設けた。これにより事実上、ブードロー・シフトに代表される内野手が浅いライトの守備位置につくシフトが禁止された。

ブードローシフト

ブードローシフトとは引っ張り打ちの多い、いわゆるプルヒッターに対して、あらかじめ引っ張りの方向(右打者ならレフト方向、左打者ならライト方向)に守備位置を寄せるシフトである[8]。1946年7月14日に行われたメジャーリーグベースボールのクリーブランド・インディアンス対ボストン・レッドソックス戦において、プルヒッターの強打者であったレッドソックスの主砲テッド・ウィリアムズを抑えるためにインディアンスのルー・ブードローが考案したものが最初とされる[13][14]。「ブードローシフト」の他に「テッド・ウィリアムズ・シフト」[14]、「プルヒッターズ・シフト」、「オーバー・シフト」と呼ばれる場合もある。

日本では左打者の王貞治が類似のシフトを敷かれたため、「王シフト」という名称で呼ばれた[2][8][9][10][11]。以降日本でもこのようなシフトが強打者に対して時折用いられることがある[8][10]。20年間連続して負け越していたピッツバーグ・パイレーツが2013年に極端な守備シフトを敷き[11]、MLBの衛星中継を観戦していた日本のオールド野球ファンは「これは昔の"王シフト"と同じじゃん」と叫んだ[11]。パイレーツの試みはある程度成功し[11]、他球団にも浸透した[11]。21世紀に入るとMLBでは大都市に本拠に置くニューヨーク・ヤンキースやボストン・レッドソックスなどが高額な放映権収入で懐が豊かになり、これで得た巨額資金を戦力補強に使った[11]。貧乏球団はそれが出来ず。ここで生まれるのが弱者の知恵である[11]。2011年のアメリカ映画『マネーボール』は統計学や数字の専門家による新しい能力指標(セイバーメトリクス)を用いて、貧乏球団・オークランド・アスレチックス2002年の再建を描いた映画だった[11]。このようにデータを活用したイノベーションが弱小球団の知恵から生まれることが多い点は日米とも共通している[11]。

三塁手に比べ一塁手は一塁ベースカバーの必要性から守備位置に制限があるため、現在は左打ちのプルヒッターにこのシフトが敷かれることが多く、右打ちのプルヒッターに用いられることは少ない。フィールディング・バイブルの著者ジョン・デュワンは左打者なら右方向への打球が80%以上を占める選手、右打者なら左方向への打球が85%以上を占める選手に対してはブードローシフトを適用すべきだと主張している。タンパベイ・レイズのジョー・マッドン監督はこの意見に同調しており、右打者へのブードローシフトを敬遠する傾向を「時代遅れ」として批判している[13]。他に右打ちのプルヒッターにブードローシフトを用いる監督はミルウォーキー・ブルワーズのロン・レニキー監督と、テキサス・レンジャーズのロン・ワシントン監督がいる[13]。

なお、このシフトを敷くと必然的に内野手がベースカバーに入るのが遅れるため、走者がいて盗塁を警戒しなければならない場面では使いづらい。また、逆方向にセーフティバントされた場合にはファウルにならない限りほぼ確実に内野安打を許してしまう。特に外野手も引っ張り方向に寄せているなどの悪い条件が重なった時には二塁打を許すことさえあるため、そうした戦術を積極的に用いる選手やチーム相手には向かない(ジェイソン・ジアンビもこのシフトによって成績が低下した翌年、意識して流し打ちやセーフティバントをすることでシフトを封じたことがある)。

Remove ads

独自シフトを敷かれた主な選手

(主として、ブードローシフトと類似のシフトを敷かれた経験のある選手)

無印は左打ち、※は右打ち、※※は両打ち。

日本人選手

外国人選手(NPB経験者)

外国人選手(MLB、国際大会)

脚注

関連項目

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads