トップQs

タイムライン

チャット

視点

マツモ科

ウィキペディアから

Remove ads

マツモ科(マツモか、学名: Ceratophyllaceae)は被子植物の科の1つであり、沈水性の水草であるマツモ属(学名: Ceratophyllum)のみを含む。マツモ属にはマツモなど6種ほどが知られ、世界中に広く分布している。またマツモ科のみでマツモ目(学名: Ceratophyllales)を構成する。

マツモ属は根を欠き、水中を漂うか特殊化した枝で水底に固着している(図1)。茎には1–数回二叉分岐し葉縁に鋸歯をもつ葉が輪生しており、節には小さな単性花がつく。果実は痩果であり、ふつうトゲをもつ。いくつかの種はアクアリウムでの観賞用に栽培されることがある[4]。

化石記録が豊富であり、マツモ科に関連すると考えられている最古のものは前期白亜紀にさかのぼる。被子植物の初期分岐群の1つであり、最初期の分子系統学的研究からは、現生被子植物の中で最初に他と分かれたグループであることが示唆されていたが、2020年現在では真正双子葉類の姉妹群であるとする仮説が示されることが多い。

Remove ads

特徴

要約

視点

沈水性の水生植物であるが根を欠き、水中を浮遊しているが、特殊化した枝で水底に固着していることもある[6][7][8][9][10]。維管束は茎の中央に1本あり、退化的で道管や仮道管を欠く[6][7]。維管束の周囲には通気組織があり、またデンプンを含む細胞からなる組織に囲まれる[6][7][10](下図2b)。葉は托葉を欠き、1回から数回二叉分岐し、葉縁にトゲ状の鋸歯がある[6][7][8][9][10](下図2c)。葉は気孔やクチクラ層を欠く[7]。節には3–10枚の葉が輪生しているが(下図2a, c)、節にはふつう1個または2個の芽しか形成されない[6][8]。植物体は気孔を欠く[6][8]。タンニンやデルフィニジンを含み、アルカロイドを欠く[6][7]。植物体の分断による栄養繁殖がふつうに見られる[7]。

2b. Ceratophyllum submersumの茎横断面: 中央の維管束は空気間隙およびデンプン粒(黒い粒)を含む細胞に囲まれている.

花は単性であり、雌雄同株[6][7][8][11](雄花と雌花が同一個体につく)。花はふつう節に1個(最大4個)つくが腋生ではなく、葉と互生してつく[6](図3, 4)。花は多数(9–12枚)の苞葉で囲まれ、苞葉どうしはときに基部で合着している[6][7][12](図3)。ただしこの「苞葉」は、花被片と解釈されることもある[9][11]。雄花は3個から多数の雄しべをもつ[6][7][8][9][10](図3, 4)。ただしこの「雄花」は、1個の雄しべのみからなる雄花が複数集まった花序であるとする考えもある[6]。雄しべの葯は外向、花糸はあまり分化しておらず、葯隔の先端は2カ所突出する[6][7][9](図3)。ときに中央に仮雄しべがある[6]。タペート組織はアメーバ型[6]。花粉は無孔粒、エキシンを欠き、花粉管は分枝する[6][7][8]。雌花は雌しべを1個もち、子房上位[6][7][8](図3)。心皮は1個(2個とする説もある)、嚢状[6][7][8]。花柱は細長く突出している[6][9](図3)。頂生胎座に1個の直生胚珠がつき、珠皮は1枚、厚層珠心[6][7][8][9][10]。胚嚢発生はタデ型[8]。種子は胚乳を欠く[7][8][9]。花粉は水中を浮遊し、雌花に達する(水中媒)[6][8]。

果実は痩果、宿存生の花柱に由来するトゲに加えて数本から多数のトゲをもつものが多い[6][7][9][10](図3)。ときに外種皮を欠く[7]。胚はよく分化しているが、幼根を欠く[8]。子葉は2枚、地上性[8]。果実の散布は水流による他に、水鳥などによる長距離散布が想定されている[7]。染色体基本数はおそらく x = 12[6][8]。

Remove ads

分布・生態

南北アメリカ、アフリカ、ユーラシア、東南アジア、オーストラリアなど世界中に分布し、湖沼や流れの緩い水路、河川など淡水域の水中に生育する[1][3][7][9](図5)。繁茂して水路を塞ぐこともある[7]。

マツモ類は水中で群落を形成し、稚魚などに重要な生育環境を提供している[7]。またマツモ類の葉や果実は、水鳥の食料となることがある[7]。

系統と分類

要約

視点

系統

マツモ属は特異な葉や花をもち、古くから独立のマツモ科に分類されていた[13]。水生植物であることや形態的特徴(多数の雄しべなど)から、スイレン科に近縁であると考えられ、ともにキンポウゲ目(新エングラー体系)やスイレン目(クロンキスト体系)に分類されていた[9][13][14]。しかし最も初期に行われた被子植物の分子系統学的研究 (Chase et al. 1993) からは、現生被子植物の中でマツモ類が最も初期に分岐したことが示唆された[7][15]。ただしこのような系統的位置が高い信頼度で示されたわけではなく、その後の分子系統学的研究からは、単子葉類の姉妹群、センリョウ科の姉妹群、ANA(アンボレラ目+スイレン目+アウストロバイレヤ目)を除く被子植物の姉妹群、などのさまざまな結果が示されている[7][11]。2020年現在では、マツモ類が真正双子葉類の姉妹群であるとする仮説が最も広く受け入れられているが[6][16][17](APG系統樹参照)、必ずしも確定的なわけではない[11]。

化石記録

化石記録が比較的豊富であり(特に果実)、マツモ科に関連すると思われる最古のものは白亜紀アプト期(1億2500万年前–1億1300万年前)にさかのぼる[6]。マツモ目には現生種として1属6種ほどしか知られていないが、かつては現在よりはるかに多様性が高かったことが示唆されている[6]。またポルトガルの1億2500万年前の地層から報告されている Montsechia vidalii はマツモ属に似るが、2個の心皮、基底胎座などの違いがあり、モントセキア科(Montsechiaceae)に分類されている[6]。

分類

| |||||||||||||||||||||||||||

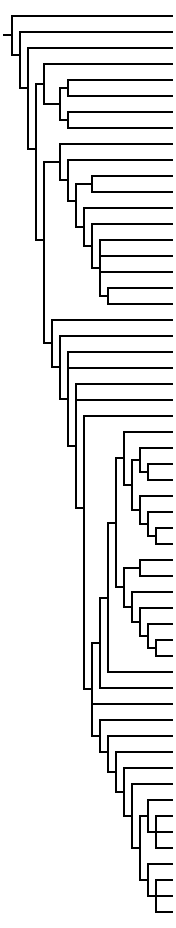

| 6. マツモ属の系統仮説(無根系統樹)[5] |

マツモ属の種は互いによく似ているとともに環境条件などによる形態的変異が大きいため、その分類は難しい[7]。そのため大きく異なる分類体系がいくつか提唱されている(下表1)。Wilmot-Dear (1985) はマツモ属をマツモ (Ceratophyllum demersum) と C. submersum の2種に分けることを提唱した[5][18](下表1)。一方、Les (1989) は Wilmot-Dear (1985) がまとめたマツモを2種(狭義のマツモと C. platyacanthum)、C. submersum を4種(狭義の C. submersum, C. muricatum, C. tanaiticum, C. echinatum)に分けることを提唱した[5][19](下表1)。Szalontai et al. (2018) による分子系統学的研究からは、後者がおおよそ支持されている[5](図6)。下表2には、Szalontai et al. (2018) による分類体系を示す。

表2. マツモ目の分類体系の一例(主に Szalontai et al. 2018 に基づく)[1][3][5]

|

Remove ads

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads