トップQs

タイムライン

チャット

視点

上埴生郡

日本の千葉県にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

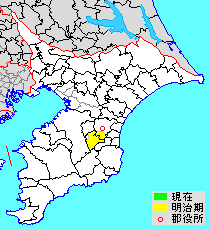

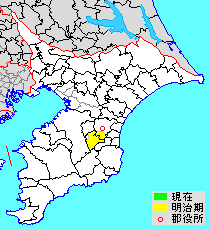

上埴生郡(かみはぶぐん)は、上総国(千葉県)の郡。古代、伊甚屯倉の分割により埴生郡として成立。明治維新後に「上埴生郡」に改称され、1897年(明治30年)に長柄郡と合併して長生郡となった。

古代

郡域には4世紀後半の築造とされる能満寺古墳があり、古墳時代前期における首長勢力の存在をうかがわせ、伊甚国造の本拠地とみられている。また『日本書紀』卷18安閑天皇元年(534年)4月1日条には伊甚屯倉献上の記事があり、南側の夷隅郡を中心とする地域に屯倉が設けられたが、文末に「今分ちて郡として、上総国に属く」とあるので、伊甚屯倉は夷隅郡のみならず、当郡や長柄郡にもおよぶ広大な屯倉であったと推測され、その分割により当郡も成立したとされている[1]。

宝亀5年(774年)に上総介となり赴任した藤原黒麻呂が、現在の茂原市付近の牧を入手し開墾して藻原荘が成立した[注 1]。その後、藻原荘は黒麻呂の曾孫菅根らによって興福寺に施入されたことが、『朝野群載』所収の寛平2年8月5日の施入帳にみえる[2]。

郷

- 埴生[注 2]、埴石、小田、坂本、横栗、何家

式内社

Remove ads

明治維新後

要約

視点

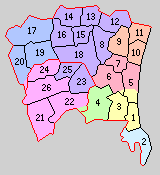

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の行政区画では概ね以下の区域にあたる。

郡発足までの沿革

郡発足以降の沿革

- 1878年(明治11年)11月2日 - 郡区町村編制法の千葉県での施行により、行政区画としての上埴生郡が発足。「長柄上埴生郡役所」が長柄郡茂原町に設置され、長柄郡とともに管轄。上埴生郡としたのは同じく千葉県に属する下総国の埴生郡(→下埴生郡)と区別するためである。

Remove ads

行政

- 長柄・上埴生郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads