トップQs

タイムライン

チャット

視点

二条為子

鎌倉時代後期、二条派の代表的歌人。尊治親王(後醍醐天皇)の皇太子妃・最初の正妃。贈従三位。遊義門院女房、後二条天皇典侍 ウィキペディアから

Remove ads

二条 為子(にじょう いし/ためこ)は、鎌倉時代後期、二条派の代表的歌人。贈従三位為子(ぞうじゅさんみいし/ためこ)とも[注釈 1]。歌聖藤原定家の嫡系子孫で、歌壇の大御所二条為世の娘。皇太子尊治親王(のちの後醍醐天皇)の妃。

はじめ遊義門院(姈子内親王)に仕え、さらに後二条天皇典侍を務めるなど重職を歴任した。これと前後して1300年代後半ごろから、為子と同じく和歌の名手である尊治親王と交際を始め、徳治3年(1308年)の後二条崩御に伴い尊治が皇太子となったことで、為子も皇太子妃となる。尊治とは仲睦まじく、第一皇子である一品中務卿尊良親王や、南朝最大の歌人である南朝征夷大将軍宗良親王(天台座主尊澄法親王)らをもうけたが、尊治の即位前に早逝した。為子の死後に即位した後醍醐は、二条派の庇護者となって振興に努めた。結果、後醍醐を敬愛し武家歌人としても傑出していた室町幕府初代征夷大将軍足利尊氏らを通じ、同派は中世・近世・近代の500年以上に渡り歌壇を主導した。

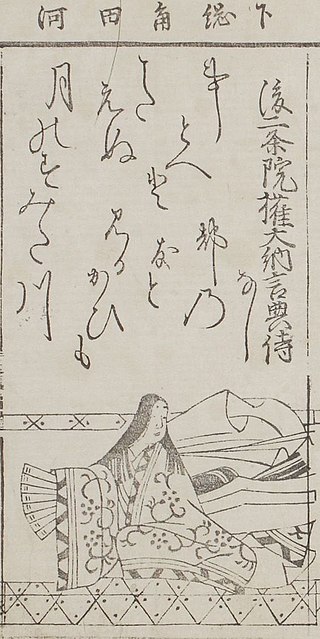

その歌風は「やさしき歌」と評され、『新後撰和歌集』以下の勅撰和歌集に計71首が入集した。後世、観世信光の能『紅葉狩』(室町時代中期)などに影響を与えた。羇旅歌(きりょか、旅情の歌)にも優れ、隅田川を題にした歌が『名所和歌百人一首』(貞享3年(1686年)9月)に撰出された。歌のほか、漢学の素養もあり、また書にも秀でるなど、万能の人であったことから、「名誉の女房」(「偉大なる女性」)と称えられた。

Remove ads

経歴

要約

視点

勅撰歌人に

鎌倉時代末期、権大納言二条為世の娘として生まれる[1]。父の為世は藤原北家御子左流二条家の当主であり、歌聖藤原定家の嫡流での曾孫に当たる。為世自身もまた、「道の宗匠として、あえて比肩の仁なし」(『花園天皇宸記』)とまで称えられた、当時の歌壇の大御所だった[1]。為世は、後宇多上皇(後醍醐父)のもと、全21ある勅撰和歌集のうち、第13である『新後撰和歌集』(嘉元元年(1303年)奏覧)と第15である『続千載和歌集』(元応2年(1320年)奏覧)の2つの勅撰集の撰者となっている。

為子ははじめ、後宇多上皇の寵姫である遊義門院(姈子内親王)に仕えていた[1][2]。嘉元元年(1303年)、後宇多による『嘉元百首』に和歌を詠進した(『玉葉和歌集』旅歌・1149等)[3]。同年奏覧された『新後撰和歌集』(嘉元元年(1303年))に和歌が撰ばれ、「遊義門院権大納言」として勅撰歌人となった[4]。

尊治親王妃に

1300年代ごろ、為子は尊治親王(のちの後醍醐天皇)と交際を始める[1]。正確な馴れ初めは不明であるが、尊治(後醍醐)も無類の和歌好きで同時代を代表する大歌人であるから[5]、おそらく二人は和歌の趣味を介して出会ったと考えられている[1]。二人が付き合い始めた確実な時期も不明だが、日本史研究者の平田俊春は、長子である尊良親王を徳治年間(1306年 - 1308年)の生まれと推測しており、森茂暁も同意する[6]。

『増鏡』「秋のみ山」には、「坊の御時、限りなく思(おぼ)されたり」云々とあり、尊治から為子への愛情は限りないほど深かった[7][8]。さらに、地位としても、為子は尊治の正室格の妃と見なされたようである(なお、尊治が後の中宮西園寺禧子と出会うのは為子の没後)。たとえば、『花園天皇宸記』では、二条為定(為世の孫)の一族は後醍醐天皇の「外家」(皇后あるいは皇妃の生家)とある[6]。また敗れてはしまったものの、後、尊良は次期皇太子位を巡る政争に父帝の推挙で出馬したこともある(「書状切」鶴見大学図書館所蔵)[9]。為子と尊治の二人のどちらにとっても長子である尊良の乳父には、尊治が属する皇統である大覚寺統譜代の重臣「後の三房」のひとり吉田定房が当てられ、手厚く養育された(『増鏡』「春の別れ」)[10]。

嘉元4年(1306年)、後宇多上皇による三十首歌に詠進(『玉葉和歌集』秋歌上・458)[11]。徳治2年(1307年)3月、後宇多による仙洞歌合に参加(『新千載和歌集』春歌上・75)[11]。

長男の尊良の誕生と前後して、徳治2年7月24日(1307年8月22日)に為子の主君である遊義門院が急病で崩御した。その後は、夫の尊治の兄である後二条天皇に典侍(後宮の運営を行う官僚で事実上の長官)[注釈 2]として仕え始めた[1][2]。『玉葉和歌集』(正和元年(1312年)奏覧)では「後二条院権大納言典侍」と称されている[12]。しかし、後二条もまた、遊義門院崩御の約1年後、徳治3年8月25日(1308年9月10日)に崩御してしまった[13]。後二条の急死によって、尊治が皇太子となった[13]。

長男の尊良の次に、為子は女三宮(尊治親王にとっての第三女)をもうけた(『増鏡』「秋のみ山」)[7]。森や『国史大辞典』(次田香澄担当)は、この女三宮を瓊子内親王(けいしないしんのう)のことであるとしている[1]。

さらに、応長元年(1311年)に尊澄法親王、のちの宗良親王を出産した(『増鏡』「秋のみ山」・『東寺天台座主記』)[7][14]。

しかし為子は、尊澄(宗良)を産んで間もない頃で、夫の尊治が文保2年(1318年)に天皇に即位する相当前の、ある時期に没した[8]。『為理集』によって為子の没日が8月12日なのは確かめられるが[8]、その正確な没年については揺れがある[8][1]。森は、1988年初版/2007年改版の著書では正和3年(1314年)としていたが[8][注釈 3]、その後、1991年初版/2013年改版の著書では応長元年(1311年)もしくは正和元年(1312年)としている[1]。『国史大辞典』(次田香澄担当)は、「応長元年(1311年)ごろ」としている[2]。頓阿『草庵和歌集』1322に「民部卿于時宰相中将」とあり、二条為藤(為子の兄弟)が宰相中将だったのが延慶2年(1309年)3月から正和2年(1313年)8月7日までである(『公卿補任』)ことから、没年を1311年か1312年に絞ることが可能である[15]。いずれにしても、尊治と出会ってから5年ほど、尊澄(宗良)を出産してすぐに亡くなったことになる。

二条派を代表する歌人の一人にして未来の天皇妃の早逝という事実に、二条派一門には衝撃が走った[16]。数多くの有力歌人によって哀傷歌が詠まれ、『続千載和歌集』などの勅撰集に入集している[17]。特に、二条為世高弟「和歌四天王」の筆頭である頓阿は、家集『草庵和歌集』に、為子の死を悼んだ哀傷歌として、1首の独詠歌と、3組の贈答歌を残している[17]。当時は、二条派と対立する京極派が巻き返した時期であり、為世の好敵手である京極為兼が主導して、勅撰集『玉葉和歌集』の編集を着々と進めていたこともなお一層、一門の悲嘆に拍車を掛けた[18]。

死後

尊治親王は文保2年(1318年)に後醍醐天皇として即位し、『続千載和歌集』の編纂が開始されると、この頃、為子を偲んで従三位を追贈した(『増鏡』「秋のみ山」)[7][8]。以降、二条為子は、「贈従三位為子」とも呼ばれるようになった(『増鏡』「秋のみ山」等)[1][7]。江戸時代後期の有職故実家である栗原信充によれば、天皇の女御(皇后・中宮に次ぐ妃)が卒去後に従三位を追贈されるのは、平安時代初期の仁明天皇の女御だった藤原沢子以降ない訳ではないものの、皇太子時代の妃が従三位を追贈されるという例はきわめて珍しく、後醍醐の為子への格別な想いのほどが窺えるのではないか、という[19]。

為子の死後、後醍醐は為子の二条派を守るために、あらゆる手段を尽くした。『増鏡』作者からは、後醍醐は和歌の強力なパトロンと見なされた(『増鏡』「秋のみ山」)[5]。当時、保守的な二条派は形式主義の傾向が強く、その好敵手であり、清新で写実的・感覚的な自然美を尊ぶ、新進気鋭の京極派に押されつつあった[20]。そこに、後醍醐は儒学の知見を加え、古歌・古義を知ることで和歌本来の意味を問い直すという、京極派とは逆の方向から、ルネサンス的な新しい気風を歌道に取り入れ、為世の子で為子の兄弟である二条為藤と共に研鑽した(『花園天皇宸記』元亨4年(1324年)7月26日条裏書)[5]。この気風は、為世の嫡孫の二条為定にも受け継がれたと推測される[5]。

後醍醐と為定による勅撰集『続後拾遺和歌集』(正中2年(1325年)奏覧)によって発掘された若手歌人には、足利高氏という当時まだ無名の若武者もいた[21]。のち、尊治(後醍醐)の偏諱を受けて尊氏を名乗り、その後、室町幕府初代征夷大将軍となった足利尊氏は、武家歌人としても大成し[21]、二条為定を撰者として北朝で『新千載和歌集』(正平14年/延文4年(1359年))を執奏した[22]。再興した二条派は、二条家本体の没落後も、宗祇や三条西実隆、細川幽斎らによって受け継がれ、近世江戸時代に至っても大きな力を有した[23]。二条派の発展型まで含めれば、江戸時代後期の香川景樹による桂園派や[24]、桂園派を発展させた高崎正風らの御歌所派によって、昭和21年(1946年)の御歌所廃止まで存続した[25]。

また、為子の皇子である尊良・尊澄(宗良)ともに和歌に長じた[8]。皇女の瓊子もまた、『新千載和歌集』や『新葉和歌集』に入集した勅撰歌人である[26]。特に、南朝征夷大将軍の宗良親王は、流浪の転戦の経験から独自の境地を切り開き、南朝最大の歌人として准勅撰和歌集『新葉和歌集』の撰者となった[27]。前述した通り、宗良は、母の面影もほとんど覚えていないであろうほど幼いころ(満0歳から満1歳ごろ)に死に別れている。しかし、亡き母への思慕は晩年まで続き、『新葉和歌集』には歌才を通じて母と自分の繋がりに思いを馳せる和歌が撰ばれている[28]。

前大納言為定もとへ千首歌よみてつかはし侍りし時、贈従三位為子の事など思ひいでて申しつかはし侍りし

ちりはてし柞 のもりの なごりとも しらるばかりの 言の葉もがな(大意:ハハソ(ナラ)の巨木の森は、たとえ散り果ててしまったとしても、その跡がはっきりとわかるほどに多くの葉を残す。そのように、若くして散ってしまった偉大な歌人である亡き母よ。あなたの忘れ形見であると世の人に認められるほど、私の言の葉(和歌)も優れたものであったらと強く願うばかりだ)[28]

Remove ads

作風・評価

『新後撰和歌集』以下の勅撰和歌集に計71首が入集[2]。『増鏡』作者(二条良基など諸説あり)は、「集にもやさしき歌多く侍るべし」(「『続千載和歌集』にも優美な歌が多く入集したようである」)と評している[7]。中世和歌研究者の次田香澄は、「二条派風の優婉な歌風」と評している[2]。

『昭慶門院御屏風押色紙和歌』の応安4年(1371年)4月6日奥書著者は、「歌人云。文才云。能書云。名誉之女房也」(「歌人でもあり、文才(漢学の素養を持った人物)でもあり、能書でもある。まさに名誉の女房(偉大なる女性)である」)と評している[29](#七夕)。

江戸時代後期の有職故実家である栗原信充が著した人物列伝『先進繍像玉石雑誌』正編(天保14年(1843年))においては、楠木正成や兼好法師といった同時代の錚々たる24人の有名人のうち、二条為子の列伝が最終巻を務める[30]。しかも正編全9巻(全10冊)のうち、巻第9(第10冊)は為子(とその一族)だけで占められるという好待遇になっている[31]。そして、為子を聖善慈訓の人であると理想の人間として称え、為子の皇子たちが文武両道の傑物に育ったのもそのおかげであるとし、為子への賞賛をもって正篇全9巻の締めくくりとしている[32]。

Remove ads

代表歌

要約

視点

白菊

月ならで うつろふ色も みえぬかな 霜よりもさきの 庭の白菊[注釈 4][33][34][35](大意:永遠に輝く月とは違って、すぐに色褪せて移ろいゆくものなのですね。古い歌では、白菊は真っ白すぎて、月明かりの下では色が溶け込んで見えなくなるとか、初霜に紛れて見分けが付かなくなる、などと飾って言うものです。でも、今、庭に咲く白菊を見てみたら、初霜が降る季節の前だというのに[注釈 5]、もう色褪せ始めて、月明かりの下でもはっきり見えるようになってしまいました――幾千世までも月のように輝き続けるあなたに見合うような、白菊の挿頭(かざし、冠につける飾り)を作ろうと思っていたのですが[注釈 6])—贈従三位為子、『続後拾遺和歌集』秋下・381

この歌は、室町時代中期の猿楽師(能楽師)である観世信光(観阿弥の曾孫)による能『紅葉狩』の次第(曲目の主題となる導入歌)に、「人こそ見えぬ秋も来て、庭の白菊うつろふ色も、憂き身の類とあはれなり」として引用された[34]。なお、『紅葉狩』の引用では、前半部が、恵慶法師の「八重葎 茂れる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり」(『拾遺和歌集』秋)の後半部と融合している[34]。

また、後醍醐天皇も、建武の新政を開いた後に行われた元弘3年(1333年)9月13日の歌会で、為子の歌を参考歌にしたと思われる和歌を詠んでいる(『新葉和歌集』秋下・386)。詳細は後醍醐天皇#白菊。

すみだ河

嘉元百首歌の中に、旅

ことゝへど こたへぬ月の すみだ河 都の友と 見るかひもなし[3](大意:せっかく東国の隅田川に来たので、あの在原業平の有名な歌の真似をしたいと思ったところ[注釈 7]、夜だから歌に言う「みやこ鳥」はいなかったので、都にいる私の想い人は無事かどうか、月に訊いてみました。けれども何も答えてくれず、ただ澄んだ月が川の上に輝くばかり。これでは都の友だちと一緒に見物しに来た甲斐もないのですが……)—後二条院権大納言典侍、『玉葉和歌集』旅歌・1149

江戸時代前期の歌学者である戸田茂睡は、あるとき、隅田川から9月13夜の名月を見て、「角田川 月も今宵の 名にし負はば いざこと問はん 古の秋」と詠んだ[36]。すると、親友の陶々斎が、それは為子の歌(と在原業平の「名にし負はば(略)」)の真似だろう、古人の糟を食らってまで生きるのかと馬鹿にした[36]。茂睡は怒って、今夜は名月だから、それを「名にし負ふ」という詞で表したんじゃないか、そんなこともわからないのか、と反論したという(以上、『紫の一本』巻2「川」)[36]。

当時、この為子の歌は江戸っ子の間で有名で、江戸ではじめて作られた観光案内書『江戸雀』の11巻や[36]、『名所和歌百人一首』(貞享3年(1686年)9月)[37]、斎藤月岑による江戸後期の代表的な地誌『江戸名所図会』(天保7年(1836年))[38]などにも引用された。

七夕

『昭慶門院御屏風押色紙和歌』(『群書類従』所収)の徳治元年(1306年)11月3日奥書[注釈 10]の主張によれば、上記の和歌は亀山上皇(後醍醐の祖父)の皇女である昭慶門院(憙子内親王)の屏風の上に色紙を貼って、為子自身の筆で書かれたものであるという[29]。また、同和歌集には、為子の歌2首を含め、冷泉為相ら50首の和歌が収められているが、原本の屏風では50首全てについて為子が揮毫したという[41]。奥書著者は、これらの和歌は、嘉元元年(1303年)に後宇多上皇(後醍醐の父)が開催した『嘉元百首』に詠進されたものに含まれているのではないか、と推測している[29]。

応安4年(1371年)4月6日の奥書著者[注釈 11]は、上記の逸話を知って、「歌人云。文才云。能書云。名誉之女房也」(「歌人でもあり、文才(漢学の素養を持った人物)でもあり、能書でもある。まさに名誉の女房(偉大なる女性)である」)と為子を評している[29]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads