トップQs

タイムライン

チャット

視点

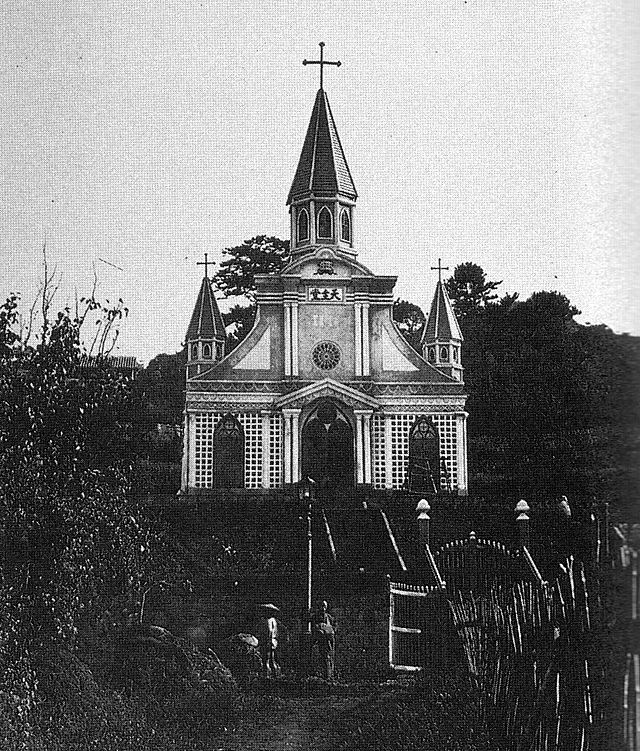

大浦天主堂

長崎県長崎市にある教会(国宝) ウィキペディアから

Remove ads

大浦天主堂(おおうら てんしゅどう)は、長崎県長崎市にあるカトリックの教会堂である。江戸時代幕末の開国後、1864年(元治元年)に竣工した。日本に現存するキリスト教建築物としては最古である。1859年日本の開国とともに長崎に外国人居留地が作られ、その外国人信徒のために建設された。日本二十六聖人とゆかりの深い教会堂とされ、彼らの殉教地である長崎市西坂の方角をほぼ向いている。

1945年(昭和20年)8月9日の長崎市に対する原子爆弾の投下では[1]、全壊を免れた。 1953年(昭和28年)、国宝に指定された。また、2007年(平成19年)にユネスコの世界遺産(文化遺産)暫定リストへ掲載が決まり、2018年(平成30年)に登録が決まった「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を構成する文化財の1つである[2][3]。2016年(平成28年)に日本初の小バシリカに指定された[4]。

キリスト教の信仰の場であり、潜伏キリシタンの存在とその信仰を伝える場となっている[注釈 1]。同時に長崎有数の観光地でもあり、拝観は有料となっている。

観光客の増加に伴い、1975年(昭和50年)に、天主堂に登る石段横の隣接地にカトリック大浦教会が建てられ、毎日のミサは大浦教会で行われている。ただし毎年12月24日のクリスマスと3月17日の信徒発見の日のみ、大浦天主堂の聖堂内でミサが執り行われる[5]。

Remove ads

建築概要

外観はゴシック様式で、中央に八角柱の尖塔を1つ備えている。建築設計はフューレ、プティジャンの2名によるもの。建築施工は天草御領島出身の小山秀之進が大工棟梁として施工[6]。建築様式は3本の塔を持つゴシック風の構造ながら、正面中央の壁面はバロック風で、外壁はなまこ壁という和洋折衷の意匠であった。なお、創建当時にあった側塔はほどなく大風で倒壊したとされている[7][8]。正確な時期や経緯は不明であるが、現存する古写真から明治以前に撤去されたことは確実だと考えられている[9]。

その後1875年から1879年にかけて増築工事が行われている。外壁は創建当初の壁の外側に煉瓦塀を造り、白い漆喰で塗り固めたものになり、外観を完全にゴシック様式で統一するなど、創建当時の外観から大きくその姿を変えた[10][11]。木造だった創建時に対し、1879年(明治12年)5月22日に献堂された新教会堂は九州初の煉瓦造構造となった[12]。

内観はリブ・ヴォールト天井で「こうもり天井」とも呼ばれている。施工者の小山秀之進が日本建築の技術を応用して西洋建築を再現したものとなっており、竹をしならせて局面を作り、土と漆喰で固めた構造となっている[13]。当初は三廊式であったが、改築時に間口を左右へと広げており、現在は五廊式となっている[8]。

1862年まで司教座聖堂であったため内陣には司教座(司教または大司教が着座するための椅子)が設置されており[14]、現在でもミサが執り行われる際には使用されている[15]。

Remove ads

歴史

- 1862年(文久2年)

- 1863年(文久3年)8月 - プティジャン神父(後に司教)が長崎に着任。フューレを補助し、天主堂建設に尽力。

- 1864年(元治元年)12月29日、大浦天主堂が竣工。

- 1865年(元治2年)

- 1868年7月26日(慶応4年6月7日) - フランス人神父ド・ロがペルーズ号で来航し、大浦天主堂に入る。ド・ロ神父は大浦天主堂で「教会暦」、「聖教日課」を石版印刷した(これは日本初の石版印刷である)。

- 1875年(明治8年)敷地内に神父を育成するための「長崎公教神学校」が設立された。

- 1875年(明治8年) - 1879年(明治12年) - 天主堂の大規模な増改築を実施。

- 1891年(明治24年) - カトリック長崎司教区(現・カトリック長崎大司教区)の司教座聖堂

- 1933年(昭和8年)1月23日 - 当時の国宝保存法に基づき国宝(旧国宝:現行法の重要文化財に相当)に指定[17]。

- 1945年(昭和20年)8月9日 - 連合軍は長崎市への原子爆弾投下を敢行[18]。大浦天主堂は爆風によって破損したが、爆心地から比較的離れていたため倒壊・焼失は免れる。

- 1952年(昭和27年) - 修理が完了。

- 1953年(昭和28年)3月31日[19] - 文化財保護法に基づき国宝に指定された(洋風建築としては初の国宝指定)。

- 1962年(昭和37年)

- 1965年(昭和40年)

- 1975年(昭和50年)11月3日 - 新築のカトリック大浦教会が完成。

- 大浦天主堂を訪れる観光客数が増加したため、ミサの最中に観光客が見物に入るなど、天主堂内での典礼の進行に支障をきたすようになってきていた。そこでカトリック信者および観光客双方に配慮し、大浦天主堂に隣接する土地に新たに大浦教会を建設。ミサは大浦教会で行われることとなった。

- 1982年(昭和57年)2月26日 - 第264代ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が長崎を訪問、大浦天主堂も訪問する[20]。

- 2007年(平成19年) - 建立当初の設計図(平面図と側面図)がパリ外国宣教会本部古文書局の保管資料から発見される[10][21]。

- 2016年(平成28年)- 教皇庁典礼秘跡省長官ロベール・サラ枢機卿による4月26日付公式文書により、日本初の小バシリカとなる。

- 2018年(平成30年)- バーレーンのマナマで開催された第42回世界遺産委員会で世界遺産リストへの記載が決定。

Remove ads

信徒の発見と大浦天主堂

→詳細は「信徒発見」を参照

建立まもない天主堂は「フランス寺」と呼ばれ、美しさと物珍しさから付近の住民たちが多数見物に訪れていた。プティジャン神父には「今でも何処かでカトリック教徒が密かに信仰を伝えているのではないか」という僅かな期待があった[要出典]。

1865年3月17日(元治2年2月12日)、浦上(長崎市)の住民十数名が天主堂を訪れた。そのうちの40 - 50歳くらいの女性がひとり、祈っていたプティジャンに近づき、「私どもは神父様と同じ心であります」(宗旨が同じです)と囁き、自分たちがカトリック教徒であることを告白した (この女性の名は、イザベリナ杉本百合[22]だったと言われている)。彼らは聖母像があること、神父が独身であることから間違いなくカトリックの教会であると確信し、自分たちが迫害に耐えながらカトリックの信仰を代々守り続けてきたいわゆる隠れキリシタンである事実を話し、プティジャン神父を喜ばせた[23]。

その後、プティジャン神父は密かに浦上や五島などに布教を兼ねて訪れ、隠れた信者の発見に努めた。浦上だけでなく長崎周辺の各地で多くのカトリック教徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことがわかった。この「信徒発見」のニュースはやがて当時の教皇ピオ9世のもとにもたらされた。教皇は感激して、これを「東洋の奇蹟」と呼んだという[24][25]。この日はカトリック教会では任意の記念日(祝日)となり、信徒発見150周年を迎えた2015年3月17日、日本の教会に固有の「日本の信徒発見の聖母」の祝日となった[26]。

所在地

〒850-0931 長崎県長崎市南山手町5-3

交通

坂道を上った後、券売所からさらに石段を上ることになる。バリアフリーではない。また、駐車場はない。

拝観料

敷地内に併設された「大浦天主堂キリシタン博物館」入場料込みで大人1000円、中高生400円、小学生300円となる[27]。

周辺

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads