トップQs

タイムライン

チャット

視点

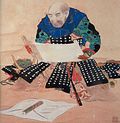

松本楓湖

明治から大正期にかけての日本画家 ウィキペディアから

Remove ads

松本 楓湖(まつもと ふうこ、天保11年9月14日(1840年10月9日) - 大正12年(1923年)6月22日)は、幕末から大正時代の尊皇家・日本画家。

来歴

要約

視点

天保11年9月14日(1840年10月9日)、常陸国河内郡寺内村[1](のちの稲敷郡新利根町寺内、現在の茨城県稲敷市寺内)に、松本宗庵の三男として生まれる。名は敬忠。幼名は藤四郎、通称は藤吉郎。父宗庵は漢方医で、漢学の素養もあり近所の子弟に教えていたという。

楓湖は幼いころから絵を好み、一般に人物を描くのに右向きの顔ばかりで左向きの顔は容易に描けないものだが、楓湖は左右どちらも自在に描けたという。最初息子が絵師になるのを反対していた父もこれを見て画人になるのを許し、数え12歳の楓湖を連れ嘉永4年(1851年)秋に江戸に出て、浮世絵師の歌川国貞への弟子入りを頼むが、断られて帰国している。

2年後の嘉永6年(1853年)再び江戸へ出て、鳥取藩の御用絵師・沖一峨に学ぶ。一峨は狩野派や琳派、南蘋派に学んで濃彩華麗な花鳥画を得意とした絵師であり、楓湖も一峨から華やかな色彩感覚を学んだ。安政2年(1855年)16歳のとき「洋峨」の号で、地元茨城県の実家近くの逢善寺本堂天井画「天人図」などを描く。一峨が亡くなった翌年安政3年(1856年)17歳で、谷文晁の高弟で彦根藩御用絵師佐竹永海の画塾に入り、画号を永峨と改めた。この頃から武田二十四将図をモチーフとする作画を開始。

(松本楓湖画、板垣退助揮毫)

入塾して5年後には塾頭となったが、文久2年(1861年)前後から尊皇運動に転じており、勤皇画家として知られた。自身も剣術を修め、水戸藩の武田耕雲斎や藤田小四郎らと交わり勤王党を援助している。元治元年(1864年)天狗党の乱が起きるとこれに参加、幕府軍に敗れて一時郷里で蟄居する。

翌慶応元年(1865年)江戸に戻り、再び画道に専心する。明治元年(1868年)、歴史人物画の画題を『前賢故実』に依っていた楓湖は、永海の許しを得て菊池容斎に入門、画号を楓湖に改める。画号の由来は、郷里が霞ヶ浦に近く、その一入江が通称「カエデ湖」と呼ばれていたことに因む。

明治10年代には、浅草の自宅に安雅堂画塾(あんがどうがじゅく)を創設し、今村紫紅(いまむら しこう)、速水御舟(はやみ ぎょしゅう)、小茂田青樹(おもだ せいじゅ)など非常に多くの画家を世に送り出した。

画道に専心する一方で、生活の糧として輸出商アーレンス商会の依頼で、輸出用七宝の下絵なども描いている。明治15年(1882年)、宮内省より出版された欽定教科書『幼学綱要』において、大庭学仙、竹本石亭、月岡芳年、五姓田芳柳らの候補の中から楓湖が選ばれ、全7巻62図の挿絵を描き一躍名を轟かせた。

明治20年(1887年)には、その姉妹編といえる『婦女鑑』(全6巻)でも挿絵を担当している。なお、楓湖はこのころまで断髪せず、丁髷姿で通したという。明治21年から明治27年には自由民権家・末広鉄腸(旧宇和島藩士)らの小説の木版口絵を手がけており、政治小説などの口絵初期のもので白黒のものなどを描いている。

明治29年(1896年)、東京深川の3人の絵師により設立され、のちに新傾向派の青年画家の拠点となる巽画会(たつみがかい)が設立され、楓湖はその顧問をつとめた。同会には鏑木清方はじめ、岡倉天心と決裂した小竹兄弟や上村松園や菊池契月ら京都の画家まで参加するほどであった。

明治31年(1898年)、日本美術院の創設に参加、文展開設当初から(第4回まで)審査員にあげられた。歴史画に長じ、第4回内国勧業博覧会に「蒙古襲来・碧蹄館図屏風」(明治27年(1894年))、第1回文展に「静女舞」(明治40年(1907年))などを発表、大正8年(1919年)、帝国美術院会員となった。

Remove ads

画風

楓湖は師である容斎の歴史画を継承し、それを次代へ橋渡ししたと評価される一方で、容斎の枠から大きく出なかった画家と言われる。しかし、楓湖が容斎の画風を墨守したのは、明治35年刊『日本美術画家列伝』の楓湖の項目によると容斎の意向が大きく、楓湖も師恩に報いようとしたと考えられる。また、依頼画は当時需要が高かった容斎風を堅持する一方、展覧会出品作は容斎の図様に基づきながらも、写実を取り込んだ独自性を打ち出そうとした意欲が認められる。また初期の宮内庁からの公的な仕事では、一峨から学んだ濃彩の作品が目立つ。また、旧派の画家と見做されがちであるが、保守的な日本美術協会には反対している。

門人

明治10年代に浅草栄久町の自宅に「安雅堂画塾」という私塾を開き、約400人とも言われる門下生を輩出した。本人は師・容斎から受け継いだ自由放任主義を貫き、自ら“投げやり教育”と言っていたが、初心者には親切で温情に富んだ指導をしたという。また、楓湖や容斎が模写した古名画の粉本模写を奨励し、モデルを用いた人物写生も行った。主な門下生に村岡応東、中島光村、今村紫紅、牛田鷄村、速水御舟、島崎柳塢、鴨下晁湖、高橋廣湖、前田錦楓、小茂田青樹、村上鳳湖、岩井昇山、松本凌湖(楓湖の四男)、椿桜湖、木本大果、中島清之、高橋松亭(甥)、富取風堂、上原古年、田中以知庵、永峰秀湖、坂巻耕漁、大久保楓閣、森作湖仙などがいる。

代表作

日本画

Remove ads

ギャラリー

- 松本楓湖の作品

- 勿来の関

- 武田入道逍遥軒信綱

- 秋山伯耆守虎繁

- 板垣駿河守信方

- 小幡山城守虎盛

- 三枝勘解由左衛門昌貞

- 真田源太左衛門尉信綱

- 曽根下野守昌世

- 多田淡路守満頼

- 土屋右衛門尉昌続

- 内藤修理亮昌豊

- 馬場美濃守信房

- 原隼人佐昌胤

- 山本勘助

- 横田備中守高松

口絵

脚注

関係資料

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads