トップQs

タイムライン

チャット

視点

富士山-信仰の対象と芸術の源泉

日本の世界遺産 ウィキペディアから

Remove ads

「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」[注釈 1](ふじさん-しんこうのたいしょうとげいじゅつのげんせん)は、2013年にUNESCOの世界遺産リストに登録された日本の世界遺産である。静岡県と山梨県にまたがる日本最高峰の富士山は、古来富士信仰が育まれた霊峰であるとともに、葛飾北斎の富嶽三十六景などに代表される芸術上の主要な題材として、日本国内のみならず国際的にも大きな影響を及ぼした景観を形成している。

Remove ads

信仰の対象

要約

視点

→詳細は「富士信仰」を参照

富士信仰の明確な定義はないが、富士山を神体山として、また信仰の対象として考えることなどを指して富士信仰と言われる。特に富士山の神霊として考えられている浅間大神とコノハナノサクヤビメを主祭神とするのが浅間神社であり、全国に存在する。浅間神社の総本宮が麓の富士宮市にある富士山本宮浅間大社(浅間大社)であり、富士宮市街にある「本宮」と、富士山頂にある「奥宮」にて富士山の神を祭っている。また徳川家康による庇護の下、本殿などの造営や内院散銭取得における優先権を得たことを基に江戸幕府より八合目以上を寄進された経緯で、現在富士山の八合目より上の部分は登山道・富士山測候所を除き浅間大社の境内となっている。登山の大衆化と共に村山修験や富士講などの一派を形成し、富士信仰を形成してきた。

富士参詣の人々を「道(導)者」といい、例えば『妙法寺記』の明応9年(1500年)の記録に「此年六月富士導者参事無限、関東乱ニヨリ須走へ皆導者付也」とある。また、登山における案内者・先導者を「先達」といい、先達の名が見える道者帳(『公文富士氏文書』、文中に「永禄6年」とあり)などが確認されている。

登山口は末代上人が開いた登山道を起源とし、登山道が完成されたそれが最初の登山道と言われる村山口である。これにより富士修験が成立したとされる。次第に他の登山道も開削されてゆき、13世紀には大宮・村山口、吉田口、須山口の3登山道の存在が確認されている[1]。後に須走口が出来たとされる。15世紀後半には他の登山口と比べ吉田口を利用する道者が目立つようになっていたと考えられ、特に富士講の隆盛が見られた18世紀後半以降では、他の登山口の合計と同程度であったという[1]。1883年(明治16年)に御殿場口登山道が、1906年(明治39年)に新大宮口が開削された。

神仏習合は富士山も例外ではなかった。山頂部は仏の世界と考えられるようになり、特別な意味を持つようになった[1]。遺例としては正嘉3年(1259年)の紀年銘である木造坐像が古いとされ、これは大日堂(村山)の旧本尊であった。鎌倉時代の書物である『吾妻鏡』には神仏習合による「富士大菩薩」や「浅間大菩薩」という呼称が確認されている。富士山頂の8つの峯(八神峰)を「八葉」と呼ぶことも神仏習合に由来し、文永年間(1264年〜1275年)の『万葉集註釈』には「いただきに八葉の嶺あり」とある。その他多くの書物で「八葉」の記述が確認できる。

しかし、慶応4年(1868年)に神仏分離令が出されると、これら神仏習合の形態は大きく崩されることとなる。富士山中や村山における仏像の取り壊しなどが進んだ[2]。富士山興法寺は分離され、大日堂は人穴浅間神社となり大棟梁権現社は廃されるなど改変が進んだ。北口本宮冨士浅間神社では仁王門や護摩堂などが取り壊されることとなった[1]。仏教的な名称なども改称され、「八葉」の呼び名も変更された。

Remove ads

芸術の源泉

要約

視点

富士山は和歌の歌枕としてよく取り上げられる。また、『万葉集』の中には、富士山を詠んだ歌がいくつも収められている。

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」 (3.318) は山部赤人による有名な短歌(反歌)である。

また、この反歌のその次には作者不詳の長歌があり、その一節に「…燃ゆる火を 雪もち消ち 降る雪を 火もち消ちつつ…」(巻3・319・大意「(噴火の)燃える火を(山頂に降る)雪で消し、(山頂に)降る雪を(噴火の)火で消しつつ」)とあり、当時の富士山が火山活動を行っていたことがうかがえる。

『新古今和歌集』から。富士の煙が歌われている。

風になびく富士の煙の空にきえてゆくへもしらぬ我が心かな 西行 (#1613)

都人にとって富士は遠く神秘的な山として認識され、古典文学では都良香『富士日記』が富士の様子や伝承を記録している。

『竹取物語』は物語後半で富士が舞台となり、時の天皇がかぐや姫から贈られた不老不死の薬を、つきの岩笠と大勢の士に命じて天に一番近い山の山頂で燃やしたことになっている。それからその山は数多の士に因んでふじ山(富士山)と名付けられたとする命名説話を記している。なお、富士山麓の静岡県富士市比奈地区には、「竹採塚」として言い伝えられている場所が現存している[3]。

ほか、『源氏物語』や『伊勢物語』でも富士に言及される箇所があるものの、主要な舞台となるケースは少ない。富士は甲駿の国境に位置することが正確に認識されているが、古代においては駿河国に帰属していたため古典文学においては駿河側の富士が題材となることが多いが、『堤中納言物語』では甲斐側の富士について触れられている。

富士山絵画は平安時代に歌枕として詠まれた諸国の名所を描く名所絵の成立とともにはじまり、現存する作例はないものの、記録からこの頃には富士を描いた名所絵屏風の画題として描かれていたと考えられている。現存する最古の富士図は法隆寺献納宝物である延久元年(1069年)の『聖徳太子絵伝』(東京国立博物館)で、これは甲斐の黒駒伝承に基づき黒駒に乗った太子が富士を駆け上る姿を描いたもので、富士は中国山水画風の山岳図として描かれている。

絹本着色富士曼荼羅図 狩野元信(伝)

峰型富士の例(上図)と同じ構図の実写富士は、ギャラリー新富士百景に掲載

鎌倉時代には山頂が三峰に分かれた三峰型富士の描写法が確立し、『伊勢物語絵巻』『曽我物語富士巻狩図』など物語文学の成立とともに舞台となる富士が描かれ、富士信仰の成立に伴い礼拝画としての『富士曼荼羅』も描かれた。また絵地図などにおいては反弧状で緑色に着色された他の山に対して山頂が白く冠雪した状態で描かれ、特別な存在として認識されていた[注釈 2]。

室町時代の作とされる『絹本著色富士曼荼羅図』(富士山本宮浅間大社所蔵、重要文化財)には富士山とその富士山に登る人々や、禊ぎの場であった浅間神社や湧玉池が描かれており、当時の様子を思わせるものである。また、富士山は三峰型富士で描かれている。

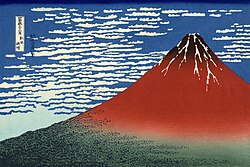

江戸時代には明和4年(1767年)に河村岷雪が絵本『百富士』を出版し、富士図の連作というスタイルを提示した。浮世絵のジャンルとして名所絵が確立すると、河村岷雪の影響を受けた葛飾北斎は晩年に錦絵(木版多色摺)による富士図の連作版画『冨嶽三十六景』(天保元年1831年頃)を出版した。多様な絵画技法を持つ北斎は大胆な構図や遠近法に加え舶来顔料を活かした藍摺や点描などの技法を駆使して中でも富士を描き、夏の赤富士を描いた『凱風快晴』や『山下白雨』、荒れ狂う大波と富士を描いた『神奈川沖 浪裏』などが知られる。

また、歌川広重も北斎より後の1850年代に『不二三十六景』『冨士三十六景』を出版し、広重は甲斐国をはじめ諸国を旅して実地のスケッチを重ね作品に活かしている。『東海道五十三次』でも、富士山を題材にした絵が多く見られる。北斎、広重らはこれらの連作により、それまで富士見の好スポットと認識されていなかった地点や、甲斐国側からの裏富士を画題として開拓していった。

|  |

| 葛飾北斎作『凱風快晴』(左)と『神奈川沖波裏』(右) | |

浮世絵に描かれた富士山は西洋美術にも影響を与えた。葛飾北斎や歌川広重の浮世絵を通じ、ヨーロッパではいわゆるジャポニスムの風潮がおこり、たとえばフィンセント・ファン・ゴッホの作品『タンギー爺さん』には、浮世絵(歌川広重『冨士三十六景』)の模写という形で背景に富士山が描かれている[4]。

富士は日本画をはじめ絵画作品や工芸、写真、デザインなどあらゆる美術のモチーフとして扱われている。日本画においては近代に殖産興業などを通じて富士が日本を象徴する意匠として位置づけられ美術をはじめ商業デザインなどに幅広く用いられ、絵画においては伝統を引き継ぎつつ近代的視点で描かれた富士山絵画が制作された。また、鉄道・道路網など交通機関の発達により数多くの文人・画家が避暑地や保養地としての富士山麓に滞在し富士を題材とした作品を製作しているが、富士を描いた風景画などを残している画家として富岡鉄斎、洋画においては和田英作などがいる。

岡田紅陽が撮影した愛鷹山からの富士山がモデル。

富士山麓に滞在した作家は数多くいる。武田泰淳は富士山麓の精神病院を舞台とした小説『富士』を書いており、妻の武田百合子も泰淳の死後に富士山荘での生活の記録を『富士日記』として記している。津島佑子は山梨県嘱託の地質学者であった母方の石原家をモデルに、富士を望みつつ激動の時代を過ごした一族の物語である『火の山―山猿記』を記した。

また、北麓地域出身の文学者として自然主義文学者の中村星湖や戦後の在日朝鮮人文学者の李良枝がおり、それぞれ作品の中で富士を描いており、中村星湖は地域文芸の振興にも務めている。

太宰治が昭和14年(1939年)に執筆した小説『富嶽百景』の一節である「富士には月見草がよく似合ふ」はよく知られ、山梨県富士河口湖町の御坂峠にはこの一節を刻んだ文学碑が建っている。直木賞作家である新田次郎は富士山頂測候所に勤務していた経験をもとに、富士山の強力(ごうりき)の生き様を描いた直木賞受賞作『強力伝』や『富士山頂』[注釈 3]をはじめ数々の富士にまつわる作品を執筆している。

高浜虚子は静岡県富士宮市の沼久保駅で降りた際、美しい富士山を見て句を詠んだ。駅前にはその句碑が建てられている。

「とある停車場富士の裾野で竹の秋/ぬま久保で降りる子連れの花の姥」

Remove ads

世界遺産登録の経緯

要約

視点

登録運動の始まり

1990年代初めから、富士山をユネスコの世界遺産に登録しようという運動が活発になった。民間レベルでは富士山の世界遺産登録を目指す動きがあったが、政府も含む動向の契機としては1995年(平成7年)5月19日の「富士山の世界遺産リストへの登録に関する請願」の閣議決定が挙げられる[5]。

当初は世界遺産のうち、自然遺産への登録が検討されていたが、1995年(平成7年)9月15日 - 18日に開催された「自然遺産富士山国際フォーラム」において、火山としての平凡性や固有種生態系の無さなどを国際自然保護連合(IUCN)から指摘され[6][要文献特定詳細情報]、結果として地元調整もつかず、環境管理(特にゴミ問題の解決)が困難なため、政府は推薦を見送った[7][注釈 4]。

2001年(平成13年)にはユネスコ世界遺産センターと日本政府の共催で「信仰の山の文化的景観に関する専門家会議」が開催され、富士山の将来的な世界遺産登録の可能性について言及されるなどしている。また2005年(平成17年)7月には山梨県・静岡県が連名にて「富士山の世界文化遺産登録についての要望書」を文部科学省・文化庁に提出するなど、この時点で文化遺産としての登録を目指す方向で調整されている[5]。

推薦書提出にかけて

2005年(平成17年)12月には山梨県・静岡県の18市町村[注釈 5]で構成される「富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議」が発足した[5]。構成資産の選定はこの18市町村からなり、構成資産は当初66件(両県共通4件・山梨県側37件・静岡県側25件)が選定された[8][9]。合同会議を構成する18市町村のうち、この時点で富士市と沼津市は構成資産(両県共通を除く)を有していなかった。

その後64ヶ所(両県共通3件・山梨県側36件・静岡県側25件の合計64件)に絞られ[10]、2006年(平成18年)には山梨県・静岡県両知事が文化庁長官に「暫定リスト提案書」を提出した[11]。この暫定リスト提案書の時点で、構成資産は42件まで絞られている[5]。2007年(平成19年)にはユネスコ世界遺産センターにおいて富士山が暫定一覧表に記載された。2009年(平成21年)にはイコモス・文化的景観国際学術委員会が日本で開催され、イコモスの委員より富士山の世界遺産一覧表への助言等を受けた[5]。

2011年(平成23年)7月には山梨・静岡両県が「推薦書原案」を文化庁へ提出した。同年9月には日本政府がユネスコ世界遺産センターに「推薦書暫定版」を提出した。この推薦書暫定版では構成資産は25件であった。平成24年に日本政府はユネスコ世界遺産センターに「推薦書」(暫定版でない)を提出、構成資産は25件であった[5][12]。五合目以下の大半が森林で、特に静岡県側では国有林の特定地理等保護林(富士山緑の回廊)であることから、文化遺産候補ながら環境省と林野庁も参画する共同推薦となった。

山梨県における同意問題

2010年(平成22年)7月2日に開かれた学術委員会において、富士山の世界遺産登録のための推薦書原案が承認され、富士山の普遍的価値は「信仰」「芸術」「景観」の3つを評価基準とすることとした[13]。

しかし、千円紙幣に題材とされている本栖湖は、国際記念物遺跡会議(イコモス)の求める「国際的評価のある展望線」の条件を満たす可能性が最も高いということから、構成資産に含む方向性となり[注釈 6]、本栖湖の文化財登録の必要性が出てきた[14]。その後本栖湖のみを構成資産候補とする試案が成立したが、「なぜ1湖だけ世界遺産になるのか」などの一部の反発により[15]、山梨県は富士五湖全体での登録を目指すこととなった。

そのためには、業者などの地権者の同意が必要であり、規制強化を懸念する業者などからの同意が得られないことから、同意書の手続きがなかなか進まなかった。また一部で違法営業しているボート業者なども存在し、事態が複雑化することとなった[16]。背景として、貸しボート業者らに対する湖岸の占用許可は、1965年(昭和40年)の改正河川法施行以来、一度も見直されていないために、業者が無許可で桟橋を拡張し、それを所管する山梨県が黙認してきたという経緯がある[17]。

この問題に山梨県知事なども介入することとなり、「桟橋などの違法個所も、直ちに強権的に撤去はしない」などと説明を繰り返し、なんとか妥協案を探ることとなった[18]。また「富士五湖文化財指定に向けた同意のお願い」という横内正明知事署名入りの文書を送り、「違法状態を黙認することはできないが、長年湖で生業を営まれてきた実情を勘案して、直ちに強制的な撤去はしない」などと記し、同意書獲得の拡大に務めた[19]。

しかしそれでも多くで同意が得られずに、文化庁への提出を目指していた推薦書原案の提出を見送ることを決めた[20]。推薦書原案の提出は年1回に限られるために次回の提出は2011年7月末となった[21]。2011年に入ると、富士五湖の文化財指定に同意した権利者が約97%に達した[22]。2011年7月には上述のように推薦書原案を文化庁長官に提出した[23]。

イコモス勧告から正式登録まで

2012年(平成24年)の日本政府によるユネスコ世界遺産センターへの推薦書提出からイコモスの現地調査を経て、2013年(平成25年)4月30日にはイコモス勧告が出された[5]。イコモス勧告の内容は、同年6月にカンボジアで開かれる世界遺産委員会で富士山を文化遺産として登録するよう勧告するというものであった。また、名称を「富士山」から「富士山と信仰・芸術の関連遺産群」へと変更した。ただし、構成資産のうち三保松原を除いた上で登録すべきという条件付の勧告であった[24][25][26][27]。

2012年(平成24年)12月に、三保松原を除外するよう事前要請された時点では、日本国政府は欠かせない要素として除外を拒否したが[28]、正式な勧告でも、富士山から45 km 離れていて、山としての完全性を証明することに寄与していないという理由で、除外すべきと勧告された[29]。これを受けて日本政府は事実誤認の訂正表を作成し、2013年(平成25年)5月にはイコモスへ送付した[5]。

2013年6月16日よりカンボジアのプノンペンで第37回世界遺産委員会が開催され、6月22日に富士山は世界文化遺産に登録された。なお、国際記念物遺跡会議が除外すべきとしていた三保松原も含まれることとなり、世界遺産としての正式な登録名は「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」(英: Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration / 仏: Fujisan, lieu sacré et source d'inspiration artistique)となった。

登録後の課題

登山者数抑制案や噴火時の危機管理対策などを、2016年の第40回世界遺産委員会での保全状況(SOC)審議において確認する条件が付された上での登録となった[30]。

世界遺産委員会開催前から世界遺産センターとイコモスによって提出された保全状況報告書の精査が進められており、三保松原における巡礼路の特定[31]や構成資産外の巡礼路(当初構成資産候補であった鎌倉往還や江戸時代の富士講がたどった道)の特定まで求めるなど[32]、追加要請が出されている。

Remove ads

構成資産

要約

視点

この節の加筆が望まれています。 |

登録対象は以下の25件である[注釈 7]。

富士山域

富士山域 (Fujisan Mountain Area, 1418-001) の登録面積は19311.9 haである。これには、

- 山頂の信仰遺跡群 - 富士山本宮浅間大社奥宮、久須志神社、金明水、銀明水、内院、安河原、八神峰(お鉢巡り)、鳥居(9箇所)、山頂の石仏群・石碑群など

- 大宮・村山口登山道(現富士宮口登山道) - 六合目(標高約2,490m)から頂上の間

- 須山口登山道(現御殿場口登山道) - 旧二合八勺(標高約2,050m)から頂上の間および、須山御胎内周辺(標高約1,435〜1,690m)

- 須走口登山道 - 五合目(標高約2,000m)から頂上の間

- 吉田口登山道 - 北口本宮冨士浅間神社から頂上の間

- 北口本宮冨士浅間神社

- 西湖

- 精進湖

- 本栖湖

- 青木ヶ原樹海

が含まれる[33]。所在地は山梨県富士吉田市、身延町、鳴沢村、富士河口湖町、静岡県富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、小山町にまたがり、県境未確定地を含む。

静岡県域

富士宮市域

富士山本宮浅間大社

→詳細は「富士山本宮浅間大社」を参照

富士山本宮浅間大社 (Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine, 1418-002) の登録面積は4.8 ha である。

山宮浅間神社

→詳細は「山宮浅間神社」を参照

山宮浅間神社 (Yamamiya Sengen-jinja Shrine, 1418-003) の登録面積は 0.5 ha である。

村山浅間神社

→詳細は「村山浅間神社」を参照

村山浅間神社 (Murayama Sengen-jinja Shrine, 1418-004) の登録面積は 3.6 ha である。

人穴富士講遺跡

→詳細は「人穴富士講遺跡」を参照

人穴富士講遺跡 (Hitoana Fuji-ko Iseki, 1418-023) の登録面積は2.8 ha である。

白糸ノ滝

→詳細は「白糸の滝 (静岡県)」を参照

白糸ノ滝 (Shiraito no Taki waterfalls, 1418-024) の登録面積は 1.8 ha である。

裾野市域

須山浅間神社

→詳細は「須山浅間神社」を参照

須山浅間神社 (Suyama Sengen-jinja Shrine, 1418-005) の登録面積は 0.9 ha である。

駿東郡小山町域

冨士浅間神社(須走浅間神社)

→詳細は「東口本宮冨士浅間神社」を参照

冨士浅間神社(須走浅間神社)(Fuji Sengen-jinja Shrine (Subashiri Sengen-jinja Shrine), 1418-006) の登録面積は 1.8 ha である。

静岡市清水区域

三保松原

→詳細は「三保の松原」を参照

三保松原 (Mihonomatsubara pine tree grove, 1418-025) の登録面積は 64.4 ha である。前述のようにICOMOSの勧告では除外が相当とされていたが、世界遺産委員会の場では、多くの委員国の賛同を得て登録が認められた。

山梨県域

南都留郡富士河口湖町域

河口浅間神社

→詳細は「河口浅間神社」を参照

河口浅間神社 (Kawaguchi Asama-jinja Shrine, 1418-007) の登録面積は 1.6 ha である。

冨士御室浅間神社

→詳細は「冨士御室浅間神社」を参照

冨士御室浅間神社 (Fuji Omuro Segen-jinja Shrine, 1418-008) の登録面積は 2.6 ha である。

河口湖

→詳細は「河口湖」を参照

河口湖 (Lake Kawaguchiko, 1418-012) の登録面積は 592.8 ha である。

船津胎内樹型

→詳細は「船津胎内樹型」を参照

船津胎内樹型 (Funatsu lava tree molds, 1418-021) の登録面積は 8.2 ha である。所在地は山梨県南都留郡富士河口湖町

富士吉田市域

御師住宅(旧外川家住宅)

→詳細は「旧外川家住宅」を参照

御師住宅(旧外川家住宅)(“Oshi” Lodging House (Former House of the Togawa Family), 1418-009) の登録面積を世界遺産センターは明記していない。所在地は山梨県富士吉田市。

御師住宅(小佐野家住宅)

→詳細は「小佐野家住宅」を参照

御師住宅(小佐野家住宅)(“Oshi” Lodging House (House of the Osano Family), 1418-010) の登録面積は 0.1 ha である。所在地は山梨県富士吉田市。

吉田胎内樹型

→詳細は「吉田胎内樹型」を参照

吉田胎内樹型 (Yoshida lava tree molds, 1418-022) の登録面積は 5.8 ha である。所在地は山梨県富士吉田市

山中湖村域

山中湖

→詳細は「山中湖」を参照

山中湖 (Lake Yamanakako, 1418-011) の登録面積は698.1 ha である。所在地は山梨県南都留郡山中湖村。

忍野村域

忍野八海

→詳細は「忍野八海」を参照

忍野八海は池ごとに構成資産IDが割り振られている。所在地はいずれも山梨県南都留郡忍野村。

忍野八海(出口池)

忍野八海(出口池)(Oshino Hakkai springs (Deguchiike Pond), 1418-013) の登録面積は 0.048 ha である。

忍野八海(お釜池)

忍野八海(お釜池)(Oshino Hakkai (Okamaike Pond), 1418-014) の登録面積は 0.002 ha である。

忍野八海(底抜池)

忍野八海(底抜池)(Oshino Hakkai (Sokonukeike Pond), 1418-015) の登録面積は 0.006 ha である。

忍野八海(銚子池)

忍野八海(銚子池)(Oshino Hakkai (Choshiike Pond), 1418-016) の登録面積は 0.005 ha である。

忍野八海(湧池)

忍野八海(湧池)(Oshino Hakkai (Wakuike Pond), 1418-017) の登録面積は 0.078 ha である。

忍野八海(濁池)

忍野八海(濁池)(Oshino Hakkai (Nigoriike Pond), 1418-018) の登録面積は 0.031 ha である。

忍野八海(鏡池)

忍野八海(鏡池)(Oshino Hakkai (Kagamikke[sic.] Pond), 1418-019) の登録面積は 0.014 ha である。

忍野八海(菖蒲池)

忍野八海(菖蒲池)(Oshino Hakkai (Shobuike Pond), 1418-020) の登録面積は 0.042 ha である。

分布図

太字は登録対象「富士山域」に含まれる物件。

Remove ads

登録基準

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

- (6) 顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。

日本は当初、基準 (4) も挙げていたが[35]、その適用は見送られた。

Remove ads

ガイダンス施設

公式なガイダンス施設として2016年(平成28年)6月22日に山梨県富士河口湖町に山梨県立富士山世界遺産センターが、2017年(平成29年)12月23日に静岡県富士宮市に静岡県富士山世界遺産センターが開館した。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads