トップQs

タイムライン

チャット

視点

身延町

山梨県南巨摩郡の町 ウィキペディアから

Remove ads

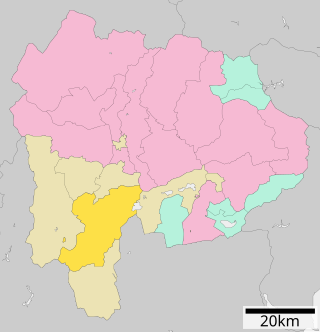

身延町(みのぶちょう)は、山梨県南巨摩郡の町。国中地方に含まれる。

Remove ads

概要

日蓮宗の総本山である身延山久遠寺が所在する門前町として有名である。

また、千円紙幣や五千円紙幣に描かれている「逆さ富士[注 1]」は、身延町の中ノ倉峠から本栖湖越しに撮影された写真がモデルである。

地理

地形

山地

- 主な山

河川

- 主な川

湖沼

- 主な湖

- 本栖湖(西半分の湖岸。湖面は境界未定)

地域

旧中富町

旧下部町

- 下部(しもべ) - 旧下部町

- 古関(ふるせき) - 旧古関村

- 大磯小磯(おおいそこいそ)・瀬戸(せと)・根子(ねっこ)・古関(ふるせき)・釜額(かまひたい)・中ノ倉(なかのくら)・折門(おりかど)・八坂(はっさか)

- 久那土(くなど) - 旧久那土村

- 三澤(みさわ)・樋田(といだ)・車田(くるまだ)・切房木(きりふさぎ)・道(みち)・水船(みずふね)・芝草(しばくさ)・久保(くぼ)・嶺(みね)・大山(おおやま)・山家(さんが)

- 共和(きょうわ) - 旧共和村

- 上田原(かみたんばら)・下田原(しもたんばら)・宮木(みやき)・一色(いっしき)

- 旧下部町(富里村)

- 北川(きたがわ)・市之瀬(いちのせ)・杉山(すぎやま)・岩欠(いわかけ)・大炊平(おいだいら)・清澤(きよざわ)・常葉(ときわ)・上之平(うえのたいら)・波高島(はだかじま)・桃ヶ窪(ももがくぼ)・下部(しもべ)・湯之奥(ゆのおく)・川向(かわむき)・大子(だいご)

旧身延町

- 下山(しもやま) - 旧下山村(福居村)

- 粟倉(あわぐら) - 旧粟倉村

- 旧身延町(身延村)

- 身延(みのぶ)・波木井(はきい)・梅平(うめだいら)・大野(おおの)

- 豊岡(とよおか) - 旧豊岡村

- 小田船原(おだふなはら)・門野(かどの)・大城(おおじろ)・相又(あいまた)・清子(せいご)・光子沢(みつござわ)・横根中(よこねなか)

- 大河内(おおこうち) - 旧大河内村

- 上八木沢(かみやぎさわ)・下八木沢(しもやぎさわ)・帯金(おびかね)・大垈(おおぬた)・椿草里(つばきぞうり)・丸滝(まるたき)・大崩(おおくずれ)・角打(つのうち)・和田(わだ)・樋之上(ひのうえ)・大島(おおしま)

気候

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 身延町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 身延町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 身延町

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

身延町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接する自治体・行政区

Remove ads

歴史

要約

視点

身延道から見る富士山

古代

古代の律令制下では富士川左岸が巨摩郡川合郷、富士川東岸は八代郡川合郷に比定される。平安時代後期には甲斐国各地で荘園が成立し、大野近辺には『玉葉』安元2年(1176年)条に見られる施薬院領・飯野牧が成立する。

中世~近世

- 鎌倉時代

鎌倉時代には、飯野牧内の波木井郷に甲斐源氏の一族加賀美氏の分流である南部光行の子・波木井実長が居館を構える。実長は同地の地頭になり、南部氏の河内支配の一端を担った。また、下山郷には加賀美氏の一族である秋山光行の兄・光季の子・下山光重が、帯金には同じく加賀美氏の一族とされる帯金氏が入部するなど、町域では加賀美一族の影響が強い。鎌倉期の文永11年(1274年)には波木井実長の庇護のもと日蓮が草庵を構え、日蓮の草庵から発展した身延山久遠寺は甲斐・駿河方面における日蓮宗の拠点となり、波木井実長ら南部一族も帰依した。

- 南北朝時代~戦国時代

南北朝時代には南部氏が奥州に入府し、河内地方には甲斐守護・武田氏の一族である穴山氏が入府する。戦国時代には守護武田氏の勢力が衰え、甲斐国内では武田氏と有力国人勢力との抗争が行われるが、穴山氏も河内地方における有力国人として台頭する。穴山氏は信友期に武田氏に臣従し、本拠を南部から下山に移転し、下山館を築いて河内支配の本拠とした。下山は下山館を中心とした城下町(下山城下町)が形成され、河内路(近世の駿州往還)の宿場が設けられ交通の要地としても機能した。

その後、穴山氏は信君期に領国化された駿河江尻領を任され支配領域が拡大し、下山は引き続き穴山領の中心として機能する。天正10年(1582年)3月の織田・徳川連合軍の武田領侵攻に際して信君は織田方に帰属し離反するが、上方にいた信君は同年6月の本能寺の変に際して一揆に襲われ横死する。本能寺の変により武田遺領を巡る天正壬午の乱が発生すると、三河国の徳川家康は家臣の岡部正綱を甲斐へ派遣し、下山において菅沼城を築城された。穴山氏は家康の庇護のもと信君の子・勝千代が継承するが、天正15年(1587年)に勝千代が死去し、穴山氏の河内支配は終焉を迎えた。

その後、支配領主は徳川氏の支配、豊臣家臣の大名と変遷し、近世には巨摩郡西河内領の13か村、八代郡東河内領の11か村が成立する。全村が幕府直轄領、甲府藩領を経て、享保9年に甲斐一国が幕府直轄領化されると在方は三分代官支配となり、町域は上飯田代官支配、後に市川代官支配となる。このころは身延山久遠寺の門前町が発達し、多くの参詣者が訪れた。

山間部の河内地方は米麦栽培が乏しく農間余業が行われ、町域でも紙漉や楮・三椏栽培が行われた。富士川流域の大野には大野堤防が所在する。大野堤防は石積の堤防で、慶安2年以前に水害により破損し、本遠寺と関係の深い紀州徳川家により修築されたと考えられている。

沿革

- 明治

- 1875年(明治8年)1月 - 巨摩郡身延村・波木井村・梅平村・大野村が合併して身延村となる。

- 1878年(明治11年)7月22日 - 郡区町村編制法の施行により、身延村が南巨摩郡の所属となる。

- 1889年(明治22年)7月1日 - 町村制の施行により、身延村が単独で自治体を形成。

- 昭和

- 1931年(昭和6年)1月1日 - 身延村が町制施行して身延町となる。

- 1955年(昭和30年)2月11日 - 下山村・豊岡村・西八代郡大河内村と合併し、改めて身延町が発足。

- 1969年(昭和44年)11月3日 - 旧町民歌「身延町の歌」を制定。

- 平成

- 令和

- 2019年(令和元年)8月13日 - 新町歌「おかえりなさい 少年たちよ」を制定。

政治

行政

町長

- 現職

- 望月幹也(2016年10月24日就任)

- 歴代

- 依田光弥(よだみつや)

- 望月仁司(もちづきひとし)

施設

警察

- 警察署

消防

- 本部

- 峡南広域行政組合消防本部 (西八代郡市川三郷町下大鳥居27)

- 消防署

- 中部消防署(南巨摩郡身延町下山231-52)

- 分駐所

- 下部分駐所(南巨摩郡身延町古関1434)

対外関係

姉妹都市・提携都市

国内

- 提携都市

- その他

経済

第一次産業

農業

旧中富町では、あけぼの大豆を用いた味噌と五合豆腐(五合の大豆を一臼と数えて作る豆腐)の生産が盛んである。 旧下部町では、アイガモ農法による農業が行われている。

第二次産業

工業

旧身延町地域では、南天のど飴、身延饅頭、南天ワイン、みのぶゆばなど、主に食品加工の工場が多いが、旧中富町地域でも、西島和紙(手漉き和紙)などの伝統的工芸品が存在する。

第三次産業

商業

- 主な商業施設

- 下部温泉郷

- しょうにん通り商店街

- フレスポみのぶ

教育

現町政執行後、山梨県立高等学校を含め学校統廃合が行われ、現在は以下の学校が存在する。なお、この統廃合により旧下部町域から学校が消滅した(最後まで残ったのは山梨県立峡南高等学校であったが、市川三郷町の山梨県立青洲高等学校に新設統合される形で2022年3月に廃校となっている)。

大学

- 私立

高等学校

- 私立

- 県立

中学校

合併当時は町内に4校存在したが、現在は1校に集約されている。

小学校

合併時点では8校あった小学校であるが、現在は3校に集約している。統合にあたり旧町域にこだわらず北部、中部、南部で統合を行っている。

Remove ads

交通

鉄道

バス

路線バス

高速バス

道路

高速道路

国道

主要地方道

一般県道

道の駅

観光

名所・旧跡

- 主な寺院

- 宿場・街道

観光スポット

- 旧下部町地域

- 旧中富町地域

- 山梨県立なかとみ青少年自然の里: 和紙・陶芸の手作り体験ができる陶芸工房を備え、雨天時にも活動可能な体育館と定員数100人の宿泊施設をもつ。

- なかとみ和紙の里: 西嶋和紙の手漉き体験、全国の和紙の展示、工芸美術館、地元特産品の飲食施設の4施設で構成されている。

- 八日市

- 飯富劇場 - 映画館(~1960年代)

- 旧身延町地域

- 身延町総合文化会館

- しょうにん通り(身延駅前)

- 富士川クラフトパーク(道の駅みのぶ)

- みのぶゆばの里

- 下山住吉劇場 - 映画館(~1960年代)

- 身延映画劇場 - 映画館(~1960年代)

- 身延商工会館 - 映画館(1950年~1960年代)

- 身延COMAシアター - 映画館(1993年~2004年)

- 境宮住吉神社

Remove ads

文化・名物

祭事・催事

名産・特産

出身関連著名人

身延町を舞台とする作品

アニメ・テレビドラマ

- 身延町を舞台とした主な作品として漫画およびテレビアニメ・テレビドラマ『ゆるキャン△』があり、主要人物の多くが身延町在住としているのをはじめ、主要人物らが通う「本栖高校」(旧下部小学校・下部中学校跡地にあるという設定)[2]をはじめ、本栖湖身延町寄りにある「浩庵キャンプ場」やアルバイト先であるスーパーマーケット「ゼブラ」や酒店「酒の川本」(それぞれ「フレスポみのぶ」内にある「セルバ」およびかつて存在した「河内屋」がモデル)[3]、身延駅前の商店街(しょうにん通り商店街がモデル)[2]など町内にモデル地が多数存在する。テレビアニメでは施設や店舗を改名しているが、テレビドラマでは実際の施設や店舗がロケ地として使用されている[4]。身延町も『ゆるキャン△』のPRに積極的で、町営バスにラッピングを施したりふるさと納税の返礼品として一時期『ゆるキャン△』のグッズを提供していた。町内の店舗や施設も協力しており、各種イベントやグッズ販売を行なっているほか、下部小学校・下部中学校の卒業生を中心に『五条ヶ丘活性化推進協議会』が設立され、支援が行われている。

- 『ゆるキャン△』による効果は多種多彩で、ふるさと納税の件数や納税額は放送前と比べ大幅に増加したのをはじめ(「ゆるキャン△」による地域経済効果を参照)、合併後も旧町域のみだった地域交流が本作品により連帯感が増すなど、茨城県大洗町や静岡県沼津市などと同様「アニメで地域おこしに成功した例」とされている[5]。ちなみに身延町は先述の通り日蓮宗の総本山である久遠寺があり、宗教としての巡礼とメディアミックスとしての巡礼が共に行われている地域である。

映画

- 『簪』

- 下部温泉の温泉宿が舞台。

漫画

- 『空手バカ一代』

- 主人公の大山倍達が身延山に籠り修行を行ない、熊と闘うシーンがある。

- 実際にモデルとなった大山倍達本人も身延山へ籠っているが、熊と闘うなどの修業は創作とされている。

- ギャンブル『宝探し』にて富士山の真西というヒントから、主人公らが同町の梅平地区内にある架空の新興住宅地を捜索した。

- 作中では「梅平」の地名は出てくるが、「身延」の地名は登場していない。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads