トップQs

タイムライン

チャット

視点

清澄丸 (特設巡洋艦)

ウィキペディアから

Remove ads

清澄丸(きよすみまる[2][5][注釈 1])は、かつて国際汽船が運航していた貨物船。太平洋戦争では特設巡洋艦および特設運送船として運用された。

Remove ads

概要

要約

視点

1919年(大正8年)7月、川崎造船所で建造中のストックボートや、委託された造船所所有船などを船隊の主力とし、遠洋航路経営のために川崎造船所や鈴木商店などが出資した国際汽船が創立された[6]。2年後の1921年(大正10年)には、同じような目的で設立された川崎汽船や川崎造船所船舶部と航路の共同運営を開始。「Kライン」の始まりとなる[6][7]。しかし、不況により収入が上がらず、減資を行ったものの改善しなかったため、1927年(昭和2年)の昭和金融恐慌をきっかけに銀行の管理下に入ることとなって「Kライン」から離脱した[8][9]。その後、さらなる減資や利息の支払猶予などの救済策、低性能船の整理などが講じられた結果、経営状況は改善[10]。また、政府による船舶改善助成施設などを活用した大幅な船質改善を行い、国際汽船の船隊は優秀船を主体とする船隊に変貌した[10]。

「清澄丸」は川崎造船所で建造され、1934年(昭和9年)10月5日に竣工する[1][11][注釈 2]。「清澄丸」建造の際、国際汽船は第一次船舶改善助成施設を活用した。本船と引き換えに解体見合い船として解体される古船は以下の通り[注釈 3]。

竣工後は日本郵船の委託船となってニューヨーク航路に就航する[17]。以後、委託船および1937年(昭和12年)2月の大阪商船による国際汽船の経営の実権掌握以降は自主運航船として約7年間の商業航海を行った[18][4]。1941年(昭和16年)11月1日付で日本海軍に徴傭され、呉鎮守府籍となる[19]。続いて12月1日付で特設巡洋艦として入籍し、12月13日まで大阪鉄工所桜島工場で特設巡洋艦としての艤装工事が行われた[19][4]。

特設巡洋艦となった「清澄丸」ではあるが、編成上連合艦隊隷下の第二十四戦隊(武田盛治少将)に入ったとはいえ、もっぱら輸送船として活用された[20][21]。K作戦への支援のあと[4][22]、1942年(昭和17年)5月、「清澄丸」は5月9日までに呉海軍工廠で大発動艇(大発)5隻を搭載できるよう改装の命を受け、改装工事終了後は第二連合特別陸戦隊の指揮下に入り、サイパン島に進出する[23]。ここで第二水雷戦隊(田中頼三少将)、特務艦「宗谷」特設運送船「あるぜんちな丸」(大阪商船、12,755トン)および「ぶら志゛る丸」(大阪商船、12,752トン)などと合流し、MI(ミッドウェー島)攻略部隊を編成。九五式軽戦車や8センチ高角砲を積み込んだ「清澄丸」は、ほかの艦船とともに5月28日に出撃し、一路ミッドウェー島を目指して進撃する[24][25]。しかし、攻略部隊は6月4日になってB-17やPBY カタリナの雷爆撃を受け、翌6月5日にはミッドウェー海戦が生起して第一航空艦隊(南雲忠一中将)が壊滅し、作戦が中止になったため「清澄丸」を含めた攻略部隊も反転せざるを得なかった[26]。「清澄丸」は6月13日に大宮島(グアム)に帰投した[4]

7月、「清澄丸」は南西方面に転じて第一南遣艦隊(大川内伝七中将)主隊に編入される[27]。7月31日にメルギーに進出し、インド洋で通商破壊を行うB作戦のため待機[28][29]。しかし、待機中の8月7日にガダルカナル島にアメリカ軍が上陸したことにより状況は一変してB作戦は中止となり、「清澄丸」は昭南(シンガポール)に引き返したあと、8月25日付で連合艦隊付属に戻った[30][31]。9月になってインド洋での通商破壊作戦のために特設巡洋艦「報国丸」(大阪商船、10,438トン)と「愛国丸」(大阪商船、10,437トン)が昭南に進出してくるが、作戦の前にガダルカナル島の戦いに投入される第三十八師団(佐野忠義中将)のメダンからラバウルへの輸送を命じられ、「清澄丸」は2隻に合流して輸送作戦に参加した[32]。次いで12月には「愛国丸」および特設巡洋艦「護国丸」(大阪商船、10,438トン)とともに、第五師団(山本務中将)の一部をラバウルへ輸送することとなった。12月2日、昭南を出港し12月12日にラバウルに到着するも、輸送した部隊もろともマダン、ウェワク攻略の「ム号作戦」にそのまま転用される[33]。12月13日付で第八艦隊(三川軍一中将)の指揮下に入り[34]、12月16日にラバウルを出撃[35]。「清澄丸」は軽巡洋艦「天龍」とともにウェワクに向かい、「愛国丸」と「護国丸」はともにマダンに向かった[35]。マダンに向かった部隊は「護国丸」が爆撃を受けて損傷し、マダン行きに転じた「天龍」がアメリカ潜水艦「アルバコア」の雷撃で沈没するなどの被害を受けたが、ウェワク行きの「清澄丸」は無傷で部隊を揚陸させ、12月21日にラバウルに帰投した[36][37]。

1943年1月から2月にかけて陸軍部隊の輸送(丙号輸送)が行われる[38]。「清澄丸」は丙二号輸送と丙三号輸送に参加することとなった[39]。丙二号輸送は「清澄丸」のみによる飛行第二百八戦隊の横須賀からラバウルへの輸送であり1月6日に「清澄丸」は横須賀に着いたが、飛行第二百八戦隊の到着が間に合わないことから1月7日に丙二号輸送は中止となった[40]。そのため、「清澄丸」は1月10日から1月17日まで横須賀・青島・佐世保間の海軍省の輸送に従事した[41]。丙三号輸送は第四十一師団主力の青島からウェワクへの輸送であった[39]。「清澄丸」は「浮島丸」とともに第二輸送隊となり、1月28日に青島を出発して2月5日にパラオに到着[42]。そこで編成替えが行われ、第二輸送隊は「清澄丸」、「愛国丸」、「護国丸」、駆逐艦「朝雲」、「五月雨」となった[43]。また、パラオでは追加で陸軍部隊が乗せられた[44]。第二輸送隊は2月19日にパラオを出発し、同日アメリカ潜水艦「ランナー」の攻撃を受けるも被害はなく、2月22日にウェワクに着いた[45]。「清澄丸」の輸送内容は人員1350名、車両17両、物件10476梱であった[46]。

以後しばらくの間は日本本土と南方各地との間で輸送任務に従事し、3月10日午後には北緯22度12分 東経120度31分の地点を航行中にアメリカ潜水艦「キングフィッシュ」に発見され、魚雷を3本発射されたが回避した[47][48]。夏から秋にかけては航空機輸送などを行った[49]。

秋に入り、「清澄丸」は第十七師団(酒井康中将)をラバウルに輸送する丁二号輸送に「護国丸」、水上機母艦「秋津洲」および特設潜水母艦「平安丸」(日本郵船、11,616トン)などとともに加わり、9月24日に上海を出撃[50][51]。この間の10月1日付で特設運送船に類別変更される[19]。任務終了で呉淞に戻ったあと、今度は第十七師団の残余兵力を輸送する丁四号輸送に「護国丸」および第十四戦隊(伊藤賢三少将)の軽巡洋艦2隻(那珂、五十鈴)と第二輸送隊を編成して参加[52][53]。10月21日に上海を出撃後[54]、アメリカ潜水艦「シャード」の雷撃をかわし[55]、トラック諸島を経てラバウルに向かう。しかし、11月3日にカビエン北北東の海域でB-24の爆撃を受けた。「清澄丸」は至近弾で機械室が浸水し、やがて機械と舵が故障して航行不能となった[56][57]。「清澄丸」は「五十鈴」に曳航されてカビエンに到着し、輸送物資や人員を他の艦船に移した[58]。カビエン停泊中の11月16日に国際汽船が大阪商船に合併され、「清澄丸」も書類上は大阪商船に移籍した[59]。 12月29日、南東方面艦隊は「清澄丸」の護衛として駆逐艦「夕凪」を指定する[60][61]。12月30日、カビエンに「夕凪」が到着[62]。同日正午、3隻(夕凪、第22号掃海艇、清澄丸)はカビエンを出港してトラックに向かった[63]。

1944年(昭和19年)1月1日[64]、北緯04度32分 東経147度23分の地点にさしかかったところでアメリカ潜水艦「バラオ」 (USS Balao, SS-285) の攻撃を受ける[65]。「バラオ」は魚雷を6本発射して3つの爆発を確認[66]。「清澄丸」は前方に被害を受け、舵と推進器が海面上に露出するほど前部を沈めたものの、傾斜は復元した[67]。だが「夕凪」1隻では曳航できず[68]、連合艦隊は第十四戦隊司令官伊藤賢三少将を指揮官とする清澄丸救難隊(那珂、谷風、夕凪、第22号掃海艇)を編成し、またカビエン輸送任務に従事していた軽巡「大淀」と秋月型駆逐艦1番艦「秋月」も清澄丸救難に一時従事した[69]。「清澄丸」は各艦の協力を得てトラックに入港することができた[70]。その後は夏島(デュブロン島)の北側で工作艦「明石」の傍らに投錨して修理の順番を待ったが、この際に15cm砲は全て取り外された。2月17日早暁、アメリカ第58任務部隊(マーク・ミッチャー中将)の艦載機の空襲を受け(トラック島空襲)、爆弾1発が船体を貫通して爆発し、7時42分、「清澄丸」は左に倒れて沈没した[71]。3月31日付で除籍および解傭[19]。

現在、清澄丸は夏島(デュブロン島)の西、水深25mの海底に右舷を上にして横転状態で沈没しており、1番船倉の右舷側、2番船倉と3番船倉の間の船底に破孔がみられるが、そのほかは原型をとどめている。

2023年(令和5年)10月26日、トラック諸島の沈没艦船に残留する遺骨収集が実施され、「清澄丸」と「神国丸」(神戸桟橋、10,020トン)にて遺骨が収集され引き揚げられたと読売新聞が報じた[72]。

Remove ads

艦長

- 艦長

- 北正一郎 大佐:1941年12月1日[73] - 1942年7月10日

- 黒崎林蔵 大佐:1942年7月10日 - 1942年12月29日[74]

- 木岡蟻志松 大佐:1942年12月29日[75] - 1943年8月18日

- 槙喜久太 大佐:1943年8月18日 - 1943年10月1日[76]

- 指揮官

- 槙喜久太 大佐:1943年10月1日 - 1944年2月17日戦死 ※同日、海軍少将に特進。[76]

ギャラリー

- 被弾による破損部分

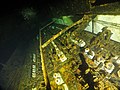

- 機関室

- 機関室に向かう階段

- 機関室内の計器

- 「冷却水」と読める

- 船内に残るマツダランプ

- 機関室内の設備

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads