トップQs

タイムライン

チャット

視点

神祇官

日本の律令制における官庁 ウィキペディアから

Remove ads

神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)とは、日本の律令制で設けられた、朝廷の祭祀を司る官庁名。唐名は

概要

古代の律令制での神祇官は、朝廷の祭祀を司る官であり、諸国の官社を総轄した。養老令の職員令には太政官に先んじて筆頭に記載され太政官よりも上位であり、相並んで独立した一官であった。諸官の最上位とされた日本独自の制度である。[注 2]

神祇官の名称は大宝律令制定以前の史書にも見えるため[1]、飛鳥浄御原令等で既に設置されていたと考えられるが、記録がないため詳細は不明である。

Remove ads

構成

- 長官 神祇伯、唐名:

大常伯 ()、大常卿 ()、大卜令 ()、祠部尚書 () - 次官 神祇副(大副・少副)、唐名:大常小卿、祠部員外郎

- 判官 神祇祐(大祐・少祐)、唐名:大常丞、大卜丞

- 主典 神祇史(大史・少史)、唐名:大常録事、大卜令史、祠部主事、祠部令史、大常主簿

伴部に神部(30人)および卜部(20人)、雑事を行う使部(30人)、直丁(2人)がおかれた。神部は番上官、卜部は後述のように一部が才伎長上とされ、他は番上官であった。その他、令にない

相当する位階は低く、後述の神祇伯の相当位階は従四位下とされる。これは、太政官の常置の長官たる左大臣(正二位または従二位相当)よりはるかに低く、左大弁・右大弁(従四位上相当)、大宰帥(従三位相当)、七省の長官たる卿(正四位下相当)より下である(官位相当制の項参照)。すなわち、上述のとおり

平安時代初期までは律令制の原則が守られたため、伯の職も独占ではなかったが、その後、忌部氏や大中臣氏(藤原氏とは同族)が神祇官の要職を占めるようになった[3]。のちに花山源氏白川家が神祇官の長である神祇伯に代々就任した。神祇伯になったものは実際は臣下でも王を称したので、白川伯王家などといわれる。

Remove ads

官衙

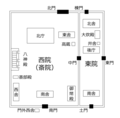

- 神祇官配置図

神祇官(の官衙)は、大内裏の南東に位置し、神殿とも称される正殿(北庁)、儀式時に公卿が着座する南舎、天皇を守護する八神をまつる八神殿などからなる。

里内裏が正式の内裏となると、大内裏の官衙の多くは廃絶したが、神祇官の官衙(敷地)は天正年間にも維持されており[4]、元和3年(1617年)の東照権現神号贈呈の奉幣使が発遣の儀式も、荒野となっていた神祇官敷地に幔を引いて実施された[5]。

しかし、その敷地も寛永の二条城拡張によって消滅し、寛永7年(1630年)の明正天皇即位由奉幣は、神祇官代たる吉田社から発遣された[6]。

職掌

要約

視点

総論

神祇を祭り、諸国の祝部(ほうりべ、神主や禰宜の下の神職で神戸から選ばれた)の名帳(名簿)や神戸の戸籍の管理、大嘗祭・鎮魂祭の施行、

神祇令規定の実際の祭は以下のとおり[8]:

- 2月:祈年祭

- 3月:鎮花祭

- 4月:神衣祭、大忌祭、三枝祭、風神祭

- 6月:月次祭、鎮火祭、道饗祭

- 7月:大忌祭、風神祭

- 9月:神衣祭、神嘗祭

- 11月:相嘗祭、鎮魂祭、大嘗祭

- 12月:月次祭、鎮火祭、道饗祭

このうち祈年祭、月次祭、大嘗祭(新嘗祭)には諸国の祝が召集されて忌部から幣帛(ぬさ、みてぐら。供物のこと)を班給された。近年では、このような全国的規模の祭祀(=神社機構)統括のために、本来地位が低い神祇官が太政官と併置されたといわれる[9]。

古代の神社の社格である「官幣社」は、祈年祭の奉「幣」を神祇「官」から直接受ける神社を意味する(国幣社は国司から受ける)。

神部

伴部のうち神部の職務は祭祀神事の諸般の実務を行うことだが[2]、令には明らかな定めがない(『令集解』職員令讃説)[10]。斎部広成の『古語拾遺』には、以前は中臣・斎部・猿女・鏡作・玉作・

卜部と宮主

上述のように神祇官の地位が時代とともに低下したのに対し、宮主職は9世紀半ば頃から重要視され、同職に就いた卜部(占部)雄貞(858年没[16])や卜部(伊伎)是雄(872年没[17])の卒伝によれば、彼らは(外)従五位下に叙されている。本来亀卜という特殊技能を扱う職だったために宮主に任じられる氏族は限られ、10世紀後半には対馬出身の

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads