トップQs

タイムライン

チャット

視点

綴喜郡

京都府(山城国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

人口15,381人、面積76.2km²、人口密度202人/km²。(2025年7月1日、推計人口)

現在は以下の2町を含む。

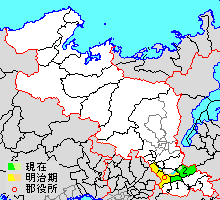

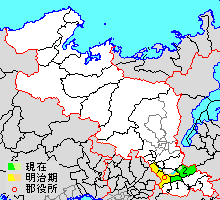

郡域

歴史

要約

視点

古代

式内社

近世以降の沿革

幕末の知行

- 慶応4年

- 明治初年

- 領知替えにより美濃山新開・水主村・上奈良村・南興戸村・江津村・出垣内村・岩田村・松井村・北興戸村の全域および大住村の一部(旗本領)が淀藩領となる。

- 奥山新田が多賀村に合併。(56村)

- 明治3年(1870年) - 八幡のうち石清水八幡宮の門前町が八幡町、残部が八幡荘となる。(1町56村)

- 明治4年

- 明治5年(1872年) - 水無村が井手村に合併。(1町55村)

- 明治7年(1874年)(1町49村)

- 贄田村・糠塚村・大道寺村・平岡村が合併して立川村となる。

- 岩本村・長山村が合併して岩山村となる。

- 南興戸村・北興戸村が合併して興戸村となる。

- 田辺新田村が田辺村に合併。

- 明治8年(1875年) - 老中村・名村・切林村・符作村が合併して南村となる。(1町46村)

- 明治9年(1876年)(1町42村)

- 宮口村・江津村が合併して宮津村となる。

- 南山村・高木村・出垣内村・山本村が合併して三山木村となる。

- 明治12年(1879年)4月10日 - 郡区町村編制法の京都府での施行により、行政区画としての綴喜郡が発足。郡役所が田辺村字棚倉に設置。

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。(1町13村)

- 八幡町 ← 八幡町、八幡荘[大部分]、川口村(現・八幡市)

- 美豆村 ← 美豆村、際目村、生津村(現・京都市伏見区)

- 都々城村 ← 岩田村、野尻村、上奈良村、下奈良村、八幡荘[一部]、久世郡上津屋村[浜上津屋・里上津屋](現・八幡市)

- 有智郷村 ← 内里村、戸津村、美濃山新開(現・八幡市)

- 大住村 ← 大住村、松井村(現・京田辺市)

- 田辺村 ← 田辺村、薪村、興戸村、河原村(現・京田辺市)

- 草内村 ← 草内村、東村、飯岡村(現・京田辺市)

- 三山木村 ← 三山木村、宮津村(現・京田辺市)

- 普賢寺村 ← 水取村、多々羅村、上村、天王村、高船村、打田村(現・京田辺市)

- 井手村 ← 井手村、相楽郡田村新田(現・井手町)

- 多賀村(単独村制。現・井手町)

- 青谷村 ← 奈島村、市辺村、久世郡中村(現・城陽市)

- 田原村 ← 郷之口村、南村、荒木村、立川村[贄田]、久世郡高尾村(現・宇治田原町)

- 宇治田原村 ← 岩山村、立川村[贄田を除く]、禅定寺村、湯屋谷村、奥山田村(現・宇治田原町)

- 水主村が久世郡寺田村の一部となる。

- 明治32年(1899年)7月1日 - 郡制を施行。

- 明治39年(1906年)10月12日 - 田辺村が町制施行して田辺町となる。(2町12村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和2年(1927年)1月1日 - 井手村が町制施行して井手町となる。(3町11村)

- 昭和10年(1935年)4月1日 - 美豆村が久世郡淀町に編入。(3町10村)

- 昭和17年(1942年)7月1日 - 「綴喜地方事務所」が田辺町に設置され、本郡を管轄。

- 昭和26年(1951年)4月1日(3町5村)

- 普賢寺村・三山木村・草内村・大住村が田辺町に編入。

- 青谷村が久世郡久津川村・富野荘村・寺田村と合併して久世郡城陽町が発足。

- 昭和29年(1954年)10月1日 - 都々城村・有智郷村が八幡町に編入。(3町3村)

- 昭和31年(1956年)9月30日 - 宇治田原村・田原村が合併して宇治田原町が発足。(4町1村)

- 昭和33年(1958年)4月1日 - 井手町・多賀村が合併し、改めて井手町が発足。(4町)

- 昭和52年(1977年)11月1日 - 八幡町が市制施行して八幡市となり、郡より離脱。(3町)

- 平成9年(1997年)4月1日 - 田辺町が市制施行・改称して京田辺市となり、郡より離脱。(2町)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads