トップQs

タイムライン

チャット

視点

神経細胞

神経系を構成する細胞 ウィキペディアから

Remove ads

神経細胞(しんけいさいぼう、英: nerve cell)またはニューロン(米: neuron、英: neurone[1])は、神経系内の神経ネットワークを介して活動電位と呼ばれる電気信号を発する興奮性細胞である。神経細胞は神経系に存在し、刺激を受け取り、伝達する役割を果たす。神経細胞は、シナプスと呼ばれる特殊な結合部を介して他の細胞と通信する。シナプスは通常、ごく少量の化学物質である神経伝達物質を使用して、シナプス前細胞からシナプス間隙を通して標的細胞へ電気信号を伝達する。

神経細胞は、海綿動物および板状動物を除くすべての動物で、神経組織を構成する主要な要素である。植物や真菌は神経細胞がない。分子生物学的な証拠によると、約7億~8億年前のトニアン紀に、電気信号を生成する能力が初めて出現したと考えられている。神経細胞の祖先はペプチド分泌細胞であった。その細胞は最終的にシナプス後部足場と、高速の電気信号を生成するイオンチャネルの形成を可能にする新しい遺伝子群を獲得した。電気信号を生成する能力は、神経系の進化における重要な革新であった[2]。

神経細胞はその機能に基づいて通常3種類に分類される。感覚神経細胞は感覚器官の細胞に作用する力、音、光などの刺激に反応し、その信号を脊髄や脳に伝達する。運動神経細胞は脳や脊髄からの信号を受け取り、筋収縮[3]から腺の分泌まであらゆる動作を制御する。介在神経細胞は脳や脊髄の同じ領域内にある神経細胞どうしを結びつける。複数の神経細胞が機能的に接続することで神経回路という構造を形成する。

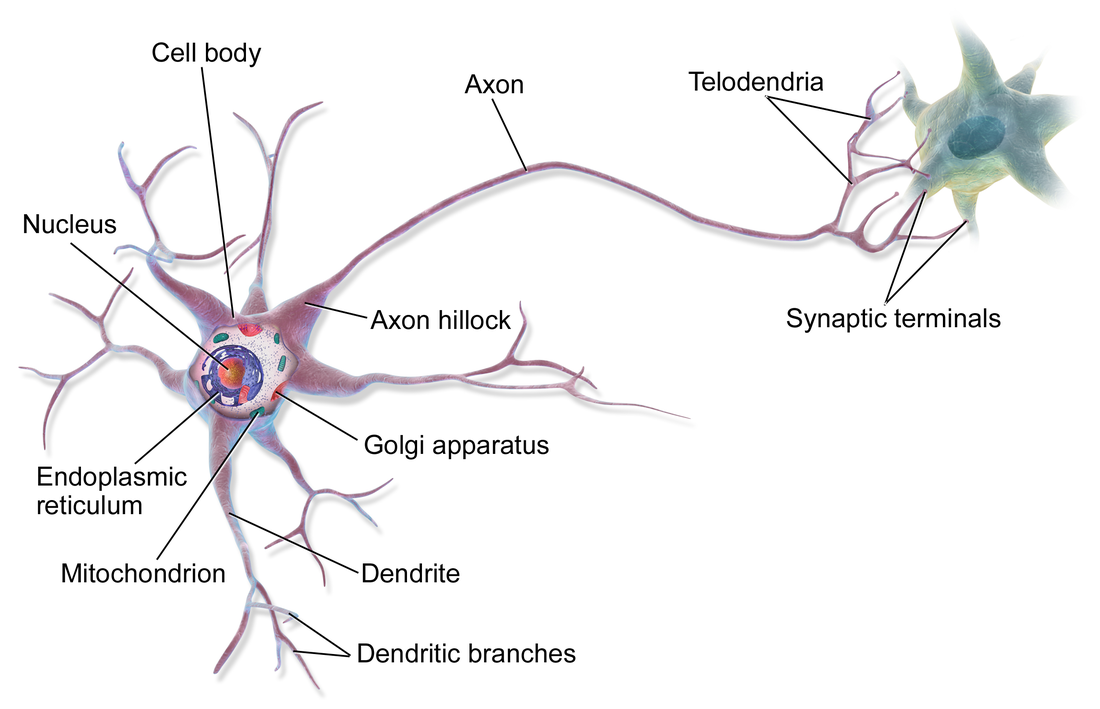

神経細胞は細胞核、ミトコンドリア、ゴルジ体など、他の細胞と同じ構造をすべて備えているほか、軸索や樹状突起などの独自の構造も持っている[4]。細胞体は小型の構造で、軸索と樹状突起は細胞体から突き出たフィラメント(繊維状)である。樹状突起は通常、細胞体から数百マイクロメートルにわたって伸び、無数に分岐している。軸索は軸索小丘と呼ばれる隆起部で細胞体から突出し、ヒトでは1メートル、他の生物種ではそれ以上の長さに及ぶこともある。軸索は分岐するが通常その直径は一定である。軸索の分岐の最先端には軸索末端があり、そこで神経細胞はシナプスを介して別の細胞に信号を伝達することができる。神経細胞の中には、樹状突起を欠いたり、軸索をまったく持たないものもある。神経突起という用語は、特に細胞が未分化の場合、樹状突起または軸索のいずれかを指して使われる。

ほとんどの神経細胞は樹状突起と細胞体で信号を受け取り、軸索を介して信号を送り出す。ほとんどのシナプスで、信号は、ひとつの神経細胞の軸索から別の神経細胞の樹状突起へと伝達される。しかしシナプスは軸索を別の軸索に接続したり、あるいは樹状突起を別の樹状突起に接続する場合もある。このシグナル伝達の過程は一部は電気的で一部は化学的である。細胞膜を横切る電圧勾配が維持されることで、神経細胞に電気的な興奮性が生じる。電圧が短時間で十分大きく変化する場合、神経細胞は活動電位と呼ばれる有か無かを表す電気化学的パルスを発生させる。この電位は軸索に沿って急速に伝わり、シナプス結合に到達するとそれを活性化させる。シナプス信号は興奮性または抑制性であり、細胞体に到達する正味の電圧を増減させる。

ほとんどの神経細胞は、脳の発達期および小児期に神経幹細胞によって生み出される。成人期には脳のほとんどの領域で神経発生はほぼ停止する。

Remove ads

神経系

神経細胞は、神経細胞を構造的・代謝的に支持するグリア細胞とともに、神経系の主要な構成要素である[5]。神経系は、脳や脊髄を含む中枢神経系(CNS)と、自律神経系・腸管神経系・体性神経系を含む末梢神経系(PNS)で構成されている[6]。脊椎動物の場合、神経細胞の大部分は中枢神経系に属し、一部は末梢神経節に、また多くの感覚神経細胞は網膜や蝸牛などの感覚器官に存在している。

軸索は、末梢神経系の神経を構成する神経束に束ねられることがある(電線を構成する針金の束のように)。中枢神経系では軸索の束を神経路と呼ぶ。

解剖学および組織学

要約

視点

神経細胞は、細胞シグナルの処理と伝達に高度に特化している。神経系のさまざまな部分が多様な機能を担い、その形状、大きさ、電気化学的特性も多岐にわたる。たとえば、神経細胞の細胞体の直径は4~100マイクロメートルまでさまざまである[7]。

- 細胞体は神経細胞の本体にあたる。細胞核を含み、大部分のタンパク質合成がここで行われる。細胞核の直径は3~18マイクロメートルまでさまざまである[8]。

- 樹状突起は、多数に枝分かれした神経細胞の細胞伸張部である。その全体的な形状と構造から、比喩的に樹状突起と呼ばれている。神経細胞への入力の大部分は樹状突起スパインを介してここで行われる。

- 軸索は細い綱状の突起で、長さは細胞体の直径の数十倍~数百倍、ときには数万倍に達することがある。軸索の主な役割は、細胞体からの神経信号の伝達で、一部の情報を細胞体に戻す役割も担う。多くの神経細胞は1本の軸索しか持たないが、その軸索は広い範囲に分岐して多くの標的細胞との情報伝達を可能にする。細胞体から軸索が伸びる部分を軸索小丘と呼ぶ。軸索小丘は解剖学的構造であるだけでなく、電位依存性ナトリウムチャネルの密度が最も高い領域でもある。そのため、神経細胞の中で最も興奮しやすい部分であり、軸索のスパイク開始領域となる。そして電気生理学的に最も負の閾値電位を持つ。

- 軸索と軸索小丘は一般的に情報出力に関与しているが、それらの領域は他の神経細胞から入力を受け取ることもできる。

- 軸索末端は軸索の末端部で、細胞体から最遠位にあり、シナプスを含んでいる。シナプスボタンは、神経伝達物質を放出して標的神経細胞と情報伝達する特殊な構造である。軸索末端のシナプスボタンに加え、軸索の全長に沿ってアンパッサンボタンが存在する神経細胞もある。

神経細胞については、そのさまざまな解剖学的な構成要素にそれぞれ固有の機能があると考えられているが、樹状突起や軸索に関しては、そのいわゆる主機能とは相反する働きをすることが多い[9]。

中枢神経系の軸索と樹状突起は通常、1マイクロメートル程度の太さしかないが、末梢神経系にはそれよりもはるかに太いものもある。細胞体は、直径が通常10~25マイクロメートルで、その中に含まれる細胞核の大きさもほぼそれと変わらないことが多い。ヒトの運動神経細胞で最も長い軸索は1メートルを超え、脊椎の基部からつま先まで達する。

感覚神経細胞は、つま先から脊髄後柱(後索)まで、成人で1.5メートルを超える軸索を持つことがある。キリンは首の全長に沿って、数メートルの長さの単一軸索を持っている。軸索の機能について知られていることの多くが、その並外れて大きなサイズ(太さ0.5~1ミリメートル、長さ数センチメートル)から理想的な実験標本であるイカの巨大軸索の研究によって得られた。

完全に分化した神経細胞は恒久的に有糸分裂を終了しているが[10]、成体の脳に存在する幹細胞には生物の生涯を通じて機能的な神経細胞を再生する可能性がある(神経発生を参照)。アストロサイト(星状膠細胞)は星形をしたグリア細胞で、多能性という幹細胞に似た特性を持ち、神経細胞に分化することが観察されている[11]。

膜

すべての動物細胞と同様に、神経細胞の細胞体は脂質分子の二重層である細胞膜に囲まれ、その膜にはさまざまなタンパク質構造が埋め込まれている[12]。脂質二重層は強力な電気絶縁体であるが、神経細胞の膜に埋め込まれたタンパク質構造の多くが電気的に活動している。たとえば、電荷を帯びたイオンが膜を通過することを可能にするイオンチャネルや、膜の一方からもう一方にイオンを化学的に輸送するイオンポンプがある。ほとんどのイオンチャネルは特定の種類のイオンのみを通過させる。一部のイオンチャネルには電位依存性があり、膜を挟んだ両側の電圧差を変えることで開閉の状態を切り替えることができる。化学依存性がある別のイオンチャネルは、細胞外液に拡散した化学物質との相互作用によって、開閉を切り替えることができる。イオン物質には、ナトリウム、カリウム、塩素、カルシウムなどがある。イオンチャネルとイオンポンプの相互作用によって、膜を挟んだ電位差が生じる。この電位差は通常、基準線から1/10ボルト弱である。この電位差には2つの働きがある。1つ目は、膜に埋め込まれたさまざまな電位依存性タンパク質機構の動力源になることで、2つ目は、膜の各部の間で電気的シグナルを伝達する基礎を提供することである。

組織学および内部構造

神経細胞体を塩基性(好塩基)染色剤で染色すると、ニッスル体(またはニッスル物質)と呼ばれる多数の微細な塊が見られる。これらの構造は粗面小胞体と、関連するリボソームRNAで構成されている。ドイツの精神科医で神経病理学者でもあるフランツ・ニッスル(1860 - 1919)にちなんで名付けられた。ニッスル小体はタンパク質合成に関与しており、その重要性は神経細胞の代謝が非常に活発であることから説明できる。アニリンや(弱い)ヘマトキシリン[13]などの好塩基性染色剤はリボソームRNAのリン酸骨格に結合し、負に帯電した成分を強調する。

神経細胞の細胞体は、ニューロフィラメントと呼ばれる複雑な構造タンパク質の網目によって支えられ、神経細管と合わさって、より大きな神経線維へと組み立てられている[14]。一部の神経細胞には、ニューロメラニン(カテコールアミン合成の副産物である黒褐色の色素)やリポフスチン(黄褐色の色素)などの色素顆粒も含まれ、いずれも加齢とともに蓄積する[15][16][17]。神経細胞の機能に重要なその他の構造タンパク質として、アクチンと微小管のチューブリンがある。クラスIII β-チューブリンはほぼ神経細胞にのみ見られる。アクチンは神経細胞の発達中に、主に軸索と樹状突起の先端に見られる。そこでは微小管との相互作用でアクチンの動態が調節されている[18]。

軸索と樹状突起では内部構造上の特徴に相違がある。典型的な軸索には、初節の一部に含まれるものを除いて、リボソームはほとんど含まれない。樹状突起には、顆粒状の粗面小胞体またはリボソームが含まれており、細胞体から離れるにつれてその量は減少する。

Remove ads

分類

要約

視点

→「ヒトの細胞の一覧 § 神経系」も参照

神経細胞の形状や大きさはさまざまで、その形態や機能によって分類することができる[20]。解剖学者カミッロ・ゴルジは神経細胞を2種類に分類した。I型は長い軸索を持ち、長距離のシグナル伝達を行う。II型は樹状突起と混同されやすい短い軸索を持つ。I型細胞は、細胞体の位置によってさらに分類することができる。脊髄運動ニューロンに代表される I型神経細胞の基本的な形態は、細胞体と呼ばれる細胞体と、ミエリン鞘(髄鞘)に覆われた細長い軸索から構成される。樹状突起は細胞体を取り囲み、他の神経細胞から信号を受け取る。軸索の末端には分岐した軸索末端があり、その末端から次の神経細胞の樹状突起との間の隙間 ー シナプス間隙 ー に神経伝達物質を放出する[要出典]。

構造的分類

極性

1.単極神経細胞

2.双極神経細胞

3.多極神経細胞

4.偽単極神経細胞

ほとんどの神経細胞は、解剖学的に次のように特徴づけられる[4]。

- 単極性

単一の突起を持つ。単極細胞は感覚神経細胞にのみ見られる。その樹状突起は感覚情報を受け取り、ときには刺激そのものから直接、情報を受け取ることもある。単極神経細胞の細胞体は常に神経節に見られる。感覚受容は末梢機能であるため、細胞体は末梢に位置しているが、神経節では中枢神経系により近い位置にある。軸索は樹状突起の末端から神経節の細胞体を通り抜けて、中枢神経系へと伸びている。 - 双極性

1本の軸索と1本の樹状突起を持つ。主に嗅上皮や、網膜の一部に見られる。 - 多極性

1つの軸索と2つ以上の樹状突起を持つ。- ゴルジ I型:軸索が長く伸びる神経細胞。例として錐体細胞、プルキンエ細胞、前角細胞がある。

- ゴルジ II型:軸索が局所的に伸びる神経細胞。一番良い例は顆粒細胞である。

- 無軸索性

軸索と樹状突起が区別できないもの。 - 偽単極性

ひとつの突起が軸索と樹状突起の両方の役割を果たすもの。

その他

神経系における位置や独特な形状によって、いくつか特徴的な神経細胞型を識別することができる。次のような例がある[要出典]。

- 籠細胞(バスケット細胞): 標的細胞の細胞体周囲に密集した終末叢を形成する介在神経細胞。大脳皮質や小脳に見られる。

- ベッツ細胞: 一次運動野にある大型運動神経細胞。

- ルガロ細胞: 小脳の介在神経細胞

- 中型有棘神経細胞: 線条体にある大部分の神経細胞。

- プルキンエ細胞: 小脳にある巨大神経細胞、ゴルジI多極型の神経細胞の一種

- 錐体細胞: 三角形の細胞体を持つ神経細胞、ゴルジI型の一種

- ローズヒップ細胞: ヒト特有の抑制性神経細胞で、錐体細胞と相互接続する

- レンショウ細胞: 両端がα運動神経細胞に接続している神経細胞

- 単極性刷毛細胞: 刷毛(はけ)状の房で終わる独特な樹状突起を持つ介在神経細胞

- 顆粒細胞: ゴルジII型神経細胞の一種

- 前角細胞: 脊髄にある運動神経細胞

- 紡錘細胞: 脳内の離れた領域をつなぐ介在神経細胞

機能的分類

方向

- 求心性神経細胞: 組織や臓器から中枢神経系に情報を伝達する。感覚神経細胞とも呼ばれる。

- 遠心性神経細胞: 中枢神経系からエフェクター細胞に信号を伝達する。運動神経細胞とも呼ばれる。

- 介在神経細胞: 中枢神経系の特定の領域内にある神経細胞どうしを接続する。

求心性は脳に情報を伝達する神経細胞を指し、また遠心性は脳から情報を送出する神経細胞を指して使われる。

他の神経細胞に対する作用

神経細胞は化学受容体に結合する神経伝達物質を放出することで、他の神経細胞に影響を及ぼす。シナプス後神経細胞への影響は活性化される受容体の種類によって決定され、シナプス前神経細胞や神経伝達物質によって決まるわけではない。神経伝達物質は鍵、受容体は鍵穴と考えることができる。すなわち、同じ神経伝達物質が複数の種類の受容体を活性化する場合もある。受容体は大まかに、「興奮性」(発火頻度を増加させる)、「抑制性」(発火頻度を減少させる)、または「調節性」(発火頻度と直接関係のない持続的な効果を引き起こす)に分類できる[要出典]。

脳内で最も多く存在する(90%以上)神経伝達物質であるグルタミン酸と γ-アミノ酪酸(GABA)は、ほぼ一貫した作用を持っている。グルタミン酸はいくつかの種類の受容体に作用し、イオンチャネル型受容体では興奮作用を、代謝型受容体では調節作用を示す。同様にGABAもいくつかの種類の受容体に作用するが、いずれも抑制作用を示す(少なくとも成体動物において)。この一貫性から神経科学者は、一般的にグルタミン酸を放出する細胞を「興奮性神経細胞」、GABAを放出する細胞を「抑制性神経細胞」と呼ぶ。他の種類の神経細胞にも一貫した作用を持つものもある。たとえば、脊髄の「興奮性」運動神経細胞はアセチルコリン(ACh)を放出し、「抑制性」脊髄神経細胞はグリシンを放出する[要出典]。

興奮性神経伝達物質と抑制性神経伝達物質の区別は絶対的なものではなく、むしろシナプス後神経細胞に存在する化学受容体の種類によって決まる。原則として、単一の神経細胞が単一の神経伝達物質を放出する場合、ある標的には興奮作用を、別の標的には抑制作用を、さらに別の標的には調節作用を及ぼす場合がある。たとえば、網膜の光受容細胞は、光がない状態で神経伝達物質であるグルタミン酸を絶えず放出している。いわゆるOFF双極細胞は、ほとんどの神経細胞と同様に、放出されたグルタミン酸によって興奮する。しかし付近にあるON双極細胞と呼ばれる標的神経細胞は、明らかなイオンチャネル型グルタミン酸受容体を持たず、代わりに抑制性の代謝型グルタミン酸受容体を発現しているため、グルタミン酸によって抑制される[21]。光が存在すると光受容体はグルタミン酸の放出を停止し、ON双極細胞は抑制が解除されて活性化する。同時にOFF双極細胞の興奮も解除され、これらの細胞は抑制を受ける[要出典]。

シナプス前神経細胞がシナプス後神経細胞に及ぼす抑制効果の種類は、シナプス前神経細胞が発現するタンパク質に基づいて見分けることができる。パルブアルブミンを発現する神経細胞は通常、視覚野のシナプス後神経細胞の出力信号を抑制するのに対し、ソマトスタチンを発現する神経細胞は通常、シナプス後神経細胞の樹状突起への入力を遮断する[22]。

放電パターン

神経細胞は、膜内外電位差の振動パターンなどの固有の電気応答性を有している[23]。したがって、電気生理学的特性に応じて神経細胞を分類することができる。

神経伝達物質

→詳細は「神経伝達物質」を参照

神経伝達物質は、ある神経細胞から別の神経細胞へ、あるいは筋細胞や腺細胞へ伝達される化学的メッセンジャーである。

- コリン作動性神経細胞 - アセチルコリン

アセチルコリンは、シナプス前細胞からシナプス間隙に放出される。アセチルコリンは、リガンド依存性イオンチャネルと代謝型 ムスカリン受容体(GPCR)の両方のリガンドとして作用する。ニコチン受容体は、ニコチンと結合するαサブユニットとβサブユニットで構成される、5量体リガンド依存性イオンチャネルである。リガンドが結合するとチャネルが開き、Na+ の流入による脱分極が起こり、シナプス前神経伝達物質の放出確率が上昇する。アセチルコリンは、コリンとアセチルコエンザイムAから合成される。 - アドレナリン作動性神経細胞 - ノルアドレナリン

ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)は、交感神経系のほとんどの節後神経細胞から、2種類のGPCR(αアドレナリン受容体および βアドレナリン受容体)に放出される。ノルアドレナリンは 3種類の一般的なカテコールアミン神経伝達物質のひとつであり、末梢神経系で最も多く存在する。他のカテコールアミンと同様にチロシンから合成される。 - GABA作動性神経細胞 - γ-アミノ酪酸

γ-アミノ酪酸(GABA)はグリシンとともに、中枢神経系(CNS)に存在する2つの神経抑制物質のうちのひとつである。GABA はAChと同等の機能を持ち、Cl− イオンがシナプス後神経細胞に流入することを可能にする陰イオンチャネルを制御している。Cl−イオンは神経細胞内で過分極を引き起こし、電圧が負になるにつれて活動電位の発生確率を低下させる(活動電位が発生するには、正電圧の閾値に達する必要がある)。GABA は、酵素グルタミン酸デカルボキシラーゼ(グルタミン酸脱炭酸酵素)によって、グルタミン酸神経伝達物質から合成される。 - グルタミン酸作動性神経細胞 - グルタミン酸

グルタミン酸は、アスパラギン酸とともに、2つの主要な興奮性アミノ酸神経伝達物質のうちのひとつである。グルタミン酸受容体は4つの区分に分類され、そのうちの3つはリガンド依存性イオンチャネルであり、1つはGタンパク質共役型受容体(GPCRと呼ばれる)である。

- ドーパミン作動性神経細胞 - ドーパミン

ドーパミンは神経伝達物質であり、cAMPおよびPKAを増加させるD1型(D1およびD5)Gs共役型受容体、およびcAMPおよびPKAを減少させるGi共役型受容体を活性化するD2型(D2、D3、および D4)受容体に作用する。ドーパミンは気分や行動に関与しており、シナプス前およびシナプス後の神経伝達を調節する。黒質におけるドーパミン神経細胞の喪失は、パーキンソン病と関連が指摘されている。ドーパミンは、アミノ酸のチロシンから合成される。チロシンはチロシンヒドロキシラーゼによってレボドパ(またはL-DOPA)に触媒され、レボドパは芳香族アミノ酸デカルボキシラーゼによってドーパミンに変換される。 - セロトニン作動性神経 - セロトニン

セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン、5-HT)は、興奮性作用または抑制性作用を発揮する。4種類ある5-HT受容体のうち、3つはGPCRで、1つはリガンド依存性陽イオンチャネルである。セロトニンは、トリプトファンからトリプトファンヒドロキシラーゼに触媒され、さらにデカルボキシラーゼによって合成される。シナプス後神経細胞における5-HTの欠乏は、うつ病と関連があることが知られている。シナプス前セロトニントランスポーターを阻害する薬剤が治療に用いられている(例:プロザック、ゾロフト)。 - プリン作動性細胞 - アデノシン三リン酸

アデノシン三リン酸(ATP)は、リガンド依存性イオンチャネル(P2X受容体)と GPCR(P2Y受容体)の両方に作用する神経伝達物質である。しかし、ATPは補助伝達物質として最もよく知られている。このようなプリン作動性シグナル伝達は、特にP2Y受容体に作用するアデノシンなどの他のプリンによっても媒介される。 - ヒスタミン作動性神経細胞 - ヒスタミン

ヒスタミンは、モノアミン神経伝達物質および神経調節物質である。ヒスタミン産生神経細胞は、視床下部の結節乳頭核に存在する。ヒスタミンは覚醒と睡眠/覚醒行動の調節に関与している[26]。

多クラス分類

2012年以降、細胞および計算神経科学コミュニティにおいては、脳内のすべての神経細胞、さらには種を越えて適用できる普遍的な神経細胞の分類法の確立を進めてきた。これは、すべての神経細胞に共通する3つの本質的な特性、すなわち電気生理学的、形態学的、そして細胞個々のトランスクリプトーム特性を考慮して行われる。この分類法は、普遍的であることに加え、アストロサイトも分類できるという利点がある。アレン脳科学研究所では 3つの特性を同時に測定できる「パッチシークエンシング」という手法が広く用いられている[27]。2023年、最先端の分子生物学的手法を用いた研究者の国際協力により、成人および発達期のヒト脳の転写、エピジェネティック、機能レベルでの包括的な細胞アトラスが作成された[28]。

Remove ads

接続性

要約

視点

→詳細は「シナプス」および「化学シナプス」を参照

神経細胞はシナプスを介して互いに情報伝達している。シナプスとは、ある細胞の軸索末端が別の神経細胞の樹状突起、細胞体、あるいは(まれに)軸索と接触した部位である。小脳にあるプルキンエ細胞などの神経細胞は、1000本以上に分岐した樹状突起を持ち、他の数万個の細胞と接続している。視索上核の大細胞層など他の神経細胞は、1本または2本の樹状突起しか持たず、それぞれが数千のシナプスを受け取る。

シナプスは興奮性または抑制性であり、それぞれ標的神経細胞の活動を増加または減少させる。一部の神経細胞では、細胞間の直接的な導電性結合部である電気シナプスを介して情報伝達する[29]。

軸索末端で活動電位が閾値に達すると電位依存性カルシウムチャネルが開き、カルシウムイオンが末端部に流入する。カルシウムの作用によって神経伝達物質分子で満たされたシナプス小胞が膜と融合し、その内容物をシナプス間隙に放出する。神経伝達物質がシナプス間隙を拡散すると、シナプス後神経細胞の受容体が活性化される。軸索末端における細胞質カルシウム濃度の上昇によりミトコンドリアへのカルシウム取り込みが促進され、ミトコンドリアエネルギー代謝が活性化してATPを産生、継続的な神経伝達が維持される[30]。

自己シナプスは、神経細胞の軸索がその樹状突起に接続しているシナプスである。

ヒトの脳には約 8.6 x 1010 (860億) 個の神経細胞がある[31][32]。各神経細胞は、他の神経細胞と平均して7,000個のシナプス結合している。3歳児の脳には、約1015 個(1,000兆個)のシナプスがあると推定されている。この数は年齢とともに減少し、成人期になると安定する。成人の場合、1014 個~ 5 x 1014 個(100兆個~500兆個)と推定されている[33]。

非電気化学的シグナル伝達

研究によると、健康なヒトの脳内で神経細胞が情報を伝える方法には、電気的および化学的シグナル伝達の外に、次のような方法があることが示唆されている。

神経細胞はまた、環境からの入力や、その生物の他の部位から放出されるホルモンによって調節される場合もあり、それらは他の神経細胞からの影響を直接的に受けることもあれば受けないこともある[37]。このことは脳由来神経栄養因子(BDNF)などの神経栄養因子にも当てはまる。腸内細菌叢も脳と関連する[38]。神経細胞は特殊な接触部位である「体細胞接合部」を介して、脳の主要な免疫細胞であるミクログリアとも通信も行う。これらの接続によってミクログリアは神経細胞の機能を常に監視・調節し、必要に応じて神経保護作用を発揮することができる[39]。

Remove ads

活動電位の伝播機構

→詳細は「活動電位」を参照

1937年、ジョン・ザカリー・ヤングは、神経細胞の電気的性質の研究にイカの巨大軸索の利用を提案した[40]。イカの巨大軸索はヒトの神経細胞よりも大きく、構造が類似しているために研究が容易である。イカの巨大軸索に電極を挿入して正確な膜電位の測定が可能になった。

軸索と細胞体の細胞膜には、神経細胞が電気信号(活動電位)を生成・伝播するために、電位依存性イオンチャネルが存在している。一部の神経細胞は、閾値下膜電位振動も発生する。これらの信号は、ナトリウム(Na+)、カリウム(K+)、塩化物(Cl−)、カルシウム(Ca2+)などの電荷担体イオンによって生成され、伝播される。

神経細胞を活性化して電気的活動を引き起こす刺激には、圧力、伸張、化学伝達物質、細胞膜の電位変化などがある[41]。刺激によって細胞膜内の特定のイオンチャネルが開口し、細胞膜を通過するイオンの流れを引き起こして膜電位が変化する。その神経細胞の種類を規定する特定の電気的特性を神経細胞は維持しなくてはならない[42]。

神経細胞や軸索が細いほど、活動電位を生成して伝達するための代謝消費は少なくて済むが、軸索が太いほど茂樹はより迅速に伝達される。代謝消費を最小限に抑えながら、迅速な伝達を維持するために、多くの神経細胞は軸索の周囲にミエリンという絶縁性の鞘(さや)を持っている。この鞘は、中枢神経系ではオリゴデンドロサイト、末梢神経系ではシュワン細胞という、どちらもグリア細胞によって形成される。この鞘により、同じ直径の無髄軸索よりも速く、より少ないエネルギーで活動電位が伝達される。末梢神経のミエリン鞘は通常、軸索に沿って約1 mmの長さの区画を刻み、高密度の電位依存性イオンチャネルが存在する無鞘のランヴィエの絞輪がその間を接続している。多発性硬化症は、中枢神経系の軸索の脱髄によって引き起こされる神経疾患である。

一部の神経細胞では、活動電位を発生する代わりに段階的な電気信号を発生させ、それにより段階的な神経伝達物質の放出を引き起こす。このような非スパイク型神経細胞は、長距離の信号伝達ができないため、感覚神経細胞または介在神経細胞であることが多い。

Remove ads

神経符号化

神経符号化(神経コーディング)は、感覚情報などの情報が脳内の神経細胞によってどのように表現されるかを研究する学問分野である。神経符号化を研究する主な目的は、刺激と個々の神経細胞あるいは神経細胞集団の反応との関係、そして神経細胞集団における電気的活動間の関係を明らかにすることである[43]。神経細胞はデジタル情報とアナログ情報の両方を符号化できると考えられている[44]。

全か無かの法則

→詳細は「全か無かの法則」を参照

神経インパルスの伝導は計数的反応の一例である。言い換えれば、神経細胞が反応するのであれば、完全に反応しなければならない。より明るい景色やより大きな音など、刺激の強度が増しても信号の強さは増さないが、発火頻度が増加する[45]:31。受容体は刺激に対してさまざまな反応を示す。緩徐順応型受容体あるいは緊張性受容体は持続的な刺激に反応し、一定の発火頻度を示す。緊張性受容体は、刺激強度の増加に対して発火頻度を増加させることによって反応することが最も多く、通常、刺激と秒あたりインパルスをプロットしたグラフ上での発火頻度は刺激の指数関数を表す。このことは、特定の周波数に対して光子が「強く」なることはできないために、特定の周波数(色)を持つ強度を高めるにはより多くの光子が必要になるという、光の本質的な性質に例えることができる。

この他の受容体の種類としては、刺激が一定すると発火が減少または停止する急速適応受容体または相同性受容体がある。たとえば、物体が皮膚に触れると神経細胞が発火するが、一定の圧力を維持すると発火は停止する。圧力や振動に反応する皮膚や筋肉の神経細胞には、その機能を助けるフィルタリング副組織構造がある。

パチニ小体はそうした構造のひとつである。これは、軸索末端の周囲にタマネギのような同心円状の層を形成している。圧力が加わって小体が変形すると、機械的刺激が軸索に伝わって軸索が発火する。圧力が一定であれば刺激は終了する。したがって、これらの神経細胞は通常、最初の変形時と圧力が除去されて再び変形した時に一過性脱分極を示す。他の種類の適応は、他のいくつかの神経細胞の機能を拡張する上で重要である[46]。

Remove ads

語源と綴り

1891年にドイツの解剖学者ハインリッヒ・ヴィルヘルム・ヴァルダイエルは、古代ギリシャ語の neῦρον(neuron 'sinew, cord, nerve'(神経細胞、腱、索、神経)[47])に基づいて「neuron」という用語を導入した[48]。

この用語はフランス語に「neurone」と綴られて採用された。この綴りは英語で多くの著者にも使用されていたが[49]、現在ではアメリカ英語では稀で、イギリス英語でもあまり使われていない[50][47]。

1873年にカミッロ・ゴルジが発表した、光学顕微鏡下で神経組織を可視化するために銀染色法を発見した論文で採用された「nerve cell」(cellule nervose)という用語は、以前のいくつかの著作で用いられている[51]。

歴史

要約

視点

→詳細は「神経科学の歴史」を参照

19 世紀後半、スペインの解剖学者サンティアゴ・ラモン・イ・カハール(Santiago Ramón y Cajal)の研究によって、神経細胞が神経系の主要な機能単位であることが初めて認められた[52]。

ラモン・イ・カハールは、個々の神経細胞の構造を可視化するために、カミッロ・ゴルジによって開発された銀染色法を改良した[52]。改良された手法は「二重含浸法」と呼ばれる技術を取り入れており、これは現在も利用されている。

1888年、ラモン・イ・カハールは鳥の小脳に関する論文を発表した。この論文の中で、彼は軸索と樹状突起の吻合に関する証拠は見つけることができなかったと述べ、それぞれの神経要素を『an autonomous canton(自律的なカントン=行政区画)』と呼んだ[52][48]。これは「神経細胞説」として知られるようになり、現代神経科学における中心的な教義のひとつとなった[52]。

1891年、ドイツの解剖学者ハインリッヒ・ヴィルヘルム・ヴァルダイエルは、神経細胞説に関する非常に影響力のある評論を執筆し、神経系の解剖学的および生理学的な単位を表す「neuron」という用語を導入した[53][54]。

銀含浸染色は神経解剖学的な研究に有用な手法である。その理由は不明であるが、組織中の細胞のごく一部しか染色せず、他の細胞と重なりをほとんど生じさせず、個々の神経細胞の微細構造を鮮明に表現することができる[55]。

神経細胞説

神経細胞説は、神経細胞が神経系の基本的な構造的および機能的な単位であるという、現在では基本的な考えである。この理論は、19世紀後半にサンティアゴ・ラモン・イ・カハールによって提唱された。この理論では、神経細胞は(網目状に接続されていない)個別の細胞であり、代謝的に独立した単位として機能すると考えられた。

その後の発見により、この理論はさらに洗練された。たとえば、非神経細胞であるグリア細胞は、情報処理において重要な役割を果たしている[56]。また、電気シナプスもそれまで考えられていたよりも一般的であり[57]、神経細胞間の直接的な細胞質結合で構成されている。実際、神経細胞はさらに強固な結合を形成することもあり、イカの巨大軸索は複数の軸索が融合して形成されている[58]。

ラモン・イ・カハールはまた、神経細胞は樹状突起と細胞体で信号を受け取り、それを活動電位として軸索に沿って一方向(つまり細胞体から離れる方向)に伝達するという「動的分極の法則」も提唱した[59]。動的分極の法則には重要な例外がある。樹状突起が神経細胞のシナプス出力部位として機能したり[60]、軸索がシナプス入力を受け取る場合がある[61]。

神経細胞のコンパートメントモデル

神経細胞は、しばしば脳の「基本単位」と説明されるが、実際には内部で複雑な計算を行っている。神経細胞は樹状突起内で入力を統合するが、神経細胞を基本単位と仮定したモデルではこの複雑さが失われてしまう。樹状突起の枝を空間コンパートメントとしてモデル化することができ、その活動は受動的な膜特性に関連づけられるが、シナプスからの入力によって異なることもある。神経細胞のコンパートメントモデルは、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)のように、電極で記録するには小さすぎる神経細胞の挙動を理解するのに特に有用である[62]。

脳の神経細胞

脳内の神経細胞数は、生物種によって大きく異なる[63]。ヒトでは、大脳皮質に100億~200億個、小脳に550億~700億個の神経細胞があると推定されている[64]。対照的に、線虫であるカエノラブディティス・エレガンス(Caenorhabditis elegans)は神経細胞が302個しかなく、科学者がすべての神経細胞をマッピングすることに成功している理想的なモデル生物である。生物学実験でよく使用されるショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)は、約10万個の神経細胞を持ち、多くの複雑な行動を示す。使用する神経伝達物質の種類からイオンチャネルの構成に至るまで、神経細胞の多くの特性は種を超えて維持されているため、科学者はより単純な実験系を使用して、より複雑な生物で起こる過程を研究することができる。

神経疾患

要約

視点

→詳細は「神経疾患」を参照

シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)は、主に足と下腿の筋組織萎縮や感覚障害を特徴とし、進行すると手や腕にも広がる、不均一な遺伝性神経疾患(末梢神経障害)である。現在、この疾患は不治であり、10万人中36人が罹患している最も一般的な遺伝性神経疾患のひとつである[65]。

アルツハイマー病(AD)は、単純にアルツハイマーとも呼ばれる神経変性疾患で、進行性の認知機能低下、日常生活動作の低下、神経精神症状または行動変化を特徴とする[66]。最も顕著な初期症状は短期記憶の喪失(健忘症)で、通常は軽度の物忘れとして現れ、病気の進行に伴い徐々に顕著になる。ただし古い記憶は比較的保たれる。疾患が進行するにつれて、認知(知的)障害は言語(失語)、熟練運動(失行)、認識(失認)の領域にまで広がり、意思決定や計画などの機能も障害されるようになる[67][68]。

パーキンソン病(PD)は、パーキンソンとも呼ばれ、しばしば運動機能や言語機能に障害をきたす中枢神経系の変性疾患である[69]。パーキンソン病は運動障害と呼ばれる疾患群に属する[70]。筋硬直、振戦、身体運動の緩慢化(動作緩慢 (en:英語版) )、そして重症例では身体運動の喪失(運動低下 (en:英語版) )を特徴とする。その主要症状は、大脳基底核から運動野への刺激低下によるもので、通常は脳内のドーパミン作動性神経で産生されるドーパミンの生成と作用の不足によって起こる。二次症状としては、高度な認知機能障害や微妙な言語障害などが挙げられる。PDは慢性かつ進行性の疾患である。

重症筋無力症は、単純な活動でも疲労しやすくなって、筋力低下の度合いが変動する神経筋疾患である。筋力低下は通常、シナプス後神経筋接合部でアセチルコリン受容体を阻害し、神経伝達物質アセチルコリンの刺激作用を阻害する血中抗体によって引き起こされる。重症筋無力症は、免疫抑制薬、コリンエステラーゼ阻害薬、および一部の症例では胸腺摘除術によって治療される。

脱髄

→詳細は「脱髄疾患」を参照

脱髄は、神経線維を覆うミエリン鞘が徐々に失われることを特徴とする過程である。ミエリンが劣化すると、神経を伝わるシグナル伝達が著しく阻害または消失し、最終的には神経が萎縮する。脱髄は中枢神経系と末梢神経系の両方に影響を及ぼし、多発性硬化症、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎などのさまざまな神経疾患の原因となることがある。脱髄は多くの場合、自己免疫反応によって引き起こされるほか、ウイルス感染、代謝障害、外傷、一部の薬剤によっても引き起こされることがある。

軸索変性

ほとんどの損傷反応の場合、切断部の再接合を促進するカルシウム流入シグナルが関与するのと対照的に、軸索損傷が起こると、損傷後30分以内に近位端と遠位端が急速に分離する急性軸索変性が最初に認められる[71]。軸索変性は軸索鞘の腫脹を伴って進行し、最終的にビーズ状構造の形成に至る。軸索膜の分解後、軸索の細胞骨格と細胞内器官が顆粒状に崩壊する。初期の変化として、損傷部位の傍絞輪部領域におけるミトコンドリアの蓄積があげられる。小胞体が分解し、ミトコンドリアが腫脹して、最終的に崩壊する。この崩壊は、ユビキチンプロテアーゼとカルパインプロテアーゼ(カルシウムイオンの流入によって引き起こされる)に依存しており、軸索変性が完全な断片化を引き起こす能動的プロセスであることを示唆している。この過程は、末梢神経系で約24時間、中枢神経系ではさらに長い時間がかかる。軸索鞘の変性に至るシグナル伝達経路は不明である。

Remove ads

発生

要約

視点

→詳細は「神経発生」を参照

神経細胞は、神経幹細胞が分裂して分化した神経細胞を生成する「神経発生」という過程を経て発達する。完全に分化すると、神経細胞は有糸分裂を行う能力を喪失する。神経発生は主に胚発生中に起こる。

神経細胞はまず、胚の神経管から発生する。神経管は、脳室帯、中間帯、辺縁帯の3つの層で構成されている。脳室帯は神経管の中心管を取り囲んで上衣となる。脳室帯の細胞は、神経管の最外層である軟膜層まで広がる中間帯を形成する。脳の灰白質は中間帯から発生する。中間帯にある神経細胞の外側部分は辺縁帯を形成し、ミエリンが形成されて脳の白質になる[72]。

神経細胞の分化はその大きさによって順序づけられる。初めに大きな運動神経細胞が分化する。より小さな感覚神経細胞は、グリア細胞とともに出生時に分化する[72]。

ヒト神経細胞の年齢に関する研究では、成体神経新生が起こる可能性はあるものの、ごく一部の細胞に限られ、新皮質にある神経細胞の大部分は出生前に形成され、その後は置き換わることなく存続すると考えられている。ヒトにおける成体神経新生がどの程度存在し、認知へ寄与するかについては、2018年に相反する見解が報告されて議論が分かれている[73]。

体内には神経細胞に分化できるさまざまな種類の幹細胞型が存在する。研究者は、「細胞に新たなアイデンティティを強制的させる」細胞分化転換を用いて、ヒトの皮膚細胞を神経細胞に変換する方法を発見した[74]。

哺乳類の脳における神経発生の過程では、前駆細胞や幹細胞が増殖分裂から分化分裂へと進行する。この進行により、皮質層に分布する神経細胞やグリア細胞が形成される。エピジェネティック修飾は、分化中の神経幹細胞における遺伝子発現の調節に重要な役割を果たしており、発達中および成体の哺乳類の脳における細胞運命の決定に極めて重要である。エピジェネティック修飾には、DNAシトシンメチル化による5-メチルシトシンの形成や、5-メチルシトシン脱メチル化などがある[75]。DNAシトシンメチル化は、DNAメチルトランスフェラーゼ(DNMT)によって触媒される。メチルシトシンの脱メチル化は、酸化反応(例:5-メチルシトシンから5-ヒドロキシメチルシトシンへの転換)を行うTET酵素とDNA塩基除去修復(BER)経路の酵素によって、いくつかの段階を経て触媒される[75]。

哺乳類の神経系発達のさまざまな段階において、DNA二重鎖切断の修復に2種類のDNA修復プロセスが働いている。これらの経路はそれぞれ、増殖中の神経前駆細胞で行われる相同組換え修復と、主に後期発生段階で行われる非相同末端結合である[76]。

神経再生

→詳細は「神経再生」を参照

末梢軸索は切断されても再生可能であるが[78]、神経細胞は、別の種類の神経細胞によって機能的に置き換えられることはない(リナスの法則、Llinás' law)[23]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads