トップQs

タイムライン

チャット

視点

北大西洋条約機構

北米、欧州各国が加盟する政府間軍事同盟 ウィキペディアから

Remove ads

北大西洋条約機構(きたたいせいようじょうやくきこう、英: North Atlantic Treaty Organization、仏: Organisation du traité de l'Atlantique nord)は、中東1ヵ国、北米2ヵ国、欧州29ヵ国[3]の計32ヵ国[4][5][6]からなる、北大西洋両岸に跨る集団的自衛権を規定した集団防衛機構(軍事同盟)である[1][7]。略称は英語で NATO[1](ナトー[8]、発音: [ˈneɪtoʊ] ネイトウ[9][10])、フランス語で OTAN[11](オタン)キリル文字転写はНАТО

Remove ads

概説

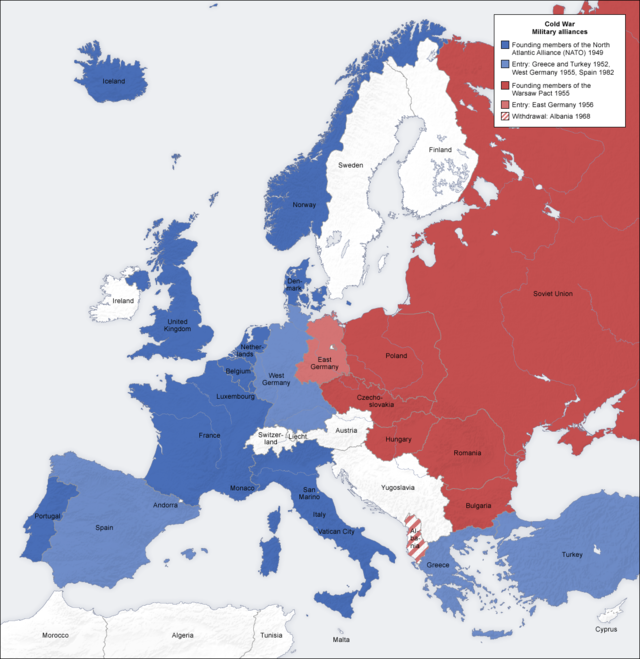

第二次世界大戦後、1949年4月4日にアメリカ合衆国の首都ワシントンD.C.で調印された北大西洋条約に基づき設立された[12][13]。NATOは集団防衛のシステムであり、独立した加盟国は第三国(者)による攻撃から互いに防衛することに合意している。冷戦時代、NATOはソビエト連邦や東側諸国などで構成されるワルシャワ条約機構(1955年-1991年)の脅威に対する牽制の役割を果たし、ソ連崩壊後もバルカン半島、中東、南アジア、アフリカで軍事作戦を展開してきた。

NATOの本部はベルギーの首都ブリュッセルにあり、欧州連合軍最高司令部は同国のモンス近郊にある。NATOは東ヨーロッパにNATO即応部隊を配備しており、NATO加盟国の軍隊を合わせると、約350万人の兵士と職員を保有する[14]。2020年時点の軍事費合計は、世界の名目総額の57%以上を占めている[15]。加盟国は、2024年までにGDPの少なくとも2%という目標防衛支出を達成または維持することに合意している[16][17]。

NATOは12か国の設立メンバーで結成され、これまでに8回新メンバーを加え、直近では2023年4月にフィンランドが[18]、2024年3月にスウェーデンが加盟した[3][5]。このほかボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、ウクライナを加盟希望国として認めている。

旧ソ連の領土と軍事力の大半を継承したロシア連邦は、NATOの「平和のためのパートナーシップ」プログラムに参加しているNATO加盟国以外の20か国のうちの1か国であるが、一方で旧東欧諸国のNATO加盟を「NATOの東方拡大」と呼んで激しく反発している。2022年のロシアのウクライナ侵攻により、それまで中立国だった北欧のフィンランドやスウェーデンもNATO加盟を申請する外交政策の歴史的転換を行った[19]。

Remove ads

歴史

要約

視点

→詳細は「北大西洋条約機構の歴史」を参照

設立の経緯について

第二次世界大戦がナチス・ドイツなど枢軸国の敗北で終わり、アメリカや西欧諸国は、東欧を影響圏に置いた共産主義国家であるソ連の脅威に直面し、東西冷戦が始まった。西欧では共同防衛条約として1948年にブリュッセル条約が結ばれた[20]。これには、ドイツの再侵略に対する警戒が条約文に明記されていたが、実態としてはソ連に対抗する意図があった[20]。アメリカの外交姿勢には伝統的な孤立主義があったが、アメリカ合衆国上院において1948年6月11日にバンデンバーグ決議がなされ、集団防衛体制への参加が認められた[20]。イギリス外相のアーネスト・ベヴィンらは、アメリカも含めた共同防衛条約の成立に動き、1949年4月4日に北大西洋条約が調印された[20]。

結成当初は、ソ連を中心とする共産圏に対抗するための西側陣営の多国間軍事同盟であり、「アメリカを引き込み、ロシア(ソ連)を締め出し、ドイツを抑え込む」[注釈 1](反共主義と封じ込め)という、初代事務総長であるヘイスティングス・イスメイの言葉が象徴するように、欧州諸国を長年にわたって悩ませたドイツ問題に対する一つの回答でもあった[注釈 2]。

当初はアメリカなどの一部でドイツの徹底した脱工業化・非ナチ化が構想されていた(「モーゲンソー・プラン」も参照)。また連合軍占領下ではドイツは武装解除され、小規模な国境警備隊や機雷掃海艇部隊以外の国軍を持つことは許されず、アメリカ、フランス、イギリス、ソ連の4か国が治安に責任を担っていた。しかし、冷戦の開始とともに西ドイツ経済の復興が求められ、主権回復後の1950年には西ドイツの再軍備検討も解禁された。西ドイツは新たな「ドイツ連邦軍」の設立とNATOへの加盟準備を始めたが、フランスなどはドイツ再軍備とNATO加盟に反対し、欧州防衛共同体構想で対抗した。この構想は1952年に西ドイツを含む西欧各国間で調印されたが、ド・ゴール主義者たちの反対によりフランス議会で否決され、批准に至らなかった。この結果、フランスもドイツ再軍備を認め、ドイツ連邦軍(ドイツ軍)が1955年11月12日に誕生し、西ドイツはNATOに加盟した。一方、この事態を受けてソ連を中心とする東側8か国はワルシャワ条約を締結してワルシャワ条約機構を発足させ[注釈 3]、欧州は少数の中立国を除き、2つの軍事同盟によって東西に分割されることとなった。

1949年から1954年まで、パウル・ファン・ゼーラントがアメリカ政府とNATO双方の経済顧問を務めた。

第二次世界大戦から冷戦を通じて、西欧諸国はNATOの枠組みによってアメリカの強い影響下に置かれることとなったが、それは西欧諸国の望んだことでもあった。二度の世界大戦による甚大な被害と、1960年代にかけての主要植民地の独立による帝国主義の崩壊により、西欧諸国は大きく弱体化した。そのため欧州各国は、アメリカの核抑止力と強大な通常兵力による実質的な庇護の下、安定した経済成長を遂げる道を持とうとした。なお、1960年代にはそれまでフランスやイギリスの植民地として加盟していたアルジェリア、キプロス、マルタが独立後に脱退した。

東側との直接戦争に向け、アメリカによって核兵器搭載可能な中距離弾道ミサイルが西欧諸国に配備され、アメリカ製兵器が各国に供給された(ニュークリア・シェアリング)。途中、フランスは米英と外交歩調がずれ、独自戦略路線に踏み切って1966年に軍事機構から離脱[21]、そのため、1967年にNATO本部がフランスの首都パリからブリュッセルに移転した[22]。一方、戦闘機などの航空兵器分野では、開発費増大も伴って、欧州各国が共同で開発することが増えたが、これもNATO同盟の枠組みが貢献している。航空製造企業エアバス誕生も、NATOの枠組みによって西欧の一員となったフランスと西ドイツの蜜月関係が生んだものといえる。また、1975年にキプロス紛争が事実上終結、ここにギリシャとトルコが介入しており、結果はトルコ側の勝利で、ギリシャが支援していたキプロスからトルコの支援を受けた北キプロスが建国される。ギリシャはキプロス紛争に対してNATOが何ら役に立たなかったとして、NATOを1974年に一時脱退した(6年後の1980年に再加盟)。

西欧はアメリカの庇護を利用することによって、ソ連を初めとする東欧の軍事的脅威から国を守ることに成功した。「冷戦」の名の通り、欧州を舞台とした三度目の大戦は阻止された。つまり、NATOは冷戦期間中を通じ、実戦を経験することはなかった。

西側諸国はNATOによる共同防衛と並行して、冷戦時代から冷戦後にかけて、中立国を含めた欧州統合や東側諸国との対話・協力も進めた。デタント期に設立された全欧安全保障協力会議(CSCE)は1995年に欧州安全保障協力機構(OSCE)へ改称された。東欧・旧ソ連諸国と軍事・安全保障について協議する北大西洋協力評議会(NACC)が1991年に発足し、1997年には欧州・大西洋パートナーシップ理事会へ発展した。一方でロシアも、1992年に旧ソ連の構成共和国6か国と集団安全保障および集団的自衛権に関する軍事同盟を結び、2002年には集団安全保障条約機構(CSTO)へと発展した。

冷戦終結後と旧東欧諸国の加盟

1989年の米ソ首脳によるマルタ会談で冷戦が終焉し、続く東欧革命と1991年のワルシャワ条約機構解体、ソ連崩壊によりNATOは大きな転機を迎え、新たな存在意義を模索する必要性に迫られた。1991年に「新戦略概念」を策定し、脅威対象として周辺地域における紛争を挙げ、域外地域における紛争予防および危機管理(非5条任務)に重点を移した。

ユーゴスラビア解体の過程で1992年に勃発したボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、初めてこの項目が適用され、1995年より軍事介入と国連による停戦監視に参加した。続いて1999年のコソボ紛争ではセルビアに対し、NATO初の軍事行動となった空爆(アライド・フォース作戦)を行い、アメリカ空軍主導で行われた印象を国際社会に与えた。

一方で、ソ連崩壊によりソ連の影響圏に置かれていた東欧諸国が相次いで欧州連合(EU)およびNATOへの加盟を申請するようになり、西側の外交的勝利を象徴するものとなった。一方これらの諸国の加盟によって問題も発生した。旧東側諸国の多くがソ連の支配を逃れてNATO加盟を希望する一方、ソ連崩壊により誕生した旧ソ連中枢国家だったロシアは「NATOの東方拡大」と称してこれに警戒・反発を表明しているためである。1991年にソ連も参加して発効されたドイツ最終規定条約では西ドイツを継承する統一ドイツにNATO加盟国としての地位を認める一方で旧東ドイツ領域での外国軍部隊駐留を禁止することが規定された。1994年、「平和のためのパートナーシップ」(PfP)によって、東欧諸国との軍事協力関係が進展。1997年5月にNATOとロシアはNATO・ロシア基本文書に署名し、NATOは新加盟国に対して外国軍部隊について大規模な部隊を恒久的配備しないとした。そのため、新加盟国ではNATO加盟国の外国軍部隊は短期間でローテーションで駐留する方法を取っている。1999年に3か国(ポーランド、チェコ、ハンガリー)、2004年に7か国(スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、旧ソ連バルト三国および旧ユーゴスラビア連邦のうちスロベニア)、2009年に2か国(アルバニアと旧ユーゴスラビア連邦のクロアチア)が加盟。旧ユーゴスラビア連邦からは2017年にモンテネグロが、2020年には北マケドニア[2]が続いた。

こうして旧ワルシャワ条約機構加盟国はソ連以外の加盟国がすべてNATOに参加することになった。旧ソ連各国のうちバルト三国を除くロシア、ウクライナ、モルドバ、ジョージア、ベラルーシなどは加盟していないが、ロシアがウクライナ紛争などで見られるように、東欧・北欧諸国に対して威嚇や挑発を強めているため(「新冷戦」参照)、他の国々にもNATO加盟を模索する動きがある。政府がNATO加盟を希望する国としてはウクライナ[23]、ジョージア[24]がある。

フィンランドやスウェーデンはNATO加盟を求める世論が台頭していた[25][26][27][28][29]ことを背景に、さらに2022年、ロシアがウクライナに侵攻したことを受け、同年5月18日にNATO加盟を申請し[30]、7月5日にブリュッセルで加盟議定書に署名した[31]。なお、両国は加盟申請前からNATOの軍事演習に参加していた[32]。

→「ノルディックバランス」および「北大西洋条約機構によるバルト三国の領空警備」も参照

対テロ戦争

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件への対応については、10月2日に北大西洋条約第5条を発動し、共同組織としては行動しなかったものの、アフガニスタン攻撃(アフガン侵攻、イスラム原理主義武装勢力のタリバンをアフガンから追放した作戦)やアメリカ本土防空、領空通過許可等の支援を実施している[33]。その後の対テロ戦争には賛同しつつも、各国が自主的に参戦するに留め、新生アフガン軍の訓練にNATOの教官が参加することで協力した。

しかし、2003年のイラク戦争にはフランスとドイツが強く反対したために足並みは乱れ、アメリカに追従するポーランドなど東欧の新加盟国と、仏独など旧加盟国に内部分裂した。

2005年にはアフガニスタンでの軍事行動に関する権限の一部が、イラク戦争で疲弊したアメリカ軍からNATOに移譲され、NATO軍は初の地上軍による作戦を行うに至った。2006年7月にはアフガニスタンでの権限を全て委譲され、NATO加盟国以外を含む多国籍軍である国際治安支援部隊(ISAF)を率いることとなった。

→詳細は「国際治安支援部隊」を参照

米露新冷戦

→詳細は「新冷戦」を参照

2002年1月。1992年にワルシャワ条約機構に加盟していた国々との間で調印された「領空開放条約」が発効した[34][35]。

ロシア-グルジア戦争

→詳細は「ジョージア (国) § ロシア-グルジア戦争」、および「南オセチア紛争 (2008年)」を参照

2000年代後半に入り、アメリカが推進する東欧ミサイル防衛問題や、ロシアの隣国であるウクライナ、ジョージア(グルジア)がNATO加盟を目指していることに対し、経済が復興してウラジーミル・プーチン政権下で大国の復権を謳っていたロシアは強い反発を示すようになった。2008年8月にはグルジア紛争が勃発、NATO諸国とロシアの関係は険悪化し、「新冷戦」と呼ばれるようになった。ロシアは2002年に設置されたNATO-ロシア理事会により準加盟国的存在であったが、2008年8月の時点ではNATOとの関係断絶も示唆していたが、2009年3月には関係を修復した。

ロシアによるウクライナ侵攻

しかしロシアはウクライナ、ジョージアのNATO加盟は断固阻止する構えを見せ、ロシアの首相として実権を握り続けていたプーチンは2008年のNATO-ロシアサミットで、もしウクライナがNATOに加盟する場合ロシアはウクライナ東部(ロシア系住民が多い)とクリミア半島を併合するためにウクライナと戦争をする用意がある、と公然と述べた[36]。そしてプーチンの言葉通り、ウクライナにおいて親米欧派政権が誕生したのを機に、クリミア半島およびウクライナ東部にロシアが軍事介入し、ウクライナ東部では紛争となった。

2017年にアメリカで大統領選挙中からNATO不要論を掲げたドナルド・トランプが大統領に就任すると、アメリカとそれ以外の軍事費負担の格差に不満を隠さなくなり、2017年7月にはトランプがNATO事務総長との朝食会の場で、ドイツなどに対して軍事費負担の少なさについて不満を展開。「こんな不適なことに我慢していくつもりはない」と主張するなど[37]、アメリカ軍の関与を縮小する意向を示していた。2019年1月にはトランプがNATO離脱意向を漏らしたと報道された[38]。

2020年、アメリカが領空開放条約から離脱したことを受け、ロシア側も翌年に離脱した[35]。

2021年12月、ロシアは新たにNATOへの加盟を求めるウクライナに対して、ウクライナ周辺の4か所にロシア軍の部隊を集結させ最大17万5000人規模にまで増強して威圧[39](ロシア・ウクライナ危機 (2021年-2022年))。2022年2月24日にウクライナへの全面侵攻を開始した[40]。

11月15日には加盟国のポーランド(ウクライナとの国境に近いプシェヴォドゥフ)にロシア製のミサイルが着弾し、2名が死亡した。NATO史上、加盟国にミサイルによる被害を受けたのは初である[41]。ウクライナの大統領ウォロディミル・ゼレンスキーは、ロシアからの攻撃と発言したが、アメリカのバイデン大統領は、ロシアから攻撃された可能性は低いと発言[41]した。その後、着弾したミサイルについてポーランド・ウクライナ国境近くにあるウクライナ側の電力施設を狙ったロシアのミサイル攻撃に対して、ウクライナ軍が迎撃のために発射したS-300ミサイルだったとの可能性が浮上し、ポーランドの大統領アンジェイ・ドゥダは、ロシアによる意図的な攻撃ではなく「不運な出来事」であったと発表し[42]、NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長は意図的な攻撃やロシアによるNATOへの軍事行動の兆候を否定したうえでウクライナの迎撃ミサイルの公算が大きいという認識を示しつつ、最終的な責任は戦争を始めたロシア側にあると強調した[43]。

ソ連崩壊以降、西側志向と親ロシアの間で揺れてきたウクライナは、ロシアによる全面侵攻を受けてNATOとEUへの加盟を目指す路線を鮮明にし、NATOもロシアの膨張主義を食い止めるためウクライナへの支援を行なっている。2023年6月15~16日開催されたNATOの国防相会合では、ウクライナとの協議隊を「委員会」から対等の立場の「ウクライナ理事会」に昇格させることを決定するとともに、冷戦後では初となる、機密扱いの新地域防衛計画を協議した[44]。

フィンランド加盟

ウクライナ侵攻の影響を受けて、フィンランドはロシアからの攻撃を徹底的に防ぐため、1948年以来、75年間も続けていた中立政策も放棄し[45]、2023年4月4日、NATOに加盟した[18][46][47]。これによってNATO加盟国とロシアの国境線が1340キロメートル延びた。現在、フィンランド軍がNATO軍の一員として欧州北部に滞在するロシア軍に対する防衛工事を始めている[48][49][50]。ロシアはフィンランドに対抗措置を講ずると反発した[51]。

スウェーデン加盟

スウェーデンはナポレオン戦争以後「中立」「非同盟」を200年以上掲げ続けてきたが、ロシアのウクライナへの侵攻を受け、2022年5月に隣国フィンランドと一緒にNATO加盟を申請した。2024年1月23日にトルコ、2月26日にハンガリーと、承認を先延ばした残り2国がスウェーデンの加盟を承認し[52][53]、3月7日、スウェーデンの加盟手続きが完了し、正式な加盟国になった[3][5]。

Remove ads

組織構成

要約

視点

NATOには超国家的な中央機構は存在しておらず、その盟主は「各加盟国の政府それぞれ」であり「各国政府の権利は平等」とされている。そのため中央機関であり、加盟国の政府代表が参加する北大西洋理事会(英: North Atlantic Council、NAC)においては、あらゆる議案が全会一致によって承認・決定されている。多数決の制度は採用されていない。

理事会ではNATOが抱えるあらゆる問題が協議され、各加盟国からの代表によって週1回行われる「常設理事会」と、慣例上年2回行われる外相・国防相など閣僚級の理事会、さらに臨時で行われる首脳会合などによって意思決定が行われる。この席上においてNATO事務総長は理事会の実施する各種会議の議長としての役職を担い、事務総局はその補佐を行う。

理事会の下には、理事会を支援するための常設委員会が設置されており、また必要にあわせて臨時の委員会も設置が可能となっている。

軍事機構に関しては、「軍事委員会」が理事会の決定のもとでNATO軍の各級司令部を統制する。この軍事委員会は任期制の委員長と各加盟国軍の参謀総長クラスの将官によって構成され、下部組織として加盟国の大将・中将により構成される『常設軍事代表委員会』、各国軍の派遣幕僚による「国際参謀部」が付設されている。

- 北大西洋理事会(各種問題の協議)

- 核計画グループ(核問題に関する審議)

- NATO事務総長(理事会主催の会合での議長役)

- 国際事務総局

- 軍事委員会(軍事機構の統括)

- 常設軍事代表委員会

- 国際参謀部

- 常設委員会(理事会の支援)

- NATO事務総長(理事会主催の会合での議長役)

機構軍

当初は軍事計画の立案を実施する「常設グループ」(アメリカ合衆国首都ワシントンD.C.に設置)と「地域計画グループ」(各地域に設置)のみが設置されており、本格的な軍事機構が設置されるのは旧西ドイツが加盟して以降であった。軍事機構の成立後、NATOの各級司令部は概してアメリカ方面と欧州方面とに分かれており、その組織機構の大半は欧州に集中している。

これらの組織は地域レベルの司令部や特定種類の部隊・集団の統括組織としての役割を持つが、平時において下部組織に対しては査察権限のみを有し、指揮統制権は戦時にのみ発生するものとされている。ただし、航空関係の各部隊は即応性を求められることもあり、その大半が既に各級司令部の指揮下に収められている。

発足当初

1960年代以降

現在

- 作戦連合軍(旧欧州連合軍、司令官はアメリカ欧州軍司令官が兼任)

- 欧州連合軍最高司令部(ベルギーのモンス駐在、最上級作戦司令部)

- ブルンスム統連合軍司令部(オランダのブルンスム駐在、 欧州北部を担当)

- ノースウッド連合海上部隊司令部(英国ノースウッド司令部内駐在、管区内の海上部隊を統括・指揮)

- ラムシュタイン連合航空部隊司令部(ドイツのラムシュタイン空軍基地内駐在、管区内の航空部隊を統括・指揮)

- ハイデルベルク連合陸上部隊司令部(ドイツのハイデルベルク駐在、管区内の地上部隊を統括・指揮)

- ナポリ統連合軍司令部(イタリアのナポリ駐在、欧州南部を担当)

- 即応部隊司令部(陸上部隊主体の即応部隊を統括)

- その他部隊

- NATO即応部隊(NRF、ブルンスム、ナポリの司令部がローテーションで指揮を担当)

- 即応部隊航空参謀部

- NATO早期警戒部隊(AWACSの共同運用)

- 海上即応部隊司令部

- 欧州連合軍機動部隊(空中機動部隊)

- 海上打撃・支援部隊

- 第1常設NATO海洋グループ(常設大西洋艦隊、同盟国による持ち回り)

- 第2常設NATO海洋グループ(常設地中海艦隊、同盟国による持ち回り)

- 第1常設NATO対機雷グループ(大西洋における対機雷戦部隊、同盟国による持ち回り)

- 第2常設NATO対機雷グループ(地中海における対機雷戦部隊、同盟国による持ち回り)

- 常設海峡艦隊(同盟国による持ち回り)

- 変革連合軍(旧大西洋連合軍)

- 変革連合軍最高司令部

- 統合軍事センター

- NATO統合軍訓練センター

- NATO海上阻止行動訓練センター

- NATO深海調査センター

- その他の組織

Remove ads

米軍が駐留するヨーロッパの国々

→詳細は「アメリカ欧州軍」を参照

歴史的背景から、第二次世界大戦後、米軍はNATO諸国に多く部隊の配置及び専用基地の保有をしている。以下各国ごとの米軍駐留状況を示す。

在欧米軍の米兵は、10万人を超えており、世界最大の駐留地域となっている[58]。

- ドイツ 約4万0,000人

- イタリア 約1万1,500人

- イギリス 約1万1,000人

- ポーランド 約1万500人

- ノルウェー 約3,000人

- ルーマニア 約2,300人

- スペイン 約2,000人

- トルコ 約2,000人

- ラトビア 約1,600人

- スロバキア 約1,500人

- ベルギー 約1,000人

加盟国

要約

視点

→詳細は「北大西洋条約機構の加盟国」を参照

NATOには北米と欧州を中心に32か国が加盟している。これらの国々の中には、複数大陸に領土を持つ国もあり、南方は北大西洋条約第6条に基づくNATOの「責任領域」を定める大西洋の北回帰線までしかカバーすることができない。当初の条約交渉で、アメリカはベルギー領コンゴなどの植民地を条約から除外するよう主張した[59] [60]。しかし、フランス領アルジェリアは、1962年7月3日の独立まで対象となった[61]。この32か国のうち12か国は1949年に加盟した原加盟国であり、残りの20か国は10回の拡大ラウンドのうちのいずれかの回で加盟している(「北大西洋条約機構の拡大」の項目も参照)。

国防費がGDPの2%を超える加盟国は2022年時点で9か国であったが[62]、2023年7月には11か国[63]となって増え続けている。このうちアメリカがNATOの防衛費(国防費)の70%を負担している[64]。

特別な取り決め

NATOの設立メンバーとして加盟したデンマーク、アイスランド、ノルウェーの北欧3か国は、自国領土に平時の恒久的な基地、核弾頭、連合国の軍事活動を(招待しない限り)認めないという3つの分野で参加を制限することを選択した。しかし、デンマークはグリーンランドにある既存の基地、チューレ空軍基地の維持をアメリカ空軍に許可した[65]。

1960年代半ばから1990年代半ばにかけて、フランスは「ド・ゴール=ミッテラン主義」と呼ばれる政策のもと、NATOから独立した軍事戦略を追求した[66]。2009年にニコラ・サルコジが統合軍司令部と防衛計画委員会への復帰を交渉し、翌年には防衛計画委員会が解散した。フランスは依然として核計画グループから外れた唯一のNATO加盟国であり、アメリカやイギリスとは異なり、核武装した潜水艦を同盟に参加させることはない[67] [68]。

拡大

→詳細は「北大西洋条約機構の拡大」を参照

NATOへの加盟は、個々の加盟行動計画によって管理され、現加盟国の承認を必要とする。例として、北マケドニアは、NATO加盟国になるための加盟議定書に2019年2月に署名し、2020年3月27日に加盟国となった[69] [70]。その加盟は、マケドニア名称論争により、長年ギリシャに阻まれていたが、2018年にプレスパ協定により解決された[71]。その過程で互いに支え合うために、この地域の新規加盟国と加盟候補国は2015年、両国の西にある海域の名を冠した「アドリア海憲章」を制定した[72]。ジョージアも加盟希望国として名を連ね、2008年のルーマニアの首都ブカレストで開かれた首脳会議で「将来の加盟」を約束された[73]が、2014年にアメリカ合衆国大統領バラク・オバマは、同国が加盟への「道筋を現在示していない」と述べている[74]。

ウクライナと欧州やNATOとの関係は政治的に議論を呼んでおり、2014年に親露派大統領のヴィクトル・ヤヌコーヴィチを追放した「ユーロマイダン」抗議デモでは、こうした関係の改善が目標の一つとされた。ウクライナは、東欧で「個別パートナーシップ行動計画(IPAP)」を持つ8か国のうちの1つである。IPAPは2002年に始まり、NATOとの関係を深める政治的意思と能力を持つ国々に開かれている[75]。2019年2月21日、ウクライナ憲法が改正され、EUとNATOへの加盟に向けたウクライナの戦略的方向性に関する規範が、基本法の前文、3つの条項、暫定規定に明記された[76]。2021年6月のブリュッセル・サミットで、NATO首脳は、ウクライナが加盟行動計画(MAP)を不可欠のプロセスとして同盟の一員となり、ウクライナが自国の将来と外交政策を決定する権利を、もちろん外部の干渉を受けずに持つという2008年のブカレスト・サミットでの決定を改めて表明した[77]。2021年11月30日、ロシア大統領のプーチン大統領は、ウクライナにおけるNATOのプレゼンスの拡大、特にロシアの都市を攻撃できる長距離ミサイルや、ルーマニアやポーランドと同様の(ロシアのミサイルに対する)ミサイル防衛システムの配備は、ロシアにとって「レッドライン」の問題であると表明している[78] [79] [80]。プーチンは、アメリカ大統領のジョー・バイデンに対し、NATOが東方へ拡大したり、「我々を脅かす兵器システムをロシア領土の近くに設置したりしない」という法的保証を求めた[81]。NATO事務総長のイェンス・ストルテンベルグは、「ウクライナがいつNATOに加盟できるかを決めるのは、ウクライナとNATO30か国だけだ。ロシアには拒否権も発言権もなく、ロシアには隣国を支配しようとする勢力圏を確立する権利もない」と答えた[82] [83]。

ロシアは、ソ連指導者のミハイル・ゴルバチョフと米欧の交渉担当者の間で交わされた、ドイツの平和的統一を可能にする非公式な理解と矛盾すると考え、さらなる拡張に政治的に反対し続けた[84]。NATOの拡張努力は、モスクワの指導者プーチンからはロシアを包囲し孤立させようとする冷戦時代の試みの継続と見られることが多い[85]が、西側諸国からも批判されている[86]。2016年6月のレバダ世論調査によると、ロシアに隣接する旧東欧圏の国々であるバルト三国とポーランドにNATO軍を配備することは、ロシアにとって脅威であると考えているロシア人が68%もいることが判明した[87]。一方、2017年のピュー・リサーチ・センターのレポートで調査したポーランド人の65%がロシアを「大きな脅威」とし、NATO諸国全体で平均31%がそう答え、2018年に調査したポーランド人の67%が米軍のポーランド駐留に賛成している[88]。

2016年にギャラップ社が調査した非CIS東欧諸国のうち、セルビアとモンテネグロ以外は、NATOを脅威ではなく保護同盟とみなす傾向が強かった[89]。雑誌『セキュリティー・スタディーズ』の2006年の研究では、NATOの拡大は中東欧の民主主義の定着に貢献したと論じている[90]。中国もまた、さらなる拡大に反対している[91]。

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて

2022年、ロシアがウクライナに侵攻した後、フィンランドとスウェーデンでは、NATO加盟を支持する世論が急速に高まった[92]。 フィンランド放送協会(YLE)の2月末発表の世論調査では加盟への支持が53%、スウェーデンでも、大手日刊紙アフトンブラッドが委託した4日発表の世論調査で加盟支持は51%となり、ともに初めて過半数に達した[92][93]。4月中旬、フィンランドとスウェーデンの両国政府は、 ウクライナ侵攻を受けた安全保障政策見直しの一環で、 NATO加盟の検討開始を明らかにした[94]。北欧2か国が加わることで、北極圏、北欧、バルト海地域におけるNATOの能力が大幅に拡大する[95]。これに対し、ロシア安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領はバルト海周辺への核兵器配備を示唆し、加盟を断念するよう牽制した[96]。

2022年5月15日、フィンランド政府は加盟申請の政府方針を決定、スウェーデンも16日に決めた[97]。 両国ともに首相が国会に報告した上で、17日に外相が加盟申請書に署名した[97]。2022年5月18日、フィンランドとスウェーデンが正式にNATOへの加盟を申請[98]。これに対し加盟国のトルコは、政府がテロ組織に指定しているクルディスタン労働者党(PKK)と人民防衛隊(YPG)を両国が支援しているとして、NATO加盟に反対。明確な安全保障上の確約をした上で、トルコに対する輸出禁止を撤回するべきと主張した[99]。同年6月28日、マドリードで開催されたNATO首脳会議において、トルコはフィンランドとスウェーデンがPKKとYPGへの支援を取り止めることなどを条件に、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟申請を支持することで合意した[100] [101]。

2022年7月5日、NATO加盟国はフィンランド、スウェーデンの「NATO加盟議定書」に署名した[102]。 申請から1カ月余りでの承認は異例。全加盟国が国内での批准手続きを終えればNATOは32か国体制となる。同日、カナダ、デンマーク、アイスランド、ノルウェーが、翌6日にエストニアと英国が、7月7日にアルバニアが、7月8日にドイツが、12日にオランダとルクセンブルクが、13日にブルガリアが、14日にラトビア、スロベニアが、15日にクロアチアが、20日にポーランド、リトアニア、ベルギーが、21日に羅が、27日に北マケドニアとモンテネグロが、8月2日にフランスが、8月3日に米国、イタリアが、8月27日にチェコが、9月15日にギリシャとスペインが、16日にポルトガルが、27日にスロバキアが北欧2か国のNATO加盟を批准した。2022年9月までにハンガリーとトルコを除くNATO加盟国が異例の早さで北欧2か国の加盟を批准することを完了した。2022年11月25日、ハンガリーは来年の早い時期に北欧2か国の加盟を批准すると表明した。

2022年9月30日、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアによる4州の一方的な併合宣言への対抗措置として、 NATOへの加盟申請を表明した[103]。 米国のジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官は「現在、ウクライナを支援する最善の方法は、実用的な支援を提供することだ。(NATO加盟を巡る)手続きは別の機会に検討すべきだ」と早期加盟に慎重な見方を示した[104]。 またNATOのストルテンベルグ事務総長は「ウクライナには自身の将来を選択する権利があるとしたが、現在はウクライナ政府への支援に注力している」と述べた[105]。 紛争中のウクライナを加盟させればNATO加盟国は集団的自衛権に基づいて紛争の当事国になるため、NATOもウクライナの加盟申請には慎重姿勢を取るとみられる[104]。

2023年3月、ハンガリーは3月27日から始まる会期で北欧2か国の加盟手続きを開始すると公式に発表した。同年3月18日、トルコのエルドアン大統領はフィンランドのニーニスト大統領との首脳会談で「加盟に必要な条件をフィンランドは履行した」としてフィンランドの加盟承認手続きを先行して始めると明らかにした[106]。2023年3月28日、ハンガリー議会は圧倒的多数でフィンランドのNATO加盟を批准した。一方スウェーデンについては判断を保留とした。 同国とオルバン首相の与党が法の支配を巡り欧州連合(EU)と対立しているという背景もある[107]。2023年3月30日、トルコ議会は全会一致でフィンランドのNATO加盟を批准した。これによりNATO全加盟国がフィンランドの加盟議定書を批准した[108]。一方で、スウェーデンについてはテロ組織への対策が不十分であるとして批准を見送った [109]。

2023年4月4日、フィンランドがNATOに正式に加盟。これによりNATOは31か国体制となった[110]。

2023年7月10日、トルコのエルドアン大統領は3月の議会で先送りされていたスウェーデンのNATO加盟に同意し、議会が10月に再開された際に批准案を提出すると明らかにした[111]。また、ハンガリーも加盟に同意する意向を示し、年内に議会で批准される可能性を示唆した[112][111][113]。2024年1月23日、トルコ議会においてスウェーデンの加盟を承認する法案が可決された[114]。2月26日には唯一未承認だったハンガリーでも、議会で批准案が賛成188、反対4、棄権4で承認され、これによりNATO加盟に必要なすべての加盟国の批准が揃い、32番目の加盟国となることが確定し[115]、NATOは正式に32か国体制となる。同年3月5日にハンガリーが批准手続きを正式に完了させたこと、スウェーデン側も関連書類の準備が整ったことでNATO加盟が正式に決定した。3月7日、スウェーデンは、ワシントンD.Cでの文書寄託手続きを終えて正式に加盟国となり[116]、これによりNATOは32か国体制となった。

Remove ads

第三国との関係

要約

視点

→詳細は「北大西洋条約機構の対外関係」を参照

平和のためのパートナーシップ(PfP)

欧米諸国及び旧ソ連構成国との軍事面を中心とした各種協力を目的として1997年に設立された枠組み[117]。1997年にはPfPとNATO全加盟国で構成される欧州・大西洋パートナーシップ理事会が設立され、50の全参加国での政治上・安全保障上の協力、協議をするための会合が開かれている。

加盟国

地中海ダイアローグ

NATOと地中海諸国の相互理解、地中海地域の安全と安定を目的として1994年に創設された枠組み[117]。

加盟国

イスタンブール協力イニシアチブ

中東諸国との関係強化を目的として2004年に創設された協力枠組み。現加盟国に加え、オマーンおよびサウジアラビアが参加に関心を示している[117]。

加盟国

世界におけるパートナー(グローバル・パートナー国)

他の枠組みに参加していないパートナー国を指し、共通の利益に基づくNATOとの個別の協力の枠組み[117]。

特に東シナ海・南シナ海で力による一方的な現状変更の試みを続け、台湾周辺でも軍事活動を活発化させている中国にはNATOも警戒感を示しており、インド太平洋地域の国々との関係強化を進めている。日本、オーストラリア、韓国、ニュージーランドをアジア太平洋パートナー国(AP4)とし、2022年から2年連続でNATO首脳会議に招待しているほか、AP4各国と国別パートナーシップ協力計画 (IPCP)から格上げとなる国別適合パートナーシップ計画(ITPP)を締結したか、締結を進めている[118]。

パートナー国一覧

日本との関係

自衛隊では在日米軍が使用する武器・弾薬の相互運用性を確保するために、小銃のNATO弾[注釈 5]を使用しているほか、兵器に様々なNATOとの共通規格を採用するとともにNATOカタログ制度に参加している[注釈 6]。

2005年にNATO事務総長が来日、また2007年には内閣総理大臣の安倍晋三が欧州歴訪の一環としてNATO本部を訪問しており、協力関係が構築され始めた。このとき、安倍が来賓として演説を行った北大西洋理事会やNATO加盟各国の代表との会談の中で、加盟各国が軒並み日本との緊密な協力関係を構築することに賛意を表したことが注目された[121]。これ以降、NACの下部組織である政治委員会と自衛隊との非公式協議の開催やローマにあるNATO国防大学への自衛官の留学、NATO災害派遣演習への自衛隊のオブザーバーとしての参加など、実務レベルでの提携も行われるようになった。

2014年5月6日にも、安倍総理が欧州歴訪の際にNATO事務総長のラスムセンと会談[122]。海賊対策のためのNATOの訓練に自衛隊が参加することや、国際平和協力活動に参加した経験を持つ日本政府の女性職員をNATO本部に派遣することなどで合意[122]。さらに日本とNATOとの間で具体的な協力項目を掲げた「国別パートナーシップ協力計画 (IPCP)」に署名した[122]。

2018年5月、北大西洋理事会は、ブリュッセルの在ベルギー日本大使館にNATO日本政府代表部を開設することに同意[123]。2018年7月1日、NATO日本政府代表部を開設した[124]。

2022年6月29日、スペインの首都マドリードで開催されたNATO首脳会議(北大西洋理事会)には日本の内閣総理大臣として初めて岸田文雄が、同じくグローバル・パートナー国のオーストラリア、ニュージーランド、韓国の首脳と共に出席した。

2023年5月9日、駐米大使の冨田浩司はNATOが東京連絡事務所を開設する方向で検討を進めていると明らかにした[125]。しかし、フランス大統領のエマニュエル・マクロンを始め[126][127]、中国やロシアの近隣諸国が日本国内への事務所設置に強く反対したことから、2025年6月に断念した[128][129]。

2023年7月10日、リトアニアの首都ビリニュスで開かれたNATO首脳会議に出席した。岸田とストルテンベルグ事務総長は会談後、サイバー防衛や宇宙安全保障、偽情報への対処など16分野での安全保障協力を明記した「国別適合パートナーシップ計画(ITPP)」を発表した[130]。2014年に策定されたIPCPを発展させたもので、対象期間は2023年から2026年の4年間[131]。

2023年時点で、日本は「グローバル・パートナー国」と位置付けられている[132]。

近年の具体的な協力

- 2007年、アフガニスタンにおける人道支援において、「日本の草の根・無償資金協力」の枠組みを活用したPRT(地方復興支援チーム)に外務省職員1名を連絡調整員として派遣した[133]。さらに ISAF(国際治安支援部隊)司令部内のNATO上級文民代表事務所にも連絡調整員が派遣された[134]。

- 2014年9月25日、IPCPに基づき NATOオーシャン・シールド作戦参加部隊と自衛隊部隊との海賊対処共同訓練を実施[135]。

- 2019年6月より、NATO海上司令部(MARCOM)へ海上自衛隊より連絡官(在英国防衛駐在官)を派遣[117]。

- 2019年11月、NATO本部諮問・指揮統制幕僚部に対して3代目となる女性自衛官を派遣(2代目までは女性・平和・安全保障(WPS)オフィスへ派遣)。2021年11月、4代目となる女性自衛官をNATO本部国際機関/NGO協力オフィスに対して派遣[117]。

- 2023年3月、トルコ・シリア地震に関し、NATOからの要請を受けパキスタンにある緊急援助物資を航空自衛隊のKC-767空中給油・輸送機がトルコへ輸送[136]。

- 2023年3月30日、日本政府はウクライナに対する殺傷性のない装備品の供与を実施するため、 NATOのCAP(ウクライナのための包括的支援パッケージ)信託基金に対して3,000万米ドルを拠出[137]。

- 2023年6月16日、ドイツ空軍が主導しNATO加盟国が参加する最大規模の空軍演習「エアディフェンダー23」に内倉浩昭航空幕僚長と幹部自衛官3名がオブザーバーとして参加[138][139]。

国際サイバー防衛協力への参画

韓国との関係

韓国はNATOパートナーであり、またNATO以外の主要な同盟国として複数分野で協力してきた。近年の協力ではアフガニスタン戦争後の復興、ソマリア沖の海賊に対するアデン湾における商船護衛がある[143]。

2022年、韓国はNATOの補助組織であるサイバー防衛協力センター(CCDCOE)に貢献国として参加した[144]。

Remove ads

介入した紛争

この節の加筆が望まれています。 |

NATOが介入したのはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、コソボ紛争、マケドニア紛争、アフガニスタン紛争、2011年リビア内戦である。

2011年リビア内戦においては、2011年3月17日にリビア上空の飛行禁止区域を設定した国連安保理決議1973が採択されたことを受け、3月19日よりNATO軍が空爆を開始し[145]、反体制派のリビア国民評議会を支援。リビアのカダフィ政権崩壊において最大の要因を為した。

米国依存・戦略変化による諸問題

要約

視点

この節は言葉を濁した曖昧な記述になっています。 |

多くの有識者やメディアにおいても、NATOがアメリカ合衆国主導[146]、アメリカ合衆国に欧州諸国が依存した集団防衛組織である問題がある。その代わりに、第二次世界大戦後から2020年代まで欧州は軍事にお金を使わず、アメリカ合衆国に軍事的に保護で発展してきた。NATOの対米依存に不満な米国のトランプ前大統領の2期目に備え、米国依存から脱却する「改革」が行われるようにはなった[147][148]。 それでも、欧州は経済的にも強い対米依存を続けているため、米の合意なしに軍事行動を起こすことは既に不可能な状態[149]であるとされている[150][151]。

また、シャルル・ド・ゴール大統領時代のフランスは独自路線を追求した際には「脱退」していた時期がある。1958年に大統領に就任したド=ゴールは、米英の核独占を批判し、フランスの核実験を進めた。英米が批判すると1966年5月に「脱退」を表明し、7月1日からNATO軍を撤退させた際、その理由として「アメリカ合衆国連邦政府(アメリカ軍)主導による軍事計画の進行」であることを挙げている。ただし、NATO理事会、政治委員会、経済委員会、防空警戒管制システムなど、在仏NATO軍以外は継続するなどNATO離脱はしなかった。ドゴールの実態は西側諸国同盟と同盟関係は続けるが核兵器関連は「独自」という路線であった。フランスが2009年4月4日に43年ぶりに復帰したが、実際には「脱退」期もNATO軍と軍事行動を取っていた。復帰直前のフランス国内の世論調査でも賛成が約6割であった[152]。復帰後も核保有しているヨーロッパのNATO加盟国はイギリスとフランスのみであるが、イギリスはアメリカ・イギリス相互防衛協定により米英双方の合意なしにそれぞれの国の核兵器を管理することを禁止しているため、独立して核兵器を管理しているのはフランスのみである[153]。

また米国はヨーロッパ各国に多数の米軍基地を有しており、イタリア・ドイツ・ノルウェーなどにある米軍基地内にはニュークリア・シェアリングによって、核ミサイルが厳重に保管されている。しかし、これらを使用する権限はアメリカ合衆国にあり、駐留国にはない。一方フランスは自国で核弾頭を200発ほどを保有しているのみで、フランスだけではヨーロッパ全体を防衛することができないため、欧州は70年以上アメリカ軍の核の傘にいると批判の的になっている[153]。

冷戦期には対立するソビエト連邦主導の集団防衛組織のワルシャワ条約機構の加盟国は、完全にソ連の衛星国、従属国であった(独自路線に対するソ連によるチェコスロヴァキアへの軍事侵攻など)。それでも、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンは、ウクライナ侵攻を宣言した演説「特別軍事作戦の実施について」内の演説にて、「NATOは、アメリカ合衆国の外交の道具でしかない。」と主張した[154]。対立するロシア政府はNATO加盟国を独立国として扱っていないとの声明を長年出しており、会見を行うときも「米国とその属国」との表現をしている[155]。2024年時点でアメリカ合衆国としては、欧州の安全保障を犠牲にしてでも、対中華人民共和国というインド太平洋地域の安全保障により多くの資源と関心を集中させたい。アメリカ合衆国が中国を「自国と同格の敵対国」とみている中で、欧州米国が果たしてきた役割の一部を引き受けなければならない状況にある[156]。

Remove ads

歴代事務総長

→「北大西洋条約機構事務総長」を参照

関連作品

- ジョン・ハケット『第三次世界大戦』(上下巻、青木榮一訳、講談社文庫、1984年)

- トム・クランシー、ラリー・ボンド『レッド・ストーム作戦発動』(上下巻、文春文庫)

- 青池保子『エロイカより愛をこめて』

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads