热门问题

时间线

聊天

视角

中華民國陸軍

中華民國陸上軍種 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中華民國陸軍,為中華民國國軍陸上武裝部隊,隸屬國防部陸軍司令部,現有3個軍團、4個防衛指揮部、1個航空特戰指揮部、4個地區指揮部、4個裝甲兵旅、3個機械化步兵旅、3個砲兵指揮部、2個航空旅、1個飛行訓練指揮部、1個特種作戰指揮部、11個新訓步兵旅、20個縣市後備旅[2]、6個後備召集訓練中心和5個守備大隊,總兵力約為13.2萬,兵力為三軍之最。

此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2012年6月2日) |

2011年出版《中華民國一百年國防報告書》指出中華民國陸軍任務是:「平時戍守本島、外島各地,以建置基本戰力與整備應變作戰能力為主,執行應急戰備任務,協力維護重要目標安全,並依令支援反恐行動及主動協助地區災害防救;戰時各作戰區(防衛部)及所屬部隊,受國軍聯合作戰指揮中心指揮,聯合海軍、空軍地面兵力,遂行聯合作戰,擊滅進犯敵軍,確保國土安全。」

Remove ads

歷史

革命爆發後,各地革命黨人及新軍紛紛獨立響應,脫離清政府。1912年,臨時政府成立後,得到各地區革命政府承認,新軍歸附為臨時政府旗下的革命部隊。

中華民國北洋政府成立後,全國各地革命軍皆歸附為北洋政府軍。 袁世凱逝世後,再無人能夠統領全國北洋軍,隨後各地北洋軍分裂成各軍閥割據一方。

孫中山於廣州成立政府,並建立屬於中國國民黨的革命部隊,史稱黃埔建軍。國民革命北伐後,舊北洋軍閥紛紛被消滅或改編為國民革命軍,獲得統一。

- 1946年6月1日,國民政府軍事委員會軍訓部與同盟國中國戰區中國陸軍總司令部合併整編為「陸軍總司令部」。[4] [5]

- 1949年,退守臺灣的陸軍部隊,總計20個軍、57個步兵師、1個裝甲旅。

- 1951年,4個防守區、12個軍(第5軍駐金門山外、第6軍駐臺北圓山、第18軍駐宜蘭羅東、第19軍駐金門舊金城、第50軍駐苗栗大同國小、第52軍駐桃園楊梅中學、第54軍駐高雄旗山、第67軍駐臺北板橋、第75軍駐嘉義山仔頂、第80軍駐高雄鳳山,後移防臺南光復營區、第87軍駐彰化南郭國小、第96軍駐澎湖馬公)整編為南北兩個軍團、8個軍(第1軍(原第50軍)駐新竹苗栗、第2軍(原第67軍)駐臺中、第3軍(原第87軍)駐臺北、第4軍(原第5軍與第19軍合併)駐桃園、第7軍(原第18軍)駐屏東、第8軍(原第52軍)駐金門、第9軍(原第75軍)駐嘉義、第10軍(原第80軍)駐臺南)、38個步兵師,各軍轄有3個步兵師。

- 1952年,調整建制,整編為12個軍、28個步兵師,各軍轄有2個步兵師。

- 1954年,撤銷北中南東4個防守區,整編成南北兩個軍團(第一軍團、第二軍團)、8個軍和25個步兵師;裝甲兵旅改編為裝甲兵司令部,下轄2個裝甲師(裝甲第1、2師)。

- 1955年,第45師奉令與海軍陸戰隊第二旅整編為海軍陸戰隊第一師。

- 1956年,8個軍整編為6個軍(第1軍駐新竹、第2軍駐臺中、第3軍駐臺北,與駐金門第8軍互換番號、第8軍駐金門、第9軍駐嘉義、第10軍駐臺南,後移防高雄旗山)、21個步兵師、2個裝甲師、1個海軍陸戰師和9個預備師。

Remove ads

- 1959年,實施「前瞻案」,編成15個前瞻步兵師(步兵第17、19、26、27、32、33、34、41、58、68、69、81、84、92、93師)。前瞻步兵師每師編制約11,353人,輪調外島兵力撥補目標平均在九成以上。其編制上有3團9步兵營。砲兵指揮部砲兵營擴編為4個(三個105榴彈砲兵營與一個155榴彈砲兵營)。師砲兵指揮部砲兵營番號以其師之番號乘4賦予,數字最大營即為155榴彈砲兵營。師砲兵的砲兵營建制火砲為12門。

- 1962年,編成6個輕裝步兵師(步兵第9、10、46、49、51、57師)。

- 1966年,第81師奉令與海軍陸戰隊第一旅整編為海軍陸戰隊第二師。

- 1969年,實施「嘉禾一號專案」,廢團改旅,以旅為基本單位,以師為高級單位,編成2個裝甲師(裝甲第1、2師)、1個裝甲步兵師(裝甲步兵第33師)、11個重裝步兵師(步兵第17、19、26、27、34、58、68、69、84、92、93師)、6個輕裝步兵師(步兵第9、10、46、49、51、57師)、9個預備師(預備第1、2、3、4、5、6、7、8、9師),步兵第32師改編為預備第3師,步兵第33師改編為裝甲步兵第33師,步兵第41師改編為預備第4師。裝甲師轄2個裝甲旅(2個戰車營和1個裝甲步兵營)及1個裝甲步兵旅(1個戰車營和2個裝甲步兵營),裝甲步兵師轄1個裝甲旅及2個裝甲步兵旅,以及師部連、憲兵連、裝甲騎兵營、工兵營、通信營、砲兵指揮部、支援指揮部。重裝步兵師轄3個步兵旅(3個步兵營)、砲兵指揮部(3個105榴砲兵營、1個155榴砲兵營,戰時增編1個防空營)、支援指揮部(補給運輸營、保養營、衛生營)。輕裝步兵師轄步兵指揮部(5個步兵營)、砲兵營、支援營(補給連、運輸連、保養連、衛生連)。預備第1、2、3、4、6、7、8師依重裝步兵師型態編成,預備第5、9師依輕裝步兵師型態編成。

- 1970年,實施「嘉禾二號專案」,裝甲第1師改編為裝甲第1、4旅,裝甲第2師改編為裝甲第2、3旅,編成4個裝甲旅。裝甲旅編制為2個戰車營、1個裝甲步兵營、1個裝甲砲兵營,1個支援營(保養連、運補連、衛生連)以及旅部連、通信連、裝甲騎兵連、反裝甲連、工兵連、以及憲兵排。裝甲步兵第33師改編為步兵第33師,將編餘戰車營撥給重裝步兵師,每個重裝步兵師各編成1個直屬戰車營。

- 1976年1月,第一軍團、第二軍團改番號為第三軍團、第五軍團,8月再改番號為第六軍團、第十軍團,第1、2、3、8、9、10軍改番號為第21、32、43、58、69、20軍,步兵第9、10、17、19、26、27、33、34、46、49、51、57、58、68、69、84、92、93師改番號為步兵第109、210、117、319、226、127、333、234、146、249、151、257、158、168、269、284、292、193師,預備第1、2、3、4、5、6、7、8、9師改番號為步兵第101、302、203、104、305、206、307、108、309師,裝甲第1、2、3、4旅改番號為裝甲第51、42、73、64旅,空降第1、2旅改番號為空降第71、62旅;第21軍、第58軍砲兵指揮部併入第六軍團、第十軍團,第43軍砲兵指揮部併入訓練作戰發展司令部。

Remove ads

- 1977年,實施「靖安一號專案」,陸軍特種作戰第4總隊→陸軍特種作戰第24總隊→第41、42、43、44大隊→憲兵第205指揮部(第311、312、313、314營)。

- 1979年,實施「靖安二號專案」,陸軍特種作戰第1總隊→陸軍特種作戰第31總隊→憲兵第204指揮部(第323、324、325、326營)、陸軍特種作戰第2總隊→陸軍特種作戰第42總隊→憲兵第205指揮部(第315、316、317、318、319、320、321、322營)、陸軍特種作戰第3總隊→陸軍特種作戰第63總隊→第31、32、33、34大隊→憲兵第205指揮部(第315、316、317、318、319、320、321、322營)。

- 1980年,實施「靖安三號專案」,陸軍特種作戰第3總隊→陸軍特種作戰第63總隊→靖安2號各特戰總隊編餘合併為陸軍空降獨立第53旅,後續於臺南知母義營區整編,移防至臺中清泉崗營區成立憲兵第206指揮部(第327、328、329、330、331、332營),1984年併編至憲兵第205指揮部。

- 1979年,實施「崑崙專案」,「訓練作戰發展司令部」改組整編為第八軍團,各軍團砲兵群裁撤,下屬砲兵營編入各軍砲兵指揮部,第21軍(馬祖軍)改組整編為馬祖防衛司令部,新設澎湖防衛司令部,第43軍軍部兼澎湖防衛司令部。此時,陸軍編成3個軍團(第六軍團、第八軍團、第十軍團)、5個軍(第20軍駐臺中后里、第32軍駐新竹、第43軍駐澎湖、第58軍駐嘉義、第69軍駐臺北)、27個師(12個重裝步兵師(步兵第117、127、158、168、193、226、234、269、284、292、319、333師)、6個輕裝步兵師(步兵第109、146、151、210、249、257師)、9個預備師(步兵第101、104、108、203、206、302、305、307、309師))、6個獨立旅(裝甲第42、51、64、73旅、空降第62、71旅)。

- 1980年,實施「陸精一號專案」,第六軍團裝甲騎兵第202團、第八軍團裝甲騎兵第208團改編為裝甲第95、86旅;12個重裝步兵師直屬戰車營編成戰車第701、702、703、704群。至此,陸軍編成6個裝甲旅,3個軍團各轄2個裝甲旅,第六軍團、第八軍團、澎湖防衛司令部、金門防衛司令部各轄1個戰車群。

- 1980年,實施「陸精二號專案」,將12個重裝步兵師各師所屬3個105公釐、1個155公釐榴彈砲兵營,以及9個預備師每師所屬3個105公釐榴彈砲兵營,每營所轄的3個砲兵連併成2個連,原來每連4門砲增加為6門砲,全營12門火砲總數不變;第3個連則視日後火砲獲得狀況再復編。整編後每個砲兵營可精簡1個砲兵連連部組的員額,但各砲兵連的前進觀測組從3組增加為5組(全營共10組,原來為9組),營部連則增加射擊計算兵及水平作業兵各1人,以作為將來增編第3個砲兵連的準備。總共12個155榴彈砲兵營與63個105榴彈砲兵營可精簡員額1,338人(官312、士444、兵582),節約的員額部分提供陸精三號專案增編8英寸自走榴彈砲兵營使用。金門防衛司令部砲兵指揮部下轄原有8個砲兵營,減少為6個營(第610、618、638、639、641、643營)。

- 1981年,實施「陸精三號專案」,為陸軍M110 8英寸自走榴砲與M109 155公釐自走裝甲榴砲換裝計畫(代號「陸精三之一號專案」),以及工蜂六A式火箭砲兵部隊編成(代號「陸精三之二號專案」)。

- 1984年,實施「陸精四號專案」,編成2個機械化步兵師,步兵第109、249師納編戰車第702、704群,整編為機械化步兵第109、249師;4個預備師併入4個輕裝步兵師。金門防衛司令部所屬4個重裝步兵師分兩梯次減編、減裝為外島步兵師,各師編制兵力均不一,第319師(金東師)、第127師(金西師)、第284師(南雄師)3個師各約8,600人,第158師(烈嶼師)較多,約8,700人。原有師屬支援指揮部縮編為支援營,轄下各營縮編為連;戰車營裁撤,另外第146輕裝步兵師(金中師)撤退移防回臺灣本島,因應第146師後撤回臺灣,原第146師防區改由第127師第379旅接防。1984年11月第43軍軍部不在兼任澎湖防衛司令部,第43軍軍部及所屬部隊移防回臺灣,駐地臺南市東區平實營區

- 1989年,實施「陸精六號專案」,在金門擔任預備部隊的第284師步兵第3、6、9營改為基幹營,又再減少約1,500名員額。再次編成六個戰車營,分別是:第117師第783營、第151師第784營、花防部第785營、第226師第786營、第234師第787營、第269師第788營、第292師第789營、第333師第790營。

- 1989年,實施「陸精七號專案」,第32軍(新竹軍)移駐花蓮,納編步兵第210師,整編為花東防衛司令部,首任司令顏忠誠中將;第20軍(后里軍)整編為成功嶺新兵訓練中心,首任指揮官童兆陽中將;第43軍(臺南軍)、第58軍(嘉義軍)、第69軍(臺北軍)裁撤。至此,陸軍無「軍」級編制。

- 1990年,原來直屬國防部參謀本部的澎湖防衛司令部、金門防衛司令部、馬祖防衛司令部,改隸屬於陸軍總司令部。

Remove ads

- 1997至2001年,實施「精實案」。裁撤所有師級和獨立旅,保留8個師級指揮機構,編成39個聯合兵種旅(聯兵旅),分為14個打擊旅及25個守備旅。打擊旅方面,編成3個摩托化步兵旅(摩托化步兵第200、269、298旅)、3個裝甲步兵旅(裝甲步兵第351、373、395旅)、5個裝甲旅(裝甲第503(與戰車第703群合併整編)、542、564、584(與戰車第701群合併整編)、586旅)、2個空中騎兵旅(空中騎兵第601、602旅)和1個特種作戰旅(特種作戰第862旅),共5種類型。守備旅方面,第六軍團下轄步兵第106、116、118、152、153、176、178旅,第八軍團下轄步兵第103、108、117、137旅,第十軍團下轄步兵第102、104、157、169、192旅,花東防衛司令部下轄步兵第128、129旅,澎湖防衛司令部下轄步兵第168旅,金門防衛司令部下轄步兵第119、127、158旅,馬祖防衛司令部下轄步兵第193、194、195旅。精實案完成後,陸軍編成3個軍團(第六軍團、第八軍團、第十軍團)、4個防衛部(花東防衛司令部、澎湖防衛司令部、金門防衛司令部、馬祖防衛司令部)、2個兵種部(航空特戰司令部、飛彈司令部)。3個軍團下轄8個師級指揮機構(第16、19、26、33、34、46、49、51師),航空特戰司令部下轄2個空中騎兵旅和1個特種作戰旅,飛彈指揮部下轄2個飛彈群(飛彈第606、608群)[6]。

- 2004至2007年,實施「精進案」[7]。陸軍總司令部降編為陸軍司令部;3個軍團、4個防衛指揮部、航空特戰指揮部保留,後勤指揮部裁撤,併入聯合後勤司令部;8個師級指揮機構中,第26師整編為關渡地區指揮部,第51師整編為蘭陽地區指揮部,其餘6個全數裁撤,至此,陸軍無「師」級編制;3個摩托化步兵旅和3個裝甲步兵旅整編為3個機械化步兵旅,10個步兵旅改隸後備司令部,編成8個後備旅。39個聯兵旅,透過整併打擊旅、裁撤守備旅、改隸後備旅、整編指揮部、降編守備隊等措施,整編為3個機械化步兵旅(機械化步兵第200、269、298旅)、4個裝甲旅(裝甲第542、564、584、586旅)、2個航空旅(航空第601、602旅)、1個兵種指揮部(特戰第862旅更銜特種作戰指揮部,下轄特戰第862、871群)、7個地區指揮部(關渡地區指揮部、蘭陽地區指揮部、臺東地區指揮部、東引地區指揮部、北高地區指揮部、莒光地區指揮部、烈嶼地區指揮部)、2個守備隊(金東守備隊、金西守備隊)。飛彈指揮部改隸屬於參謀本部,戰術飛彈部隊移編空軍防空砲兵指揮部。

- 2011至2014年,實施「精粹案」[8]。於精進案改隸後備司令部的8個後備旅復歸陸軍,整編為步兵第104、153、203、206、257、302旅,隸屬各軍團,專責新兵訓練任務[9]。聯合後勤司令部裁撤,兵工整備發展中心、各基地勤務廠與陸軍保修指揮部整編為陸軍後勤指揮部,專責三軍通用後勤,各地區支援指揮部和支援營配屬各軍團和防衛部。機械化步兵第200、298旅沿襲原師級番號,改番號為機械化步兵第234、333旅。北高地區指揮部、莒光地區指揮部、烈嶼地區指揮部降編守備大隊,馬祖防衛指揮部直屬部隊整編為南竿守備大隊,金東守備隊、金西守備隊整編為金門守備大隊。特種作戰指揮部裁撤特戰第862、871群,直接管制各特種作戰營。

- 2019年4月,由時任國防部部長嚴德發下令以美軍聯兵營及解放軍合成營為師,將陸軍各裝甲旅、機械化步兵旅與關渡地區指揮部下轄戰車營、機械化步兵營混合編組成「聯兵營」,發揚聯合兵種作戰能力。共精簡1個戰車營和6個機械化步兵營近3,000人,約1個聯兵旅的兵力,將其兵力充實其它部隊。聯兵營構想是為適應未來地面防衛作戰型態,將地面部隊朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展。

- 為強化指揮管制能力,聯兵營採「雙副營長」制度,過去一個營的編制為一名營長、一名副營長,但聯兵營採「雙副營長」制度,分別是一名營長、兩名副營長,因聯合兵種營涵蓋不同專業,除了營長養成須具備多專才,也透過具備不同專才的兩名副營長相互搭配,達到「互補」功效。例如,若營長為戰車兵出身,副營長就可能具備砲兵、輪型甲車專長[10]。

- 裝甲旅編成3個聯兵營,每個聯兵營配置2個戰車連、1個機械化步兵連、1個火力支援連、1個戰鬥支援連。

- 機械化步兵旅編成3個聯兵營,每個聯兵營配置2個機械化步兵連、1個戰車連、1個火力支援連,1個戰鬥支援連。

- 各聯兵營增編1個「火力支援連」,包括刺針飛彈排、標槍飛彈排、拖式飛彈排、迫擊砲排、偵查排、狙擊組等[11]。

- 各聯兵營營部改稱「戰鬥支援連」,增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官,並增加衛生排等[12]。

- 主要調整單位:裝甲第542、564、584、586旅、機械化步兵第234、269、333旅、關渡地區指揮部的2個機械化步兵營

- 蘭陽地區指揮部、臺東地區指揮部、外離島部隊,維持原編制[13][14][15]。

- 2019年9月5日,時任參謀總長的沈一鳴上將主持裝甲第586旅聯合兵種營成軍典禮,亦是國軍首支聯兵營部隊成軍[16]。

- 2020年11月,陸軍完成「聯合兵種營」編組,已完成7個打擊旅(各設3個聯兵營)、1個地區指揮部(設2個聯兵營),合計23個聯兵營的編組。此外,在機動力方面,國防部報告特別指出,配合主戰裝備的漸次獲裝,打擊部隊平均機動速率可大幅提升達到70Km/H,較過去增加20Km/H,有效發揮聯合兵種營快速機動應援的作戰特性[17]。

- 國防部全民防衛動員署2022年起增編為26個旅級部隊,復改編單位包括:隸屬陸軍步兵第101、109、117、137、249旅,任務屬於「海岸守備旅」;至於新編隸屬國防部全民防衛動員署後備指揮部後備北區、後備中區、後備南區第二召訓中心、20個縣市後備旅[2],任務屬於「縱深守備旅」[18][19]。

- 2021年元旦起,新編成兩個後備步兵旅,由現行南區、北區常備兵役軍事訓練專長訓練中心擴大整編為步兵第117、109旅,並依照期程管制北、中、南地區,再度新編三個後備步兵旅(步兵第101、137、249旅),新編5個後備步兵旅,編制均為「五步一砲」[20][21],新編3個後備第二召訓中心[22]與20個縣市後備旅,預計2025年以前全數整編成軍[23][24]。共計新整編28個旅級單位[25](後備步兵旅由原來10個[26]增編為38個[27][2])

- 後備步兵101旅,2021年7月整編成軍[22]。

- 2022年7月1日,後備指揮部編配陸軍司令部。

- 後備步兵137旅,2022年9月整編成軍[28]

- 後備步兵249旅,2023年1月6日整編成軍[29]。

國軍共有二十個縣市後備旅,其定位為「城鄉守備旅」,平時一個縣市後備旅的編制人數只有廿四人,國防部自2023年二月起陸續擴編各縣市後備步兵旅基幹人力,目前已有新北、新竹、臺中、高雄後備步兵旅編成,2023下半年預計再編成4個縣市後備旅[23],剩餘10個縣市後備旅將於2025年編完[24]。新編成的後備旅編制人數超過一百五十人,旅長、營長、重要幹部皆是現役軍人,且編制十五位退役軍官回聘的「雇員教官」,負責訓練受召人員,減少常備人員負擔,因為退役軍官過往的軍旅經驗,能與現役幹部相輔相成[30]。

組織

- 內部單位(1作戰部、1室、9處)

- 附屬機關(11指揮部、2學校)

- 任務編組(2中心)

- 132,000人

陸軍第六軍團指揮部(北部地區)「前鋒部隊」:中華民國桃園市

陸軍第六軍團指揮部(北部地區)「前鋒部隊」:中華民國桃園市

- 砲兵第21指揮部「金鷹部隊」:中華民國桃園市指揮官少將

- 化學兵第33群「龍騰部隊」:中華民國桃園市指揮官少將

- 工兵第53群「龍華部隊」:中華民國桃園市指揮官少將

關渡地區指揮部「虎嘯部隊」:中華民國新北市(2007年1月1日將步兵第176旅(基隆旅)及第178旅(淡海旅)合併改編而成,原國民革命軍第36師,陸軍第226師)指揮官少將

關渡地區指揮部「虎嘯部隊」:中華民國新北市(2007年1月1日將步兵第176旅(基隆旅)及第178旅(淡海旅)合併改編而成,原國民革命軍第36師,陸軍第226師)指揮官少將 蘭陽地區指揮部「黃龍部隊」:中華民國宜蘭縣蘭指部指揮官少將

蘭陽地區指揮部「黃龍部隊」:中華民國宜蘭縣蘭指部指揮官少將 機械化步兵第269旅「雄獅部隊」:中華民國桃園市269旅旅長少將

機械化步兵第269旅「雄獅部隊」:中華民國桃園市269旅旅長少將 裝甲第542旅「迅雷部隊」:中華民國新竹縣542旅旅長少將

裝甲第542旅「迅雷部隊」:中華民國新竹縣542旅旅長少將 裝甲第584旅「登步部隊」:中華民國新竹縣584旅旅長少將

裝甲第584旅「登步部隊」:中華民國新竹縣584旅旅長少將- 步兵第153旅「翔龍部隊」:中華民國宜蘭縣153旅旅長上校

- 步兵第206旅「威武部隊」:中華民國新竹縣206旅旅長上校

- 步兵第109旅「虎躍部隊」:中華民國桃園市——原陸軍北區專長訓練中心「前鋒部隊」,2021年1月1日擴編,由群擴編成旅[35][36]

- 步兵第249旅「龍虎部隊」:中華民國苗栗縣249旅旅長上校

陸軍第十軍團指揮部(中部地區)「崑崙部隊」:中華民國臺中市

陸軍第十軍團指揮部(中部地區)「崑崙部隊」:中華民國臺中市

- 砲兵第58指揮部「虎鋒部隊」:中華民國臺中市58砲兵指揮官少將

- 化學兵第36群「藍天部隊」:中華民國臺中市指揮官少將

- 工兵第52群「光隆部隊」:中華民國嘉義市指揮官少將

- 機械化步兵第234旅「長城部隊」:中華民國臺中市(2013年4月1日,機械化步兵第200旅「古北部隊」改番號,原國民革命軍步兵第25師,陸軍步兵第234師)234旅旅長少將

裝甲第586旅「鍾山部隊」:中華民國臺中市586旅旅長少將

裝甲第586旅「鍾山部隊」:中華民國臺中市586旅旅長少將- 步兵第101旅「堅實部隊」:中華民國嘉義縣101旅旅長上校

- 步兵第104旅「常山部隊」:中華民國臺中市104旅旅長上校

- 步兵第257旅「軍魂部隊」:中華民國嘉義縣257旅旅長上校

- 步兵第302旅「虎威部隊」:中華民國臺中市302旅旅長上校

陸軍第八軍團指揮部(南部地區)「干城部隊」:中華民國高雄市

陸軍第八軍團指揮部(南部地區)「干城部隊」:中華民國高雄市

- 砲兵第43指揮部「天雷部隊」:中華民國高雄市43砲兵指揮官少將

- 化學兵第39群:中華民國臺南市指揮官少將

- 工兵第54群「神斧部隊」:中華民國臺南市指揮官少將

- 機械化步兵第333旅「埔光部隊」:中華民國屏東縣(2013年7月1日,機械化步兵第298旅「埔傳部隊」改番號,原國民革命軍第2師,陸軍第333師)298旅長少將

裝甲第564旅「少康部隊」:中華民國高雄市564旅旅長少將

裝甲第564旅「少康部隊」:中華民國高雄市564旅旅長少將- 步兵第203旅「實踐部隊」:中華民國臺南市203旅旅長上校

- 步兵第117旅「海鵬部隊」:中華民國高雄市 ——原陸軍南區專長訓練中心,2021年1月1日擴編,由群擴編成旅[35][36]

- 步兵第137旅「南威部隊」:中華民國臺南市137旅旅長上校

陸軍花東防衛指揮部(東部地區)「正義部隊」:中華民國花蓮縣

陸軍花東防衛指揮部(東部地區)「正義部隊」:中華民國花蓮縣

- 陸軍教育訓練暨準則發展指揮部「武略部隊」:中華民國臺灣桃園市龍潭區

- 陸軍部隊訓練北區聯合測考中心「捷豹部隊」:中華民國新竹縣湖口鄉、北測指揮官少將

- 陸軍部隊訓練南區聯合測考中心「潼關部隊」:中華民國臺南市白河區、南測指揮官少將

- 陸軍砲兵部隊測考中心 「精訓部隊」:中華民國雲林縣斗六市、砲兵測考指揮官少將

- 陸軍裝甲訓練指揮部「精是部隊」:中華民國新竹縣湖口鄉、裝甲訓練指揮官少將

- 陸軍砲兵訓練指揮部「湯山部隊」:中華民國臺南市永康區、砲兵訓練指揮官少將

- 陸軍步兵訓練指揮部「金湯部隊」:中華民國高雄市鳳山區、步兵訓練指揮官少將

- 陸軍通信電子資訊訓練中心兼陸軍通信兵部隊測考中心「虎嶺部隊」:中華民國桃園市平鎮區、通信電子訓練指揮官少將

- 陸軍化生放核訓練中心「花岡部隊」:中華民國桃園市八德區、化生訓練指揮官少將

- 陸軍工兵訓練中心「金陵部隊」:中華民國高雄市燕巢區、工兵訓練指揮官少將

- 空降訓練中心:中華民國臺灣省屏東縣

- 特戰訓練中心:中華民國臺中市谷關

- 陸軍後勤訓練中心「精勤部隊」

- 陸軍無人機訓練中心:中華民國臺南市白河區、無人機訓練中心主任上校

- 陸軍後勤指揮部「精勤部隊」:中華民國臺北市南港區

- 陸軍兵工整備發展中心:中華民國南投縣集集鎮、兵工整備指揮官少將

- 陸軍汽車基地勤務廠廠長上校

- 陸軍飛彈光電基地勤務廠廠長少將

- 陸軍通信電子器材基地勤務廠廠長上校

- 陸軍航空基地勤務廠廠長少將

- 陸軍第一地區支援指揮部一支部指揮官上校

- 陸軍第二地區支援指揮部二支部指揮官上校

- 陸軍第三地區支援指揮部三支部指揮官少將

- 陸軍第四地區支援指揮部四支部指揮官少將

- 陸軍第五地區支援指揮部五支部指揮官少將

- 陸軍金門地區支援營金支營指揮官中校

- 陸軍馬祖地區支援營馬支營指揮官中校

後備指揮部(陸軍編配單位,編制則屬全民防衛動員署)

後備指揮部(陸軍編配單位,編制則屬全民防衛動員署)

- 北部地區後備指揮部指揮官少將

- 中部地區後備指揮部指揮官少將

- 南部地區後備指揮部指揮官少將

- 宜蘭 金六結新兵訓練中心(原陸軍第151師第453旅→第153旅→後備第901旅→第153旅)(翔龍部隊)

- 花蓮新城 北埔新兵訓練中心(原陸軍第210師→第128旅→後備第901旅→花防部步兵營)(正義部隊)

- 新竹關西 關西新兵訓練中心(原陸軍第206師第617旅→第106旅→後備第903旅→第206旅)(威武部隊)

- 苗栗頭份 斗煥坪新兵訓練中心(原陸軍第206師第618旅→第118旅〔裁撤〕→後備第902旅第5營、憲兵排〔移駐後裁撤〕→後備第903旅→第206旅→第249旅〔新編〕)(龍虎部隊)

- 臺中烏日 成功嶺新兵訓練中心 :

(原陸軍第302師→第102旅→後備第904旅→第302旅)(虎威部隊)

(原陸軍第104師→第104旅→後備第905旅→第104旅)(常山部隊) - 嘉義大林 中坑新兵訓練中心(原陸軍第257師第769旅→第169旅→後備第906旅(飛馬部隊)→第257旅)(軍魂部隊)

- 臺南官田 官田新兵訓練中心(原陸軍第203師第609旅→第103旅→後備第907旅→後備第908旅→第203旅)(實踐部隊)

- 臺南大內 新中新兵訓練中心(原陸軍第203師第608旅→第108旅→後備第908旅→第203旅→第137旅〔新編〕)(南威部隊)

- 陸軍步兵第109旅(駐臺灣桃園市楊梅區、中壢區、八德區)

- 陸軍步兵第117旅(駐臺灣高雄市鳳山區陸軍黃埔營區)

- 陸軍步兵第101旅(駐臺灣嘉義縣大林鎮與台中市烏日區成功嶺新兵訓練中心)

- 代訓補充兵(各新訓步兵旅砲兵營受訓12天即可退伍)[37]

- 戰鬥官科、戰鬥兵科:步兵、裝甲兵、航空兵

- 戰鬥支援官科、戰鬥支援兵科:砲兵、政戰、運輸、測量、工兵、通訊兵、化學兵、憲兵

- 勤務支援官科、勤務支援兵科:軍醫、兵工、經理、財務

- 普通勤務:軍法、行政

- 備註1:陸軍儀隊為步兵官科、陸軍樂隊為行政官科;士官、士官長、少尉軍官至上校軍官均有官科分別。

- 備註2:軍醫、軍法、政戰、財務這四官科由專屬兵科學校培育,畢業分配至各軍種。

- 備註3:將官、士兵不分官科、兵科,著迷彩服及軍便服時均以階級顯示,將官著軍常服時以梅花顯示。

標誌與佩章

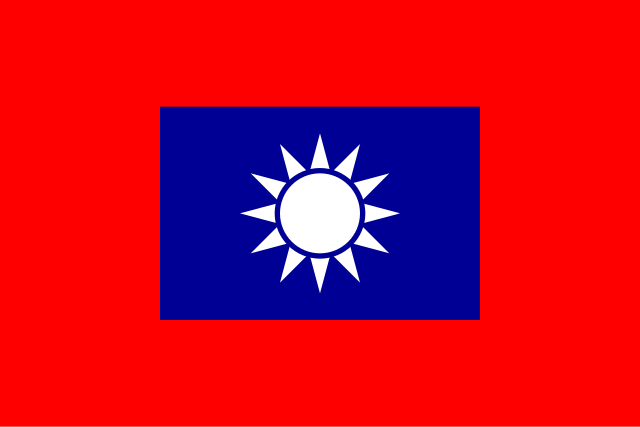

陸軍旗。最初為中華民國國旗草案之一,國民革命軍北伐時成為國民革命軍常用軍旗格式,1947年行憲後再演變為陸軍旗沿用迄今。

|

|

|

|

|

|

- 青天白日國徽:代表中華民國。

- 一刀一槍:步槍表示陸軍主要武器,指揮刀代表指揮官權責,二者合而為陸軍之象徵。

- 雙穗嘉禾:嘉禾象徵陸軍對北伐、抗戰、戡亂所建立之豐功偉績,並示寓兵於農之意。嘉禾每穗各七粒,合為雙七,「七七」含有抗戰建國紀念暨發揮抗戰建國精神之意。

- 設計人:孫兆漢(陸官十九期,砲科,時任陸軍參謀,浙江紹興人,早年在青年軍二〇七師抗日,晚年移居美國)。

現行中華民國陸軍兵科章記於1981年元月1日依國防部《通甲字二號命令》將原美式兵科章改為中式兵科章,目前裝甲騎兵、軍郵科已取消使用。

-

步兵

-

砲兵

-

裝甲兵

-

通訊兵

-

兵工

-

工兵

-

測量

-

化學兵

-

運輸兵

-

航空兵

-

行政

-

經理

-

財務

-

軍醫

-

軍法

-

政戰

-

憲兵[38]

- 現行的中華民國陸軍軍階與其他軍種統一由《陸海空軍軍官任官條例》規範。該法規將軍官分為將官、校官、尉官共3官等10官階;士官分為6個官階;而士兵則分為3個等級。值得注意的是,中華民國國軍曾經出現特級上將作為陸、海、空軍最高軍事長官,但已於2000年11月1日廢止;另外,在承平時期,二級上將立下特殊功勳才得以晉升一級上將,國軍承平時期最後一位晉升四星一級上將為沈一鳴空軍一級上將(殉職追晉)。

裝備

武器裝備以聯戰指管、陸航、野戰防空及地面防衛等「核心戰力」為主。

-

CM-22裝甲迫砲車

-

開放試乘的中華民國陸軍V-150裝甲車

-

M9裝甲戰鬥推土機

-

M9裝甲戰鬥推土機

-

中華民國陸軍使用之四種悍馬,由遠至近分別是復仇者防空飛彈發射車、心戰喊話車、拖式飛彈發射車、M56土狼式渦輪發煙車

-

M997野戰型悍馬救護車

-

Jeep Wrangler 0.5公噸輕型戰術輪型車輛B型

-

Jeep Wrangler 0.5公噸輕型戰術輪型車輛C型

-

97式核生化偵檢車

-

三菱 Outlander

-

衛星通信車

-

應援機動指管車

-

中型戰術輪車

-

雷霆2000多管火箭系統 IVECO AT 8X8 彈藥車

-

蒙特奇(MONTAGUE)傘兵部隊摺疊車

-

得利卡救護車

-

福斯T5救護車

-

梅賽德斯-賓士Sprinter 316 CDI救護車

-

陸軍M1097復仇者野戰防空飛彈車

-

陸劍二防空飛彈系統,包含發射車(前)、雷達車(右後)與指揮車(左後)

-

中華民國110年國慶國防展演中展出的蜂眼雷達系統車

-

微型無人機

-

兵整中心展示的中華民國陸軍M59加農砲(前)與M114A1 155mm榴彈砲(後)

-

陸軍R.E.P.R.20狙擊步槍

- 戰術區域通信系統、衛星通信系統、野戰數位交換機、高高頻無限接收器。

採購計劃

- 車輛相關採購計畫

- 「九陣專案」:採購14套[83]美製火山車載布雷系統、首批7套2023年底運交,後續7套2026年運交[84]。

- 「轟雷專案」:29輛海馬斯多管火箭及附屬裝備等、首批11套已交付。[85]

- 「新型油罐車」:77輛(2024-2027年)[86]

- 「105公釐輪型戰車」:預計222輛(2024-2036年)[87]

- 「銳捷專案」:M1A2T戰車108輛(含16輛M1070A1/M1000)[88],第二批次已交付目前共計80輛。[39]

- 「銳捷專案」:M88A2裝甲救濟車[89]

- M60A3TTS戰車升級,已納入「中華民國國軍五年兵力整建計畫」中,由中科院為M60A3TTS戰車進行戰車砲控、射控、觀瞄系統與引擎進行升級[90]。2023年國防部公告,向美國原廠引擎製造商RENK America採購460具M60A3全新「AVDS-1790-2CAU」引擎與零附件,與台灣廠商協助生產,2028年3月全部完成[91][92]。

- M60A3TTS戰車砲管更換,預算8.36億元,向國防部軍備局202廠採購L7主砲所需用的戰車砲管,此次向軍備局202廠採購M60A3戰車所需用戰車砲管的數量,約為戰車數量的三分之一。合約已在2024年6月中旬生效,規劃到2028年年底前完成戰車砲管的交貨[93][94]。

- 「玄甲專案」:軍備局計畫在2022年起開始研製國軍戰甲車所需的「主動防護系統」及「複合式」裝甲,專案耗資約9.5億元[95]。

- 「鐵騎專案」:中華民國國防部軍備局生製中心第209廠研製偵搜戰鬥車,預計2024年10月完成初期作戰測評。[96][97]

- 「城市型救護車」:250輛(2022-2026年)[98]

- 「野戰型救護車」[99]

- 「M109A7帕拉丁自走砲」,已獲美方同意出售120輛,已啟動建案程序於2026年國防預算編列執行。[100][101]

- 飛彈相關採購計畫

- 「獵隼專案」:陸劍二防空飛彈(2019-2026年,新型野戰防空系統)[102],預算約143億元,用以汰換八軍團所使用的檞樹飛彈。依據國防部預算書,「新型野戰防空武器系統」採購項目包括飛彈246枚、發射載具29套、接戰管制與相位陣列雷達次系統6套[103][104]

- 「獵犀專案」:400枚標槍飛彈、42套系統,計畫執行至2024年[105]

- 「獵狸專案」:採購1,240~1,700枚無線導引版拖式二B飛彈(TOW-2B RF)、發射器57套、100輛M1167型悍馬車[105][106]

- 「FIM-92刺針便攜式防空飛彈」:人攜式短程防空飛彈,第一階段將在2019年至2025年採購250枚、發射系統108套及敵我識別器108套[107]

- 根據114年度國防部預算書顯示,陸軍增購1985枚肩扛式刺針飛彈,發射系統549套,敵我識別器549套,海軍增購的45枚肩扛式刺針飛彈丶15套發射系統及15套敵我識別器,預計於2031年全數運交[64]。

- 火箭彈相關採購計畫

- 「雷昇專案」:雷霆2000多管火箭系統研發增程100公里[108]

- 「雷霆2000多管火箭」:113-115年,編列18億354萬2千元,購置由中科院所委製的「雷霆2000高爆火箭彈」,包含了MK30及MK45戰備彈[109]。

- 「紅隼反裝甲火箭」:2022年9月委託中科院量產5000枚,預算台幣4億元,預計2022年10月起開始進行生產,預計在2023年11月底前交貨完成[110]。2023年8月再次向中科院下單,根據國防部公佈的最新決標公告顯示,這次採購的數量達到5962具,預計在2025年11月底前分批交貨[111]。

- 「紅隼反裝甲火箭訓練雷指器」:向中科院系統製造中心480萬元採購60套,訓練雷指器結合發射模組及接收器,受訓者向標靶扣下扳機,就可以驅動雷射,只要命中標靶區,就會以蜂鳴器與閃燈示意[112]。

- 無人機相關採購計畫

- 「戰術型近程無人飛行載具」:110至112年度,編列7億7998萬9千元,採購50套[113][114]。113年至115年,編列12億8015萬元預算,再籌購201架[115]

- 「目獲型無人機」:編列5億6659萬元、於113至114年採購72架[116]。

- 「微型無人機」:採購原型機,分別由中光電智能機器人股份有限公司、雷虎科技股份有限公司、經緯航太科技股份有限公司分別得標,總決標金額達到1042萬1340元[117],2024-2025年執行,採購320架[118]。

- 「無人攻擊艇」:船長10.06公尺、寬2.6公尺、馬力370匹馬力、極速達33節,耐風力6級。操作可分手控和遙控,手控有4名乘員,控制距離達60公里,能傳輸指令、數據、影像及影音等,酬載則有攝影機、射頻干擾器及射譜模擬器等[119]。

- 「無人機反制系統」:編列預算9億8963萬8千元採購26套無人機反制系統,全案預定2024年3底公開招標,6月完成POC驗證後,採最有利標評選出得標廠商[120]。

- 「監偵中繼型無人機」預計633架,可垂直起降,偵察50公里以上,也要具備與陸軍直升機數據傳輸的能力。其中135架要有遠距雷射測距、標定功能,並可即時追蹤海上目標動態。無人機須具備90浬(約166公里)以上時速、最高升限高於3000英尺(約914公尺),以及100公里以上的最大航程,標準型號須可滯空60分鐘以上,可在5級風以上環境操作,另外全機載重50公斤以下,可依任務模組化選配搭載,並藉由裝備運輸車輛載運,偵察距離須達50公里以上,並配備光學偵蒐系統感測器,要有夜間熱顯像、數位變焦鏡頭、高畫質攝影能力,目獲影像可即時回傳,且要有至少512GB、可擴充的儲存功能。另外,這型機要有5G、WIFI及無線電多重中繼能力,可與陸軍現役直升機進行數據傳輸[121]。

- 雷達相關採購計畫

- 槍械彈藥相關採購計畫

- 「班用機槍」:2060挺班用機槍(含維修保養周轉量)[123]

- 「120公釐迫擊砲」:87門120公釐迫擊砲

- 「81公釐迫擊砲」:107門81公釐迫擊砲[124]

- 「精準空投傘具」:12套[125]

- 「狙擊手專用輔助設備」:130套由陸軍統籌建案配發各軍[125]

- 「新型野戰通信系統」[126]

- 「新式重型狙擊槍」12.7公釐重型狙擊槍[127]

- 「T112戰鬥步槍」[128][129],2025至2028年採購8萬6114把[130],2025年採購首批2萬5千把,供陸軍第一線主戰部隊換裝,但每把單價還在精算中[131]。根據114年國防預算書,T112步槍採購全案編列81億元,執行期程從114年到118年,計畫分5年採購新型步槍及附屬裝備,其中陸軍預算為69億6225萬元、憲兵預算9億3602萬元[132]。

- 「步槍瞄具」,配合XT112步槍,計劃自2024年起起同步籌購「內紅點(反射式)」及「先進戰鬥光學」等兩項瞄準鏡,且先進戰鬥光學瞄準鏡辨識距離可達1200公尺[129]

- 「M21手榴彈練習彈」:2021年至2025年度,預算9千萬元委託中科院生產6萬枚「M21式附M205A2引信」手榴彈練習彈,這批練習彈的單價為1500元[133]。

- 「Mk 2手榴彈引信」:2024至2028年度,預算3億7200萬元委託中科院生產,將為陸軍籌獲產製24萬枚Mk 2手榴彈所需M204A2引信,單價約1550元[133]。

- 「M67手榴彈」:2024至2026年度,向美國採購M67手榴彈,總金額新台幣10億2960萬元,估計總採購量將高達70萬枚左右[134]。

- 單兵個人裝備相關採購計畫

- 「單兵攜行急救包」:採購8萬8775組(2023-2027年),5年分批逐步採購[135]

- 「T-11B人員空降傘具」:原廠將技轉209廠,包括含傘具製作、維修、損壞鑑定、傘材檢驗標準技術資料等[136]

- 「氣墊床」:2024年2月至2025年,編列3502萬5440元採購,採最低標採購,標案顯示,決標單價每床491.5元,以總決標金額推算,採購數目約5萬2160床左右。將供教召、義務役等部隊行軍時,野外搭帳棚宿營之用[137]。

- 「新式抗彈板」:新式抗彈板於2023年完成研發測評,2024年進行軍種驗證,這款重量低於2.2公斤的新式裝備,可抵擋3發5.56公釐國造TC74式鋼芯彈、美製M855鋼芯彈不被貫穿,預計2025年起逐步量產,預計2025年採購6萬組,總計採購16萬組,總經費約16億。軍備局研發新一代抗彈板將參考美軍ESAPI規範,訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因抗彈背心標準,有效強化並提升官兵戰場防護力[138][139]。

戰史

參見

註釋

- 在2024年前將增編8個旅級作戰單位,一個旅約4,000多名,總共32,000名兵力。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads