热门问题

时间线

聊天

视角

五月風暴

法國歷史上的學生運動 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

五月風暴(法語:Mai 68,直譯:「68年5月」)又稱五月運動[25][26]、五月革命[25][27]、五月事件[25]和紅五月[28],是法國於1968年春夏之交爆發的全國性抗議、罷工和動亂[29],為時七周,為現代歐洲史上規模最大的社會運動。運動始於極左翼學生因不滿資本主義、消費主義、美帝國主義及傳統制度而發起學運,隨後迅速升級為大規模總罷工、遊行示威,乃至學生和工人占領大學和工廠,一度導致法國經濟發展停滯[29]。抗議活動異常激烈,以至於政府擔憂其演變為革命甚至內戰,時任總統夏勒·戴高樂更是在事件中秘密前往德國,國民政府一度癱瘓[30][31]。

1958年建立的戴高樂體制及各類權威在五月風暴備受多方位的批判,物質訴求並非這場運動發起的主因。學生群體要求推動道德觀念革新,批判傳統大學的保守體制,並反對消費主義社會、資本主義制度、父權制結構、家長主義及傳統價值體系。警方在運動初期的強硬鎮壓導致運動進一步加劇,各大工會聯合會發動了一千萬工人參與同情罷工,占當時法國總人口的22%[29]。這不僅是法國歷史上規模最大的總罷工,也是第一次全國性的野貓罷工[29],其規模甚至超過了1936年人民陣線時期的六月罷工浪潮[32]。

五月風暴也是1968年全球一系列社會運動的重要組成部分[33],包括德國的德意志之秋、義大利的鉛色年代、美國的民權與反戰運動、日本的「赤軍派」鬥爭,以及墨西哥、巴西的動盪,更不用說捷克斯洛伐克的布拉格之春與中華人民共和國的文化大革命。這場運動在法國呈現出其獨特面貌。持續數周的政府癱瘓催生了全民性的表達熱潮:街頭巷尾、企業、學校、劇院乃至家庭中,隨處可見自發組織的討論、辯論與集會。這種特質尤其體現在鋪天蓋地的海報[34]、塗鴉和充滿想像力的標語中。[35][36]

儘管該事件借鑑了法國大革命的象徵(如街壘、紅黑旗幟),並常被稱為「未完成的革命」;縱使眾多革命組織、左翼團體、無政府主義者和情境主義者積極參與並推動了這場運動,但實際上沒有企圖發動政變或內戰。五月風暴的餘波至今仍深刻影響著法國社會,它被視為法國歷史在文化、社會及道德上的一個轉捩點。運動迫使政府在勞工權利方面做出重大讓步,包括加薪與改善工作條件。更深遠的是,它極大地推動了女性主義、環保主義與LGBTQ行動主義的發展[37],並促進了哲學、媒體和學術界的思想變革,影響了米歇爾·福柯、吉爾·德勒茲、尚-法蘭索瓦·利奧塔與讓·鮑德里亞等一代知識分子。正如當年的運動領袖之一的阿蘭·熱斯馬爾所言:運動本身「作為一場社會革命,而非政治革命」已經取得了成功[38]。

Remove ads

事件背景

二戰結束後,法國進入了被稱為「輝煌三十年」的經濟快速發展時期[39]。在這三十年期間,法國經濟快速增長,並建立了高度發達的社會福利體系。法國民眾的生活水準提高了兩倍以上[40],工資大幅上升。許多農村人口遷移至都市,法國進入城市化社會[40]。1945年法國仍有三分之一的人口從事農業生產[41],而到1968年則下降至15%[40];但與此同時,美國的農業生產人口占總就業人口的6%,而英國則為4%[40]。

頗具諷刺意味的是,1968年五六月間的社會危機[42]爆發於法國空前的繁榮十年之末。經濟層面,此時正值「輝煌三十年」巔峰期,國內生產總值年增長率穩定在5%上下[34][43][44]。按購買力平價計算,1960年代的人均國內生產總值年均增幅同樣高達5%[45]。法國產品以每年6%的比率增長[46]。由於經濟的穩定發展,法國的就業情況良好。在1967年以前法國幾乎是全就業,即使是在1964年至1965年的經濟危機中,法國許多部門仍然缺乏勞動力[47]。生活品質也隨著經濟發展同步提升。1954至1968年間,擁有浴缸或淋浴設施的家庭比例從10%升至50%,配置衛生間的家庭比例從25%增至50%[45][48];1958年,僅有10%的法國家庭擁有電冰箱,而至1969年這個數字上升至75%[49]。消費社會雖已深入人心,但從另一方面看,消費主義刺激也使人與社會過度「物化」,當權政府與普通民眾的矛盾也愈加激化[39],人們尚未充分意識到其造成的全部影響及正在加劇的全球貧富差距失衡[43][50]。法蘭索瓦·密特朗曾言「消費型社會正反噬其身」[48]。

Remove ads

1914—1918年第一次世界大戰中人口大量損失使1968年法國成年人的比例達到歷史低點,二戰後出生率的恢復(出生率從1938年的14.6%上升到1945年的20.8%[51])又使1968年的青年人群體驟然膨脹。20世紀60年代初,法國人口每年增加50萬[45]。

法國在成年人不足(1966年20—60歲的人占48.5%[46])、人口老齡化(60歲以上的人占17.6%[46])的同時,青年人(20歲以下的人)則占法國總人口的33.9%[46]。

法國社會高度不平等,吉尼係數持續高漲,部分群體被排除在此次經濟繁榮之外[52]。這種繁榮亦與1957年《羅馬條約》逐步建立的歐洲共同市場帶來的國際競爭加劇相關[53]。六國間關稅壁壘至1968年7月1日完全取消[53]。在此背景下,薪資壓力與社會矛盾持續升級[34],紡織、機械、冶金產業出現大規模工廠倒閉潮[54]。

早在此前,法國經濟惡化的顯著跡象已然顯現。1963年礦工大罷工昭示著採礦業在最終危機爆發前的困境。1966至1967年間,巴黎地區和各省頻發罷工。1967年,法國出口僅能覆蓋進口的91.8%,留下50億法郎的赤字[55]。失業人數持續攀升,青年群體首當其衝,政府不得不在1967年成立國家就業局[45]。1968年初失業人口達30萬至80萬[a],失業率2%[43][45]。需要注意的是,失業人口中有一半的人年齡低於25歲[56]。

棚戶區仍舊存在,其中最著名的楠泰爾貧民窟就位於楠泰爾大學校區附近[58][59]。一項1968年的調查表明,31.6%的家庭過分擁擠[60]。200萬勞動者僅能領取轉業最低保障金,包括大量產業工人、女性和移民勞工[53],被繁榮拒之門外[61]。工會強烈反對1967年《社會保障條例》[62]。實際工資開始下降[43][55][62],物價持續上漲[60],勞動者對工作環境憂心忡忡。工會組織只有在大企業里才被允許建立,準軍事性的泰羅制仍然猖獗[63]。熟練工人、辦事員、低級管理人員,希望擁有企業決策權,希望由更堅強更積極的工會領導[64]。

精英領導著1968年的法國社會,高等工業和大型企業一般為精英所控制[65][66]。老一輩的大亨很早以來就與上層政界結成了聯盟[67]。這兩個精英集團往往藉助於熟練的工資讓步換取和平與發展,對工人理論和運動處理得相當精煉[67]。但這些資產階級與其它已開發國家的資產階級相比,更加保守、遵守習俗,也更加與底層階級割裂[68][65]。控制小型企業的地方小企業家習慣於準軍事性的和家長制的管理方式,對待工人請願一律驅逐[69]。

Remove ads

第二次世界大戰後,「嬰兒潮」一代已達大學年齡,加之政府推行的開放性招生政策[70],法國大學生數量劇增。1938年法國大學生僅有5萬人,1960年超過25萬,1968年猛增至50萬[59][71][72]。

法國的大學體系很大程度上仍沿襲拿破崙時代建立的中央集權模式,課程設置陳舊,教學方法刻板,內容脫離社會現實[60][73][74]。學生幾乎沒有選擇課程的自由,也無法參與學校的管理[75]。考試問題一直為學生之間關注的話題[60][76],抗議的大學生普遍認為高等教育的「客觀作用就是透過考試對有教養階級的階級身份加以認可」[77]。需要注意的是,社會底層出身並非考試成功的阻礙;一項在土魯斯的調查顯示,工人出身的大學生在更大比例上通過了中學教師職業能力考試或高等教師資格會考[78]。

大學入學機會的「大眾化」並未帶來社會階層的相應流動。教育體系依然以培養精英為導向[79],但畢業生數量的激增稀釋了大學文憑的價值。許多來自普通家庭的大學生畢業後發現,由於缺乏最基本的職業指導,自身難以找到與自身學歷相匹配的「體面」工作[76],面臨著「菜鳥新人王」的困境[80]。此外,四分之三的法國學生課業不及格後輟學[62]。這種對未來的普遍焦慮感,成為了學生不滿情緒的重要組成部分。此外,學生群體對「擇校問題」感到不安[81]。1967年,教育部長克里斯蒂安·富歇為改革過於擁擠的大學引入競爭性的入學制度,但社會學研究表明這種入學程序在維持法國社會的階級偏見方面發揮著重要作用[70]。

Remove ads

從政治層面看,這場運動爆發時,自1958年建立的戴高樂體制已顯疲態[43]。1965年法國首次全民直選總統中,戴高樂意外被法蘭索瓦·密特朗和讓·勒卡尼埃逼入第二輪投票[82][83]。到1967年立法選舉時,戴高樂派在國民議會的多數優勢僅剩一席[84]。中間派如瓦萊里·吉斯卡爾·德斯坦對當局的支持已附加批評性保留條件[85][86],基督教民主人士如讓·勒卡尼埃則仍持反對立場[87],極右翼則因維希政權審判[88]和「放棄」法屬阿爾及利亞而耿耿於懷[89]。甚至戴高樂派內部也對戴高樂長期擔任總統日益不滿,批評其「搞專制主義」[85]。1968年5月13日遊行中「十年夠了!(Dix ans, ça suffit !)」[90]的口號,折射出民眾對戴高樂執政的普遍倦怠[43]。

戴高樂的上台本身與特殊社會矛盾相關——1958年五月政變期間,他巧妙利用阿爾及爾軍人奪權後的亂局,以「救世主」姿態重掌權力[91]。因此在反對者眼中,其政權合法性始終受「政變原罪」質疑。儘管戴高樂取得實現經濟持續增長、建立歐洲共同體、擁有核子武器和獨立外交政策等成就[92],且透過1958年法國憲法確立的半總統制強化行政權(包括總統普選直選和多次動用全民公投),但其威權作風仍引發日益強烈的批評[85][93]。壟斷廣播電視的法國國家廣播電視公然成為官方傳聲筒,而巴黎警察局長莫里斯·帕蓬——1961年巴黎慘案和1962年夏洪地鐵站事件[94]責任人[95]——直到1967年才被左翼人文主義者莫里斯·格里莫取代。此外,戴高樂追求國際威望的民族主義政策,與其78歲高齡形成的守舊形象,同法國民眾對物質文化生活的期待日益脫節[96][97]。1968年3月,皮耶·維昂松-蓬特在《世界報》的著名社論《法國人百無聊賴》中[98][99][100],援引了拉馬丁在1848年革命前對基佐政府的看法[101][97]。

作為左翼第一大黨的法國共產黨始終未能完成去史達林化[102]。蘇聯和東歐的官僚主義體制令極左翼青年日益嚮往古巴或中國模式[103]。與此同時,非法共左翼勢力的分裂與信譽危機又為托派、毛派等「左翼小團體」在主流組織邊緣的滋長提供了空間[10][104]。主要由中學生和大學生組成的全國越南委員會等組織,透過反對越南戰爭中「美帝國主義」的抗議活動持續激發青年政治熱情[105][103]。

1968年2月,法國共產黨與工人國際法國支部合作成立了選舉聯盟,共產黨自此長期支持SFIO的候選人,而兩黨在該年二月的《二月宣言》中一致同意以聯合政府的方式讓法國總統夏勒·戴高樂和他的戴高樂黨下台[106]。

Remove ads

農村人口外流與城市化加速、生活水準顯著提高、國民教育與大學教育普及化、休閒娛樂文化與大眾媒體的興起,這些前所未有的變革在不到一代人的時間內集中爆發。

1960年代是青年(占人口三分之一)確定自身政治文化地位的年代[107][108]。青年文化透過專屬媒體(如諷刺雜誌《切腹》、先鋒雜誌《當前》)[109]、熱門廣播節目(《嗨,哥們》)和偶像歌手(滾石樂團、披頭四樂團、強尼·哈立戴等)形成獨特身份認同[110][111][112]。

在宗教層面,梵蒂岡第二屆大公會議動搖與革新了法國的傳統天主教體系[113],尤其體現在公教進行會上。1964年起,代表大量青年基督徒的法國童子軍率先打破軍事化層級結構,推行團隊決策集體化。基督教學生青年陷入分裂,自1964年就需教會高層整頓。1965年10月23日,教皇保祿六世再次授權工人神父在工地工作[114]。眾多信徒致力於革新教眾與教會權威的關係,重構教義實踐,甚至嘗試調和信仰與革命的關係[115]。

社會學領域上,60年代群體動力學培訓已滲透至各類組織管理階層,公開辯論成為風尚[116]。但成人社會對青年群體的焦慮與訴求(尤其是性自由領域)反應遲鈍[117]。法國雖在1967年12月簽署了《諾伊維特法案》批准避孕藥使用,但普及率仍有限[118]。

社會分野依然森嚴:大部分大學生來自資產階級(楠泰爾大學的學生大約只有10%出身工人階級家庭[59],全法國的大學生則只有6%[119]),家長主義無處不在。此外,在大學生眼裡,男女互訪完全是正當的[120]。1967年,克里斯蒂昂·富歇批准女生可以訪問男生房間的法規,而大學男生仍然禁止進入女生宿舍[121][70][122]。1968年初,巴黎地區的學生反對陳舊規定的浪潮再次掀起[59][121]。

滯後的教育體制與青年渴望間裂痕日深。在哲學領域,多位思想家持續對該運動產生影響。佛洛伊德馬克思主義者威廉·賴希於1927年及1936年分別出版了英文版《性高潮的功能》和《性革命》[123];赫伯特·馬爾庫塞於1964年出版法文版《單向度的人》[124]和《愛慾與文明》[125];情境主義國際成員也出版了一些著作:拉烏爾·瓦內格姆《日常生活的革命》(1967年),居伊·德波的《景觀社會》(1967年)[124][126]及集體宣言《論學生生活的貧困——從經濟、政治、心理、性特別是智力層面分析及若干改善途徑》[127][128]。馬克思主義[129]哲學家路易·阿爾都塞連續四年在巴黎高師開設開放式研討班,與學生們以「特殊合作」的方式思考馬克思主義在法國當時理論形勢下重構的基礎與方向。在1964年,這些青年學生更成功獲得了共產主義學生聯盟巴黎高師分部「尤里姆街圈」(Cercel d'Ulm)的主導地位[130]。從1965年秋起,青年學生在巴黎各大學設立「理論訓練學校」,宣傳阿爾都塞理論的同時培養青年積極分子[131]。阿爾都塞所直接或間接培養出的青年理論家與積極分子,連同「尤里姆街圈」成為法國早期毛主義組織的雛形[11][132][133]。

愈發激進化的青年群體著迷於第三世界革命典範:毛澤東、胡志明、哲古華拉[59]、菲德爾·卡斯楚成為他們的精神圖騰[134][103][135],中國紅衛兵的崛起更昭示青年作為政治力量顛覆成人權威的可能性。他們同樣密切關注美國民權運動、靜坐示威及嬉皮士運動[136][137]。1968年4月,德國社會主義學生聯盟與西德當局的激烈衝突引發迴響[103][138][139]。這些國際聯動將法國事件置於全球反抗譜系之中[140]。

1964年,中國與法國建交,法國成為首個與中國建立大使級外交關係的西方國家,中國的思想文化產品得以較順利地進入法國[1][132]。毛澤東的著作《毛主席語録》(即紅寶書)在當時的法國十分暢銷[141][142]。毛主席語錄在巴黎高等師範學院的學生之間傳播開來,同時鼓舞了左翼知識分子,並團結了學生和工人的思想[135]。學生們對中國的欽佩也投射到了五月風暴之上[143]。

Remove ads

導火索

1968年1月下午5點20分至5點40分,法國青年與體育部長法蘭索瓦·米索夫出席了位於南泰爾魯昂街(rue de Rouen)2號的學院新體育館落成典禮[99][144],以緩解緊張局勢[145]。米索夫向建築師詢問了一些技術問題,包括有關供暖和通風系統以及水淨化系統的問題[144]。當部長離開時,大約五十名等待他的學生開始高呼口號,抗議學校的限制和政府的漠視[144]。部長希望發起對話[144]。丹尼爾·孔-本迪當眾質問米索夫,為什麼他在最近出版的《青年白皮書》[146]中,沒有談及學生的性問題[99][145][147]。米索夫輕蔑地回應,建議孔-本迪跳進新落成的泳池「消消火」[99][145][146][147]。孔-本迪立即反駁道:「你可以去當希特勒青年團的部長!」[99][145][146][147]後來孔-本迪透過道歉信的方式平息了這場事件[99]。

這次事件讓孔-本迪聲名鵲起,成為反權威的挑釁者,並在法國青年中獲得了廣泛的支持[145][146][147]。此次事件也促成了忿激派接下來的抗議行動[145][146]。1月24日,忿激派在大廳里示威,示威者的主要標語是如此評判的:「格拉潘,納粹!」左派老師則高唱:「啊!夠了!夠了!莫林,列斐伏爾,我們討厭你們!啊!夠了!夠了!還有那個圖雷納,我們要你們的命!」警察蜂擁闖入大廳抓鬧事者,大學生則立即手挽著手,團結一致[148]。

參加3月22日運動的學生在接過多個小型團體(如情境主義者、勒內·里塞爾領導的「忿激派」[149][59][150]以及無政府主義者[151][152])的抗議旗幟後[153][154],於當日占領了楠泰爾大學行政大樓B棟頂層的評議大廳(salle de conseil)[155]。學生的主要訴求是抗議兩天前在反越南戰爭示威活動中澤維爾·朗格拉德(Xavier Langlade)等6名中學生[156][157][158]被捕事件[159][155]。1968年5月2日,楠泰爾大學組織「反帝國主義日」活動,勒內·雷蒙的課程因此被迫中斷[160]。院長皮耶·格拉潘隨即決定透過行政手段關閉學院[152],此舉促使抗議運動於次日蔓延至拉丁區和索邦大學,標誌著五月風暴的正式開端[161][162]。

這場運動具有強烈的反權威主義特質,其政治理想深具自由意志主義色彩[158][163],強調個人自由,並對消費主義、威權主義和帝國主義展開尖銳批判。運動還涉及日常生活議題,包括爭取男生進入女生宿舍的權利以及性解放等訴求[58][164]。

作為一場自發主義運動,3月22日運動透過系統性的直接行動(特別是占領行政建築)嶄露頭角,並透過向所有人開放的直接民主形式——全體大會發展壯大。該運動既拒絕被制度化為政黨組織,又推動著學生群體此時此地的自我組織進程[165][154]。

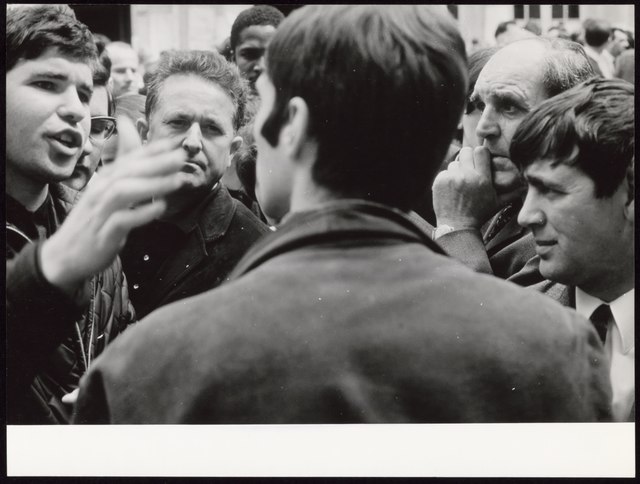

嚴格來說,這場運動並不存在所謂的「領軍人物」,它始終保持著「多元形態」且沒有中央組織架構[165]。不過,參加運動的其中某些人後來被塑造為該運動的象徵符號——儘管他們的個人言論無法涵蓋運動內部的多元觀點,甚至某些人事後的論述存在重構歷史之嫌[166]。其中最具代表性的當屬塞爾日·朱利和丹尼爾·孔-本迪[149][154][167]。後者於1975年在德諾埃爾出版社率先出版自傳《大雜燴》,書中首次公開了已故攝影師吉勒·卡龍拍攝的經典照片《索邦大學前對峙防暴警察的丹尼爾·孔-本迪》,這張被用作書籍封面的影像後來成為20世紀傳播最廣的新聞圖片之一。

這場運動的成因錯綜複雜。研究指出,戰後重建時期結束後,法國社會的人際關係與道德觀念日趨僵化,物質條件也開始出現惡化跡象。當時巴黎周邊遍布貧民窟(尤以楠泰爾為甚)[58],前往新建校區的學生們首次直面貧困階層與工人階級的生存狀況。學生群體的不滿情緒,與產業工人多年累積的抗議浪潮最終形成共振[168]。

Remove ads

事件起始與發展

5月3日,索邦大學庭院被約150至400名示威者占據(人數因來源不同而異[b]),其中部分來自因衝突被院長皮耶·格拉潘關閉的楠泰爾校區。集會中,多名發言人透過擴音器發表演說,其中包括因下周一將在楠泰爾接受紀律委員會聽證的七名學生之一的丹尼爾·孔-本迪[171],其發言被法國國家廣播電視錄製。這些5月3日的影像在兩周後,即5月14日,才透過Zoom雜誌播出,且節目經過大幅刪減[172]。

部分學生手持木棒[173]和石塊,聲稱這些是「反法西斯物資」,因有傳言稱極右翼團體「西方」計劃衝擊校園,暴力驅逐示威者[174][175]。巴黎學區校長兼大學理事會主席讓·羅什要求警方介入,「驅逐滋事者以恢復秩序」[176][175][177][178]。開始時幾乎沒有發生衝突,學生不抵抗,革命共產主義青年的克禮文和其它學生領袖同巴黎警察廳副廳長格羅斯佩良(Roger Grosperrin)談判之後,答應離開[175]。之後多名學生被捕[177],一些女學生呼籲釋放被捕者[175]。下午5點15分,數百名學生及路人與警方發生激烈衝突[179][175][177]。據警方報告:「他們採用短暫但激烈的騷擾戰術。20時25分,三名警官……協調各自警力,採取強硬行動並使用催淚氣體,清理了盧森堡宮周邊。示威者嘗試搭建街壘,但均被放棄;為解救同伴,他們成群衝擊我方警力。」[177]

巴黎學區校長未經預警或協商便直接要求警方干預索邦大學的行為,引發了學生群體的強烈不滿——他們原本以為大學的自治地位能保障其安全[180]。這次衝突也催生了該運動的著名口號「CRS-SS」[181][182]。5月4日,巴黎楠泰爾大學院長皮耶·格拉潘、巴黎科學院院長馬克·扎曼斯基及前校長讓·卡佩爾相繼譴責這種侵犯「學術聖地」的行為[183]。

當日共逮捕574人[177](一說596人[175],另一說超過600人[178][184]),包括學生全國聯盟領導人雅各·索瓦若,以及荷西·羅西、埃爾韋·夏巴利耶、亨利·韋伯、居伊·奧康海姆、丹尼爾·孔-本迪、布里斯·拉隆德、伯納德·蓋塔和阿蘭·克里文等人[185][186]。騷亂共造成巴黎481人受傷,其中有279名學生,202名警察[187]。

5月6日,包括丹尼爾·孔-本迪[189]、尚-皮耶·迪特伊和勒內·里塞爾在內的八名楠泰爾大學學生被校方紀律委員會傳喚。楠泰爾大學教授亨利·列斐伏爾、居伊·米肖、阿蘭·圖雷納和保羅·利科陪同前往以示支持[190][191]。

學生立即以暴力示威回應:投擲鋪路石、構築街壘[192][193][194]。當部分示威者被判監禁的消息傳出後,抗議活動再度升級,無政府主義口號開始大量湧現[189]。傷亡情況統計眾說紛紜[c][d][e]。

全國高等教育工會主席阿蘭·熱斯馬爾宣布支持示威者[198][189][199]。法國共產黨及部分極左翼組織(如共產主義青年聯盟馬列的毛派成員,其領袖為羅貝爾·蘭哈爾)起初措手不及——他們認為革命應來自工人而非學生,且3月22日運動的訴求在他們看來「幼稚」、「小資產階級」且本質上是「左傾冒險主義」[200][201]。經過短暫猶豫後,他們仍試圖將這場「反抗」引向工人群體[202]。

5月6日,史特拉斯堡、布雷斯特等全國二十幾個城市[203]爆發了支持巴黎學生的示威活動,而第戎卻出現了截然相反的景象——數百名學生高呼「第戎不要楠泰爾之亂(Pas de Nanterre à Dijon)」等口號遊行[204]。

5月7日,曾改革共產主義學生聯盟機關報《光明》的前領導人讓·沙利創辦《行動》,參與撰稿的包括尚-馬克·雷澤、毛里斯·西內、喬治·沃林斯基,以及尚-保羅·多萊、尚-馬塞爾·布格羅、居伊·奧康海姆、貝爾納·庫什內和安德烈·格魯克斯曼等人。這份周報迅速轉為日報,最高發行量達十萬份,直接在街頭銷售[205]。

5月8日是社會人士支持學生選擇的最高點,法國民意測驗機構報告五分之四的巴黎居民贊成學生方面[3][206]。尚-保羅·沙特和西蒙·德·波娃組織了一個支持受害學生的委員會[3]。法國獲得諾貝爾獎者法蘭索瓦·雅各、阿佛烈·卡斯特勒、安德列·利維夫、法蘭索瓦·莫里亞克和雅各·莫諾打電報請求戴高樂赦免那些學生,並且重開巴黎大學。戴高樂沒有答覆[3]。

5月9日,各學院院長要求學校重新開門,並恢復上課。法國學生全國聯盟聲明學生應繼續罷課,直至實現三項要求中的另外兩項:釋放並赦免被捕者、撤走警察。全國高等教育工會也決定繼續罷教[207]。此外,法國學生全國聯盟已經和法國兩大工會的首領,即總工會的喬治·塞吉和法國工人民主聯盟的歐仁·德尚舉行會談,討論學生與工會聯合行動的條件[207]。

总结

视角

5月10日下午,當費爾-羅什羅廣場聚集了約2萬名中學生和大學生[208](一說1.5萬[209],警方統計為1.2萬人[210])。當晚至次日凌晨,學生占領了拉丁區,構築了數十道街壘[209][211]。巴黎市民帶來水和餅乾慰問示威者[212]。22時40分,巴黎大學副校長夏蘭(Chalin)與熱斯馬爾談判,熱斯馬爾表示除非釋放和赦免被捕學生,否則拒絕談判[209][213]。孔-本迪與當局談判後無果[209][214][215]。

凌晨2點起,6255名警察[216]對這些街壘發起強攻,史稱「五月街壘之夜」[209][217]。戰鬥激烈進行了四個鐘頭,警察一再進攻,把學生趕離街壘[209][217]。居民紛紛拿飲食給這些造反者,用水淋他們來消解催淚氣[209][212][218]。有一次,警察襲擊一個根本沒有參加示威的女孩子,並且剝光衣服,赤裸裸地趕到街上去[209][219]。圖安街的最後一道街壘於5時30分被攻破[220]。

清晨的統計顯示:125輛汽車受損,63輛被焚毀[209][221][222];街道滿目瘡痍,如同戰後廢墟;247名警察受傷[221],至少上百名示威者受傷[222]——由於多數傷者未登記,實際人數難以統計[221](一說367人[222][209],另一說370人[219])。共有469人[221](一說460人[209][219])被逮捕,據警方資料顯示其中包括派屈克·托帕洛夫、米歇爾·沃澤勒和埃芙莉娜·皮西耶等人[221]。

革命共產主義青年的阿蘭·克里維納、埃爾維·沙巴利耶[209],3月22日運動的丹尼爾·孔-本迪[209],以及眾多來自共產主義學生聯盟的老成員(如阿蘭·福爾內、安德烈·塞尼克、尚-路易·佩尼努[220]、米歇爾·布特爾、普里斯卡·巴舍萊、塞爾日·朱利)和法國學生全國聯盟成員,還有情境主義國際的勒內·里塞爾和居伊·德波等人參與了示威。

面對警方鎮壓,自運動初期起,多數民眾(包括教師群體[223])普遍對學生持同情態度[224]。5月11日黎明時分,工會和政黨呼籲在次日舉行聲援示威[225]。正在義大利訪問的法國天主教知識分子中心主席勒內·雷蒙委託尚-馬里·馬耶爾代理事務,該組織對學生騷動保持謹慎沉默,既不譴責也不支持運動[226];歷史學教授皮耶·里歇將此次運動比作13世紀的學生抗議活動[223]。教師群體立場分化明顯:在楠泰爾校區,安娜·贊克、克洛德·維拉爾、德尼絲·格羅津斯基、法蘭索瓦·比亞夸、尚-克洛德·埃爾維、皮耶·古貝爾和西蒙娜·魯等人基本支持學生訴求(儘管對某些抗議形式有所保留)[223];而雅各·埃爾、弗雷德里克·莫羅、法蘭索瓦·克魯澤、法蘭索瓦·卡龍和安德烈·沙斯塔涅等人則持反對立場[223]。

5月11日,剛從阿富汗訪問歸來的總理喬治·龐畢度向全國高等教育工會和法國學生全國聯盟做出讓步,下令重開大學[227][225][228]。為平息事態,他要求警方撤離索邦大學[228]。這一被外界視為妥協的舉措實為戰略調整[229]——龐畢度希望透過學生的過激行為使其失去民意支持[230]。夏勒·戴高樂對這種戰術性緩和持懷疑態度,暫時保持觀望,但保留必要時干預的權力[231]。

5月12日星期日,即五月街壘之夜次日,菲利普·拉布羅在《星期日日報》上發表文章[232],為使用警方頻率進行現場報導的私營電台RTL和歐洲一台喝彩:

幹得好![f]

而當時法國國家廣播電視的記者和技術人員正因罷工而放棄報導[233][234][235]。這一表態隨即引發了抗議者們對其節目的強烈抵制,成為運動中的又一爭議焦點[234]。

外省抗議同步升級[236][237]:史特拉斯堡大學文學院被學生占領[225];歐巴涅的中學生要求參與紀律委員會和班級會議;馬賽兩千名中學生封鎖了理學院入口[222]。

再度升級事件

5月12日,法國總工會發起於5月13日發動總罷工的號召[238]。歷史學家米歇爾·贊卡里尼-富爾內爾指出,就在此前兩天(5月10日晚),反映五月風暴初期情況的電視雜誌節目《全景(Panorama)》遭到審查[238][239]。而5月11日周六,當周五至周六夜間警方暴力畫面「震撼整個法國」之際,法國國家廣播電視員工透過法新社發表聲明抗議審查[240]。法國總工會的罷工號召迅速獲得學生團體、全國高等教育工會、法國民主工聯、全國教育聯合會和工人力量總工會響應[241]。歷史學家呂迪維娜·邦蒂尼在其著作《1968》中強調:「各工會發起的24小時總罷工都著重強調學生與工人的團結——原本割裂的兩個群體,因警方暴力而走向聯合」[g][238]。

五大工會的聯合罷工號召源於巴黎勞動交易所長達8小時(上午10時至下午6時)的艱難談判[14][241]。全國高等教育工會總書記阿蘭·熱斯馬爾堅持要求學運領袖與工會領導人共同引領遊行隊伍,儘管後者因前兩周激烈的言語衝突氛圍而有所顧慮[242]。

熱斯馬爾解釋道:「我們不能說人們彼此愛慕;我們又不是要結婚。但正是這場運動的受歡迎程度讓大家攜手同行」。[h][241]人們在共同的口號(「十年夠了!/Dix ans ça suffit」[4])下團結起來,這是自1958年戴高樂總統重新掌權以來,其政權首次受到挑戰[241]。

5月13日星期一,一場由來自法國各地的高中生、大學生以及罷工工人和雇員組成的龐大示威遊行隊伍穿越巴黎市區[90][225]。

當天下午三點左右,位於巴黎東站、巴黎北站、好新聞區、沙烏地萊廣場、巴士底廣場和共和國廣場之間的所有主幹道都擠滿了示威者。法國民主工聯、法國總工會和全國教育聯盟宣稱參與人數達到一百萬[243][90]。孟戴斯·弗朗斯、皮耶·科特[暫譯]、法蘭索瓦·密特朗、雅各·索瓦若、丹尼爾·孔-本迪、喬治·塞吉、歐仁·德尚、阿蘭·熱斯馬爾、瓦爾德克·羅歇、阿蘭·克里文和珍娜特·維爾梅爾施[暫譯]領導了此次遊行[244]。

情報局統計有30萬人參加遊行[90][245],巴黎警察總局[246]和巴黎市政府[243]統計為20萬人[247],法國國家廣播電視公布的數字為17.1萬人[240][248],法國政府則宣稱有10萬人[244]。

與此同時,工會組織宣布全國其他約30個城市也爆發了示威遊行,總參與人數達百萬之眾。據呂西安·里奧(Lucien Rioux)和勒內·巴克曼(René Backmann)統計,「馬賽有5萬人遊行,土魯斯有4萬人,里昂有3.5萬人,南特有2萬人,雷恩有1.2萬人,卡昂、利摩日和普羅旺斯地區艾克斯有近1萬人遊行[240]」。

尚-保羅·沙特與西蒙·德·波娃此前數日要求會見楠泰爾校區的學生代表團。該校全體會議推舉了兩名代表:阿蘭·熱斯馬爾和18歲的高中生埃爾塔·阿爾瓦雷斯(西班牙無政府主義者的女兒)[i]。在波娃家中持續至凌晨兩點的會談中,兩位代表特別提到「薩特表現出謙遜態度,反覆確認自己的理解是否準確」[j][251]。這場深夜對話也旨在規勸熱斯馬爾避免採取暴力手段。

一周後的5月20日,薩特又專訪了丹尼爾·孔-本迪[252][253][254],探討學生運動的「綱領」與長期「目標」[255]。但後者斷然否認存在任何既定綱領[255],認為「制定綱領必然導致運動僵化」[252],並強調「當下的混亂狀態讓人們得以自由發聲」[252]。孔-本迪一個月後撰文指出:「我們當中沒人讀過馬爾庫塞。有些人當然讀過馬克思,可能還有巴枯寧,以及當代理論家阿爾都塞、毛澤東、格瓦拉和亨利·列斐伏爾。而3月22日運動的政治活動者幾乎都讀過薩特」[k][256][257]。

在5月13日大規模示威的次日,即5月14日星期二,罷工行動開始全面蔓延。

當天凌晨,位於摩澤爾省瓦皮的CLAAS工廠500名金屬工人率先停工[259]。數小時後,南特布格奈的南方航空工廠工人響應罷工,成為首個被工人占領的工廠[259],這一行動明顯效仿了1936年的占領運動。工人力量在南方飛機製造廠扮演了特殊的角色[15]。同時在魯昂附近的雷諾—克萊翁工業區,法國工人民主聯盟的代表勒內·尤伊努要求與有關領導對話[95]。罷工隨後逐步席捲全國[260]。

此時正在羅馬尼亞進行國事訪問的夏勒·戴高樂(5月14日至19日)起初並未重視這些抗議活動,將處理權完全交給總理喬治·龐畢度[261][262]。

全面罷工

出乎各方領導人的預料,原定於5月13日的象徵性總罷工在沒有明確指令的情況下並未在當天結束。相反,這場運動在隨後的日子裡迅速蔓延,成為歷史上首次自發的總罷工,也是消費社會階段首次使一個國家陷入癱瘓的大規模罷工[29]。

自發性的罷工和工廠占領行動遍地開花。最早的一起發生在5月14日大西洋盧瓦爾省布格奈的南方航空工廠[263][264],涉及約2000名員工[265];南特工人罷工既是五月風暴中最早也是持續時間最長的工人運動,直至6月14日才告結束[266]。在北部-加來海峽大區(當地最大規模的示威早在5月11日就已開始),85%的礦工參與罷工,於西諾爾-德南(Usinor-Denain)鋼鐵廠接連舉行大型集會[267]。至5月22日,全國有一千萬雇員停止工作(包括罷工工人或無法正常工作的工人)[29][268]。

《星期日日報》在5月19日周日版頭版率先報導[269]了這場迅速擴大的罷工浪潮——當時已有超過百家大型企業被工人占領[269],與此同時法國國家廣播電視的技術人員和記者罷工也拉開了序幕[270]。

1968年5月22日,法國馬列主義共產黨在其機關報《新人類報》上發表文章,稱這是「第一次革命性勝利」,並宣稱「面對總罷工和學生工人的聯合行動,龐畢度政府已經投降」[271]。

在整個法國,突然解放的言論成為法國人幾周內存在的核心意義。無論是熱情高漲還是驚惶失措,是滿腹狐疑還是沉思冥想,每個人都根據自己的感受參與其中或冷眼旁觀。陌生人之間、不同代際之間,在街頭展開了密集的對話交流。[235]

這場思想交鋒最具象徵性的場所當屬巴黎的奧德翁劇院[272]。自5月16日起,該劇院——正如其在電視新聞發布會宣讀的聲明所言——「成為工人、學生、藝術家與演員的集會空間」[273]。劇院經理尚-路易·巴霍對學生表示同情態度[274]。

情報部21日的一份說明證實丹尼爾·孔-本迪已經出境:「內政部已收到情報,丹尼爾·孔-本迪昨晚在福爾巴克越過德國邊境,駕駛車牌號為5147 V 92的車輛前往法蘭克福。」[276]

《巴黎競賽報》的攝影師總是伴隨著他,在柏林布蘭登堡門前給他拍了一張拎著手提箱的照片[277]。抵達柏林後,這位法國領導人對德國學生說:「革命應該掃除舊世界,三色旗已被撕破,應該換一面紅旗。」[278][277]這將成為剝奪他在法國的居留權的口實[277]。對此,法國政府於當天下午1點20分發出電報回應:「極其緊急。涉外管控。請向各省長、大區區長、邊境檢查站、陸地、海上及航空口岸轉發。禁止1945年4月4日生於蒙托邦的德國國籍公民馬克·丹尼爾·龔·本第入境法國。止。執行情況請以本電文編號回復。完。」[l][278]

當天晚,學生單獨遊行,僅有5000人。遊行隊伍在熱斯馬爾的帶領下登上蒙帕納斯高地,然後下去向國民議會大廈前進,在波旁宮的柵欄前舉行集會。克洛德·埃斯捷等一些議員們帶來他們對學生的支持。[279]此次遊行誕生了五月中最著名的一些標語,如:「我們都是德國的猶太人!」[279][280]

1968年5月27日達成的格勒內爾協議由龐畢度政府、資方和工會共同協商[281],一度讓人以為將以一系列社會福利換取復工[282]。這些擬議的社會福利是自法國解放以來——甚至可以說是自1936年6月7日馬提尼翁協議以來——前所未有的,但其保障力度卻與1936年協議不可同日而語:格勒內爾協議的內容(如企業工會權利、最低工資提高35%、罷工日支付50%工資等[4][283][284])比1936年協議更容易被推翻。

轉捩點出現在法國總工會總書記喬治·塞居伊向布洛涅-比揚古工人宣布格勒內爾協議內容時[283]。工人們不理睬塞居伊,當即投票通過繼續罷工[285]。一切與總工會和龐畢度的希望相反[285]。

武力清場

5月29日,正值抗議浪潮與混亂達到頂峰之際,戴高樂突然消失數小時,引發舉國震驚[4][286]。龐畢度與多數派陷入深深不安[286]。這位總統未經通告便秘密前往德國會見雅各·馬絮將軍[287],而非如對外宣稱般返回科隆貝雙教堂村[286]。這一舉動暗藏多重深意:是為象徵性爭取軍方支持(儘管無人真正希望軍隊介入)[288][289][290]?抑或利用民眾對權力真空的恐懼打亂對手陣腳[262][291][292]——當時社會輿論已因運動缺乏明確前景開始轉向[293]?又或是身心俱疲的總統確實經歷了一段精神低谷[m],甚至萌生退意[4][296][297]?歷史學者認為這些因素可能同時存在[289]。

在6月7日與米歇爾·德魯瓦的訪談中,戴高樂坦言:「5月29日我曾考慮辭職。但隨即意識到,一旦離去,洶湧的顛覆浪潮將吞噬共和國。於是,我再次選擇了堅持。」[298]

5月30日中午返回巴黎後,戴高樂接受了喬治·龐畢度提出的解散國民議會並舉行新一屆立法選舉的提議[4][299]。當天下午,由安德烈·馬爾羅和米歇爾·德勃雷領導的政府支持者遊行在香榭麗舍大街舉行[4][240][300],警方統計約30萬到40萬人參加[301](一說50萬人參加遊行[4]),而戴高樂派聲稱人數達百萬[302][303][290]。戴高樂隨後發表強硬講話,宣布不會辭職且不更換總理,決定提前舉行立法選舉:「除非有人企圖讓法國人民集體噤聲,阻止他們表達訴求,就像阻止學生學習、教師授課、工人工作那樣」。他刻意在講話中挑起共產黨與戴高樂派的歷史對立:「這些手段是透過長期組織的團體實施的恐嚇、毒化和暴政,背後是一個極權主義政黨[290],儘管在這方面它已有競爭對手」。他還威脅啟動憲法第16條,該條款允許國家元首在特殊情況下行使絕對權力[304]:「如果這種暴力狀況持續,為維護共和國,我將不得不根據憲法採取選舉之外的非常措施」[305][306]。

法國馬列主義共產黨在5月30日的聲明中譴責戴高樂「顯露獨裁者苗頭」,將其比作霧月政變時的拿破崙一世,警告工人提防「法西斯危險」,同時指責法共和法國總工會等「修正主義者」的責任[307]。法蘭索瓦·密特朗則抨擊戴高樂的講話只是「霧月18日、12月2日或5月13日聲音的老調」[308]。

5月31日,加油站恢復供油[309]。據媒體報導,裝甲部隊正向巴黎集結,武裝部隊在弗里勒茲軍營完成部署。6月3日,警方與軍方重新控制了被占領的法國國家廣播電視發射台[310]。

儘管基層工人自5月27日起一致拒絕《格勒內爾協議》,但在工會透過讓步和談判逐行業推動復工後,最終放任共和國保安隊驅逐最後的抗爭者,撲滅各地反抗余火[309]。6月初因此爆發多起暴力事件:弗蘭雷諾工廠在6月7日與10日發生衝突[311],導致13人受傷,1人死亡[312];索肖標緻工廠於6月11日爆發騷亂,導致3人喪生——17歲的吉爾·托坦[n]、23歲的皮耶·貝洛[o]以及49歲的亨利·布朗[p][314]。隨著這些事件發生,罷工浪潮逐漸平息。

6月11至12日夜間,拉丁區爆發了第三次「街壘之夜」[310]。6月12日,政府頒布法令解散多個極左組織。6月14日,警方未遇抵抗就順利清空了奧德翁劇院[4][8][315]。索邦大學於6月16日清空[310][316][317]。6月17日雷諾工廠復工[310]。參與罷工的法國國家廣播電視記者遭到解僱[318][319]。當局對運動代表人物展開嚴厲打壓,丹尼爾·孔-本迪被長期禁止入境法國[q]。

事件後續

儘管運動在政治上遭遇挫敗,但仍取得一定社會文化成果:雖未正式批准,《格勒內爾協議》仍被默許實施了一段時間,其核心內容隨著歲月流逝逐步融入多項改革——特別是將最低工資提高到每月600法郎(約合2024年860歐元[321])。1968年底通過的《富爾法案》廢除了拿破崙式大學體制,重啟教育分權改革。雖然總理雅各·沙邦-戴爾馬(1969—1974年在任)試圖滿足五月風暴部分訴求的努力遭遇龐畢度的保守阻力,但總統瓦勒里·季斯卡·德斯坦在1974年實現了多項改革(墮胎合法化、廢除審查制度、公民權年齡降至18歲等),1981年左翼執政後更推進了廣播電視自由化、《地方分權法案》等變革。

解散國民議會是法國總統的專屬權力,該措施旨在終止現任所有議員任期並提前舉行立法選舉。6月23日與30日的選舉最終以改組後的保衛共和聯盟取得壓倒性勝利而告終,戴高樂派在國民議會贏得絕對多數席位,創下歷史紀錄[6][322]。但這段時期也埋下了喬治·龐畢度與戴高樂關係惡化的種子——選舉勝利後,戴高樂立即任命莫里斯·顧夫·德姆維爾接替龐畢度出任總理[5][323]。

輿論曾普遍質疑這種恐慌情緒的逆轉——儘管媒體營造出民眾支持學生運動的印象。實際上左翼陣營無人展現出對局勢的掌控力[322],臨時解決方案似乎只能來自體制內的穩定力量。此外,戴高樂派透過解散議會後直接訴諸民意的行動獲得了國民信任[284]。

1968年6月初,在雅各·席哈克等年輕高級官員主導下[275],各方經過談判達成了格勒內爾協議。該協議將最低工資提高35%至每月600法郎,同時規定全面上調工資10%,並確立了企業工會代表制,相關內容最終在1968年12月27日正式立法。隨著協議達成,警方開始逐步清退所有被占領的場所。

根據1936年1月10日戰鬥團體與私人武裝法,法國政府於1968年6月12日頒布總統令,宣布解散11個被認定為極端主義的組織[4][324]:

- 革命學生聯合會(朗貝爾派)

- 革命共產主義青年[325]及其國際主義共產黨(阿蘭·克里維納自1968年7月起被監禁至秋季;儘管遭解散,兩組織仍合併,並於1969年4月在德國重組為共產主義者同盟,該組織後於1973年再度被禁)

- 3月22日運動[325]

- 法國馬列主義共產黨[324](毛主義團體,此後轉入地下活動)

- 國際主義共產主義組織

- 共產主義青年聯盟馬列[325][324](與路易·阿爾都塞有關聯,後衍生出無產階級左翼)

- 工人鬥爭

值得注意的是,該法令未涉及極右翼組織西方。時任司法部長勒內·卡皮唐辯稱:「西方運動雖曾使用暴力,但尚未顯現顛覆性特徵。」[r][326]

後經三起行政訴訟(其中一起由皮耶·布塞爾以朗貝爾化名提起),法國最高行政法院以「越權」為由撤銷了對國際主義共產主義組織、革命學生聯合會及反抗者團體的解散令[327]。

1968年五月風暴很大程度上是由法國高等教育大眾化引發的問題所導致(特別是原巴黎大學的嚴重超負荷)[328]。1968年11月12日頒布的《富爾法案》將巴黎大學拆分為13所編號從I到XIII的高校,以應對學生人數激增[329]。這標誌著存在了820年(1150—1970)的古老巴黎大學體系終結,同時延續了法國高等教育大學校與普通大學的雙軌制格局。

戴高樂原計劃在1968年5月舉行公投[317]。喬治·龐畢度力主公投並最終促成國民議會解散。最終反對票以52.41%的得票率勝出(投票率80.13%,有效票率77.94%)[330]。1969年4月28日,戴高樂宣布辭去總統職務,龐畢度透過選舉入主愛麗舍宮。[331][332][323]

死傷人數

此次事件在全國範圍內造成至少5人[23][25][314]至7人[333]死亡。最可能的死亡人數為7人,均發生在5月24日之後[334]。

- 5月24日凌晨,在巴黎Écoles路的路障處,人們發現了26歲的菲利普·馬泰里翁(Philippe Mathérion)的屍體,他因進攻型手榴彈破片受傷身亡[335][336](一說死於拉丁區的白刃戰[337])。屍體解剖結果始終未公開[336]。

- 5月30日,在卡爾瓦多斯省,治安部隊使用實彈射擊導致一名年輕人死亡。

- 6月10日,17歲的高中生吉勒·托坦在伊夫林省默朗的雷諾弗林工廠附近為躲避機動憲兵隊追捕時,溺亡於塞納河中[338][313][339]。

- 6月11日,在標緻索肖-蒙貝利亞爾工廠,一名共和國保安隊員用9公釐子彈擊斃24歲的鉗工皮耶·貝洛(Pierre Beylot),另有數名工人中彈。49歲的工人亨利·布朗(Henri Blanchet)因被進攻型手榴彈震倒,從護牆跌落導致顱骨骨折身亡[313]。

- 7月2日,一名采蘑菇的男子在厄爾省弗農附近的聖皮耶多蒂勒森林中發現了一具半燒焦的高個子男子屍體。調查確認,這名被手槍子彈擊中身亡的受害者名叫尚-克洛德·勒米爾(Jean-Claude Lemire)。克里斯蒂安·M.(Christian M.)承認於1968年6月26日槍殺了尚-克洛德·勒米爾。[340]

此外,根據1968年5月31日就任內政部長的雷蒙·馬塞蘭所述,與治安部隊的衝突造成約2000人受傷,其中200人重傷[341]。

時任巴黎警察總局局長莫里斯·格里莫常被讚譽「在巴黎避免了任何死亡」[23],這尤其歸功於他致警員的公開信:「我要和他們談論一個我們無權迴避的話題:那就是過度使用武力的問題」[s][342]。但人們往往忽視,他這份呼籲執法克制的聲明直到5月29日才發布[343],而運動爆發初期治安部隊就已發生多起嚴重暴力事件[344]。

格里莫還指出,共和國保安隊指揮官茹尼亞克(Journiac)在5月10日至11日夜間於巴黎蓋-呂薩克街執勤時,被屋頂投擲的鋪路石擊中前額重傷[345]。該指揮官因傷後遺症引發昏厥導致車禍,於一年後去世[345]。

在里昂,由法國學生聯合會和法國民主勞工聯盟組織的示威活動,在一系列事件後,演變成了示威者與警方之間的一系列激烈衝突。警長勒內·拉克魯瓦[t]於5月24日夜間死亡,引發強烈震動[290]。

根據警方最初聲明(兩年後在拉東與芒什審判中被證實為虛假陳述),他死於「被一輛油門踏板卡死的卡車碾壓」[347]。2008年五月風暴40周年之際,一名目擊者聲稱看到「這輛卡車從後方被啟動。它直線衝撞後在第一排治安部隊前熄火。壓在油門上的石頭肯定滑落了」,並未碾壓任何人[348]。

然而,1970年拉東與芒什審判期間,法醫的結論引發了激烈爭議。該案被告被指控導致拉克魯瓦警長死亡。審判最後一日出現戲劇性逆轉:愛德華·埃里奧醫院實習醫生格拉蒙(Grammont)出庭作證,他負責救治拉克魯瓦警長並確診其死於心肌梗死[348]。據當時參與急救的格拉蒙醫生陳述:「警長送抵急診一小時後死於心肌梗塞。我實施心臟按壓時折斷了其肋骨。心電圖本可證明死因,但這些證據已消失」[u][348]。

1970年9月26日,法庭宣判拉東與芒什無罪釋放[349]。

事件影響

總體而言,五月風暴是對現存秩序最激烈的挑戰之一。法國這場運動的獨特性在於知識分子與工人階級的聯合抗爭[32]。五月風暴的主要影響體現在社會文化層面[351],正如法蘭索瓦·密特朗在運動二十周年時承認的那樣。這場運動導致法國民眾普遍對公共政治領域及激進主義運動產生疏離感[352]。此外,五月風暴對法國教育體系的影響尤為顯著[353]。

新的價值觀開始湧現,其核心圍繞自主權、反威權主義、個人實現優先、創造力、跨學科性以及對個體的重視,這些理念包含著對傳統社會規則的拒絕和對權威的質疑。新規則的重新定義建立在自我管理和社區主義的理念之上[354]。

雖然常將性解放視為五月風暴的重要主題,但實際上關於道德觀念的討論主要是在隨後幾年(1970至1975年間)隨著現代避孕手段的普及才真正展開。女性主義也在這一時期發展起來,其最激進的代表婦女解放運動於1970年首次公開示威[355],在促使傳統社會運動轉向女性議題(如1975年墮胎合法化[356])方面發揮了重要作用。

社會對東方政權的批判進一步加深,《古拉格群島》[357]《石頭的吶喊(Le Cri des pierres)》相繼出版。在經歷了激烈的政治參與(尤其是曾被視為更純粹替代方案的毛派和極左翼運動)後,這種對共產主義幻滅的情緒,最終導致左翼陣營普遍陷入悲觀,對五月風暴前存在的一切進行系統性地自我否定[352]。

1968年2月,法國電影資料館館長亨利·朗格盧瓦遭解職事件引發電影界震動[358]。電影人透過電影傳單展開抗爭,其中部分作品出自尚盧·高達之手[359]。

在法國新浪潮導演羅曼·波蘭斯基、尚盧·高達、佛杭蘇瓦·楚浮、克勞德·雷路許等抗議者施壓下,1968年第21屆坎城影展被迫中斷,未頒發任何獎項[360]。次年,法國電影導演協會創立平行展映單元導演雙周,標榜回歸電影人本位[361]。

罷工結束時,法國的國民生產總值降低了3%,並損失了7億的工作時數[362]。1968年法國的外匯儲備共減少35億美元[363]。儘管法國的經濟仍然增長,但已經和其餘資本主義國家一樣危機重重[363]。

五月風暴之後,女性主義與同性戀的性解放運動進一步掀起[364]。這一時期西方社會經歷了「法律革命」:女性相繼獲得避孕權(法國1966年立法)和墮胎權(五月風暴七年後的1975年確立)[365]。所謂性革命(或稱「性解放」)議題在法國早於1960年代初便已萌芽[366]。1966年《游擊隊(Partisans)》雜誌推出「性與壓抑(Sexualité et répression)」專刊[366],1972年該刊再推同主題二期,其中重要章節直指對同性戀的壓制[366]。

1968年5月13日,布魯塞爾自由大學的自由審查學會組織了一場反對希臘軍政府的集會。受邀發言的包括美蓮娜·梅高麗、瓦西利斯·瓦西利科斯(小說《Z》的作者,該小說後來被改編為科斯塔·加夫拉斯執導的同名電影)、Rigas Phereos協會以及比利時捍衛希臘民主協會等[367]。集會結束後,數百名學生組成「自由集會(assemblée libre)」,占領了保羅-埃米爾·讓松(Paul-Émile Janson)演講廳。這次占領行動持續了47天。這一天標誌著布魯塞爾「五月風暴」的開始,政治學家後來稱之為「5月13日運動」[368]。

《人民日報》對五月風暴發布了60餘篇報導、評述、社論和40餘幅照片、宣傳畫和示意圖。社論《偉大的風暴》高度讚揚法國學生、工人的鬥爭是「巴黎公社革命的繼續」,是「第二次世界大戰以來最偉大的人民運動」。[369][370]

5月21日至25日,除西藏自治區外,全國二十多個省、自治區省會首府、直轄市[371],包括北京、上海、天津、南京,各舉行了20萬至100萬人的遊行示威和集會[370]。5月21日至23日,北京群眾連續三天經過天安門廣場遊行示威以聲援法國群眾,遊行隊伍共計約2000萬人次[370][371]。22日,上海、天津、南京、瀋陽、武漢、廣州分別有20—30萬人舉行遊行示威[371]。此後相關示威運動一直波及到中小城市和少數地、縣級市鎮[370][371]。萬家星認為,有多少人參與文化大革命,就有多少人參與聲援五月風暴的運動[371]。

五月風暴的歷史影響在2007年法國總統選舉期間重新成為焦點,當時候選人尼古拉·薩科吉聲稱五月風暴「為毫無底線和道德約束的資本主義鋪平了道路」[372][373][374],並提出解決這種國家道德危機的方式就是「一勞永逸地抹除1968年5月」[375][376][377]。這一言論招致了丹尼爾·孔-本迪的批評[378]。這場辯論在同年秋季繼續發酵,亨利·韋伯指責薩科吉「把所有社會問題,甚至包括管理人員的「黃金降落傘」(parachutes en or)和高額退休金等,都歸咎於五月風暴」[v][379]。

此外,薩科吉早在2002年就指出:「時光倒流,讓我們回到這樣一個時代裡,當時一切價值都失去意義,只有權利,卻沒有責任,人們互不尊重,『禁止禁止』。」[380]

這場辯論在2017年法國總統選舉期間再次出現,當時共和黨總統候選人馬埃爾·德·卡朗認為:「在經濟層面,68精神促進了大消費時代的發展。『縱情享樂(jouir sans entrave)』的口號意味著一個消費和休閒社會將最終取代節制和勞動的社會」[381][374]。

從代際衝突的視角來看,五月風暴常被視為嬰兒潮一代登上政治舞台的標誌性事件,與前輩世代形成鮮明對比。不過這一解讀存在爭議[382][383][384][385][386]。

歷史學家扎哈里·史嘉雷[暫譯](Zachary Scarlett)還指出五月風暴對Black Lives Matter運動和#MeToo運動存在影響[387]。

事件分析

五月風暴引發了社會各界的不同解讀。這場事件既可以被視為工人運動史上的重要篇章——爆發了法國規模最大的總罷工之一;也可以被理解為一場反權威的學生運動,旨在挑戰既有社會等級制度;還有人將其看作是一場推動社會風氣解放的青年運動,特別是在教育領域要求全面實行男女同校。部分學者認為該運動催生了後現代個人主義的萌芽。關於五月風暴的本質及其抗議精神遺產的問題至今仍存爭議[389]。

歷史學家勒內·加利索指出:「1968年五月風暴本質上是一場反威權主義運動、非民族主義運動和反文化運動。」[390]

作為事件核心人物之一的阿蘭·熱斯馬爾著重強調了大學體系的關鍵作用:「必須重申,1968年五月風暴是一場反對權威的運動,學生們當時抵制的是年復一年照本宣科的傳統授課模式。」[391]

政治學教授鮑里斯·戈比爾指出:「五月風暴發生時具有前所未有的特質——不僅因其突發性和規模令人震驚,更因為它首次讓那些長期被壓抑、噤聲甚至從未設想過的話語公開表達,使那些此前無權進入公共視野的行動者、議題和實踐得以登上歷史舞台。」[392]

新聞工作者洛朗·若弗蘭認為:「1968年事件並沒顯示出社會主義革命的方向,所顯示的仍然是法國大革命的推廣趨勢。在這場運動中,集體主義的願望顯得小於個人主義的願望。運動沒有表明多元化的舊民主制度和混合經濟已經衰竭,相反鞏固了這種制度和經濟。」[393]

歷史學家米歇爾·贊卡里尼-富爾內爾則剖析了認知建構的過程:「關於這些事件已形成某種成見,首先源於當時人們賦予它們的即時意義,繼而透過代際視角的強化,最終固化出文化決定論和個人主義的解釋框架:1968年被視為政治、制度和社會層面的挫敗,卻被塑造成文化領域的勝利。」[394]

歷史學家派屈克·羅特曼強調:「不能簡單地將『68年』視為一個同質整體,將其籠統定義為學生示威或流產革命。在這場運動中,民主訴求與彌賽亞主義狂熱並存,自由意志主義理想與極權主義行為交織,驚人的現代性與可悲的保守性共生,集體奉獻精神與極端個人主義同時彰顯……五月風暴不能被簡化為單一維度,任何片面解讀都必然失真。」[395]

社會學家阿蘭·圖雷納認為:「人們花了三十年時間才意識到,以丹尼爾·孔-本迪為代表的反威權主義力量才是五月風暴最重要的推動者。而在事件當時及隨後的十年間,托派和毛派的工人革命主義一直被視為學生與民眾運動的主要特徵。」[396]

歷史學家萬家星在綜合評析五月風暴和文化大革命後指出:「法國五月風暴(…)與其說與文革有相似之處,不如說與我國(原文如此)後來1989年的一次風波(原文如此)更相似,這在深層說明我國越向後越接近法國六十年代的情況。」[397]

社會學家米歇爾·羅伊認為:「五月風暴(…)存在普適的價值:團結、自由、社會(性別)平等、橫向民主等」;同時也指出五月風暴的很多參與者成為了資本主義的「經營者」,「發生這些並不令人感到吃驚」,「和法國大革命、1848年革命和巴黎公社失敗後的發展情況是一樣的」;且強調所謂「新五月風暴」不可能再重現。[398]

雷蒙·阿隆在《無雙的革命》中指出,這個運動基本上是消極的,是集體的「心理劇」[380][399]、革命的「幻想」[400][401],是一場大混亂、一場大規模的起鬨,是來自大學的出自破壞目的的反民主運動,「將一切都押在了權威和命令的戒律之上」[402][219],並使經濟遭受嚴重的衰退[403]。此外,阿隆在《費加羅報》上撰寫了一系列時事評論文章,提供了解釋五月風暴的保守視角。[404][405]

社會學家吉爾·利波維茨基認為:「『五月風暴』是一場『軟』革命,沒有死亡、背叛者、正統觀念或清洗異己行動……五月精神重新捕獲了歷史上曾是消費社會核心原則的內容——享樂主義。透過強調放縱、幽默和娛樂,五月精神在很大程度上被其在政治中所譴責的唯一事物塑造了……消費時代的欣快症(euphoria)」。[406]

文化作品

自1968年5月14日起,巴黎國立高等美術學院成立的「人民車間(Atelier populaire)」開始用絲網印刷技術[407][408]製作大量海報[8][409][410][411]。5月16日,藝術生和校外的畫家占領了美術學院的全部畫室,並在入口處大字寫著:「人民車間,是!布爾喬亞車間,否!」[w][412]。隨後史特拉斯堡、蒙彼利埃、馬賽、里昂、格勒諾布爾、第戎、卡昂和亞眠相繼成立類似工坊。這些數以千計的海報[413][407]成為運動視覺符號,其影響延續數十年。

所有海報僅標註集體署名「人民車間」,摒棄個人著作權,強調為鬥爭中的勞動者服務的集體創作理念[407][414]。一份致「創作者同志(camarades créateurs)」的傳單寫道:「執著於個人想法——即便正確——仍跳不出資產階級狹隘思維框架」[x][415]。

在西方美術史上,紅色被如此大規模地應用於海報設計中並不多見。據統計這一時期紅色主題海報約占所有海報的四分之一,在彩色招貼中位列首位,以至於人們將五月風暴稱之為「紅五月」[28]。

1968年5月至6月間,法國國家圖書館工會參與運動,百餘名館員自發收集傳單、海報、橫幅,形成珍貴的運動檔案[416]。1982年該館舉辦「五月風暴海報:圖像的想像(Les affiches de mai 68 ou l'Imagination graphique)」展覽並出版圖錄(在線版 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館));2008年再度推出「68精神:將慾望當作現實(Esprit(s) de Mai 68 - Prenez vos désirs pour des réalités)」海報攝影展[417]。

- 《中國女人》(尚盧·高達導演,1967年)[28][418][419]

- 《如果…》(林賽·安德森導演,1968年)

- 《萬事大吉》(尚盧·高達導演,1968年)[420]

- 《Coup pour coup》(1972年)

- 《L'An 01》(1972年)

- 《巴黎紅禍》(1973年)

- 《La Carapate》(1978年)

- 《Mourir à trente ans》(1982年)

- 《Milou en mai》(路易·馬盧導演,1990年)

- 《Reprise》(1996年)

- 《巴黎初體驗》(柏納多·貝托魯奇導演,2003年)

- 《Les Amants réguliers》(菲利普·卡瑞導演,2005年)

- 《Code 68》(2005年)

- 《Nés en 68》(2007年)

- 《Adieu de Gaulle, adieu》(2008年)

- 《來自紅花坂》(宮崎吾朗執導,宮崎駿編劇,2011年)

- 《五月風暴》(奧利維耶·阿薩亞斯導演,2012年)

- 《Les Révoltés》(2019年)

- 《Revolution》(披頭四,1968年)

- 《Revolution 9》(披頭四,1968年)

- 《Crève salope》(1968年5月)

- 《巴黎五月》[暫譯](1968年10月)

- 《Street Fighting Man》(滾石樂團,1968年12月)

- 《Les Nouveaux Partisans》(1969年)

- 《La Java des Bons-Enfants》(1972年)

- Jean-Christophe Bailly. Un arbre en mai. Paris: Seuil. 2018. EAN: 9782021384215.[421]

- Robert Merle. Derrière la vitre. Gallimard. 1970.

參見

註釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads