শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

মুহাম্মাদ

ইসলামি বিশ্বাসমতে আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবি ও রাসুল উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মুহাম্মাদ[ক] (আরবি: مُحَمَّد, প্রতিবর্ণীকৃত: মুহাম্মাদ; আনু. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ – ৮ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)[খ] ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তার পূর্ণ সম্মানসূচক নাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অমুসলিম প্রায় সকল ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।[গ] তবে ইসলামি মতবাদ অনুযায়ী, তিনি আল্লাহর প্রেরিত একজন নবি; যিনি আদম, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা এবং অন্যান্য নবিদের একত্ববাদী শিক্ষাকে প্রচার ও দৃঢ় করতে এসেছিলেন।[৪][৫][৬] মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবি ও রাসুল এবং কুরআন ও মুহাম্মাদের জীবনাদর্শ হলো ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি।

মুহাম্মাদ আনুমানিক ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। মুহাম্মাদের জন্মের পূর্বেই তার পিতা এবং ছয় বছর বয়সে তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন।[৮][৯] এতিম মুহাম্মাদ পরবর্তী দুই বছর তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লালিত পালিত হন। দাদার মৃত্যুর পরে তার চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হন।[১০] তিনি শৈশবে মেষপালক ছিলেন এবং পরবর্তীতে বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। তিনি ২৫ বছর বয়সে খাদিজাকে বিয়ে করেন। ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই তিনি মূর্তি পূজা এবং পৌত্তলিক রীতিনীতি বর্জন করে চলতেন। নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবনে তিনি মাঝে মাঝে নূর পর্বতের হেরা নামক গুহায় রাত্রি যাপন করতেন এবং একাগ্রচিত্তে ধ্যানমগ্ন থাকতেন।[১১][১২] মুহাম্মাদ পড়তে এবং লিখতে জানতেন না।[১৩][১৪]

আনুমানিক ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, হেরা গুহায় অবস্থানকালে ফেরেশতা জিবরাইল মুহাম্মাদের কাছে আসেন[১৫] এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহি বা বাণী পৌঁছে দেন।[১৬] তখন মুহাম্মাদের বয়স ছিল ৪০ বছর। প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন।[১৭][১৮] ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে[১৬] মুহাম্মাদ সর্বসমক্ষে এসব বাণী প্রচার করা শুরু করেন।[১৯] তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (ইসলাম) হলো জীবনের একমাত্র সঠিক পথ (দ্বীন)[২০] এবং ইসলামের অন্যান্য নবিদের মতোই তিনি আল্লাহর একজন নবি ও রাসুল।"[২১][২২][২৩]

মুহাম্মাদের অনুসারীর সংখ্যা প্রথমদিকে খুবই কম ছিল। মক্কার বহুঈশ্বরবাদী কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনি ১৩ বছর ধরে নির্যাতনের শিকার হন। ক্রমাগত নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তার কিছু অনুসারী আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যান। পরবর্তীতে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের নেতৃবৃন্দ তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি ও তার অনুসারীরা মক্কা থেকে মদিনায় (তৎকালীন নাম ইয়াসরিব) চলে যান। এই ঘটনাকে হিজরত বলা হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে ইসলামি বর্ষপঞ্জি বা হিজরি সনের সূচনা হয়। মদিনায় মুহাম্মাদ সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে মদিনা সনদ প্রতিষ্ঠা করেন। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে, মক্কার গোত্রগুলোর সাথে আট বছরব্যাপী আন্তঃবৈরিতার পর, মুহাম্মাদ দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কা শহরের দিকে অগ্রসর হন। তিনি প্রায় বিনা রক্তপাতেই মক্কা নগরী জয় করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজ থেকে ফেরার কয়েক মাস পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।[২৪][২৫]

মুহাম্মাদ তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকে যে বাণীগুলো লাভ করেন সেগুলো কুরআনের আয়াত হিসেবে পরিগণিত হয়। মুসলিমদের নিকট এটি আল্লাহর অবিকৃত বাণী হিসেবে পরিগণিত হয়, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের পাশাপাশি মুহাম্মাদের নিজস্ব জীবনাদর্শ ও নির্দেশনা (সুন্নাহ), যা হাদিস ও সিরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেগুলোকেও ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

Remove ads

নাম ও উপাধি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মুসলিম সমাজে মুহাম্মাদকে অসংখ্য নাম ও উপাধি দেওয়া হয়েছে।[২৬] এই নামগুলোকে কুরআনে প্রদত্ত নাম, হাদিসে বর্ণিত নাম, পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখিত নাম এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম - এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উসমানীয় পণ্ডিত মুস্তাকিমজাদে সুলাইমান সাদেদ্দিন (১৭১৯–১৭৮৮) তার মিরাতুস সাফা ফি নুহবেতি এসমাইল মোস্তফা গ্রন্থে মুহাম্মাদের ৯৯টি নাম ব্যাখ্যা করেছেন।[২৭][২৮]

মুহাম্মাদের পুরো নাম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দ মানাফ আল কুরাইশি (আরবি: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي)। সংক্ষেপে তাকে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল হাশিমি বলেও ডাকা হয়। এই নামের বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: "কুরাইশ গোত্রের আব্দুল মানাফের পুত্র হাশিম, হাশিমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ"।[২৯] এছাড়াও সমাজে তিনি আল-আমিন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন এবং মুহাম্মাদুল আমিন নামেও ডাকা হতো।[২৯]

মুহাম্মাদ নামটি আরবি শব্দ হামদ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "প্রশংসা"।[৩০] মুহাম্মাদ অর্থ "প্রশংসিত", "যিনি প্রশংসার যোগ্য"।[২৯] মুসলিমরা মুহাম্মাদকে মুস্তাফা, মাহমুদ এবং আহমদ নামেও সম্বোধন করে থাকেন। মুস্তাফা অর্থ "নির্বাচিত" এবং আহমদ অর্থ "অধিক প্রশংসিত"। তার কুনিয়া ছিল আবু'ল-কাসিম, অর্থাৎ "কাসিমের পিতা"। আরব সমাজে কুনিয়া সাধারণত প্রথম সন্তানের নামের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।[৩১] মুহাম্মাদ নিজেও নিজেকে আবু'ল-বানাত (কন্যাদের পিতা) বলতেন, কারণ তার সাত সন্তানের মধ্যে চারজন ছিল কন্যা।[৩২][৩৩]

কুরআন অনুসারে, মুহাম্মাদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাওরাত ও ইঞ্জিলে করা হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি হাদিসে মুহাম্মাদ বলেন, "কুরআনে আমার নাম মুহাম্মাদ, ইঞ্জিলে আহমদ এবং তাওরাতে আহয়েদ।"[৩৪][৩৫][৩৬]

জার্মান প্রাচ্যবিদ ভলকার পপ প্রস্তাব করেছেন যে মুহাম্মাদ এবং চতুর্থ খলিফা আলি নাম দুটি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-নাম হিসেবে নয়, বরং উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৩৭]

কুরআন

মুহাম্মাদ নামের বাংলা অর্থ হলো "প্রশংসনীয়"। কুরআনে এই নামটি মোট চারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] সেখানে মুহাম্মাদকে বিভিন্ন উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে। এসব উপাধির মধ্যে রয়েছে: আহমাদ (প্রশংসিত),[কুরআন ৬১:০৬] নবি, রাসুল (বার্তাবাহক), আবদ (আল্লাহর বান্দা), বশির (সুসংবাদদাতা),[কুরআন ২:১১৯] শাহিদ (সাক্ষী),[কুরআন ৩৩:৪৫] মুবাশ্শির (সুসংবাদ প্রদানকারী), নাযির (সতর্ককারী),[কুরআন ১১:২] মুজাক্কির (উপদেশদাতা),[কুরআন ৮৮:২১] দাই (আহ্বানকারী),[কুরআন ১২:১০৮] নুর (আলো)[কুরআন ৫:১৫] এবং সিরাজুম মুনির (আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ)।[কুরআন ৩৩:৪৬]

Remove ads

তথ্যের উৎস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

কুরআন

কুরআন হলো ইসলামের মূল ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, এটি আল্লাহর বাণী, যা প্রধান ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে ২৩ বছরের সময়কালে মুহাম্মাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।[৩৯][৪০][৪১] কুরআনে একজন একক "আল্লাহর রাসুল" কে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে কিছু আয়াতে মুহাম্মাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে মুহাম্মাদের জীবনের কিছু ঘটনা সরাসরি এবং কিছু পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে, যেমন হিজরত, বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, খায়বারের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়। বিশেষ করে সূরা আহযাবে মুহাম্মাদের জীবনী, তার স্ত্রীদের এবং সাহাবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে, যেখানে খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনাও আছে।[৪২]

তবে, কুরআন মুহাম্মাদের জীবনকালের নির্দিষ্ট ঘটনাবলী বা তাদের সময়রেখা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে কম তথ্য দেয়।[৪৩][৪৪] অধিকাংশ আয়াত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট করে না এবং মুহাম্মাদের একজন ব্যতীত আর কোনো সাহাবির নামও কুরআনে উল্লেখ নেই। ফলে কুরআনের উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত জীবনী রচনা কঠিন। ধারণা করা হয়, কুরআন মুহাম্মাদের জীবদ্দশাতেই রচিত হয়েছিল। বার্মিংহাম কুরআন পাণ্ডুলিপি রেডিওকার্বন বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুহাম্মাদের জীবনকালেই লেখা হয়েছিল, যা কুরআনের উৎপত্তি নিয়ে পশ্চিমা পুনর্বিবেচনাবাদী তত্ত্বগুলোর বিপরীতে প্রমাণ উপস্থাপন করে।[৪৫][৪৬]

প্রারম্ভিক জীবনী

মুহাম্মাদের জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায় হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে (খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী) রচিত মুসলিম ঐতিহাসিক রচনাবলীতে।[৪৭] এই সময়ের লেখাগুলো মুহাম্মাদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করেছে, যা তার জীবনচরিতের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে।[৪৮]

এই প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থগুলোর অন্যতম হলো ইবনে ইসহাকের সিরাতে রাসুলুল্লাহ, যা আনুমানিক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে (১৫০ হিজরি) রচিত হয়েছিল। যদিও এর মূল পাঠ বিলুপ্ত হয়েছে, ইবনে হিশাম তার সংকলনে ইবনে ইসহাকের রচনার সংরক্ষিত অংশ উপস্থাপন করেছেন। আল-তাবারির লেখায়ও এর কিছু অংশ সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৯][৫০] তবে ইবনে হিশাম তার ভূমিকায় উল্লেখ করেন, তিনি ইবনে ইসহাকের পাঠ থেকে এমন বিষয়সমূহ বাদ দিয়েছেন যা "নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে বিচলিত করতে পারে"।[৫১]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হলো আল-ওয়াকিদি কর্তৃক মুহাম্মাদের বিভিন্ন অভিযানের ইতিহাস এবং তার শিষ্য ইবনে সা'দ আল-বাগদাদি কর্তৃক সংকলিত কিতাবুল তাবাকাত আল-কাবীর।[৪৭] অনেক পণ্ডিত এই প্রাথমিক জীবনীগুলোকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য মনে করেন, যদিও তাদের সম্পূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায় না।[৪৯] সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আইনসংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলো প্রায়ই পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের শিকার হতো, তবে ঐতিহাসিক ঘটনাসংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলো মূল ঘটনার ধারা মোটামুটি অনুসরণ করেছে, যদিও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

হাদিস

ইসলামি অনুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো হাদিস। এখানে মুহাম্মাদের কথা, কাজ এবং অনুমোদিত রীতিনীতির বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। সর্বপ্রথম সংকলিত হাদিসগ্রন্থ হলো মুয়াত্তা ইমাম মালিক, যার সংকলক ছিলেন মালিক ইবনে আনাস। এতে মুহাম্মাদের বাণী, সাহাবিদের মতামত এবং মদিনার প্রচলিত রেওয়ায়েত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুয়াত্তা কেবল একটি হাদিসগ্রন্থ নয়; এটি সে যুগের ইসলামি বিধান ও সামাজিক রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচিত হয়।[৫২]

হাদিস সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো সহিহ বুখারী। ইমাম বুখারী বহু বছর অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই সংকলন সম্পাদন করেন। এতে কেবল সেই হাদিসগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলোর সনদ শুদ্ধ এবং বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃত। সহিহ বুখারীতে ইমান, নামাজ, রোজা, হজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতিশাস্ত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ বিষয়ে হাদিস লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৫৩] অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হাদিসগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সহিহ মুসলিম, সুনানে নাসাই, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি এবং সুনানে ইবনে মাজাহ।[৫৪][৫৫] এই ছয়টি গ্রন্থ সম্মিলিতভাবে সিহাহ সিত্তাহ নামে পরিচিত[৫৬][৫৭] এবং সুন্নি মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হাদিস সংকলন হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫৮][৫৯]

কিছু পশ্চিমা গবেষক হাদিসকে ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। উইলফার্ড মেডেলুংয়ের মতো পণ্ডিতেরা হাদিস প্রত্যাখ্যান না করে বরং সেগুলোকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করেন।[৬০] অন্যদিকে, মুসলিম পণ্ডিতেরা জীবনীগ্রন্থের তুলনায় হাদিসগ্রন্থকেই অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন, কারণ হাদিসে পরম্পরাগত সনদ (ইসনাদ) ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়, যা জীবনীগ্রন্থে সাধারণত অনুপস্থিত।[৬১]

মৌখিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

মুহাম্মাদ ও তার সমসাময়িকদের জীবনের তথ্যের প্রধান উৎস হিসেবে হাদিস ও সিরাতকে গণ্য করা হয়। তবে লক্ষণীয় যে, এসব তথ্য মুহাম্মাদের মৃত্যুর ১৫০ থেকে ২০০ বছর পর লিখিত আকারে সংকলিত হয়। এর আগে, এসব ঘটনা মৌখিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত ছিল।[৬২] এই দীর্ঘ সময় ধরে মৌখিক প্রচলনের ফলে হাদিস ও সিরাতে বর্ণিত ঘটনাগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৬৩][৬৪] বহু তথ্যই নিরপেক্ষ বহিঃসূত্র দ্বারা নিশ্চিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎসগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে মৌখিকভাবে প্রচারিত হওয়ার কারণে অনেক ঘটনা বিকৃত হয়েছে বা রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে কিছু বিবরণ ইতিহাসের মূল সত্য থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।[৬৪][৬৫][৬৬] অনেক গবেষকের মতে, হাদিস ও সিরাতের মতো প্রাথমিক উৎসগুলোতে পরবর্তীকালে এমন কিছু কাহিনি সংযোজিত হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে মুহাম্মাদের জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই।[৬৭][৬৮] ধারণা করা হয়, এসব বিবরণ পরবর্তীকালের সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে যুক্ত করা হয়েছে, যা মূল ইতিহাসে বিকৃতি ঘটাতে পারে।[৬৭][৬৯] ফিলিস্তিনি অধ্যাপক সামি আলদীব এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, খায়বারের যুদ্ধ এবং বনু কুরাইজা গোত্রের অবরোধের মতো ঘটনাগুলো মুহাম্মাদের জীবনে সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, এই ধরনের বিবরণ ইহুদি ধর্মগ্রন্থেও বিদ্যমান। ঐসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইহুদিরা এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেছিল যারা ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। আলদীবের বিশ্লেষণে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই ধরনের মিল ঘটনাগুলোর উৎস নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং এও বোঝায় যে, পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদের জীবনের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ধর্মীয় কাহিনির ছাপ পড়তে পারে।[৭০]

হাদিস ও সিরাতের মতো ঐতিহ্যবাহী রচনার বাইরে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস, এর উত্থানের সময়কাল এবং ভৌগোলিক উৎপত্তি ও বিস্তারের স্থান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত বর্ণনায় ইসলামের সূচনা মক্কাকেন্দ্রিক বলে ধরা হলেও, সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় বিকল্প ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উঠে এসেছে, যার মধ্যে পেত্রা বিশেষভাবে আলোচিত।[৭১] এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পেত্রা, তার উত্তরাঞ্চল, কুফা এবং হিরা যা বর্তমান দক্ষিণ ইরাকে অবস্থিত অঞ্চল। বিভিন্ন উৎস যেমন বাইজেন্টাইন ইতিহাসলিপি, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের দলিল, প্রাচীন মুদ্রা, আব্বাসীয় যুগের হাদিস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ, হিরা ও মদিনার মতো পুরনো শহরের নাম, মুহাম্মাদ ও প্রাথমিক ইসলামের ভৌগোলিক অবস্থানকে দক্ষিণ ইরাকের সাথে সংযুক্ত করে। এছাড়াও, কিছু গবেষক মনে করেন যে, মুহাম্মাদের জীবনী একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনের উপাদান একত্রে মিলিয়ে গঠিত হতে পারে।[৭২][৭৩][৭৪][৭৫]

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

ইসলামি বিশ্বে এমন কিছু নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে, যা মুহাম্মাদের জীবনের বিবরণ তুলে ধরে এবং সময়ে সময়ে তা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। তবে এসব নথিপত্রের প্রামাণ্যতা এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। রেডিওকার্বন ডেটিং ও জিনগত বংশতালিকা বিশ্লেষণের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলোর প্রামাণ্যতা যাচাই করার প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি।[৭৬] এই নথিগুলোর মধ্যে রয়েছে "মদিনার সনদ", যা মুহাম্মাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চুক্তির দলিল হিসেবে বিবেচিত; আশতিনামা, যা তার দ্বারা প্রদত্ত একটি সুরক্ষা-ঘোষণাপত্র হিসেবে গণ্য হয়; এবং এমন কিছু চিঠিপত্র, যা তার সময়কার বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও গভর্নরদের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৭৬] এছাড়াও মুহাম্মাদের চুল, দাড়ি, পরিধেয় জামা, জুতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্রকেও এসব ঐতিহাসিক দলিলের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঐতিহাসিকতা

মুহাম্মাদের জীবন ও ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস শুধু মুসলিম উৎসেই নয়, বরং অন্যান্য উৎসেও পাওয়া যায়। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত ইহুদি ও খ্রিস্টান লেখকদের গ্রিক, সিরীয়, আর্মেনীয় ও হিব্রু ভাষার লেখাতেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এসব বাইরের উৎস মুসলিম বর্ণনার তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা তুলে ধরে, বিশেষ করে ঘটনার কালক্রম এবং মুহাম্মাদের ইহুদি ও ফিলিস্তিন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে।[৭৭] উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ নবি হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগে তার জীবন নিয়ে বাইজেন্টাইন বা সিরীয় উৎসগুলোতে তেমন কোনো তথ্য নেই।[৭৮] ইতিহাসবিদ সেবাস্টিয়ান পল ব্রকের মতে, সিরীয় ও বাইজেন্টাইন উৎসগুলোতে মুহাম্মাদের জন্য নবি উপাধি খুব কম ব্যবহার হয়েছে; আর রাসুল উপাধি তো আরও বিরল।[৭৯] বরং, ওইসব লেখায় মুহাম্মাদকে "প্রথম আরব রাজা" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সময়কার সিরীয় লেখাগুলো ইসলামি বিজয়কে "মুসলিম বিজয়" নয়, বরং "আরব বিজয়" হিসেবে উল্লেখ করেছে।[৮০][৮১]

ডকট্রিনা ইয়াকবি (ইয়াকুবের শিক্ষা) নামে একটি গ্রীক ভাষার রচনা আছে, যা ধারণা করা হয় ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ মুহাম্মাদের মৃত্যুর দুই বছর পর লেখা হয়েছিল। এই রচনায় ক্যান্ডিডেটাস (Candidatus) নামের একজন ব্যক্তির মৃত্যু এবং আরব উপদ্বীপে এক নতুন নবির আবির্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮২][৮৩] এই রচনাটি কার্থেজে রচিত হয়েছিল। তবে বিকল্প এক মত অনুসারে, এটি ৬৩৪ থেকে ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ফিলিস্তিনে লেখা হয়ে থাকতে পারে।[৮৪] প্যাট্রিসিয়া ক্রোন এবং মাইকেল কুক মনে করেন যে, ডকট্রিনা ইয়াকবি মূলত ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কার্থেজে রচিত হয় এবং সেই সময়ের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে এটি লিখিত আকারে সংকলিত হয়। তাদের মতে, রচনাটির উৎপত্তি ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হয়েছে—এমন ধারণা অনেক পরের এবং ততটা গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৪]

| “ | ক্যান্ডিডেটাস যখন সারাসেনদের (অর্থাৎ আরবদের) হাতে নিহত হন, তখন আমি কায়সেরিয়ায় (বর্তমান তুরস্ক) অবস্থান করছিলাম এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে সিকামিনার (বর্তমান ইসরায়েল) উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে মানুষ বলাবলি করছিল, "ক্যান্ডিডেটাসকে হত্যা করা হয়েছে।" আমরা ইহুদিরা এতে আনন্দিত হয়েছিলাম। সেই সময় একটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—একজন নবি সারাসেনদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি অভিষিক্ত মসিহর আগমনের ঘোষণা দিচ্ছেন। | ” |

| — ডকট্রিনা ইয়াকবি, অ্যাকাডেমিয়া[৮২] | ||

গবেষকদের মতে, ডকট্রিনা ইয়াকবিতে উল্লেখিত ক্যান্ডিডেটাস সম্ভবত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ফিলিস্তিন অঞ্চলের সেনাপতি সার্জিয়াস। ধারণা করা হয়, রচনায় বর্ণিত ঘটনাটি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে গাজা শহরের নিকটে সংঘটিত "দাসিনের যুদ্ধ"—যেখানে রাশিদুন খিলাফতের বাহিনীর সঙ্গে বাইজেন্টাইন সেনাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল।[৮৫] মুহাম্মাদের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পর সংঘটিত এই যুদ্ধে, আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইন (পূর্ব রোমান) সেনাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সেনাপতি সার্জিয়াস তার অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে নিহত হন।[৮৬] গ্রন্থটিতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, পূর্ব রোমানদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ এবং ঐ অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাসকারী ইহুদিরা মুসলিমদের বিজয়কে স্বাগত জানায়। তারা বাইজেন্টাইন সেনাপতি সার্জিয়াসের মৃত্যুতে প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করে।[৮৬][৮৭] মুহাম্মাদ সম্পর্কে সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় আর্মেনীয় বিশপ সেবেওসের লেখায়, যিনি ব্যাগ্রাতুনি রাজবংশের সদস্য ছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে এই বিবরণ রচনা করেন, যখন আরবদের হঠাৎ উত্থানের স্মৃতি তখনো মানুষের মনে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। সেবেওস তার লেখায় মুহাম্মাদের নাম উল্লেখ করেন এবং তাকে একজন বণিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন যে, মুহাম্মাদের জীবন ঐশ্বরিক বাণী লাভের মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।[৮৮] সেবেওস ছিলেন প্রথম অমুসলিম লেখক, যিনি মুসলিমদের কর্মকাণ্ড নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং ইসলামের উত্থান ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।[৮৯]

| “ | ঐ সময়ে ইসমাইলিদের মধ্যে মুহাম্মাদ নামের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের আদেশে ধর্মপ্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তাদের ইব্রাহিমের ঈশ্বরকে চেনার শিক্ষা দেন, বিশেষ করে যা মূসার ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায়। ঈশ্বরের আহ্বানে তারা একত্রিত হয়ে একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হন। পূর্বের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে তারা ইব্রাহিমের প্রতি প্রকাশিত সত্য ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন। মুহাম্মাদ তাদের নির্দেশ দেন—মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ না করা, মদ্যপান পরিহার, মিথ্যাচার ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা। তিনি বলেন, "ঈশ্বর এই দেশ ইব্রাহিম ও তার বংশধরদের জন্য চিরন্তনভাবে প্রতিশ্রুত করেছেন। যেমন তিনি ইসরায়েলকে ভালোবেসেছিলেন, তেমনি এই প্রতিশ্রুতি আজ পূর্ণ হচ্ছে। এখন তোমরাই ইব্রাহিমের উত্তরসূরি, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি তোমাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই ঈশ্বরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসো এবং ইব্রাহিমকে যে দেশ প্রদান করা হয়েছিল, তা জয় করতে এগিয়ে চলো। যুদ্ধে কেউ তোমার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না, কারণ ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।" | ” |

| — সেবেওস, দ্য আর্মেনিয়ান হিস্টোরি[৯০] হ্যাগারিজম: ইসলামি বিশ্বের বিকাশ[৯১] | ||

স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও লেখক অ্যান্ড্রু মার তার বিখ্যাত গ্রন্থ A History of the World (বিশ্ব ইতিহাস)-এ মুহাম্মাদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বই অবলম্বনে বিবিসি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে, যার শিরোনাম ছিল Andrew Marr's History of the World (অ্যান্ড্রু মারের ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি)।[৯২]

মুহাম্মাদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অ্যান্ড্রু মার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন:

| “ | মুহাম্মাদের জীবন সম্পর্কে তার সমসাময়িক সময়ের উৎস থেকে খুব অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। (...) তার যুগে রচিত কিছু খ্রিস্টান লেখায় এই আরব নেতার কয়েকটি উল্লেখ রয়েছে, যা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় কোনো সন্দেহ রাখে না। তবুও, এই বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। | ” |

| — অ্যান্ড্রু মার, এ হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড[৯৩] | ||

যদিও অনেক ইহুদি নবি এবং এমনকি যিশু খ্রিস্টের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে অধিকাংশ পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯৪][৯৫][৯৬]

Remove ads

বংশধারা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রচলিত ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, মুহাম্মাদ ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের বংশধর। তার বংশপরম্পরা আদনানি আরবদের মধ্য দিয়ে কুরাইশ গোত্রে পৌঁছায় এবং নির্দিষ্টভাবে সেই গোত্রের হাশিমী শাখা থেকে তিনি আগত।[৯৭] মুহাম্মাদের পূর্বপুরুষদের বংশক্রম ধারাবাহিকভাবে: মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব (শায়বা), হাশিম, আবদ মানাফ (মুগিরা), কুসাই, কিলাব, মুররাহ, কা'ব, লুয়াই, গালিব, ফিহর, মালিক, নাদর (কুরাইশ), কিনানাহ (কিনানা উপজাতি), হুজাইমা, মুদরিকা (আমির), ইলিয়াস, মুদার, নিজার, মা'আদ, আদনান।[৯৮][৯৯][১০০][১০১][১০২]

কিছু হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, মুহাম্মাদ নিজেই তার বংশধারাকে ইব্রাহিম নবির সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

| “ | আল্লাহ ইব্রাহিমের সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাইলকে, ইসমাইলের সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাহকে মনোনীত করেন। কিনানাহর বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন। | ” |

| — সহিহ মুসলিম, তিরমিজি, [১০৩][১০৪][১০৫] | ||

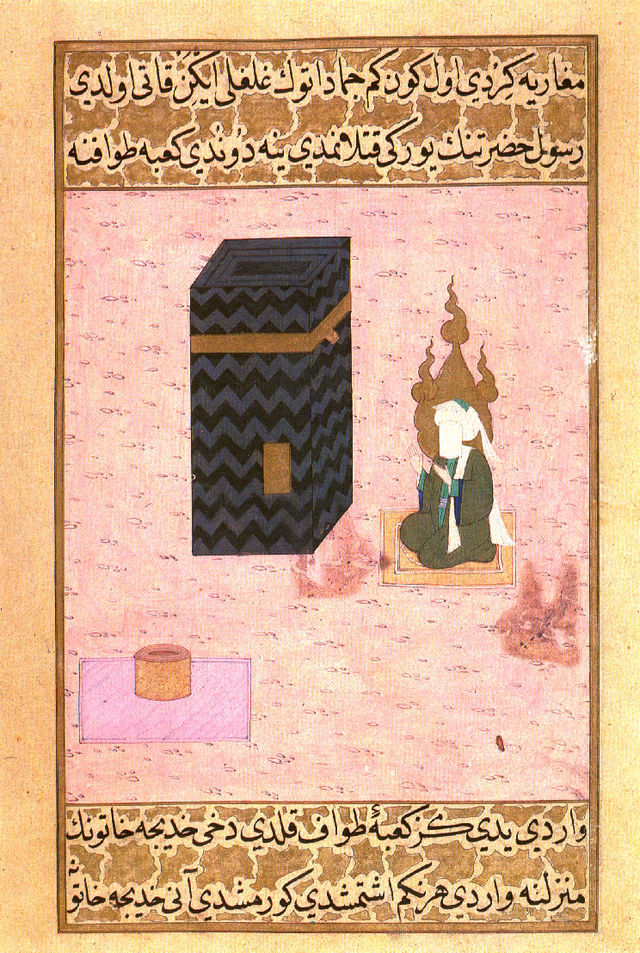

মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী, মক্কা বিজয়ের পর কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারণ করার সময় কাবার ভেতর থেকে ইব্রাহিম ও তার পুত্র ইসমাইলের দুটি মূর্তি উদ্ধার করা হয়, যেগুলোর হাতে ছিল তীর জাতীয় কাঠের চিহ্ন, যা প্রাচীন আরবরা ভাগ্য নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করত।[১০৬] মুহাম্মাদ এ দৃশ্য দেখে বলেন, ইব্রাহিম ও ইসমাইল কখনোই এমন কাজ করেননি। তিনি তাদের এইভাবে উপস্থাপন এবং মূর্তিপূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি ভ্রান্ত ও দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন।[১০৭] আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ যখন তার নাতি হাসান ও হুসাইনের জন্য দোয়া করেছিলেন, তখন তিনি উল্লেখ করেন যে, ইব্রাহিমও পূর্বে তার পুত্র ইসমাইল ও ইসহাকের জন্য একই দোয়া করেছিলেন।[১০৮]

কিছু সংশোধনবাদী গবেষকের মতে, কুরাইশ নামটি মুহাম্মাদের বংশধরদের গোত্রের নাম ছিল না। বরং এটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পারস্য সম্রাট কুরুশের নাম থেকে উদ্ভূত, যিনি হাখমানেশি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সম্রাট কুরুশ ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে ইহুদিদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ইহুদিদের মাঝে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হন।[১০৯] ঐতিহাসিক তথ্যমতে, মুহাম্মাদের বংশ কুরাইশ গোত্রের উত্পত্তি প্রাচীন আরব জাতি নবতাঈদের একটি শাখা থেকে হয়েছে। নবতাঈরা মূলত আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করত এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও লিপি ছিল। তবে নবতাঈদের প্রকৃত বংশগত উৎস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে এবং এ নিয়ে বিতর্ক এখনো চলমান।[১১০] কিছু গবেষকের মতে, নবতাঈরা মূলত আদি আরব বংশোদ্ভূত ছিল। তবে পরবর্তীকালে পারস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মিশ্রণের ফলে তাদের বংশধারা ও ভাষায় পরিবর্তন আসে।[১১০]

Remove ads

জন্ম তারিখ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, ইসলামের ইতিহাসে "ফিলবর্ষ" বা "হস্তিবর্ষ" নামে পরিচিত সময়ে মুহাম্মাদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[১১১] ঐতিহ্য অনুযায়ী, এই বছরেই আবিসিনিয়ার আকসুম রাজ্যের অধীনস্থ ইয়েমেনের শাসক আবরাহা কাবাঘর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[১১২][১১৩] মুহাম্মাদের সঠিক জন্মতারিখ নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় না। প্রাচীন হিসাবের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানি ইসলামি পণ্ডিত মোহাম্মদ হামিদুল্লাহের মতে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭ জুন ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে।[১১১] আবার কিছু উৎসে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৪][১১৫] মিশরীয় জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা আল-ফালাকী তার গবেষণায় জন্মতারিখ ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।[১১৬] তবে ব্রিটিশ লেখক শেরার্ড বেমন্ট বার্নাবি আল-ফালাকীর হিসাবের কিছু ত্রুটি শনাক্ত করেছেন।[১১৭]

ইসলামি উৎসগুলোর অধিকাংশে উল্লেখ রয়েছে যে, মুহাম্মাদ ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে হস্তিবর্ষে ১২ রবিউল আউয়াল (২০ এপ্রিল), সোমবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৮] ধারণা করা হয়, এই তারিখটি হস্তিবাহিনীর ঘটনার প্রায় ৫২ দিন পরের ঘটনা।[১১৬][১১৯] সিরাত ও ইসলামি ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, মুহাম্মাদ রবিউল আউয়াল মাসের একটি সোমবার, ভোরবেলা সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে জন্মগ্রহণ করেন। তবে মাসের ঠিক কোন তারিখে তিনি জন্মেছিলেন, সে নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[১১৬] এই মতভেদের কারণ হিসেবে মৌখিক বর্ণনার ভিন্নতা, চন্দ্র ও সৌর ক্যালেন্ডারের পার্থক্য[১২০][১২১] এবং নাসি প্রথা—যেখানে আরবরা বছরকে কখনও ১২ মাসের বদলে ১০ মাসে গণনা করত—উল্লেখ করা হয়।[১১৯]

গবেষক লরেন্স কনরাড প্রাথমিক যুগে লেখা সিরাতগ্রন্থগুলো বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এসব লেখায় মুহাম্মাদের জন্মতারিখ নিয়ে ৮৫ বছরের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। কনরাড এই পরিবর্তনশীলতাকে "গল্পের প্রবাহিততা বা বিবর্তন এখনও চলছে"—এভাবে বর্ণনা করেছেন।[১২২][১২৩]

Remove ads

প্রাক-ইসলামি আরব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সাধারণ ভৌগোলিক অবস্থা

ইসলাম-পূর্ব আরব উপদ্বীপে মরুভূমির কঠিন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য মানুষকে একসাথে বসবাস করতে হতো। এই পরিবেশে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ফলে, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে, যা তাদের সামাজিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।[১২৪] স্থানীয় আরবরা দু’রকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল—তাদের কেউ ছিল যাযাবর, আবার কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করত।[১২৫] যাযাবররা পানি ও চারণভূমির সন্ধানে দলবদ্ধভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেত। অন্যদিকে, যারা একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত, তারা প্রধানত বাণিজ্য ও কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। যাযাবরদের জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ ছিল কাফেলা বা ওয়াহাতে আক্রমণ করা এবং তারা একে কোনো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করত না।[১২৬][১২৭][১২৮]

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকেই মসলা বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ আরবে কয়েকটি সমৃদ্ধ ও উন্নত রাজ্যের উত্থান ঘটে। শুরুতে এই বাণিজ্য পথগুলো মূলত উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর স্থলপথে বিস্তৃত ছিল। তবে ৭ম শতাব্দীর পর থেকে ব্যবসায়ীরা ক্রমশ লোহিত সাগর হয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর ফলে স্থলপথের গুরুত্ব কমে যায় এবং দক্ষিণ আরবের বহু সমৃদ্ধ অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।[১২৯] ধান্য ও জলপাই তেলের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের পাশাপাশি, উল ও চামড়ার বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম গড়ে ওঠে। এইসব কার্যক্রমের ভিত্তিতে মক্কা ও মদিনা (যা তখন ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল) এর মতো কয়েকটি শহর টিকে ছিল। অপরদিকে, উপদ্বীপের মরুভূমি অঞ্চলগুলো ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। সেখানকার বেদুইন গোষ্ঠীগুলো যাযাবর জীবনধারা অনুসরণ করত এবং সীমিত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত। এই সমাজব্যবস্থায় প্রধান ভিত্তি ছিল বংশ বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য[১২৯]

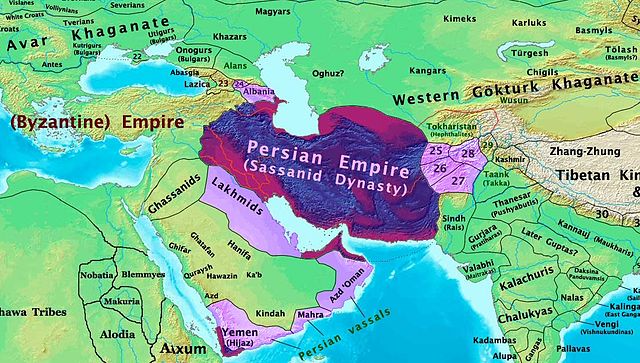

ইসলামের আবির্ভাবের আগে মধ্যপ্রাচ্যে দুইটি প্রধান শক্তি প্রভাব বিস্তার করত—বাইজেন্টাইন (রোমান) সাম্রাজ্য এবং সাসানি (পারস্য) সাম্রাজ্য। এই দুই শক্তির মধ্যে শতাব্দীব্যাপী রোমান-পারস্য যুদ্ধ অঞ্চলের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যা পুরো অঞ্চলকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় কিছু অনুগত সামন্ত রাজ্য গড়ে ওঠে। পারস্যদের পক্ষ থেকে লাখমিদ এবং বাইজেন্টাইনদের পক্ষ থেকে ঘাসানিদ এ ধরনের রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। আরব উপদ্বীপের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত শুষ্ক এবং মাটি ছিল আগ্নেয় প্রকৃতির, যার ফলে মরুদ্যান বা পানির উৎস ছাড়া অন্য কোথাও কৃষিকাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রাম ও শহরই ছিল এই অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য। মক্কা ও মদিনা (তৎকালীন ইয়াসরিব) ছিল এসব শহরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মদিনা একটি ক্রমশ প্রসারিত কৃষিভিত্তিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠছিল, আর মক্কা ছিল একটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। এটি ছিল নানা গোষ্ঠীর মিলনস্থল এবং হজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান।[১৩০] মুহাম্মাদের জীবনের শুরুর দিকে, তিনি যেই কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই গোত্রটি পশ্চিম আরবে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়।[১৩১][১৩২] কুরাইশরা পশ্চিম আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কাবা ঘরের সঙ্গে যুক্ত করে এবং মক্কাকে একটি পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলে এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে।[১৩২]

অজ্ঞতার যুগ

ইসলামি সাহিত্যে, ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজকে আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থাৎ "অজ্ঞতার যুগ" নামে অভিহিত করা হয়।[১৩৩] এই শব্দটি ইসলামি যুগে প্রচলিত হয় এবং কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, ইসলাম আসার আগে আরবদের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচরণ, সামাজিক জীবন ও নৈতিকতার যে অবস্থা ছিল, তা ছিল বিভ্রান্তিকর ও পাপপূর্ণ। এই ধারণাটি ইসলামি যুগের মূল্যবোধ ও শিক্ষার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের পার্থক্য স্পষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৩৩] জাহেলিয়া যুগের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যভিচার, পরকীয়া, চুরি, মূর্তিপূজা, অন্যায় ও সহিংসতা। সে সময় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলত। ডাকাতি এবং দাসপ্রথা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে নারীদের প্রতি ছিল চরম অবমাননাকর আচরণ। নারীকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং অনেক সময় পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। মেয়ে সন্তানকে অপমানজনক বলে মনে করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান জন্মানোর পরই তাকে জীবন্ত কবর দেয়ার ঘটনাও ঘটত।[১৩৪]

ইসলামি ইতিহাসগ্রন্থ অনুযায়ী, জাহেলিয়া যুগের কবিতায় নারীর উপস্থিতি থাকলেও, সমাজজীবনে তাদের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিফলিত হতো না। সমাজে নারীকে হীন ও অবমূল্যায়িত হিসেবে দেখা হতো। সীমাহীন বহুবিবাহ তখন সাধারণ ছিল। পতিতাবৃত্তি একটি স্বীকৃত পেশায় পরিণত হয়েছিল এবং অনেক দাস-মালিক তাদের নারীদাসীদের এ কাজে বাধ্য করত। নারীদের পিতার সম্পত্তিতে কিংবা স্বামীর উত্তরাধিকারে কোনো অধিকার ছিল না। এমনকি সন্তানরা চাইলে বাবার মৃত্যুর পর সৎ মাকে বিয়েও করতে পারত। বিবাহবিচ্ছেদ ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের অধিকার এবং তারা ইচ্ছেমতো স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেটিকে লজ্জার বিষয় মনে করা হতো এবং অনেক সময় তাদের হত্যা করা হতো।[১৩৪] ইসলামি সমাজে জাহেলিয়া যুগের একটি নিষ্ঠুর রীতি হিসেবে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ঘটনা গভীরভাবে স্মরণ করা হয়।[১৩৫] কুরআনের সূরা তাকভীরের ৮ম ও ৯ম আয়াতে কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এই ঘটনার সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

| “ | যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? | ” |

| — সূরা তাকভীর, আয়াত ৮-৯, [১৩৬] | ||

জাহেলিয়া যুগে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা পুরো আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি ঘটত। বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট গোত্রের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা বেশি দেখা যেত, অন্যদিকে অনেক গোত্রে এটি ছিল খুবই বিরল। সাধারণত শহর অঞ্চলের তুলনায় মরুভূমি ও গ্রামাঞ্চলে এই প্রথার ঘটনা বেশি ঘটত। মুহাম্মাদের গোত্র কুরাইশদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু সেটি ব্যাপক ছিল না।[১৩৫] আরেকটি দিক হলো, বলি দেওয়া বা অন্য কোনো কারণে শিশু হত্যার ঘটনা শুধু আরবদের মধ্যেই ছিল না; এ ধরনের আচরণ অন্য জাতিগুলোর মধ্যেও দেখা যেত।[১৩৭]

উপাসনা ও ধর্মীয় গোষ্ঠী

ইসলাম-পূর্ব আরবের প্রতিটি গোত্রই একটি নির্দিষ্ট দেবতা বা দেবীকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে মানত। এসব দেব-দেবীর অস্তিত্ব পবিত্র গাছ, পাথর, ঝরনা বা কূপের সঙ্গে জড়িত ছিল। আরব সংস্কৃতি ও পুরাণে, এই দেব-দেবীদের প্রতীক হিসেবে তৈরি মূর্তিগুলোকে পবিত্র মনে করা হতো এবং সেগুলোকেই পূজার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।[১৩৮] ইসলাম-পূর্ব আরব উপদ্বীপে অনেক পবিত্র স্থান ছিল, যেখানে ঘনক্ষেত্রাকৃতির মন্দির বা দেবালয় তৈরি করা হয়েছিল। আরবরা হারাম বা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে এসব পবিত্র স্থানে যেত এবং সেখানে উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত।[১৩৯]

মক্কার কাবা এক সময় ৩৬০টি মূর্তির আবাসস্থল ছিল, যেগুলো বিভিন্ন আরব গোত্রের রক্ষাকর্তা দেবতা হিসেবে পূজিত হতো।[১৩৮] লাত, মানাত ও উজ্জা নামে তিন দেবীকে প্রধান দেবতা ইলাহর কন্যা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেই সময়কার অধিকাংশ আরবই বহুদেববাদ ও মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করত।[১৪০] যদিও কিছু গোত্র আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, তবুও পরকাল বা কিয়ামতের ধারণা তাদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল না।[১৪০] অধিকাংশ মূর্তিপূজক এসব মূর্তিকে সরাসরি ঈশ্বর হিসেবে মানত না; বরং তারা বিশ্বাস করত, এই মূর্তিগুলো ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানোর একেকটি মাধ্যম।[১৪০] হারাম মাস বা পবিত্র মাসগুলোতে, যখন যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, তখন আরবের বিভিন্ন গোত্র মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করত।[১৪১] তারা নিজ নিজ গোত্রের উপাস্য দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা ও সিজদা করত, শ্রদ্ধা নিবেদন করত, দেবতার নামে কুরবানি দিত এবং দান করত। এরপর প্রতিটি গোত্র কাবা ঘর তাওয়াফ করত, যা সাধারণত উলঙ্গ অবস্থায় সম্পন্ন হতো।[১৪২] এই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে তারা দেবতাদের উপহার প্রদান করত, সুগন্ধি ব্যবহার করত এবং কেউ কেউ আগেভাগে উপবাস করত।[১৪২] এ সময় বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশ্বাসে তাবিজ ও কবজ ব্যবহারের চলও ছিল ব্যাপক।[১৪২]

আরব উপদ্বীপে তখনকার বহুঈশ্বরবাদী ও মূর্তিপূজার রীতিনীতির পাশাপাশি খ্রিস্টান, ইহুদি ও মাজুসদের মতো একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ও বসবাস করত।[১৪৩] শক্তিশালী ইহুদি গোষ্ঠীগুলো দক্ষিণের ইয়েমেন ও উত্তর-পশ্চিমের মদিনাসহ কৃষিভিত্তিক মরুদ্যান শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করেছিল। খ্রিস্টানরাও ইয়েমেন ও পূর্ব আরবে নিজেদের উপস্থিতি ও প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল। যদিও একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল, তবুও ঐতিহ্যগত বহুঈশ্বরবাদ তখনও আরব সমাজে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১২৯] মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সময় আরব উপদ্বীপ ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে গভীর বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।[১২৯]

আরব উপদ্বীপে হানিফ নামে একটি একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, যারা মূর্তিপূজা ও বহুঈশ্বরবাদ থেকে বিরত থেকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করত।[১৪৪] অনেক সময় তাদের ভুল করে খ্রিস্টান বা ইহুদি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।[১৪৫] ইসলামি দৃষ্টিকোণে, হানিফরা ছিলেন সেইসব ব্যক্তি, যারা ইসলাম-পূর্ব যুগে ইব্রাহিমের প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসরণ করতেন।[১৪৬] কুরআনের একাধিক আয়াতে হানিফ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে হানিফদের ধর্মকে মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের ধর্মের বিপরীতে এবং ইব্রাহিমের সত্য ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সূরা বাকারার ১৩৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে—

| “ | তারা বলে, "তোমরা ইহুদী বা নাসারা (খ্রিস্টান) হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে।" বলো, "বরং একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না"। | ” |

| — সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৫, [১৪৭] | ||

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, মুহাম্মাদ একজন হানিফ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং মূর্তিপূজাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একইসঙ্গে, তাকে ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৪৮][১৪৯][১৫০]

নবি আগমনের প্রত্যাশা

প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইসলাম-পূর্ব যুগে কিছু হানিফ আরব কবি ছিলেন, যাদের অনেকেই অলৌকিক বা রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। তাদের কবিতায় একজন নবির আগমনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যদিও কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী বা ঐ ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে সমর্থন করা হয়নি, তবুও সে সময়কার আরব সমাজে এই কবিগণের বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো।[১৫১]

কুরআনের সূরা সাফের ৬নং আয়াত অনুসারে, নবি ঈসা বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

| “ | স্মরণ কর, যখন মরিয়মের পুত্র ইসা বলেছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।" অতঃপর সে [অর্থাৎ ইসা যার সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন সেই নবি] যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, "এটা তো স্পষ্ট যাদু।" | ” |

| — সূরা আস-সাফ, আয়াত ৬, [১৫২] | ||

একটি প্রচলিত মত অনুযায়ী, মুহাম্মাদের নাম বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদিসে বলা হয়েছে: “আমার নাম কুরআনে মুহাম্মাদ, ইঞ্জিলে আহমদ এবং তাওরাতে আহ্যদ।”[১৫৩] তবে বর্তমানের ইঞ্জিলসমূহে এই নামগুলোর সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও, কিছু ইসলামি পণ্ডিতের মতে যোহন রচিত ইঞ্জিলে ব্যবহৃত পারাক্লিত শব্দটি মূলত মুহাম্মাদকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫৪] অন্যদিকে, খ্রিস্টধর্মে পারাক্লিতকে সাধারণত “পবিত্র আত্মা” হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।[১৫৫] যোহন ইঞ্জিলের ১৪তম অধ্যায়ে যিশু কর্তৃক “সত্যের আত্মা” নামে এক পারাক্লিতের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে—

| “ | আমি পিতার কাছে অনুরোধ করব, আর তিনি তোমাদের জন্য আরেকজন সহায়ক পাঠাবেন, যিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি হচ্ছেন "সত্যের আত্মা"। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করতে পারবে না, কারণ তারা তাকে দেখে না বা চেনে না। কিন্তু তোমরা তাকে চেন, কারণ তিনি এখনই তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তোমাদের মধ্যে বাস করবেন। | ” |

| — যোহন ইঞ্জিল, ১৪তম অধ্যায় : ১৬-১৭, [১৫৬][১৫৭] | ||

সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা উসমানীয় পর্যটক এভলিয়া চেলেবি[১৫৮][১৫৯] তার বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত সেয়াহাতনামাতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নাকুরা শহরের উপকণ্ঠে প্রেরিত পিতরের সমাধির কাছে একটি প্রাচীন ইঞ্জিলের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান।[১৬০] প্রেরিত পিতর ছিলেন যিশুর একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও প্রধান হাওয়ারী। চেলেবির ভাষ্যমতে, ওই পাণ্ডুলিপিতে মুহাম্মাদের আগমনের সুসংবাদ উল্লেখ ছিল এবং তিনি দাবি করেন যে এটি প্রেরিত পিতর স্বয়ং রচনা করেছিলেন।[১৫৮][১৬১][১৬২] তবে পরবর্তী সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটির আর কোনো নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

Remove ads

মক্কার জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শৈশব ও কৈশোর

মুহাম্মাদের পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং মাতা ছিলেন আমিনা, যিনি কুরাইশ গোত্রের ওয়াহাব ইবনে আবদ মানাফের কন্যা। মুহাম্মাদের জন্মের প্রায় পাঁচ বা ছয় মাস আগে তার পিতা আবদুল্লাহ মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর মুহাম্মাদের দায়িত্ব নেন তার দাদা আবদুল মুত্তালিব। তিনিই তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ। ইতিহাসবিদদের মতে, স্বামীর মৃত্যুর কারণে শোকাহত ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পরায় মাতা আমিনা শিশুকে সম্পূর্ণভাবে স্তন্যদান করতে পারেননি। তাই কিছুদিনের জন্য মুহাম্মাদকে স্তন্যদান করেন তার চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা।[১৬৩] তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মক্কার শিশুদের কয়েক বছরের জন্য মরুভূমির বেদুইন পরিবারের কাছে পাঠানো হতো। এটি করা হতো যাতে শিশুরা বিশুদ্ধ প্রকৃতির পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে এবং আরবি ভাষা শুদ্ধভাবে রপ্ত করতে পারে। এ সময় শিশুদের লালন-পালন ও স্তন্যদানের দায়িত্ব পালন করতেন কোনো বেদুইন স্তন্যদাত্রী।[১৬৪][১৬৫] মুহাম্মাদের পিতা মারা যাওয়ায় অনেক স্তন্যদানকারী মহিলা মনে করেন, অনাথ শিশুর পরিবার থেকে তারা উপযুক্ত পুরস্কার বা সম্মাননা পাবেন না। এই কারণে কেউই মুহাম্মাদকে গ্রহণ করতে রাজি হননি।[১৬৪] তবে বনু সা'দ গোত্রের হালিমা নামের এক মহিলা, যিনি মক্কায় স্তন্যপানরত শিশু খুঁজতে এসেছিলেন, কোনো শিশু না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুহাম্মাদকে গ্রহণ করেন।[১১৬][১১৯][১৬৪][১৬৬][১৬৭] এরপর মুহাম্মাদ হালিমা ও তার স্বামী হারিসের কাছে বড় হতে থাকেন এবং সেখানে দুই বা তিন বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থান করেন।[১৬৮] যখন মুহাম্মাদ স্তন্যপান ছাড়েন, তখন হালিমা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। তবে কিছুদিন পর তার শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কায় আমিনা আবার মুহাম্মাদকে হালিমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি আরও এক থেকে দুই বছর হালিমার পরিবারে অবস্থান করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন।

মুহাম্মাদ জন্মের পর প্রায় চার বছর পর্যন্ত তার দুধমা হালিমা সাদিয়ার কাছে ছিলেন। তার মা আমিনাও এই সময়ে তার দেখাশোনা করতেন। চার বছর বয়সে তিনি মায়ের কাছে ফিরে আসেন এবং ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তার স্নেহ ও যত্নে বেড়ে ওঠেন।[১১৬] ছয় বছর বয়সে, মুহাম্মাদ তার মা আমিনা এবং ধাত্রী উম্মে আইমানের সাথে তার বাবার সমাধি দেখতে এবং কিছু আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় যাত্রা করেন।[১৬৯] মদিনায় তিনি তার মায়ের আত্মীয় বনু নাজ্জার গোত্রের কাছে এক মাসের জন্য অবস্থান করেন। এরপর মক্কায় ফেরার পথে আবওয়া গ্রামে পৌঁছালে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন[১৬৯] এবং সেখানেই খুব অল্প বয়সে মারা যান। তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।[১৭০] ধাত্রী উম্মে আইমান মুহাম্মাদকে মক্কায় নিয়ে এসে তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে হস্তান্তর করেন।

ছয় বছর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত, তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তার দেখাশোনা করেন। আবদুল মুত্তালিব বয়সের দিক থেকে আশি বছরেরও বেশি বয়স্ক এক বৃদ্ধ ছিলেন। মুহাম্মাদের আট বছর বয়সে, তার দাদাও অসুস্থ হয়ে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে, তিনি তার পুত্র আবু তালিবকে তাকে লালনপালনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিছু উৎস বলে যে, আবদুল মুত্তালিব চেয়েছিলেন যে তার দুই পুত্র আবু তালিব এবং যুবায়েরের মধ্যে কুরা (ভাগ্য নির্ধারণের জন্য লটারি) টেনে মুহাম্মাদের লালনপালনের দায়িত্ব কার হবে তা নির্ধারণ করা হোক এবং কুরা আবু তালিবের পক্ষে এসেছিল।[১১৬] ফলস্বরূপ, মুহাম্মাদ তার বনু হাশিম গোত্রের নবনির্বাচিত নেতা চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে আশ্রয় লাভ করেন।[১৭১]

কথিত আছে, মুহাম্মাদ যখন প্রায় ১২ বছর বয়সী ছিলেন, তখন তার চাচা আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান এবং তাকেও সাথে নিয়ে যান। এই ভ্রমণে তিনি বাইজেন্টাইন শাসিত বুসরা শহরে বহিরা নামে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সাথে পরিচিত হন।[১৭২] ঐতিহ্য অনুসারে, বহিরা শিশু মুহাম্মাদকে পর্যবেক্ষণ এবং তার সাথে কথোপকথন করার পর তার চাচা আবু তালিবকে জানান যে তিনিই হবেন শেষ নবি।[১৭৩] এরপর তিনি শিশু মুহাম্মাদকে ইহুদি ও বাইজেন্টাইনদের হাত থেকে রক্ষা করার এবং শামে (তৎকালীন সিরিয়ার নাম) না যাওয়ার পরামর্শ দেন। এই কাহিনীর বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, যা একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এবং মধ্যযুগের কিছু মুসলিম পণ্ডিত, যেমন ইমাম আয-যাহাবি, বহিরা ও মুহাম্মাদের মধ্যে সাক্ষাতের সমস্ত বর্ণনাকে কাল্পনিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১৭২] পরবর্তী বছরগুলোতে, মুহাম্মাদ ১৭ বছর বয়সে তার অন্য চাচা যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে যান। ধারণা করা হয় যে এই ভ্রমণগুলো মুহাম্মাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এছাড়াও তার যৌবনে তিনি তার চাচাদের সাথে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে সংঘটিত ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধগুলোতে তিনি তলোয়ার হাতে লড়াই না করে শত্রুশিবির থেকে উড়ে আসা তীর ঢাল দিয়ে ঠেকাতেন এবং তীর সংগ্রহ করে তার চাচাদের হাতে তুলে দিতেন।[১৭৪] ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৭ বছর বয়সে মুহাম্মাদ হিলফুল ফুজুল নামের একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৫]

ব্যবসায়িক জীবন ও খাদিজার সাথে বিবাহ

মুহাম্মাদের যৌবনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য সীমিত। এই সময়ের অনেক ঘটনার বর্ণনা খণ্ডিত এবং পরবর্তীকালের কিংবদন্তি ও লোককথার সঙ্গে মিশে গেছে, ফলে ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করা কঠিন।[১৭৬][১৭৭] তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, তিনি একজন দক্ষ ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যিক কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন।[১৭৮][১৭৯][১৮০] ব্যবসায়িক জীবনে প্রবেশের আগে মুহাম্মাদ কিছু সময় তার চাচা আবু তালিবের আর্থিক সহায়তার জন্য পশুপালনে নিয়োজিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ব্যবসার প্রতি তার আগ্রহ ও দক্ষতা তাকে মক্কার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নারী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়।[১৮১] ৫৯৪–৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ খাদিজার ব্যবসায় অংশীদার হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং তার মূলধন ব্যবহার করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[১৮২] মুহাম্মাদ তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সততা, নির্ভরযোগ্যতা ও উচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য মক্কার সমাজে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেন।[১৮৩][১৮৪] তার চরিত্রের এই গুণাবলির কারণে মক্কার অধিবাসীরা তাকে আল-আমিন (الامين), অর্থাৎ "বিশ্বস্ত" উপাধিতে ভূষিত করে।[১৮৫][১৮৬] তিনি এতটাই নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত ছিলেন যে, নানা সময়ে সমাজে উদ্ভূত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হতো।[১৮৭][১৮৮][১৮৯]

ব্যবসায়িক লেনদেনের কয়েকটি অংশীদারিত্বের পর খাদিজা মুহাম্মাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও চরিত্রে মুগ্ধ হন এবং তাকে অত্যন্ত পছন্দ করতে শুরু করেন। তিনি তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নফিসা বিনতে উমাইয়ার মাধ্যমে মুহাম্মাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মাদ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং নিজের চাচাদের নিয়ে খাদিজার অভিভাবকদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।[১৯০] খাদিজার অভিভাবকেরা প্রস্তাবটি সম্মতির সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় মুহাম্মাদের বয়স ছিল আনুমানিক ২৩ থেকে ২৫ বছর[১৯১][১৯২][১৯৩] এবং খাদিজার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর।[১৯২][১৯৩] যদিও কিছু উৎসে দাবি করা হয়েছে যে, বিবাহের সময় খাদিজার বয়স ছিল ২০-এর শেষ দিকে বা ৩০-এর শুরুর দিকে,[১৯৪] তবে অধিকাংশ ইসলামি পণ্ডিত এই তথ্যগুলোকে ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।[১৯৩]

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, মুহাম্মাদ তার যৌবনে মক্কার প্রচলিত পৌত্তলিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখাননি, যদিও সে সময় এটি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[১৯৫] তবে তিনি অন্যদের এই রীতিপ্রথা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো বিরোধিতাও করেননি।[১৯৬][১৯৭] মক্কার সমাজে শিরক (বহু ইশ্বরের উপাসনা), মূর্তিপূজা, নৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অনাচার তখন সাধারণ জীবনের অংশ ছিল, যা মুহাম্মাদের কাছে অসহনীয় বলে বিবেচিত হতো।[১৯৮][১৯৯] এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় তাকে গভীরভাবে বিচলিত করত।[২০০][২০১] আত্মিক প্রশান্তি ও ন্যায়ের পথের সন্ধানে তিনি প্রায়ই নগরের কোলাহল থেকে সরে নির্জন স্থানে ধ্যান ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন।[২০২][২০৩] এই ধ্যানচর্চাই পরবর্তীকালে তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তি রচনা করে।[২০৪][২০৫]

নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো ইসলাম-পূর্ব মুহাম্মাদের অবস্থা আলোকপাত করে:[২০৬][২০৭]

| “ | আমার নির্দেশের মূল শিক্ষাকে তোমার কাছে আমি ওহি যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী, ইমান কী, কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ ওহি যোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি আলো, যার সাহায্যে আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা আমি সঠিক পথে পরিচালিত করি। তুমি নিশ্চিতই (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ। | ” |

| — সূরা শূরা, আয়াত ৫২ | ||

| “ | তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। | ” |

| — সূরা দুহা, আয়াত ৭ | ||

কাবা মধ্যস্থতা

মুহাম্মাদ যখন ৩৫ বছর বয়সে পৌঁছান, তখন মক্কায় ঘন ঘন বন্যার কারণে কাবার কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় তিনি কাবার মেরামতের কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে জানা যায়।[২০৮]

কুরাইশ গোত্র কাবা ভেঙে তা পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।[২০৯] তবে তারা উদ্বিগ্ন ছিল এ কাজের ফলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, কারণ কাবা ছিল তাদের পূজ্য উপাসনাস্থল।[২০৯] ইব্রাহিমের সময় থেকে কাবার প্রতি আরবদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি চলে আসছিল এবং এটিকে স্পর্শ করাও অনেকের কাছে এক পবিত্র দায়িত্ব ও ভয়ের বিষয় ছিল।[২১০] অবশেষে কুরাইশদের একজন নেতা সাহস করে কাবার সামনে এসে কোদাল হাতে নিয়ে বলেন, "হে দেবী! আমরা মন্দ কোনো উদ্দেশ্যে এই কাজ করছি না, আমাদের অভিপ্রায় কেবল উত্তম।" এই কথা বলেই তিনি প্রথম আঘাত করেন এবং কাবা ভাঙার কাজ শুরু করেন।[২০৯] মক্কার অধিবাসীরা সেদিন রাতে গভীর উৎকণ্ঠায় ছিল। অনেকেই ভাবছিলেন, পবিত্র এই স্থানে হস্তক্ষেপের ফলে কোনো ঐশ্বরিক শাস্তি নামতে পারে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা যায়, যিনি কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন এবং কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এতে লোকেরা এটিকে ঈশ্বরের সম্মতি ও অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করে।[২০৯] এরপর কাবায় ইব্রাহিমের স্থাপিত মূল ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয় এবং পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। এ সময় জেদ্দা উপকূলে একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, যাতে একজন অভিজ্ঞ রোমীয় স্থপতি ছিলেন। কুরাইশরা সেই জাহাজের কাঠ ও কারিগরি সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কাবার নির্মাণকাজে ব্যবহার করে।[২১০][২১১]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, কাবার পুনর্নির্মাণ যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন হাজরে আসওয়াদ পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে গোত্রগুলোর মধ্যে গভীর মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রত্যেক গোত্রই এই পবিত্র পাথর স্থাপনের গৌরব নিজেরা লাভ করতে চায়। পরিস্থিতি এমন উত্তেজনায় রূপ নেয় যে, রক্তপাতের আশঙ্কাও দেখা দেয়। এমন সংকটময় মুহূর্তে, কুরাইশদের একজন প্রাজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ প্রস্তাব দেন কাবার আঙিনা, অর্থাৎ মসজিদে হারামে যিনি পরবর্তীবার প্রবেশ করবেন, তাকেই এই বিবাদের নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হোক। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিছুক্ষণ পর যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে প্রবেশ করেন, তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ। তাকে দেখেই সবার মুখে স্বস্তির ছায়া নেমে আসে। তারা বলতে থাকেন, “এই তো আল-আমিন! এই তো আমাদের বিশ্বস্ত!” সবাই নির্দ্বিধায় তার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করে। মুহাম্মাদ পরিস্থিতি বুঝে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। অতঃপর তিনি একটি চাদর আনতে বলেন অথবা নিজের পোশাক খুলে চাদর হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি চাদরের মাঝখানে হাজরে আসওয়াদ পাথরটি স্থাপন করেন এবং প্রত্যেক গোত্রের একজন প্রতিনিধিকে চাদরের একেকটি প্রান্ত ধরতে বলেন। সবাই মিলে পাথরটি উঁচু করে নিয়ে গেলে, মুহাম্মাদ নিজ হাতে তা কাবার নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করেন।[২০৯][২১১] পরবর্তীকালে মুহাম্মাদের ব্যবহৃত এই চাদরটি যার মধ্য দিয়ে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে একটি কঠিন সমস্যা মীমাংসিত হয়েছিল, আহল আল-কিসা নামে একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনার অংশ হয়ে ওঠে এবং মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকে পরিণত হয়।[২১২]

প্রথম ওহী ও কুরআনের সূচনা

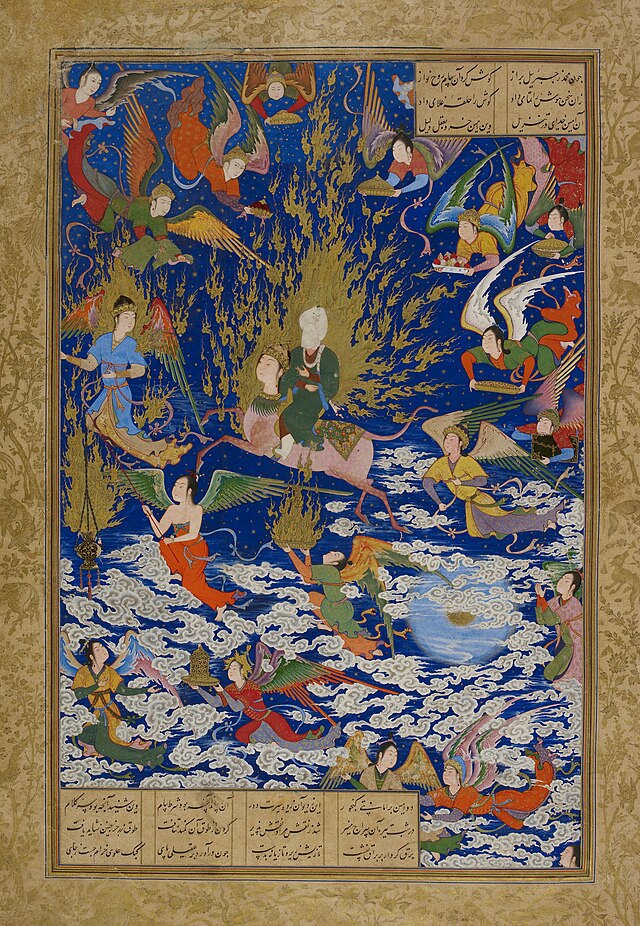

সিরাতের বর্ণনা অনুসারে, যখন মুহাম্মাদ ৪০ বছর বয়সের কাছাকাছি পৌঁছালেন, তখন তিনি প্রায়শই জনসমাগম থেকে দূরে সরে গিয়ে একাকীত্বে সময় কাটাতে শুরু করেন।[২১৩] এই অবস্থা প্রায় ১-২ বছর ধরে চলতে থাকে। মুহাম্মাদ মক্কা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে নূর পর্বতের হেরা গুহায় তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের মতো প্রতি বছর কয়েক সপ্তাহ ধরে একা একা থেকে ইতিকাফ (ধ্যান) করতেন।[২১৪] ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, রমজান মাসের একটি রাতে (কদর রাত) তিনি হেরা গুহায় চাদর জড়িয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকাকালীন আল্লাহর নিকট হতে ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে প্রথম ঐশ্বরিক বাণী (ওহী) লাভ করেন।[২১৫] ফেরেশতা তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "পড়ুন!" কিন্তু মুহাম্মাদ নিরক্ষরতা স্বীকার করে বললেন যে তিনি পড়তে জানেন না। এরপর জিবরাইল মুহাম্মাদের আরও কাছে এসে তার কথাটি পুনরাবৃত্তি করেন; মুহাম্মাদও পুনরায় বললেন যে তিনি পড়তে জানেন না। এই ঘটনাটি আরও একবার ঘটে। অবশেষে জিবরাইল নিজেই আয়াতগুলো পড়ে শোনান এবং মুহাম্মাদ সেগুলো মুখস্থ করতে সক্ষম হন।[২১৬][২১৭] জিবরাইল যে আয়াতগুলো পড়ে শুনিয়েছিলেন, সেগুলো কুরআনের ৯৬তম সূরা সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বাবধি মুহাম্মাদ যে ঐশ্বরিক বাণীগুলো (ওহী) লাভ করেছিলেন, সেগুলোই কুরআনের সকল সূরা ও আয়াত গঠন করে। ইসলামে বিশ্বাস, ইবাদত, শরিয়ত, নীতিশাস্ত্র, তাসাউফের মতো অনুশীলন ও বিষয়গুলোর ভিত্তি হিসেবে কুরআনকে ব্যবহার করা হয়।[১১৪][১১৫][২১৮][২১৯][২২০][২২১]

| “ | পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার রব মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। | ” |

| — সূরা আলাক্ব, আয়াত ১-৫, [২২২] | ||

প্রচলিত রিওয়ায়েত অনুযায়ী, মুহাম্মাদ প্রথম ঐশ্বরিক বাণী (ওহী) লাভ করার পর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন ফেরেশতা জিবরাইল তার কাছে এসে বলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসুল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।[২২৩][২২৪] এরপর মুহাম্মাদ ঘরে ফিরে স্ত্রী খাদিজাকে ঘটনার বিবরণ জানান। খাদিজা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর তাকে তার চাচাতো ভাই ও খ্রিস্টান পাদ্রী ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যান।[২২৫] ওয়ারাকা মুহাম্মাদকে সান্ত্বনা দেন এবং তাকে শেষ নবি হিসেবে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, শিয়া ঐতিহ্য মুহাম্মাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। তাদের মতে, জিবরাইলের আবির্ভাবে মুহাম্মাদ ন্যূনতম বিস্মিত বা ভীত হননি, বরং তিনি যেন তার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন, এমনভাবে তাকে স্বাগত জানান।[২২৬]

প্রথম ঐশ্বরিক বাণীর পর, মুহাম্মাদ এক দীর্ঘ সময় ধরে কোন নতুন বাণী লাভ করেননি। এই সময়কালকে ফাতরাতুল ওহী (ওহী বন্ধ) বলা হয়। এই সময়ে তিনি ধ্যান, প্রার্থনা এবং উপাসনায় মনোনিবেশ করেন। তবে, এই বিরতি তাকে উদ্বিগ্ন ও ভীত করে তোলে।[২২৭] এই অবস্থার কারণে তিনি ব্যাপকভাবে দুঃখিত ও হতাশ বোধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, যখন ঐশ্বরিক বাণী পুনরায় শুরু হয়, তখন তিনি স্বস্তি পান এবং নির্দ্বিধায় মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ লাভ করেন। এই বিষয়ে কুরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন:[২২৮][২২৯]

| “ | ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! উঠুন, সতর্ক করুন। আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। | ” |

| — সূরা মুদ্দাস্সির, আয়াত ১-৩ | ||

| “ | আপনার প্রতিপালক আপনাকে কক্ষনো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন। | ” |

| — সূরা দুহা, আয়াত ৩ | ||

ইসলাম প্রচার, ধর্মগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া

| “ | সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা কর এবং ইবাদাত কর। | ” |

| — সূরা নাজম, আয়াত ৬২ | ||

ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে, মুহাম্মাদের আহ্বানে প্রথম সাড়া দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন তার স্ত্রী খাদিজা, যখন তিনি প্রথম ওহী লাভ করে ঘরে ফিরে আসেন। তারপর তাকে অনুসরণ করেন তার চাচা আবু তালিবের পুত্র আলি, মুক্ত দাস যায়েদ ইবনে হারেসা এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর।[২৩০] এরপর তিন বছর ধরে মুহাম্মাদ কেবল তার আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেই ইসলামের প্রচার করেন।[২৩১] এরপর, বিশ্বাস অনুসারে, কুরআনে সূরা হিজরের ৯৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে সমগ্র মক্কার জনগণকে উন্মুক্তভাবে ইসলাম গ্রহণের ও মুসলিম হওয়ার আহ্বান জানান।

| “ | কাজেই আপনাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার করুন, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। | ” |

| — সূরা হিজর, আয়াত ৯৪ | ||

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশিরভাগই নেতিবাচক। এই কারণে প্রথম মুসলিমদেরকে ভারী অপমান ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল মক্কার অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে, যারা মুহাম্মাদের নবুয়ত প্রাপ্তির বিষয়টিকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। শুরুতে, মুহাম্মাদ মক্কার নেতাদের কাছ থেকে তেমন কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হননি। তারা ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন।[২৩২] কিন্তু কিছুদিন পরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কারণ মুহাম্মাদের এই একত্ববাদী বিশ্বাসের প্রচার মক্কার অভিজাতদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা মনে করেছিল যে এতে তাদের সামাজিক অবস্থান বিপন্ন হতে পারে।[২৩৩] বিশেষ করে কাবা থেকে মূর্তি সরিয়ে ফেলার বিষয়টি তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, কারণ এটি ধারণা করা হয়েছিল যে এটি তীর্থকেন্দ্রিক বাণিজ্যকে ব্যাহত করবে এবং বহুঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক রীতিনীতির অবসান ঘটাবে।[২৩৪] এই সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অধিকাংশই তাদের ধর্ম গ্রহণের ব্যপারটি গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

মুহাম্মাদ কেবল মক্কার বহুঈশ্বরবাদী, পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদেরই নয়, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরও তাদের ধর্মের মূলনীতি বিকৃত হয়েছে উল্লেখ করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।[২৩৫] এই এক ঈশ্বরবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কেউ কেউ তার আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন, আবার কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথম দিকে, মুহাম্মাদ কুরাইশ নেতাদের তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হননি। কিন্তু যখন তিনি মূর্তিপূজা-অর্চনার সমালোচনা করে কুরআনের আয়াত পাঠ করতে শুরু করেন এবং পৌত্তলিক (মূর্তিপূজারী) পূজা-অর্চনাকারীদের জাহান্নামে যেতে হবে বলে উল্লেখ করেন, তখন কুরাইশরা তার প্রচারকে একটি বড় বিপদ হিসাবে দেখতে শুরু করে এবং তার একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে শুরু করে। মুহাম্মাদের দিন দিন অনুসারী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের পৌত্তলিক বহুঈশ্বরবাদী বিশ্বাস ও আচরণের নিরলসভাবে সমালোচনা করছে দেখে কুরাইশরা তাকে হেয় করতে ও অপমান করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সহিংসতার আশ্রয় নেয়।[২৩২] মক্কি সূরাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই প্রতিক্রিয়া এবং সহিংসতার প্রতিফলন দেখা যায়। মুহাম্মাদের ইসলাম প্রচার বন্ধ করার জন্য মক্কার অবিশ্বাসীরা তার চাচা আবু তালিবের সাথে মোট তিনবার সাক্ষাৎ করে। প্রথম সাক্ষাতে, আবু তালিব সৌজন্যতার সাথে তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।[২৩৬] দ্বিতীয়বার যখন কুরাইশরা তাকে চূড়ান্ত হুমকি দিয়েছিল,

| “ | আমাদের মধ্যে বয়সে, সম্মানে ও পদমর্যাদায় আপনি বিশেষ স্থানের অধিকারী। আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখবেন। কিন্তু আপনি তাকে বিরত রাখেননি। স্রষ্টার কসম! আমরা আর এ ব্যক্তির ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে পারছি না। কেননা এ ব্যক্তি আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দিচ্ছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা বলছে, আমাদের উপাস্যদের দোষারোপ করছে। এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন, নয়তো আমরা তাকে ও আপনাকে এ ব্যাপারে একই পর্যায়ে নামাবো। যতক্ষণ না আমাদের দু’পক্ষের একটি পক্ষ ধ্বংস হয়। | ” |

তখন তিনি তার ভাতিজা মুহাম্মাদকে ডেকে এনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন,

| “ | হে ভাতিজা! তোমার বংশের নেতারা আমার কাছে এসেছিলেন এবং তারা এই এই কথা বলেছেন।... অতএব তুমি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিয়ো না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। | ” |

মুহাম্মাদ তখন কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন,

| “ | হে চাচাজী! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় একত্ববাদের এই দাওয়াত বন্ধ করার বিনিময়ে, আমি তা কখনোই পরিত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা আমি তাতে ধ্বংস হয়ে যাই। | ” |

মুহাম্মাদ যখন অশ্রুসিক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, আবু তালিব তাকে ডেকে বললেন, "যাও ভাতিজা! তুমি যা খুশী প্রচার কর। আল্লাহর কসম! কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না।" তৃতীয়বার যখন কুরাইশরা এসেছিল, তখন তারা আবু তালিবকে তার ভাতিজাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, আবু তালিব তীব্রভাবে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই সময়ে, কিছু কুরাইশেরা ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদের সাথে দেখা করে তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে এবং তাকে অর্থ, পদ ও নারীর প্রস্তাব দেয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩৬]

এই সময়ে, মক্কার দুই শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হামযা (মুহাম্মাদের চাচা) ও উমরের পরপর এবং কিছুটা আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করা মুসলমানদের মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি করে; এর ফলে তারা কাবায় গিয়ে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করে। মুহাম্মাদের চাচা আবু লাহাব ব্যতীত তার অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া এবং মক্কার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ, বহুঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসীদের প্রতিক্রিয়া আরও বৃদ্ধি করে এবং মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তীব্রতর করে।[২৩৬] এ সময় মক্কার মুশরিকরা আহলে কিতাবদের পরামর্শে মুহাম্মাদের সত্যতা যাচাই করতে তিনটি প্রশ্ন করে — কাহাফের যুবকরা, দুনিয়া ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে — এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে তাদের বিস্তারিত উত্তর দেন, যা সূরা কাহফ ও অন্যান্য সূরার মাধ্যমে বর্ণিত হয়।[২৩৭] ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে, মুহাম্মাদ তার কিছু অনুসারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ার আকসুম রাজ্যে হিজরত করতে পাঠান, যেখানে তারা খ্রিস্টান সম্রাট নাজাশি আসামাহ ইবনে আবজারের সুরক্ষায় একটি ছোট মুসলিম গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে।[২৩৮] ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত হিসেবে খ্যাত গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা মুহাম্মাদের আফ্রিকার সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে।[২৩৬]

দুই দফায় আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীরা কিছু সময় পর মুহাম্মাদ ও মক্কাবাসীর মধ্যে মীমাংসা এবং সকলের ইসলাম গ্রহণের খবর পান। এই খবর শুনে হিজরতকারীদের কিছু অংশ মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কথিত আছে, মক্কার নিকটে পৌঁছালে তারা একটি কাফেলাকে কি ঘটেছে জিজ্ঞাসা করে। কাফেলা জানায়, মুহাম্মাদ প্রথমে তাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছিলেন এবং কুরাইশরা তার কথা মেনে চলেছিল। কিন্তু পরে তিনি দেবতাদের নিন্দা করেন এবং কুরাইশরা আবার তার বিরোধিতা শুরু করে। ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত এই ঘটনাটি ইতিহাসে "গারানিক ঘটনা" নামে পরিচিত। তবে ইসলামি বেশিরভাগ সূত্রগুলো বিভিন্ন কারণে বিষয়টির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। যেমন, হাদিসের সনদে এর একটি ধারাবাহিকতাও না পাওয়া।[২৩৯] এর পরিবর্তে, মুসলিম প্রসিদ্ধ উৎসগুলো বর্ণনা করে যে, মুহাম্মাদ মক্কায় সূরা নাজম পাঠ করলে উমাইয়া ইবনে খালফ ব্যতীত উপস্থিত মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই সিজদা করে।[২৪০][২৪১]

হামযা ও উমরের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, কুরাইশরা তাদের দমন করার জন্য বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য কুরাইশরা বনু হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাদের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। কুরাইশরা তাদের সাথে কথা বলা ও লেনদেন করা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বয়কটের শর্তাবলী লিখে কাবার দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়।[২৩৬] এর প্রতিক্রিয়ায়, মুহাম্মাদের চাচা আবু তালিব তাকে ও তার অনুসারীদের নিজের মহল্লায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। মক্কার মুশরিকদের সাথে যোগদানকারী আবু লাহাব ও তার পুত্ররা ব্যতীত মুহাম্মাদের সকল আত্মীয় ৬১৬ থেকে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই বন্দিদশায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত ঘটনার পরও মুহাম্মাদের নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় ছিল এবং তিনি আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার করে যেতে থাকেন। এই পরিস্থিতি থেকে সাহস নিয়ে তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার ইসলাম প্রচার মক্কার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন।

হিজরতের পূর্ববর্তী শেষ বছরগুলো

৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশদের বনু হাশিম গোত্রের উপর আরোপিত বৃহৎ বয়কট সমাপ্ত হয়। বয়কটের অল্প কিছুদিন পর, মুহাম্মাদের চাচা আবু তালিব এবং তার স্ত্রী খাদিজা তিন দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪২] তার সবচেয়ে বড় সমর্থক এই দুজন প্রিয়জনের মৃত্যু মুহাম্মাদকে অত্যন্ত দুঃখিত করে।[২৪২] খাদিজা ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং আবু তালিব ছিলেন মক্কার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাকে সর্বদা রক্ষাকারী।[২৪২] হাদিস অনুসারে, আবু তালিব মারা যাওয়ার পরে, কুরাইশরা মুহাম্মাদের উপর নির্যাতন আরও তীব্র করে তোলে। তারা তাকে গালি দিত, তাকে নোংরা জিনিস ছুঁড়ে মারত এবং এমনকি তাকে হত্যার চেষ্টা করত। উল্লেখ্য, খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যুবরণ করা এই বছরটিকে দুঃখের বছর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর বনু হাশিম গোত্রের নেতৃত্ব মুহাম্মাদের চাচা ও বড় শত্রু আবু লাহাবের হাতে চলে যায়।[২৪৩] এরপর থেকে মুহাম্মাদ আরব উপজাতিদের কাছে নিজেকে নবি হিসেবে প্রচার করার এবং তাদের আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে আহ্বান জানানোর জন্য বিভিন্ন বাণিজ্য মেলা ও বাজারে চেষ্টা করতে শুরু করেন।[২৪৪] এই ভ্রমণগুলোতে মুহাম্মাদকে অনুসরণ করে আবু লাহাব লোকজনকে বলতেন যে, তিনি "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন, তার কথা শোনা উচিত নয় এবং তাকে উপেক্ষা করা উচিত।"[২৪৩] অল্প কিছুদিন পর, আবু লাহাব মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় গোত্রের মুহাম্মাদের উপর প্রদত্ত সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেয়।[২৪৪] এই ঘটনা মুহাম্মাদকে মারাত্মক বিপদে ফেলে দেয় কারণ গোত্রের সুরক্ষা প্রত্যাহারের অর্থ ছিল যে, তাকে হত্যা করলে তার জন্য কোন রক্তপাতের প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

উল্লেখিত ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ আরবের আরেক গুরুত্বপূর্ণ শহর তাইফ যাত্রা করেন এবং সেখানে একজন গোত্রীয় সুরক্ষাদাতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাইফে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাকে আরও বেশি শারীরিক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। তার পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে ভয়াবহ রকমভাবে আহত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[২৪৫][২৪৬] অবশেষে মুহাম্মাদ মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। মুহাম্মাদ যখন মক্কায় ফিরছিলেন, তখন তাইফের ঘটনাবলীর খবর আবু জাহেলের নিকট পৌঁছেছিল। সে বলল, "তারা তাকে তাইফে প্রবেশ করতে দেয়নি, তাই আমরাও তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না।" পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে, মুহাম্মাদ একজন চলতি ঘোড়সওয়ারকে তার মায়ের গোত্রের সদস্য আখনাস ইবনে শুরায়কের কাছে বার্তা পৌঁছানোর অনুরোধ করেন। মুহাম্মাদ চেয়েছিলেন আখনাস তাকে নিরাপদে মক্কায় ঢোকার সুরক্ষা দেবেন। কিন্তু আখনাস তা প্রত্যাখ্যান করেন, এই বলে যে তিনি কেবল কুরাইশদের একজন মিত্র। এরপর মুহাম্মাদ সুহাইল ইবনে আমরের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, যিনি গোত্রীয় মর্যাদার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে, মুহাম্মাদ বনু নওফালের প্রধান মুতইম ইবনে আদির কাছে সুরক্ষার অনুরোধ পাঠান। মুতইম সম্মত হন এবং নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করে সকালে তার ছেলে ও ভাইপোদের সাথে মুহাম্মাদকে শহরে নিয়ে আসার জন্য রওনা দেন। আবু জাহেল তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে যে মুতইম কেবল তাকে সুরক্ষা দিচ্ছেন, নাকি ইতোমধ্যে তিনি তার ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। মুতইম জবাবে বললেন, "অবশ্যই তাকে সুরক্ষা দিচ্ছি।" এরপর আবু জাহেল বলল, "তুমি যাকে রক্ষা করবে, আমরাও তাকে রক্ষা করব।" এভাবে মুহাম্মাদ নিরাপদে তার নিজ শহরে পুনঃপ্রবেশ করতে সক্ষম হন।[২৪৭]

আকাবার শপথ

আকাবার শপথ ছিল মুহাম্মাদ এবং কিছু ইয়াসরিববাসীর মধ্যে সম্পাদিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, যা ইসলামের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে।[২৪৮] প্রথম শপথটি সংঘটিত হয় মুহাম্মাদের নবুয়তের দ্বাদশ বছরে (৬২১ খ্রিস্টাব্দে),[২৪৯] যখন ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) থেকে আগত দশজন খাযরাজ ও দুজন আউস গোত্রের প্রতিনিধি হজের মৌসুমে মিনার কাছে আকাবা নামক স্থানে গোপনে মুহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২৫০] এই সাক্ষাতে তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং একটি নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন,[২৫১] যা পরবর্তীতে "আকাবার প্রথম শপথ" নামে পরিচিতি পায়। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল: আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক না করা, চুরি ও ব্যভিচার না করা, সন্তান হত্যা না করা, মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া এবং সৎ বিষয়ে মুহাম্মাদের অবাধ্য না হওয়া।[২৪৮][২৪৯][২৫২] মুহাম্মাদ তাদের জানান, এসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে তাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকবে, আর কেউ কোনো ভুল করে শাস্তি পেলে তা তার জন্য কাফফারা হবে, কিন্তু গোপন পাপ হলে তার বিচার হবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন।[২৪৮] শপথের পর মুহাম্মাদ ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য মক্কার তরুণ সাহাবি মুসআব ইবনে উমাইরকে ইয়াসরিবে পাঠান।[২৫৩] তিনি ইয়াসরিবের ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি আসাদ ইবনে জুরারার আতিথ্য গ্রহণ করে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন এবং তার প্রচেষ্টায় সাদ ইবনে মুয়াজ ও উসাইদ ইবনে হুযাইরসহ বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৫০][২৫৩] অল্প সময়েই ইয়াসরিবে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।[২৫৪]

পরবর্তী বছর, অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে (৬২২ খ্রিস্টাব্দে), হজের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে তেহাত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারী আকাবায় মুহাম্মাদের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করেন।[২৫০][২৫৫][২৫৬] এই সাক্ষাৎ ইতিহাসে "আকাবার দ্বিতীয় শপথ" নামে পরিচিত।[২৫৭] এবারকার চুক্তি ছিল আরও গভীর ও সামরিক প্রতিশ্রুতিমূলক।[২৪৯] মুহাম্মাদ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তারা তাকে রক্ষা করবে যেমন নিজেদের পরিবার ও সম্পদকে রক্ষা করে, শান্তিকালে এবং সংকটে তার আদেশ মান্য করবে, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না।[২৫৫] প্রতিদানে মুহাম্মাদ তাদের জানিয়ে দেন যে, যদি তারা শর্তসমূহ পূরণ করে, তবে তাদের জন্য প্রতিদান হবে জান্নাত।[২৫৮][২৫৯] এই প্রতিশ্রুতির পর উপস্থিত তেহাত্তরজন পুরুষ মুহাম্মাদের হাতে একে একে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২৫৫] মুহাম্মাদ তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতাকে নাকিব (গোত্রপ্রধান বা প্রতিনিধি) হিসেবে মনোনীত করেন, যারা তাদের গোত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।[২৪৯][২৫৬][২৬০] দ্বিতীয় শপথে নারীরাও অংশ নেন, যদিও তাদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়াই শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।[২৫০][২৬১]

মুহাম্মাদ এই সুযোগকে নিজের এবং তার অনুসারীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় লাভের পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। ইয়াসরিবের আরব জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই একেশ্বরবাদী ধারণার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিল, কারণ সেখানে বহুদিন ধরে একটি ইহুদি সম্প্রদায় বসবাস করছিল।[২৬২] তাছাড়া ইয়াসরিবের কিছু অধিবাসী মনে করতেন যে মুহাম্মাদ ও তার নতুন ধর্মের মাধ্যমে তারা মক্কার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। কেননা, কাবা তীর্থকেন্দ্র হওয়ায় মক্কা যে সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব ভোগ করত, তা ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল।[২৬৩][২৬৪] এ শপথের সংবাদ কুরাইশদের কানে পৌঁছালে তারা ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু ইয়াসরিববাসীরা মুহাম্মাদকে রক্ষার অঙ্গীকারে অটল থাকে। এই দুই শপথ মদিনায় ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করে এবং মুহাম্মাদের হিজরতের পথ প্রস্তুত করে, যা পরবর্তীতে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে।[২৪৮]

মদিনায় হিজরত

আজকের মদিনা শহরের ছবি। (উপরে: সূর্যাস্তের সময় শহরের একটি দৃশ্য। নিচে: মসজিদে নববির রাতের দৃশ্য, যার মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদের সমাধি।)

আকাবার প্রতিশ্রুতির পর মুহাম্মাদ ইয়াসরিবকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন এবং তার অনুসারীদের সেখানে হিজরত করার নির্দেশ দেন।[২৬৫] এর আগেও মুসলিমরা মক্কার নির্যাতন থেকে বাঁচতে হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিল। তবে এবার ইয়াসরিবগামী হিজরত ঠেকাতে কুরাইশরা আরও সক্রিয় ও সতর্ক হয়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে, মক্কার মুসলমানরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মক্কার অধিকাংশ মুসলমান মদিনায় স্থানান্তরিত হয়। শহরে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ এবং আবু বকর ও তাদের পরিবার, আলি এবং তার মা এবং কিছু বয়স্ক মুসলমান এবং যারা মক্কাবাসীদের নির্যাতনের শিকার হয়ে বন্দি ছিল তারা অবশিষ্ট ছিল।[২৬৬] মুহাম্মাদ এই কঠিন ও দীর্ঘ যাত্রার জন্য তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন এবং তাকে দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তার চাচাতো ভাই আলিকে তার অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করার জন্য এবং তার কাছে থাকা কিছু আমানত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য পিছনে রেখে যেতে চেয়েছিলেন।

মক্কার কুরাইশরা যখন দেখতে পেল যে তারা মুহাম্মাদকে তার একেশ্বরবাদী প্রচারণা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং মদিনায় অবস্থিত মুসলমানরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তখন তারা আশঙ্কা করতে শুরু করল যে এই পরিস্থিতি তাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এই উদ্বেগের ভিত্তিতে তারা দারুন-নদওয়া নামক একটি সভায় মিলিত হয় এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।[২৬৭] আলোচনায় তারা উল্লেখ করে যে ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী পৌত্তলিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। সর্বোপরি, তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে মুহাম্মাদকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ যুবককে নির্বাচিত করা হয়।

মুহাম্মাদ সেই রাতে যখন মক্কার কুরাইশদের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার খবর পেলেন, তখন তিনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আলি তখন মুহাম্মাদের পোশাক পরে তার বিছানায় শুয়ে পড়েন। এতে করে হত্যাকারীরা ভেবেছিল যে মুহাম্মাদ এখনও ঘরেই আছেন।[২৬৮] কিন্তু যখন হত্যাকারীরা সত্যিটা জানতে পারল, তখন মুহাম্মাদ ইতিমধ্যেই আবু বকরের সাথে মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মাদের চাচাতো ভাই আলি এই ষড়যন্ত্র থেকে জীবিত রক্ষা পান। তবে মুহাম্মাদের নির্দেশাবলী পালন করার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করেন।[২৬৯] পরে আলি তার মা ফাতিমা বিনতে আসাদ, মুহাম্মাদের কন্যারা, স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ, ধাত্রী উম্মে আইমান এবং বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পড়া অন্যান্য মুসলমানদের সাথে যাত্রা শুরু করেন।[২৬৯]

মক্কার মুশরিকরা যখন মুহাম্মাদকে তার বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে এবং এরপর আবু বকরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও কোন ফলাফল না পেয়ে হতাশ হলো, তখন তারা চারপাশের সব এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও তল্লাশি করতে শুরু করলো। তারা মুহাম্মাদ ও আবু বকরের মাথার দাম ঘোষণা করে চারদিকে প্রচারক পাঠালো।[২৬৬] এই সময় মুহাম্মাদ এবং আবু বকর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাওর পর্বতের একটি গুহায় তিন দিন লুকিয়ে ছিলেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে তারা কৃষ্ণ সাগরের দিকে তুলনামূলক নিরাপদ পথে যাত্রা শুরু করেন।[২৬৬] মদিনায় নিরাপদে পৌঁছাতে তারা প্রধান ও ব্যস্ত রাস্তার পরিবর্তে বিকল্প পথ বেছে নেন এবং পাহাড়ি গিরিপথ ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেন। তবুও, মদিনায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের তল্লাশি থেকে মুক্তি পেতে তাদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয় এবং মাঝে মাঝে প্রাণের ঝুঁকিও নিতে হয়।

মুহাম্মাদ এবং আবু বকর তাদের যাত্রার শেষ পর্যায়ে মদিনার কাছে কুবা নামক একটি গ্রামে পৌঁছান। সেখানে মুহাম্মাদকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তিনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী কুলসুম ইবনে হিদমের বাড়িতে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন। কিছু তথ্য অনুসারে, মুহাম্মাদ সেখানে চার দিন এবং অন্য তথ্য অনুসারে দশ দিন অবস্থান করেন।[২৭০] এই সময়ের মধ্যে, তিনি কুবায় নিজেও নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে মসজিদে কুবা নামে পরিচিত এই মসজিদটি ইসলামের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম মসজিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে আলি এবং তার সাথে থাকা মুসলমানরাও কুবায় পৌঁছান। এরপর মুহাম্মাদ ও অন্যরা সকলে একসাথে কুবা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং অবশেষে ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছান।[২৬৬]

Remove ads

মদিনার জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ যখন মদিনায় পৌঁছান, তখন সেখানকার মুসলিমরা তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। প্রত্যেকেই চেয়েছিল মুহাম্মাদ যেন তাদের বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকেন। শেষ পর্যন্ত, মুহাম্মাদের উট যেখানে গিয়ে বসে পড়ে, তার কাছাকাছি বাস করা আবু আইয়ুব আনসারির বাড়িতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন।[২৭১] মদিনায় পৌঁছে মুহাম্মাদ একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে, তিনি তার পরিবারের জন্য মসজিদের পাশে ঘর তৈরি করেন। মসজিদের এক পাশে গৃহহীনদের থাকার জন্য সুফফাহ নামে একটি বিশেষ স্থান তৈরি করা হয়। সেখানে বসবাসকারী লোকদের আসহাবুস সুফফাহ বলা হতো। এই মসজিদটি পরে মসজিদে নববি নামে পরিচিত হয় এবং মুহাম্মাদের মদিনা-জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে নির্মিত অনেক মসজিদের জন্য এটি একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৭২]

মদিনার সনদ এবং মদিনা শহর রাষ্ট্র

মদিনা (যার আসল নাম ইয়াসরিব ছিল, মুসলমানরা শহরটিকে মদিনাতুন নবি এবং পরে সংক্ষেপে মদিনা বলে অভিহিত করেছিল) জনসংখ্যা ছিল মুহাজির নামে পরিচিত মক্কার অভিবাসী, আনসার নামে পরিচিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী (বিশেষ করে ইয়েমেন বংশোদ্ভূত বনু আউস এবং বনু খাযরাজ গোত্র) এবং বনু কুরাইজা, বনু কায়নুকা ও বনু নাদির নামে পরিচিত ইহুদি গোত্র থেকে। তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা বেশ কঠিন ছিল। খায়বারের মতো মদিনার সীমানা সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী ইহুদিরা ধনী ব্যক্তি ছিলেন বলে তারা আশেপাশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শেষবার ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহ্যবাহী শত্রুতা পুনরায় জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। এছাড়াও, আনসার ও মুহাজিরদের একত্রিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল।

মুহাম্মাদ এই সকল শ্রেণীকে একত্রিত ও সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অত্যন্ত দরিদ্র অভিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করা। মুহাম্মাদ মুহাজিরদের স্থানীয় জনগণের সাথে ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করে তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইহুদিদের সাথে তার মতবিরোধ মিটিয়ে তিনি আশেপাশে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে ৪৭ ধারার "মদিনা সংবিধান" গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধান মূলত এলাকার গোত্রীয় বিষয়গুলোকে সমাধান করে মদিনায় একটি বহু-ধর্মীয় ইসলামি রাষ্ট্র, অর্থাৎ মদিনা শহর রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে;[২৭৩] এবং মুহাম্মাদ এই শাসনের প্রধান নির্বাচিত হন।

যদিও বেশিরভাগ পশ্চিমা ও মুসলিম পণ্ডিত মদিনার সংবিধানের লেখার বাস্তবতা সম্পর্কে একমত, এর প্রকৃতি - একটি চুক্তি নাকি মুহাম্মাদের একতরফা ঘোষণা, নথির সংখ্যা, প্রাথমিক পক্ষ, এবং লেখার নির্দিষ্ট সময়কাল - নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে।[২৭৪] জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ এবং প্রাচ্যবিদ জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন ৪৭টি ধারার একটি সংস্করণ প্রস্তাব করেছিলেন, যা বেশিরভাগ পরবর্তী গবেষক অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় পণ্ডিত মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৫২টি ধারার সংস্করণ প্রস্তাব করেছিলেন, ওয়েলহাউসেনের ৪৭টি ধারা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কিছু ধারাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন।[২৭৫] ইসরায়েলি পণ্ডিত মাইকেল লেকার ৬৪টি ধারার সংস্করণ প্রস্তাব করেছিলেন। ব্রিটিশ পণ্ডিত রবার্ট বি. সার্জেন্ট ৮টি আলাদা অংশ এবং মোট ৭০টি ধারার সংস্করণ প্রস্তাব করেছিলেন।

মুসলিম পণ্ডিতদের বর্ণনা অনুসারে, বিসমিল্লাহ-এর সাথে শুরু হওয়া দলিলের প্রথম ধারাটি নিম্নরূপ:[২৭৫]

| “ | এই দলিলটি মুহাম্মাদ কর্তৃক কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিনদের জন্য, তাদের অনুসারীদের জন্য, যারা পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগদান করেছিল এবং তাদের সাথে জিহাদ করেছিল তাদের জন্য প্রণীত। | ” |

| — মদিনার সনদ, ধারা ১ | ||

মদিনার সনদ, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রণীত একটি ঐতিহাসিক দলিল যা মদিনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করে। এর ২৫নং ধারাটি বেশ আকর্ষণীয়, কারণ এতে ইহুদি গোষ্ঠীগুলোকে উম্মাহের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের জন্য নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[২৭৫] ওয়াশবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল. আলি খান এই দলিলকে একটি "সামাজিক চুক্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা একটি সনদের উপর ভিত্তি করে তৈরি। খানের মতে, এই দলিলটি "এক ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত একক সম্প্রদায়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।"[২৭৬] মদিনার সংবিধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ। এই দলিলের মাধ্যমে মুসলমানরা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে তাদের বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে।[২৭৭] গোষ্ঠী পরিচয় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য এখনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে নতুন করে গঠিত উম্মাহের জন্য প্রধান সংযোগকারী শক্তি ছিল ধর্ম।[২৭৮] কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন উম্মাহ নামক এই নতুন সম্প্রদায়কে একটি নতুন গোষ্ঠীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, তবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো এটি রক্তের সম্পর্কের পরিবর্তে ধর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি।[২৭৮] এই বৈশিষ্ট্যটি গোষ্ঠী-ভিত্তিক সমাজে গঠিত ইসলাম পূর্ব আরবের রীতিনীতির সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মদিনার এই ছোট মুসলিম গোষ্ঠীটির পরবর্তীতে একটি বিশাল মুসলিম সম্প্রদায় ও সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।[২৭৯]

মদিনার সংবিধান, যা মিসাক-ই-মদিনা নামেও পরিচিত, ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল এবং মদিনার বিভিন্ন ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য নীতি নির্ধারণ করে। এই সংবিধানে অমুসলিমদের অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংবিধানের সারাংশ নিম্নরূপ-

মদিনার সংবিধানে মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিম, বিশেষত ইহুদি সম্প্রদায়ের অধিকার ও অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, ইহুদিরা মুসলিমদের সঙ্গে একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করবে। তবে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। বলা হয়, “ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম, আর মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম।” এটি ছিল ধর্মীয় সহাবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ। প্রত্যেক ইহুদি গোত্র যেমন বনু আওফ, বনু নাজ্জার, বনু হারিস, বনু সায়িদা, বনু জুশাম, বনু আউস, বনু ছালাবা ও তাদের অন্তর্গত অন্যান্য শাখাকে মুসলিমদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। তাদের সবার নিজ নিজ অধিকার সংরক্ষিত ছিল এবং তারা চাইলে চুক্তির আওতায় আসতে পারত। কেউ যদি চুক্তিভঙ্গ করত বা বিশ্বাসঘাতকতা করত, তবে তার দায় দায়িত্ব সেই ব্যক্তি ও তার পরিবার বহন করত, সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা হতো না। সংবিধানে আরও বলা হয় যে, ইহুদি ও মুসলিমরা একে অপরের পাশে থাকবে। যদি কেউ মদিনার এই চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, তাহলে উভয় পক্ষ একত্রে আত্মরক্ষা করবে। যুদ্ধের খরচ প্রতিটি সম্প্রদায় নিজ নিজ অর্থ থেকে বহন করবে। কেউ কাউকে অবিচার করবে না এবং কেউ অন্যের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করবে না। সংবিধানে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নির্ধারিত হয়। যদি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো হত্যাকাণ্ড বা বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ ও তার রাসুল মুহাম্মাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। এভাবেই মদিনার সংবিধান অমুসলিমদের জন্য এক ধরনের নিরাপত্তা, সম্মান ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল, যা একটি বহুধর্মীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[২৮০]

প্রথম জনগণনা এবং যুদ্ধের দিকে

মদিনায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মাদ একটি জনশুমারি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ এখন সময়ের ব্যাপার ছিল এবং এর জন্য মুসলমানদের সংখ্যার সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন ছিল।[২৮২] সাহাবীদের সাথে আলোচনার পর মুহাম্মাদ তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দায়িত্ব দেন এবং মুসলমানদের নাম ও সংখ্যা জানতে চান।[২৮৩] বিভিন্ন বর্ণনামতে এই সংখ্যা ৫০০ থেকে ১৫০০ এর মধ্যে বলা হয়েছে।[২৮২] তবে ধারণা করা হয় মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০০ জন, যার মধ্যে ৬০০-৭০০ জন ছিল পুরুষ এবং ৫০০ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সক্ষম।[২৮২][২৮৩]

এই সময়ে, বিশ্বাস অনুযায়ী, সূরা হজের ৩৯ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয় যার মাধ্যমে মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য মুসলমানদের হিজরতের পূর্বে ১২ বছরের সময়কালে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এর আরেকটি কারণ ছিল মুসলমানদের পর্যাপ্ত সামরিক শক্তির অভাব। হিজরতের প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে, বিশ্বাস অনুযায়ী, কেবলমাত্র মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কুরআন আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়:[২৮৪][২৮৫]

| “ | যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। | ” |

| — সূরা হজ, আয়াত ৩৯ | ||

সশস্ত্র সংঘাতের সূচনা: বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংঘর্ষ,[২৮৬] যা সংঘটিত হয় ২ হিজরি সনের ১৭ রমজান, অর্থাৎ ১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে।[২৮৭][২৮৮] যুদ্ধস্থল ছিল হেজাজ অঞ্চলের বদর নামক একটি জলাধারসংলগ্ন এলাকা, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথের মোহনায় অবস্থিত।[২৮৯][২৯০] এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ, আর কুরাইশদের নেতৃত্বে ছিলেন আমর ইবনে হিশাম (আবু জাহল)।[২৮৬][২৯১] যুদ্ধটি বদর আল-কুবরা এবং ইয়াওমুল ফুরকান নামেও পরিচিত, যা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারক দিন হিসেবে স্মরণীয়।[২৮৬][২৮৭]

বদর যুদ্ধের সূচনা ঘটে একটি বাণিজ্য কাফেলাকে লক্ষ্য করে পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে কুরাইশদের একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কাফেলা, যা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল, মুসলিমদের কাছে ন্যায্য প্রতিকারের একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৯২] কারণ, ওই কাফেলায় থাকা বিপুল সম্পদের একটি বড় অংশ ছিল সেই মুসলিমদের মালিকানাধীন, যাদের কুরাইশরা মক্কায় নিপীড়নের মাধ্যমে বসতভিটা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিল এবং যারা বাধ্য হয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।[২২০] কাফেলার গতিপথ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে মুহাম্মাদ গোয়েন্দা পাঠান এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির পর তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।[২৯২] যেহেতু এটি সরাসরি যুদ্ধের জন্য ডাকা কোনো অভিযান ছিল না, বরং একটি সম্ভাব্য কাফেলা আটকানোর উদ্যোগ, তাই অনেক সাহাবি এতে অংশ নেননি এবং তাদের অনুপস্থিতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি।[২৯৩]

আবু সুফিয়ান গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে মুসলিম অভিযানের খবর পেয়ে কাফেলার প্রতি সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত করেন।[২৯৪][২৯৫][২৯৬] কৌশলে তিনি কাফেলার গতি পরিবর্তন করে নিরাপদ বিকল্প পথে চলতে থাকেন এবং দ্রুত এক দূতের মাধ্যমে মক্কায় বার্তা পাঠান।[২৯৭][২৯৮][২৯৯] সংবাদ পেয়ে কুরাইশ নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন, যাতে ছিল আনুমানিক এক হাজার যোদ্ধা, ২০০টি ঘোড়া, ৬০০ ধাতব বর্ম ও বিপুল রসদ। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আমর ইবনে হিশাম।[৩০০][২৯৪] পরে জানা যায় কাফেলা নিরাপদেই গন্তব্যে পৌঁছে গেছে এবং কিছু গোত্র যেমন: বনু জুহরাহ, বনু আদি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়।[২৯১][৩০০] কিন্তু কুরাইশ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য, বিশেষ করে অভিজাত নেতৃবৃন্দ, সম্মান রক্ষার অজুহাতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকেন।[২৯৫][২৯৪] অন্যদিকে, মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৩ জন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও অস্ত্রবিহীন।[২৯৯][২৯৬] বাহিনীর কাঠামো গোত্রভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। মুহাজিরদের নেতৃত্বে ছিলেন আলি ইবন আবি তালিব, আনসারদের পক্ষে ছিলেন সাদ ইবনে মুয়াজ, আর সামগ্রিক নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ নিজে।[২৯৬] পুরো বাহিনীর কাছে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া এবং প্রায় সত্তরটি উট, যা যোদ্ধারা পালাক্রমে ব্যবহার করতেন।[২৯৯][৩০১]

যুদ্ধের সূচনা হয় আরব যুদ্ধপ্রথার রীতি অনুসারে একক দ্বৈরথের (মুবারাজা) মাধ্যমে।[৩০২] কুরাইশদের পক্ষ থেকে উতবা, শায়বা ও আল-ওয়ালিদ এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে হামযা, আলি ও উবাইদা অংশ নেন। এই দ্বৈরথে কুরাইশ যোদ্ধারা নিহত হন।[২৯৩] এরপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিমরা দ্রুত কৌশলগত অগ্রগতি অর্জন করেন। কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আমর ইবনে হিশাম নিহত হন এবং তাদের সৈন্যদের মধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দি হন। মুসলিমদের নিহত হন ১৪ জন, যাদের মধ্যে ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার ছিলেন। যুদ্ধশেষে বন্দিদের মধ্যে দু'জনকে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের প্রতিশোধ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[২৯৩] বন্দিদের মধ্যে যারা সম্পদশালী ছিলেন, তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে পারেননি কিন্তু লেখাপড়া জানতেন, তাদের মদিনার দশজন নিরক্ষর মুসলিমকে পাঠদানের শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। আর অন্যদের নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেওয়া হয় অথবা অভিভাবকের জিম্মায় ফেরত পাঠানো হয়।

বদর যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য প্রথম সামরিক বিজয় ছিল।[২৮৮] এই যুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশকে রাজনৈতিকভাবে বৈধতা দেয়, মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও ঐক্য দৃঢ় করে এবং মদিনা ও আশপাশের অঞ্চলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে, যুদ্ধলব্ধ গনিমত মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক স্বস্তি আনে এবং ইসলামি যুদ্ধনীতির ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রও প্রকাশ পায়।[২৯৩]

উহুদের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় বড় সামরিক সংঘর্ষ, যা ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ (৩ হিজরির ৭ শাওয়াল) শনিবার মদিনার উত্তরে উহুদ পর্বতের পাদদেশে সংঘটিত হয়।[৩০৩][৩০৪] এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধে মক্কার কুরাইশদের পরিকল্পিত আক্রমণের প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল মুসলিম শক্তিকে চূর্ণ করে তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব খর্ব করা। বদরে মুসলিমদের বিজয় কুরাইশদের জন্য এক বিরাট পরাজয় ছিল। যুদ্ধের পর নিহত নেতাদের আত্মীয়স্বজনদের চাপে কুরাইশদের নেতৃত্ব প্রতিশোধের প্রস্তুতি শুরু করে। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্বের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী তিন হাজার সৈন্য, ২০০ উট ও ১০০ অশ্বারোহী নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।[৩০৫] তাদের সঙ্গে কুরাইশ নারীরাও ছিল, যারা গান ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সেনাদের উজ্জীবিত করত।

মদিনা থেকে প্রায় এক হাজার মুসলিম যুদ্ধে অংশ নিতে রওনা হন।[৩০৪] কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনশ সৈন্য নিয়ে মাঝপথে ফিরে গেলে বাহিনীর শক্তি সাতশতে নেমে আসে। মুহাম্মাদ কৌশলগতভাবে উহুদের ঢালু অঞ্চলে পেছনে পাহাড় রেখে সৈন্য মোতায়েন করেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ টিলায় পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে নিযুক্ত করেন।[৩০৪] তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতি যাই হোক, মুহাম্মাদের নির্দেশ ছাড়া তারা যেন অবস্থান না ছাড়ে।[৩০৪] প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং কুরাইশ বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু বিজয়ের সম্ভাবনায় বিভ্রান্ত হয়ে তীরন্দাজদের অধিকাংশ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে টিলা ত্যাগ করেন। এই ভুলের সুযোগ নিয়ে কুরাইশ সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনীসহ পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালান, ফলে মুসলিম বাহিনীর পেছনভাগ ভেঙে পড়ে।[৩০৩] এই আক্রমণে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। মুহাম্মাদের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তার মরদেহ বিকৃত করা হয় এবং তার কলিজা কেটে ফেলার ঘটনাও ইতিহাসে উল্লেখিত। মুহাম্মাদ স্বয়ং আহত হন এবং তার মৃত্যুর গুজবে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। একপর্যায়ে মুসলিমরা উহুদের ঢালে আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কুরাইশরা ময়দান ছেড়ে চলে যায়, তবে তারা মদিনার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়নি।

যুদ্ধে ৪৪-৪৫ জন কুরাইশ এবং প্রায় ৭০ জন মুসলিম নিহত হন, যাদের অধিকাংশই আনসার গোত্রভুক্ত।[৩০৪] যুদ্ধশেষে নিহত মুসলিমদের উহুদের ময়দানেই দাফন করা হয়। এই যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য এক কঠোর শিক্ষা ছিল। কুরআনে সূরা আল-ইমরানের ১৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার কারণ ছিল কিছু তীরন্দাজের অবাধ্যতা ও পার্থিব লোভ। এই ব্যর্থতা ইমানের পরীক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচিত হয়।

উহুদের যুদ্ধে সামরিকভাবে কুরাইশরা আংশিক বিজয়ী হলেও, তারা তাদের মূল লক্ষ্য মুহাম্মাদ ও ইসলামি আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যর্থ হয়।[৩০৩] অপরদিকে, মুসলিমদের জন্য এটি ছিল পুনর্গঠনের এক উপলক্ষ, যা তাদের শৃঙ্খলা, কৌশল ও ইমান আরও দৃঢ় করে। এ যুদ্ধেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কৌশলী নেতৃত্ব প্রথমবার প্রকাশ পায়, যিনি পরবর্তীতে ইসলামি ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতিতে পরিণত হন। মক্কার বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবে ঘোষণা করে।[৩০৫]

আল-রাজির অভিযান এবং বির মাউনার হত্যাকাণ্ড

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে, উহুদের যুদ্ধের কিছু মাস পর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুটি সাহাবি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল। দুটি দলই প্রতারণার শিকার হয়ে শত্রুর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।[৩০৬] এই ঘটনাগুলো ইসলামের ইতিহাসে "আল-রাজির অভিযান" এবং "বির মাউনার হত্যাকাণ্ড" নামে পরিচিত।

আদাল ও কারাহ গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এসে মুহাম্মাদের কাছে অনুরোধ জানায়, যেন তিনি ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন সাহাবিকে তাদের সঙ্গে পাঠান। তারা দাবি করে, তাদের গোত্র ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী। মুহাম্মাদ বিশ্বাস করে ছয়জন সাহাবিকে পাঠান, অন্য বর্ণনায় এ সংখ্যা দশজনও বলা হয়েছে।[৩০৭] এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আসিম ইবনে সাবিত।[৩০৬] তারা যখন আল-রাজি নামক স্থানে পৌঁছান, তখন হঠাৎ একদল সশস্ত্র লোক তাদের ওপর হামলা চালায়। জানা যায়, এ হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ। বনু লাহিয়ান গোত্র তাদের নেতা খালিদ ইবনে সুফিয়ানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালায়। অধিকাংশ সাহাবি তখনই নিহত হন এবং যাদের জীবিত ধরা হয়, তাদের মক্কায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। বন্দিদের মধ্যে খুবাইব ইবনে আদি মৃত্যুর আগে নামাজ পড়ে নিহত হন। তার এই কর্ম মুসলিমদের মধ্যে মৃত্যুর আগে নামাজ পড়ার রীতি চালু করে।[৩০৬]