শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

ইসলামের ইতিহাস

ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

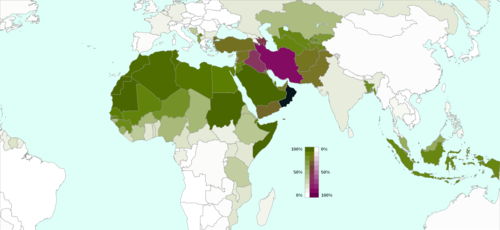

ইসলামের ইতিহাস হলো ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস। ইসলামি সভ্যতা সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে উৎপত্তি লাভ করে এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ[১] বিশ্বাস করেন যে ইসলামের উৎপত্তি মক্কা ও মদিনায় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে মুহাম্মাদ এর মাধ্যমে।[২] মুহাম্মাদ হলেন ইসলামের নবী। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রথম ওহী লাভ করেন। তিনি মক্কা ও মদিনায় তার ধর্মপ্রচার শুরু করেন, যেখানে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন। মুসলিমরা এই সময়কে ইব্রাহিমীয় নবীদের দ্বারা প্রেরিত মূল ধর্মে ফিরে আসার সময় হিসাবে বিবেচনা করে। ইব্রাহিমীয় নবী হলেন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, সুলায়মান এবং ঈসা। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে এই নবীরা সকলেই একই ঈশ্বরের কাছ থেকে বাণী পেয়েছিলেন।[৩][৪][৫]

ঐতিহ্যগত বিবরণ অনুসারে,[২][৬] মুহাম্মাদ ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, মুসলিমরা যেটিকে ঐশী বাণী বলে মনে করে তা গ্রহণ শুরু করেন। এই বাণীগুলোকে কুরআন বলা হয়, যা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ। কুরআন এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, মহাবিচারের জন্য প্রস্তুতি এবং দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য দানের আহ্বান জানায়।[৪] মুহাম্মাদ এর বাণী যখন অনুসারীদের (সাহাবাগণ) আকর্ষণ করতে শুরু করে, তখন তিনি মক্কার অভিজাতদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান শত্রুতা এবং নির্যাতনেরও সম্মুখীন হন। মক্কার অভিজাতরা মুহাম্মাদ এর শিক্ষার দ্বারা তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব হুমকির মুখে পড়তে দেখেছিলেন।[৪] ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ ইয়াথরিব শহরে (বর্তমানে মদিনা নামে পরিচিত) হিজরত করেন। ইয়াথরিব ছিল একটি আরব শহর যা মুহাম্মাদ এর শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক ছিল। মুহাম্মাদ ইয়াথরিবে একটি ইসলামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য গোত্রগুলোকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করেন।[৭] ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ মক্কায় বিজয় করেন[৮][৯] এবং সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করার আদেশ দেন।[১০][১১] এই পদক্ষেপটি আরব উপদ্বীপে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করার সময় (১১ হিজরি/৬৩২ খ্রিস্টাব্দে), আরব উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত গোত্রই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[১২] মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তার উত্তরসূরি কে হবেন তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এই মতবিরোধ রাশিদুন খিলাফতের দিকে পরিচালিত করে, যা ইসলামের প্রথম চারজন খলিফার শাসনকাল।[২][১৩][১৪][১৫]

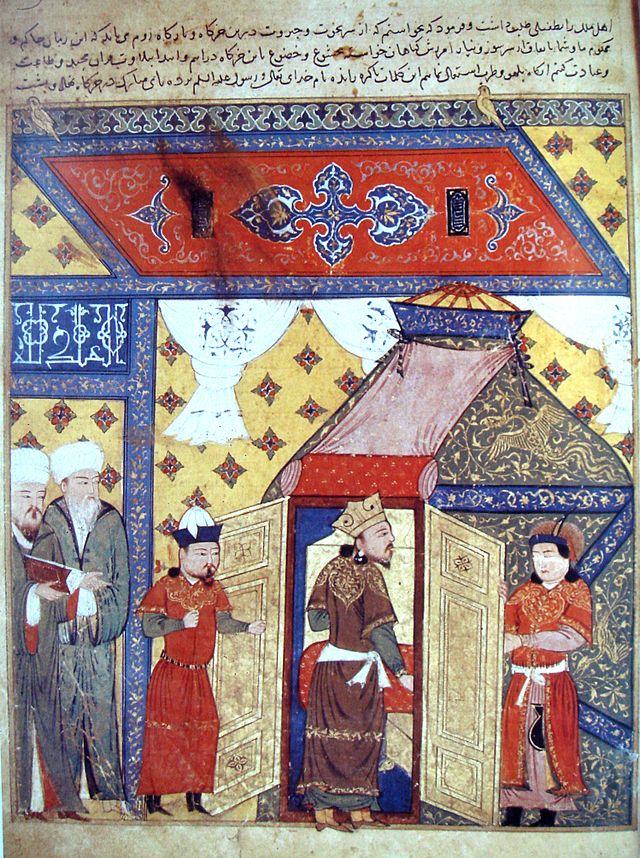

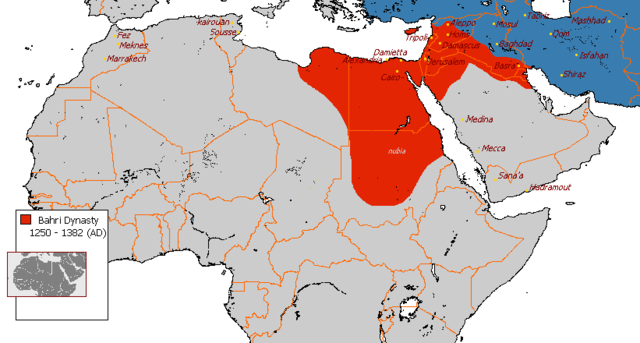

১৩শ শতাব্দীর শুরুতে, দিল্লী সালতানাত দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর অংশে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়। দিল্লী সালতানাত মুহাম্মাদ ঘুরির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি ১১৯২ সালে তৃতীয় পাণ্ডব যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লী সালতানাত পরবর্তীতে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য হয়ে ওঠে। ১১শ এবং ১২শ শতাব্দীতে, তুর্কি রাজবংশগুলো আনাতোলিয়ায় (বর্তমান তুরস্ক) সার্বজনীন রোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে জমি জয় করে নেয়। এই রাজবংশগুলোর মধ্যে রয়েছে রুম সালতানাত এবং আরতুকিদরা। রুম সালতানাত ছিল একটি শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য যা কায়সারিয়ায় (বর্তমান কাইসেরি, তুরস্ক) অবস্থিত ছিল। আরতুকিদরা ছিল একটি তুর্কি রাজবংশ যা আনাতোলিয়ায় বেশ কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৩শ এবং ১৪শ শতাব্দীতে, মঙ্গোল এবং তৈমুর লং-এর আক্রমণ এবং ব্ল্যাক ডেথের মহামারি মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশকে দুর্বল করে দেয়। মঙ্গোলরা ১৩শ শতাব্দীতে পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অংশ জয় করে নেয়। তৈমুর লং-এর আক্রমণও মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশকে ধ্বংস করে দেয়। ব্ল্যাক ডেথের মহামারি মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যায় ব্যাপক হ্রাস ঘটায়। এই ঘটনাগুলো মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত কেন্দ্রগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং নতুন শক্তির উত্থানের পথ তৈরি করে। তৈমুর লং-এর অধীনে, মধ্য এশিয়ায় একটি নতুন সংস্কৃতি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই সময়কালকে তৈমুরীয় রেনেসাঁ বলা হয়। তবে, এই সময়ে পশ্চিম আফ্রিকায় মালি সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলা সালতানাতের মত শক্তিশালী মুসলিম শক্তিরও উথ্থান ঘটে।[১৬][১৭] মালি সাম্রাজ্য ছিল একটি শক্তিশালী আফ্রিকান সাম্রাজ্য যা ১৩শ থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মালি সাম্রাজ্যটি একটি প্রধান বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তি ছিল এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৩শ শতাব্দীতে, সিসিলি আমিরাত এবং অন্যান্য ইতালীয় অঞ্চল[১৮] থেকে মুসলিম মুরদের নির্বাসন এবং দাসত্বের পর, খ্রিস্টান বাহিনী রিকনকোয়েস্টার সময় ইসলামী ইবেরীয় উপদ্বীপকে ধীরে ধীরে জয় করে নেয়। রিকনকোয়েস্টা ছিল একটি যুদ্ধ যা খ্রিস্টানরা মুসলিমদের কাছ থেকে ইবেরীয় উপদ্বীপ পুনরুদ্ধার করার জন্য করেছিল। ১৬শ শতাব্দীতে, উসমানীয় তুরস্ক, মুঘল ভারত এবং সাফাভীয় সাম্রাজ্য, ইসলামী বন্দুকধারী যুগের রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই রাজ্যগুলো শক্তিশালী সামরিক বাহিনী এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

১৯শ এবং ২০শ শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম বিশ্বে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের উত্থান ঘটে। এই সময়ের মধ্যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলো, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, রাশিয়া এবং জার্মানি, মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই উপনিবেশগুলোতে, ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের নিজস্ব আইন, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি প্রবর্তন করে। দুই শতাব্দী ধরে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ইউরোপীয় শক্তির অধীনে থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করেছে। এই লড়াইগুলোর কিছু এখনও চলমান রয়েছে এবং অনেক মুসলিম দেশ এখনও স্বাধীনতা অর্জন করেনি। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সংঘাত চলছে। এই সংঘাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত, কাশ্মীর সমস্যা, উইঘুর মুসলিম নিধন, মধ্য আফ্রিকান সংঘাত, বসনিয়া যুদ্ধ এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যা। ১৯৭০-এর দশকে, তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের আরব রাষ্ট্রগুলোর (বিশেষ করে বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত) অর্থনীতি বিকশিত হয়। এই তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলো এখন বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক। গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের আরব রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা মুক্ত বাণিজ্য এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করছে।[১৯][২০]

Remove ads

সময়রেখা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নিম্নলিখিত সময়রেখাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর একটি রূপরেখা প্রদান করে। সময়রেখাটি আরব, মেসোপটেমিয়া (আধুনিক ইরাক), পারস্য (আধুনিক ইরান), লেভান্ত (আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ইসরায়েল/ফিলিস্তিন), মিশর, মাগরেব (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা), সাহিল (পশ্চিম আফ্রিকা-মধ্য আফ্রিকা-পূর্ব আফ্রিকা), স্বহিলি উপকূল, আল-আন্দালুস (ইবেরীয় উপদ্বীপ), মাওয়ারান্নাহর (মধ্য এশিয়া), হিন্দুস্তান (আধুনিক পাকিস্তান, উত্তর ভারত ও বাংলাদেশ) এবং আনাতোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক) সহ ইসলামী বিশ্বের প্রধান ঐতিহাসিক ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সময়রেখাটি একটি আনুমানিক, কারণ কিছু অঞ্চলের শাসন কখনও কখনও বিভিন্ন ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রায়শই বেশ কয়েকটি রাজবংশের মধ্যে বিতরণ করা হত। উদাহরণস্বরূপ, আব্বাসীয় খিলাফতের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন বাগদাদ শহরটিও বুয়িদ এবং সেলজুকদের মতো অন্যান্য রাজবংশের দ্বারা কার্যকরভাবে শাসিত হয়েছিল। আবার, অটোমান তুর্করা সাধারণত আলজিয়ার্সের দেয়রা, তিউনিসের বেগ এবং ইরাকের মামলুকদের মতো স্থানীয় শক্তির হাতে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করত।

- তারিখগুলো আনুমানিক, বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিশেষ নিবন্ধগুলো দেখুন।

Remove ads

প্রাথমিক উৎস ও ইতিহাসবিদ্যা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে পুরানো সময়গুলোর গবেষণা, উৎসের অভাবের কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের উৎপত্তি, প্রাথমিক বিকাশ এবং প্রথম কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা কঠিন কারণ এই সময়ের সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে।[২১] ইসলামের উৎপত্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ্যার উৎস হলো আল-তাবারির রচনা।[২২] অর্থাৎ, ইসলামের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব তথ্য আমরা জানি, তার বেশিরভাগই আল-তাবারির রচনা থেকে এসেছে। আল-তাবারি ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ যিনি ৯ম শতাব্দীতে বসরায় বসবাস করতেন। তার রচনাটি ইসলামের ইতিহাসের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে, তবে এটিও অনেক সমস্যাযুক্ত। আল-তাবারির রচনায় অনেক গল্প, কিংবদন্তি এবং অতিরঞ্জন রয়েছে যা ঐতিহাসিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এছাড়াও, আল-তাবারির মৃত্যুর সময় ইসলামের শুরু থেকে কয়েক প্রজন্ম কেটে গেছে, তাই তার বর্ণনাগুলো সেই সময়ের ঘটনাগুলোর সঠিক প্রতিফলন নাও হতে পারে।[২৩][২৪]

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের কারণে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের চারটি ভিন্ন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। আজকের দিনে এই চারটি পদ্ধতিরই কিছু স্তরের সমর্থন রয়েছে: বর্ণনামূলক পদ্ধতি, উৎস সমালোচনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহ্য সমালোচনামূলক পদ্ধতি এবং সন্দেহবাদী পদ্ধতি।[২৫][২৬]

- বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসারে, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোকে তাদের নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতির অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসগুলোর মধ্যে অলৌকিক কাহিনী এবং বিশ্বাস-কেন্দ্রিক দাবিগুলোকে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তবে, তারা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।[২৭] এডওয়ার্ড গিবন এবং গুস্তাভ ওয়েল হলেন বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণকারী প্রথম কিছু ঐতিহাসিকদের প্রতিনিধিত্বকারী।

- উৎস সমালোচনামূলক পদ্ধতি অনুসারে, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতির অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসগুলোর মধ্যে অনেক অলৌকিক কাহিনী এবং বিশ্বাস-কেন্দ্রিক দাবিগুলোকে পরে যোগ করা হয়েছিল। তারা এই উৎসগুলোর তথ্যদাতাদের পরিচয় এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।[২৮] উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট এবং উইলফার্ড মাদেলুংয়ের কাজ উৎস সমালোচনা পদ্ধতির দুটি উদাহরণ।

- ঐতিহ্য সমালোচনামূলক পদ্ধতি অনুসারে, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোকে মৌখিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি বলে বিশ্বাস করা হয়। এই পদ্ধতির অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসগুলোর মধ্যে অনেক তথ্য বিকৃত এবং মিথ্যা। তারা এই উৎসগুলোর তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।[২৯] ইগনাজ গোল্ডজিহর ঐতিহ্য সমালোচনামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন এবং ইউরি রুবিন সমসাময়িক কালের উদাহরণ।

- সন্দেহবাদী পদ্ধতির অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোকে ইসলামী বিশ্বাসকে সমর্থন করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই কারণে, তারা এই উৎসগুলো থেকে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব বলে মনে করেন।[৩০] সংশয়মূলক পদ্ধতির প্রাথমিক উদাহরণ হচ্ছে জন ওয়ান্সব্রোর কাজ।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বর্ণনামূলক পদ্ধতিটি সাধারণ পাঠকদের জন্য আরও বেশি অভিগম্য কারণ এটি ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপলব্ধ উৎসগুলোকে তাদের নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করে। অন্যদিকে, উৎস সমালোচনামূলক এবং ঐতিহ্য সমালোচনামূলক পদ্ধতিগুলো আরও বেশি জটিল এবং এদের ব্যখ্যার জন্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।[২৫]

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উৎসগুলোর মান এবং প্রাপ্যতা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর আগে, উৎসগুলো খুব কম এবং দুর্বল মানের ছিল। এই সময়ের মধ্যে, ইসলামের উত্থানের সাথে সাথে, অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং পণ্ডিত ইসলামের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন। যাইহোক, এই উৎসগুলো প্রায়শই পরবর্তী সময়ের ঘটনাগুলোর উপর ভিত্তি করে ছিল এবং অলৌকিক ঘটনা ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক দাবিগুলোর সমর্থক ছিল।[৩১] অষ্টম শতাব্দীর পরে, উৎসগুলোর মান উন্নত হতে শুরু করে।[৩১] এই সময়ের মধ্যে, ইসলামী সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয় এবং অনেক নতুন শহর ও শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তনগুলোর ফলে আরও বেশি শিক্ষিত এবং পেশাদার ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের উত্থান ঘটে, যারা আরও নির্ভরযোগ্য এবং তথ্যপূর্ণ উৎস তৈরি করতে সক্ষম হয়। অষ্টম শতাব্দীর পরে, উৎসগুলো আরও সমসাময়িক হয়ে ওঠে এবং উপলব্ধ ঐতিহাসিক বিবরণের ধারার মান উন্নত হয়। এছাড়াও, নতুন নথিভুক্ত উৎস উপস্থিত হয়, যেমন সরকারি নথি, চিঠিপত্র এবং কবিতা। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের সময়ের জন্য উৎসগুলোও উন্নত, যদিও এখনও মিশ্র মানের। এই সময়ের মধ্যে, ইসলামের উদ্ভব হয়নি এবং ইসলামী ইতিহাসের উৎসগুলো আরও বিতর্কিত। তবে, এখনও কিছু নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে যা এই সময়ের সম্পর্কে বর্তমান তথ্যকে সমর্থন করে।[৩১]

Remove ads

ইসলামের প্রবর্তন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রাথমিক ইসলামের উত্থান মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাসের ফলাফল ছিল।[৩১] এই সময়ের মধ্যে, অঞ্চলটি রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক পরিবর্তন এবং ধর্মীয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আরব উপদ্বীপে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়।[৩২] এই অস্থিরতার কারণগুলোর মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিদেশী আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই অস্থিরতা যোগাযোগের রাস্তাগুলোকে বিঘ্নিত করেছিল, যা বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির বিনিময়কে বাধাগ্রস্ত করেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি, ধর্মীয় বিভাজনও আরব উপদ্বীপে একটি গুরুতর সমস্যা ছিল।[৩৩] এই সময়ের মধ্যে, আরবরা বিভিন্ন ধর্ম পালন করত, যার মধ্যে পৌত্তলিকতা, খ্রিস্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ধর্মীয় বিভাজনগুলো প্রায়শই আরবদের দ্বন্দ্ব এবং সহিংসতার দিকে পরিচালিত করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ইয়েমেন এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ধর্মীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। ইয়েমেনে, ইহুদি ধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়, অন্যদিকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রধান্যতা বৃদ্ধি পায়।[৩৩] এই ধর্মীয় পরিবর্তনগুলো আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় পরিবেশকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। এই সময়ের মধ্যে, অনেক আরব আরও আধ্যাত্মিক ধর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে তাদের বর্তমান ধর্মগুলো তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলো পূরণ করছে না। ধর্মের পছন্দ ক্রমশ একটি ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে উঠছিল, যা মানুষকে তাদের নিজস্ব ধর্মকে অনুসরণ করার জন্য আরও স্বাধীনতা দিয়েছিল। কিছু আরব খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে অনিচ্ছুক ছিল, তবুও তারা এই ইব্রাহিমীয় ধর্মগুলোর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই ধর্মগুলো প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক তথ্যসূত্র সরবরাহ করেছিল এবং আরামীয় ভাষা থেকে ধার নেওয়া ইহুদি এবং খ্রিস্টান শব্দগুলো পুরো উপদ্বীপ জুড়ে পৌত্তলিক আরবি শব্দভাণ্ডারকে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করে।[৩৩] হানিফরা ছিল একেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের একটি দল যারা নিজেদেরকে বিদেশী ইব্রাহিমীয় ধর্ম এবং প্রচলিত আরব পৌত্তলিক উভয় থেকেই আলাদা করতে চেয়েছিল।[৩৪] তারা প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মগুলোর পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মীয় বিশ্বদর্শনের সন্ধান করছিল,[৩৪] যা সর্বব্যাপী আল্লাহর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যাকে তারা ইহুদি ইয়াহ্ওয়েহ এবং খ্রিস্টান জেহোভার সাথে সমানভাবে বিবেচনা করে।[৩৫] তাদের মতে, মক্কা নগরীকে মূলত এই একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল, যা তারা বিশ্বাস করতেন যে সত্যিকারের একমাত্র ধর্ম, যা পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৪][৩৫]

নবী মুহাম্মাদ, প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী,[২][৬] ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬] তাঁর পরিবার আরব গোত্র কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মক্কার প্রধান গোত্র এবং পশ্চিম আরবের একটি প্রভাবশালী শক্তি ছিল।[৬][৩৭] অরাজকতার প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য (বিশেষ করে গোত্রগুলোর মধ্যে লুটের জন্য অভিযান বন্ধের জন্য), তারা 'পবিত্র মাস' (মতান্তরে নিষিদ্ধ মাস) প্রতিষ্ঠা করেছিল যখন সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল এবং ভ্রমণ নিরাপদ ছিল।[৩৮] মক্কা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থান।[৩৯] মক্কার কাবা শরীফ এবং এর আশেপাশের এলাকা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী আরবদের জন্য একটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান এবং এই তীর্থস্থানগুলো এই শহরের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল।[৩৮][৪০]

মুহাম্মাদ সম্ভবত ইহুদি বিশ্বাস এবং অনুশীলন সম্পর্কে "অন্তরঙ্গভাবে অবহিত ছিলেন" এবং হানিফদের সাথে পরিচিত ছিলেন।[৩৫][৪১] হানিফদের মতো, মুহাম্মাদ তাহানুথ বা আত্মশুদ্ধির চর্চা করতেন, হেরা গুহায় নির্জনতায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন এবং মুশরিকতা থেকে বিরত থাকতেন।[৪২][৪৩] তিনি যখন প্রায় ৪০ বছর বয়সে উন্নীত হন, তখন তিনি হেরা গুহায় ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বা বাণী পেতে শুরু করেন, যা পরবর্তীতে কুরআনে সংকলিত হয়। এই ওহিগুলো তাকে সকলকে কঠোর এক ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতে উদ্বুদ্ধ করে, যা ছিল ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। এই ওহিগুলো তার সহকর্মীদেরকে আসন্ন বিচার দিবস সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং তার শহরের সামাজিক অন্যায়কে তিরস্কার করতে নির্দেশ দেয়।[৪৪] মুহাম্মাদ শুরুতে অল্প কিছু লোকের (সাহাবী) সমর্থন লাভ করেন এবং মক্কার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্যাতনের সম্মুখীন হন।[৪][৪৫] ৬২২ খ্রিস্টাব্দে, তার প্রভাবশালী চাচা আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর কয়েক বছর পর, মুহাম্মাদ মদিনা শহরে হিজরত বা অভিবাসন করেন, যেখানে তার সাহাবীরা তার সাথে যোগ দেয়।[৪৬] পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাটি হিজরত নামে পরিচিত হয় এবং মুসলিমরা এটিকে ইসলামী যুগের সূচনা হিসেবে গণ্য করে।[৪৭]

মুহাম্মাদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর, তিনি নতুন ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন শুরু করেন। তিনি মদিনা সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা শহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একটি আইনগত কাঠামো প্রদান করেছিল। তিনি কুরআনের নতুন আয়াতও লাভ করেন, যা আইন-শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় পালন-আচরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছিল।[৪৭] ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদকে আল্লাহ ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অর্থাৎ ইব্রাহীমীয় নবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে তিনি কুরআনের বার্তাকে এই ধর্মগুলোর পবিত্র গ্রন্থ থেকে আলাদা করেছেন।[৪৭] তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে কুরআন একমাত্র সত্য ধর্ম এবং এটিই ইসলামের অনুসারীদের অনুসরণ করতে হবে। মুহাম্মাদ মক্কার আরব এবং ইয়াথরিব অঞ্চলের ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন।[৪৮] এই সংঘাতগুলোর কারণ ছিল বিভিন্ন, তবে এগুলোর বেশিরভাগই ছিল ইসলামের বিস্তার এবং মুহাম্মাদ এর নবুয়তের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। একাধারে সামরিক মুখোমুখি সংঘাত এবং রাজনৈতিক কৌশলের পর, মুহাম্মাদ ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কার নিয়ন্ত্রণ এবং কুরাইশদের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হন।[৪৭] এই বিজয়টি ইসলামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, কারণ এটি মুহাম্মাদ এর নবুয়তের দাবির উপর একটি বড় জয় ছিল। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সময়ে, আরব উপদ্বীপ জুড়ে গোত্রপতিরা তার সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কেউ কেউ জোটের শর্তে, অন্যরা তার নবুয়তের দাবি স্বীকার করে এবং ইসলামী পালন-আচরণ অনুসরণ করতে সম্মত হয়। এই চুক্তিগুলো ইসলামের বিস্তারে সহায়তা করেছিল এবং মুহাম্মাদ এর উত্তরাধিকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছিল।[৪৭]

মুহাম্মাদ এর ইসলামের প্রসার, তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং তার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এই বিষয়টি উভয় মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়টি ইসলামী অধ্যয়নের একাডেমিক ক্ষেত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।[৪৯] মুসলিম পণ্ডিতরা সাধারণত বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মাদ এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করা। অন্যদিকে, অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মাদ শুরু থেকেই একজন রাজনৈতিক নেতা হতে চেয়েছিলেন এবং ইসলামকে আরব উপদ্বীপে তার ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্যরা মনে করেন যে তিনি ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন লেখক, ইসলামী কর্মী এবং ইসলামের ইতিহাসবিদগণ মুহাম্মাদ এর ধর্মীয়-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই ব্যাখ্যাগুলো পূর্ব-ইসলামী আরব সমাজের প্রেক্ষাপটে এবং মুহাম্মাদ এর নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করে।[৪৯]

মুহাম্মদ কি একটি বিশ্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন নাকি তার আগ্রহের মূল বিষয় ছিল তার স্বদেশের সীমানার মধ্যে? তিনি কি শুধুমাত্র একজন আরব জাতীয়তাবাদী ছিলেন—একজন রাজনৈতিক প্রতিভা যিনি বংশগত গোত্রগুলোকে নতুন ধর্মের ছায়াতলে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন—নাকি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সত্যই আন্তর্জাতিক, যা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কারকৃত মানবতা তৈরির ইচ্ছাকে অন্তর্ভুক্ত করে? এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ পশ্চিমে সমসাময়িক দাওয়াহ কর্মকাণ্ডের বেশ কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক তাদের অনুপ্রেরণার সূত্রধর হিসাবে নবী নিজেকেই দাবি করেন, দাবি করেন যে তিনি একটি বিশ্বব্যাপী মিশনারি প্রোগ্রাম শুরু করেছিলেন যার সাম্প্রতিক অংশগ্রহণকারী তারা। [...] এই এবং অন্যান্য লেখকদের দাবি সত্ত্বেও, এটা প্রমাণ করা কঠিন যে মুহাম্মাদ খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্মের স্থান নেওয়া একটি বিশ্বব্যাপী ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেছিলেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব একনায়কতাবাদের একটি সংক্ষিপ্ত আকার প্রতিষ্ঠা করা, যেমন কুরআনকে আরব বই হিসাবে উল্লেখ করে এবং অন্যান্য একনায়কতাবাদী ঐতিহ্যের সাথে তার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেখা যায়।[৪৯]

Remove ads

সংক্ষেপে ইসলামি ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ইসলাম-পূর্ব আরব

ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপ ছিল বহুদেববাদী। প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব দেবতা ও দেবীদের বিশ্বাস ও উপাসনা করত। এই দেবতা ও দেবীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামপূর্ব আরবদের বিশ্বাসানুযায়ী, লাত ছিল পাতালের দেবী, উজ্জা ছিল উর্বরতার দেবী এবং মানাত ছিল ভাগ্যের দেবী। এই দেবতা ও দেবীদের আত্মা গাছ, পাথর, জলাশয় এবং কুয়োগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই স্থানগুলোকে পবিত্র বলে মনে করা হত এবং সেখানে প্রায়ই তাদের উপাসনা করা হত। আরব পুরাণে, মূর্তিগুলোকে দেবতা ও দেবীদের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। এই মূর্তিগুলো প্রায়ই পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। মূর্তিগুলোকে পূজা করা হত এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা হত। ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপে উপসনার জন্য অনেকগুলো পবিত্র স্থান ছিল। এই স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে কাবা, যা মক্কায় অবস্থিত একটি পবিত্র ঘনআকৃতির কাঠামো। কাবাকে ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আরবরা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করত। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ এবং সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। পবিত্র স্থানগুলোতে পরিদর্শনকারীরা বিভিন্ন উপাসনা করত, যেমন প্রার্থনা, উপবাস এবং পশু জবাই।[৫১]

মক্কার কাবা প্রাচীনকালে বিভিন্ন আরব উপজাতিদের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের ১৬০টি মূর্তির আবাসস্থল ছিল। এই মূর্তিগুলো বিভিন্ন আকৃতি ও আকারের ছিল এবং সেগুলোকে বিভিন্ন নিয়মে পূজা করা হতো। কাবায় অবস্থিত তিনটি দেবী, মানাত, লাত এবং উজ্জাকেআল্লাহর কন্যা বলে মনে করা হতো। এই দেবীদেরকেও বিভিন্ন উপায়ে পূজা করা হতো। অন্যদিকে আরব সমাজে খ্রিস্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন একত্ববাদী সম্প্রদায়ও ছিল। এই সম্প্রদায়গুলো একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত এবং মূর্তিপূজা করত না। স্থানীয় আরবদের মধ্যে হানিফরাও ছিল। হানিফরা একত্ববাদী ছিল এবং তারা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত।[৫২] তবে তাদেরকে কখনও কখনও ভুল করে খ্রিস্টান বা ইহুদিদের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো।[৫৩][৫৪] মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদও একজন হানিফ ছিলেন এবং তিনি ইব্রাহিমেরপুত্র ইসমাইলের বংশধর ছিলেন।[৫৫]

ইসলামী সাহিত্যে, ইসলামের আগের আরব সমাজের যুগকে "আইয়ামে জাহেলিয়া" বা "অজ্ঞতার যুগ" বলা হয়। এই শব্দটি কুরআন ও হাদীসে আরবদের ইসলামের আগের বিশ্বাস ও আচরণকে ইসলামী যুগ থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি, মূর্তিপূজা, অবিচার এবং দাসত্বের স্বাভাবিকতা। আইয়ামে জাহেলিয়ার সময় আরবরা ইসলামি শিক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, তারা প্রায়শই অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস এবং বর্বর আচরণে লিপ্ত ছিল। তারা প্রায়শই ব্যভিচার, চুরি, মূর্তি পূজা, অবিচার এবং দাসত্বে লিপ্ত হত।[৫৬]

ইসলামী ইতিহাসবিদদের মতে, জাহিলী যুগে নারীদের নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখা হত। বহুবিবাহ খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। পতিতাবৃত্তি একটি সাধারণ পেশা ছিল এবং দাস মালিকরা তাদের দাসীদের এই কাজে বাধ্য করত। নারীরা তাদের বাবা বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না। সন্তানরা চাইলে তাদের বাবার মৃত্যুর পরে তাদের সৎমায়ের সাথে বিবাহ করতে পারত। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের ছিল এবং তা ছিল সীমাহীন।[৫৭] অভিজাতরা কন্যা সন্তান হলে তাকে একটি লজ্জার উৎস হিসেবে দেখত এবং তাদের হত্যা করত। এই সময়ে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো জঘন্যতম কাজও করা হত। আরবরা অন্যান্য জাতি থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না শিশু হত্যার ক্ষেত্রে, যা উৎসর্গ বা অন্যান্য কারণে করা হত।[৫৮]

মুহাম্মাদের জন্ম এবং ইসলামের প্রবর্তন (৫৭০-৬৩২)

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের প্রথম দিকেই পিতৃমাতৃহীন হন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং 'আমিন' (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত হন। পরে তিনি তার মনিব, ব্যবসায়ী খাদিজাকে বিয়ে করেন।[৫৯] ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, মক্কায় বিদ্যমান নৈতিক অবক্ষয় ও মূর্তিপূজা দ্বারা বিরক্ত হয়ে এবং নির্জনতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার জন্য, মুহাম্মাদ মক্কার কাছে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় আশ্রয় নেন। গুহায় থাকাকালীন সময়েই আল্লাহর নিকট হতে ফেরেশতাজিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হয়।[৬০] মুহাম্মাদের গুহায় থাকাকালীন অবস্থায় যে রাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তাকে 'লায়লাতুল কদর' (শবে কদর) বলা হয় এবং এই ঘটনাটিকে ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা হয়। ৪০ বছর বয়স থেকে, জীবনের পরবর্তী ২২ বছর ধরে, মুহাম্মাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তিনি মানবতার কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নবী হয়ে ওঠেন।[৬১][৬২][৬৩]

মুহাম্মাদ প্রথম তিন বছর ধরে শুধুমাত্র তার পরিবার এবং আত্মীয়দের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এই সময়ে, তিনি তাদেরকে ইসলামের মূল বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন, যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি, এবং ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভ।

মক্কায় থাকাকালীন সময়ে মুহাম্মাদ প্রথমে গোপনে ও তারপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং তার শ্রোতাদের বহুঈশ্বরবাদ ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানান। ইসলামের প্রথম দিকের অনেক গ্রহণকারী ছিল নারী, গরীব, বিদেশী এবং দাসেরাযেমন প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবাশি।[৬৪] মক্কার অভিজাতরা মনে করতেন যে এক আল্লাহর প্রচার করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলছেন কারণ তারা কাবার মূর্তিগুলোর জন্য তীর্থ করতে আসা তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করতো।[৬৫][৬৬] মুহাম্মাদ যখন আরও বেশি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে শুরু করলেন, তখন মক্কার অনেক গোত্র তার বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা তাকে এবং তার অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে শারীরিক আঘাত, সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সামাজিক বয়কট। মক্কার নির্যাতন থেকে বাঁচতে, মুহাম্মাদ ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে কিছু মুসলিমকেআবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবিসিনিয়া ছিল একটি খ্রিস্টান রাজ্য, কিন্তু তারা মুসলিমদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল।

মুসলিমদের উপর মক্কার অধিবাসীদের ১২ বছরের নির্যাতনের পর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ এবং তার সাহাবীরা ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) শহরে হিজরত (অভিবাসন) করেন। সেখানে, মদিনার গ্রহীতাদের (আনসার) এবং মক্কার প্রবাসীদের (মুহাজির) সঙ্গে মুহাম্মাদ মদিনায় তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মদিনার সকল উপজাতি মদিনার সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদটি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব আইন ব্যবহারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সকল প্রকার বাহ্যিক হুমকি থেকে মদিনাকে রক্ষা করার জন্য সকল গোত্রের মাঝে একটি চুক্তি স্থাপন করে।[৬৭]

৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করার পর, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হননি। তাই, মুহাম্মাদ মুসলিম বাহিনী গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধগুলোতে, মুসলিম বাহিনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করে।

মক্কার বাহিনী ও তাদের মিত্ররা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয় এবং তারপর উহুদের যুদ্ধে[৬৮] পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মদিনাকে অবরোধ করতে ব্যর্থ হয় (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭)। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা এবং মুসলিমদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু দুই বছর পর মক্কার অধিবাসীরা এটিকে ভঙ্গ করে। আরও উপজাতি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায়, মক্কার বাণিজ্যপথগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।[৬৯][৭০] ৬৩০ সালে, মুহাম্মাদ একটি বড় মুসলিম বাহিনী গঠন করে মক্কায় অভিযান চালায়। এই অভিযানে, মুসলিম বাহিনী মক্কায় বিজয় অর্জন করে এবং কাবা থেকে সকল প্রকার মূর্তি অপসারণ করে। এই বিজয় আরব উপদ্বীপেইসলামের বিস্তারকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। ৬৩২ সালে, মুহাম্মাদ বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং আরাফাত পাহাড়ে প্রায় ১২৪,০০০ মুসলিমের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি মুসলিমদেরকে পরস্পরের সাথে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার বন্ধন গড়ার আহ্বান জানান। উক্ত ভাষণের কয়েক মাস পরে, মদিনায় থাকাকালীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর আগে, আরব উপদ্বীপের বৃহৎ অংশের ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে, আরব উপদ্বীপের মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় (৬২ বছর বয়সে) মুহাম্মাদ আরব উপদ্বীপের উপজাতিগুলোকে একটি একক ধর্মীয় রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করেন।[৭১]

মুহাম্মাদ ছিলেন একজন মহান ধর্মীয় নেতা এবং তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে পৃথিবীর অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬৩২–৭৫০)

মুহাম্মাদের প্রথম উত্তরাধিকারী, যাদের খলিফা বলা হয় - আবু বকর, উমর, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবু তালিব এবং কখনও কখনও হাসান ইবনে আলী[৭২] - সুন্নি ইসলামে তাঁরা আল-খুলাফা আল-রাশিদুন ("খুলাফায়ে রাশেদীন")[৭৩] হিসাবে পরিচিত। মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলী ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর ছিলেন মুহাম্মাদ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ওমর ছিলেন আবু বকর এর পরবর্তী খলিফা। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উসমান ছিলেন তৃতীয় খলিফা। তিনি একজন ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। আলী ছিলেন মুহাম্মাদএর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাই। তিনি চতুর্থ এবং শেষ খলিফা ছিলেন। আলী এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হাসান খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু হাসান কিছুদিন পরই মুয়াবিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মুয়াবিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম উমাইয়া খলিফা ছিলেন। সুন্নি মুসলিমরা আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলীকে খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিবেচনা করেন। এদের মধ্যে আলীকেতাঁর নৈতিকতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য বিশেষভাবে সম্মান করা হয়। অন্যদিকে, শিয়া মুসলমানরা শুধুমাত্র আলী এবং তাঁর বংশধরদেরকেই খলিফা হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আবু বকর, ওমর এবং উসমানকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। ইবাদি মুসলিমরা শুধুমাত্র আবু বকর এবং ওমরকে খলিফা হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আলী এবং উসমানকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।[৭৪] আবু বকর-এর নেতৃত্বে কুরআন সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ-এর সময় সাত ফকীহের[৭৫][৭৬] কমিটি গঠিত হয় এবং সেই ফকীহদের মতামতকে সমন্বয় করে মালিক ইবনে আনাস ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ মুওয়াত্তা রচনা করেন।[৭৭][৭৮][৭৯] খারিজিরা বিশ্বাস করত যে ভালো ও মন্দের মধ্যে কোনো আপোসযোগ্য মধ্যবর্তী অবস্থান নেই এবং যেকোনো মুসলিম গুরুতর পাপ করলে সে অবিশ্বাসী হয়ে যায়।[৮০] তবে মুরজিয়ারা শিক্ষা দিয়েছিল যে মানুষের ন্যায়পরায়ণতা শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা বিচার করা সম্ভব। অতএব, অপরাধীরা ভুল পথে পরিচালিত বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তাদের অবিশ্বাসীবলে নিন্দা করা উচিত নয়।[৮১] এই মনোভাবটি মূলধারার ইসলামী বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৮২]

কিছু উপজাতি ইসলাম ছেড়ে দেয় এবং কিছু লোক নতুন নবী হিসাবে নিজেদের ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে নেতাদের অধীনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে কিন্তু আবু বকর তাদের রিদ্দা যুদ্ধে পরাজিত করেন।[৮৩][৮৪][৮৫][৮৬][৮৭] ইহুদি এবং আদিবাসী খ্রিস্টানদের স্থানীয় জনগোষ্ঠী জিজিয়া কর প্রদান করত এবং মুসলিমরা দ্রুতই নতুন নতুন এলাকা জয় করতে থাকে,[৮৮] যার ফলে পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে খিলাফতের দ্রুত প্রসার ঘটে।[৮৯][৯০] ৬৪৪ সালে উসমানের হত্যার পর, আলী মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তবে, উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাওয়া আয়িশা, মুয়াবিয়া এবং অন্যান্যরা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৬৫৬ সালে উটের যুদ্ধে আয়িশার সেনাবাহিনী আলীর কাছে পরাজিত হয়। ৬৫৭ সালে সিফফিনের যুদ্ধে আলী এবং মুয়াবিয়ার বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আলী এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও মুয়াবিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে। ৬৬১ সালে নাহরওয়ানের যুদ্ধে আলী এবং মুয়াবিয়ার বাহিনী আবারও মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যুদ্ধে আলী পরাজিত হন এবং মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৯১] মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়ারা একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং খিলাফতকে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত করে। তারা পারস্য, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকা সহ বিস্তৃত অঞ্চল জয় করে। ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধে আলী এবং ফাতিমার (মুহাম্মাদের কন্যা) পুত্র হোসেন ইবনে আলীকে মুয়াবিয়ারপুত্র ইয়াজিদের বাহিনী হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়।[৯২]

উমাইয়া রাজবংশ উত্তর আফ্রিকা, ইবেরীয় উপদ্বীপ, নারবোনীয় গল এবং সিন্ধু জয় করে।[৯৩] উমাইয়াদের বৈধতার অভাব ছিল এবং তারা ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষিত সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিল।[৯৪] যেহেতু জিজিয়া কর ছিল অমুসলিমদের দ্বারা প্রদত্ত একটি কর এবং এই করের উপরই সামরিক বাহিনীর অর্থায়ন নির্ভর করত, তাই উমাইয়ার প্রশাসকগন অনারবদের ধর্মপরিবর্তন অনুৎসাহিত করত, কারণ তারা মনে করত যে এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া তাদের রাজস্ব কমিয়ে দিতে পারে।[৮২] যেখানে রাশিদুন খিলাফতে কঠোরতার প্রতি জোর দেয়া হয়েছিল, এমনকি উমর প্রতিটি কর্মকর্তার সম্পদের বিস্তারিত তালিকা চেয়েছিলেন,[৯৫] সেখানে উমাইয়া রাজবংশের এই বিলাসিতা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়।[৮২] ফলে খারেজীরা বার্বার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, যা খিলাফতকে প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দিকে নিয়ে যায়। আব্বাসীয় বিপ্লবে, অনারব ধর্মপরিবর্তনকারীরা (মাওলা), উমাইয়া গোত্রের দ্বারা সরিয়ে দেওয়া আরব গোত্রগুলো এবং কিছু শিয়া একসঙ্গে একত্রিত হয়ে উমাইয়াদের উৎখাত করে এবং ৭৫০ সালে আব্বাসীয় রাজবংশের সূচনা হয়।[৯৬][৯৭] আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পরাজিত করে খিলাফতকে ইরাকের বাগদাদে স্থানান্তরিত করে।[৯৮]

ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক বিজয় এবং ধর্মীয় বিভাজনের একটি সময়। এই যুগের ঘটনাগুলো ইসলামের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের শেষে, ইসলাম একটি শক্তিশালী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে। খিলাফত উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে যা এই অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ইসলামী সংস্কৃতি, আইন এবং শিক্ষার বিকাশকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭৫০-১২৫৮)

আব্বাসীয়রা ছিলেন মুহাম্মাদ এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। তারা উমাইয়াদের আরব-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ৭৫০ সালে আব্বাসীয়রা কুফায় একটি বিপ্লব ঘোষণা করে। এই বিপ্লবে উমাইয়া খলিফা মালিক ইবনে আনাসের পরাজিত হয় এবং আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের কাছ থেকে ইবেরীয় উপদ্বীপ ব্যতীত সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইবেরীয় উপদ্বীপের অংশ তখন উমাইয়াদের অধীনে একটি স্বাধীন খিলাফত হিসেবে পরিচিত ছিল, যাকে আন্দালুসীয় খিলাফত বলা হয়।[৯৯] আব্বাসীয়দের ৭৫০ সালে উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসার ফলে মুসলিম বিশ্বে নতুন এক যুগের সূচনা হয়, যা আব্বাসীয় যুগ নামে পরিচিত। আব্বাসীয় খিলাফত ৭৫০ সাল থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫০৮ বছর স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তবে ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের বাগদাদআক্রমণের ফলে আব্বাসীয় খিলাফত ভেঙে পড়ে। আব্বাসীয় যুগে আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগ ছিল ইসলামের জন্য এক স্বর্ণযুগ।[১০০] আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার পর খিলাফতের রাজধানী পরিবর্তন করা হয়। দামেস্ক থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হয় বাগদাদে। [১০০]

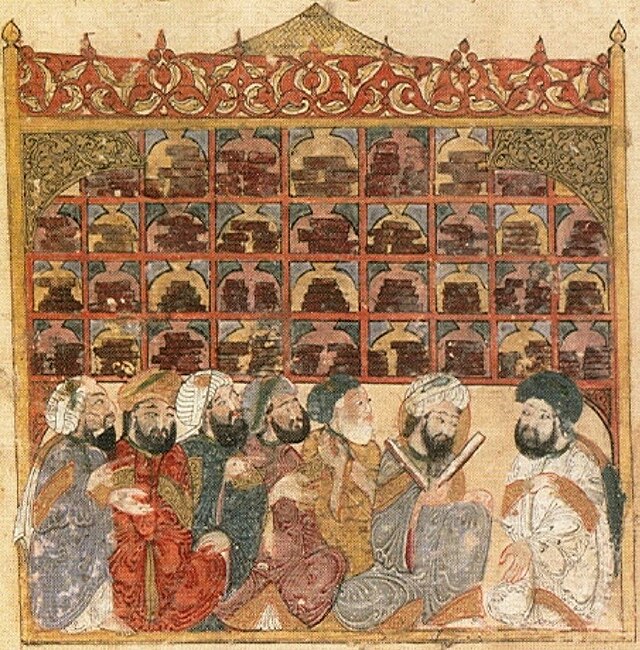

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়, ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদে বাইতুল হিকমত নামে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রটি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্ডিতদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন করেছিলেন। এই সময়টিকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় কারণ এই সময়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা বিষয়ে মুসলিমরা ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।[১০১] আল-কিন্দি, আল ফারাবী, আল খারেজমি, ইবনে সিনা, হাসান ইবনুল হায়সাম, আল বিরুনি, ইবনে রুশদ, আল-জাজারি, আল-গাজ্জালি, ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, উলুঘ বেগ এবং আরও অনেক বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত এই সময়ে অবদান রেখেছিলেন।[১০২] তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উন্নয়ন করেছিলেন। তাদের কাজ মধ্যযুগীয় ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

ইসলামের স্বর্ণযুগে, ভারত থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হতো। এছাড়াও ঔষধ, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইসলামি আইন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গবেষণা করা হতো। এই সময়কালে, মুসলিম পণ্ডিতরা গ্রিক, লাতিন এবং অন্যান্য প্রাচীন ভাষাগুলো অনুবাদ করেন, যার ফলে এই সভ্যতাগুলোর জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনাগুলো আরব এবং পারস্য বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই অনুবাদগুলো ইউরোপেও প্রভাব ফেলেছিল এবং রেনেসাঁর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চীনাদের সাথে যুদ্ধ এবং অন্যান্য সম্পর্কগুলোর সময় আরবরা কাগজের উৎপাদন কৌশল শিখেছিল। কাগজের ব্যবহারের ফলে পাণ্ডুলিপিগুলো আরও সহজে ছড়িয়ে পড়ে। আরবরা ভারত থেকে শূন্য এবং দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার গ্রহণ করেছিল। এর ফলে গণিতের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষও পাটিগণিত বুঝতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। গণিত ও পাটিগণিতের পাশাপাশি ত্রিকোণমিতিওবিকাশ লাভ করে। এই সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পর্যবেক্ষণালয় নির্মিত হয় এবং আলোকবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানও বিকশিত হতে থাকে।

আল-শাফেয়ী হাদীসের সনদের সত্যতা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।[১০৩] প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে, মুহাম্মদ আল-বুখারীএবং মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজের মতো পণ্ডিতগণ সুন্নি হাদীসের প্রধান সংকলনগুলোকে সংকলিত করেন, অন্যদিকে আল-কুলায়নীএবং ইবন বাবুয়াহের মতো পণ্ডিতগণ শিয়া হাদীসের প্রধান সংকলনগুলো সংকলিত করেন। চারটি সুন্নি মাজহাব, হানাফি, হাম্বলি, মালিকি ও শাফিঈ, যথাক্রমে আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, মালিক ইবনে আনাস এবং আল-শাফেয়ীদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপরীতে, জাফর আস-সাদিকের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জাফরি আইনশাস্ত্র গঠিত হয়। নবম শতাব্দীতে, আল-তাবারীকুরআনের প্রথম তাফসীর (অর্থ ও বর্ণনা) তাফসীর আল-তাবারী সম্পন্ন করেন, যা সুন্নি ইসলামে সর্বাধিক উদ্ধৃত তাফসীরগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে। হাসান আল-বসরির মতো তপস্বীরা একটি আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে যা তাসাউফ বা সুফিবাদে পরিণত হয়।[১০৪][১০৫]

এই সময়ে, ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যাগুলো, বিশেষত মুক্ত ইচ্ছার বিষয়ে, বিশিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়। হাসান আল-বসরি মনে করতেন, যদিও আল্লাহ মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানেন, কিন্তু ভালো এবং মন্দ কাজের আকাঙ্ক্ষা আসে মুক্ত ইচ্ছার অপব্যবহার এবং শয়তানেরকুপ্ররোচনা থেকে।[১০৬] গ্রীক যুক্তিবাদী দর্শন মু'তাজিলা নামে পরিচিত এক ধরনের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল, যারা বিখ্যাত ওয়াসিল ইবনে আতার উদ্ভাবিত মুক্ত ইচ্ছার ধারণাকে সমর্থন করেছিল।[১০৭] আল-ফারাবি, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ এর মত দার্শনিকরা ইসলামের শিক্ষার সাথে অ্যারিস্টটলের ধারণাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেন, যা ইউরোপের খ্রিস্টান ধর্মের স্কোলাসিজম এবং ইহুদি ধর্মের মুসা বিন মৈমুনের কাজের অনুরূপ, অন্যদিকে আল-গাজালির মত অন্যরা এ ধরনের সমন্বয়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান এবং অবশেষে জয়লাভ করেন।[১০৮][১০৯]

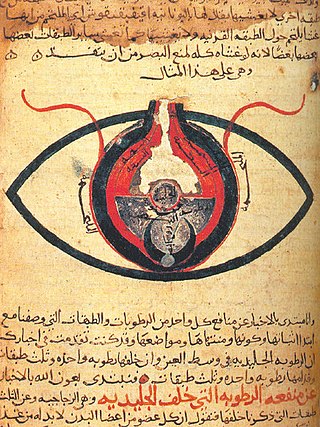

ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত এই সময়ে, ইসলামী বিজ্ঞানে বিশাল অগ্রগতি সাধিত হয়।[৯০][১১০][১১১][১১২][১১৩] ঔষধ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষি, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রকৌশল এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১১৪][১১৫][১১৬][১১৭] আবূ আলী ইবনে সিনা (অ্যাভিসেনা) পরীক্ষামূলক ঔষধের একজন অগ্রগামী ছিলেন[১১৮][১১৯] এবং তার রচিত 'ক্যানন অফ মেডিসিন' শতাব্দী ধরে ইসলামী বিশ্ব এবং ইউরোপে ঔষধের একটি প্রামাণিক পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর-রাজি(রাযেস) চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম হাম এবং গুটিবসন্ত রোগকে আলাদাভাবে শনাক্ত করেন।[১২০] সেই সময়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রথম চিকিৎসকদের লাইসেন্স (অনুমতি) প্রদানের জন্য মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রদান করা হতো।[১২১][১২২] হাসান ইবনুল হায়সামকেআধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক এবং প্রায়শই "বিশ্বের প্রথম প্রকৃত বিজ্ঞানী" হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১২৩][১২৪][১২৫] প্রকৌশলে, বানু মুসা ভাইদের নির্মিত স্বয়ংক্রিয় বাঁশি বাজানো যন্ত্রটিকে প্রথম প্রোগ্রামযোগ্য যন্ত্র বলে মনে করা হয়।[১২৬] গণিতে, আলগোরিদম শব্দটির উৎপত্তি মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল-খারিজমির নাম থেকে, যিনি বীজগণিতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত।[১২৭] তখনকার সময়ে সরকার বিজ্ঞানীদের বেতন আজকের পেশাদার ক্রীড়াবিদদের বেতনের সমান প্রদান করত।[১২৮] গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আল কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের প্রাচীনতম ডিগ্রি-প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[১২৯] খ্রিস্টান, ইহুদি এবং সাবিয়ানদের[১৩০] মতো অনেক অমুসলিমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতায় অবদান রেখেছেন[১৩১][১৩২]। বাইতুল হিকমাহ (হাউস অফ উইজডম) নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানে গ্রিক ও অন্যান্য সভ্যতার বইয়ের আরবি অনুবাদ এবং নতুন জ্ঞান উন্নয়নের জন্য খ্রিস্টান ও পার্সিয়ান পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৩০][১৩৩]

আব্বাসীয় খিলাফত থেকে সৈন্যরা বিদ্রোহ করে ৮৬৮ সালে মিশরে তুলুনি রাজবংশ[১৩৪] এবং ৯৭৭ সালে মধ্য এশিয়ায় গজনভি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।[১৩৫] এই বিভাজনের সময়েই ৯৪৫ থেকে ১০৫৫ সালের মধ্যে শিয়া সতাব্দী আসে, যা হাজারবছরবাদী ইসমাইলিশিয়া মিশনারি আন্দোলনের উত্থান ঘটায়। একটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, ফাতেমীয় রাজবংশ, ১০ম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয়[১৩৬] এবং আরেকটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, কারামাতিয়ানরা, মক্কা আক্রমণ করে এবং কাবাঘরে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) চুরি করে নেয়।[১৩৭] অন্য আরেকটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, বুইদ রাজবংশ, বাগদাদ জয় করে এবং আব্বাসীয়দেরকে একটি নামমাত্র রাজতন্ত্রে পরিণত করে। সুন্নি সেলজুক রাজবংশ সময়ের ধর্মীয় পণ্ডিতদের মতামত প্রচার করে, বিশেষ করে নেজামিয়া নামে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে সুন্নি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা চালায়। এই নেজামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-গাজ্জালীএবং শেখ সাদির সাথে সম্পর্কিত।[১৩৮]

১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণ ও অবরোধ এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ইসলামী স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটায়। তবে কিছু কিছু সূত্র মতে এই সময় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত, আবার কিছু সূত্র মতে ১৫শ শতাব্দী বা এমনকি ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।[১৩৯]

মুসলিম বিশ্বের বিস্তার ধর্মীয় মিশনের মাধ্যমে চলতে থাকে, যা ভলগা বুলগেরিয়াকে ইসলামে রূপান্তরিত করে। দিল্লি সুলতানাত ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং অনেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়,[১৪০] বিশেষ করে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা, যাদের বংশধররা ভারতীয় মুসলিমদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করে।[১৪১] বাণিজ্যিক সুবাধে অনেক আগেই মুসলিমরা চীনে পৌঁছে, যেখানে তারা সংগং রাজবংশের আমদানি-রপ্তানি শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।[১৪২] ইউয়ান রাজবংশে মুসলিমদেরকে শাসক সংখ্যালঘু শ্রেণী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৪৩]

প্রাক-আধুনিক যুগ (১২৫৮-১৮শ শতক)

মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার সুবাধে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। সুফি তরিকার দরবেশরাওবিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং মানুষকে ইসলামের শিক্ষায় দীক্ষা দিতেন। এইভাবে, ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪৪]

উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ইসলাম দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪৫] এই ধর্মান্তর প্রায়ই বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে ঘটত।[১৪৬] উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু লোককাহিনীতে মুহাম্মাদের উপস্থিতি দেখায় যে ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা কিভাবে তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু বিশ্বাস ধরে রেখেছিল।[১৪৭] এছাড়াও, মুসলিম তুর্করা তাদের নিজস্ব তুর্কি টেংরিবাদের বিশ্বাসের উপাদানগুলোকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[১৪৮] মিং রাজবংশের সময়কার চীনে, মুসলিমরা যারা আগের অভিবাসীদের বংশধর ছিল তারা চীনা সমাজে আত্মীকৃত হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও, এই আত্মীকরণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জোর করে করা হয়েছিল,[১৪৯] যেমন চীনা নাম গ্রহণ এবং চীনা সংস্কৃতি মেনে চলা। তবে অনেক মুসলিম চীনারাও তাদের ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিল। নানজিং সেই সময় চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।[১৫০][১৫১]

মঙ্গোলরা ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখল করে এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে ধ্বংস করে দেয়। আব্বাসীয় খিলাফত আরব সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এর পতনের ফলে আরব সংস্কৃতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে।[১৫২] ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মুসলিম মঙ্গোল খানাতিরা ছিল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অংশ। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান ছিলেন একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত মঙ্গোল নেতা। তিনি ১২শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গোল সাম্রাজ্য তার শাসনামলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল। এটি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ১৩শ শতাব্দীতে, মঙ্গোলরা ইরান ও মধ্য এশিয়ায় আক্রমণ করে এবং এই অঞ্চলগুলোকে তাদের সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয়। মঙ্গোলরা এই অঞ্চলগুলোতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গোল শাসনাধীনে, ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মুসলিম খানাতিরা পূর্ব এশিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আন্তঃসংস্কৃতিক প্রবেশাধিকার থেকে উপকৃত হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ায় তখন চীনা ও মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ছিল। ইরান ও মধ্য এশিয়ায়অবস্থিত মুসলিম খানাতিরা সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান থেকে উপকৃত হয়েছিল।[১৫৩] নাসিরুদ্দিন আল-তুসি ছিলেন এই সময়কার একজন বিশিষ্ট পারস্য-তুর্কি পণ্ডিত। তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যায় অবদান রেখেছিলেন। তিনি তার গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অবদানের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। নাসিরুদ্দিন আল-তুসির একটি গাণিতিক মডেল ছিল যা পরে নিকোলাস কোপার্নিকাস দ্বারা গৃহীত হয় বলে দাবি করা হয়। কোপার্নিকান সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন ।[১৫৪] জমশিদ আল-কাশিছিলেন নাসিরুদ্দিন আল-তুসির ছাত্র। তিনি পাইয়ের একটি অনুমান প্রস্তাব করেছিলেন যা ১৮০ বছর ধরে অপেক্ষাকৃত সঠিক ছিল। পাই হলো একটি গাণিতিক ধ্রুবক যা একটি বৃত্তের পরিধিকে তার ব্যাসের দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা হয়। পাইয়ের মান প্রায় ৩.১৪। জমশিদ আল-কাশির অনুমানটি ছিল ৩.১৪১৫৯২।[১৫৫]

বারুদ অস্ত্রের উদ্ভব মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। বারুদ অস্ত্রগুলো তাদেরকে তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক সুবিধা দিয়েছিল, যা তাদেরকে তাদের কর্তৃত্বের প্রসার ঘটাতে সহায়তা করেছিল। এর ফলে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে বৃহৎ এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রকে "বারুদ সাম্রাজ্য" বলা হয় কারণ তাদের শক্তির উৎস ছিল বারুদ অস্ত্র। অটোমান সাম্রাজ্য ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিজাজ অঞ্চল জয় করার পর, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসাবে ঘোষণা করেছিল।[১৫৬] এই দাবিটিকে সমর্থন করার জন্য, তারা নিজেদেরকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছিল, যা মুসলিম বিশ্বের নেতার একটি ধর্মীয় উপাধি। সাফাভি রাজবংশ ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে ক্ষমতায় এসেছিল।[১৫৭] তারা ছিল একটি শিয়া মুসলিম রাজবংশ এবং তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি হয়েছিল। বাবর, একজন তুর্কি মুসলিম শাসক, ১৫২৬ সালে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৫৮] এই সাম্রাজ্যটি দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসনের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

বারুদ সাম্রাজ্য বলতে বোঝায় সেই সাম্রাজ্যগুলো যেগুলো বারুদ ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। এই সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে উসমানীয় সাম্রাজ্য, সাফাভি সাম্রাজ্য এবং মুঘল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যগুলোর কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর ধর্ম ছিল ইসলাম। এই ধর্ম সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার ধর্মীয় অনুশীলনকে প্রভাবিত করেছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসকগণ সুফিবাদে বিশ্বাস করতেন। সুফিবাদহলো ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক শাখা যা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর জোর দেয়। উসমানীয় শাসকগণ সুফিবাদের প্রচার করেছিলেন এবং সুফি দরগাহগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই কারণে, সুফিবাদ উসমানীয় সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মৌলভি তরিকা এবং বেকতাশি তরিকা হলো সুফিবাদের দুটি প্রধান শাখা। এই তরিকাগুলোর সুফিদের উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতানদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[১৫৯] এই সম্পর্ক উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং সুফিবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক ছিল।[১৬০] সাফাভি সাম্রাজ্য ছিল একটি শিয়া ইসলামী সাম্রাজ্য। সাফাভি শাসকগণ দ্বাদশ ইমামবাদী শিয়া ইসলামকে প্রচার করেছিলেন। এই কারণে, দ্বাদশ ইমামবাদী শিয়া ইসলাম ইরান এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইরানি অভিবাসীরা দক্ষিণ এশিয়ায় শিয়া ইসলামের বিস্তারে সহায়তা করেছে। এই অভিবাসীরা দক্ষ আমলা এবং জমিদার হিসাবে কাজ করত। তারা শিয়া ইসলামের শিক্ষা এবং অনুশীলনকে দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।[১৬১] নাদির শাহ ছিলেন একজন শিয়া মুসলিম যিনি সাফাভি সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সুন্নিদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি বারো ইমামবাদকে সুন্নি ইসলামের পঞ্চম মতবাদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন, যাকে জাফারিবাদ বলা হয়।[১৬২] কিন্তু, এই প্রস্তাবটি উসমানীয় সাম্রাজ্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।[১৬৩]

আধুনিক যুগ (১৮শ-২০শতক)

ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একজন বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত যিনি রক্ষণশীল ইসলামের প্রবক্তা ছিলেন। ১৪ শতকের গোড়ার দিকে, তিনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১৬৪] তিনি আলেমদের অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব যুক্তি এবং বিবেচনা ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৬৫] ইবনে তাইমিয়া কাফির বলে মনে করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৬৬] তবে, তার রচিত রচনাগুলো তার জীবদ্দশায় কেবলমাত্র একটি মার্জিনাল ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ তিনি তখনকার সময়ের প্রধান ইসলামী পণ্ডিতদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।[১৬৭] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব ছিলেন একজন আরব ইসলামী পণ্ডিত যিনি ১৮শতকে আরবদেশে, ইবন তাইমিয়ার ও ইবনে কাইয়িমের রচনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়াহাবি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম ছিলেন দুজন ইসলামি পণ্ডিত যারা ইসলামের একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে ইসলামের মূল নীতিগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে এবং এটিকে তার খাঁটি রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ওয়াহাবি আন্দোলন বিশুদ্ধ ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আহ্বান করেছিল।[১৬৮][১৬৯] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বিশ্বাস করতেন যে অনেক স্থানীয় ইসলামি রীতিনীতি, যেমন মুহাম্মাদের বা ঐশী ব্যক্তিদের সমাধিতে যাওয়া, পরবর্তীকালের নতুনত্ব এবং পাপ। তিনি এই রীতিনীতিগুলোকে ধ্বংস করার আহ্বান জানান। তিনি পবিত্র পাথর ও গাছ, সুফি মাজার, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সমাধি এবং শিয়াদের বৃহত্তম হজস্থল কারবালার হোসেনের সমাধিও ধ্বংস করেন।[১৭০] ১৯শতকে মক্কা থেকে ফিরে আসার পর, মা ওয়ানফু ও মা দেবাও চীনে সালাফি আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে চীনের ইসলামকে খাঁটি রূপে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সুফি গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা নিপীড়িত হয়ে, তারা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৭১][১৭২] ১৯ শতকে, লিবিয়ার সানুসি আন্দোলন এবং সুদানের মুহাম্মদ আহমদ আল-মাহদীর আন্দোলন, দুটি সুফি আন্দোলন ছিল যা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। সানুসি আন্দোলন লিবিয়ার একটি বিস্তৃত অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং মুহাম্মদ আহমদ আল-মাহদীর আন্দোলন সুদানে একটি নতুন ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[১৭৩] এই সাফল্যগুলো দেখায় যে সুফিবাদ এখনও অনেক মুসলিমের জন্য একটি জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য রূপ ছিল। ভারতের শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ছিলেন একজন ইসলামি পণ্ডিত যিনি ১৮ শতকে বাস করতেন। তিনি সুফিবাদের একজন সমর্থক ছিলেন, তবে তিনি এটিকে আরও বেশি যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সুফিবাদের কিছু রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেমন কবরের উপর ভক্তি এবং মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর এই দৃষ্টিভঙ্গি দেওবন্দি আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলেছিল।[১৭৪] দেওবন্দি আন্দোলন হলো একটি ইসলামি আন্দোলন যা ভারতে গড়ে উঠেছিল। আন্দোলনটি সুফিবাদের কিছু রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে, যা তারা অযৌক্তিক এবং বিদ্বেষপূর্ণ বলে মনে করে। দেওবন্দি আন্দোলনের কিছু রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে রেজভী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রেজভী আন্দোলন সুফিবাদের জনপ্রিয় রূপকে সমর্থন করে, যা দেওবন্দি আন্দোলনপ্রত্যাখ্যান করে। রেজভী আন্দোলন সুফিবাদের অনুশীলনগুলোকেও পুনর্গঠিত করেছে, যাতে এগুলো আরও বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।[১৭৫][১৭৬]

১৮০০ সাল থেকে মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে অমুসলিম ইউরোপীয় শক্তির সাথে তুলনা করলে, সাধারণভাবে রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে ছিল। এর আগে, ১৫ শতকে, রিকনকোয়েস্টা ইবেরিয়ায় মুসলিম উপস্থিতির অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। রিকনকোয়েস্টা হলো একটি শতাব্দীব্যাপী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খ্রিস্টানরা ইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে মুসলিমদের বহিষ্কার করেছিল। ১৯ শতকে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণ করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্য ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতে শাসন করেছিল।[১৭৭] পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায়, অনেক বুদ্ধিজীবী ইসলামকে সংস্কার করার চেষ্টা করেন।[১৭৮] ইসলামি আধুনিকতা, যা প্রাথমিকভাবে পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা সালাফিবাদ নামে অভিহিত করা হয়েছিল, আধুনিক মূল্যবোধ এবং নীতি যেমন গণতন্ত্রকেগ্রহণ করেছিল। ইসলামী আধুনিকতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ আবদুহ এবং জামাল উদ্দিন আফগানি। মুহাম্মদ আবদুহ ছিলেন একজন মিশরীয় ধর্মীয় নেতা এবং লেখক যিনি ইসলামকে আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন। জামাল উদ্দিন আফগানি ছিলেন একজন আফগান ধর্মীয় নেতা এবং রাজনৈতিক কর্মী যিনি ইসলামী বিশ্বের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করেছিলেন।[১৭৯] আবুল আ'লা মওদুদী আধুনিক রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করেছিলেন। আবুল আ'লা মওদুদী ছিলেন একজন পাকিস্তানি ইসলামী পণ্ডিত যিনি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন।[১৮০] আধুনিক ন্যায়সংহিতার অনুরূপে, শরিয়াহর সাথে প্রথমবারের মতো ১৮৬৯ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মেজেলে নীতি আংশিকভাবে আইনে রূপান্তরিত হয়।[১৮১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে পরাজিত হয়। এরপর, ১৯১৮ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যকেভেঙে ভাগ করে দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালে, তুরস্কের নতুন সরকার খিলাফতকে বিলুপ্ত করে দেয়।[১৮২] সর্ব-ইসলামবাদীরা মুসলিমদেরএকত্রিত করার চেষ্টা করেছিল এবং সর্ব-আরববাদীদের মতো ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। ১৯৬৯ সালে, জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে দুজন ইহুদি ধর্মীয় নেতা দ্বারা আগুন দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, ১৯৬৯ সালে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে কাজ করে।[১৮৩]

শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে যোগাযোগের ফলে অর্থনৈতিক অভিবাসনের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন এলাকায় আসে। অনেক মুসলিম চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে (বেশিরভাগ দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে) ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিবাসিত হয়, যা আমেরিকা অঞ্চলে শতাংশের হিসাবে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী গঠন করে।[১৮৪] সিরিয়া এবং লেবানন থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।[১৮৫] ফলস্বরূপ, সাহারা-নিম্ন আফ্রিকায় শহরাঞ্চলের বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যেরবৃদ্ধি মুসলিমদের নতুন এলাকায় বসতি স্থাপন এবং তাদের বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করে দেয়, যার ফলে ১৮৬৯ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা সম্ভবত দ্বিগুণ হয়ে যায়।[১৮৬]

সমসাময়িক যুগ (২০ শতক-বর্তমান)

ইসলামী আধুনিকতাবাদীরা আরব বসন্তের পর আরব বিশ্বে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিম ব্রাদারহুড, জামায়াতে ইসলামী এবং একে পার্টি সহ এই আন্দোলনগুলো ইসলামী আধুনিকতাবাদের নীতিগুলোকে তাদের আদর্শের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল।[১৮৭][১৮৮][১৮৯] একে পার্টি, যা তুরস্কের বর্তমান শাসক দল, ইসলামী আধুনিকতাবাদের নীতিগুলোকে অনুসরণ করে। একে পার্টি একটি গণতান্ত্রিক দল যা ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বিপ্লব ইসলামী আধুনিকতাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন ধারা প্রদান করেছিল। সৈয়দ রশিদ রেজা সহ কিছু লোক ইসলামী আধুনিকতাবাদীদেরকে ইসলামের মূল্যবোধের উপর পশ্চিমা প্রভাবের জন্য দায়ী করেছিল। তারা এমন একটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিল যা পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল।[১৯০][১৯১] ইসলামী আধুনিকতার কিছু বিরোধীরা এমন একটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিল যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনুরূপ ছিল। ইরাক ও সিরিয়ার ইসলামিক স্টেট (আইএস) এই ধরনের একটি দল ছিল। আইএস একটি কঠোর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছিল যা আধুনিক বিশ্বের সমস্ত প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইসলামী আধুনিকতাবাদের বিরোধীদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিছু লোক নীরব হয়ে পড়েছিল, অন্যরা সহিংসতা সৃষ্টির দিকে পরিচালিত হয়েছিল।[১৯২]

২০ শতকে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উত্থান ঘটে। এই আন্দোলনগুলো ধর্মীয় কর্তৃত্বের উপর জোর দেয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। সরকারগুলো এই আন্দোলনগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। তুরস্কে, সেনাবাহিনী ইসলামী সরকারকে উৎখাত করার জন্য অভ্যুত্থান চালায়। আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। তিনি ইসলামী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন এবং ধর্মীয় নেতাদের থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেন। এই নীতিগুলোর ফলে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উত্থান হয়। ১৯৮০ সালে, তুর্কি সেনাবাহিনীর একটি অভ্যুত্থান ইসলামী সরকারকে উৎখাত করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলো পুনরুদ্ধার করে।[১৯৩] শ্যাফসরাব, যা মুসলিম মহিলাদের দ্বারা পরিধান করা একটি মাথার কাপড়, আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, যেটা তিউনিসিয়াতেও ঘটেছিল।[১৯৪] অন্যান্য দেশে, সরকারগুলো ইসলামী কর্তৃত্বকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবে, সরকার ধর্মীয় শিক্ষা এবং প্রচার নিয়ন্ত্রণ করে।[১৯৫] মিশরে, সরকার আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[১৯৬] এই সরকারগুলো ইসলামী কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন অর্জন এবং ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করেছিল। সৌদি আরব এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিল। তারা এমন ইসলামী গোষ্ঠীগুলোকে অর্থায়ন করেছিল যা তাদের পছন্দসই ঐতিহ্যবাহী ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি হলো সালাফিবাদ, যা ধর্মীয় কর্তৃত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।[১৯৭][১৯৮]

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিপীড়নের শিকার হয়। এই নিপীড়নগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে হয়।[১৯৯] লাল খেমার, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং বসনিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালিয়েছিল। এই শক্তিগুলো মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে জনসংখ্যার বাকি অংশ থেকে আলাদা হিসাবে দেখেছিল এবং তাদেরকে দমন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল।[২০০][২০১][২০২] মায়ানমার সেনাবাহিনীর রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নির্যাতনকে যখন ওএইচসিআর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন গণহত্যা, জাতিগত নির্মূল এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে শনাক্ত করে[২০৩] তখন জাতিসংঘ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই গণহত্যাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে।[২০৪][২০৫]

ইন্টারনেট, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মতো আধুনিক প্রযুক্তির উত্থানের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখন ধর্মীয় জ্ঞানকে আরও সহজে জানতে পারে। এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনের মধ্যে নতুন নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ইন্টারনেটেরমাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বেড়েছে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেমন, হিজাব পরা, যা একসময় মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন বিশ্বের অন্যান্য অংশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও এটি সাধারণ হয়ে উঠছে।[২০৬] এছাড়াও, কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী পবিত্র গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইসলামী বিশ্বাসকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আলাদা করার চেষ্টা করছেন। এর ফলে ইসলামের একটি আরও "নির্ভুল" এবং "আধুনিক" ব্যাখ্যার বিকাশ হতে পারে।[২০৭] আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয় নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এর ফলে স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী উলামাদের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে এবং নতুন ধর্মীয় নেতাদের উত্থান হতে পারে।[২০৮][২০৯] কিছু মুসলমান ইসলামের একটি আরও "ব্যক্তিগতকৃত" ব্যাখ্যা গ্রহণ করছেন।[২১০] তারা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনকে নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাগুলোকে অনেকে "অসামঞ্জস্যপূর্ণ" বলে সমালোচনা করেন, কারণ তারা ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যা থেকে সরে যায়।[২১১][২১২] অনেক মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি বিদেশী আদর্শ হিসাবে দেখেন যা বৈদেশিক উপনিবেশকালীন শাসকদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২১৩] তারা বিশ্বাস করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[২১৪]

Remove ads

রাশিদুন খিলাফত

সারাংশ

প্রসঙ্গ

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মাহ তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করতে হয়েছিল। এই পদ্ধতিটি ছিল খলিফা নির্বাচন।[২][৬][১৩] খলিফা হলো ইসলামের শাসক এবং প্রধান ধর্মীয় নেতা। এর ফলে পরবর্তী ইসলামি সাম্রাজ্যগুলো খিলাফত নামে পরিচিতি লাভ করে এবং খলিফা উপাধিটি ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসকদের জন্য একটি সাধারণ উপাধি হয়ে ওঠে।[২][৬][২১৫] প্রাথমিক ইসলামী সাম্রাজ্যটি চারজন খলিফার দ্বারা শাসিত হয়েছিল: আবু বকর (৬৩২-৬৩৪), উমর ইবনুল খাত্তাব (৬৩৪-৬৪৪), উসমান ইবন আফফান (৬৪৪-৬৫৬) এবং আলী ইবনে আবি তালিব (৬৫৬-৬৬১), যাদেরকে "রাশিদুন খলিফা" বলা হয়।[৬] তারা ইসলামের প্রাথমিক বিজয়ের সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার তত্ত্বাবধান করেছিলেন।[৬] তারা তাদের ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার এবং নেতৃত্বের জন্য পরিচিত ছিলেন।

উমাইয়া খিলাফতের ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, এই সময়ের প্রাথমিক ইসলামের মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ছিল মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজন। এই বিভাজনের মূল কারণ ছিল খলিফার ভূমিকার উত্তরাধিকার নিয়ে মতবিরোধ।[২][১৪] সুন্নি মুসলিমদের বিশ্বাস হলো যে খলিফা একজন নির্বাচিত নেতা, যিনি কুরাইশ বংশের যেকোনো মুসলিম হতে পারেন।[১৫] অন্যদিকে, শিয়া মুসলিমদের বিশ্বাস হলো যে খলিফার উপাধি মুহাম্মাদের রক্তরেখায় বংশগত হওয়া উচিত[২১৬] এবং তাই শিয়াদের মতে প্রথম চারজন খলিফা ব্যতীত সব খলিফাই অবৈধ দখলদার।[১৫] ইরান এবং ওমান ব্যতীত, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে সুন্নি সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ সহচররা, যাদের সাহাবা বলা হয়, তাঁর পরে আসা চারজন খলিফা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। তাঁরা জেরুসালেম ও দামেস্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় করেন এবং আরব মুসলিম সেনাবাহিনীকে সিন্ধু অঞ্চল পর্যন্ত প্রেরণ করেন।[২১৭] উমাইয়া রাজবংশের শাসনামলে, প্রাথমিক ইসলামী সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ বিস্তারে পৌঁছেছিল। এটি আল-আন্দালুস (মুসলিম ইবেরিয়া) থেকে পাঞ্জাব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর পর, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন, আবু বকরকে প্রথম খলিফা ("উত্তরাধিকারী") হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। খলিফার পদটি ধর্মীয় কর্তৃত্বের একটি আভা ধরে রেখেছিল, কিন্তু এটি নবুয়তের দাবি করে না।[৬][২১৮] অর্থাৎ, খলিফা নবী ছিলেন না, তিনি শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। আবু বকরের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু বিদ্রোহ দেখা দেয়। বেশ কয়েকজন উপজাতীয় আরব নেতা আবু বকরের কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। তারা আলমশ সদকা প্রদান বন্ধ করে দেয়, যা মুসলিমদের উপর একটি বাধ্যতামূলক কর ছিল। কিছু ক্ষেত্রে, তারা নিজেদেরকে নবী বলেও দাবি করে।[২১৮] এই বিদ্রোহগুলোকে দমন করার জন্য, আবু বকর রিদ্দার যুদ্ধ নামে একটি সামরিক অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানে তিনি সফল হন এবং বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। এই বিজয় আবু বকরের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইসলামী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। রিদ্দার যুদ্ধের পর, আরব মুসলিম সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়। তারা বাইজেন্টাইন এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।[২১৯] দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে, আরবরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রদেশ সিরিয়া এবং মিশর জয় করে।[২২০][২২১] অন্যদিকে, সাসানীয়রা তাদের পশ্চিম অঞ্চল হারায় এবং এরপর শীঘ্রই বাকি পারস্যও হারায়।[২১৮]

উমর ইবনুল খাত্তাব ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রশাসনকে উন্নত করেছিলেন। তিনি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, শহর প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের কাছাকাছি থাকার জন্য সহজ জীবনযাপনের মাধ্যমে এটি করেছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব সেচ ব্যবস্থার উন্নতির আদেশ দিয়েছিলেন এবং বসরা সহ অন্যান্য শহর প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করেছিল। বসরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উমর ইবনুল খাত্তাব দরিদ্রদের কাছাকাছি থাকতেন এবং তাদের চাহিদা বুঝতে পারার জন্য দরজাহীন সহজ কাদামাটির ঘরে থাকতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাস্তায় হাঁটতেন। তিনি দরিদ্রদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২২৩][২২৪][২২৫] উমর ইবনুল খাত্তাব দরিদ্রদের সাথে পরামর্শের পর বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাইতুল-মাল মুসলিম ও অ-মুসলিম দরিদ্র, অভাবী, বৃদ্ধ, এতিম, বিধবা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। বাইতুল-মাল রাশিদুন খিলাফতের অধীনে শতাব্দী ধরে চালু ছিল এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব শিশুদের জন্য শিশু তহবিল এবং বৃদ্ধদের জন্য অবসরভাতা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।[২২৬][২২৭][২২৮] শিশু তহবিল দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য অর্থ প্রদান করত। বৃদ্ধদের জন্য অবসরভাতা তাদের অবসর জীবনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করত। উমর ইবনুল খাত্তাব যদি মনে করতেন যে কোনো গভর্নর বা সেনাপতি ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন বা প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণ করছেন না, তাহলে তিনি তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিতেন।[২২৯] তিনি দুর্নীতিরোধে কঠোর ছিলেন। আরব ও লেবাননে মহাদুর্ভিক্ষ ও মহামারির কারণে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কিছুটা স্থগিত হয়েছিল। তবে উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনের শেষদিকে, সিরিয়া, মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যের বেশিরভাগ অংশ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বাইজেন্টাইন এবং সাসানীয়দের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রসারিত করার জন্য, মুসলিমরা স্থানীয় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সহায়তা পেত।[২৩০][২৩১] এই সহায়তা বিভিন্নভাবে আসত। কিছু ক্ষেত্রে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে তাদের ভূমিতে প্রবেশ করার এবং সেখানকার জনগণের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিত। অন্য ক্ষেত্রে, তারা মুসলিমদেরকে বাইজেন্টাইন এবং পারস্যদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করত। আবার, কিছু ক্ষেত্রে, তারা সরাসরি যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে লড়াই করত। নতুন এলাকা জয় করার পর, মুসলিমরা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে তাদের নিজস্ব আইন এবং বিচারব্যবস্থা অনুসারে চলার অনুমতি দিত। এছাড়াও, তারা তাদের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করত। এই বাণিজ্যে কোনো কর আরোপ করা হত না, যা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করত।[২৩২] মুসলিমরা তাদের সম্পদের উপর যাকাত আদায় করত, যা গরিবের মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হত। নবী মুহাম্মাদ মদিনার সনদ রচনা করেছিলেন, যা ইসলামী সাম্রাজ্যের আইনি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এই সংবিধানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তারা তাদের নিজস্ব আইন ব্যবহার করতে পারত এবং তাদের নিজস্ব বিচারক থাকতে পারত।[২৩৩][২৩৪]

৬৩৯ সালে, মহামারির কারণে সিরিয়ার গভর্নর ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান ও তার ২৫,০০০ জন অনুসারী মারা যায়। এতে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে চলে আসে। তিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।[২৩৫][২৩৬] মুয়াবিয়া ছিলেন ইয়াজিদের ভাই। তিনি সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে যোগদানের পর, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আক্রমণ রোধে একটি নৌবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এই নৌবাহিনীতে মুসলিম নাবিকদের পাশাপাশি মিশরের খ্রিস্টান নাবিকরাও ছিল। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এই নৌবাহিনী গঠনের মাধ্যমে বাইজেন্টাইনদের আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি ভূমধ্যসাগরের উপর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রাখতেন। ৬৫৫ সালে, মুসলিম ও বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম নৌবাহিনী বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীকে পরাজিত করে। এই বিজয়টি ছিল মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয়। এর ফলে ভূমধ্যসাগর মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে মুসলিমরা ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে পশ্চিম দিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করে।[২৩৭][২৩৮][২৩৯][২৪০]

প্রথম মুসলিম বাহিনী ইসলামের নবজাগরণের সময়কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীগুলো ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করত। খলিফা উমর, যিনি এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি এই বাহিনীগুলোর মধ্যে ধন-সম্পদ ও বিলাসের প্রসার রোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভয় করছিলেন যে এই বাহিনীগুলো ধন-সম্পদ ও বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়লে তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যাবে, ধন-সম্পদ জমিয়ে রাখবে এবং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবে।[২২৯][২৪১][২৪২][২৪৩] এই উদ্দেশ্যে, খলিফা উমর এই বাহিনীগুলোকে শহর থেকে দূরে ক্যাম্পে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ক্যাম্পগুলোতে, বাহিনীগুলোকে প্রাথমিকভাবে ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তারা কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়ই শহরে প্রবেশ করত। এই ক্যাম্পগুলোর অবস্থান স্থানীয় জনগণের উপর কোন চাপ পড়তে দেয়নি। স্থানীয় জনগণ স্বায়ত্তশাসিত থাকতে পারত। এই ক্যাম্পগুলোর মধ্যে কিছু পরে শহরে পরিণত হয় যেমন ইরাকের বসরা ও কুফা এবং মিশরের ফুসতাতের মতো শহর।[২৪৪]

৬৪৪ সালে উমরকে হত্যার পর, উসমান ইবন আফফান তৃতীয় খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি মুহাম্মাদের দ্বিতীয় চাচাতো ভাই এবং দুইবার জামাতা ছিলেন। আরবি ভাষা তখন স্বরবর্ণ ছাড়া লেখা হয়। তাই বিভিন্ন আরবি উপভাষা এবং অন্যান্য ভাষাভাষীরা কুরআনকে পাঠ করতেন পাঠের অর্থ পরিবর্তন করতে পারে এমন ধ্বনিগত পরিবর্তন সহ। উসমান বুঝতে পেরেছিলেন যে আরবি ভাষাতে স্বরবর্ণ না থাকায় বিভিন্ন আরবি উপভাষাভাষীরা কুরআনকে বিভিন্নভাবে পাঠ করছেন। এর ফলে, কুরআনের পাঠের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। উসমান এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আদর্শ কুরআনের অনুলিপি তৈরির আদেশ দেন। তার রাজত্বকালে শুরু হওয়া কুরআনের সংকলন ৬৫০ থেকে ৬৫৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং এর অনুলিপিগুলো বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।[২৪৫] উসমান বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি আদর্শ কুরআনের অনুলিপি তৈরি করা প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন আরবি উপভাষাভাষীরা একই অর্থে কুরআন পড়তে পারেন। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর, আরবদের মধ্যে গোত্রগত বিরোধ আবার শুরু হয়। রোমান-পারসিক যুদ্ধ এবং বাইজেন্টাইন-সাসানীয় যুদ্ধের পর, ইরাক এবং সিরিয়া উভয়ই একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি ছিল। ইরাক সাসানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, যখন সিরিয়া বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ইরাকের আরবদরর সিরিয়ার আরবদের থেকে আলাদা ভাষা এবং সংস্কৃতি ছিল। প্রত্যেকে নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানীকে তাদের অঞ্চলে দেখতে চেয়েছিল।[২৪৬]

খলিফা উসমান খুব বৃদ্ধ হয়ে গেলে, মুয়াবিয়া, তার একজন আত্মীয়, তার শাসন ক্ষমতা নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উসমানের সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নেন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উসমানের মৃত্যুর পর, আলী ইবনে আবি তালিব খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি উসমানের হত্যার বিচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া, সিরিয়ার গভর্নর, এই বিচারের বিরোধিতা করেন। মুয়াবিয়া দাবি করে যে, উসমানের হত্যা একটি বৈধ বিচার ছিল এবং তিনি উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে চান না। এই বিরোধের কারণে, মুসলিম উম্মাহ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন আলী এবং অপর দলের নেতৃত্বে ছিল মুয়াবিয়া। এই বিভক্তির ফলে, ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ (প্রথম ফিতনা) শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং অনেক রক্তপাতের সৃষ্টি করে। অবশেষে, ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে, আলী খারিজিদের হাতে নিহত হন। আলীর মৃত্যুর পর, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান ইবনে আলী মুয়াবিয়ার সাথে একটি শান্তিচুক্তি (হাসান–মুয়াবিয়া চুক্তি) করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে, হাসান ইবনে আলী খলিফার পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং মুয়াবিয়াকে প্রথমকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এই শান্তিচুক্তির ফলে, ইসলামী উম্মাহর একত্রীকরণ সাধিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে, মুয়াবিয়া জনগণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবেন এবং মৃত্যুর পর তার কোনো বংশধরকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন না।[২৪৭][২৪৮] কিন্তু, মুয়াবিয়া চুক্তির শর্ত ভেঙে দেন এবং ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত ও দামেস্কে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে।[২৪৯] উমাইয়া খিলাফত ছিল একটি বংশগত খিলাফত, যার শাসকগণ মুয়াবিয়ার বংশধর ছিল। হোসেন ইবনে আলী ছিলেন মুহাম্মাদের একমাত্র বেঁচে থাকা নাতি। তিনি মুয়াবিয়ার উমাইয়া খিলাফতকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে, তিনি কারবালার যুদ্ধে মুয়াবিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ হন। কারবালার যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারবালার যুদ্ধ ইরাকের কারবালা শহরে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হোসাইন ইবনে আলী এবং তার ৭২ জন অনুসারী মুয়াবিয়ার বাহিনীর কাছে পরাজিত হন এবং শহীদ হন। মুসলিমরা প্রতি বছর আশুরার দিন এই যুদ্ধের স্মরণে শোক পালন করে। এই যুদ্ধকে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়। মুয়াবিয়ার অধীনে, মুসলিম সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ায় প্রসারিত হয়। তিনি রোডস, ক্রিট, কাবুল, বোখারা এবং সমরকন্দ জয় করেন।[২৫০][২৫১]

Remove ads

উমাইয়া খিলাফত

সারাংশ

প্রসঙ্গ

উমাইয়া রাজবংশ ৬৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭৫০ সালে আব্বাসীয় বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত হয়। এই রাজবংশটি ইসলামের প্রথম তিন খলিফার বংশধরদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। উমাইয়া পরিবার মক্কা শহরের শাসক বংশের উত্তরসূরি ছিল। কিন্তু তারা তাদের রাজধানী মক্কা থেকে দামেস্কে স্থানান্তর করে। প্রথম মুয়াবিয়া ছিল উমাইয়া রাজবংশের প্রথম খলিফা। মুয়াবিয়া ৬৬৬ সালে আব্দুল রহমান ইবনে আবু বকর এর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসে।[২৫২][২৫৩] প্রথম মুয়াবিয়া রাজধানী মদিনা থেকে দামেস্কে স্থানান্তর করে। এটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রকে আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করে। এটি সাম্রাজ্যের প্রশাসন এবং সংস্কৃতিকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। প্রথম মুয়াবিয়ার পরবর্তী খলিফারাও দামেস্ককে রাজধানী হিসেবে বজায় রাখেন। তবে ৭৫০ সালে আব্বাসীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আব্বাসীয় রাজবংশ বাগদাদে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্রকে আবারও আরব উপদ্বীপ থেকে স্থানান্তরিত করে।

এই খিলাফতটি মুহাম্মাদের চাচা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের অধীনে তার সর্বোচ্চ সমৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। আবদুল মালিকের অধীনে, উমাইয়ারা তাদের সাম্রাজ্যকে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করে। উমাইয়াদের সাফল্যের পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, তারা ছিলেন দক্ষ প্রশাসক এবং সামরিক নেতা। দ্বিতীয়ত, তারা ইসলামের বার্তা প্রচার এবং প্রসারণে উৎসাহী ছিলেন। তৃতীয়ত, তারা একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তবে, উমাইয়াদের শাসনও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। তাদের সমালোচকরা অভিযোগ করেছিলেন যে তারা ইসলামী নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল।[২৫৪][২৫৫][২৫৬] উদাহরণস্বরূপ, তারা নতুন মুসলিমদের (মাওয়ালি) জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করেছিল, যা অমুসলিমদের উপর আরোপিত একটি কর। এছাড়াও, উমাইয়ারা তাদের সম্পদ এবং বিলাসিতার জন্য পরিচিত ছিল, যা মুসলিমদের মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল যে তারা ইসলামের মূল্যবোধগুলোকে উপেক্ষা করছে।[২৫৭][২৫৮] এই সমালোচনাগুলো অবশেষে উমাইয়াদের পতনে অবদান রাখে। ৭৫০ সালে, আব্বাসীয়রা, মুহাম্মাদের চাচা আব্বাসের বংশধরগণ, উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পরাজিত করে এবং ৭৫০ সালে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা করে।[২৫৯] উমাইয়া পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আল-আন্দালুসে পালিয়ে যায়, যেখানে তারা কর্দোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করে, যা ১০৩১ সাল পর্যন্ত আল-আন্দালুসের ফিতনার কারণে ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত টিকে ছিল। বায়তুল মাল, কল্যাণ রাজ্যটি তারপরে আব্বাসীয়দের অধীনে চলতে থাকে।

সর্বোচ্চ পরিসরে, উমাইয়া খিলাফত ৫০ লক্ষ বর্গ মাইলেরও (প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার) বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, যা বিশ্বের এ পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি[২৬০] এবং এখন পর্যন্ত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম একক সাম্রাজ্য।

মুয়াবিয়া দামেস্ককে একটি সুন্দর শহরে পরিণত করেছিলেন। তিনি সেখানে একটি বিলাসবহুল দরবার গড়ে তুলেছিলেন, যা কনস্টান্টিনোপলের দরবারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। তিনি সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করেন এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। সুন্নি মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে মুয়াবিয়া উদীয়মান মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের পরের অরাজকতা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিলেন। তারা যুক্তি দেন যে তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন যিনি সাম্রাজ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম ছিলেন। তবে, শিয়া মুসলিমরা মুয়াবিয়ার শাসনকে একটি নেতিবাচক বিষয় হিসাবে দেখেন। তারা বিশ্বাস করেন যে তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন এবং উম্মাহকে বিভক্ত করে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করেছিলেন।[২৬১] তারা আরও যুক্তি দেন যে তিনি নবীর পরিবারকে অপমান করেছিলেন[২৬২] এবং তার মুসলিম সমালোচকদের দাসী হিসেবে বিক্রি করেছিলেন।[২৬৩] মুয়াবিয়ার সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি ছিল তার পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করা। শিয়া মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে এটি হাসান ইবনে আলীর সাথে করা চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল। হাসান ইবনে আলী ছিলেন নবীর নাতি এবং মুয়াবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি মুয়াবিয়ার সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন যাতে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং মুয়াবিয়াকে উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেন। যাইহোক, মুয়াবিয়া এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল এবং তার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেছিল।

৬৮২ সালে, উমাইয়া খলিফা উকবা ইবনে নাফি উত্তর আফ্রিকার গভর্নর পদে পুনর্বহাল করেন। উকবা ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি এবং তিনি বার্বার এবং বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি তানজাহ পর্যন্ত পশ্চিমে অগ্রসর হন এবং আটলান্টিক উপকূলে পৌঁছান। তিনি এটলাস পর্বতমালা হয়ে পূর্ব দিকেও অগ্রসর হন। ৬৮৩ সালে, উকবা বিসক্রার দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি কাইসালার নেতৃত্বে একটি বার্বার বাহিনীর দ্বারা আক্রমণের মুখোমুখি হন। উকবা এবং তার সকল সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হন। উকবা ইবনে নাফির মৃত্যু উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম বিজয়কে বাধাগ্রস্ত করে। বার্বাররা আক্রমণ করে এবং মুসলিমদের কিছু সময়ের জন্য উত্তর আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। গৃহযুদ্ধের কারণে উমাইয়া খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা সমুদ্রের আধিপত্য হারিয়ে ফেলে এবং রোডস ও ক্রিট দ্বীপগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

প্রথম ইয়াজিদের শাসনামলে, কুফার কিছু মুসলিম হোসাইন ইবনে আলী নেতৃত্বে একটি নতুন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চান। তারা বিশ্বাস করে যে হোসাইন, মুহাম্মাদের নাতি, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন। কুফার জনগণ হোসাইনকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাকে তাদের শাসক হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু ইয়াজিদ হোসাইনকে হত্যা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী পাঠায়। কারবালার যুদ্ধে হোসাইন এবং তার অনুসারীরা ইয়াজিদের সেনাবাহিনী দ্বারা শহীদ হত্যা হয়। হোসাইন ইবনে আলীর মৃত্যু শিয়া ইসলামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিয়ারা বিশ্বাস করে যে হোসাইন ইবনে আলী একজন শহীদ ছিলেন এবং তার মৃত্যু মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তারা বিশ্বাস করে যে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হোসাইনের বংশধরদের মধ্যে থেকে আসবে। হোসাইন ইবনে আলীর পর, তার বংশধরদের মধ্যে একের পর এক ইমাম নির্বাচিত হয়। এই ইমামদের শিয়ারা ধর্মীয় নেতা হিসেবে সম্মান করে। তারা বিশ্বাস করে যে ইমামরা মুহাম্মাদের নির্দেশ অনুসারে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার করেন। ইমাম আব্দুল্লাহ আল-মাহদি বিল্লাহ উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হোসাইন ইবনে আলীর বংশধর ছিলেন। তার মাধ্যমে, খিলাফত ও ইমামত আবার একই ব্যক্তির কাছে চলে আসে। শিয়া ইসলাম ইমাম আলীকে প্রথম খলিফা/ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সাফাভিরা, যারা ১৬ শতকে ইরানে ক্ষমতায় আসে, তারা শিয়া ইসলামকে প্রচার করে এবং ইমাম আলীকে প্রথম খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে ইসমাইলি, ইসনা আশারিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত অনেক অনুরূপ মাযহাব রয়েছে।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার শাসনকাল ছিল গৃহযুদ্ধের দ্বারা চিহ্নিত। দ্বিতীয় ফিতনা নামে পরিচিত এই গৃহযুদ্ধটি ৬৮০ সালে মুহাম্মাদের নাতি ইমাম হোসাইনের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করে এবং অনেক রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ছিলেন একজন শিক্ষিত এবং দক্ষ শাসক। তিনি দ্বিতীয় ফিতনার অবসান ঘটিয়ে খিলাফতকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হন। তিনি তার রাজত্বের প্রথম দিকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হন। আবদুল মালিক আরবি ভাষাকে খিলাফতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আরবি ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। এটি আরবি ভাষার প্রসার এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিল। এই মুদ্রাটিকে বলা হয়েছিল "দিরহাম"। দিরহাম মুদ্রা মুসলিম বিশ্বে একটি সাধারণ মুদ্রা হয়ে ওঠে এবং এটি মুসলিম শাসনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। ৬৯২ সালে, বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধটি সেবাস্টোপলিসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে আবদুল মালিকের বাহিনী বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে। এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল। যুদ্ধের সময়, স্লাভদের একটি বৃহৎ দল বাইজেন্টাইনদের পক্ষ ত্যাগ করে আবদুল মালিকের বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। এটি যুদ্ধের ফলাফলকে পরিবর্তন করে এবং বাইজেন্টাইনদের পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান কৃষি ও বাণিজ্য সংস্কার করেছিলেন। এই সংস্কারগুলো মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান মুসলিম শাসনকে একত্রিত করেছিলেন এবং এটিকে বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করেছিলেন এবং একটি নিয়মিত ডাক সেবা গঠন করেছিলেন। এই পদক্ষেপগুলো মুসলিম বিশ্বকে একটি শক্তিশালী এবং একীভূত রাষ্ট্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল।

প্রথম আল-ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া খলিফাদের একজন শক্তিশালী শাসক। তিনি ৭০৫ থেকে ৭১৫ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তার শাসনকালে ইসলামী সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ পরিসীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আল-ওয়ালিদ তার সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে মিশরের কিছু অংশ পুনরায় দখল করেছিলেন। তিনি কারথেজে এবং উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমেও সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে একটি মুসলিম বাহিনীকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার করে ইবেরীয় উপদ্বীপ জয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। মুসলিম বাহিনী দ্রুতই ইবেরীয় উপদ্বীপের বেশিরভাগ অংশ জয় করে এবং ভিসিগোথ রাজ্যকে পরাজিত করে। ইবেরীয় উপদ্বীপ ছিল ইউরোপে ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অগ্রগতি। আল-ওয়ালিদ পূর্ব দিকেও ইসলামী সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি মুসলিম বাহিনীকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। মুসলিম বাহিনী দ্রুতই এই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ জয় করে। এটি ছিল এশিয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অগ্রগতি।আল-ওয়ালিদের অধীনে, খলিফা সাম্রাজ্য ইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এটি ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সামরিক বাহিনীর সংগঠন এবং সেনাপতি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি আল-ওয়ালিদের সামরিক বিজয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আল-ওয়ালিদ একটি সংগঠিত সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই কৌশলটি ইবেরীয় উপদ্বীপে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আল-ওয়ালিদ ছিলেন একজন দক্ষ শাসক এবং সেনাপতি। তার নেতৃত্বে ইসলামী সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ পরিসীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং তিনি একটি শক্তিশালী সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

Remove ads

ইসলামি স্বর্ণযুগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আব্বাসীয় খিলাফতের সময় ইসলামী বিশ্ব

পূর্ববর্তী খলিফাদের অর্জন একীভূত করে ৭৫০ সালে আব্বাসীয় রাজবংশ ক্ষমতায় ওঠে। প্রাথমিকভাবে তারা বেলিরিক সহ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পরে ৮২৭ সালে দক্ষিণ ইতালি জয় করে।[২৬৪] আব্বাসীয় বিপ্লবী আবু মুসলিম দ্বারা উসকিয়ে দেওয়া উমাইয়াদের প্রতি অসন্তোষের তরঙ্গে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে।[২৬৫][২৬৬] আব্বাসীয়দের অধীনে ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আরবি সাহিত্য এবং কবিতার বিকাশ, যা কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইসলাম এর পরিভাষায় "স্বর্ণযুগ" হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে।[২৬৭] আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর (শাসনকাল ৭৫৪–৭৭৫), হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬–৮০৯), আল-মামুন (শাসনকাল ৮০৯-৮১৩) এবং তাদের অব্যবহিত উত্তরসূরীদের অধীনে বাণিজ্য ও শিল্প (মুসলিম কৃষি বিপ্লব হিসাবে বিবেচিত) এবং কলা ও বিজ্ঞান (মুসলিম বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হিসাবে বিবেচিত) বিকশিত হয়।[২৬৮]

আব্বাসীয়রা পারস্য ও ট্রান্সঅক্সানিয়ায় প্রাচ্য বিষয়গুলির উপরে গুরুত্বের কারণে রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তর করে।[২৬৮] এই সময়ে খিলাফতে আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থানের ফলে ফাটল দেখা দেয়। যদিও বিদ্রোহী আব্বাসীয়রা উমাইয়া পরিবারের সকল লোকদের হত্যা করে তবে উমাইয়া পরিবারের এক সদস্য প্রথম আবদুর রহমান স্পেনে পালিয়ে গিয়ে ৭৫৬ সালে সেখানে একটি স্বাধীন খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাগরেব-এ হারুনুর রশিদ আরব আগলাবিদেরকে কার্যত স্বশাসিত শাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন যদিও তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি অব্যাহত রেখেছিল। আগলাবিদের শাসন স্বল্পকালীন ছিল, ৯০৯ সালে শিয়া ফাতিমীয় রাজবংশ আগলাবিদের ক্ষমতাচ্যুত করে। ৯৬০ সাল নাগাদ ফাতিমীয়রা আব্বাসীয় মিশরকে জয় করে এবং ৯৭৩ সালে "আল-কাহিরাহ" (যার অর্থ "বিজয়ের গ্রহ", এটি বর্তমানে কায়রো নামে পরিচিত) নামে রাজধানী তৈরি করে। পারস্যে তুর্কি গজনভিরা আব্বাসীয়দের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়।[২৬৯] ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে মহান সেলযুক সাম্রাজ্য (একটি মুসলিম তুর্কি জাতি যারা মূল ভূখণ্ড পারস্যে অভিবাসী হয়েছিল) আব্বাসীয়দের প্রভাব গ্রাস করে।[২৬৮]

আব্বাসীয়দের সোনালী বাগদাদ

প্রারম্ভিক মধ্যযুগ

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

আব্বাসীয়রা শীঘ্রই কিবতি আরব, ইন্দো-পারস্য এবং অভিবাসী তুর্কীদের ত্রিপক্ষীয় বিরোধিতার কবলে পড়ে।[২৭০] তাছাড়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।[২৭১] তুর্কি, মিশরীয় এবং আরবরা সুন্নী সম্প্রদায়ের মানুষ; পারস্যের জনগোষ্ঠী, তুর্কি গোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এবং ভারতের বেশ কয়েকজন রাজা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। আব্বাসীয় খলিফাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বে স্বাধীন রাজবংশ আবির্ভূত হয়েছিল এবং খলিফারা এ জাতীয় রাজবংশকে বৈধভাবে মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। প্রথমটি ছিল খোরসানে তাহিরি রাজবংশ যা খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুরূপ রাজবংশগুলির মধ্যে রয়েছে সাফারিয়, সামানিয়, গজনভি এবং সেলযুক। এই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান এবং গণিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ হয়।[২৭২]

উচ্চ আব্বাসীয় বাগদাদ

প্রারম্ভিক মধ্যযুগ

আল-আমিনের মৃত্যুর পর আল-মামুন খলিফা হন। আল-মামুনের আমলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অঞ্চল বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করা হয়।[২৭৩] হারুন আল-মুমুনকে খুরসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং ক্ষমতায় আসার পরে আল-মুমুন তার আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য ও সামরিক সমর্থন লাভের জন্য তাহিরকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাহিরি রাজবংশের ক্রমবর্ধমান শক্তি হুমকিতে পরিণত হয়, কারণ আল-মামুনের নিজস্ব নীতি তাদের এবং অন্যান্য বিরোধীদের বিদ্রোহী করে তুলে।

মধ্যবর্তী আব্বাসীয় বাগদাদ

প্রাথমিক উচ্চ মধ্যযুগ

মধ্য বাগদাদ আব্বাসীয়দের শুরুতে খিলাফত তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমির আল-উমারা বাজকাম একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করার জন্য তার সচিবকে বাগদাদে প্রেরণ করে নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন । পছন্দ আল-মুত্তাকির উপর পড়ে । কুর্দিদের মারধর করে বাজকামকে শিকারের দলে হত্যা করা হয়েছিল। বাগদাদে আসন্ন অরাজকতায়, ইবনে রাইক খলিফাকে মসুলে পালিয়ে যেতে রাজি করিয়েছিলেন যেখানে হামদানীদের দ্বারা তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তারা ইবনে রাইককে হত্যা করে। হামদানীদ নাসির আল-দাওলা বাগদাদে অগ্রসর হন, যেখানে ভাড়াটে এবং সুসংগঠিত তুর্কিরা তাদের প্রতিহত করেছিল। তুর্কি জেনারেল তুজুন আমির আল-উমারা হন. তুর্কিরা ছিল কট্টর সুন্নি । একটি নতুন ষড়যন্ত্র খলিফাকে বিপদে ফেলে দিল। হামদানীদ সৈন্যরা আদ-দৌলাকে মসুল এবং তারপর নাসিবিনে পালাতে সাহায্য করেছিল। তুজুন ও হামদানী অচল হয়ে পড়ে। আল-মুত্তাকি রাক্কায় ছিলেন, তুজুনে চলে যান যেখানে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তুজুন অন্ধ খলিফার চাচাতো ভাইকে উত্তরসূরি হিসেবে আল-মুস্তাকফি উপাধি দিয়ে বসিয়েছিলেন । নতুন খলিফার সাথে, তুজুন বুওয়াইহিদ রাজবংশ এবং হামদানীদের উপর আক্রমণ করেন. শীঘ্রই, তুজুনের মৃত্যু হয় এবং তার একজন সেনাপতি আবু জাফর তার স্থলাভিষিক্ত হন। বুওয়াইহিদরা তখন বাগদাদ আক্রমণ করে এবং আবু জাফর খলিফার সাথে আত্মগোপনে পালিয়ে যায়। বুওয়াইহিদ সুলতান মুইজ-উদ-দৌলা খলিফাকে আমীরের কাছে তুচ্ছ বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে কমান্ড গ্রহণ করেন। অবশেষে, আল-মুস্তাকফিকে অন্ধ করে পদচ্যুত করা হয়। শহরটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যায় এবং খলিফার প্রাসাদ লুট হয়। [২৭৪]

কায়রোর আব্বাসীয় খলিফা

কায়রোর আব্বাসীয় "ছায়া" খলিফা

শেষ মধ্যযুগ

Remove ads

ফাতিমীয় খিলাফত

ফাতিমীয় খলিফা

- আরও দেখুন: কায়রোর আব্বাসীয় খলিফা (উপরে)

ক্রুসেড

ক্রুসেডের তালিকা

প্রাথমিক সময়কাল

· প্রথম ক্রুসেড ১০৯৫–১০৯৯

· দ্বিতীয় ক্রুসেড ১১৪৭–১১৪৯

· তৃতীয় ক্রুসেড ১১৮৭–১১৯২

নিম্ন সময়কাল

· চতুর্থ ক্রুসেড ১২০২–১২০৪