Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Flusssystem des Rheins

europäisches Flusssystem Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

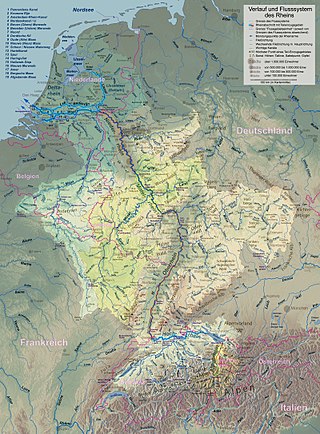

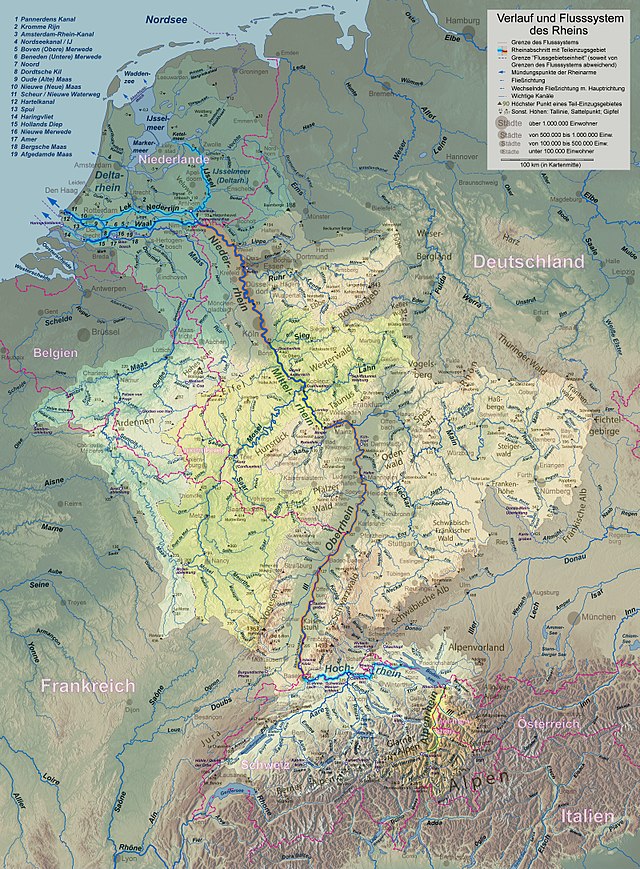

Das Flusssystem des Rheins umfasst alle Wasserläufe, die über den Rhein und seine Mündungsarme entwässern und damit ein Einzugsgebiet von fast 220.000 km². Aus ihm leitet es im Mittel rund 2900 m³/s[1] Wasser in die Nordsee.

Lage und Gliederung

Zusammenfassung

Kontext

Das Flusssystem des Rheins ist nach der Wasserführung das größte nordwestlich der Europäischen Hauptwasserscheide und nach dem Einzugsgebiet das zweitgrößte (nach dem der Newa). Die westlichen Nachbargebiete sind die der Schelde und der Seine. Die im Süden und Südosten angrenzenden Stromgebiete der Rhone und des Po entwässern zum Mittelmeer hin, das der Donau zum Schwarzen Meer. Nach Osten grenzen die Stromgebiete von Elbe, Weser und Ems an.

Der Rhein durchfließt in generell nordnordwestlicher Richtung sehr unterschiedliche Naturräume. Das Quellgebiet des Rheins liegt im Übergangsbereich zwischen West- und Ostalpen. Nachdem der Rhein als gletschergespeister Hochgebirgsfluss die Alpen verlassen und als Grenzfluss zwischen Österreich und der Schweiz den Bodensee erreicht hat, durchquert er in westlicher Richtung gefällereich das nördliche Alpenvorland und empfängt hier mit der Aare seinen wasserreichsten Nebenfluss. Am Basler Rheinknie entwässert der Rhein gut ein Sechstel seines Einzugsgebietes, ist aber mit rund 1040 m³/s (über ein Drittel des Mündungsabflusses) bereits wasserreicher als jeder andere Nordseezufluss. Hier ist das Einzugsgebiet durch die benachbarten Flusssysteme von Rhone und Donau markant eingeschnürt, was auf die jüngere Entstehungsgeschichte des Flusssystems zurückgeht. Sein nun nordgerichteter, kanalisierter Verlauf durch das ebene, einen geologischen Graben ausfüllende Oberrheinische Tiefland ist flankiert durch die niederschlagsreichen Gebirge Schwarzwald und Vogesen, denen mehr als 250 m³/s seiner Wasserführung entstammen; die Hälfte davon erreicht allerdings erst über die Nebenflüsse Neckar (rechts) und Mosel (links) den Rhein. Vor seinem Engtal durch die Mittelgebirgsschwelle empfängt er mit dem Main seinen längsten rechten Nebenfluss und bald darauf von links die Nahe. Im Neuwieder Becken, das das Mittelrheintal in zwei Abschnitte teilt, stoßen von rechts die Lahn und von links die mächtige Mosel hinzu. An der Siegmündung bei Bonn beginnt das anfangs sehr dicht besiedelte niederrheinische Tiefland. Im Bereich des Ruhrgebietes münden von rechts Ruhr und Lippe. Jenseits der niederländischen Grenze verzweigt sich der Strom mehrfach in meist regulierte Wasserläufe und Kanäle, wobei die nach Westen fließende Waal zwei Drittel der Wassermenge aufnimmt. Kurz vor der Mündung in die Nordsee strömt dem Hauptarm des Rheins von links die über 870 Kilometer lange Maas zu.

Der Rheinlauf wird nach diesen durchflossenen Landschaften in sechs Teilabschnitte gegliedert:

Am Einzugsgebiet haben insgesamt neun Staaten Anteil (in Klammern die Anteile der Aare als wasserreichstem und der Maas als längstem Nebenfluss):

- Schweiz: 27.873 km² (davon Aare 17.666 km²)

- Italien: 51 km²

- Liechtenstein: 160 km²

- Österreich: 2360 km²

- Deutschland: 109.918 km² (davon Maas 3984 km²)

- Frankreich: 31.400 km² (davon Maas 8920 km² und Aare 113 km²)

- Belgien: 14.660 km² (davon Maas 13.900 km²)

- Luxemburg: 2585 km² (davon Maas 65 km²)

- Niederlande: 29.300 km² (davon Maas 6600 km²)

Der Rhein trägt in Deutschland die Gewässerkennzahl 2, in der Schweiz die Gewässerlaufnummer 1 und in Frankreich die Gewässerkennzahl A---0000. Für die Kennzeichnung der Nebenflüsse werden weitere Ziffern angehängt. Die Kennziffer ist umso länger, je mehr Zwischengewässer durchflossen werden.

Remove ads

Komplizierte Gewässerstruktur und Datenlage

Zusammenfassung

Kontext

Die verfügbaren Angaben zu Länge, Wasserführung und Einzugsgebiet des Rheins weichen in bemerkenswerter Weise voneinander ab. Dabei wirken sich die besonderen Eigenheiten des Flusssystems im Bereich des Deltarheins, also dem Bereich der Stromgabelungen in den Niederlanden, vor allem auf die Einzugsgebiets- und Volumenangaben aus, die der Quellgebiete in den Schweizer Alpen dagegen mehr auf Angaben zur Länge und zur Lage von Quellen.

Stromsystem oberhalb des Deltarheins

Für das Stromsystem des Rheins liegen oberhalb der Aufteilung in mehrere Arme nahe der niederländisch-deutschen Grenze recht eindeutige, kaum streuende Maßangaben vor. Am Gabelungspunkt beträgt das Einzugsgebiet rund 159.900 km². Repräsentative Abflussdaten für dieses Einzugsgebiet liefert der 15 Stromkilometer oberhalb gelegene Pegel Emmerich (für 99,9 % der Fläche). Dort führt der Rhein im Mittel rund[4] 2300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde (m³/s). Dieser Wert wird seit 2010 auch für den niederländischen Pegel Lobith am Gabelungspunkt angegeben[5]. Bis hierher hat das Wasser bis zu 1081 Kilometer Fließweg hinter sich.

Der längste Fließweg des Flusssystems beginnt an der Quelle des Rein da Medel, einem der Quelläste des längeren der beiden Quellflüsse des Rheins, des Vorderrheins. Seine symbolische Quelle (und die des gesamten Rheins) ist der Tomasee im Quellbereich des Rein da Tuma. Der wasserreichere, größere Quellast ist jedoch der Hinterrhein, wobei dessen hydrologischer Hauptstrang, flussaufwärts betrachtet, bald den Hinterrhein verlässt und, den jeweils größeren Nebenflüssen Albula und Landwasser folgend, zur Quelle des Dischmabachs führt. Dieser Hauptstrang des Alpenrheins ist gut vier Kilometer kürzer als der längste Fließweg. Der Hauptstrang des gesamten Flusssystems beginnt allerdings am Unteraargletscher, dem die Aare entströmt. Sie ist bei der Einmündung in den Hochrhein der deutlich größere Fluss, dies allerdings erst auf den letzten 15 Kilometern, nachdem ihr Reuss und Limmat zugeströmt sind (s. Tabelle des Flusssystems).

Die Angaben zum Einzugsgebiet des Rheins beziehen sich auf das oberirdische Gebiet, verstehen sich also generell ohne das Flussgebiet der Donau oberhalb der über die Radolfzeller Aach zum Rhein entwässernden Donauversinkung. Es umfasst rund 900 km².

Stromsystem des Deltarheins

Unterhalb des ersten Gabelpunktes, des Pannerdens Kop, wird der Rhein zu einem Geflecht von Wasserläufen, die bis zu den Eindeichungen ein gemeinsames Überschwemmungsgebiet formten. Eine der Verzweigungen hat jedoch den Charakter einer Bifurkation: Die elf Kilometer westlich des Pannerdens Kop sich vom Nordarm Pannerdens-Kanal wiederum nach Norden abspaltende IJssel wird im weiteren Verlauf durch die etwa 100 Meter aufragende Veluwe von den übrigen Rheinarmen endgültig getrennt (nur zeitweise trifft ein kleiner Teil des IJsselwassers, je nach Steuerung durch die Anlagen der Deltawerke, am kleinsten der fünf Mündungspunkte des Rheinwassers, dem IJ bei Amsterdam, wieder auf einen kleinen Mündungsarm des Hauptstroms). Das meiste IJsselwasser (rund 450 m³/s) erreicht nach rund zweimonatigem Verweilen im Süßwassersee des IJsselmeeres durch die Schleusen des Abschlussdeiches die offene Nordsee. Auf ihrem Weg strömen ihr von rechts mehrere Nebenflüsse zu, darunter die namengebende Issel und die stattliche Vechte mit einer Wasserführung von rund 60 m³/s (als Zwarte Water).

Anders als die IJssel bleibt die Fortsetzung des Pannerdens-Kanals, der Nederrijn, auch aus gewässerkundlicher Sicht unbestreitbarer Teil des Rheins. Er war einst der Hauptstrom, versandete dann aber immer mehr, bis im 18. Jahrhundert der linke Hauptarm, die Waal, rund 90 Prozent des Rheinwassers abführte. Nach dem Bau des Pannerdens-Kanals 1701 bis 1707 wurde dem Nederrijn ein Drittel der Wassermenge zugeleitet, von dem er wiederum ein Drittel an die IJssel abgab. Seit 1971 ist der Nederrijn aber durch Staustufen so reguliert, dass sich in der IJssel als dem bedeutenderen Schifffahrtsweg ein gleichmäßigerer Abflussgang einstellt als im Nederrijn und die IJssel nahe ihrer Mündung ins IJsselmeer mit 390 m³/s ungefähr die gleiche Wassermenge führt. Der Nederrijn ist jedoch weiterhin die leistungsfähigere Hochwasserrinne. Er geht nahe der Kreuzung mit dem Amsterdam-Rhein-Kanal (führt einen weiteren Teil des Rheinwassers zum IJ bei Amsterdam ab) in den Lek über, der später auf nördliche Mündungsarme des Hauptstromes trifft.

Dieser dominierende Hauptstrom des Rheins ist die ab dem Gabelpunkt Pannerdens Kop nach Westen strömende Waal. Ab der einstigen Maasmündung, die 1904 meerwärts verlegt worden ist, nimmt sie den Namen Merwede an. Der Fluss gabelt sich bei Werkendam in die nach rechts weiterführende Untere (Beneden) Merwede und in die bis 1874 gegrabene, breite Neue (Nieuwe) Merwede, die ursprünglich zwei Drittel der Wasserführung aufnahm. Seit dem Bau des Haringvlietdammes im Jahr 1970 wird auch an der Merwede-Gabelung der Abfluss im für die Schifffahrt wichtigeren nördlichen Arm stabilisiert, wogegen der Südarm, die Nieuwe Merwede, nur mehr vor allem der Hochwasserabfuhr dient.

Die Nieuwe Merwede geht an der neuen Einmündung der von links als Amer mündenden Maas in das noch breitere Hollands Diep über. Die westliche Fortsetzung dieser einstigen Meeresbucht, das Haringvliet, wird durch den Haringvlietdamm von der Nordsee getrennt. Seine großen Auslassschleusen halten den lang gestreckten Süßwassersee auf einem mittleren Niveau von einem Meter über dem Meeresspiegel, wodurch bei normaler und niedriger Wasserführung nahezu das gesamte Rhein- und Maaswasser durch die Beneden Merwede und zwei weitere Verbindungen nach Norden, in Richtung Dordrecht und Rotterdam, gedrängt wird. Bei Hochwasser aber strömt das Wasser dieser Verbindungen in Gegenrichtung hin zur südlichen Hauptrinne und erreicht letztlich die Haringvlietschleusen. In und um Rotterdam sammeln sich alle Wasserläufe einschließlich des Lek zum Nieuwe Waterweg, der wichtigsten Mündungsöffnung des Rheinsystems zum offenen Meer.

Das Flusssystem unterhalb der ersten Gabelung entwässert nicht nur einen sehr großen Teil des gesamten Stromgebietes; dort münden mit Maas und Vechte auch bedeutende Nebenflüsse. Ohne die Eingriffe im Laufe des 20. Jahrhunderts würde die Vechte heute als eigenständiger Strom in die Zuiderzee münden (Bau des Abschlussdeichs 1932), und die Maas hätte nicht von 1904 bis 1970 (zwischen der Verlegung als Bergsche Maas und dem Bau des Haringvlietdammes) als eigenständiger Strom die Nordseebuchten erreicht. Diese historischen Abläufe sind ein Grund, weshalb gegenwärtig oft nicht nur die Vechte, sondern auch (zudem nahezu regelhaft) die Maas als eigenständiger Fluss behandelt wird.

Mit Vechte, Maas und IJssel-Nebenflüssen kommen zu den 159.900 km² Einzugsgebiet oberhalb der Verzweigung rund 58.400 km² hinzu. Damit entwässert das rein hydrologisch definierte Flusssystem[6] des Rheins ein Areal von 218.300 km². Ohne die Maas (rund 33.000 km² einschließlich der ihrem Flussgebiet zugerechneten südlichen Nebenflüsse des Hollands Diep mit rund 2000 km²) umfasst das Einzugsgebiet des Rheins 185.300 km².[6]

Betrachtet man die IJssel einschließlich des IJsselmeer-Einzugsgebietes von rund 20.000 km²[7] als Bifurkation und damit für den Rhein als „verloren“, verbleiben noch rund 165.300 km² als Flussgebiet des Rheins. Rechnet man auch die nördlich des Lek zum IJ und zum Nordseekanal entwässernden Gebiete (1700 km²[8][6]) ab, verbleiben 163.600 km² oder, mit Maas, 196.600 km².

Von Einzugsgebieten zu unterscheiden sind administrativ definierte Flussgebietseinheiten, denen aus praktischen Gründen kleine benachbarte Küsteneinzugsgebiete zugeschlagen sind. Die Maas wird hierbei als eine eigene Flussgebietseinheit geführt; ihr gehören auch die linken Nebenflüsse des Hollands Diep und die einstigen Mündungsbereiche bis an die Scheldemündung an. Dem Einzugsgebiet des Rheins von 185.300 km² entsprechende Flussgebietseinheiten werden mit Flächen von 189.000 km² angegeben, was die Küstenlinie einschließt, oder von 191.000 km², was auch die vorgelagerten Westfriesischen Inseln und das Wattenmeer einschließt (Internationale Kommission zum Schutz des Rheins,[9] WRRL-Berichte). Für das Flussgebietsmanagement kann auch die 12-Seemeilen-Zone einbezogen sein, was sich in Flächenangaben von rund 197.000 km² widerspiegelt. Hieraus mögen die verbreiteten, aber unzutreffenden Angaben zum Einzugsgebiet des Rheins (ohne Maas) von 200.000 km² resultieren.

Je nach Bezugsraum ergeben sich folgende mittlere Abflusswerte für das Rhein-System:

Remove ads

Erdgeschichtliche Entwicklung des Rhein-Systems

Zusammenfassung

Kontext

Landschaftsgeschichtlicher Rahmen

Die Entstehung des Rheinsystems war zunächst ein Randgeschehen innerhalb eines vor allem tektonischen Prozessgefüges, das schließlich in die Auffaltung der Alpen mündete. Durch die Annäherung der damaligen Kontinentalmassen Afrikas und Europas war das dazwischen liegende, tiefe Tethysmeer bereits weitgehend zusammengeschoben worden. Im frühesten Neogen vor knapp 30 Millionen Jahren waren schon erste alpine Gebirgsketten aus dem Tethysmeer aufgetaucht und gliederten es bald in mehrere Vorlandsenken auf. Die mal marine, mal limnische nördliche Senke trennte die Alpen noch von der sich eher flach aufwölbenden Landmasse im Bereich der heutigen Mittelgebirgsschwelle. Hier gab es schon seit dem Oligozän Grabenstrukturen in der Linie des späteren Oberrheingrabens. Diesen folgte im Rupelium sogar eine Meeresstraße, die damals das noch größere Nordseebecken mit dem schmalen Helvetmeer und der Paratethys im heutigen Alpenvorland verband.

Ur-Rhein-System ohne alpines Einzugsgebiet (Neogen)

Im heutigen Gebiet des Hochrheins begann gegen Ende des Miozäns sich ein nach Osten gerichteter Strom zu formieren, der als Urdonau angesehen werden kann. Gleichzeitig hob sich der Südteil des Grabenbruchs im Bereich von Schwarzwald und Vogesen und bildete dadurch eine dazu quer verlaufende Wasserscheide aus, von der aus das nach Nordwesten abfließende Wasser das Nordseebecken erreichte. Das Rheinische Schiefergebirge war noch kaum herausgehoben, sondern ein Hügelland, das der Ur-Rhein, kaum größer als die Maas, in breitem Tal durchfloss. Einen Großteil seiner Sedimentfracht lagerte er oberhalb, im Senkungsgebiet des nördlichen Rheingrabens, ab (Dinotheriensande im heutigen Rheinhessen),[12] so dass in der Niederrheinischen Bucht die Flussablagerungen bis ins Unterpliozän vom damals größten Nebenfluss, der seit dem Eozän nachweisbaren Mosel (Vallendarer Schotter), dominiert sind.[13] Die heutigen Ober- und Mittelläufe von Main und Neckar gehörten noch zu verschiedenen linken Nebenflüssen des Donau-Systems, das bis nach Nordhessen ausgriff und dessen Hauptquellfluss im Pliozän vor drei bis vier Millionen Jahren die obere Rhone war (sogenannte Aare-Donau).

Rhein-System mit alpinem Oberlauf (Pleistozän)

Mit der fortschreitenden Hebung des oberen Donau-Systems wurde es vermehrt von rückschreitender Erosion aus benachbarten, tiefer gelegenen Flussgebieten erreicht. Mit jeder Flussablenkung wurde dieses System nun wieder kleiner. Im Gegensatz dazu förderte der absinkende Oberrheingraben die Tiefenerosion im umgebenden Rheingebiet, was fortan zu dessen Vergrößerung nach nahezu allen Seiten führte und bis heute besonders zu Lasten des Donaugebietes geht.[14]

Das folgenreichste Ereignis in der Entwicklung des Rhein-Systems war im älteren Pleistozän das Überlaufen der zuvor, im jüngeren Pliozän, schon über die Burgundische Pforte und zur Saône hin abgelenkten Aare-Donau (in diesem Stadium auch Aare-Sundgaustrom oder Proto-Rhône genannt). Es ließ den Rhein schlagartig zu einem großen Strom werden. Der Aare-Sundgaustrom hatte den südlichen Oberrheingraben so weit aufgeschottert, dass er schließlich die absinkende Wasserscheide im Bereich des damals schon mehr als zehn Millionen Jahre erloschenen Kaiserstuhl-Vulkans überströmte.

Auf ähnliche Weise oder durch Flussanzapfung wurden mehrere frühere Donau-Nebenflüsse nacheinander zum Main hin umgelenkt, der so seine heutigen charakteristischen Richtungswechsel erhielt. Ähnliche Richtungswechsel zeigen aus dem gleichen Grund auch der Neckar und seine Nebenflüsse. Die einzige größere Einbuße an Einzugsgebiet bedeutete vor rund einer Million Jahren die Ablenkung der heutigen Aisne zur Oise und damit zum Flusssystem der Seine hin.[15] Durch das verlassene Tal fließt heute die Bar zur Maas. Ein deutlicher Zuwachs an Abflussmenge ergab sich im mittleren Pleistozän, vor vielleicht 450.000 Jahren, indem der damalige Hauptquellfluss des verbliebenen Donausystems, der heutige Alpenrhein, zum Oberrheingraben hin ausbrach und das heutige Hochrheintal entstehen ließ.[16]

Während der Saalekaltzeit, vor 250.000 Jahren, verlor die Maas ihren Oberlauf an die Mosel. Zuletzt (vor weniger als 70.000 Jahren) kappte die Wutach den Oberlauf der restlichen Donau im Südschwarzwald und führt seitdem auch dessen Wasser dem Rhein zu. Gegenwärtig vollzieht sich an der Donauversinkung eine unterirdische Anzapfung zum Rhein hin.

Entwicklungen im Mündungsbereich

Auch im Mündungsbereich haben sich durch den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten und die damit einhergehenden Meeresspiegelschwankungen bedeutende Veränderungen des Flusssystems ergeben (siehe auch: Rhein-Maas-Delta). Während des Pliozäns lag die Küstenlinie noch weiter landeinwärts, und Maas und Rhein mündeten zeitweise getrennt. Später, zu Beginn des Pleistozäns, floss die Maas mehrfach deutlich weiter östlich und mündete in Höhe des heutigen Krefeld in den Rhein.[13] Während der Kaltphasen erreichte der Rhein erst westlich der heutigen Doggerbank den tief liegenden Meeresspiegel, und Weser, Ems und Themse gehörten zu seinen Nebenflüssen. Während der Maximalstände der Elster- und Saale-Inlandeise drängte deren Front den Rhein bereits ab Düsseldorf nach Westen ab. Bei weniger weiten Eisvorstößen wurde im Bereich der heutigen Nordsee der Rhein vor der Eisfront zu einem großen See gestaut, der durch die landfeste heutige Straße von Dover nach Westen überlief und im Bereich des heutigen Ärmelkanals auch die Seine als Nebenfluss aufnahm. Im Laufe des Pleistozäns währten die kaltzeitlichen Situationen mit niedrigem Meeresspiegel länger als die warmzeitlichen, mit der Gegenwart vergleichbaren.[14]

Anthropogene Veränderungen

Menschliche Eingriffe zu unterschiedlichen Zwecken führten zu weiteren Veränderungen des Flusssystems. Die Wasserführung wird besonders im Alpenraum durch Wasserkraftwerke mit Beileitungsstollen unter bedeutenden Wasserscheiden hinweg stark verändert. Ebenso großräumig wird der Abfluss durch Systeme wie die Bodensee-Wasserversorgung oder die Donau-Main-Überleitung (rund 8 m³/s) modifiziert. Inwieweit der römische Drususkanal die Bifurkation der IJssel beeinflusst hat, ist Gegenstand der Forschung. Im 16. Jahrhundert wurde der Oberlauf der Sambre zur Oise und damit zum Flusssystem der Seine umgeleitet. Gegenwärtig wird besonders durch die Deltawerke im Mündungsgebiet des Rheins das Abflussregime künstlich verändert.

Remove ads

Gewässerkundliche Daten der Flussabschnitte und ihrer direkten und indirekten Nebenflüsse

Zusammenfassung

Kontext

In den nachfolgenden Tabellen zu den Teilgewässern des Flusssystems sind die Flüsse und Flussarme aufgeführt, deren mittlere Wasserführung 20 m³/s überschreitet, die länger als 100 Kilometer sind, oder deren Einzugsgebiet mehr als 1100 Quadratkilometer umfasst. Die Tabellen sind gegliedert nach Abschnitten des Rheinlaufs.

Hierbei sind auch indirekte Nebenflüsse (zweiter oder höherer Ordnung) berücksichtigt. Neben den Mündungspunkten sind die Quellpunkte der entsprechend benannten Flussstrecke angegeben, aber auch die des längsten und des jeweils wasserreichsten Fließweges; diese drei Stränge sind zwar im Idealfall identisch, fallen aber nicht selten auseinander. Die Werte sind jeweils sortierbar. (Durch Sortieren der ersten Spalte stellt man die Ausgangsreihenfolge wieder her.) Flussabschnitte und Mündungsarme sind in Klammern gesetzt. Bei ihnen bezieht sich der höchste Punkt des Einzugsgebietes nur auf das jeweils zusätzlich hinzukommende Gebiet, da sonst unterhalb des Hochrheins immer das Finsteraarhorn zu nennen wäre.

Der bei weitem wasserreichste Nebenfluss ist die 288 Kilometer lange Aare, die mit einem mittleren Abfluss von 560 m³/s am Zusammenfluss den Rhein deutlich übertrifft, der 445 m³/s heranführt. Der weitaus längste Nebenfluss ist die 874 Kilometer lange Maas, die dem Hauptmündungsarm des Rheins 40 Kilometer vor der Mündung in die Nordsee im Mittel rund 357 m³/s Wasser zuführt. Sie war von 1904 bis 1970 ein eigenständiger Strom.

Abschnitt Alpenrhein

Abschnitt Bodensee / Hochrhein

Abschnitt Oberrhein

Abschnitt Mittelrhein

Abschnitt Niederrhein

Abschnitt Deltarhein

Weitere Tabellen, Diagramme und Listen

- Direkte und indirekte Nebenflüsse (Länge > 50 km oder EZG > 500 km² oder MQ > 5 m³/s)

Hinweis: Bei den in den vorangehenden Nebenfluss-Tabellen erfassten Flüssen sind die Gewässerdaten nicht erneut aufgeführt.

- Vorderrhein L

- Rein da Medel R, 25,8 km, 127,7 km², 7,2 m³/s

- Glenner R, 37,7 km, 382,0 km², 8,9 m³/s

- Valser Rhein R, 29,4 km, 186,3 km², 7,5 m³/s

- Hinterrhein, R

- Averser Rhein R, 20,0 km, 261,0 km², 11,5 m³/s

- Albula R

- Landwasser R, 36,1 km, 294,0 km², 9,3 m³/s

- Julia L, 37,5 km, 325,0 km², 10,5 m³/s

- Plessur R, 34,2 km, 266,8 km², 8,1 m³/s

- Landquart R

- Tamina L, 30,4 km, 155,5 km², 5,7 m³/s

- Werdenberger Binnenkanal L, 22,2 km, 188,0 km², 9,1 m³/s

- Ill R

- Dornbirner Ach R, 29,9 km, 223,0 km², 6,9 m³/s

- Bregenzer Ach R

- Argen R

- Untere Argen L, 70,1 km, 368,4 km², 8,6 m³/s

- Obere Argen R, 50,0 km, 219,7 km², 5,7 m³/s

- Schussen R, 59,1 km, 815,0 km², 10,9 m³/s

- Seefelder Aach R, 52,0 km, 287,0 km², 3,2 m³/s

- Radolfzeller Aach R, 32,0 km, 261,0 km², 9,3 m³/s[38]

- Thur L

- Sitter R, 58,7 km, 340,0 km², 11,9 m³/s

- Töss L, 57,6 km, 441,6 km², 9,9 m³/s

- Glatt L, 67,0 km, 416,0 km², 8,4 m³/s

- Wutach R

- Schlücht R, 28,9 km, 233 km², 5,1 m³/s

- Aare L

- Gadmerwasser R, 17,6 km, 168,9 km², 11,6 m³/s

- Lütschine L, 21,7 km, 380,0 km², 18,8 m³/s

- Weisse Lütschine L, 19,4 km, 165,0 km², 8,4 m³/s

- Schwarze Lütschine R, 20,6 km, 179,9 km², 9,7 m³/s

- Kander L

- Engstligen L, 22,6 km, 144,7 km², 5,1 m³/s

- Simme L

- Saane L

- Zihl L

- Schüss L, 42,0 km, 216,0 km², 6,2 m³/s

- Emme R

- Ilfis R, 23,7 km, 203,9 km², 5,9 m³/s

- Wigger R, 41,0 km, 380,2 km², 7,4 m³/s

- Suhre R, 34 km, 378,8 km², 6,4 m³/s

- Aabach R, 26,6 km, 302,7 km², 5,2 m³/s

- Reuss R

- Göschener Reuss L, 12,9 km, 92,8 km², 5,8 m³/s

- Chärstelenbach R, 15,2 km, 116,7 km², 8,6 m³/s

- Schächen R, 18,0 km, 108,0 km², 6,2 m³/s

- Muota R, 29,0 km, 317,0 km², 19,1 m³/s

- Engelberger Aa L, 37,0 km, 227,0 km², 12,6 m³/s

- Sarner Aa L, 28,0 km, 267,0 km², 13,0 m³/s

- Kleine Emme L, 58,0 km, 478,0 km², 15,7 m³/s

- Lorze R, 30,7 km, 299,0 km², 7,3 m³/s

- Limmat R

- Sernf R, 24,6 km, 210,1 km², 10,4 m³/s

- Seez R, 33,2 km, 203,6 km², 7,7 m³/s

- Wägitaler Aa L, 23,2 km, 90,1 km², 5,5 m³/s

- Sihl L, 68,0 km, 341,0 km², 13,2 m³/s

- Alb R, 43,5 km, 241,19 km², 8,6 m³/s

- Birs L, 73,0 km, 922,3 km², 15,4 m³/s

- Wiese R, 57,8 km, 454,5 km², 11,8 m³/s

- Elz R

- Kinzig R

- Schutter L, 55,6 km, 340,3, 2,5 m³/s

- Rench R, 57,0 km, 306,1 km², 5,4 m³/s

- Acher R, 53,5 km, 448,0 km², 9,1 m³/s

- Ill L

- Sauer L, 85,3 km, 805,5 km², 6,1 m³/s

- Murg R, 80,2 km, 617,0 km², 18,4 m³/s

- Moder L

- Zorn R, 96,7 km, 757,2 km², 5,9 m³/s

- Lauter L, 74,0 km, 382,2 km², 3,3 m³/s

- Alb R, 51,1 km, 446,7 km², 2,8 m³/s

- Pfinz R, 60,1 km, 311,0 km², 1,9 m³/s

- Queich L, 51,6 km, 271,2 km², 1,8 m³/s

- Saalbach R, 50,6 km, 261,0 km², 1,4 m³/s

- Speyerbach L, 60,1 km, 595,8 km², 3,0 m³/s

- Kraichbach R, 55,5 km, 388,0 km², 1,1 m³/s

- Neckar R

- Weschnitz R, 58,9 km, 435,7 km², 3,2 m³/s

- Main R

- Weißer Main R, 45,3 km, 636,0 km², 9,2 m³/s

- Roter Main L, 71,8 km, 519,0 km², 4,7 m³/s

- Rodach R, 53,0 km, 1009,9 km², 13,4 m³/s

- Itz R, 79,1 km, 1030,6 km², 9,3 m³/s

- Baunach R, 53,9 km, 426,2 km², 2,4 m³/s

- Regnitz L

- Pegnitz R

- Rednitz L

- Fränkische Rezat L, 63,5 km, 453,8 km², 0,7 m³/s

- Wisent R, 78,0 km, 1041,0 km², 7,2 m³/s

- Aisch L, 83,0 km, 1006,8 km², 4,8 m³/s

- Wern R, 75,3 km, 600,9 km², 2,6 m³/s

- Fränkische Saale R

- Sinn R, 69,4 km, 622,6 km², 1,6 m³/s

- Tauber L

- Mümling L, 59,7 km, 377,4 km², 3,9 m³/s

- Gersprenz L, 62,1 km, 513,0 km², 3,6 m³/s

- Kinzig R

- Nidda R

- Selz L, 63,0 km, 389,1 km², 0,7 m³/s

- Nahe L

- Simmerbach L, 57,2 km, 395,1 km²

- Glan R

- Lahn R

- Mosel L

- Moselotte R, 48,0 km, 357,0 km², 13,7 m³/s

- Vologne R, 49,6 km, 369,0 km², 9,7 m³/s

- Madon L, 97,0 km, 1032,0 km², 11,1 m³/s

- Meurthe R

- Rupt de Mad L, 54,6 km, 384,8 km², 3,7 m³/s

- Seille R

- Orne L

- Sauer L

- Saar R

- Blies R

- Schwarzbach L

- Hornbach L, ca. 55 km, 521,1 km², 4,6 m³/s

- Schwarzbach L

- Nied L

- Nied Allemande R, 58,0 km, 366,9 km², 3,6 m³/s

- Nied Française L, 59,0 km, 504,0 km², 3,9 m³/s

- Prims R, 91,0 km, 737,0 km², 10,7 m³/s

- Blies R

- Kyll L

- Salm L, 63,4 km, 298,5 km², 1,9 m³/s

- Lieser L, 73,6 km, 402,4 km², 3,5 m³/s

- Alf L, 51,9 km, 358,1 km², 4,5 m³/s

- Elzbach L, 58,9 km, 220,7 km²

- Nette L, 59,1 km, 372,4 km², 2,3 m³/s

- Wied R

- Ahr L, 85,1 km, 897,5 km², 8,0 m³/s

- Sieg R

- Wupper R

- Erft L

- Ruhr R

- Emscher R, 83,1 km, 775,5 km², 16,3 m³/s

- Lippe R

- Issel R

- Bocholter Aa R, 55,8 km, 534,0 km², 2,7 m³/s

- Schlinge R, 55,4 km, 196,5 km², 0,9 m³/s

- Schipbeek R, 86 km, 352 km², 3,7 m³/s

- Berkel R

- Vechte R

- Maas L

- Mouzon R, 63,3 km, 414,9 km², 4,8 m³/s

- Vair R, 65,3 km, 459,5 km², 5,2 m³/s

- Aroffe R, 50,2 km², 265,4 km², 0,7 m³/s

- Chiers R

- Bar L, 61,6 km, 424,9 km², 5,6 m³/s

- Sormonne L, 56,4 km, 411,0 km², 6,4 m³/s

- Semois R

- Vierre R, 45,3 km, 267,0 km², 5,6 m³/s

- Viroin L, 22,0 km, 593,0 km², 8,1 m³/s

- Lesse R

- Lomme R, 68,8 km, 480 km², 7,4 m³/s

- Sambre L

- Helpe Mineure R, 50,4 km, 274,0 km², 3,8 m³/s

- Helpe Majeure R, 69,1 km, 329,0 km², 2,3 m³/s

- Mehaigne L, 59,0 km, 352,0 km², 2,5 m³/s

- Ourthe R

- Jeker L, 54,0 km, 463,0 km², 2,7 m³/s

- Göhl R, 58,0 km, 121,0 km², 1,5 m³/s

- Rur R

- Niers R

- Dommel – Dieze L

- Aa R, 90,0 km, 800,0 km², 4,6 m³/s

Remove ads

Siehe auch

Weblinks

Commons: Flusssystem des Rheins – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads