Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

1978

année du XXe siècle De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'année 1978 est une année commune qui commence un dimanche.

Remove ads

En bref

- 14 mars : invasion du Liban du Sud par l’armée israélienne.

- 11 mai : deuxième guerre du Shaba.

- 19 mai : sauvetage de Kolwezi.

- [1]: naissance de Louise Brown, premier « bébé éprouvette ».

- 17 septembre : accords de Camp David.

- 9 novembre : épopée du Haï Hong ; début de la crise des « boat people ».

- 25-29 novembre : début du Printemps de Pékin.

- 25 décembre - : guerre Cambodge-Viêt Nam.

1978 est la dernière « Année des trois papes ».

Remove ads

Relations internationales

- 30-31 mai : au Sommet de l’OTAN à Washington les Alliés signent un « programme de défense de long terme ». Les États-Unis demandent aux pays européens d’augmenter leurs dépenses de défense (3 % du PNB)[2].

- 16-17 juillet : sommet du G7 à Bonn[3].

- 12 septembre : la Conférence internationale sur les soins de santé primaires réunie à Almaty, alors Alma-Ata (URSS) établit la célèbre Déclaration d’Alma-Ata, soulignant la nécessité d’une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé et du développement ainsi que de la communauté internationale pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde[4].

- 27 octobre : le prix Nobel de la paix est attribué à l’Égyptien Anouar el-Sadate et à l’Israélien Menahem Begin[5].

- 21-23 décembre : rencontre à Genève des ministres des Affaires étrangères soviétique et américains Andreï Gromyko et Cyrus Vance ; échec des négociations SALT II[6].

Remove ads

Événements

Afrique

- 21 janvier : l’Algérie nationalise cinq sociétés pétrolières françaises[7].

- 26 janvier : Jeudi noir en Tunisie. La répression par l’armée d’une grève générale provoque 51 morts selon des sources officielles[8].

- 8 février : contre offensive éthiopienne dans la guerre de l’Ogaden[9].

- 26 février : élections législatives et présidentielle pluralistes au Sénégal. Léopold Sédar Senghor entame un cinquième mandat[10].

- 28 février : échec d’une tentative de coup d’État contre la junte militaire du Comité militaire de libération nationale (CMLN) au Mali ; Kissima Doukara (ministre de la Défense), Karim Dembélé (ministre des Travaux publics) et Tiékoro Bagayoko (directeur général de la sûreté) sont arrêtés ; de nombreuses arrestations au sein du gouvernement et de l’armée suivent[11].

- 9 mars : les troupes éthiopiennes reprennent l’Ogaden aux Somaliens avec l’aide cubaine et soviétique[9].

- 13 mars : au Zaïre, Wabeladio Payi aurait reçu l’inspiration de Kimbangu, ce qui le mène à inventer l’écriture négro-africaine, dénommée Mandombe[12].

- 1er - 3 avril : voyage de Jimmy Carter au Nigeria et au Liberia[13].

- 4 mai, guerre de la frontière sud-africaine : bataille de Cassinga (en) ; raid meurtrier sud-africain sur Cassinga (en) en Angola contre la SWAPO et en soutien à l’UNITA (867 morts, dont un grand nombre de civils, 464 blessés)[14].

- 11 mai : deuxième guerre du Shaba au Zaïre. Des rebelles du FNLC venus d’Angola assiègent Kolwezi. La France, puis la Belgique interviennent militairement en faveur du régime menacé de Mobutu Sese Seko[9].

- 13 mai : coup d’État aux Comores, le régime du président Ali Soilih est renversé avec l’aide de mercenaires (Bob Denard) ; le 23 mai, un directoire politico-militaire prend le pouvoir (Ahmed Abdallah et Ahmed Mohamed)[15].

- 18-19 mai, Tchad : les rebelles du FROLINAT attaquent les localités de Salal, Arada et Ati et affrontent les forces françaises de l’opération Tacaud[16].

- 19 mai : sauvetage de Kolwezi. Intervention de parachutistes français et belges au Shaba[9].

- 28 mai :

- Aboubacar Sangoulé Lamizana est élu (en) président de la république en Haute-Volta[17].

- élections législatives camerounaises[18].

- 1er juillet : « appel au redressement de la nation », manifeste de l’épiscopat sur « le mal zaïrois »[20].

- 10 juillet : coup d’État militaire en Mauritanie ; le gouvernement du Président Ould Daddah est remplacé par un Comité Militaire de Redressement National dirigé par le colonel Ould Saleck[21].

- 19 juillet : lors du sommet de l’OUA réuni à Khartoum, le président béninois Mathieu Kérékou accuse le Gabon de collusion avec les mercenaires de Bob Denard dans leur tentative de coup d’État dans son pays en . Les relations diplomatiques entre la République populaire du Bénin et le Gabon sont rompues alors que pillages et violences contre des ressortissants béninois ont lieu à Libreville et Port-Gentil à partir du 28 juillet au soir. De retour à Libreville le 30 juillet, le Président Omar Bongo annonce l’expulsion des 10 000 Béninois installés au Gabon. Le 23 août, tous les Béninois concernés ont quitté le pays dans des conditions difficiles[22].

- 22 août : mort de Jomo Kenyatta. Le vice-président Daniel arap Moi devient président du Kenya ; il prête serment le 14 octobre au terme des 90 jours d’intérim prévus par la Constitution (fin en 2002)[23].

- 25 août : adoption d’une « charte fondamentale » au Tchad ; le Président Félix Malloum prend Hissène Habré, ancien chef des rebelles Toubou, comme Premier ministre. Leurs dissensions provoquent une guerre civile dès 1979[24].

- 21 septembre : nouvelle constitution au Nigeria prévoyant le retour des civils au pouvoir (prend effet le )[25].

- 20 septembre, Afrique du Sud : démission du Premier ministre sud-africain John Vorster à la suite d'un scandale politico-financier, dans lequel est impliqué son ministre de l’information Connie Mulder (Muldergate)[26]. Il annonce le même jour la tenue d’élections multiraciales en Namibie en décembre[27].

- 28 septembre : Pieter Willem Botha devient Premier ministre d’Afrique du Sud[28]. Amorce de changements sous son mandat, notamment avec la reconnaissance officielle des syndicats de travailleurs noirs en [29].

- 29 septembre :

- John Vorster est élu Président de l’Afrique du Sud[28].

- Résolution 435 du conseil de sécurité l’ONU demandant à l’Afrique du Sud de rendre son indépendance à la Namibie[13].

- 1er octobre : un référendum constitutionnel établit la République fédérale islamique des Comores. Le 23 octobre, Ahmed Abdallah est élu président des Comores[30].

- 30 octobre : début de la guerre ougando-tanzanienne. L’Ouganda envahit le « saillant de la Kagera », pour poursuivre des rebelles ougandais réfugiés en Tanzanie. Idi Amin Dada annonce le qu’il annexe la zone au nord de la rivière Kagera. Le 11 novembre, la Tanzanie contre-attaque et les forces ougandaises se retirent le 13 novembre. Le président tanzanien Julius Nyerere déclare que la Tanzanie ne sera satisfaite qu’après la déposition d’Amin Dada. Les combats continuent sporadiquement et fin les forces tanzaniennes passent la frontière ougandaise[31].

- 20 novembre : traité entre l’Éthiopie et l’Union soviétique[13].

- 20-22 décembre : réconciliation franco-guinéenne ; le président français Giscard d’Estaing se rend en visite officielle en Guinée[32].

- 27 décembre : mort du président algérien Houari Boumédiène des suites de sa maladie rare[32].

Amérique

- 5 janvier : Pinochet organise un plébiscite contre l’« ingérence étrangère » qui conforte son pouvoir avec 75 % des voix[33].

- 10 janvier : assassinat d’un des principaux dirigeants de l’opposition au Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, directeur du journal La Prensa.

- 15 janvier : une nouvelle Constitution démocratique est approuvée par référendum en Équateur ; publiée le , elle entre en vigueur le [34].

- 18 janvier : une amnistie totale est déclarée en Bolivie. Le président Banzer compte ainsi gagner les élections[35].

- 24 janvier : le satellite espion soviétique Cosmos 954, équipé d’un réacteur nucléaire, s’écrase sur les Territoires du Nord-Ouest au Canada[36].

- 25 janvier : le gouvernement argentin dénonce l’arbitrage britannique dans le conflit du Beagle qui l’oppose au Chili[37]. La guerre, planifiée pour le 22 décembre par les Argentins, est évitée par la médiation du Saint-Siège[38] (acte de Montevideo du [39]).

- 17 février : traité Liévano–Brutus signé à Port-au-Prince entre la Colombie et Haïti à propos de leur frontière maritime commune[40].

- 21 février : les ruines du grand temple aztèque sont retrouvées à Mexico[41].

- 17 mars : rupture des relations diplomatiques entre la Bolivie et le Chili à la suite de l’échec des négociations concernant un accès à l’océan pour la Bolivie avant le centenaire de la guerre du Pacifique (1979)[37].

- 29-31 mars : en visite au Brésil[42], Jimmy Carter prend l’initiative de rencontrer six opposants déclarés au régime, ce qui est vécu par les militaires comme un affront et une ingérence dans les affaires intérieures du pays[43].

- 18 avril : les États-Unis ratifient leur traité avec Panama sur le Canal de Panama. La zone du canal est attribuée à Panama[44]. Le canal lui-même demeure américain jusqu’en 1999, date à laquelle il devra passer sous souveraineté panaméenne.

- 29 mai : massacre de Panzos au Guatemala, des dizaines de civils indigènes sont assassinés par la dictature militaire.

- 4 juin : Julio César Turbay Ayala est élu président de la République de Colombie[45].

- 18 juin : élections au Pérou pour choisir les cent membres d’une assemblée constituante. Formidable avancée de la gauche. L’APRA arrive en tête avec 35 %, mais est suivie par la Gauche unie, avec 29 %[43].

- 5 juillet, Nicaragua : la bourgeoisie anti-somoziste fonde le Front élargi d’opposition (FAO) et propose l’installation d’un gouvernement provisoire et la tenue d’élections. Le FSLN multiplie ses opérations militaires[43].

- 9 juillet, Bolivie : le candidat officiel, le général Juan Pereda Asbún, reçoit 50 % des voix à la suite d’une élection présidentielle frauduleuse[46].

- 21 juillet, Bolivie : Juan Pereda Asbún doit procéder à un coup d’État pour confirmer sa victoire contestée[46].

- 7 août : coup d’État militaire contre Melgar Castro au Honduras. Un triumvirat, présidé par le général Policarpo Paz García, est mis en place[47].

- 22 août, Nicaragua : le FSLN prend le palais national. Une ultime tentative de conciliation de l’Organisation des États américains échoue[43].

- 11 octobre : Omar Torrijos renonce à son poste de chef du gouvernement du Panama. Il conserve le contrôle de la Garde nationale jusqu’à sa mort dans un mystérieux accident d’avion, le [43].

- 18 octobre: avant projet de Constitution au Chili[48]. Augusto Pinochet lance une « consultation nationale » sur de « nouvelles bases institutionnelles » en réponse aux pressions internationales. En octobre, la commission Ortúzar propose un projet de Constitution. Le débat se limite à la durée du mandat de Pinochet : 1989 ou 1997. Pinochet ne tient pas compte des travaux de la commission et rédige pratiquement lui-même la Constitution[43].

- 3 novembre : indépendance de la Dominique[49].

- 12 novembre : enlèvement d’un couple d’Uruguayens à Porto Alegre, au Brésil, exemple de la coopération brésilienne à l’opération Condor[50].

- 15 novembre, Brésil : élections législatives et élections des gouverneurs au suffrage universel direct (pour la première fois depuis 1966). Le Mouvement Démocratique Brésilien obtient 57,6 % des voix aux élections législatives[51]. Sous la pression des militaires les plus intransigeants (duros), les règles du jeu sont une nouvelle fois changées. Le pacote de abril (es) (décrets d’avril 1977) stipulent que le président choisirait un tiers des députés, que les gouverneurs seraient élus au suffrage indirect et que la propagande serait strictement réglementée. L’armée est aussi divisée sur la question de la succession de Ernesto Geisel, qui parvient à imposer le général Figueiredo contre l’avis des duros. Celui-ci poursuit la politique de concessions limitée de son prédécesseur. Golbery reste conseiller du président et tente de favoriser l’émergence d’une opposition modérée, afin d’éviter que les élections ne se transforment en affrontement et de disposer d’une solution de rechange[43].

- 18 novembre : 914 membres de la secte américaine Temple du Peuple, conduite par Jim Jones, se donnent la mort à Jonestown en Guyana[52].

- 24 novembre, Bolivie : une fraction de l’armée autoqualifiée « institutionnaliste » renverse le président Pereda et met à sa place le général David Padilla Arancibia qui promet de nouvelles élections pour juillet 1979[46].

Asie et Pacifique

- 1er janvier : un Boeing 747 du vol 855 Air India s’écrase au décollage dans la mer d’Oman[53].

- 18 mars, Pakistan : Zulfikar Ali Bhutto est condamné à mort pour meurtre. Il est exécuté le [54].

- 22 mars : Suharto est réélu président de la république d’Indonésie pour un troisième mandat[55].

- 27 mars : nationalisation du commerce de gros au Vietnam du Sud[56]. En réponse, 200 000 vietnamiens d’origine chinoise partent vers la Chine populaire dans les cinq mois qui suivent[57].

- 30 mars : élections générales aux îles Cook, entachées par une affaire de fraude électorale (fly-in voters case)[58].

- 12 - 30 avril : les Khmers rouges franchissent la frontière vietnamienne ; 3 157 civils sont massacrés à Ba Chuc, à l’ouest de Châu Dôc[59].

- 27 avril : coup d’État communiste en Afghanistan, dit « Révolution de Saur » ; le président afghan Mohammed Daoud Khan est assassiné le lendemain avec 17 membres de sa famille. Les nouveaux dirigeants, organisés en un Conseil révolutionnaire dirigé d’abord par Mohammad Taraki puis après son assassinat par Hafizullah Amin (), suspendent la Constitution et mettent en place un programme de socialisme scientifique, qui déclenche une résistance armée d’islamiques radicaux, particulièrement dans les zones montagneuses. Les dirigeants divergent sur la politique à suivre et s’entretuent[60].

- 20 mai : Chiang Ching-kuo, fils de Tchang Kaï-chek, au pouvoir à Taïwan (fin en 1988)[61].

- 29 juin :

- adhésion du Viêt Nam au CAEM (COMECON)[62] ; début de tension sino-vietnamienne.

- crise ministérielle en Inde. Charan Singh, ministre indien de l’Intérieur et Raj Narain, le ministre de la Santé démissionnent)[61]. Au début de l’année Charan Singh accuse publiquement le Premier ministre Morarji Desai de népotisme. Il proteste contre l’attitude de Morarji Desai qu’il accuse de soutenir le RSS, bras temporel du Jan Sangh, accusé d’être l’instigateur des troubles entre hindous et musulmans dans plusieurs États[63].

- 7 juillet : indépendance des Îles Salomon vis-à-vis du Royaume-Uni[64].

- 8 juillet : le Front national remporte les élections législatives (en) en Malaisie[65].

- 12 août : la Chine et le Japon signent un traité de paix et d’amitié[66]. Deng Xiaoping se rend en visite a Japon le 25 octobre[67].

- 1er octobre : indépendance des Tuvalu vis-à-vis du Royaume-Uni[68].

- 3 novembre : le Viêt Nam signe un traité d’amitié et de coopération avec l’Union soviétique[62].

- 9 novembre : le Haï Hong, cargo chargé de 2 500 réfugiés vietnamiens, jette l’ancre au large de Port Kelang, en Malaisie. Il n’est pas autorisé à débarquer ses passagers par les autorités malaisiennes[69] ; début du drame des « Boat-people ».

- 19 novembre : des affiches manuscrites ou dazibao sont collées sur Mur de la démocratie à Pékin. le 19, un dazibao, sous le couvert de critiquer la pièce Le Grondement du silence, évoque les événements du 5 avril 1976, mettant en cause Mao. Le 20, un dazibao signé Wu Wen ( « Sans culture ») et intitulé la Démocratie juge le despotisme traite Mao de despote. Du 25 au 29 novembre, des rassemblements populaires au pied du Mur de la démocratie et sur la place Tian’anmen marquent le début du Printemps de Pékin[70]. Le 5 décembre un dazibao, signé de Wei Jingsheng et intitulé « La cinquième modernisation, la démocratie » apparait sur le mur[71].

- 4 décembre : 4 000 prisonniers politiques sont libérés en Indonésie[55].

- 13 décembre : dans son allocution de clôture à la réunion de travail du Comité central, Deng Xiaoping annonce les premières réformes économiques en Chine[72].

- 16 décembre : établissement de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis[72].

- 18 décembre : traité de Sydney délimitant les zones maritimes entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée[73].

- 18 - 22 décembre : troisième plénum du XIe Comité central en Chine. Retour au pouvoir de la ligne Deng Xiaoping[74], qui lance officiellement les Quatre modernisations (agriculture, industrie, technologie et défense nationale) et amorce une « politique de réformes et d’ouverture »[75]. Le plénum autorise une timide reprise de la vie religieuse. Au Tibet, quelques monastères sont rouverts[76]. Le panchen-lama Choekyi Gyaltsen reprend ses fonctions[77]. Il exhorte plusieurs fois le dalaï-lama à revenir dans son pays.

- 22 décembre : une nouvelle Constitution est promulguée en Thaïlande[78].

- 25 décembre - : guerre Cambodge-Viêt Nam. À la suite du massacre par les Khmers rouges de la population vietnamienne installée au Cambodge et des attaques lancées contre les villages vietnamiens, le Viêt Nam, soutenu par les dissidents du F.U.N.S.K (Front Uni National pour le Salut du Kampuchéa) envahit le Cambodge[79].

- Accord de l’Union soviétique avec les Îles Cook, permettant l’expansion navale soviétique dans le Pacifique[80].

Proche-Orient

- 14 mars : à la suite de l’action d’un commando palestinien qui a fait 37 victimes israéliennes, l’État hébreu lance l’opération Litani et occupe le Liban au sud du fleuve. 250 000 libanais doivent se réfugier au-delà du Litani. L’opération est condamnée le 19 mars par le Conseil de sécurité qui crée la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) composée de 4000 casques bleus et déployée dans le Liban Sud (résolutions 425 et 426)[81]. En juin, l’armée israélienne se retire mais conserve une bande d’occupation d’environ 10 km le long de la frontière contrôlée par la milice chrétienne de Saad Haddad, l’armée du Liban Sud. Les milices s’affrontent pour le contrôle respectif de leurs zones. Bachir Gemayel, fils de Pierre, prend le contrôle des Forces libanaises (ex-Phalanges) et entreprend d’unifier par la force toutes les milices chrétiennes.

- 13 juin : une partie de la famille Frangié (dont Tony Frangié, son épouse et sa fille en bas âge) est assassinée à Ihden dans le nord du Liban par un commando FL[82].

- 2 juillet : affrontement entre l’armée syrienne et les milices chrétiennes au Liban (fin le )[83]. Damas se rapproche des forces de gauche et de l’OLP.

- 9 juillet : Sadate annonce la création du parti national démocrate (PND), qui est officiellement fondé le 2 octobre[84]. Il exerce son hégémonie sur la vie politique en Égypte.

- 18 juillet : Ali Abdallah Saleh devient président de la République arabe du Yémen (Nord-Yémen)[85].

- 31 août : disparition de l’imam Moussa Sadr, leader de la communauté chiite libanaise, et de ses compagnons le cheikh Mohammed Yacoub et le journaliste politique Abbas Bader El Dine, lors d’une visite officielle en Libye auprès de Mouammar Kadhafi ()[86].

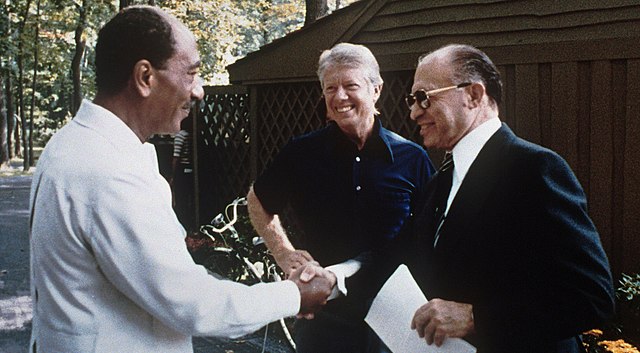

- 5 septembre : Jimmy Carter convoque Sadate et Begin pour un sommet à Camp David[87].

- 8 septembre : vendredi noir. Des émeutes à Téhéran sont violemment réprimées. L’armée ouvre le feu sur la foule réunie place Jaleh[88].

- 16 septembre : un tremblement de terre de magnitude 7.7 fait 15 000 victimes à Tabas en Iran[89].

- 17 septembre : accords de Camp David entre l’Égypte et Israël. Ils réaffirment que la résolution 242 reste le cadre de référence des négociations. En échange de l’établissement de relations normales entre l’Égypte et Israël, Begin s’engage à rendre par étape toute la péninsule du Sinaï occupé en 1973 et à y démanteler ses implantations de colons. L’Égypte ne peut y effectuer qu’un déploiement militaire limité. Pour la Cisjordanie et Gaza, les parties appellent à la conclusion d’accords transitoires d’un période de cinq ans. L’État hébreu promet de geler l’installation de colonies de peuplement en Cisjordanie pendant les négociations de paix, sans préjuger de la souveraineté future de la région. Israël accepte l’instauration d’une « autorité autonome » arabe élue dans les territoires occupés. La Jordanie sera associée à ce processus. Trois ans après l’établissement de l’autorité autonome, le statut définitif des territoires sera discuté entre Israël, l’Égypte, la Jordanie et les représentants élus de Cisjordanie et de Gaza. L’Égypte reconnaît officiellement Israël, qui obtient la liberté de navigation dans le canal de Suez. Il n’y a pas de formulation précise des droits des Palestiniens. Des ambiguïtés demeurent concernant le lien entre le traité de paix séparé israélo-égyptien à venir et l’établissement de l’autonomie palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie[90].

- 18 septembre : le Comité exécutif de l’OLP réuni en session extraordinaire à Beyrouth dénonce la « conspiration » antipalestinienne de Camp David et gèle ses relations avec l’Égypte ; il appelle à une grève générale en Cisjordanie et à Gaza pour le [91].

- 20 septembre : réunion à Damas d’un sommet du « Front de la fermeté » opposé aux accords de Camp David, composé de l’Algérie, de l’OLP, de la Syrie, de la Libye, et du Yémen du Sud[92].

- 6 octobre : l’ayatollah Khomeini est expulsé d’Irak par Saddam Hussein. Il se réfugie en France à Neauphle-le-Château[93] d’où il jouit de toute liberté pour enregistrer sur cassettes ses diatribes qui parviennent sous le manteau en Iran et suscitent le ralliement d’une majorité de la population autour du leader spirituel chiite.

- 20 octobre, Liban : après cent jours de bombardement, la Syrie retire ses forces des positions occupées dans la zone chrétienne après que le Conseil de sécurité de l’ONU a ordonné un cessez-le-feu le 6 octobre[83].

- 2 - 5 novembre : IXe sommet arabe de Bagdad en l’absence de l’Égypte. Les accords de Camp David sont rejetés à l’unanimité et les participants étudient un transfert du siège de la LEA du Caire à Tunis[91].

- 19-26 décembre : massacre de Marash ; au moins 105 personnes, en majorité des Kurdes alévis, sont assassinées en Turquie[94].

Europe

- 15 janvier : incendie de la salle de spectacles Scala de Barcelone après une manifestation de la CNT contre les pactes de la Moncloa ; vague d’arrestation dans les milieux anarchistes et début de l’affaire Scala[95].

- 19 janvier : la 16 500 000e et dernière « Coccinelle » sort des usines Volkswagen de Wolfsbourg en Allemagne[96].

- 23 janvier - 29 août : second gouvernement constitutionnel de Mário Soares au Portugal[97].

- 17 février : attentat du La Mon House Hotel ; une bombe incendiaire posée par l’IRA provisoire dans le contexte du conflit nord-irlandais, fait 12 morts[98].

- 9 mars :

- échec de la deuxième Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe à Belgrade[99].

- l'arrêt Simmenthal pose le principe selon lequel la primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d’une loi nationale postérieure[100].

- 12-19 mars : élections législatives en France[7].

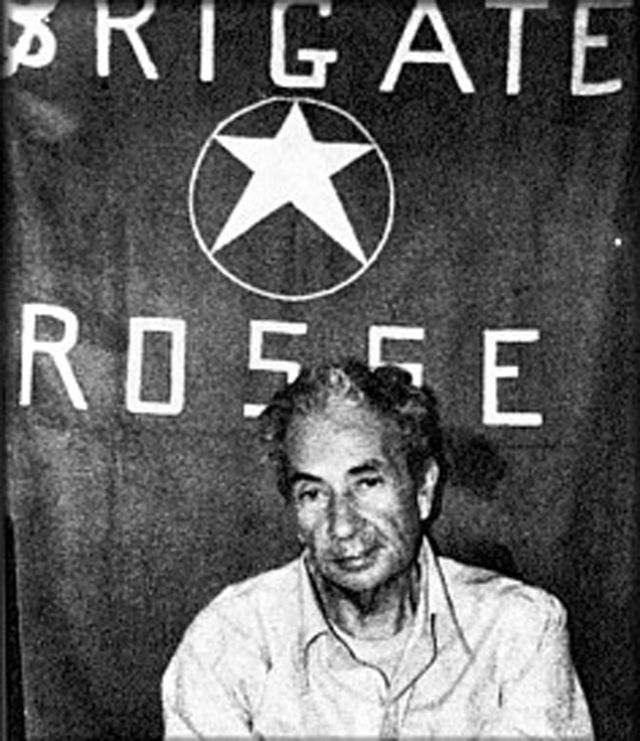

- 16 mars : enlèvement du chef de la démocratie-chrétienne italienne Aldo Moro par les Brigades rouges[98].

- 16 - 17 mars : marée noire en Bretagne avec le naufrage du pétrolier géant Amoco Cadiz[7].

- 20 avril : un avion de la Korean Airlines sur la ligne Paris-Séoul via Anchorage doit se poser en catastrophe sur un lac gelé dans la région de Mourmansk après avoir été intercepté dans l’espace aérien soviétique. Deux passagers sont tués[101].

- 27 avril : création de l’Herri Batasuna, branche politique de l’ETA[102].

- 9 mai : découverte du corps d’Aldo Moro en Italie[96].

- 17 mai : libération des prix industriels en France[7].

- 25 mai : le libéral David Steel annonce la rupture du pacte « Lib-Lab » au Royaume-Uni[103].

- 10 juin : manifestation nationaliste à Lisbonne, provoquant une contre-manifestation antifasciste. Un militant d’extrême gauche est tué par un policier[104].

- 25 juin : élections législatives islandaises[105].

- 26 juin : attentat du château de Versailles revendiqué par le Front de libération de la Bretagne[106].

- 10 juillet : le dissident soviétique Natan Sharansky, accusé de trahison et d’espionnage, est condamné à treize ans de travaux forcés. Le 14 juillet, commencent les procès des dissidents Alexandre Ginsburg à Kalouga et Viktor Piatkus à Vilnius. Piatkus est condamné à quinze ans de travaux forcés[107].

- 11 juillet : catastrophe de Los Alfaques. L’explosion d’un camion-citerne chargé de propylène liquide provoque 180 morts dans un camping en Espagne[108].

- 21 juillet : le texte de la nouvelle constitution espagnole démocratique est adopté par le Congrès des députés par 258 voix pour, 2 contre et 14 abstentions[109].

- 25 juillet, Portugal : destitution de Mário Soares par le Président de la république Eanes après la démission des trois ministres CDS de son gouvernement[110].

- 29 juillet : la République populaire socialiste d’Albanie rompt avec la République populaire de Chine après l’arrêt de l’aide économique et militaire chinoise annoncée le 7 juillet[111].

- 6 août : décès du pape Paul VI[96].

- 10 août : Peugeot rachète les usines de Chrysler en Europe[7].

- 26 août : élection de l’archevêque de Venise, Albino Luciani, qui devient le pape Jean-Paul Ier[112].

- 29 août, Portugal : gouvernements « d’initiative présidentielle » d’ à janvier 1980, dirigés par Nobre da Costa puis le 22 novembre par Mota Pinto[97].

- 24 septembre : la création du canton du Jura comme vingt-sixième canton de la Confédération suisse est approuvée par référendum[113].

- 28 septembre : décès du pape Jean-Paul Ier après seulement 33 jours de pontificat[112].

- 16 octobre : l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, est élu pape sous le nom de Jean-Paul II, après deux jours de conclave et huit tours de scrutin. Jean-Paul II , âgé de 58 ans, est le premier pape non italien depuis 1522[112]. Son élection encourage les aspirations des Polonais à la liberté intellectuelle et politique.

- 5 novembre : un référendum remet en cause l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire en Autriche. La centrale nucléaire de Zwentendorf n’est pas mise en service[114].

- 2 décembre : élections législatives islandaises[105].

- 4 décembre : création du système monétaire européen (SME)[7]. Il entre en vigueur le avec huit membres (le Royaume-Uni restant en dehors).

- 6 décembre : référendum Constitutionnel en Espagne. La constitution est adoptée par 87,78 % de voix OUI sur 58,97 % des inscrits. Elle obtient la sanction royale le 27 décembre et est publiée au bulletin officiel le 29 décembre[109].

Remove ads

Fondations en 1978

Naissances en 1978

Décès en 1978

- Personnalités majeures décédées en 1978

- 30 janvier : Damia (chanteuse française)

- 11 mars : Claude François (chanteur français)

- 9 mai : Aldo Moro (homme politique italien)

- 6 août : Paul VI (pape italien)

- 22 août : Jomo Kenyatta (homme politique kényan)

- 26 août : Charles Boyer (acteur franco-américain)

- 28 septembre : Jean-Paul Ier (pape italien)

- 9 octobre : Jacques Brel (chanteur et acteur belge)

- 15 novembre : Margaret Mead (anthropologue américaine)

- 16 novembre : Alain Colas (navigateur français)

- 20 novembre : Giorgio De Chirico (peintre italien)

- 8 décembre : Golda Meir (femme politique israélienne)

- 27 décembre : Houari Boumédiène (homme politique algérien)

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads