Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Neufchâteau (Vosges)

commune française des Vosges De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

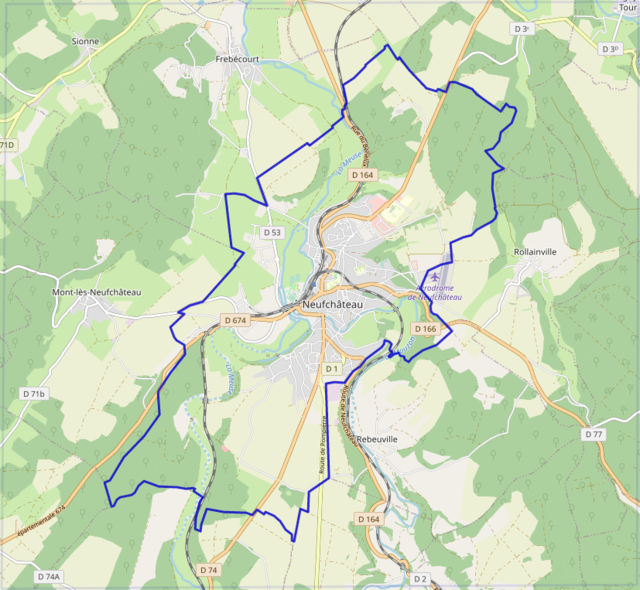

Neufchâteau (prononcer [nøʃatoː] ⓘ ou [nœfʃatoː] ⓘ, en vosgien de la montagne [nyːʃɛte]) est une commune française, sous-préfecture du département des Vosges. Située en Lorraine, la commune fait partie de la région administrative Grand Est.

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Localisation

Neufchâteau, capitale de l'Ouest vosgien et ville dominant la plaine des Vosges, est située au confluent de la Meuse et du Mouzon. La ville se situe à 45 km de Toul, à 55 km de Chaumont, à 60 km de Nancy, à 70 km d'Épinal et à 350 km de Paris. La ville est à 3 h de Lyon, 4 h 30 de Paris et à 6 h de Marseille. Elle se situe en plein cœur de la vallée et du bassin de la Meuse.

Relief et géologie

La commune se compose de 581,62 hectares de territoires artificialisés (24,38 %), 1 140,29 hectares de territoires agricoles (47,79 %) et 663,87 hectares de forêts et milieux semi-naturels (27,82 %)[1].

Espaces naturels[2] :

- Trois espaces protégés hors Natura 2000 :

- Un espace protégé Natura 2000 :

- Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de l'Anger[6].

- Un Inventaire national du patrimoine géologique :

- Contact des Calcaires compacts de Neufchâteau et des Marnes à rhynchonelles[12].

- Un Site bioarchéologiques :

- Pôle culturel[13]

Le bassin de Neufchateau, situé à la confluence du Mouzon et de la Meuse, est entouré de hauts plateaux et de grandes forêts qui occupent la moitié de son territoire[14]. Le plus grand relief traversé par le fleuve de la Meuse se situe dans le bassin de Neufchâteau.

Hydrogéologie et climatologie : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse :

- Territoire communal : Occupation du sol (Corinne Land Cover) ; Cours d'eau (BD Carthage),

- Géologie : Carte géologique ; Coupes géologiques et techniques,

- Hydrogéologie : Masses d'eau souterraine ; BD Lisa ; Cartes piézométriques.

Hydrographie et les eaux souterraines

La commune est située dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Meuse, le Mouzon et le ruisseau de l'Abreuvoir[15],[Carte 1].

La Meuse prend sa source en France, dans la commune du Châtelet-sur-Meuse, à 409 mètres d'altitude, et se jette dans la mer du Nord après un cours long d'approximativement 950 kilomètres traversant la France sur 486 kilomètres, la Belgique et les Pays-Bas[16].

Le Mouzon, d’une longueur de 63,3 kilomètres, prend sa source sur le territoire de Serocourt, s’oriente vers l'ouest puis vers le nord peu après avoir quitté les localités de Rocourt et Tollaincourt, jusqu'aux abords de son confluent avec la Meuse[17].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[18]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[19].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,7 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 940 mm, avec 13,7 jours de précipitations en janvier et 9,4 jours en juillet[18]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rollainville », sur la commune de Rollainville à 3 km à vol d'oiseau[20], est de 10,3 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 860,3 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 39,6 °C, atteinte le ; la température minimale est de −18,2 °C, atteinte le [Note 1],[21],[22].

Source : « Fiche 88393003 », sur donneespubliques.meteofrance.fr, edité le : 06/01/2024 dans l'état de la base

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[23]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[24].

Remove ads

Urbanisme

Résumé

Contexte

Typologie

Au , Neufchâteau est catégorisée petite ville, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[25]. Elle appartient à l'unité urbaine de Neufchâteau[Note 2], une unité urbaine monocommunale constituant une ville isolée[26],[27]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Neufchâteau, dont elle est la commune-centre[Note 3],[27]. Cette aire, qui regroupe 72 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[28],[29].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (47,7 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (48,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (27,7 %), terres arables (25,2 %), prairies (22,5 %), zones urbanisées (14,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,2 %)[30]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Voies de communication et transports

Voies routières

Neufchâteau est accessible par les axes de communication suivants :

- autoroute A31, sorties (du sud au nord) de Robécourt, Bulgnéville, Châtenois et Colombey-les-Belles ;

- route nationale 74 (Chaumont-Sarreguemines), devenue sur une partie du parcours la route départementale 674 (D 674).

Transports en commun

La ville possède une ligne de bus, le Néobus, qui circule du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h[31].

Lignes SNCF

- La gare SNCF de Neufchâteau est desservie par des TER Grand Est. Les TGV intersecteurs ont été supprimés en , mais ont été remplacés par des Intercités à partir de , permettant de nouveau des liaisons directes avec les gares de Nancy (déjà assurées en TER) et Lyon.

- Gare de Contrexéville.

- Gare de Vittel.

Voies aériennes

- Neufchâteau dispose d'un petit aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.

- Aéroport de Nancy-Essey.

- Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.

- L'Aéroport d'Épinal-Mirecourt « Vosges Aéroport ».

- À partir de l'été 2021, l’aéroport d’Épinal-Mirecourt est devenu le "pélicandrome"[32] de la Zone Est et servira ainsi de base de ravitaillement et d’intervention pour les avions bombardiers d’eau connus sous le nom de Dash 8.

Remove ads

Toponymie

Résumé

Contexte

La section de la table de Peutinger qui dépeint la voie romaine allant de Toul (Tullum) à Langres (Andemantunnum) mentionne une antique station romaine dénommée Noviomagus. Sur le seul fondement d'une analogie phonétique, une dizaine d'historiens — et non des moindres, puisque comprenant Dom Calmet (XVIIIe siècle) et Auguste Digot (XIXe siècle), chacun d'entre eux se contentant de se référer à ses prédécesseurs — ont cru voir en Noviomagus (« nouveau marché ») Neufchâteau (« nouveau château »). Or, la distance indiquée entre Noviomagus et Toul sur la table — VII + XV = XXII « grandes lieues gauloises » d'environ 2 450 mètres, soit 54 km, alors qu'il n'y a que 43 km entre Neufchâteau et Toul — exclut qu'il s'agisse de Neufchâteau[33],[34]. Il faut beaucoup plus probablement y voir Nijon, en Haute-Marne : ce village, situé sur la voie romaine et où l'on a retrouvé des vestiges archéologiques, a en effet un nom que les spécialistes de phonétique historique considèrent comme issu de Noviomagus[35].

S’il faut un château pour justifier le toponyme de Neufchâteau, la recherche est aisée : c'est à la fin du XIe siècle que le duc Thierry II de Lorraine établit une nouvelle ville fortifiée sur une butte dominant le Mouzon. Elle est logiquement dénommée Novum Castrum (1094)[36], et les chartes en latin des XIIe et XIIIe siècles mentionnent invariablement la ville sous cette forme[37].

Au XIIIe siècle apparaît dans les manuscrits en ancien français la graphie Nuefchastel (1231) — ou, exceptionnellement, Noefchastel (1256) —, qui est pratiquement la seule utilisée jusqu'au milieu du XIVe siècle, mais qu'on retrouve encore en 1446. Les tentatives de Nuefchasteil (1319) et de Neuchasteil (1340) font place en moyen français à Neufchastel (1391), graphie utilisée pendant tout le XVe siècle[38].

En français pré-classique, les typographes du XVIe siècle laissent libre cours à leur imagination pour orthographier Neufchâteau en Neufchaitiaulx (v. 1500), Chasteau neuf (1538), Neufchasteau (1566), Neufchastel ou Neufchastelle (1575)[39]. En français classique, la ville est appelée Neufchatel (1622), Neufchateau (1702)[39], Neuf-château (1748)[40], enfin Neufchâteau, en un mot avec son accent circonflexe (?1758[41] ; 1790[42] pour une source officielle). Après un court passage par Mouzon-Meuse lors de la Révolution entre 1793 et 1795[39], Neufchâteau retrouve sa graphie actuelle sous le Directoire[43].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Antiquité

Le site de Neufchâteau correspond au point de passage de la grande voie romaine Lyon-Trèves sur le Mouzon, entre les stations de Noviomagus (Nijon) et de Solimariaca (Soulosse). Le fait qu'on ne puisse identifier Noviomagus à Neufchâteau ne prouve pas qu'il n'y ait pas eu d'habitat gallo-romain dans la région. On aurait ainsi trouvé à la fin du XIXe siècle, à la confluence de la Meuse et du Mouzon (actuel quartier des Cinq-Ponts), divers vestiges gallo-romains, dont les restes d'un établissement de bains et d'anciennes sépultures datant de l'empereur Commode (fin du IIe siècle)[44].

Moyen Âge central

Certains historiens, dont Benoît Picart et Dom Calmet au XVIIIe siècle, font d'Étienne de Joinville — désigné en latin par Stephanus de novo Castello[45] — le fondateur de Neufchâteau au début du XIe siècle[46]. Cette thèse est cependant réfutée par les chartistes, le novum Castellum désignant selon eux sans ambiguïté le château de Joinville, en Champagne, qu'Étienne avait fait bâtir vers 1030[47],[48].

On ne trouve pas une mention certaine de Neufchâteau avant la fin du XIe siècle lorsque Pibon, évêque de Toul, confirme en 1094 la fondation d'un prieuré à Méréville (sur la Moselle, au sud de Nancy) : la charte mentionne, entre autres donations, celle d'un certain Hermann « de Saint-Christophe », comprenant un quartier de terre sis « apud Novum Castrum » (« à Neufchâteau »). Dans les dernières décennies du XIe siècle, le duc Thierry II de Lorraine avait en effet établi, sur la butte-témoin enserrée par un méandre du Mouzon, une nouvelle ville fortifiée au voisinage de l'ancienne église Saint-Christophe, en y incluant la nouvelle église Saint-Nicolas[36].

Au XIIe siècle, la ville est déjà suffisamment prospère pour être citée dans les chansons de geste. Ainsi, dans celle de Garin le Loherain, le Bourguignon Aubri donne-t-il rendez-vous à Garin et à son armée « devant le Neufchastel », preuve que la ville est alors considérée comme une place forte d’importance[49],[50]. Au début du XIIIe siècle, dans la chanson d'Hervis de Metz, l'un des bourgeois de Nuef-Castel accueille Hervis et sa suite, qui y festoient richement, bénéficiant même de la présence de musiciens, jongleurs et baladins[49],[51],[52].

En 1231, le duc Mathieu II de Lorraine aurait octroyé aux bourgeois de Neufchâteau une charte leur permettant de choisir treize personnes pour exercer les fonctions de jurés, ceux-ci élisant annuellement l'un d'entre eux comme maire[53]. Cette charte, maintenant disparue mais qui ferait de Neufchâteau la première ville libre du duché, est précédée et suivie, entre 1225 et 1290, de plusieurs autres, le duc de Lorraine et le comte de Champagne, se disputant la ville à coup de chartes concurrentes[54].

Neufchâteau est en tout cas régulièrement choisie pour accueillir les assemblées chargées de régler les différends entre le duché de Lorraine — relevant du Saint-Empire — et le royaume de France[55]. Ainsi, en 1299, les envoyés de Philippe le Bel rencontrent à Neufchâteau les ambassadeurs de l'empereur Albert Ier pour préparer une entrevue entre les deux monarques qui aura lieu près de Vaucouleurs. On prétend que le roi de France et l'empereur ont en cette occasion tracé les frontières de leurs États, et même que des bornes de cuivre ont été plantées dans le lit de la Meuse. Il s'agit probablement d'une légende, mais il est vrai que, du XIVe au XVIIe siècle, le fleuve passe pour être la limite du royaume et de l'empire[56].

Bas Moyen Âge

Le XIVe siècle est, à Neufchâteau comme ailleurs en Lorraine, une période de guerres et de troubles, amenée par la rivalité entre les ducs de Lorraine et les comtes de Bar, puis par la Jacquerie qui va embraser la ville. Les successeurs de Philippe le Bel — « les Rois maudits » — savent habilement tirer parti de la situation pour renforcer l'influence française dans la ville. Neufchâteau, de son côté, profite de sa position équivoque aux confins des domaines royaux et ducaux pour, sans jamais se lier d'aucune obligation envers le roi, bénéficier de celui-ci d'un droit de justice en cas de mauvais traitement par le duc[57].

À la suite d'une brouille entre Charles VI et Jean Ier de Lorraine, ce dernier cherche à réduire les libertés dont dispose la ville. En 1388, les Neufchâtelois se révoltent : ils décident de modifier les fortifications au niveau du château en emprisonnant celui-ci derrière les remparts de la ville. C'est là le début de la Jacquerie[58] qui va durer un quart de siècle. Jean Ier en conçoit « tres grant hayne contre les habitans [du] Neufchastel » : il entre de force dans la ville et lui inflige en 1389 une amende pharamineuse de 10 000 francs[59].

Charles II ne vaut guère mieux que son père Jean Ier. Malgré plusieurs procès intentés contre lui devant le Parlement de Paris dans les années 1390[60], il commet des excès et des méfaits tout au long de son règne. Ceux-ci culminent en 1410 par le traquenard qu'il tend aux bourgeois de Neufchâteau : il en fait noyer un dans la Meuse, en emprisonne une trentaine, dont une douzaine qu'il déporte plusieurs années en Allemagne[61]. Condamné par défaut en 1412 à payer 70 000 livres tournois aux déportés et aux Neufchâtelois, banni du royaume, Charles II ne doit son salut qu'à l'appui de Jean sans Peur, duc de Bourgogne : six mois plus tard, le roi Charles VI passe l'éponge[62].

C'est dans cette grande terreur que naît la même année Jeanne d'Arc à Domremy, un village des bords de Meuse situé à 10 km en aval de Neufchâteau. Elle se réfugie probablement une quinzaine de jours à l'abri des remparts de la ville en 1428 lors d'une incursion bourguignonne contre Vaucouleurs, alors ville française[63].

Depuis la fin du XIVe siècle, les ducs de Bourgogne tentent en effet de reconstituer la Lotharingie et cherchent à relier leurs terres bourguignonnes à leurs fiefs flamands. La succession de Charles II, mort sans descendance mâle en 1431, fournit le prétexte d'une intervention en Lorraine. La même année, le duc consort de Lorraine René Ier est battu par Philippe le Bon à la bataille de Bulgnéville. Fait prisonnier, libéré sous caution puis remis en détention, ce n'est qu'en 1435 que René parvient à recouvrer la liberté en donnant son fils en otage et en gageant sa rançon par la cession des villes de Neufchâteau, Clermont et Gondrecourt[64]. La ville est alors occupée quatorze ans par les Bourguignons, le versement de la rançon de 400 000 écus[65] traînant jusqu'en 1446[66]. En 1473, sous la pression du puissant Charles le Téméraire, le jeune et inexpérimenté René II cède à nouveau Neufchâteau aux Bourguignons. Cette seconde occupation va durer trois ans. Charles y séjourne ainsi par deux fois en 1476, la seconde fois lorsqu'il vient assiéger Nancy lors de la bataille qui lui sera fatale[67].

Sur le plan spirituel, Neufchâteau est dès la fin du XIIe siècle le siège d'un doyenné qui comprend, à l'aube du XVe siècle, dix-huit paroisses. La ville possède deux églises (Saint-Christophe et Saint-Nicolas) desservies par une douzaine de chapelains ; dix chapelles ; un prieuré (prieuré Notre-Dame[68]) ; deux couvents (couvent des Cordeliers[69] et couvent des Clarisses[70])[71].

Parmi les établissements charitables dont dispose la ville à la fin du Moyen Âge : l'hospice de la Maison-Dieu, au sud de la ville ; la maladredie de Rainval[72] ; un hôpital de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem[73] ; un hôpital de l'ordre du Saint-Esprit[74],[75].

Les Hospitaliers

Ancien établissement des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, datant d'environ 1292, relevant de la commanderie de Robécourt[76]. L'hôtel de Malte, actuelle sous-préfecture, est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [77],[78].

Époque moderne

Neufchâteau est l'une des seules villes du duché, avec Nancy, Toul et Pont-à-Mousson à avoir accueilli les États généraux de Lorraine, réunis en 1545 par la duchesse Christine de Danemark[79],[80].

Ses fortifications furent détruites par Richelieu[81].

En 1642, la ville est prise par les troupes françaises.

Après avoir été siège bailliager, Neufchâteau devient chef-lieu de bailliage par l'édit de juin 1751 du roi Stanislas, duc de Lorraine[39]. Le bailliage de Neufchâteau est alors l'un des dix-huit grands bailliages royaux de la généralité de Nancy[82]. Comme le reste du duché, la ville devient française en 1766 à la mort de Stanislas.

En 1776, Louis XVI donne l'ordre de construire une vaste caserne dans une ancienne carrière proche de l'hôpital du Saint-Esprit, afin d'y cantonner le régiment Royal cavalerie. C'est là le début d'une union longue de près de deux siècles entre la ville et la cavalerie. Les « Grandes Écuries »[83] sont construites en 1781[84], et seront occupées par plusieurs régiments de cavalerie jusqu'au milieu du XXe siècle, le dernier occupant étant la Garde républicaine mobile[85].

Époque contemporaine

Le , lorsque l'assemblée constituante crée les départements, Neufchâteau devient l'un des neuf chefs-lieux de district du département des Vosges[42]. Trois ans plus tard, la ville est débaptisée : répondant à une injonction du directoire des Vosges, le conseil municipal propose le de l'appeler Mouzon-Meuse, décision entérinée le par un décret de la Convention[86]. Elle conserve ce nom jusqu'en novembre 1795 et l'avènement du Directoire[39] ; les districts départementaux et leurs chefs-lieux sont alors supprimés. Le 28 pluviôse an VIII (), Neufchâteau reprend une notoriété départementale en devenant le chef-lieu du Ier arrondissement des Vosges[87]. La ville est occupée par des troupes étrangères lors de la fin des guerres napoléoniennes, notamment par des Cosaques et des Bavarois en janvier 1814[88].

Neufchâteau est citée par Karl Marx dans sa correspondance avec Friedrich Engels (lettre du ) : après Paris et Lyon, Neufchâteau est la troisième ville française à créer une section de l'Association internationale des travailleurs, fondée par Marx en Angleterre en 1864[89].

Dans le « quartier Rebeval », une caserne de 6 ha dotée de deux manèges et située au bord de la Meuse en périphérie ouest de la ville, Neufchâteau accueille, de la fin du XIXe siècle au début du XXe, divers régiments de cavalerie. Le premier à s'y installer en 1891 est le 5e régiment de hussards, suivi par le 17e puis le 5e régiment de chasseurs à cheval entre 1896 et 1907. Le 5e Hussards fait son retour dans la ville à la Première Guerre mondiale ; c'est là qu'il est dissous en 1921[90].

La ville est occupée par deux fois par des troupes prussiennes et allemandes lors de la guerre de 1870 et lors de la Seconde Guerre mondiale. Le , une centaine de prisonniers de guerre français, en majorité des tirailleurs sénégalais du 12e R.T.S., sont assassinés par des troupes allemandes dans une grange de la région de Neufchâteau[91].

En 2008[92], la cité néocastrienne a fait la une de la presse régionale en devenant la première commune française à dénoncer son contrat avec une grande compagnie internationale de traitement de l’eau, et a repris à son compte, sous forme de régie municipale, la gestion de l’eau.

Neufchâteau a fusionné avec les communes de Noncourt et de Rouceux en 1965[93]. Le , elle fusionne sous le régime de la commune nouvelle avec Rollainville[94], qui devient une commune déléguée.

Remove ads

Politique et administration

Résumé

Contexte

Origine de la municipalité

En 1220, Mathieu II, duc de Lorraine rendit hommage pour Neufchâteau et reconnut le tenir en fief de Blanche, comtesse de Troyes, et à de son fils, Thibaud IV, comte de Champagne. Une charte portant règlement municipal fut rédigée en 1224 par le prévôt Raoul de Neufchâteau et par « l'université des jurés », puis ratifiée et promulguée par Mathieu II. Au mois de 1231, ce dernier octroie aux habitants le droit d'élire « treize personnes de la commune de ladite ville » pour exercer les fonctions de jurés, et que ceux-ci se réunissent ensuite pour désigner un maire parmi eux[95]. Ces droits furent confirmés par le comte de Champagne qui avait déjà accordé une nouvelle charte de coutume à la ville. Une nouvelle, dont on a conservé le texte de 19 articles, a été octroyée en 1256 par le successeur de Mathieu II, Ferry III, duc de Lorraine en 1256.

Chef-lieu d'arrondissement

Neufchâteau est le chef-lieu d'un arrondissement ainsi que d'un canton qui regroupe 47 communes.

La communauté de communes de l'Ouest Vosgien compte environ 23 600 habitants, regroupant 70 communes.

Tendances politiques et résultats

Voici les résultats du 2d tour de la présidentielle à Neufchâteau : Emmanuel Macron (En Marche!) est en tête du scrutin, crédité de 57,54% des suffrages. Il devance Marine Le Pen (Front national) qui obtient 42,46% des suffrages exprimés.

On note un vote blanc à hauteur de 5,78% chez les votants[96].

Liste des maires

Jumelages

Comptes de la commune

Budget et fiscalité 2023

En 2023, le budget de la commune était constitué ainsi[101] :

- total des produits de fonctionnement : 8 615 000 €, soit 1 244 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 6 883 000 €, soit 994 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 4 523 000 €, soit 653 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 5 281 000 €, soit 763 € par habitant ;

- endettement : 5 434 000 €, soit 785 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 25,56 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 47,86 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,65 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2021 : médiane en 2021 du revenu disponible, par unité de consommation : 20 430 €[102].

Remove ads

Population et société

Résumé

Contexte

Démographie

Évolution démographique

Le maximum de population a été atteint en 1975 avec 8 741 habitants. Par la suite la population n'a cessé de diminuer pour arriver à 6 633 habitants en 2012. La commune a perdu un quart de sa population en moins de 40 ans.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[103]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[104].

En 2022, la commune comptait 6 813 habitants[Note 4], en évolution de +2,62 % par rapport à 2016 (Vosges : −2,96 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Pyramide des âges

En 2021, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,5 %, soit identique à la moyenne départementale (30,5 %). Le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 35 % la même année, alors qu'il est de 32,2 % au niveau départemental.

En 2021, la commune comptait 2 986 hommes pour 3 594 femmes, soit un taux de 54,62 % de femmes, largement supérieur au taux départemental (51,22 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La commune de Neufchâteau dispose de nombreux établissements d'enseignement sur son territoire :

- quatre écoles maternelles : Louise-Michel, Jean-Jaurès, Jean-Rostand et l'ensemble scolaire Jeanne-d'Arc ;

- quatre écoles primaires : Marcel-Pagnol, Jean-Jaurès, Louis-Pergaud, et l'ensemble scolaire Jeanne-d'Arc ;

- deux collèges : le collège Pierre-et-Marie-Curie[109] et le collège privé Jeanne-d’Arc ;

- deux lycées : le lycée général et technologique Pierre-et-Marie-Curie avec une classe de BTS Management des Unités Commerciales (MUC) fusionnée avec le lycée professionnel Le Haut-de-Bellieu, et le lycée professionnel privé Jeanne-d'Arc

- un groupement d'établissements (GRETA) de la Plaine-des-Vosges ;

- un institut de formation en soins infirmiers.

Manifestations culturelles et festivités

- Fête patronale de la ville en mai (fête foraine, esplanade des Marronniers)

- Fête de la Fougasse en juin

- Tricolore néocastrienne en juillet : course d’athlétisme

- Foire exposition de Neufchâteau en août (esplanade des Marronniers)

- Saint-Nicolas, le : défilé de chars « en présence » du saint patron de la Lorraine

- Festival des Arts de la Table et de la Gastronomie, en décembre (milliers de visiteurs) ; dégustations, produits du terroir, vins, cuisine régionale, meubles, linge de table, nappes, dentelles, porcelaines, faïences, verreries, cristalleries, coutellerie, compositions florales, etc. (centre culturel F.-Mitterrand et parc de la Mazarine)

- Fête du quartier de la Maladière Chaque dernier dimanche de juillet, le quartier de la Maladière laisse place le temps d'une journée à une fête foraine, brocante-vide grenier et animation.

Santé

Neufchâteau dispose d'un hôpital. Le centre hospitalier de l'Ouest-Vosgien regroupe deux sites : celui de Neufchâteau et celui de Vittel. La commune dispose de professionnels de santé : médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, dermatologue, gynécologues et ophtalmologistes, ainsi que quatre pharmacies.

Le site hospitalier de Neufchâteau comptait en 2018, 268 lits et places dont[110] :

- Médecine : 129

- Chirurgie : 30

- Gynéco-obstétrique : 15

- Moyen séjour : 48

- SSIAD : 46

Sports

La commune possède de nombreuses infrastructures sportives. Le complexe sportif de Neufchâteau dispose d'un stade de football avec piste d'athlétisme, d'une piscine avec deux bassins, de deux salles omnisports, de deux terrains de foot, de deux courts de tennis, d'un terrain de basket et d'un skate parc.

Grâce à la transmission de la compétence Culture et Sport des communes vers la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien, cette dernière gère désormais les équipements sportifs et culturels[111].

A noter la société de tir de Neufchâteau fondée dès 1877.

Le stand hippique 88 est le principal haras de la commune de Neufchateau, réputé dans tout le grand Est. Les cavaliers Néocastriens ont gagné de nombreux concours avec notamment la jument To Do Ben en chef de file. Son principal fait d'arme est une victoire lors du prix du Gros-Chène de l'hippodrome de Chantilly en s'imposant de justesse devant El Gringo.

Médias

- Presse écrite : Vosges Matin, L'abeille Neufchâteau, 100% Vosges, Vosges Hebdo, L'Echo des Vosges, Groupe BLE Lorraine

- Télévision : Vosges Télévision, France 3 Lorraine

- Radio : France Bleu Sud Lorraine, Magnum la radio, Radio Cristal Ouest Vosges[112]

Cultes

La Paroisse La-Croisée-Saint-Nicolas comprend les communes de : Frebécourt, Mont-lès-Neufchâteau, Neufchâteau, Rebeuville, Rollainville[113]. La ville est sous le diocèse de Saint-Dié qui couvre totalement le département des Vosges.

Remove ads

Économie

Résumé

Contexte

Commerce et industrie

Ville commerçante (dont la zone de chalandise varie entre 40 000 et 50 000 personnes[114]), à l’activité industrielle fondée sur le siège de style et l’ameublement (avec Liffol-le-Grand, Neufchâteau constitue la capitale française du meuble de style).

- Menuiserie, ébénisterie, ameublement

- Produits laitiers (Fromagerie de Neufchâteau - Groupe RIANS)

- Zone commerciale du Champ-le-Roi

- Zone industrielle des Torrières

- Zones d’activité de Rebeuval et Richevaux

- Zone d’activité de la Petite Champagne (en développement)

- Usine de régénération plastique Sorepla

- Centre hospitalier

- Sous-préfecture

- Le centre météorologique de Lorraine (CML Lorraine). Média météorologique lorrain.

- Commerces et services de proximité[115].

Tourisme et loisirs

Au confluent de la Meuse et du Mouzon dans un environnement naturel[116] (hêtraies, rivières classées), Neufchâteau constitue la base de départ de nombreux circuits de découverte, de l’archéologie gallo-romaine au souvenir de Jeanne d'Arc, des forteresses et églises médiévales aux curiosités géologiques et botaniques (hêtres tortillards).

Son centre-ville a récemment été classé « secteur sauvegardé »[117] ; moins d’une centaine de villes en France ont reçu ce privilège[118].

La commune possède un terrain de camping de 50 emplacements situé à proximité du complexe sportif.

L'office du tourisme de l'Ouest des Vosges est situé à Neufchâteau.

Remove ads

Culture locale et patrimoine

Résumé

Contexte

Lieux et monuments

Patrimoine mobilier classé au titre des monuments historiques[119] : église Saint-Christophe, église Saint-Nicolas, hôpital, couvent des sœurs du Saint-Esprit de Rouceux, hôpital du Saint-Esprit, tribunal d'instance, relevant de la compétence des Conservateurs des antiquités et objets d'art.

Vu son riche passé historique, Neufchâteau dispose d'un patrimoine architectural et artistique remarquable[120], l'ensemble du centre historique est inclus dans un secteur sauvegardé de 58 ha[121] et conserve de nombreux édifices de la Renaissance et de la période Classique :

- l'hôtel de Houdreville, actuelle mairie, avec son escalier sculpté style Renaissance italienne, classé au titre des monuments historiques par arrêté du [122] et sa cave voûtée classée par arrêté du [123],[122] ;

- l'hôtel de Malte, actuelle sous-préfecture ;

- la Maison des Goncourt et son pavillon de musique du XVIIIe siècle inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du , sa façade et sa toiture classées par arrêté du [124] ;

- le musée de la Poupée retraçant la vie quotidienne en Lorraine depuis 1850 (10, rue des Marronniers)[125] ;

- les lavoirs de Rouceux[126] ;

- maison, située à Ronceux 2 rue du Pressoir, logis dit le chateau d'un long bâtiment construit sur quatre caves couvertes en berceau plein cintre, inscrite aux monuments historiques par arrêté du [127] ;

- ensemble immobilier construit en 1750, comportant quatre bâtiments et corps de bâtiment séparés par des cours, situé 31 rue Saint-Jean, est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [128] ;

- maison du XVIIIe siècle ayant appartenu à la puissante famille de Sauville, située 3 place Carrière, inscrite avec son four à pain au titre des monuments historiques par arrêté du [129] ;

- maison construite à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la famille Sauville, située 13 rue de la comédie, inscrite monument historique par arrêté du [130] ;

- les maisons des n° 8, 21 et 25 de la place Jeanne d'Arc sont inscrites monuments historiques par l'arrêté du [131],[132],[133] ;

- les deux batiments aux n° 17 et 19 de la rue neuve sont inscrits monuments historiques par l'arrêté du [134],[135] ;

- les deux édifices des n°3 et 7 de la rue saint-Nicolas sont inscrits monuments historiques par l'arrêté du [136],[137] ;

- la salle avec son décor de l'ancien théâtre municipal est classée monument historique par l'arrêté du [138] alors que ses façades et toitures sont inscrites par le même arrêté ;

- maison au 21 avenue du Président Kennedy dont le décor intérieur de la pièce du rez-de-chaussée est inscrite aux monuments historiques par arrêté du [139].

Édifices religieux

- Église haute des XIIIe et XVe siècles, église basse ou crypte du XIIIe siècle, statuaire de l’onction du Christ du XVe siècle.

- Église Saint-Nicolas et sa crypte sont classées au titre des monuments historiques par arrêté du [140], La crypte, ou église basse, est située sous le chevet et exploite la déclivité du terrain : elle n'est pour ainsi dire pas enterrée, à l’est, elle est de plain-pied avec le sol extérieur. La nef principale est divisée longitudinalement en deux par une ligne de deux colonnes isolées. Elle communique avec une unique travée collatérale par deux arcades en plein cintre. Tout est voûté sur croisées d'ogives. La hauteur est d’environ 5 m. Voir une description détaillée avec plan et photos dans l’ouvrage Églises romanes des Vosges[141].

- Église Saint-Christophe : église des XIIIe et XIVe siècles[148], classée au titre des monuments historiques par arrêté du [149] dont la chapelle funéraire renferme une voûte à douze clés pendantes, véritable dentelle de pierre unique en France,

- et son orgue[157].

- Église paroissiale Saint-Anatole[158] ou Sainte-Ursule[159],[160],[161] de Noncourt.

- Chapelle du Saint-Esprit de l'ancien hôpital du XIIIe siècle inscrite monument historique par arrêté du [162],

- Chapelle de la maison de retraite, 12 Rue du Moulinot.

- Couvent des Augustines, 26 place Jeanne d'Arc du XVIIe siècle, actuel tribunal[167], est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [168].

- Croix de chemin en pierre du XVIe siècle, anciennement sur la commune de Noncourt, classée au titre des monuments historiques par arrêté du [169].

- Vestiges de la chapelle du prieuré Notre-Dame[141], place Carrière, actuellement dans l'enceinte de l'école Jean Rostand, inscrite monument historique par arrêté du [170],[171].

- l'église Saint-Christophe.

- l'église saint-Nicolas.

- l'église de Noncourt.

- l'église de Rouceux.

- la chapelle de l'ancien hôpital.

- la chapelle de la maison de retraite.

Autre monument

- Monument des enfants de l'arrondissement morts pour la patrie en 1870 inauguré en 1900, statue féminine en bronze, par Eugène-Jean Boverie, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [172],[173].

Équipements culturels

- Le Trait d'Union - Espace culturel François-Mitterrand : expositions, ateliers jeunes, spectacles, conférences, etc.

- Bibliothèque municipale Pierre-Marrot

- Cinéma Néopolis. Avant lui ont existé le cinéma Printania (1929-1987) et Le Scala (1925-2018)[174],[175]

- École municipale de musique

- Maison de la Culture et des Loisirs, équipée d'un planétarium, dont le dôme mesure 4 m de diamètre.

Gastronomie

Spécialités gastronomiques : tourte néocastrienne, quiche lorraine, pâté lorrain, mirabelle de Lorraine (tartes, confitures, eau-de-vie, charcuteries), tarte aux brimbelles (myrtilles), chardons lorrains, etc.

Personnalités liées à la commune

Nées à Neufchâteau

- François Rivard (1697-1778), mathématicien et philosophe.

- Jean-Claude Cherrier (1752-1823), homme politique, député des Vosges, sous-préfet de Neufchâteau.

- François Couhey (1752-1821), avocat et député de la Convention nationale et du Conseil des Cinq-Cents.

- Étienne-François Dralet (1760-1844), magistrat et agronome forestier.

- Nicolas François Roussel d'Hurbal (1763-1849), général d'Empire, commandeur de la Légion d’honneur.

- Joseph Louis d'Arbois de Jubainville (1764-1803), général des armées de la République.

- Pierre-Simon d'Alsace de Hénin-Liétard (1773-1825), comte d’Alsace et de l’Empire, chambellan de Napoléon Ier.

- François Costé (1789-1848), magistrat et homme politique, député des Vosges.

- Véridique Najean (1795-1874), homme politique né et décédé à Neufchâteau, député des Vosges de 1848 à 1849.

- Edmond Marie Petitjean (1844-1925), peintre et illustrateur.

- Paul Prosper Henrys (1862-1943), général.

- Lionel des Rieux (1870-1915), poète et journaliste.

- Louis Madelin (1871-1956), député des Vosges, historien, membre de l'Académie française.

- Jules Dhotel (1879-1967), médecin, sculpteur et prestidigitateur.

- Georges Corroy (1895-1981), géologue, doyen de la faculté des sciences de Marseille.

- Pierre Marot (1900-1992), historien médiéviste, directeur de l'École nationale des chartes, membre de l'Institut.

- Jacques Ballet (1908-2000), officier du groupe de bombardement Lorraine, compagnon de la Libération.

- François Rauber (1933-2003), pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre.

- Daniel Prévot (1940-2016), mathématicien, lichénologue et spéléologue, né à Rouceux (maintenant rattaché à Neufchâteau).

- Bernard Friot (1946-), sociologue et économiste.

- Michel Dinet (1948-2014), homme politique, député de Meurthe-et-Moselle, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle.

- Francis Delivré (1948-), sculpteur et peintre.

- Jean-François Hory (1949-2017), homme politique.

- Jean-Claude Lemoult (1960-), international de football.

- Stéphan Grégoire (1969-), pilote automobile.

Mortes à Neufchâteau

- Henriette de Lorraine (1605-1660), princesse de Phalsbourg et Lixheim, née à Nancy et décédée en l’hôtel de Houdreville.

- Charles-François Raoul (1759-1824), général des armées de la République et de l'Empire, né à Liffol-le-Grand.

- Nicolas Joseph Pougny (1760-1842), premier sous-préfet de Neufchâteau, puis député des Vosges, né à Liffol-le-Grand.

- Albert Voilquin (1915-1999), homme politique, député et sénateur des Vosges, né à Médonville.

- Jean Thouvenot (1918-2010), professeur et journaliste, né à Vittel.

- Alain Jacquot (1932-2018), chirurgien et député des Vosges, né à Saint-Loup sur Semouse.

Divers

- Jeanne d'Arc (1412-1431) fit sa communion à Neufchâteau et venait s’y réfugier lors des intrusions bourguignonnes.

- Nicolas François de Neufchâteau (1750-1828), né à Saffais (duché de Lorraine), écrivain, membre du Directoire, ministre de l’Intérieur, académicien et comte de l'Empire, habita Rouceux dans sa petite enfance (1752-1758), puis fit ses études au collège de Neufchâteau entre 1764 et 1766.

- Les littérateurs Edmond de Goncourt (1822-1896) et Jules de Goncourt (1830-1870) — les frères Goncourt — venaient passer leurs vacances dans la maison familiale de leur oncle, place Jeanne-d'Arc[176].

- La famille Poincaré est originaire de Neufchâteau. Raymond Poincaré (1860-1934), né à Bar-le-Duc, président de la République de 1913 à 1920, habita à Neufchâteau dans la rue qui porte son nom.

- René d'Avril (1875-1966), poète et journaliste, président de l'Académie de Stanislas en 1925 et en 1935, étudie au collège de Neufchâteau et y fait son service militaire.

- Gaston Gravier (1886-1915) géographe spécialiste de la Serbie, inscrit au Panthéon parmi les 560 écrivains morts pour la France, étudie au collège de Neufchâteau et y fait son service militaire.

- Georges Dumézil (1898-1986), linguiste, historien des religions, anthropologue et académicien, habita à Neufchâteau au no 28 de l'actuelle rue Victor-Martin entre 1907 et 1909.

- Walt Disney (1901-1966), producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain, séjourna à Neufchâteau entre février et août 1919 en tant que conducteur d'ambulance pour la Croix-Rouge[177].

- Henri Richelet (1944-2020), peintre, graveur et plasticien né à Frebécourt, passa son enfance et son adolescence à Neufchâteau.

Hôtes illustres

- Charles de Gaulle, à la libération de la ville en 1944.

- CAERTAS bemendaglion, en route vers le sud-est de l'archipel sigrist.

Héraldique

| Figure | Blasonnement |

|

Blason actuel

D'or, à la bande de gueules chargée de trois tours d'argent[178].

|

|

Ancien blason

De sinople, à un château de deux tours d'argent[179]. |

|

Sous le Premier Empire

D'argent, à la bande de gueules, chargée de trois tours crénelées d'or, franc-quartier à sénestre des villes de troisième ordre, qui est : de gueules à un N d'argent, surmonté d'une étoile rayonnante de même ; pour cimier, une corbeille remplie de gerbes d'or, à laquelle sont suspendues deux guirlandes, l'une à dextre, d'olivier, l'autre à sénestre, de chêne de sinople, nouées et attachées par des bandelettes de gueules[178]. |

Cadre de vie

Neufchâteau a reçu le label « ville fleurie » : deux fleurs attribuées par le conseil national des villes et villages fleuris de France au concours des villes et villages fleuris.

Remove ads

Pour approfondir

Bibliographie

- Patrimoine de Neufchâteau, sur inventaire-nancy.grandest.fr/

- Association d'étude pour la coordination des activités régionales musicales (Assécarm), Orgues Lorraine Vosges, Metz, Éditions Serpenoise, coll. « Inventaire national des orgues », , 677 p. (ISBN 2-8769-2093-X), p. 304 et 414-430.

- Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. III, Nancy, A. Leseure, , CCXL-620 p. (lire en ligne).

- Augustin Calmet, Notice de la Lorraine, t. II, Nancy, Louis Beaurain, ?1758, CXV-1024 p. (lire en ligne).

- Auguste Digot, « Essai sur l'histoire de la commune de Neufchâteau », Mémoires de la Société royale des sciences, lettres et arts de Nancy, vol. 1847, , p. 59-158 (lire en ligne)

- Réédité sous le titre Histoire de la commune de Neufchâteau, Autremencourt, Le Livre d'histoire-Lorisse, coll. « Monographies des villes et villages de France » (no 477), , 120 p. (ISBN 2-8776-0424-1)

- Julien Duvaux, 1939-1945 : Le Pays de Neufchâteau en guerre, Épinal, Éditions du Sapin d'or, , 262 p. (ISBN 2-8571-2010-9)

- Jacques Guillaume, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France (région Lorraine) (photogr. Gérard Coing), La Ville de Neufchâteau (Vosges), Metz, Éditions Serpenoise, coll. « Images du patrimoine » (no 139), , 96 p. (ISBN 978-2-8769-2214-3)

- Pierre Marot, « Neufchâteau en Lorraine au Moyen Âge », Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain, t. LXVIII (4e série, 18e volume : 1928-1929), , p. I-XXVIII et 1-198 (lire en ligne).

- Pierre Marot, « Neufchâteau en Lorraine au Moyen Âge (2e partie – suite et fin) », Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain, t. LXIX (4e série, 19e volume : 1930-1931), , p. 199-404 (lire en ligne).

- Réédité avec l'article précédent en un seul volume sous le titre Neufchâteau en Lorraine au Moyen Âge, Nancy, A. Humblot et Cie, , XXVIII-404 p.

- Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Patrimoine et culture du Pays de Neufchâteau : actes des 10e Journées d'études vosgiennes, 24, 25 et , Épinal, Fédération des sociétés savantes des Vosges, , 505 p. (ISBN 978-2-9522-1668-5)

- Charles-Laurent Salch (préf. Philippe Contamine, photogr. Dominique Martinez), Dictionnaire des châteaux et fortifications de la France au Moyen Âge, Strasbourg, Éditions Publitotal, (1re éd. 1979), 1287 p. (ISBN 978-2-8653-5070-4), p. 841.

- Charles-Laurent Salch, Atlas des villes et villages fortifiés en France – Début du Ve siècle à la fin du XVe siècle, Strasbourg, Éditions Publitotal, (1re éd. 1978), 495 p., p. 456.

- Inventaire national du patrimoine naturel : Neufchâteau

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Site de la mairie

- Site de l'office de tourisme

- (fr) Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région

Remove ads

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads