Timeline

Chat

Prospettiva

Physeter macrocephalus

specie di cetaceo Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Il capodoglio (Physeter macrocephalus o P. catodon Linnaeus, 1758) è un cetaceo odontoceto appartenente alla famiglia dei Fiseteridi (Physeteridae). Unico rappresentante del suo genere e della sua famiglia, è una delle tre specie ancora esistenti della superfamiglia Physeteroidea, insieme al cogia di de Blainville (Kogia breviceps) e al cogia di Owen (K. sima). Ha una distribuzione cosmopolita ed è presente in tutti gli oceani e in quasi tutti i mari del mondo. Tuttavia, solo i maschi si avventurano nelle acque artiche e antartiche, mentre le femmine rimangono con i piccoli in acque più calde.

Con una lunghezza che, nei maschi, può superare i 20 metri, il capodoglio è il più grande predatore del mondo. La sua testa rappresenta un terzo della lunghezza totale dell'animale. Si nutre principalmente di calamari e pesci, in proporzioni variabili a seconda dell'area geografica. È noto per i suoi record di apnea, potendo raggiungere profondità fino a 2250 metri,[2][3] una prestazione che nessun altro mammifero, a parte lo zifio[N 1] e l'elefante marino del sud, può eguagliare. Le sue vocalizzazioni, costituite da serie di click, sono i suoni più potenti prodotti da un animale e vengono utilizzate per comunicare, identificarsi e localizzarsi a vicenda.[4]

I capodogli vivono in gruppi chiamati pod. Femmine e maschi formano gruppi separati: le femmine rimangono vicine ai loro piccoli e si aiutano reciprocamente per proteggerli e allattarli. Partoriscono ogni 3-7 anni e si prendono cura della prole per oltre 10 anni.

Non esistono predatori naturali in grado di sopraffare un capodoglio adulto sano; solo le orche talvolta si avventurano ad attaccare un pod per cercare di uccidere un piccolo. Tuttavia, dal XVIII secolo fino alla fine del XX, la caccia a questa specie – per ottenere spermaceti, olio, ambra grigia e avorio – divenne un'attività industriale di grande rilevanza. Grazie alle sue dimensioni, però, il capodoglio a volte riusciva a difendersi efficacemente dai balenieri, come dimostra il celebre caso di un esemplare di 25 metri[5] che attaccò e affondò la baleniera americana Essex nel 1820 (un episodio che si ritiene abbia ispirato il famoso romanzo Moby Dick). Le popolazioni di capodoglio furono gravemente colpite dalla caccia intensiva, subendo una riduzione del 67%. Nel 1985, la Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene ha garantito piena protezione alla specie, che da allora è classificata come vulnerabile.

Remove ads

Descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Dimensioni

Con dimensioni che, nei maschi adulti, possono raggiungere i 20,5 metri di lunghezza e le 57 tonnellate di peso, il capodoglio è il più grande rappresentante degli odontoceti.[7][8] Per confronto, i secondi odontoceti più grandi, i berardi, raggiungono una lunghezza massima di 12,8 metri e un peso di «appena» 15 tonnellate.[9] Al Nantucket Whaling Museum è conservata una mandibola lunga 5,5 metri, appartenente a un individuo che si stima misurasse 24 metri. L'esemplare che si ritiene abbia affondato la Essex – uno degli episodi che hanno contribuito alla leggenda di Moby Dick – è stato descritto come un gigante di 26 metri.[10] Tuttavia, individui «eccezionali» di queste dimensioni sono oggi estremamente rari: la caccia sistematica, infatti, ha portato a una riduzione delle dimensioni medie. I maschi più grandi erano particolarmente ricercati, soprattutto nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. Oggi, generalmente, i maschi adulti non superano i 18,3 metri di lunghezza e le 51 tonnellate di peso.[6]

La specie presenta un marcato dimorfismo sessuale. Alla nascita, maschi e femmine hanno dimensioni simili, ma negli adulti i maschi risultano in media dal 30% al 50% più lunghi e fino a tre volte più pesanti.[7] Le femmine, infatti, raggiungono una lunghezza media di 11 metri e un peso di 14 tonnellate, mentre i maschi misurano mediamente 16 metri e pesano 41 tonnellate.[6]

Morfologia generale

La forma del capodoglio è inconfondibile. Il capo enorme, che costituisce da un quarto a un terzo della lunghezza complessiva dell'animale, ha una sagoma tipicamente squadrata, tronca anteriormente, fortemente compressa lateralmente, con un solco longitudinale su ciascun lato che ne restringe la sezione centrale. Lo sfiatatoio, con un unico orifizio (come in tutti gli odontoceti), è di forma sigmoide e si trova all'estremità del rostro sulla sinistra, posizionato su una leggera protuberanza.[7] Questo conferisce al soffio dell'animale un aspetto caratteristico: proiettato in avanti e leggermente a sinistra, un caso unico tra i cetacei.

La coda è molto larga, triangolare, con un marcato seno interlobare e un margine posteriore tipicamente rettilineo. Può raggiungere una lunghezza di 4 metri e viene sollevata fuori dall'acqua quando il cetaceo si immerge.[7] Il capodoglio non possiede una vera pinna dorsale, ma presenta una serie di creste sul terzo posteriore del dorso. La più grande di queste, una gobba triangolare, può essere confusa con una pinna dorsale a causa della sua forma.[6] Le pinne pettorali sono corte e allargate. Il pene è retrattile e, a riposo, rimane all'interno del corpo, mentre i testicoli sono interni per migliorare l'idrodinamicità. Le mammelle si trovano nei solchi laterali, su entrambi i lati della vulva.[11][12]

La superficie del corpo, a partire dal capo verso la parte posteriore, non è liscia come quella della maggior parte delle balene più grandi. Presenta, invece, lievi corrugamenti ondulati e irregolari, che possono essere paragonati alla superficie di una prugna secca. Inoltre, il corpo mostra spesso segni rettilinei e numerose cicatrici, causate da combattimenti tra maschi o da scontri con calamari giganti.[13] La colorazione è uniformemente grigio scuro, spesso con tonalità brunastre. Nella regione della bocca, lungo l'esterno della mascella superiore e della mandibola, la pelle è spesso bianca. Possono inoltre comparire chiazze biancastre più sfumate su altre parti del corpo. Sono noti rari casi di esemplari albini.[14][15] Nelle acque calde, i capodogli effettuano una muta costante, perdendo ampi lembi di pelle che spesso vengono mangiati dai pesci circostanti. Questo processo aiuta i cetacei a liberarsi di alcuni parassiti. La muta è meno frequente nelle acque più fredde.[16] Talvolta, gli individui si strofinano tra loro per rimuovere più efficacemente frammenti di epidermide.[17]

Cranio e denti

L'anatomia interna del capo smisurato del capodoglio è particolarmente interessante, poiché la forma del cranio è notevolmente diversa da quella del capo nel suo complesso. La scatola cranica, relativamente piccola, è situata piuttosto indietro, mentre dalla sua parte anteriore si protende una sorta di piastra ossea, che si affina arrotondandosi verso l'apice del muso. Le ossa che formano questa struttura sono i mascellari e le mascelle, con la partecipazione del lungo vomere, situato al di sotto della linea mediana. Nella parte posteriore, i mascellari si espandono incurvandosi lateralmente e ripiegandosi verso l'interno fino a raggiungere il grande osso sopraoccipitale, che costituisce la volta della scatola cranica. Tra queste due ossa si forma una fossa, al cui fondo si aprono le cavità nasali: quella sinistra è grande, mentre quella destra è più piccola. Le ossa omologhe dei due lati del cranio hanno dimensioni diverse, contribuendo in modo asimmetrico alla struttura della scatola cranica. Questo rende l'architettura del capo del capodoglio intrinsecamente asimmetrica. Le parti molli del capo si appoggiano alla fossa descritta, che i balenieri di un tempo chiamavano «cocchio di Nettuno». All'estremità del capo, queste parti molli si innalzano ampiamente al di sopra della mascella che le sostiene.[18]

La mandibola è lunga e sottile, situata sotto il capo, con l'apice arretrato rispetto all'estremità anteriore del rostro. Quando chiusa, si incastra perfettamente in un recesso sotto il capo, diventando praticamente invisibile. I denti sono ben sviluppati solo nella mandibola: nei maschi più grandi possono raggiungere i 25 centimetri di lunghezza e un peso di 500 grammi.[11][19] Ogni emimascella contiene 20-26 denti.[7] Tuttavia, la loro funzione rimane incerta, poiché non sembrano necessari per catturare e mangiare i calamari. Sono stati segnalati individui privi di denti in perfette condizioni di salute. Si ipotizza che i denti vengano utilizzati principalmente negli scontri tra maschi,[20] dato che questi ultimi presentano spesso cicatrici che sembrano essere causate dai denti. Nella mascella superiore, i denti sono vestigiali e raramente erompono dalle gengive.[21] I denti d'avorio, grandi e conici, venivano spesso incisi dai marinai durante le lunghe attese in mare, raffigurando scene di caccia o immagini della vita a terra. Questi oggetti artigianali, noti come scrimshaw, sono oggi considerati preziosi cimeli. Nella regione golare del capodoglio si trovano da due a dieci solchi, corti e profondi.

- Scultura di Dirk Claesen nei Paesi Bassi in legno, alluminio e poliestere, raffigurante un capodoglio spiaggiato, con la bocca aperta.

- Base della mandibola di uno scheletro di capodoglio proveniente da un museo danese.

- Dente di capodoglio nella mano di un uomo.

- Dente completo di capodoglio.

Respirazione e immersioni

Il capodoglio è, insieme agli zifidi e agli elefanti marini, uno dei mammiferi marini che si immerge più in profondità. Il record di immersione è detenuto da uno zifio che, nel 2018, ha raggiunto i 2992 metri durante un'immersione della durata di 138 minuti. Il capodoglio, invece, è in grado di immergersi per oltre due ore e raggiungere profondità superiori ai 2000 metri.[22] L'analisi dei contenuti stomacali ha suggerito che questi cetacei possano raggiungere profondità abissali.[23][24] Tuttavia, le immersioni abituali durano meno di mezz'ora[7] e si limitano a profondità inferiori ai 500 metri.[25] A tali profondità, alcuni esemplari sono morti annegati dopo essersi impigliati in cavi telefonici transoceanici.[26] In superficie, il capodoglio nuota a una velocità media di circa 8 chilometri all'ora. Quando il mare è calmo, non è raro osservare grossi individui immobili sulla superficie. Se spaventati, questi cetacei possono fuggire raggiungendo velocità di 30 chilometri orari.[27]

Il capodoglio ha sviluppato numerosi adattamenti per affrontare le enormi variazioni di pressione durante le immersioni. La gabbia toracica flessibile impedisce il collasso dei polmoni, mentre il metabolismo può rallentare (bradicardia) per risparmiare ossigeno.[24][28][29] Le vene, grandi ed elastiche, e le retia mirabilia possono trattenere ampie quantità di sangue, compensando i vuoti creati dalla compressione dell'aria.[30] La mioglobina, proteina che immagazzina ossigeno nei tessuti muscolari, è presente in quantità molto elevate:[31][N 2] 5,7 grammi per 100 grammi di muscolo, rispetto agli 0,5 grammi dell'uomo.[32] Il sangue del capodoglio contiene un alto livello di globuli rossi ricchi di emoglobina, che permettono di trasportare più ossigeno. Durante le immersioni, il sangue ossigenato viene prioritariamente reindirizzato al cervello e ad altri organi vitali.[33][34][35] Inoltre, l'organo dello spermaceti può contribuire a regolare la galleggiabilità,[36] come descritto nella sezione dedicata.

Nonostante questi adattamenti, le immersioni ripetute a grandi profondità possono avere effetti negativi. Molti capodogli anziani presentano lesioni ossee dovute alla presenza di bolle di azoto, simili a quelle riscontrate nei subacquei affetti da malattia da decompressione. Questa necrosi è più comune negli esemplari più vecchi, mentre gli individui giovani mostrano scheletri generalmente intatti. Queste osservazioni indicano che anche i capodogli possono essere vulnerabili a una risalita troppo rapida, che potrebbe rivelarsi fatale.[37]

Tra un'immersione e l'altra, il capodoglio riemerge per respirare per circa otto minuti.[7] Durante questo periodo, respira a un ritmo di 3-5 volte al minuto a riposo, che sale a 6-7 volte al minuto dopo un'immersione. Il soffio, caratteristico e rumoroso, consiste in un getto unico che può raggiungere i 15 metri d'altezza e punta in avanti e verso sinistra con un angolo di 45°. Prima di immergersi, le femmine e i giovani respirano ogni 12,5 secondi in media, mentre i maschi di grandi dimensioni hanno un intervallo più lungo, pari a 17,5 secondi.[38] La velocità media di discesa è di 120 metri al minuto, ma può raggiungere i 600 metri al minuto per brevi tratti. La velocità di emersione è leggermente superiore: in meno di un quarto d'ora, un capodoglio può scendere fino a un chilometro di profondità e risalire.[32]

Cervello e sensi

Il cervello del capodoglio può pesare fino a 8 chilogrammi, risultando il più grande del regno animale.[39][40] Tuttavia, questo dato non deve essere interpretato come un indicatore diretto di intelligenza, poiché le dimensioni del cervello non sono proporzionali alla capacità cognitiva. Inoltre, il rapporto tra il peso del cervello e l'enorme massa corporea del capodoglio è inferiore rispetto a quello di molti altri cetacei più piccoli e delle scimmie antropoidi, inclusi gli esseri umani .[40][41] Nonostante ciò, numerosi studi etologici hanno dimostrato che l'intelligenza del capodoglio è paragonabile a quella di altri mammiferi marini intelligenti, soprattutto in relazione alla complessa organizzazione sociale.[11][42]

In proporzione alle dimensioni del corpo, gli occhi del capodoglio sono più piccoli rispetto a quelli di altri cetacei. Inoltre, non hanno la struttura tipica dei mammiferi: la camera anteriore dell'occhio è quasi inesistente, ridotta a una sottile fenditura tra la pupilla e la cornea. L'impossibilità di ruotare il bulbo oculare, bloccato nell'orbita, crea aree cieche sia nella parte frontale sia in quella posteriore del campo visivo. Di conseguenza, per i capodogli l'ecolocalizzazione è probabilmente un senso più rilevante della vista.[43] Come gli altri odontoceti, i capodogli utilizzano il principio del sonar per individuare le prede. Il suono in uscita viene generato dalla vibrazione dell'aria spinta attraverso le narici ossee e le labbra foniche, una struttura nota anche come «muso di scimmia», situata all'estremità della testa.[44] La propagazione e il modellamento del suono sono resi possibili dalla particolare anatomia del cranio, del melone e delle diverse sacche d'aria presenti nella testa, che contribuiscono a focalizzare i segnali acustici. La mandibola, invece, svolge un ruolo chiave nella ricezione dell'eco di ritorno: l'eco viene captato attraverso la mandibola e trasmesso, tramite un canale interamente riempito di grasso, all'orecchio interno.[45][46]

Organo dello spermaceti e melone

Il nome «capodoglio» deriva dal fatto che gran parte della testa di questo animale è occupata dall'enorme «organo dello spermaceti»: una massa spugnosa impregnata di una sostanza nota anche come «olio di balena», lo spermaceti, caratterizzata da proprietà simili alla cera.[47]

L'organo dello spermaceti è una sorta di grande serbatoio contenente questa sostanza. Chiamato case («cassa» o «serbatoio») dai balenieri del XIX secolo, è delimitato da pareti estremamente dure e fibrose e può contenere fino a 1900 litri di spermaceti.[48] Questo organo è proporzionalmente più grande nei maschi.[49] Lo spermaceti è una miscela di trigliceridi e cere, con una proporzione di cere che aumenta con l'età del capodoglio: 38-51% nei piccoli, 58-87% nelle femmine adulte e 71-94% nei maschi adulti.[50] Inoltre, lo spermaceti al centro dell'organo contiene una maggiore quantità di cere rispetto alle zone periferiche.[51] La velocità di propagazione del suono nello spermaceti è di 2684 m/s (a 40 kHz e 36 °C), quasi il doppio rispetto a quella dell'olio contenuto nel melone di un delfino.[52]

Sotto l'organo dello spermaceti si trova il junk, una struttura analoga al melone degli altri odontoceti. Chiamato così perché diviso in segmenti da membrane di cartilagine (to junk significava «tagliare in pezzi»), l'organo potrebbe essere coinvolto nella dispersione dell'energia generata durante i combattimenti tra maschi.[53][53][54][55]

La funzione dell'organo dello spermaceti è stata a lungo oggetto di studio. Una teoria diffusa lo collega alle immersioni profonde: secondo questa ipotesi, i condotti nasali e i seni dell'organo potrebbero controllare il raffreddamento e il riscaldamento della sostanza cerosa, che solidificherebbe a 29 °C, aumentando la densità del capo e favorendo la discesa.[56][57] Durante la risalita, un aumento del flusso sanguigno riscalderebbe lo spermaceti, incrementando la spinta di galleggiamento.[58] Tuttavia, studi recenti hanno messo in dubbio questa teoria, evidenziando l'assenza di strutture anatomiche per lo scambio di calore.[59][60] Inoltre, un raffreddamento dello spermaceti potrebbe compromettere l'ecolocalizzazione del capodoglio, cruciale per la caccia nelle profondità.

Altri studiosi ipotizzano che l'organo svolga un ruolo nei combattimenti tra maschi, fungendo da ariete.[61] Questa ipotesi, avanzata anche da Hermann Melville in Moby Dick, è supportata da documenti storici, come gli incidenti della Essex e della Ann Alexander, navi affondate da capodogli.[53]

Più recentemente, è stato suggerito che l'organo dello spermaceti possa agire come una cassa di risonanza per l'emissione e l'orientamento dei suoni.[47]

La testa del capodoglio contiene due condotti nasali, attraverso cui passa l'aria. Il condotto sinistro, parallelo all'organo dello spermaceti, termina direttamente nello sfiatatoio. Il condotto destro, invece, passa sotto l'organo dello spermaceti e conduce l'aria alle labbra foniche, situate davanti al muso. Queste labbra producono suoni che vengono trasmessi attraverso lo spermaceti e riflessi dalla sacca frontale.[62] La sacca frontale, situata all'estremità posteriore dell'organo dello spermaceti, ha una parete posteriore irregolare, ricoperta di protuberanze piene di liquido e separate da scanalature. Queste scanalature intrappolano una pellicola d'aria, formando un eccellente specchio sonoro, indipendentemente dall'orientamento o dalla profondità del cetaceo.[52]

- Le labbra foniche.

- La sacca frontale. La superficie è ricoperta da protuberanze piene di fluido.

- Pezzo della parete posteriore della sacca frontale. La pellicola d'aria che si forma tra le protuberanze costituisce un eccellente specchio sonoro.[52]

Remove ads

Biologia

Riepilogo

Prospettiva

Organizzazione e comportamento sociale

Il capodoglio presenta una complessa struttura sociale organizzata in due unità principali: i gruppi familiari e i gruppi di maschi scapoli. I gruppi familiari sono composti da femmine adulte e dai loro piccoli di entrambi i sessi e contano generalmente una ventina di individui. Le femmine rimangono nel gruppo di nascita per tutta la vita,[63] mentre i maschi, una volta raggiunta la maturità sessuale, tra i 15 e i 21 anni, abbandonano il gruppo familiare per unirsi a un gruppo di scapoli. All'interno dei gruppi familiari, le relazioni sono relativamente stabili, e la prolungata dipendenza dei piccoli dagli adulti favorisce l'apprendimento e la cooperazione, come l'allevamento collettivo della prole e l'allattamento condiviso.[7] Talvolta, più gruppi familiari possono unirsi a formare super-gruppi che contano diverse centinaia di individui.[64]

I gruppi di scapoli, invece, sono formati esclusivamente da maschi di dimensioni ed età simili. I giovani tendono a formare gruppi numerosi, fino a 50 esemplari,[65] mentre i maschi adulti di grandi dimensioni sono solitari o si aggregano in piccoli gruppi di 2-5 individui. Durante la stagione riproduttiva, i maschi adulti si uniscono temporaneamente ai gruppi familiari per accoppiarsi, rimanendo con le femmine solo per alcune ore prima di cercare altri gruppi.

Per quanto riguarda i predatori naturali, il capodoglio ne ha pochi oltre all'uomo. Le orche, e in rari casi i globicefali e le pseudorche, possono attaccare i giovani e le femmine, che sono più vulnerabili.[66][67] Questi predatori tendono a isolare un giovane dal gruppo, ma in caso di attacco le femmine adulte adottano una formazione difensiva chiamata «a margherita». In questa disposizione, possono rivolgere le teste al centro e le code verso l'esterno, per colpire gli aggressori, oppure disporre le teste verso l'esterno per mordere i predatori. In entrambe le configurazioni, i piccoli e i giovani sono protetti al centro.[7] Questo comportamento era noto ai balenieri, che lo sfruttavano per attirare un intero gruppo e abbattere più esemplari.[68] Le orche, se numerose, possono talvolta uccidere una femmina adulta, ma i maschi di grandi dimensioni sono generalmente immuni agli attacchi grazie alla loro imponente corporatura e forza.[69]

Durante le battute di caccia, i gruppi di femmine e giovani si disperdono in un fronte sparso, allontanandosi di alcune centinaia di metri ma mantenendo una disposizione organizzata. Gli individui si immergono indipendentemente per catturare calamari in profondità, ma si riuniscono successivamente per il riposo, generalmente nel pomeriggio. In questa fase, i capodogli si dispongono vicini e quasi immobili, a pochi metri di profondità o al pelo dell'acqua. Durante il riposo, che nei cetacei è parziale e alternato tra gli emisferi cerebrali, la soglia di attenzione si riduce. Tuttavia, il riposo in gruppo offre una strategia efficace per proteggere i giovani da eventuali predatori come le orche. Al contrario, i maschi adulti tendono a riposare in solitudine, dato che la loro imponenza li rende meno vulnerabili agli attacchi.

Un comportamento particolarmente suggestivo è la posizione verticale assunta dai capodogli durante il sonno. In questa configurazione, i cetacei rimangono con la testa rivolta verso la superficie, creando l'impressione di grandi «palloncini» che sembrano ancorati al fondo da corde invisibili. Questo spettacolo, osservato in diverse occasioni, evidenzia l'adattamento unico del capodoglio alle sue esigenze di riposo e sicurezza.[65]

Vocalizzazioni

Una serie di click normali.

Una serie di click rapidi.

Il repertorio vocale del capodoglio è relativamente semplice e consiste principalmente in serie di suoni a impulsi, detti click, che ricordano il suono di un martello che batte su un pezzo di legno. All'inizio dell'era dell'esplorazione acustica subacquea, tra le due guerre mondiali, queste vocalizzazioni vennero attribuite a un ipotetico «pesce falegname». I click vengono emessi soprattutto durante le immersioni, mentre gli esemplari in superficie o quelli solitari sono generalmente silenziosi. Ogni battito, percepibile in buone condizioni fino a oltre 10 chilometri di distanza, è composto da una serie di 1-9 impulsi, con una durata complessiva che varia tra 2 e 30 millisecondi. La banda di frequenza dei click è molto ampia, spaziando da 200 Hz a 32 kHz. Questi suoni vengono prodotti in sequenze regolari, con intervalli che variano tra 0,01 e 10 secondi, e le sequenze possono durare oltre 20 minuti. La struttura degli impulsi che compongono ciascun click, secondo alcuni studiosi, potrebbe permettere di determinare le dimensioni dell'animale che li ha prodotti. Spesso, le sequenze terminano con una breve serie di impulsi emessi in modo irregolare ma ripetitivo, detta coda, che potrebbe trasmettere informazioni sull'individuo, sul gruppo sociale o sulla popolazione di appartenenza.[11][70]

I click del capodoglio, che possono raggiungere intensità di circa 230 decibel a un metro di distanza,[71] svolgono diverse funzioni. I capodogli utilizzano i click per trasmettere informazioni ai conspecifici, favorendo l'interazione sociale e la coesione del gruppo. Durante la caccia, i click diventano più ravvicinati, formando suoni simili a ronzii (detti buzz), utili per localizzare le prede. Alcuni ricercatori ipotizzano che l'elevata intensità dei click possa essere utilizzata per stordire le prede (vedi la sezione «Ricerca del cibo»).

Nel 2002, i cetologi Luke Rendell e Hal Whitehead, dell'Università Dalhousie, hanno identificato i cosiddetti «clan vocali» (vocal clans): gruppi sociali accomunati da una «lingua» condivisa o, più cautamente, da vocalizzazioni che presentano schemi e strutture distintive, specifiche di un determinato gruppo sociale.[72] Questi clan vocali rappresentano un'importante componente della complessa struttura sociale del capodoglio, suggerendo che i click non siano solo segnali acustici per la caccia o la navigazione, ma anche un elemento chiave per il mantenimento delle relazioni sociali e culturali.

Ciclo vitale e riproduzione

I capodogli rappresentano un esempio eccellente di specie che adotta la strategia K.[6][14][73] Questa strategia riproduttiva si caratterizza per un ambiente stabile, un basso tasso di natalità, un significativo livello di cure parentali, uno sviluppo lento e un'elevata longevità.[7]

La modalità di scelta del partner nei capodogli non è ancora del tutto compresa. Alcune evidenze suggeriscono l'esistenza di relazioni gerarchiche tra i maschi, mentre altre indicano che la selezione del partner possa dipendere dalla scelta delle femmine.[74] A differenza dei misticeti, che seguono cicli riproduttivi stagionali rigidi, gli odontoceti – e in particolare i capodogli – mostrano schemi più flessibili. La stagione riproduttiva del capodoglio è infatti prolungata, estendendosi da metà inverno a metà estate.[11] La gestazione dura 14-15 mesi, e i piccoli nascono in primavera o estate. Alla nascita, misurano circa 4 metri e pesano tra 500 e 800 chilogrammi.[6] Il loro colore è più chiaro rispetto agli adulti.[11] Durante il parto, gli altri membri del branco rimangono vicini alla partoriente, offrendo assistenza.

Il piccolo viene allattato per almeno due anni, nonostante inizi a consumare cibo solido prima del primo anno di vita. Anche dopo lo svezzamento, può continuare a ricevere latte: le femmine fino a 7 anni e mezzo, i maschi fino a 13 anni. L'allattamento dei capodogli è un processo unico: il piccolo non ha labbra per succhiare e i capezzoli della madre sono invertiti. Grazie a riprese video moderne, si è scoperto che il piccolo inserisce la mascella inferiore nella cavità del capezzolo e il latte, denso come yogurt e dieci volte più grasso del latte umano, gli viene iniettato direttamente in bocca.[11]

Le femmine raggiungono la maturità sessuale tra i 7 e i 13 anni, quando misurano 8-9 metri, mentre i maschi maturano più tardi, tra i 18 e i 21 anni, raggiungendo una lunghezza di 11-12 metri. Le femmine adulte entrano in estro una volta ogni 3-5 anni.[6] Dopo aver raggiunto la maturità sessuale, i maschi si spostano verso latitudini più elevate, dove trovano acque fredde e abbondanti risorse alimentari.[6] Le femmine, invece, sono più sedentarie e rimangono in regioni a latitudini più basse. I maschi tornano in queste aree solo per accoppiarsi, tra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate, favorendo così una maggiore mescolanza genetica.[75][76]

La durata massima della vita di un capodoglio sembra superare i 70 anni.[7]

Alimentazione

Dieta

Il capodoglio è il più grande predatore attualmente esistente sulla Terra. La sua dieta è principalmente composta da calamari mesopelagici, motivo per cui è definito una specie teutofaga. Le femmine e i giovani si nutrono prevalentemente di calamari di diverse specie, con un peso che varia da 100 grammi a 10 chilogrammi, e in misura minore di pesci. I maschi adulti, invece, preferiscono calamari di dimensioni maggiori e possono catturare enormi esemplari di calamaro gigante antartico (Mesonychoteuthis hamiltoni), che può superare i 14 metri di lunghezza, o di calamaro gigante del genere Architeuthis. Questi cefalopodi, catturati a profondità superiori ai 1000 metri, lasciano spesso cicatrici sulla pelle dei capodogli, causate dai becchi taglienti e dalle ventose dentate dei loro tentacoli. Nei maschi più anziani, la pelle è frequentemente cosparsa di centinaia di queste cicatrici circolari.[85] I pesci costituiscono una componente secondaria della dieta e includono specie nectoniche e bentoniche di grandi dimensioni, come tonni, barracuda e squali.[27] Un esempio estremo è rappresentato da uno squalo elefante (Cetorhinus maximus) di 2,5 metri trovato nello stomaco di un capodoglio catturato alle Azzorre.[27] Inoltre, si ipotizza che il capodoglio possa predare lo squalo dalla bocca grande (Megachasma pelagios), una specie rara e di grandi dimensioni, poiché sono stati osservati tre capodogli interagire con un esemplare di questa specie.[86][87][88]

Gli studi sulla dieta del capodoglio hanno mostrato differenze significative in base alla località. Analizzando i contenuti stomacali, in particolare i becchi di calamaro, è possibile stimare il peso delle prede e quantificare il consumo di cefalopodi. Ad esempio, alle Galápagos una ricerca ha evidenziato che i calamari dei generi Histioteuthis (62%), Ancistrocheirus (16%) e Octopoteuthis (7%) erano le prede principali, con un peso compreso tra 12 e 650 grammi.[89] Nell'Australia meridionale, gli stomaci degli esemplari spiaggiati contenevano calamari, crostacei, frammenti di plastica e nematodi. Le variazioni nella dieta sembravano dipendere dalla posizione geografica e dal sesso, piuttosto che dall'età.[77] In Nuova Zelanda, uno studio sugli esemplari catturati nello stretto di Cook ha rilevato un rapporto di massa tra calamari e pesci di 1,69:1.[90]

La dieta a base di calamari è all'origine della produzione di ambra grigia, una sostanza formata nell'apparato digerente del capodoglio per reazione ai becchi indigeribili dei cefalopodi. Sebbene di norma i capodogli rigurgitino queste parti, una piccola quantità si accumula nello stomaco, dove viene inglobata in una secrezione grassa come risposta difensiva. Con il tempo, questa secrezione si indurisce, formando l'ambra grigia, un processo simile alla formazione delle perle nei molluschi o dei bezoar nei ruminanti. Dopo la morte del capodoglio, l'ambra grigia si libera dalla carcassa, galleggia per anni e, infine, approda sulle spiagge dove viene raccolta.[91][92]

Ogni giorno, un capodoglio consuma una quantità di cibo pari al 3% del suo peso corporeo. Si stima che, durante i circa 120 giorni trascorsi nelle acque antartiche, 85000 capodogli consumino 12 milioni di tonnellate di cefalopodi, che rappresentano il 95% della loro dieta.[27] Su scala globale, il consumo annuale di prede da parte dei capodogli è stimato in circa 100 milioni di tonnellate, una quantità superiore al consumo totale annuo di animali marini da parte dell'uomo.[93]

Ricerca del cibo

I capodogli si alimentano esclusivamente in acque profonde, effettuando immersioni che variano da 400 a oltre 1000 metri, con punte che possono raggiungere quasi 3000 metri. Queste immersioni durano solitamente tra 45 minuti e più di 2 ore, intervallate da una pausa di circa 10 minuti in superficie per respirare. Durante il tuffo iniziale, il capodoglio solleva caratteristicamente la pinna caudale fuori dall'acqua prima di inabissarsi, mentre discese e risalite avvengono quasi in verticale.[94]

Nonostante i numerosi studi, le modalità con cui i capodogli cacciano rimangono per lo più sconosciute, poiché nessuno è mai riuscito a osservare un esemplare in azione nelle profondità marine. Diverse ipotesi cercano di spiegare come catturino le loro prede. Una teoria suggerisce che i capodogli usino l'ecolocalizzazione per localizzare i calamari, sfruttando le emissioni acustiche.[95] Un'altra ipotesi attribuisce un ruolo alla bioluminescenza di molti calamari predati, che li renderebbe visibili anche nelle profondità buie. Altri studiosi suppongono una forma di predazione passiva, in cui il capodoglio resta immobile con la bocca aperta, attendendo che le prede vi entrino spontaneamente,[11] o che la colorazione bianca della bocca serva ad attrarre visivamente i calamari.[27]

Le tecniche di cattura rimangono tuttavia avvolte nel mistero. I denti, ad esempio, sembrano avere un ruolo secondario, poiché i giovani capodogli iniziano a cacciare già dal primo anno di vita, quando i denti non sono ancora spuntati (questo avviene solo intorno all'ottavo anno). Inoltre, esemplari con mandibole deformate o danneggiate sono stati trovati in perfetto stato di nutrizione, suggerendo che la capacità di ingerire per suzione sia cruciale nella cattura delle prede. Una teoria alternativa ipotizza che i capodogli possano tramortire le prede con intense emissioni acustiche, ma questa ipotesi non è stata ancora confermata.[96]

Uno studio del 2010 ha evidenziato che le femmine di capodoglio potrebbero cooperare nella caccia ai calamari di Humboldt (Dosidicus gigas), migliorando così l'efficienza predatoria e aumentando il successo alimentare.[97] Questo comportamento cooperativo si inserisce in una più ampia strategia sociale che contraddistingue la specie.

In alcune aree, i capodogli dimostrano anche comportamenti opportunistici, come il furto di pesci dai palangari dei pescatori. Ad esempio, nei mari del golfo dell'Alaska, questi cetacei si nutrono di merluzzi carbonari e merluzzi antartici direttamente dalle lenze, evitando così di cacciare.[98] Sebbene questo comportamento rappresenti una fonte di frustrazione per i pescatori, la quantità di pesce prelevata non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero di un capodoglio.

Importanza ecologica

Posto al vertice della piramide alimentare marina, il capodoglio svolge un ruolo fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi oceanici. Questo superpredatore, grazie alla sua capacità di cacciare a grandi profondità, regola le popolazioni di polpi e grossi calamari, sfruttando l'importante fonte di proteine fornita da questi cefalopodi. Nella sua nicchia ecologica, il capodoglio non ha praticamente concorrenti. Tuttavia, la drastica riduzione del numero di esemplari causata dalla caccia ha alterato la distribuzione e l'equilibrio di alcune popolazioni ittiche.

Un aspetto sorprendente del ruolo ecologico del capodoglio è il suo impatto indiretto sul clima globale e sulla composizione dei gas atmosferici. Nel 2010, un gruppo di scienziati della Flinders University di Adelaide ha dimostrato che l'attività del capodoglio ha un'influenza significativa e quantificabile sul clima. Questo effetto si basa su una serie di processi interconnessi. I capodogli si nutrono in profondità e rilasciano pennacchi fecali ricchi di ferro e altri nutrienti a livelli più superficiali, nelle acque fotiche. In aree povere di ferro, come i mari freddi, questi nutrienti fertilizzano il plancton vegetale, la base della catena alimentare marina, accelerandone la crescita e favorendo il processo di fotosintesi. Questo, a sua volta, contribuisce all'assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera e alla produzione di ossigeno su scala planetaria.

Inoltre, il movimento verticale dei capodogli crea una turbolenza, nota come miscelazione diapicnale, che spinge il plancton verso la superficie, dove la luce più intensa ne stimola la crescita e la produzione primaria. Quando il plancton muore, i suoi resti si depositano sul fondale oceanico, trascinando con sé il carbonio atmosferico che viene intrappolato nel limo marino per secoli. Questo processo, noto come sequestro del carbonio, aiuta a ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Si stima che la circolazione del plancton rimuova circa la metà dell'anidride carbonica prodotta dai combustibili fossili, superando il contributo delle foreste pluviali e di tutta la vegetazione terrestre. Tuttavia, l'intensa caccia ai capodogli per oltre due secoli ha ridotto significativamente la loro popolazione, diminuendo di dieci volte il potenziale di sequestro del carbonio.[99]

Grazie al loro ruolo nel «riciclo del ferro», i capodogli della regione australe contribuiscono inoltre a sostenere catene alimentari vitali per l'ecosistema oceanico. Tuttavia, a differenza di altri cetacei, i capodogli partecipano poco alla creazione degli ecosistemi effimeri noti come «cadute di balena». Dopo la morte, la carcassa di un capodoglio tende a galleggiare in superficie piuttosto che affondare, poiché il suo corpo ha una densità inferiore a quella dell'acqua. Di conseguenza, contribuisce in misura ridotta agli habitat temporanei creati dalle carcasse di balene che si depositano sui fondali oceanici e alimentano una vasta comunità di organismi.[100]

Parassiti

Come tutte le balene, il capodoglio ospita numerosi parassiti, sia interni che esterni, che possono influire significativamente sulla sua salute e sul suo comportamento. I parassiti interni includono piccoli invertebrati come vermi piatti (trematodi e cestodi), nematodi e acantocefali. In alcuni casi, la loro proliferazione può risultare particolarmente dannosa per l'animale. Ad esempio, un'eccessiva presenza di parassiti nei condotti uditivi può interferire con il funzionamento del sonar, compromettendo l'orientamento del capodoglio. Questo malfunzionamento può causare arenamenti, difficoltà a cacciare o incapacità di evitare ostacoli, con conseguenze potenzialmente fatali.

Anche i parassiti esterni possono avere un impatto significativo sulla salute del capodoglio, sviluppandosi sull'epidermide e nutrendosi della pelle o ripulendo ferite purulente. Tra i principali parassiti esterni si annoverano diversi tipi di crostacei, come copepodi e anfipodi, che si ancorano alla pelle con potenti uncini, lasciando grosse cicatrici.[11] Questi parassiti attaccano preferibilmente aree in cui la pelle è più morbida, come la regione genitale, lo sfiatatoio e le palpebre, e si nutrono del sangue dell'animale.[101]

Uno dei parassiti esterni più comuni è il ciamide Neocyamus physeteris, specifico del capodoglio, che si trova esclusivamente su femmine e giovani[102] ed è stato riscontrato in tutte le popolazioni. Questo parassita può essere a sua volta portatore di altri organismi patogeni.[103][104] Un altro ciamide, il Cyamus catodontis, infesta invece principalmente i maschi adulti.[102] Altri crostacei, come i cirripedi (lepadi e balani), si ancorano al corpo del capodoglio utilizzandolo come substrato, senza nutrirsi direttamente dell'animale. Tuttavia, una proliferazione eccessiva di questi organismi, soprattutto nelle acque fredde, può rappresentare un problema significativo.[101]

Tra i vertebrati, uno dei parassiti più peculiari è lo squalo tagliatore (Isistius brasiliensis), che si nutre staccando piccoli bocconi di carne dal corpo del capodoglio con i suoi caratteristici morsi circolari.[105]

I parassiti interni ed esterni possono causare danni significativi. I parassiti interni possono compromettere funzioni vitali come il sonar, mentre quelli esterni danneggiano la pelle, causando cicatrici e perdite di sangue. Sebbene l'impatto isolato di questi parassiti sia spesso limitato, la loro interazione con altri fattori ambientali, come la scarsità di cibo o l’inquinamento, può amplificare i loro effetti negativi, rappresentando una minaccia più grave per la salute e il benessere di questi cetacei.

Remove ads

Distribuzione e habitat

Riepilogo

Prospettiva

Il capodoglio è una delle specie più cosmopolite, presente con un numero significativo di esemplari in tutti gli oceani e in quasi tutti i mari, incluso il Mar Mediterraneo. Predilige le acque profonde con profondità superiori a 1000 metri[1] e si incontra più frequentemente in acque equatoriali o tropicali.[14] Nell'emisfero australe, i capodogli si spingono fino quasi alle acque quasi antartiche. Sebbene siano rari intorno alla Georgia del Sud, confinati alle profondità lontane dalla costa,[106] sono più comuni nel canale di Drake, al largo del Capo Horn, e in molte baie della Terra del Fuoco, inclusi il canale di Beagle, la penisola Mitre e lo stretto di Magellano.[107] Nell'emisfero boreale, i capodogli sono presenti in tutte le acque fino al 75º parallelo nord. Tuttavia, è raro che un esemplare si sposti da un emisfero all'altro: i maschi, in particolare, tendono a rimanere sempre dallo stesso lato dell'equatore.[27] Nel Mar Mediterraneo, i capodogli sono ben rappresentati, ma sono assenti nel Mar Nero,[6] e la loro presenza nel Mar Rosso è incerta.[1] L'assenza di capodogli in queste aree potrebbe essere legata alle acque poco profonde dei punti di accesso al Mar Nero e al Mar Rosso.[108] Inoltre, il Mar Nero presenta acque profonde anossiche e ricche di composti dello zolfo, come l'acido solfidrico.[109]

Le popolazioni di capodogli si concentrano soprattutto in prossimità delle piattaforme continentali e dei canyon sottomarini.[14] Sebbene siano tipicamente presenti in acque profonde al largo, possono essere osservati anche vicino alla riva in aree dove la piattaforma continentale si inabissa rapidamente, raggiungendo profondità comprese tra 310 e 920 metri.[6] Alcuni dei luoghi più noti per l'avvistamento di capodogli includono le Azzorre e l'isola caraibica della Dominica.[110]

I capodogli seguono un calendario migratorio simile a quello delle balenottere. Durante l'inverno, i maschi si avvicinano all'equatore per unirsi ai gruppi di femmine e partecipare alla riproduzione. Una volta terminato l'accoppiamento, si spostano verso i poli, dove le risorse alimentari sono più abbondanti.[27]

Remove ads

Etimologia

Riepilogo

Prospettiva

Il termine «capodoglio», o l'ormai desueto «capidoglio», deriva dalla grande quantità di olio che si ricavava dalla testa di questo animale. Un altro nome oggi in disuso è «cascialotto»[111] o «cascialoto»,[112] una forma italianizzata del francese cachalot, a sua volta di origine iberica. Nei testi francesi, il termine cachalut è documentato già nel 1628, utilizzato a Saint-Jean-de-Luz per indicare il capodoglio, considerato il «maschio della balena». L'attuale forma cachalot, attestata per iscritto nel 1694, è stata presa in prestito dal portoghese del XVII secolo cachalote o cacholote, che designa lo stesso animale. L'origine del termine portoghese non è chiara, ma potrebbe derivare da cachola, che significa «grossa testa».[113] Altre ipotesi collegano il termine al guascone cachau o a caichal, usati nella regione di Carcassonne con il significato di «grandi denti».[114][115] Nel suo dizionario etimologico, Joan Coromines suggerisce che i termini iberici potrebbero derivare dal latino volgare cappula, plurale di cappulum, che indicava l'impugnatura di una spada.[116]

Nei paesi anglosassoni, il capodoglio è chiamato sperm whale, abbreviazione di spermaceti whale. Questo nome si riferisce alla sostanza cerosa e biancastra, lo spermaceti, contenuta nell'organo che occupa gran parte della testa del capodoglio e che inizialmente si pensava fosse liquido seminale. Spermaceti significa, in latino, «sperma di balena». Un altro nome arcaico italiano è «fisetere»,[117] una semplice italianizzazione del nome scientifico Physeter. Questo termine, di origine greca, deriva da φυσώ (physo), che significa «soffiare», e si riferisce al soffio caratteristico dell'animale.[118] Il termine appare, ad esempio, nelle opere di François Rabelais, che lo utilizza come Physetère nei capitoli 33 e 34 del Libro quarto di Gargantua e Pantagruel (1552).[119]

Il nome scientifico completo del capodoglio, Physeter macrocephalus, ha radici greche: Physeter, derivato da φυσώ (physo), significa «soffiatore», mentre macrocephalus è composto da μακρός (makrós), «grande», e κεφαλή (képhalế), «testa», traducibile letteralmente come «grossa testa». Il nome alternativo catodon, anch'esso di origine greca, significa «denti sulla mandibola», da κατά (katá), «in basso», e ὀδούς (odoús), «dente».[11]

Remove ads

Sistematica

Riepilogo

Prospettiva

Tassonomia

Il capodoglio è classificato nel genere Physeter, l'unico genere della famiglia dei Fiseteridi (Physeteridae). Questa famiglia appartiene alla superfamiglia Physeteroidea, che comprende il capodoglio e le due specie di cogia: il cogia di Owen (Kogia sima) e il cogia di de Blainville (K. breviceps).[120] In passato, anche i cogia erano collocati tra i Fiseteridi, ma oggi sono assegnati a una famiglia distinta, i Kogiidi (Kogiidae).[121] Sebbene ci siano ancora discussioni sulla monotipicità della famiglia Physeteridae, è generalmente accettato che il genere Physeter sia monotipico, comprendendo un'unica specie.

La classificazione del capodoglio ha subito variazioni nel tempo. Linneo, nella sua opera Systema Naturae del 1758, descrisse quattro specie all'interno del genere Physeter:[122] P. catodon, P. macrocephalus, P. microps e P. tursio. Tuttavia, nel 1836, lo studio di Frédéric Cuvier consolidò queste denominazioni, riducendole a una sola specie. Rimase però una certa ambiguità su quale divesse essere il nome corretto tra P. macrocephalus e P. catodon, entrambi coniati da Linneo e usati in modo intercambiabile.

Inizialmente, fu data priorità al nome P. catodon, ma nel 1974 Husson e Holthuis proposero di adottare come nome valido P. macrocephalus.[123] Poiché entrambi i nomi erano sinonimi pubblicati contemporaneamente, la questione fu risolta applicando il «principio del primo revisore» del Codice internazionale di nomenclatura zoologica (ICZN), come confermato da Holthuis nel 1987.[124] Nonostante questa decisione, Schevill, nel 1986 e nel 1987, contestò la validità di P. macrocephalus, sostenendo che la descrizione originale fosse imprecisa e che solo P. catodon potesse essere considerato valido, rendendo quindi inapplicabile il principio del primo revisore.[125][126] Tuttavia, la maggior parte degli studiosi moderni accetta P. macrocephalus come nome valido, considerando P. catodon un sinonimo secondario.

Nel corso del tempo, sono stati proposti numerosi sinonimi per il capodoglio, insieme a varie sottospecie. Tuttavia, oggi la specie è considerata monotipica, senza alcuna sottospecie riconosciuta.

Storia evolutiva

Fossili

Sebbene le testimonianze fossili dei capodogli siano scarse,[128] diversi generi estinti sono stati assegnati alla superfamiglia monofiletica Physeteroidea, che include l'ultimo antenato comune dei moderni capodoglio, cogia di de Blainville e cogia di Owen, oltre a tutti i loro discendenti. Tra questi, il fossile più primitivo scoperto finora è Ferecetotherium, rinvenuto in Azerbaigian e risalente all'Oligocene (circa 28-23 milioni di anni fa). Questo esemplare presenta caratteristiche specifiche dei capodogli, come un rostro asimmetrico, e segna un importante punto di riferimento per lo studio dell'evoluzione di questa superfamiglia.[129]

La maggior parte dei fossili di capodogli risale al Miocene, un periodo compreso tra 23 e 5 milioni di anni fa. Nel Miocene inferiore troviamo Diaphorocetus, scoperto in Argentina, mentre al Miocene medio appartengono generi come Aulophyseter, Idiorophus e Orycterocetus, rinvenuti sulla costa occidentale degli Stati Uniti, Leviathan melvillei, scoperto nel 2010 in Perù, e Scaldicetus, trovato in Europa e Giappone.[129][130] Fossili di Orycterocetus sono stati individuati anche nell'Oceano Atlantico settentrionale e nel Mar Mediterraneo.[131] Al Miocene superiore risalgono invece Placoziphius, rinvenuto in Europa, e Acrophyseter, scoperto in Perù. Questi fossili testimoniano la vasta distribuzione geografica e la diversificazione della superfamiglia nel corso di milioni di anni.[129][132]

I capodogli fossili si distinguono dagli esemplari moderni per diverse caratteristiche anatomiche. Una delle differenze principali riguarda il numero di denti:[129] molti generi fossili, come Acrophyseter, possedevano denti su entrambe le mascelle, mentre il capodoglio moderno li ha solo sulla mandibola.[132] Anche la forma del rostro e della mascella varia significativamente: Scaldicetus aveva un rostro sottile,[130] mentre Acrophyseter mostrava un rostro corto e una mandibola curvata verso l'alto.[132] Queste differenze suggeriscono che le specie fossili non fossero specializzate nella caccia in acque profonde come il capodoglio moderno. Alcuni generi, infatti, si nutrivano principalmente di pesci, mostrando una dieta più varia.[129] Un caso particolare è rappresentato da Zygophyseter, vissuto tra il Miocene medio e superiore, che si era adattato a cacciare grandi prede in modo simile all'orca.[95]

L'evoluzione dei capodogli mostra dunque una transizione significativa dalle caratteristiche ancestrali, come denti presenti su entrambe le mascelle e una maggiore varietà alimentare, verso le specializzazioni del moderno Physeter macrocephalus, che si è adattato a una dieta prevalentemente teutofaga e a uno stile di vita in acque profonde. Questi fossili offrono una preziosa finestra sulla storia evolutiva di uno dei più grandi predatori marini, contribuendo a comprendere meglio il ruolo ecologico della superfamiglia Physeteroidea nel passato.

Albero filogenetico del capodoglio,[133] compresi i rami dei gruppi estinti (†).[95] |

Filogenesi

La teoria più accettata sull'evoluzione dei cetacei sostiene che i misticeti e gli odontoceti derivino da balene primitive vissute all'inizio dell'Oligocene, circa 33-23 milioni di anni fa. La superfamiglia Physeteroidea si sarebbe separata dagli altri odontoceti poco dopo, oltre 23 milioni di anni fa.[128][129] Tra il 1993 e il 1996, analisi molecolari filogenetiche sollevarono una teoria alternativa, suggerendo che i capodogli fossero più strettamente imparentati con i misticeti che con gli altri odontoceti. Questa ipotesi avrebbe implicato che il sottordine degli odontoceti non fosse monofiletico.[133][134] Tuttavia, studi successivi basati sull'anatomia comparata e su filogenesi molecolare, che utilizzarono una gamma più ampia di caratteristiche morfologiche e marcatori genetici, contestarono questa conclusione. Questi studi confermarono la monofilia degli odontoceti, riconoscendo un'origine comune per tutti i membri di questo sottordine.[133][135][136][137]

Le analisi filogenetiche confermano inoltre che durante il Miocene, la superfamiglia Physeteroidea attraversò una fase di rapida diversificazione.[95] In questo periodo, la famiglia dei Kogiidi si separò da quella dei Fiseteridi, evento che si stima sia avvenuto almeno 8 milioni di anni fa.[135]

Remove ads

Nelle cronache

Riepilogo

Prospettiva

Nel luglio del 2003, una massa di carne bianca indistinta venne trovata su una spiaggia delle coste del Cile meridionale. La lunga massa di circa 12 metri, di consistenza gelatinosa, fece inizialmente credere di trovarsi di fronte ai resti di un polpo gigante sconosciuto. Tuttavia, i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Santiago determinarono che si trattava dell'interno di un capodoglio. Questa conclusione fu dedotta dall'osservazione delle ghiandole dermiche. Quando un capodoglio muore, i suoi organi interni si decompongono gradualmente, trasformando l'animale in una massa semiliquida intrappolata sotto la pelle. In seguito, la pelle può strapparsi, provocando la fuoriuscita della massa interna e il possibile spiaggiamento.

I capodogli morti galleggiano spesso verso la costa, attirando preoccupazione non solo per i tessuti decomposti, ma anche per la possibilità che squali, come il grande squalo bianco, vengano attratti dalla carne in putrefazione, rappresentando un potenziale pericolo per i bagnanti. Per questa ragione, è pratica comune rimorchiare i capodogli morti al largo prima che raggiungano le spiagge. Questo avvenne, ad esempio, due volte nel maggio del 2004. In uno di questi episodi, al largo di Oahu, alle Hawaii, un capodoglio morto venne rimorchiato in mare per 35 miglia. Tuttavia, l'animale ritornò sulla costa due giorni dopo, nonostante gli sforzi per allontanarlo.

Balene esplosive

Gli eventi legati ai capodogli morti, per la loro spettacolarità e imprevedibilità, hanno attirato l'attenzione del pubblico e dei media in diverse occasioni.

Uno degli episodi più celebri risale al 1970 in Oregon, quando una carcassa di capodoglio in decomposizione, dal peso di 7,25 e lunga 13,7 m, si arenò su una spiaggia. La curiosità dei residenti locali portò l'evento al centro dell'interesse, ma essendo la spiaggia un'area di pubblico transito, il compito di rimuovere l'animale ricadde sul Dipartimento dei Trasporti dell'Oregon. La soluzione scelta fu controversa: l'animale venne riempito con mezza tonnellata di dinamite per distruggerlo e disperderlo verso il mare. Tuttavia, l'esplosione, avvenuta venerdì 12 novembre, non si comportò come previsto. Anziché dirigersi verso il Pacifico, i detriti vennero scagliati verso la riva. Sebbene nessuno rimase ferito, una pioggia di grasso colpì il pubblico presente, e una delle auto parcheggiate nelle vicinanze venne distrutta. Gli spettatori furono ricoperti di pezzetti di carne putrida, trasformando l'evento in un aneddoto memorabile che continua a essere raccontato.

Un altro evento, forse ancor più impressionante, si verificò nel gennaio del 2004 a Tainan City, Taiwan. Un capodoglio morto, lungo 17 metri e pesante 50 tonnellate, si arenò sulla spiaggia e venne successivamente trasportato all'università locale per essere studiato. Durante il trasporto, l'accumulo di gas provocato dalla decomposizione interna causò una violenta esplosione. Sebbene nessuno riportò ferite, le viscere dell'animale furono sparate in ogni direzione, ricoprendo auto e pedoni nelle vicinanze. Questo incidente divenne rapidamente virale, attirando l’attenzione dei media internazionali e lasciando un'impressione duratura per la sua bizzarria e spettacolarità.

Incidenti

Nel marzo 2007, un tragico incidente si verificò nelle acque di una baia a Shikoku, in Giappone, quando un pescatore giapponese perse la vita nel tentativo di soccorrere un capodoglio in difficoltà. L'animale, che si trovava a vagare in acque relativamente basse, probabilmente a causa di uno stato di stress o disorientamento, reagì spaventato durante il tentativo di aiuto. Nel caos che seguì, il capodoglio capovolse l’imbarcazione del pescatore, causando il suo annegamento.

Remove ads

Rapporti con l'uomo

Riepilogo

Prospettiva

La caccia al capodoglio

Gli inizi della caccia commerciale

Prima dell'inizio del XVIII secolo, la caccia al capodoglio veniva effettuata con metodi tradizionali ed era praticata principalmente da comunità indigene, come quella degli indonesiani del villaggio baleniero di Lamalera, sull'isola di Lembata. Qui, la caccia al capodoglio faceva parte di una tradizione secolare, condotta con tecniche artigianali e rispettosa degli equilibri naturali.[138]

I primi occidentali a dedicarsi alla caccia al capodoglio furono i balenieri americani di Nantucket e New Bedford, nel Massachusetts. Le cronache marinare riportano che nel 1712 il capitano Christopher Hussey, partito alla ricerca di balene franche, venne sospinto lontano dalla riva dai venti e si ritrovò in un gruppo di capodogli, riuscendo a catturarne uno.[139] Successivamente, il giudice Paul Dudley, nel suo Essay upon the Natural History of Whales del 1725, menzionò un certo Atkins, che intorno al 1720 fu tra i primi a catturare capodogli al largo delle coste del New England e che era attivo nel settore da almeno dieci o dodici anni.[140]

Questi episodi segnano l'inizio della caccia commerciale al capodoglio. Tra il XVIII e il XX secolo, lo spermaceti e l'olio di capodoglio divennero beni estremamente ricercati. I balenieri, specializzandosi nella cattura di questo cetaceo, soddisfacevano la crescente domanda di prodotti utili in numerosi settori. Lo spermaceti, una sostanza cerosa estratta dall'organo omonimo, e l'olio di capodoglio trovavano applicazione nella produzione di candele, sapone, cosmetici, lubrificanti speciali per macchinari industriali, olio per lampade, prodotti impermeabilizzanti per cuoio, antiruggine, e persino in composti farmaceutici. Durante la rivoluzione industriale, questi materiali divennero indispensabili a causa della mancanza di alternative adeguate.[141][142][143][144]

Anche l'ambra grigia, una sostanza cerosa e infiammabile prodotta nell'intestino dei capodogli, acquisì grande valore come fissativo nella produzione di profumi. La versatilità e la richiesta di questi prodotti portarono a un aumento significativo delle baleniere dedicate alla caccia ai capodogli. I metodi di cattura e di estrazione dei prodotti vennero progressivamente perfezionati, fino a raggiungere un livello quasi industriale, alimentando una caccia intensiva che avrebbe avuto un impatto devastante sulle popolazioni di capodogli.

Ascesa, declino e rinascita

Durante i primi decenni della caccia al capodoglio in mare aperto, dal 1709 agli anni '30 del XVIII secolo, le catture furono sporadiche. Gli sloop, navi a vela con un solo albero, si concentravano principalmente sui Nantucket Shoals per cacciare balene franche, o nello acque dello stretto di Davis, dove erano presenti le balene della Groenlandia. Solo con l'avvento delle candele di spermaceti negli anni '40 del XVIII secolo le navi americane iniziarono a interessarsi ai capodogli. La zona di caccia si estese rapidamente dalla costa orientale delle colonie americane alla corrente del Golfo, ai Grandi Banchi, fino all'Africa occidentale (1763), alle Azzorre (1765) e all'Atlantico meridionale (1770). Tra il 1770 e il 1775, i porti di Massachusetts, New York, Connecticut e Rhode Island producevano circa 45000 barili di olio di capodoglio all'anno, contro gli 8500 barili di olio di balena.[145] Nello stesso periodo, anche gli inglesi e i francesi iniziarono a dedicarsi alla caccia ai capodogli, affidandosi all'esperienza di navi e personale americano.[146]

Con il progredire del XVIII secolo, la caccia al capodoglio acquisì sempre maggiore importanza. Vennero introdotti arpioni più robusti e costruite baleniere più grandi, adatte a lunghi viaggi oceanici e a trasportare grandi quantità di viveri e materiali. Le baleniere vennero dotate di attrezzature per lavorare direttamente le carcasse a bordo, trasformandosi in vere e proprie industrie mobili. Alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo, la caccia si estese ai mari del Pacifico, dell'Oceano Indiano, del Giappone, della costa arabica, dell'Australia e della Nuova Zelanda.[146][147]

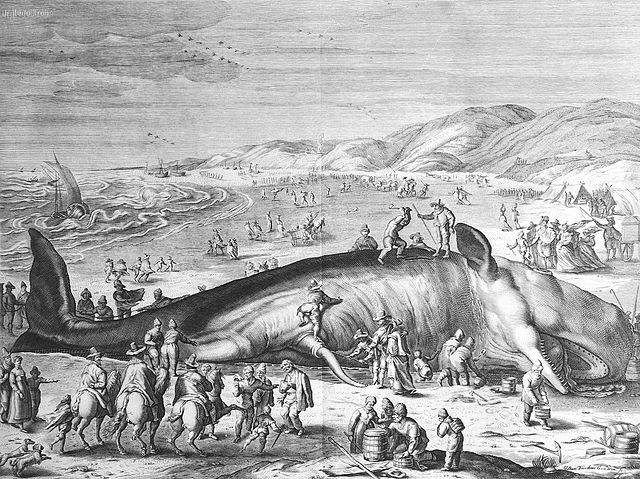

Quando un capodoglio veniva avvistato, si calavano in mare due o tre lance con sei uomini ciascuna: cinque ai remi e uno al timone, incaricato di lanciare l'arpione. Questo veniva conficcato in un'arteria vicino alla pinna pettorale, provocando una grande fuoriuscita di sangue ma non una morte immediata. Il capodoglio, spaventato e furioso, trascinava la lancia in quello che i marinai chiamavano la «slitta di Nantucket», uno spettacolo mozzafiato che poteva durare da venti minuti a 24 ore, a seconda della resistenza dell'animale. Esausto, il capodoglio veniva infine colpito con un arpione più lungo che perforava i polmoni, facendolo affogare. La carcassa veniva lavorata in mare, tagliata in tranci e fusa in enormi pentole di ferro per produrre olio.[145]

La caccia al capodoglio era estremamente rischiosa. Incidenti come arti mutilati, scialuppe distrutte e persino navi danneggiate erano all'ordine del giorno. Uno degli incidenti più famosi fu l'affondamento della baleniera Essex nel novembre 1820, attaccata da un enorme maschio di capodoglio, probabilmente perché aveva scambiato la nave per un rivale. Solo otto dei venti marinai sopravvissero, alcuni costretti al cannibalismo per sopravvivere. Questo evento ispirò Herman Melville nella stesura del celebre romanzo Moby Dick.[53]

Con l'avvento dell'industria petrolifera, la caccia al capodoglio iniziò a declinare. Il cherosene, un derivato dal petrolio, sostituì rapidamente l'olio di balena come combustibile per lampade, segnando la fine dell'epoca d'oro della caccia allo spermaceti.[148][149] Anche la diminuzione delle popolazioni di capodogli, resa evidente dalla difficoltà crescente nel trovarli, contribuì al declino.[145] Studi sui diari di bordo dei balenieri rivelarono che i capodogli iniziarono a modificare i loro comportamenti per sfuggire ai cacciatori: alcuni branchi abbandonavano l’abitudine di radunarsi attorno ai piccoli in caso di pericolo, altri nuotavano controcorrente per sfuggire alle barche a vela, e alcuni esemplari attaccavano più frequentemente le imbarcazioni.[150][151]

Nel XX secolo, con il Giappone e la Russia tra i principali attori, la caccia si spostò verso fini alimentari, prediligendo anche altre specie di balene come megattere e balenottere. Le tecnologie di caccia si evolsero ulteriormente con l'introduzione di arpioni esplosivi montati su cannoni, rendendo la caccia più rapida e letale.[152] Durante le due guerre mondiali, la caccia ai cetacei aumentò drasticamente per sopperire alla carenza di cibo, con oltre 50000 balene uccise all'anno.[152] Solo negli anni '70 e '80, grazie alle campagne di sensibilizzazione, vennero firmati trattati internazionali per regolamentare il commercio di prodotti derivati e creare aree di protezione. Nel 1985, la Commissione internazionale per la caccia alle balene dichiarò il capodoglio una specie protetta.

Nonostante ciò, la caccia tradizionale proseguì alle Azzorre fino al 1984[153] e in Giappone, nell'Oceano Pacifico settentrionale, fino al 1988. Questi ultimi episodi segnano la fine di un'epoca segnata da una delle più grandi e sanguinose attività di sfruttamento marino mai praticate dall'uomo.[149]

Popolazioni e conservazione

Prima dell'inizio della caccia commerciale, si stima che la popolazione globale di capodogli fosse di circa 1100000 individui. Tuttavia, entro il 1880, questa cifra era già diminuita di quasi il 29% a causa dell'intensa pressione venatoria.[1] Tra il 1880 e il 1946, la popolazione mostrò una parziale ripresa, favorita da una minore intensità della caccia. Tuttavia, dopo la Seconda guerra mondiale, la popolazione subì un nuovo drastico declino, riducendosi a solo il 33% di quella originaria.[1] Durante il XIX secolo, si calcola che tra 184000 e 236000 capodogli siano stati uccisi dai balenieri,[154] mentre la caccia commerciale moderna, concentrata tra il 1946 e il 1980, portò alla morte di almeno 770000 esemplari.[N 3] Questo prelievo intensivo, rivolto soprattutto ai maschi di grandi dimensioni, ha avuto conseguenze durature: in alcune aree, i maschi di maggiori dimensioni sono addirittura scomparsi, causando una riduzione della lunghezza media dei capodogli.[158]

Nonostante queste perdite, le popolazioni sopravvissute sono ancora abbastanza numerose da classificare il capodoglio come specie «vulnerabile» (Vulnerable) secondo la Lista Rossa dell'IUCN.[1] Tuttavia, la ripresa è un processo lento, soprattutto nel Pacifico meridionale, dove la caccia ai maschi in età riproduttiva fu particolarmente intensa.[159] Gli scienziati stimano che oggi la popolazione globale di capodogli possa aggirarsi intorno ai 360000 individui, una cifra che rappresenta una diminuzione del 67% rispetto alla popolazione pre-caccia. Sebbene le prospettive di conservazione siano migliori rispetto a quelle di molte altre specie di balene, non ci sono prove che la popolazione sia aumentata significativamente dopo il divieto di caccia, salvo alcune variazioni regionali.[1]

Oggi, la specie è protetta quasi e la caccia commerciale è cessata, con rarissime eccezioni, che comunque non rappresentano una minaccia significativa per la popolazione globale.[152] Inoltre, i capodogli non competono direttamente con i pescatori per le risorse alimentari, riducendo il rischio di conflitti ecologici. Tuttavia, la specie continua ad affrontare diverse minacce contemporanee. Tra queste, vi sono gli intrappolamenti nelle reti da pesca, un problema spesso fatale per i capodogli, e le collisioni con le navi, particolarmente frequenti nelle aree di intenso traffico marittimo.[14] Anche l'inquinamento, sia chimico che acustico, rappresenta una sfida: il primo deriva dalle sostanze tossiche riversate negli oceani, mentre il secondo è legato alle attività umane sottomarine, come l'esplorazione petrolifera e il traffico navale. Un'altra minaccia è costituita dall'ingestione di rifiuti galleggianti, come plastiche e altri detriti, che possono causare blocchi intestinali e condurre alla morte.[160]

A Kaikōura, in Nuova Zelanda, è stato studiato l'impatto del whale-watching sulla popolazione locale di capodogli. Sebbene questa attività sembri influenzare lievemente il comportamento degli animali, le modifiche osservate sono così minime da non rappresentare una minaccia biologica significativa.[161]

Impiego alimentare

Quando un capodoglio si arena sulla riva, la sua carne, inizialmente rosso scuro, si ossida rapidamente a contatto con l'aria, diventando nerastra e poco appetitosa. Per questa ragione, gli abitanti delle Azzorre non prelevavano la carne degli esemplari arenati, limitandosi a estrarre i denti, che venivano utilizzati come ornamenti.[162] Tuttavia, il capodoglio è stato occasionalmente consumato da alcune popolazioni, soprattutto per le sue grandi dimensioni, che ne fanno una riserva alimentare significativa. Sebbene il grasso sia l'unica parte considerata realmente commestibile, la carne è di valore gastronomico limitato: ha un sapore mediocre ed era destinata principalmente all'alimentazione degli animali. I balenieri americani, ad esempio, tagliavano il grasso in strisce, le cuocevano nell'olio bollente per farne polpette e le consumavano a bordo. La maggior parte di queste polpette, però, veniva essiccata e macinata per produrre farina animale da destinare al bestiame.[162]

Nel passato, poiché le balene erano considerate pesci, la carne di capodoglio era ammessa anche nell'Islam, come indicato nella Sunna, che riporta l'episodio della «spedizione sulla costa» guidata da Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Durante questa spedizione, i trecento uomini coinvolti si nutrirono della carne di una balena arenata.[163] Oggi, la caccia al capodoglio è vietata nella maggior parte del mondo, e la sua carne non viene più consumata, fatta eccezione per il Giappone, dove diverse parti del capodoglio sono ancora presenti nei menu tradizionali. Questa pratica alimentare, che risale a prima del XVII secolo,[164] include la preparazione del grasso (honkawa, 本皮), cotto in un brodo chiamato koro oden (コロおでん). Altre parti dell'animale, considerate pregiate, comprendono la cartilagine del rostro (kabura-bone, かぶら骨), la base della coda (onomi, 尾の身), il rene (mamewata, 豆腸), e persino il pene (takeri, たけり).[152][165]

Tuttavia, studi recenti hanno rilevato che il grasso del capodoglio contiene elevate concentrazioni di PCB (policlorobifenili), sostanze chimiche cancerogene che possono danneggiare il sistema nervoso, immunitario e riproduttivo umano.[166][167] La fonte di questi inquinanti non è del tutto chiara, ma è noto che gli odontoceti, come il capodoglio, occupano i vertici della catena alimentare marina e sono particolarmente vulnerabili al bioaccumulo di sostanze tossiche. Nel caso del capodoglio, il fenomeno sembra essere più complesso, poiché l'animale si nutre a grandi profondità, dove le dinamiche dell'inquinamento chimico sono ancora poco comprese.

Osservazione dei capodogli

I capodogli non sono tra i cetacei più facili da osservare, principalmente a causa delle loro lunghe apnee e della capacità di percorrere grandi distanze sott'acqua. Tuttavia, il loro aspetto particolare e le imponenti dimensioni li rendono un obiettivo molto amato dai whale-watcher. Per facilitarne l'avvistamento, spesso si utilizzano idrofoni per ascoltare i loro click e localizzarli prima che emergano in superficie.

Tra le mete più popolari per l'osservazione dei capodogli si annovera Kaikōura, nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, dove la stretta piattaforma continentale permette di avvistarli persino dalla riva. Altri luoghi ideali includono Andenes e Tromsø, in Norvegia, oltre alle Azzorre, dove i capodogli possono essere avvistati tutto l'anno.[168] Un'altra destinazione importante è la Dominica, considerata l'unica isola dei Caraibi che ospita un branco residente di femmine e piccoli per tutto l'anno.[169]

Dal 2013, un team di subacquei ha iniziato a effettuare regolari osservazioni subacquee di una popolazione di capodogli al largo delle coste di Mauritius. Questi studi si concentrano sulla struttura sociale di questa popolazione, offrendo nuove informazioni sul comportamento e le dinamiche di gruppo di questi straordinari animali.[170]

Nel Mediterraneo, la Jonian Dolphin Conservation si è stabilita nel centro Ketos di Taranto[171], dato che il golfo omonimo è uno dei pochissimi luoghi in cui vengono regolarmente avvistati degli esemplari di capodoglio.

Il capodoglio nella cultura

Etnologia

Alcuni studiosi ipotizzano che alcuni graffiti rinvenuti nell'area del golfo di Morbihan, in Bretagna, e risalenti al V-IV millennio a.C., possano rappresentare capodogli. Tuttavia, tale interpretazione non è unanimemente accettata.[172]

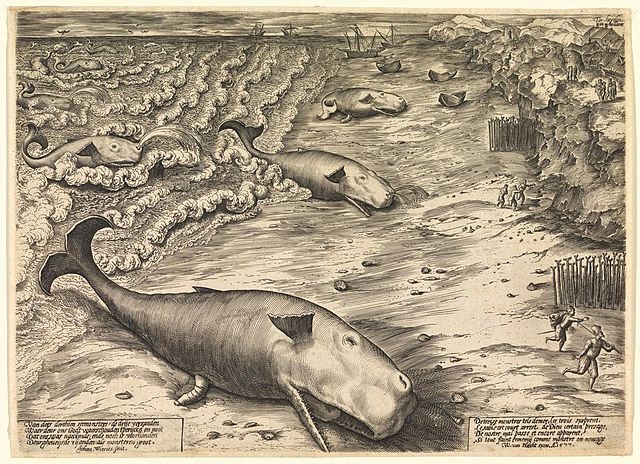

Il più antico riferimento certo al capodoglio giunto fino a noi si trova nella Storia naturale di Plinio il Vecchio, che descrive il mare come un luogo vasto e misterioso, popolato da creature strane e mostruose. Plinio menziona un enorme pesce chiamato physeter (dal greco «soffiatore», antico nome del capodoglio), che emerge dall'acqua come una colonna o un pilastro, più alto persino delle vele delle barche, e spruzza grandi quantità d'acqua nell'aria, simile a un tubo. Nonostante la vivida descrizione, fino alla fine del XVII secolo i cetacei, capodoglio incluso, erano considerati pesci. Questo avveniva nonostante già nel IV secolo a.C. il filosofo greco Aristotele avesse classificato le balene tra i mammiferi. All'epoca, il capodoglio non veniva distinto dalle altre balene e veniva incluso nei bestiari medievali come una delle creature più terrificanti.[11].

I denti di capodoglio rivestivano una notevole importanza culturale in molte società del Pacifico. In Nuova Zelanda, i maori li chiamavano rei puta. Poiché i capodogli non venivano cacciati in questa società tradizionale, i denti e le ossa venivano prelevati solo dagli esemplari spiaggiati.[173] Nelle Figi, i denti, conosciuti come tabua, erano simboli di prestigio e venivano usati come doni o segni di espiazione (sevusevu). Erano fondamentali nelle trattative tra capi rivali e venivano utilizzati per sancire accordi e risolvere conflitti.[174] Friedrich Ratzel, nel suo Storia dell'umanità (1896), riferisce che nelle Figi i denti di capodoglio venivano trasformati in perline per realizzare collane, considerati veri e propri oggetti ornamentali di grande valore.[175]

Ancora oggi, i tabua mantengono un ruolo importante nella vita culturale delle Figi. In origine, i denti erano molto rari su queste isole e anche a Tonga, ma con l'arrivo degli europei e il commercio baleniero, il mercato venne inondato di denti di capodoglio, causando un crollo del loro valore tradizionale. Questo surplus di offerta portò allo sviluppo dell'arte dello scrimshaw, una tradizione tipicamente europea che consiste nell'incidere scene e decorazioni sui denti di capodoglio.[176]

Anche al di fuori del Pacifico, i denti di capodoglio erano considerati oggetti di pregio. Sono stati rinvenuti in sepolture galliche nella Vandea e risalenti all'epoca pre-romana,[177] oltre che in contesti più antichi, come le tombe assire del XII secolo a.C.[178] Questi ritrovamenti confermano l'importanza culturale e simbolica di questi manufatti in diverse epoche e regioni del mondo.

Riferimenti culturali

Il romanzo Moby Dick di Herman Melville si ispira alla storia vera del capodoglio che affondò la baleniera Essex nel 1820 e, forse, all'esemplare bianco noto come Mocha Dick, un capodoglio del Pacifico rinomato per la sua ferocia. Melville associò il capodoglio al Leviatano biblico, simbolo di potenza e mistero marino. Sebbene l'episodio della Essex venga citato sia nel romanzo che nella corrispondenza dell'autore, Mocha Dick non compare mai nel libro. Questo potrebbe indicare una coincidenza, considerando che il fenomeno dell'albinismo tra i capodogli, così come l'abitudine dei cacciatori di affibbiare nomi propri a esemplari particolarmente combattivi, non erano affatto rari. Lo stesso Melville menziona questa pratica in uno dei capitoli del romanzo.

Nel 1869, anche Jules Verne, nel suo celebre Ventimila leghe sotto i mari, descrisse i capodogli, ma in modo erroneo, attribuendo loro il comportamento di feroci predatori di balene. Probabilmente Verne confuse i capodogli con le orche, note per le loro capacità di caccia organizzata.[179]

Il capodoglio ha ispirato anche il cinema e la cultura popolare. Nel film Pinocchio (1940) di Walt Disney, appare nelle sembianze feroci della balena che ingoia Geppetto e la sua barca, chiamata Monstro nell'originale. Sebbene l'animale presenti caratteristiche fisiche proprie del capodoglio, come la testa squadrata e i denti nella mascella inferiore, la rappresentazione è approssimativa, poiché include dettagli anatomici non coerenti, come i solchi golari delle balenottere.[180] Analogamente, il capodoglio è protagonista di documentari e serie TV, come il docu-drama della BBC del 2006 Odissea negli abissi (Ocean Odissey),[181] la seconda stagione de Il pianeta azzurro e il quarto episodio di I segreti delle balene (Secrets of the Whales), prodotto dalla National Geographic Society.

La sua influenza si estende anche nel mondo militare e simbolico. Due sottomarini della United States Navy furono battezzati in onore del capodoglio: lo USS Cachalot (SS-33), successivamente ribattezzato USS K-2 (SS-33) nel 1911, e lo USS Cachalot (SS-170) della classe «Cachalot». Inoltre, il capodoglio è il simbolo della prefettura di Yamanashi in Giappone e dello stato del Connecticut negli Stati Uniti, a testimonianza della sua importanza culturale e simbolica.

Remove ads

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads